“夫既以闻见道理为心矣,则所言者皆闻见道理之言,非童心自出之言也,言虽工,于我何与?岂非以假人言假言,而事假事、文假文乎!盖其人既假,则无所不假矣。由是而以假言与假人言,则假人喜;以假事与假人道,则假人喜;以假文与假人谈,则假人喜。无所不假,则无所不喜。满场是假,矮人何辩也。”

这段话被高尔泰先生在“告别兰州”这章中的演讲里引用。他说:“‘言假言文假文满座皆假’是一种语言异化,而李贽最终死在了监里,是一群假人把真人当成神经病抓了起来,这是社会异化。”可他自己的人生,何尝不是像李贽一样,在异化的时代里,做了个真实的人吗?

《寻找家园》的内容是高尔泰先生对自己前半生的一些记录,其中讲述了他自己从故乡的成长,到随着时代的洪流而开始四处无奈流离生存的经历。他用笔墨将记忆一一记录,从神秘的西北到西南,最终离开中国。被压迫、被批斗、开报告会、坐牢曾是他生活的主要内容。

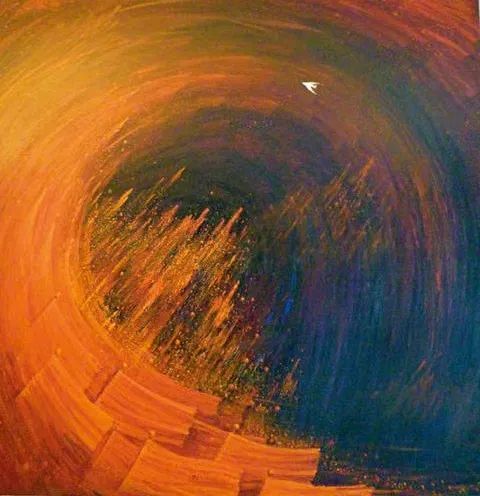

从旁人来看,这些经历若是一幅画,必然以表达绝望的主要色调为背景,荒原、毛草、无垠的恶风和愁苦扭曲的面庞是主要的元素。然而在先生着墨只是平平淡淡地讲述这些经历,因为在他所见所感的事实本身便已如此沉重了。

这是我一直以来对这本书的感受,从我2014年第一次读的时候,被这种来自事实的苦难撼动了心灵。那时我读到了“没有地址的信”这一章,忽然觉得自己与他的女儿高林一样,被父母深深爱着,却无法被这爱喂饱心灵。

这是一种不自知带来的痛苦,眼前的事被忽略,却被得不到的其他事吸引着。就像墙壁上挂满了照片,我早早便习以为常了,以致于有很多充满特别意义的相片都从未认真看过。包括高尔泰先生自己对孩子的愧疚之情,在他误会女儿捡地上的肉吃的那一段,还有他去了香港却没有及时写信给女儿的那一段。

他知道自己是个失败的父亲,这个是最令他痛苦的局限性。在第一任妻子的葬礼上,他听着那些虚伪的政治正确的言辞,忍住了自己的不满,在精神病院里,看着女儿血肉模糊的脚后跟,他同样如此,闭口不言。

这是人类最深层次的痛苦,那种无奈是来自于我们的无能为力,这在高尔泰先生的一生中常常出现,也是我作为读者与他最为共情的地方。

那时发生了许多不公义的事情,正如我在最开头提到的“社会异化”,高尔泰先生说的对,这一切都是一个异化的状态。而他只是在强大的假人群体面前,站起来说了真话的弱小的真人之一。

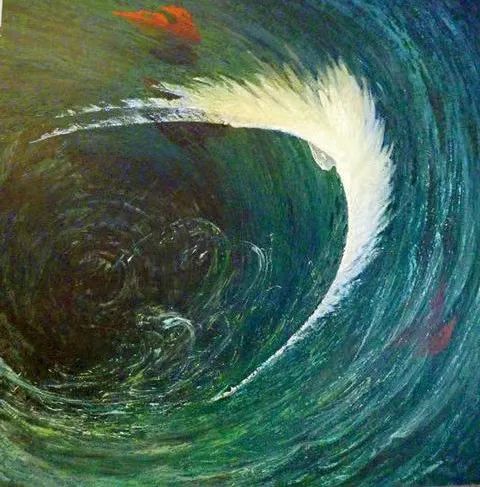

还记得他记载自己在夹边沟里面的经历时,为我们介绍了一个个自己在里面认识的人,很多人如他一样,同样追求真实,却遭遇了李贽一般的结局。我其实也曾在读书的过程中有些费解,那时连勤勤恳恳安安分分的人们都极容易被扣上帽子,为什么还有人会逆着风浪大声疾呼呢?

最后还不是经历了打击后变得安静下来,要么只能隐忍,要么永远闭嘴。连高尔泰先生也在那些日子里只能沉默,可是他有一个很让我佩服并诧异的点,就是他在那期间还是忍不住偷偷写作,将自己的作品纸片贴身藏着。

看着他绝境中做的这些事,似乎这就是高尔泰先生自己灵魂深处的慰藉,他对自己的思想、写作,对未来仍抱有一丝希望。

我喜欢他提到的夜色,他总是以月色衬托自己在处境之下的心境,似乎在告诉读者,那时他处于夜里,只有一抹月色和点点星光做他的明灯。月色淡淡、夜沉沉、月茫茫、银月孤傲、铁画银钩,这都是他笔下的月色。

由于他的绘画天赋,他笔墨下的画面感也不断地吸引着我,并且这不单单只是画面而已,而是充满意境的艺术品。他所勾勒出的月色,似乎是那个至暗时刻孤独奋斗的灵魂,就是他自己。只是他所反射的光芒对他来说是未知的,最真实、最公义的源头他曾接近,却未曾完全亲历。

对于基督教,高尔泰先生从来都是报以尊重的,然而他对于基督徒最深刻的认识,也只是在他第一任妻子及她的家人这里接触到的。他的岳父是个虔诚的基督徒,而且曾做过国军的军医,也因此成了当时的“人民公敌”。作者对其岳父的笔墨并不很多,不过他特意留了一章的内容来描述岳母。

对他来说,其岳母所表现出来的,才是一整个活生生的基督徒。他从来都看自己的岳母是一个端庄而温和的人,虽然历经文革时期的巨大落差,也没有因此变得野兽一般。只是在他妻子去世时,他的岳母崩溃了,“眼睛里固有的沉着和冷静都没了”,并且由于她“宗教的强度低于爱的强度”,她在葬礼上以民间习俗的做法,去掉了女儿衣物上的皮毛制品,因为担心那些动物鬼魂,会在地下像女儿索取。

一个基督徒的软弱就这么呈现在高尔泰先生面前。那时许多人都是软弱的,所能坚守的,要么光明正大愚蠢至极,要么默默无闻强撑站立。在强权的压迫下,很多人会在信仰上跌倒,这对于软弱的我们来说十分正常。

高尔泰先生大概看到了这个,对于基督徒的信仰便有了一些印象,他坚守住了自己,却看到似乎基督并没有坚守住岳母。高尔泰先生一生中虽然对基督徒的品性非常肯定,也接受过他们的帮助,却没有接受福音,大概这也是原因之一吧。

一切的经历在回忆时,其实可以轻得像过眼浮云,有时写作就是在以现如今的处境,救赎记忆中的自己。这是我自己在写作时会体会到的,我也能感受到,高尔泰先生在文字中不断地让自己从过往的处境中抽离出来,他只是在描述一个过去的景象,他在做的是对历史的见证,为的是与我们分享,让我们知道,而不是让我们可怜现在的他。

不过整本书中,只有那封没有地址的信,是他无法抽离自己的章节,他在心中的呻吟从字里行间传了出来,写信时流的泪水也沾湿了读者的面庞。这是我最喜欢的章节,但同时也是我极不愿意他写的一章。他一生的经历充满了苦难,可是他对知识的热爱,对他所向往的真理的追求是那么的积极,似乎与他的生活不相配。

可是那种经历下所凝练出来的思想,反而更加纯粹和扎实。就像夹边沟那个热爱医学的医生,虽然死去,所讲论的知识却超越那个时代。也像信仰破碎的苏恒先生一样,他们像加热后的钢材,被捶打得找不回原来的样子,却渐渐变成了一把利刃。在这”言假言事假事文假文”的处境下,我们仍旧弱小不堪。

只是我们心中的理想主义不能因为这些而被弃绝,信仰不是生活就能左右的,因为真理的绝对性是超越一切的,上帝的奇妙是跨越时代的。连没有寻见基督的高尔泰都在自己所持守的信仰上有如此大的能量,成了假中的真,暗夜的月光。高尔泰如此,狼群中的羊如何呢?

我在这篇文字中并没有将所有自己喜爱的情节都一一列举,其中的内容远比我的转述更加精彩,这是一本值得读的书,且不仅仅是揭露而已,其间文字的美感、作者思想的深刻,都是十分宝贵的。