冉注:此为承接前面所写而来,可名之曰《和合本圣经字词句训诂》之三,若将此也列在标题上,就太过冗长了。前面两篇小文可点击阅读《和合本圣经字词句训诂》之一:多音字“参”、《和合本圣经字词句训诂》之二:多音字“膏”(点此处阅读此文,再于此点读前文)。

和合本出版于1919年4月22日,至今已有百多年的历史,它是彼时最好乃至在当今都还是相当好的白话文经典译本。它刚问世的时候,许多白话文的写作先锋,如写《尝试集》的胡适,《小雨点》的陈衡哲,《阿Q正传》的鲁迅等人,他们的白话文表达得都还不顺溜,甚至不乏夹生之处。不特如此,当时很多人连新式标点,都处于学习状态,如我曾经写过一本书《吴虞和他生活的民国时代》(山东人民出版社2009年版)就提到他北京大学的同事们,教他如何标点。

其实白话文在此前早有一些实践,如胡适《白话文学史》多有提到的古白话,包括一些小说中的白话。新文化运动中白话文与文言文处于对垒状态,得风气之先的许多人如鲁迅、周作人等人已经读过白话本的圣经,其间不乏效仿,故被抨击者若林纾等人称之为“马太福音体”。不过,只有周作人这样先觉者,写出了像《圣书与中国文学》这样既为白话文,也为圣经和合本辩护的名文。

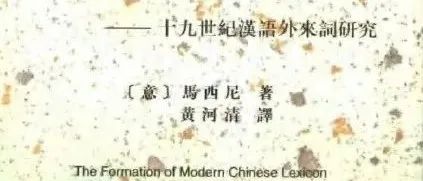

但差点信主的胡适,却对广义的基督教史料未加注意,当然这种情形也不能完全怪他。如1805年左右耶稣会士贺清泰用白话译毕圣经,到了2010年才由中华书局以《古新圣经残稿》(九册)出版,但他翻译圣经所用的语体,算是着了后来白话文的先鞭。更不用说后来新教传教士所译的白话文乃至方言,对白话文运动之形成所产生的影响。现在虽有袁进等教授对此有所研究,但无论是深度还是广度都还有不少欠缺。出现这种研究上的漠视——与对佛教及道教诸种宗教语料之研究盛况相比,堪称萧索——一方面是基督徒不注重对圣经汉语表达之研究,自然就不会对庞大的汉语圣经语料,加以措意。另一方面,那些研究近现代中国文学与近代汉语向现代汉语转变的学者,对此也注意不多。只有少量研究明清特别是清末新词汇如何出笼者,有所顾及。如马西尼《现代汉语词汇的形成:十九世纪汉语外来词研究》、庄钦永、周清海《基督教传教士与近现代汉语新词》、朗密榭等著《新词语新概念:西学译介与晚清汉语词汇之变迁》、香港中国语文学会编《近现代汉语新词词源词典》等,但涉及的面依然不够广,深度亦待挖掘。

当然,最不可思议的是,基督徒学者也很少注意研究和合本这个经典文本的语用语料——当然也没有注意其它诸多圣经译本的语料——不能有效地帮助华人信徒阅读圣经,也放弃了帮助圣职人员传讲福音时,明白圣经的汉语表达是否准确的责任,同时也是一种不得体的短视行为。在汉语圣经译本的研究中,学者尤思德、伊爱莲、庄柔玉、蔡锦图等人,对和合本圣经的权威现象与汉语圣经翻译史都有比较好的研究,但似乎对圣道的汉语表达及译传,其准确达意与否,专门将汉语作为目标语言来做相应的研究者,并不多见。

近四十年来,华人教会似乎出现了一些对和合本圣经不满的议论,译本增多,这本来是好事。和合本圣经不达原意之处,当然应该修订,这不劳多言。但很多修订不是集中于目标汉语对圣经两希(希伯来、希腊)原语言的准确传达与否,而只是在所谓的和合本拗口处着手。虽不失为有眼光之举,但问题在于拗口的原因,不是因其传译不准确,大约与彼时中文助手在翻译传达时用方言。特别是其中的文言遗留问题,让人觉得拗口,对今天信徒的阅读增添了障碍。很多新译本乃至和修本,注意的正在此处。

但问题在于,新译者对汉语精微处的理解,往往有问题。马太福音第五章第四节,和合本译作:“哀恸的人有福了,因为他们必得安慰”,其中的“哀恸”,文理、吕译、思高诸译都译为“哀恸”,其中最晚如此译的是1968年思高译本。现代译本、当代译本,前半句有不同的表达,前者是“为罪恶悲伤的人多么有福啊”,后者是“为自己的罪过悲哀的人有福了”。这里面有没有加意添译,我不懂原文,但看了手边的KJV、NIV本,可能是难免的。而mourn译作哀悼、悲痛、哀痛都没有什么不可以,但前三词与哀恸在汉语表达上有相当程度的情感差异。

而此前诸译本都译作“哀恸”主要是让人体会深感哀痛(其意为哀痛至极),不是哀痛的表皮功夫,非常切合“登山宝训”的教导语境。新译本在和合本整句上,只改“哀恸”为“哀痛”就交差了,译者大约觉得“哀痛”这词比认识“哀恸”的人要多些,其实这过于体贴人意而丧失其在精确之上的情感表达——还有把“中保”改译成“中间人”(会有另文专门谈此),看上去是一样的,其间的差异非精微地体会汉语及其传承的意义,不能道出,这说明译者不仅要源语言水平高,目标语言水平差了也不行——在这点上,个人觉得,倒是和合本的修订者比较谨慎,在此句里一字不动,实乃上佳之举。

还有一个原因,从我的一些研究来揣测,大约是改译为“哀痛”者没有表达出来的,不仅“哀恸”识者相对较少,大约还有对和合本里文言遗留的一种不满。和合本中的文言遗留,诚然是个问题,和修本在这方面,就有所注意,其它版本也着意在这方面有所改译。大部分的准确性应该没有问题,少量如上例就有可探讨之处。不过和合本的文言遗留,既是百多年留存下来的事实与历史,且遗留了彼时的语言特色,作为研究圣经汉语表达的历时性,乃至帮助明了近代汉语如何向现代汉语的过渡,都是不可缺少的语料。

与此同时,这些文言遗留,与新译进行对比,正是上好的文言教学资料。这种做法,也并不新奇,但教学者多不注意。因为现代汉语中特别是作为文言遗留“活化石”的成语中,所在多有。实在可以藉此让学生在现代汉语到文言的学习上,作为过渡的桥梁,不必像无头苍蝇一样“摸石头过河”,或者干脆摸石头上瘾,根本就不过河。故很多人学了多年文言,根本无法阅读中国传统典籍,从而限制了对中国在历史、文化情境等多方面的深度理解。如唯利是图、报仇雪恨、草菅人命等,都是“文言活化石”。

再如你教柳宗元《黔之驴》,你要让学生懂得“稍近益狎”之“益”,那么现存的,能使人立马就懂的,且常用此表达的“精益求精”,就可以没有障碍地无缝对接;又如学刘禹锡《陋室铭》里“何陋之有”,与其只用“哪有什么简陋可言呢”给他“翻译”一遍,给出了一个正确的答案,囫囵吞枣,不如再来个学生能理解且比较熟悉的“何罪之有”,让其在比较中记忆更为深刻。

和合本圣经里的文言遗留,以动词为多,如解释、发生、游行、自卑、平西等。也有些彼时常用,而现在不太常用的词句,既有文言,也有方言的可能,还有些可称为历史词汇,如“平”(“都按着圣所的平,又取橄榄油一欣”出30:24)、“湾在湖边”(路5:2)等,都应该有所分辨。当然以上究竟是“文言词”(一般认为“之乎也者”等是文言词)还是“历史词”(如“驸马、尚书”等被认为是历史词),并不是没有争论的。且动词多涉及及物与不及物的问题——及物动词与不及物动词的区分,在现代汉语包括古代汉语里均非易易——动词是所有语言当然也包括汉语最重要的词性形式,因为语言的传达交流功能决定了动词在语言中的重要性。所以现代汉语专家邢福义在提及动词在句法研究中的重要性时曾说,动词的重要性对“普方古”(普通话、方言、古汉语的简称)都不例外。下一篇文章就结合例证,对和合本中的文言遗留做一个相对说来比较全面的“清算”。

2022年9月30至10月1日凌晨草写,10月1日上午修订于成都