编者按

该文从巴特的歌德接受史的考察角度出发,分析了巴特解释学在《罗马书注释》前三版序言中的细微变化。在罗I的序言中,巴特所主张的是一种奠基于普遍的、永恒之灵贯穿连接之中的解释学,而这永恒之灵就是圣经的灵。在罗II序言中,巴特的解释学并没有对前提为“上帝是上帝”的普遍解释学和“从实事出发的批判”的特殊解释学两者做出明确的区分与取舍,从而处于特殊与一般的紧张关系之中。只有在罗III的序言里,巴特试图调和普遍性和特殊性之间的解释学张力关系,并且明确倾向于特殊的圣经解释学。藉着对三篇序言的条分缕析,作者为我们勾画了巴特对歌德的征引理解以及态度变化的动态图像,有力地揭示了巴特认识把握上帝之灵与人之灵之间关系——从和谐到紧张,再到开始奠立观察、检验和“辨别诸灵”的基础——这一思想脉络。

本文原发表于《道风:汉语基督教文化评论》2015年第42期,推送时已获期刊和作者授权。感谢香港汉语基督教文化研究所和瞿旭彤老师对巴特研究微信公众号的大力支持!

一般与特殊

试析卡尔•巴特在《罗马书注释》前三版序言中的解释学决定

0

引言

众所周知,德国文豪约翰•沃尔夫冈•歌德(John Wolfgang von Goethe)代表着人类精神的辉煌成就。[1] 然而,鲜为人知的是,对二十世纪举足轻重的、瑞士德语神学家卡尔•巴特(Karl Barth)而言,歌德不仅是伟大的人类精神代表者,同时更是其(尤其是早期)神学思想发展过程中的重要陪伴者。[2] 在巴特眼中,歌德作品堪称圣经以外文本的、非基督教的典范代表。[3] 本文主旨在于,从巴特如何接受歌德的考察角度出发,分析巴特解释学在《罗马书注释》前三版序言中(1919,1921,1922)的细微变化。[4]

歌德,1749-1832

1

《罗马书注释》初版序言和序言草稿中的一般解释学(1918)

1916年,第一次世界大战在如火如荼地进行。对年轻的乡村牧师巴特来说,无论是他当时遵循的自由主义神学,还是日常践行的宗教自由主义,在惨绝人寰的战争面前,均告破产和失败。[5] 同年6月初,巴特带着思想的无助与信仰的窘迫,造访同为乡村牧师的老大哥Eduard Thurneysen。两人在散步时一同决定,重新开始研究哲学与神学,[6] 从而试图为自己通常的牧师工作(周日讲道、平时上课和心灵关怀)寻求一个“完全不一样的奠基”。[7] 让巴特自己也颇感惊讶的是,[8] 在短暂阅读康德后,[9] 他转而开始潜心研读保罗《罗马书》。[10] 在数次的自我怀疑和长期的艰难写作后,[11] 巴特终于在1918年6月3日完成《罗马书注释》初稿。在这部作品中,歌德被当作先知性的人物,堪称被征引最多的非神学作家。[12]

为了迎接这部作品的出版,巴特先后为日后面世的正式序言撰写了六份草稿。这六份草稿被巴特本人依次标号为I,Ia,II,III,IV和V,后经专人整理,作为附录收入《巴特全集》中的罗I。[13] 在正式序言和六篇草稿中,巴特阐述了他的解释学纲领。他想藉此在自己和读者面前划清与历史批判研经法的界限,并且为之做出态度坚决、但言语又不尖锐的说明。[14] 有鉴于此,撰写一篇立场明确、措辞适当的序言,对巴特来说不仅甚为麻烦,而且也给他造成了不小的心理困扰。大概由于序言III的缘故,巴特曾遭到夫人的严厉批评,[15] Eduard Thurneysen还不得不特地写信安慰和鼓励他。[16]

关于对圣经之外文本的征引,巴特在序言Ia写道:“正如在保罗自己那里的旧约引文一样,本书出自其他文本的引文具有同样的意义:如果我以为在其中找到对文本内容特别贴切、有力、且同样先知性的表达(eine besonders treffende, kräftige und gleichsam prophetische Formulierung des Textgehaltes),那么这些引文就会被征引”。[17] 巴特之所以将来自圣经以外的引文称为“先知性的表达”,可能出于如下两个理由:首先,巴特运用不同的文学类型,以此学习保罗写作《罗马书》的言说方式。[18] 保罗喜欢征引旧约文本,特别是其中的先知书。与此相应,巴特将自己的来自圣经以外的引文称为“先知性的表达”。其次,这一称呼表明,巴特在实质上(sachlich)把被征引的圣经之外的作家理解为先知性的人物。在他看来,在上帝的启示历史中,存在着不同历史人物所组成的连续共同体。属于这一共同体的,不仅有旧约先知和新约使徒,也包括古典诗人,比如,歌德和席勒(Schiller)。[19] 也就是说,不仅在圣经之中,而且也在圣经以外的作家、及其作品中,人可以遇到上帝。上帝向人说话,不仅通过圣经中的先知和使徒,而且也通过圣经以外的其他作家。在此意义上,巴特大量征引歌德,并且能将歌德引文称为“先知性的表达”。[20] 与此相对应的是,在巴特看来,保罗“作为上帝国的先知和使徒”“对所有时代的所有人说话”。[21]

与草稿I和Ia不同的是,巴特在草稿II结尾处补充了两段引文,并且第一次在序言草稿中援引一位来自圣经以外的人物。[22] 巴特在第一段引文中引用了歌德名诗《遗嘱》:“长期以来,真理早已被寻到,/ [它]连接着高贵的精神群体,/ 古老的真理,- 抓住它!” (Das Wahre war schon längst gefunden, / Hat edle Geisterschaft verbunden, / Das alte Wahre – faß es an!)。[23] 此段引文虽增补于1918年8月初,[24] 但可能起因于Thurneysen早在1918年2月12日的鼓励:“你绝不可以焚毁罗马书[注释]。也许,你可以在序言中给出一小段有力的话,以防止有人仅仅是‘神学地’理解它[罗马书注释]”。[25] 正是在早就熟悉的歌德作品中,[26] 巴特找到了“一小段有力的话”。藉着上述歌德引文,巴特大概以为,他可以贴切且有力地传达自己对保罗、及其文本的理解和解释。同时,藉着引用歌德,巴特在此援引的并非他当时特别心仪的某位神学权威(比如,Martin Luther或Johannes Calvin),而是歌德这样一位圣经之外的作家和非神学家。

在草稿III中,巴特试图给出“一份私人的、关于解经研究的总结”。[27] 他一方面保留草稿II的大体内容,另一方面却重整思路,并且删除了上述两段引文。

在草稿IV和正式的初版序言中,[28] 巴特重新征引上述歌德诗句,并且不再提及罗15,18和16,22。值得特别注意的是,在这两次的征引中,歌德引文不再是处于结尾的增补性文字,而是被融入整体的思路当中。而且,无论在视觉上,还是在内容上,歌德引文都处于整篇序言的中心。尽管另有两处来自圣经的间接引文(太5,6和诗84,7),但是,这两处引文并非一字一句的征引,而且对序言的整体思路没有起到建构性的作用。相较而言,歌德引文则可被视为整个初版序言(、甚至全部注释)的纲领性总结。藉着这一总结,巴特表明了他理解和诠释罗马书的解释学前提。[29] 对他来说,只存在一个独一的真理( die eine Wahrheit)。[30] 过去出现的、和现在存在的、以及将来来临的真理,都是同一个真理。[31] 在过去长期以来早已找到的真理,正是在今天等待倾听、认识和行动的真理,因为它在人类的历史中被遮蔽了。[32] 这种不同时间真理之间的关联,奠基于那独一的、永恒的灵。对巴特来说,这独一的永恒之灵,正是圣经的灵。普遍的永恒之灵,并不单单局限于圣经之中,而且也在圣经之外发生作用。在这样的圣灵论背景下,我们不难理解,为什么巴特的好友Thurneysen会建议他,藉着“一小段有力的话”让人们不仅仅在神学的意义上理解初版序言、以及整部罗马书注释。与永恒之灵相关的,不仅仅是属于神学的,而且是在神学之外的、普遍的。“穿过历史的”(durch das Historische hindurch),[33] 也就是说,穿过历史批判的圣经研究所试图达到的,人们能够看入这一普遍的永恒之灵。由于这普遍之灵正是圣经的灵,人们就可以听到、并理解圣经的信息。

正是由于永恒之灵,“高贵的精神群体”得以可能。这一共同体由伟大的人类精神连接而成,他们藉着言语和行为见证永恒之灵、以及由它所奠基的独一真理。[34] 在巴特看来,当今的读者和以往的保罗都属于这样的精神群体,并且处于同样的精神连接之中。由此,巴特宣称,“当我们恰当理解我们自己时,我们的问题是保罗的问题。当保罗回答的光明照亮我们的时候,他的回答必须是我们的回答”(Unsere Fragen sind, wenn wir uns selber recht verstehen, die Fragen des Paulus, und des Paulus Antworten muessen, wenn ihr Licht uns leuchtet, unsere Antworten sein)。[35] 在阅读和理解保罗罗马书或者整本圣经时,人所应该做的,恰恰就是“抓住”“那古老的真理”。这种“抓住”并非如同历史批判家们所进行的、毫无参与的观察或研究,而是 “实事上的参与”(sachliche Beteiligung)。[36]

综上所述,在罗I的正式序言和六篇草稿中,巴特所主张的,并非是一种专注于理解和解释圣经的、特殊的圣经解释学 (eine besondere biblische Hermeneutik),而是一种一般的解释学(eine allgemeine Hermeneutik)。[37]这种普遍的解释学奠基于普遍的、永恒之灵的贯穿连接之中,而这永恒之灵恰恰就是圣经的灵。在此意义上,圣经解释学的特殊性和一般解释学的普遍性处于一种由永恒之灵所奠基的和谐综合之中。相应地,在永恒之灵和人的灵之间存在着一种和谐的关系。

卡尔·巴特,1886-1968

2

在一般与特殊之间:《罗马书注释》再版序言中的解释学(1921)

1921年是巴特十二年牧师生涯的最后一年(1909-1911 in Geneva,1911-1921 in Safenwil)。由于罗I(并非罗II)的广受欢迎,他在1921年初被哥廷根大学聘为讲授改革宗神学的讲席教授。[38] 在开始教授生涯前,巴特在匆忙中把主要精力都用于重写罗马书注释,因为他觉得,罗I “必须彻头彻尾地加以改革”(an Haupt und Glidern reformiert werden muss)。[39] 历经11个月重写后的罗II堪称辩证神学运动最有影响力的文本之一,[40] 援引巴特自己的说法,这部书充满“激情”和“有力的偏颇”(leidenschaftliche and kraeftige Einseitigkeit)。[41] 为了消除初版中所谓的泛神论因素(das pantheistische Schillern),[42] 巴特相应地删除了几乎所有原来的歌德引文,重新所征引的歌德引文也大都缺乏具体的神学内涵。

试图回应罗I出版后所遭受的批评,这是巴特撰写罗II序言的主要意图。其中的主要批评来自当时著名的新约神学家Paul Wernle。在Wernle看来,罗I清晰表明了巴特“唯圣经主义”(Bilizismus)的立场、以及他与现代意识的隔绝。[43] 在对此批评的回应中,巴特两次顺带提到歌德的名字。[44] 这样的提及,虽是顺带为之,但却涉及对当时巴特整个解释学纲领的理解。[45] 因为巴特的所谓“唯圣经主义”不仅局限于圣经,而且也适用于其他文本。在先前的罗I序言中,巴特之所以援引歌德,乃是因为歌德是伟大的人类精神,并且由此谈及永恒的灵和人类的“高贵的精神群体”。由于永恒之灵的奠基,读者的“实事性参与”是理解圣经文本的前提。在现在的罗II序言中,巴特之所以顺带提及歌德,乃是因为巴特专注于圣经文本本身的实事。这里所涉及的不是某种自在的实事,不是与圣经之灵一样的、普遍的永恒之灵,而是一位具体的人格,即耶稣基督。[46] 由此,在理解和解释圣经文本时,罗II序言谈论的就不是对实事的批判,而是“从实事出发的批判”(die Kritik von der Sache aus)。[47] 只有作为实事之核心的耶稣基督才是理解和解释圣经文本的最终标准。[48]

使徒保罗,约公元3-67

在巴特看来,保罗在罗马书中谈论的不是任意一个人,而确确实实是耶稣基督其人。这是巴特尝试理解和解释罗马书这样的文本时的前提。一方面,巴特挑明他所预设的观点,如同提出一种相对的、有待检验的工作假设,“恰如一位其他的解经者带着一些特定的暂时前提”研究保罗罗马书一样。[49] 如同任何一位批判的历史学家所提出的暂时看法一样,巴特认为,他在解经时的工作假设也是有待于验证的。另一方面,当有人可能继续追问其看法根据时,巴特提出如下“反问”,从而暴露出他隐含的神学立场:“一位严肃之人难道会不假设上帝是上帝,而是提出某种其他假设来接近一篇并非本来就不值得严肃[对待]的文本吗?”[50] 上帝是上帝,这是巴特在罗II序言所表明的解释学原则。[51] 上帝是上帝。一方面,这意味着,上帝既不是世界,也不是人。在上帝与世界、上帝与人之间存在着“无限的质的差异”。[52] 另一方面,这意味着,上帝不仅仅将他自己和他的话语局限于单一的圣经文本之中,而是也在其他文本中说话。只有在这样的自然神学前提下,[53] 巴特才能对批判的历史学家发出告诫和提醒:“或者这些被我当作历史学家真诚尊重的学者根本就不知道,在这些话中,存在着一种实事,一个首要问题,一种[话中之]话吗?[54] 存在着这样的一些文本,比如新约的文本;无论代价如何,[应该]让其发言,这是一项(姑且称为)最终极且最深刻的文化事务吗?”[55]

但是,在上帝说话的不同文本中,巴特为什么单单选择新约(具体而言是保罗的罗马书),要让其发言呢?藉着对“唯圣经主义”的重新定义,巴特认为,既然上帝是上帝,他也藉着圣经说话,那圣经也是“一本好书”,也是值得严肃对待的。[56] 由此可以看出,巴特在这里所提出的,并非一种特殊的圣经解释学,而是一种普遍的、全面的解释学,这种普遍的解释学乃是奠基于上帝的、普遍的上帝性。[57] “倘若解释老子或歌德是我的职责”,[58] 那么,巴特也会凭着同样的解释学前提理解和解释老子和歌德的值得严肃对待的文本,为的是让这些文本各自的实事重新发言。但是,巴特再清楚不过地表明,他的职责是牧师和神学家。[59] 尽管他的神学批判带有普遍的诉求和普遍的扩展意涵(Explikation),巴特还是坚持作为一位神学家来解释圣经的立足点和出发点,并且认为,他的罗II“只是一位神学家与其他神学家的一段谈话而已”。“我们神学家”应该“像任意一位诚实的手工匠一样”“单纯地(einfach)活出我们的实事”。[60] 对巴特而言,一位神学手工匠的实事,不是别的,就是理解和解释圣经。由此可见,巴特在此对歌德的告别,主要不是因为具体的神学考虑,而是由于他作为牧师和神学家的职责。理解和解释歌德并不是他的神学义务。尽管巴特在罗II序言中已明确表明,耶稣基督是“从实事出发的批判”的最终标准,但他此时的解释却仍然处于一种自然神学的框架之中,即上帝是上帝。上帝是上帝强调的是还是一般性解释学所要强调的,即上帝不仅可以通过圣经启示自己,而且也可以通过歌德或者老子启示自己。然而,“从实事出发的批判”是一种特殊的解释学,强调解释应从具体的实事出发,圣经的实事是耶稣基督,而歌德文本的实事则不同于此。由此看来,在罗II的前言中,巴特的解释学并没有在两者之间做出明确的区分与取舍,处于特殊与一般的紧张关系之中。相应地,罗II强调上帝之灵对人之灵的批判与否定。

3

《罗马书注释》第三版序言中的特殊解释学(1922)

在罗III序言中,巴特主要是在回应布尔特曼的批判。他在回应中明确指出,基督之灵是辨别诸灵的标准,从而为他的解释学提供了一种基督论的奠基。巴特在此没有提及歌德,只是谈到“任意一位作家”、以及与之作为文本作者的忠诚关系。作为一位圣经之外的先知作家和一位伟大的人类之灵,歌德此时已经离开巴特的视线,成为“任意一位作家”,而且显然无论是与巴特的神学职责,还是与基督之灵,都已变得毫无关联。

布尔特曼的批评要点主要在于,巴特并没有足够彻底地(radikal)进行“从实事出发的批判”。在布尔特曼看来,实事比保罗更大,而保罗也并非总是从实事出发来发言。“在其中发言的,除了基督之灵以外,还有一些其他的灵”。[61] 由此,布尔特曼向巴特提出建议,实事性的批判也应用于保罗。

鲁道夫·布尔特曼,1884-1976

在对此批评的回应中,巴特认为,自己的批判比布尔特曼的进行得更为彻底。他进而宣称,所有在保罗文本中发言的,都不是基督之灵,而只是其他的一些灵,比如,保罗所列举的犹太之灵和希腊化之灵。[62] 在他看来,“从实事出发的批判”所涉及的,不是保罗的发言没有从实事出发,而是“‘基督之灵’如何是万有所处的危机”(wie der ‘Geist Christi’ die Krisis ist, in der sich das Ganze befindet)。[63] 解经者应带着“基督之灵这一衡量标准”(Maß des Geistes ‘Christi’)试图进入“对文本作者的一种忠诚关系”(ein Treueverhältnis zu seinem Autor)。[64] 在这一过程中,他要如此阅读文本,以至于“所有分散的都的确处于同一实事的关联之中,所有‘其他的’灵都事实上的确以某种方式在为基督之灵服务”(alle die ‘andern’ Geister tatsaechlich doch dem dem Pneuma Christou irgendwie dienstbar sind)。[65] 解经者只有在这样的忠诚关系中阅读文本,才真正是对文本的实事负责任的。由此,解经者在出现理解缺失时,“往往首先是在自己本身,而不是在保罗”寻找原因。[66]

与罗II序言中“唯圣经主义”的普遍诉求相连续的是,巴特在罗III序言中认为,这样的一种忠诚关系是理解任意一位作家的决定性前提:“如果不敢提出上述假说,不进入与作家的上述忠诚关系,就像让任意一位作家得到恰当对待,就想让任意一位作家真正地重新发言,我认为,这是不可能的”。[67] 就任意一个文本而言,若以忠诚关系为前提,文本中的字句就会因着文本中的灵面临“不可避免的批判(unvermeidliche Kritik des Buchstabens durch den Geist)。[68] 这也就意味着,在理解文本时,人们不因停留于文本的字句。与此相应,在解释圣经文本时,巴特倾向于一种特殊的解释学,即以圣经的实事为导向的解释学。但是,每一位作家都想藉着自己的文本表达自己的实事。巴特在此序言中并没有像在罗II序言中那样明确表明,上帝是上帝,而且通过不同文本说话。对此时的他来说,理解文本的前提乃是,敢于进入与文本和作家的忠诚关系。而圣经的特殊之处恰恰在于,圣经的实事涉及的乃是基督之灵。正是由于如此清晰地“辨别诸灵”(林前12,10),巴特在此主张的乃是一种特殊的解释学。

4

总结

通过歌德接受史的角度,以《罗马书注释》前三版序言为分析对象,本文考察了巴特解释学决定的一些细微变化,并且简要地说明了相应的上帝之灵与人之灵的关系。在罗I序言中,巴特谈及圣经与经外话语之间整体性的紧密关联,并且将经外话语当作关于上帝国的先知性表达。这种紧密关联或者“精神群体”的神学奠基是一种自然神学的理解,在圣灵论的具体表现就是:普遍的永恒之灵也是圣经的灵。相对于经外话语,圣经虽然具有特殊的地位,但并非启示的唯一源泉。此时的巴特倾向于上帝之灵与人之灵的和谐关系。

在罗II序言中,巴特所主张的仍然是一种普遍的解释学,并以上帝的上帝性(“上帝是上帝”)为前提。但是,这种普遍解释学与巴特的特殊解释学(“从实事出发的批判”)之间出现紧张关系。虽然巴特在此处很少谈及灵,但相应地也出现了上帝之灵和人之灵的紧张关系。

只有在罗III中,巴特试图调和普遍性和特殊性之间的解释学张力关系,并且明确倾向于特殊的圣经解释学。与此同时,巴特明确区分上帝之灵和人之灵,并且将上帝之灵清晰地理解为基督之灵。藉着这样一种对基督之灵的关注,巴特由此开始奠立观察、检验和“辨别诸灵”的坚实基础。

5

注释

[1] 本文中的“精神”和“灵”为德文Geist的不同翻译。罗马大公教另有(圣)神的译法。

[2] 关于巴特与歌德的关系,可参(巴特)学界的第一部相关研究专著:Thomas Xutong Qu(瞿旭彤), 《巴特与歌德:卡尔•巴特的歌德接受史1906-1921》(Barth und Goethe. Die Goethe-Rezeption Karl Barths 1906-1921, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener, 2014)。

[3] 比如,参Barth, 《教会教义学》 I/2 (Kirchliche Dogmatik I/2: Die Lehre vom Wort Gottes, 4. Auflage, Zollikon, Zürich: Evangelischer Verlag, 1948),页523。

[4] 以歌德接受史为考察角度,这并不是说,歌德对巴特的解释学和神学思想有多大的影响,而只是以巴特如何接受和评判歌德作为一个视角,来考察巴特解释学和相关神学思想的发展与变化。此一特殊角度,学界之前鲜有涉及。因此,本文很少涉及之前(往往可能偏于某一特定文本或者过快系统化的)对巴特解释学的研究,只是在巴特自身区分一般解释学和特殊或圣经解释学的基础上(比如,参KD I/2,页523,页807和页813),选取《罗马书注释》前三版序言,进行文本分析、考察和判断,并且提出自己关于巴特解释学决定之变化理路的一些基本想法,以此就教于(巴特)学界。由于篇幅的缘故,本文并没有全面考察和分析这样的解释学变化给不同版本内容(特别是内容迥乎不同的第一版和第二版,第三版内容上没有变动,只是加了一个解释学意味甚浓的前言)所带来的影响。

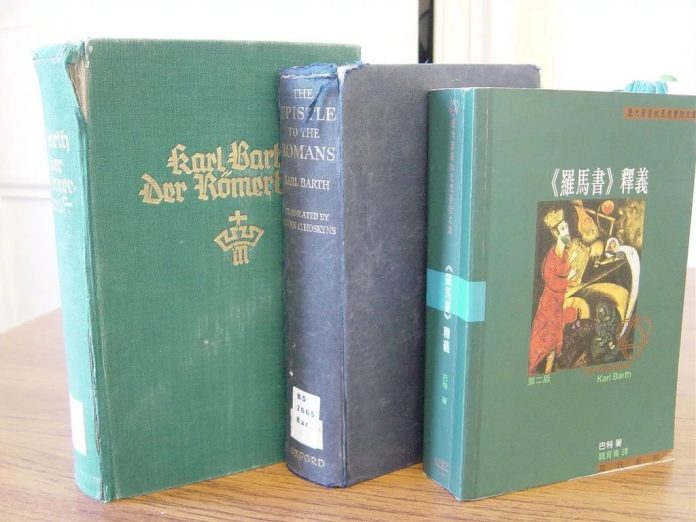

关于《罗马书注释》的三个不同版本,本文采用如下缩写:罗I = Karl Barth, Der Römerbrief (Erste Fassung) 1919, hg. von Hermann Schmidt, Karl Barth Gesamtausgabe Bd. 16, Zürich: Theologischer Verlag,1985 (1918年定稿和面世);罗II = Karl Barth, Der Römerbrief (Zweite Fassung) 1922, hg. von Cornelis Van Der Kooi und Katja Tolstaja, Karl Barth Gesamtausgabe Bd. 47, Zürich: Theologischer Verlag, 2010 (1921年写就);罗III = die dritte Auflage des Römerbriefkommentars Barths (1922,内容同于罗II,此版附有巴特所撰第三版前言)。

[5] 参比如,Barth,罗I,页585;Barth, 《施赖尔马赫选集》后记(Nachwort zu Schleiermacher-Auswahl, hg. von Heinz Bolli, München und Hamburg: Siebenstern, 1968, 页390-312),页293。

[6] 参Barth und Thurneysen,《巴特与图奈尔森通信集》第一卷(1913-1921)(Karl Barth – Eduard Thurneysen Briefwechsel, Band I: 1913-1921, Karl Barth Gesamtausgabe Bd. 3, Zürich: Theologischer Verlag, 1973),页144-145。

[7] 语出Eduard Thurneysen,参Barth und Thurneysen,前引书,页1501-51;后为巴特所引用,参Barth, 《施赖尔马赫选集》后记,页294。

[8] 参Barth und Thurneysen,前引书,页146。

[9] 参Barth und Thurneysen,前引书,页145和页148-149;Barth,《施赖尔马赫选集》后记,页294。

[10] 参比如,Barth und Thurneysen,前引书,页146和页145的脚注1。

[11] 关于巴特的自我怀疑,可参Barth und Thurneysen 1913-1921,页265,页287和页289。

[12] 至少9次直接征引,32次间接征引,详参Qu,前引书,页151-152。

[13] 参Barth,罗I, 编者前言,页XV-XVIII;附录,页581-602。

[14] 参Barth,罗I,前言I,页581-582;另参前言Ia,页582-583,页585和页587;前言II,页588;编者前言,页XIII。本文主旨并不在于讨论巴特对历史批判研经法的理解与批判,故未作详细展开。总而言之,巴特认为,历史批判研经法是十分必要的预备性工作,但还不够批判(„Kritischer müssen mir die Historisch-Kritischen sein!“,Barth,罗II,页14),因为这种批判并没有真正地参与和理解《圣经》的实事。详参Thomas Xutong Qu, 《巴特与歌德:卡尔•巴特的歌德接受史1906-1921》中的相关章节。

在此特别值得一提的是,海德格尔在《宗教生活现象学》(1920/1921年)中也有类似的说法,对于保罗的导论性问题(Einleitungsfrage,或言之,一般而言的历史批判研经法)虽然必要,但只能得出客观史的理解和解释,并没有做到与保罗一起写作书信,并没有达到实现史的(vollzugsgeschichtlich)、源初的和本真的理解和解释,参,比如,Martin Heidegger,《宗教现象学》(Phänomenologie des religiösen Lebens, (Gesamtausgabe, II. Abteilung: Vorlesungen 1919-1944, Band 60, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1995),页84和页87-90。有鉴于此(当然,不仅仅是因为这一点),笔者同意Matthias Jung的说法,海德格尔与巴特都在寻求一种彻底的(radikal)新开始,并且相对于先前给定的教义系统更为强调个体的宗教经验,参Matthias Jung,„宗教现象学:原初基督教作为真实生命的钥匙“ (Phänomenologie der Religion. Das frühe Christentum als Schlüssel zum faktischen Leben, in: Dieter Thomä (Hrsg.), Heidegger-Handbuch. Leben-Werk-Wirken, Stuttgart: Metzler, 2003, 页 8-15, 页10) 。这也是海德格尔激赏和赞许巴特(尤其是罗II)的主要原因,参Karl Löwith, 《1933年前后我在德国的生活:一篇报导》(Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933. Ein Bericht,mit einer Vorbemerkung von Reinhart Koselleck und einer Nachbemerkung von Ada Löwith, 2. Auflage, Frankfurt am Main: Fischer, 1990 [1961]), 页25和29,以及Markus Höfner,《意义、象征、宗教:卡希尔的符号理论和海德格尔的宗教现象学》(Sinn, Symbol, Religion. Theorie des Zeichens und Phänomenologie der Religion bei Ernst Cassirer und Martin Heidegger, Religion in Philosophy and Theology 36, Tübingen: Mohr Siebeck, 2008, 页315-318。

关于巴特与海德格尔思想与问题的平行性与差异性,将是一个崭新却又充满挑战的好题目。

[15] 参Barth,罗I,编者前言中的揣测,页XVI。

[16] 详参Barth und Thurneysen,前引书,页289。

[17] Barth,罗I,页Ia,页584,参前言II,页590。

[18] 参Barth,罗I,页583 和页588-589。

[19] 参Barth, 罗I,页69。

[20] 在此,歌德其人与其先知性的作用虽可彼此区别,但不可互相分离。

[21] Barth,罗I,页3。通过把先知一词放在使徒一词之前,巴特强调保罗的先知身份先于他的使徒身份,因为保罗见证和预言上帝国在人类历史中的进入与展开。中译文均为自译,并对魏育青译本(《〈罗马书〉释义》,第二版,香港:道风书社,2003)有所参考。在有重大分歧时,将会专门指出。

[22] Barth,罗II,页594,脚注10。

[23] Johann Wolfgang von Goethe, 《歌德全集》第一卷(Johann Wolfgang von Goethe Werke, Hamburg Ausgabe, München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1998),页369。魏育青中译本译为“早已发现的真,/ 与高贵的灵姻娅相连,/这古老的真 – 去把握它吧!”(前引书,页6)。第二句翻译似乎有误。另一段引文与罗马书15,18和16,22有关,详参Barth, 罗I,前言II,页594,脚注10。

[24] 参Barth und Thurneysen,前引书,页280和Barth,罗I,编者前言,页XVI。

[25] 参Barth und Thurneysen,前引书,页266。

[26] 详参Qu,前引书,各处。

[27] 参Barth,罗I,前言III,页594。

[28] 正式的初版前言大体沿用了草稿IV的内容,参罗I,编者前言,页XVII。所以,以下正文中谈及的只是初版前言。

[29] 与此相应,巴特在初版前言中不再藉着强调歌德引言的最后半句,强调读者的责任,参Barth,罗I,前言II,页594。

[30] 对此,晚期巴特持有类似看法,参比如,Barth,《教会教义学》I/2,前引书,页520。

[31] 参Barth,罗I,页591。就巴特的解释学而言,此处涉及的是共时性(Gleichzeitigkeit)问题,而非历史主义解经家所追求的同时性(Simultaneität)。此外还涉及整体性(Ganzheit)的问题。

[32] 参Barth,罗I,页88: “真理曾一直是真理,只是被监禁了”(Die Wahrheit war immer die Wahrheit, aber eben gefangen gehalten)。

[33] Barth,罗I,页3。

[34] 参Barth,罗I,页106-107。

[35] Barth,罗I,页3,与魏育青中译本(前引书,页6)略有不同。

[36] Barth,罗I,页3(sachlicht beteiligt)和页591(die Beteiligung an seiner Sache)。简而言之,读者不应只是旁观者,泰然自若、毫无参与地站在保罗身边。在巴特看来,圣经学家在用历史批判法研究圣经时,正是这样做的,参比如,Barth,罗I,页209以下。与这些圣经学家不一样的是,读者应该实事性地参与保罗所做的事,试图与保罗一起写作罗马书。(关于Martin Heidegger的类似观点,可参《宗教生活现象学》(Phänomenologie des religiösen Lebens, Martin Heidegger Gesamtausgabe Bd. 60, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1995),页87-88。)在参与的同时,读者应该认为,他自己、保罗和所有时代的很多人都被一些同样严肃的问题困扰着。对巴特来说,这种实事性的参与是理解和解释文本(无论是圣经的某个文本,还是某个经外的文本)的“决定性的前提”,参Barth,罗I,页3。另可参巴特的如下说法:“我们到处都在认识历史…仅仅是当某事件与我们相关的时候,如此相关,以至于我们在这个事件中,以至于我们参与这个事件”(《十九世纪的神学:史前史与历史》[Protestantische Theologie im 19. Jahrhundert. Ihre Vorgeschichte und ihre Geschichte, Zollikon/Zürich: Evangelischer Verlag, 1947 ]),页1。

[37] 一般解释学和特殊解释学的区分,来自巴特本人,参Barth,《教会教义学》I/2,前引书,页523。

[38] 参巴特,罗I,1963年版前言,页8-9,另参Eberhard Busch,《巴特生平》(Karl Barths Lebenslauf nach seinen Briefen und autobioraphischen Texten, 4. Auflage, München: Chr. Kaiser, 1986),页135-136。

[39] 参Barth und Thurneysen,前引书,页435-436。

[40]参Eberhard Jüngel,《巴特研究论文集》(Barth Studien, Zürich-Köln/Gütersloh: Benziger/Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 1982),页26。关于罗II的写作,可参Busch,前引书,页129-134。

[41] 参Barth,罗I,页466和页7。

[42] 参Barth und Thurneysen,前引书,页438。

[43] Paul Wernle,“罗马书新解”(Der Römerbrief in neuer Beleuchtung, in: Kirchenblatt für die reformierte Schweiz 34, 1919, S. 163-164 und S. 167-169),参Barth,罗I,页638和页643的脚注10。

[44] Barth,罗II,页20。

[45] 对Jüngel(前引书,页83)而言,此处的解释学纲领标志着早期巴特神学的终结。

[46] 尤为值得一提的是,巴特在此虽隐含、但却坚决地区分了哲学的精神与神学的精神。在罗Iz中,由于永恒之灵的普遍性和统一性,哲学的精神与神学的精神处于相合关系。关于哲学与神学的分野,参Barth,罗II,页17。关于哲学精神与神学精神的根本差异,可详参Michael Welker,《上帝的灵:圣灵神学》(Gottes Geist, Theologie des Heiligen Geist, 3. Auflage, Neukirchen-Vluyn, 2005), 尤其页259-279。

[47] 巴特,罗II,页26,详参Qu,前引书,页205-208。

[48] 参巴特,罗II,页26。

[49] 巴特,罗II,页17。

[50] 巴特,罗II,页18,参魏育青中译本,前引书,页17。

[51] 参Barth und Thurneysen,前引书,页435-436;Jüngel,前引书,页38。

[52] 参Barth,罗II,页 17;Jüngel,前引书,页38。

[53] 如同罗I,巴特在此预设前提了一个自然神学的前提,即关于上帝的认识,对人来说是普遍可能的,另参Jüngel,前引书,页93-94。

[54] 在一次私人谈话中,伽达默尔(Hans-Georg Gadamer)援引神学家奥古斯丁(Augustin)说,解释学的普遍方面在内在的话语(das innere Wort)之中,参Jean Grodin,《哲学解释学导论》(Einführung in die philosophische Hermeneutik, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1991),页IX。

[55] Barth,罗II,页15,参魏育青的精彩译文,前引书,页15-16。

[56] 参Barth,罗II,页20。

[57] 参Jungel,前引书,页93。

[58] Barth,罗II,页20。

[59] 参Barth,罗II,页16,另参 Barth und Thurneysen,前引书,页523(Thurneysen致Barth)。

[60] Barth,罗II,页8-9,参魏育青中译本意思有些偏离的意译:“而是像每个诚实的工匠那样把全部精力倾注在事业上”(前引书,页11)。

[61] Rudolf Bultmann,“卡尔•巴特的《罗马书注释》第二版”(Karl Barths »Römerbrief« in zweiter Auflage, in: Jürgen Moltmann (Hg.), Anfänge der dialektischen Theologie, Teil I: Karl Barth Heinrich Barth Emil Brunner, 2. Auflage, München, 1966, 页119-142),页142。关于巴特对此的引用,参Barth,罗III, 页25。

[62] 参Barth,罗II,页26。

[63] Barth,罗II,页27。魏育青中译本(前引书, 页25)没有译出极为重要的小词“如何”(wie):“‘基督之灵’乃是万有所处的危机”。

[64] Barth,罗II,页27,参魏育青中译本,前引书,页25。巴特也可将之称为对文本的一种忠诚关系,因为他在此并没有严格区分文本和文本的作者。

[65] Barth,罗II,页27,参魏育青中译本(前引书,页26)略有偏颇的译文:“所有‘其他灵’都以某种方式臣服于pneuma Christou(基督之灵)”。

[66] 同上。

[67] Barth,罗II,页28,参魏育青的精彩译文,前引书,页26。

[68] Barth,罗II,页29,另参林后3:6。

Barth, Die kirchliche Dogmatik

清华图书馆藏

瞿旭彤/摄

瞿旭彤,现任教于清华大学人文学院哲学系,长聘副教授,博士生导师。主要研究兴趣为:形而上学;宗教哲学;古希腊哲学(亚里士多德);德国哲学(海德格尔、尼采);德国现当代基督教思想(巴特、朋霍费尔);中国基督教思想史。

往期内容

关注我们