本书已在Amazon上架,有电子版和纸质版。

断断续续,终于读完林光清先生这部回忆录。这是一位“五零后人”的具身记忆。阅读中,觉得身体内部的某种东西被触动了。我认得这种文字,很清楚这种亲切熟悉的气味来自何处。这是一个人自我反思的收获,是已经拥有了内在精神秩序的人才能写出来的。

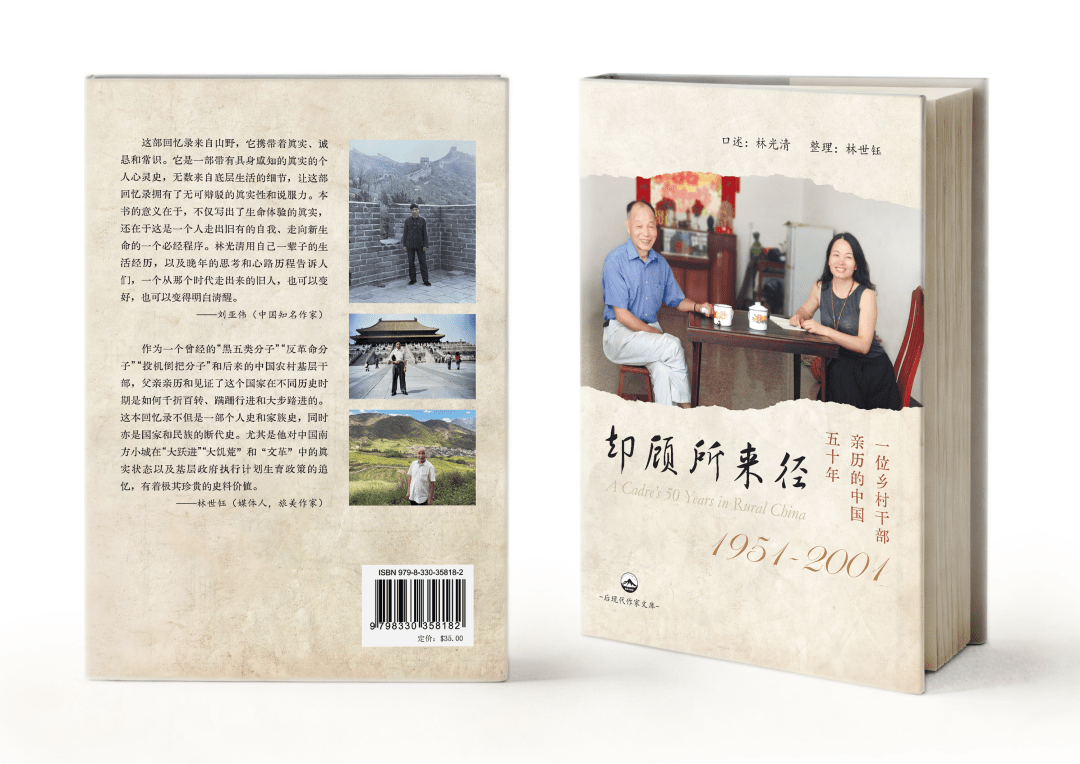

刘亚伟(右)和林光清(左)在双溪古镇“南渡书房”畅谈。(林世钰 摄)

作者出身在闽东屏南县位于山林深处的贫寒农家,四岁时被抱养到另一个海拔稍低一点的村子,但也没能让人们忘掉他是“地主的儿子”,没能改变“穷与饿”的童年记忆。“每天炒菜时,母亲用一块油渣在锅里擦一圈,然后开始炒菜。菜炒完后,就把油渣收起来,留着下次用。我有时趁母亲不在,把油渣偷偷放嘴里舔几下,然后又放回去。一次我放学回家,肚子饿得不行,趁母亲不在,偷偷把已经发黑的油渣吃了。母亲回来后一看油渣没了,大怒,揪我的耳朵,说,以后大人不让你吃,你就不能吃!”

我曾探访过离屏南不远的浙南松阳,南宋诗人沈晦的《初至松阳》里写到:“西归道路塞,南去交流疏。唯此桃花源,四塞无他虞”。诗句中的“四塞”指的是四面被山环绕,形成天然的屏障,而“无他虞”则表示没有其他外来的忧患或威胁,描绘出浙南闽东北一带仿佛是一个与世隔绝的世外桃源,有着因闭塞而形成的安宁氛围。

作家杨显惠曾经到访屏南,站在一面山坡上,看着漫山遍野的郁郁葱葱,这位写出了《夹边沟纪事》的作家大概想到了大西北的荒山秃岭,冲口一句:“这个地方饿不死人。”但他也许忘记了,这里已经不是那种“四塞无他虞”的自然山林了,1949年之后,“支部建在村上”,农业合作化运动,土地集体所有,农民被组织化,户籍制度,粮食统购统销政策,等等,这几层新的制度政策性枷锁,让这个盛产各种山货的地方,在那场从北到南无差别地笼罩了960万平方公里的大饥荒里,照样会死人。

书中记录了一件很悲惨的事情:“高家一位中年人,可能饿得不行了,半夜偷偷钻进粬埕里偷粬饭。刚好下粬的人过来锁门,他就被锁在粬埕里,活活被熏死。据说十个手指头都抓烂了,全身乌黑。估计当时想努力爬出来,但是里面太烫了,根本爬不出来。”

看似平静的村庄,曾经发生了很多惊心动魄历史事件。(林世钰 摄)

上个世纪六七十年代,往时的“四塞无他虞”不仅没有挡住大饥荒的降临,而且接踵而来的“文革”也照样深刻影响和改变了这里人们的生活,基于血缘关系的传统伦理被党性伦理强势取代;教育被“文革”打断,在该读书的年纪却无书可读,也无差别地成为林光清们的遭际。

15岁的少年林光清为帮脚烂的养父养家,开始动心思挣钱,从古田挑碗去各地贩卖,收辣椒卖到浙江,还倒卖过香菇、笋干、海带、米票等。这在当时属于投机倒把,最后终于被村干部发现,从此成为“无产阶级专政对象”。

18岁,他正式成为一个全劳力。几年陆续“投机倒把”的经历让他在村民眼里成了一个有见识的人,这让他在见多不怪、麻木不仁的日子里能看到种种怪现象,“挖地瓜变成埋地瓜。农民挖集体的地瓜时,故意留几个在地里,然后偷做记号,夜里再偷偷捡回家;往便桶里加水,给自家加分;做田埂时,为了抓一条小鳝鱼,不惜把田埂刨了再做;筛谷子时卷裤腿,一直卷到膝盖上,最多可以卷进七八两谷子。“玄机”被识破后,农民离开晒谷场时要自觉放下裤脚,跺一跺,以示清白。称谷子也是一件容易引起纠纷的事情。大家都盯着掌秤人,唯恐他把自己的谷子称少了。有人说保管员称别人谷子时,故意把秤砣向上提高,让秤翘起,快速放手收秤,一秤可差半斤,称自家时则多出半斤。队长只好让秤停几秒,等它稳定了再放下。但两个抬谷子的人又说,坐着说话不腰疼,我们两个人替你们扛这么多谷子到底给我多少工钱?集体化道路有太多难解的结了,有人烦,有人怨,有人愁,有人喜,有人怒。看着报纸上和宣传栏里农民高举锄头、一副拼命的样子,插遍红旗热火朝天的场面,挺着胸膛,雄赳赳气昂昂地迈着有力的步伐,真使人哭笑不得——你们是在宣传仙界的情景吧?现实生活中哪能找到这样的地方!”

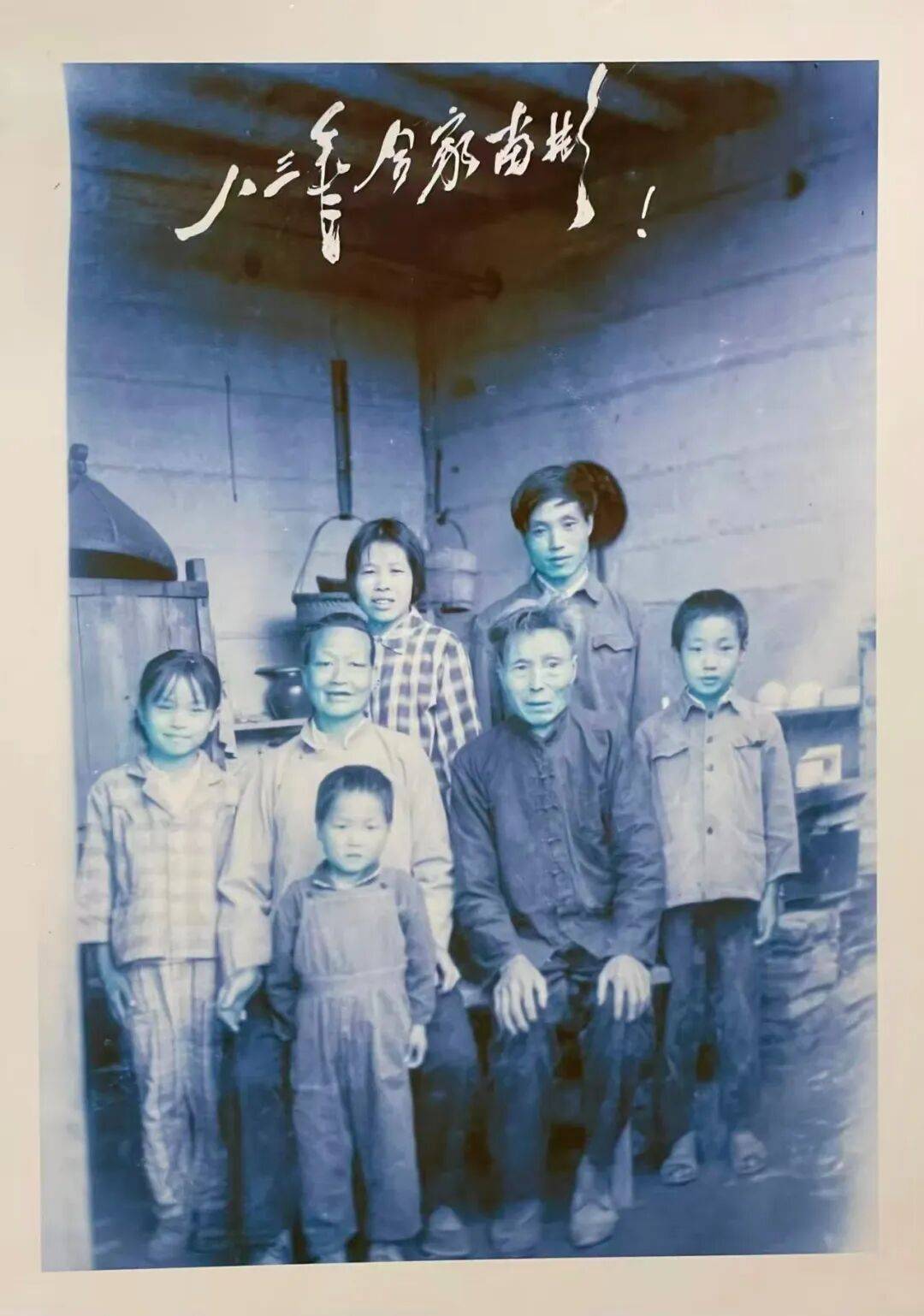

1983年,林光清和他家人的第一张全家福。

“这孩子将来能干一些事情”,也许因为早年算命先生的一句话,让林光清对自己有所期待,一直努力改写命运的安排。他很快就成为了一个种田好手,样样农活拿得起。加上出外闯荡“投机倒把”的独特经历,使他先是被选为大队长,后来又被乡领导发现,脱离农民身份成为一个正式在编的干部,再进步为一位乡镇领导,后来是县物委主任。对于这位没有什么权力背景的中学生来说,不啻为一个奇迹。在乡人大主席团主席的位置上,他尝试着搞起了林业市场化改革,大获成功。任县物委主任期间,因为当众顶撞县里一位主要领导,最终导致知天命之年受了牢狱之灾,从一位国家干部被打回了一个普通山民原型。

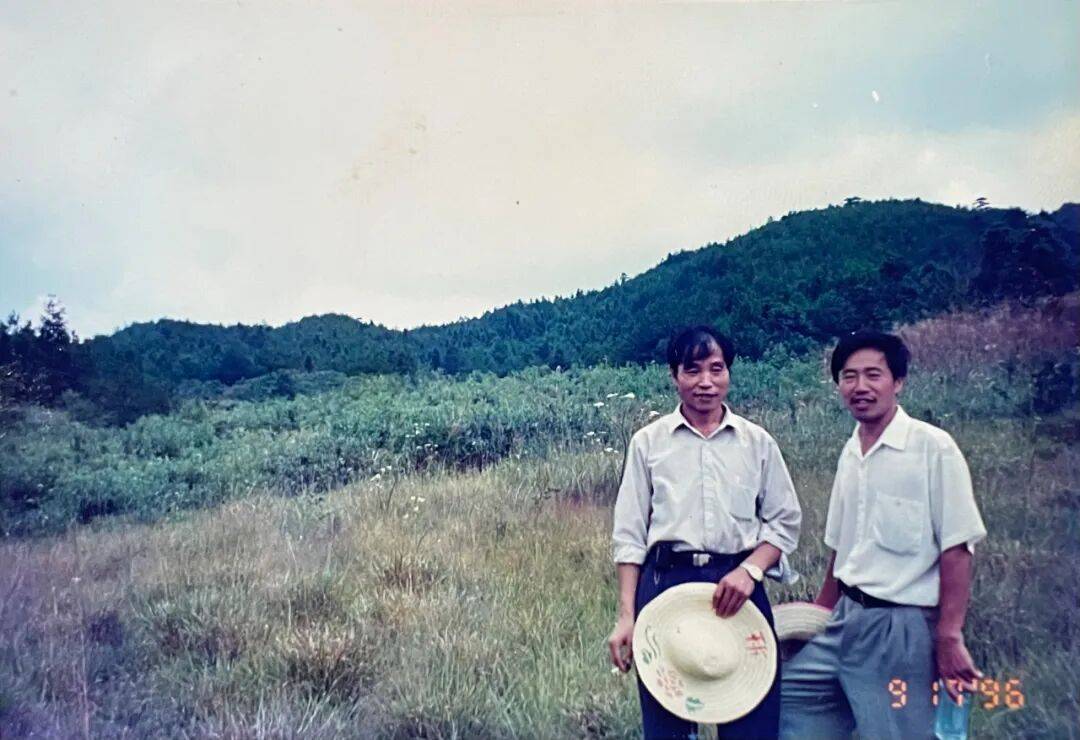

1996年,林光清(左)在福建省屏南县甘棠乡新田村考察,准备引进高山蔬菜。

“五零后”这代人,现在已经或正在迈进古稀之年,早年身体表皮上的伤痕已无处寻迹,而一旦敞开心扉却发现仍是鲜血淋漓。这部回忆录不仅仅是是林光清对自己一生生存境况的记录,还是一种观察。

谈起“五零后”这代人,一个惯常的说法是:坏人变老了。不得不承认:“五零后”这个群体,绝大部分人拥有一种共同的精神气质:对自己及他人遭遇的麻木冷漠,遇事一副立场坚定旗帜鲜明、不争个输赢决不罢休的红卫兵姿态,以及时刻准备着迎接新的斗争的思维方式。

我理解持这种看法的人们。但还是请允许我借此机会为“五零后”这个人群做一点申辩:不要从道德的角度去谴责他们,因为脑残、愚昧并非出自他们的本愿。

他们不像自己的父母,毕竟还在另一种社会环境里生活过,多多少少知道一个正常社会是什么样子。当一个社会被完全封闭,生活在这种信息和认知茧房里的人,被户籍制度和党性伦理的集体化组织结构完全沙漠化的个体,会落到怎样的境地?当安全感得不到社会保障时,出于生存本能,他们会在恐惧中不由自主地崇权慕强。正是这种无能为力不能自主的生存状态,使得这群人在后来人眼里,整体上显得多么愚昧、自欺和幼稚。所以我始终认为,所谓“脑残”,不是一种道德状态,应该视作一种生存状态。

晚年的林光清回想自己一生的经历,他疑惑“我们干活这么努力,为什么全家还填不饱肚子?这个社会哪里出了问题?当然,我现在知道了这个问题的答案:把人管死了,整个社会就活不了。”

他思考背后的社会原因:对于中国过去十几年的变化,我作为一个50年代出生,并经历过“大跃进”和“文革”的老人,真的越来越看不懂了……我不理解,“文革”给中国造成了那么大的伤害,为什么还有人想走回头路?

回忆起大饥荒,他反思,“回头看,大饥荒完全是人为的。全国搞“大跃进”,浮夸风严重。地方往高里报粮食产量,结果粮食大部分被上面征购了,留给地方的太少,所以才饿死这么多人。”“1960年,大跃进结束,大食堂解散,大家各自回家,可以种点红薯、豆子等农作物,这种情况被称为小自由。大家白天给集体干活,积极性不高,收工后就精神一振,去种自家的豆子、红薯等。你看,人为集体做事情和为自己做事状态是多么不同,我长大后一直在思考:制度如何才能顺应人性的特点?”

2025年夏天,林光清夫妇和女儿、外孙女在故乡河边。

一个人,连带他个人的权利和自由,从来都不是单独存在的,它的传承和演化基因都存续于一种复杂的社会关系中,依附于一种面向未来开放的秩序运转状态之中。这就是现代保守主义最核心的理念:如果你想保有自己的自由,就必须审慎对待长时期积淀下来的结构和秩序,政治层面的问题就在政治层面解决,切勿深入社会与文化层面,应努力保守其演化秩序的延续性和开放性,保障人类文明这个面向未来的无限游戏不致中断。

孔子曾说过一句话,“礼失而求诸野”。这部回忆录正来自山野,它携带着真实、诚恳和常识。首先,这是一部带有具身感知的真实的个人心灵史,无数来自底层生活的细节,让这部回忆录拥有了无可辩驳的真实性和说服力。能看到生活的真实,看到浮光泡影下面的本质,是一种能力,使人能够超出自身局限,成为自身在另一个维度的观察者,正如先哲王国维先生在一首诗中写到的:偶开天眼觑红尘,可怜身是眼中人。

记得梭罗在《瓦尔登湖》里写过这样一段话:“我对于每一个作家,都不仅仅要求写他听来的别人的生活,还要求他迟早能简单而诚恳地写出自己的生活,写得好像是他从远方寄给亲人似的。因为我觉得一个人若生活得诚恳,他一定是生活在一个遥远的地方了。”

我虽忝为作家,自忖至今仍未做到“简单而诚恳地写出自己的生活”,而不是作家的林光清先生已经在他的这部回忆录中做到了:简单而诚恳的语调,直抒胸臆的文字,携带着与自己血液骨骼密切相连的全部细节所构成的生命感受,平静淡然却又充溢着让人信服的力量,不由分说地把人拽回到那些生活现场。

这些年有了一些写农村和农民生存状态的书和文章,读来仍属浮光掠影,总觉得缺乏直抵生命的那种真实的力量。谈及“大跃进”,谈及人民公社,谈及大饥荒年代,谈及“文革”,人们的文字大多停留在外在的记忆与感受方面,很少对自己内在精神秩序进行揭示。

农村、农业、农民,这就是所谓“三农”问题,时而被人提及,但那种无奈无力、真实到让人绝望的农村尚未被世人看见。人们回忆往事,常以“一言难尽”而了之。

也许更深层的原因在于,许多人从小生活在一个不正常的社会,从未见过正常是什么,就像被魔鬼施了魔法,不正常在他眼里成了正常的事情。一切都颠倒了。失去了正常的人性,以及正常人的感知能力。人性扭曲大概指的就是这个:过于荒唐、冷酷和让人几近绝望的环境,造成了人性的反常或反常的人性。在一个常识被彻底颠倒了的世界里,人们也不得不歪曲或钝化自己的感受,只为了适应它。“对于他人痛苦的冷漠,源自对于自己屈辱以及权利被侵害的冷漠。对于他人遭际的无能为力,源自对于自身遭际的一筹莫展。”

是的,曾经,由于经历太多,见的太多,陷入伤害和恐惧的包围之中,自己的心早已千疮百孔,再也遮不住风,感觉负荷太重,以致疲惫不堪,麻木不仁,听而不闻,视而不见。

本书的意义在于,不仅写出了这种生命体验的真实,还在于这是一个人走出旧有的自我、走向新生命的一个必经程序。林光清用自己一辈子的生活经历,以及晚年的思考和心路历程告诉人们,一个从那个时代走出来的旧人,也可以变好,也可以变得明白清醒。

这让我想起了北京电影学院崔卫平教授的一句话:思想的意义在于扫除自身的黑暗。林光清先生一位侄辈企业家曾告诉我,在这部回忆录的写作过程中,林光清曾对他感叹,说自己有点不敢写下去了,因为写着写着,觉得自己是个罪人。

十多年前,为凤凰卫视做一部红卫兵系列专题片的制片小组采访我,编导问我,回首当年有什么感想?我说,虽然当时我才十三岁,刚刚小学毕业考上初中,但我当时就是黑暗的一部分。编导惊问,为何如此评价自己?我说,你身在黑暗之中,却感觉不到黑暗,没有能力看到黑暗,不就等于认同了黑暗吗?

直到现在我仍这样认为:当你身处一个黑暗时代,你发声,质疑,就把自己从黑暗中剥离了出来。如果沉默,甚或根本就失去了独立思考和发声的能力,你就是黑暗的一部分。一个人无力改变这个世界,但是你发声你质疑,起码可以帮助自己从黑暗中剥离开来。这也是这部回忆录的另一个意义。在文字已经成为掩饰自己、掩饰苦难、掩饰真相帮凶的时候,林光清选择了直笔坦陈,倾心捧出,这种坦诚捧出的不仅仅是贫穷饥饿,更珍贵的是内在的痛苦与清醒。这是一种寻常看不见的生活,一个寻常看不见的乡村社会。

2018年偶然来到了闽东的屏南县,被这里的青山绿水、古屋廊桥和干干净净的空气所诱惑,便在这里找了一个阳光小院住了下来。其间也就有了与林光清先生结识的际遇,同属“五零后”,让我和他成为无所不谈的朋友。前面之所以说“断断续续”,是因为阅读过程中常常被一些汹涌而来的东西打断,记忆、慨叹和思考,还有强烈的共鸣和共情让人无法自己。虽然这只是林光清先生的个人回忆,虽然我和他的出生地一南一北相距近三千多华里,但我认为这部回忆录写出了“五零后”这代人共同拥有的许多东西。

不妨鼓足勇气,打开自己,说说吧。再不说,就真的老了。

是为序。

闽东双溪古镇“南渡书房”

2025年初冬

【作者简介】刘亚伟,笔名亚子,号南渡山人。自由作家、独立学者,艺术家,资深记者。20世纪50年代初生于山东曲阜,曾下乡插队,应征入伍从军,当过镇党委副书记,报社副总编辑。著有长、中、短篇小说多部,以及评论、随笔、诗歌、游记等。代表作有《孔府大劫难》《报社》《今夜与谁同眠》《我是一个兵》《拾卖女》《五十年谋杀》《远去的历史场景》《孩子可以说不》等。所著《少儿科普三字经》被教育部列入全国小学生阅读指导目录。现在福建屏南双溪古镇设有工作室——“南渡书房”。