作者按:

系列文章第三篇。关于威克里夫的其他事迹,可参阅另一篇文章:《海葬晨星:威克里夫》

本文约一万字。

经文

路 6:20耶稣举目看着门徒,说:“你们贫穷的人有福了!因为 神的国是你们的。

路 6:21你们饥饿的人有福了!因为你们将要饱足。你们哀哭的人有福了!因为你们将要喜笑。

路 6:22人为人子恨恶你们,拒绝你们,辱骂你们,弃掉你们的名,以为是恶,你们就有福了!

路 6:23当那日,你们要[欢喜]跳跃,因为你们在天上的赏赐是大的;他们的祖宗待先知也是这样。

为何叫“北丐”?

这是“新教五圣”系列的第三篇。其实以前我讲过威克里夫,但侧重点在于通常给他的定位:“宗教改革的晨星”。所以那篇文章(点击查看)已经说过的事情,这次就不再赘述,而是在补充一些信息之余,看看威克里夫的其他方面对我们有何借鉴意义——比如“罗拉德派”相关问题。

所谓“罗拉德派(Lollards)”,在后来的历史上,就是指“跟从威克里夫教导的、没文化的异端”(这当然是仇敌的污蔑之词),是爵士和主教们眼中的亻氐立耑人口。“罗拉德”这个词据说来自荷兰语的“lollen”,意思就是“懒汉,流浪者,闲人,骗子,乞丐”。

这就是称呼威克里夫为“北丐”的直接原因,因为他正是罗拉德派事实上的创始人。

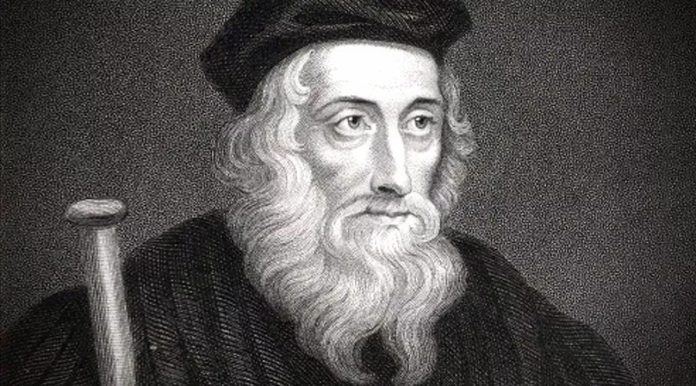

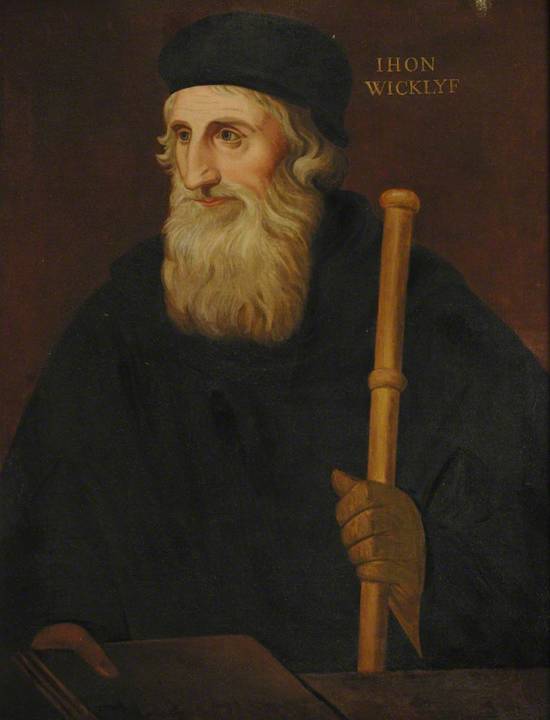

图中威克里夫手里拿的应该不是打狗棒

“改革宗是城市中产阶级的信仰”?

前两讲在说到马丁路德和诺克斯时,我都提过,在历史上,以宗教改革的主流视角来看,教会主要有两大敌对势力。第一当然是天主教,这是新教的主要敌人。而另一支宗教改革的极左极端派,即所谓“重洗派”,同样对改教事业造成了严重伤害,也是被路德加尔文诺克斯等人高度警惕的。而这一派别的主要成员就是底层民众。他们人少时孤僻自守,人多时揭竿而起。

可是这方面的教导如果给大家造成了一个印象,就是新教信仰或者说改革宗信仰,就是一个既敌视君主贵族,又敌视工人农民的“中产阶级信仰”,那么这就是天大的误会了——除非你认为“底层民众”和“暴徒匪类”就是同一个群体。

某种意义上新教和改革宗的确是站在“中间”的,但这个“中间”的意思是:左推暴民,右挡暴君。这种“左推右挡”如果就是“中产阶级”的姿势水平,那么倒也无需争辩。然而事实上新教或改革宗信仰从五百年历史来看,在高层、中层和底层始终都有大量拥护者和虔诚信徒,绝不仅仅是所谓“城市中产阶级”的信仰(即便常常被人贴上这个标签)。

不过,退一步说,如果真成了标签暗示的样子,那这个信仰就一定是出了问题。我再说:如果真信仰无法得着“亻氐立耑人口(无论这个词是什么意思)”,那么这个信仰就是出了问题。

很多年前在新加坡时,我参与服侍过中国建筑工人。在新加坡,他们算是倒数第二亻氐立耑的人口,倒数第一是印度船工。不过我当时委身的教会就一直坚持服侍这两个群体:周日晚间崇拜,大陆工人在三楼,印度工人在一楼。我旁听过印度人的聚会,讲道和唱诗都听不懂,除了间或出现的“哈利路亚”。可是他们的唱诗优美之极。这些黑瘦的印度男人唱起歌来犹如天籁,我们真的是完全比不了。那时我就明白他们有宝莱坞简直是必然的,能歌善舞是他们的种族天赋之一。

上次讲到诺克斯,讲到他所建立的长老会和苏格兰边民。可是必须指出,这批苏格兰长老会信徒,后来在美国绝大多数转化成了“Bible Belt”南方各州的浸信会信徒。那么这或许能证明,别人给长老会贴上“中产宗派”标签,并非完全是空穴来风。几百年来,长老会得到了新的群众,也失去了旧的群众。

所以这次我在回顾“宗教改革的晨星”威克里夫那先于马丁路德整整一百年的改教事业时,将多花一些篇幅来关注“罗拉德派”。

威克里夫改教事业的保护人

约翰•威克里夫1342年出生于英国约克郡(Yorkshire)西莱丁(West Riding)的一个村子,而那个村子就叫“威克里夫村”。据说他的家族是庄园领主,在地方上颇有权势。这个或许看村名就可以知道。而这一地区的大领主就是著名的“冈特的约翰”(John of Gaunt)。

此人是国王爱德华三世的第三子,后又因联姻成为兰开斯特公爵。多年以后开创了兰开斯特王朝的亨利四世就是他儿子。所以他的地位或许类似于司马懿之于晋朝。而再后来的都铎王朝开创者亨利七世说起来也是他的玄孙。

冈特的约翰在世时就位高权重,曾经出任过摄政王。而种种迹象显示,冈特的约翰与威克里夫家族关系密切。后来他出任威克里夫的保护人,即是一项明证。

John of Gaunt, 1st Duke of Lancaster, (6 March 1340 – 3 February 1399)

不过需要指出,在威克里夫改教生涯的早期和中期,冈特的约翰的确给予过大力支持,他俩的关系非常像萨克森选侯弗雷德里希和马丁路德的关系。但在威克里夫的晚年,两人可以说是决裂了。原因一方面是威克里夫对天主教会的攻击直指问题的核心:变质说。这等于要废掉整个弥撒体系(这也是后来路德、诺克斯等人与天主教战斗时在表面上看来的核心问题)。另一个是对起义农民的态度问题。

冈特的约翰出于多方面考虑,虽然自己认同威克里夫的神学,但又不想过分触怒天主教危及自身前途,就跟威克里夫讲政治,讲敌进我退敌疲我扰之类。但威克里夫的观点是,政治是你的事,神学是我的事。我们各自都只向上帝负责。约翰很不以为然,甚至生气,开始意识到威克里夫已经成了他的政治包袱。但他仍然很有贵族风度,没有进一步干涉威克里夫,而是选择和他友好分手。两人彼此感谢,彼此祝福,相约在天父的国中再见,从此各自去面对即将到来的复杂局面,承担彼此都不太清楚的重大代价。

威克里夫改教思想的来源

威克里夫之前70年的林肯主教罗伯特·格鲁斯特给了他很大影响。主教初期也受到道明会和方济会那些行乞修道士的迷惑,因为从外表看,这些人称得上圣洁敬虔。但后来他深入观察,就发现这些托钵行乞的修道士个个假冒为善,大都是十足的伪君子,都属于表面上不吃肉背地里大嚼红烧海参之辈。于是格鲁斯特就直接说这些修道士是骗子。他细读圣经后,发现多数教皇的行为与使徒们大相径庭,就进一步直称说,这些教皇是敌基督。不过在天主教还来不及处他极刑的时候,一二五三年,他就及时去世了。

另一位影响威克里夫很深的人是当年的牛津大学教授多马•布拉窝丁(Thomas Bradwardine)。多马•布拉窝丁既敬虔爱主,又学问高深。他强调,我们蒙恩得救,绝对不是靠着行为,而是出乎神白白的恩典。他劝喻学生们不要侧重于外表的宗教仪式,要以灵和诚实来敬拜神。

所以威克里夫一方面从多马•布拉窝丁领受了纯正的信仰,又在大学学习期间勤读了格鲁斯特的著作。受他们影响,身为学者的威克里夫也非常重视证据,他深入到英国各个阶层,包括政界、财经界、文化界、宗教界,去调查天主教是否有腐败和非法活动。调查的结论就是,天主教已经堕落为一个败坏团体。

威克里夫改教事业的起因

所以可以说,“反腐”是威克里夫萌生改教思想的重要原因之一。

有一次他路遇一个士兵被骑马的军官捆绑牵拉,踉跄前行。但此人一边走一边喊:我相信上帝已经赦免了我的罪!威克里夫就问他犯了什么罪,以及为何有这种确信。显然第二个问题是他更感兴趣的。

士兵就说,他们说我偷东西。可是现在什么都在涨价,我很难养活家人和自己。

威克里夫继续问:那你为什么确信自己的罪得到赦免了呢?他满以为自己遇到了一个民间神学家,能说出他自己已经确信的“因信称义”真理。

然而士兵却得意地回答:因为我买了赎罪券啊!

后来威克里夫又遇到一对贫穷的夫妻,因为没钱买赎罪券,被托钵僧咒诅说他们将死的孩子会下地狱。愤怒至极的威克里夫忍住怒火,用大卫的孩子和伯利恒众婴儿的事情安慰他们。

所以天主教对英格兰人,特别是对这种底层英格兰人的愚弄和伤害,是激怒威克里夫的最主要原因之一,也促使他后来完全倒向底层民众。虽然他自己无论从家世,从学问,从地位,从社会关系等任何意义上来说,可能都不属于底层。

于是在1360年,威克里夫就发表了一篇文章,即《反对那些托钵乞食的修道士》(Objections to the Friars),他认为这些人的贪婪表现完全影响了福音的广传。那些行乞的修道士其实更像江湖术士,而不是虔诚的传道人。他们讲道的内容,大半是圣人的传奇故事,以及一些过度渲染的悲情小说,或虚构的无稽之谈,或鄙俗的笑话,或蓄意威吓人的解梦等。当听众们受到他们蛊惑后,修道士就托钵求乞,并当场出卖赎罪券。这些修道士所注重的,是盆满钵满,而不是带领人的灵魂脱离地狱。

不过必须指出,威克里夫虽然强烈反对“托钵修士”,但他绝不反对“托钵精神”,或者说,他正是因为把真正的清贫看为宝贵,才如此强烈地痛恨假冒的清贫。

威克里夫改教思想的背景

黑死病:天谴

刚才那个士兵所说的生活艰难的其中一个原因,也是威克里夫思想产生的重要背景,在我另一篇谈威克里夫的文章里也提到过,那就是“黑死病”。

这场灾难爆发于一三四八年,当年威克里夫二十四岁。这场灾难,蹂躏了整个英国和欧洲,有至少三分之一的人口灭绝。在威克里夫的故乡约克郡更是有三分之二的人倒毙。这场灾难催促他更加认真地阅读圣经,而在读了圣经之后,他深信,这是来自神的严厉审判。他认为天主教的腐败和邪恶招来了天谴,连累了人类。

1346至1351年黑死病的蔓延

英、法、教廷的复杂关系

另一个背景是英法关系。

天主教在英国之所以有这么庞大的势力,肇因在于著名的失地王约翰。十三世纪初,失地王约翰(John Lackland)因违抗教皇命令被处以绝罚,并随即面临失去王位的危险。于是一二一三年五月十五日,约翰被迫向教皇屈服,承认从此英王是天主教皇的臣属,并答允每年从岁入之内取一千马克进贡给教廷。

不过到了威克里夫年间,国际形势有变。英国在新一轮的英法战争中击败了法国,而此时教皇乌尔班五世是法王的附庸和傀儡(时值“教会被掳阿维尼翁”的七十年间,前文有述)。一方面英王爱德华三世认为自己如今完全可以依靠自己的宝剑而不是教廷的保护。另一方面,最让他愤怒的,是情报部门有充分的证据显示,英国以前给教廷上的贡,有相当一部分被挪用为法国的军费,用于对英作战。

而就在此时,教皇乌尔班五世的催债信又来了。

于是一三六六年,英王爱德华三世召集国会开会,把教皇逼债的信向议员公开。理所当然,英国爱国主义意识高涨,纷纷谴责教皇干预政治。议员们认为,教皇只是一个宗教领袖,从事的应是牧养信徒的工作;教皇的首要职责,是传扬神的福音,而不是以暴君的姿态驾驭各国的君主。有的议员发言说,教皇,谦称自己是神的仆人们的仆人,有否在精神生活方面辅导我们?有否在我们经济环境艰苦中怜恤我们?或者教皇只懂贪得无厌,一味榨取我们的资金?或者教皇丧尽天良,竟拿我们的钱去资助我们的宿敌?

在国会开会期间,威克里夫出席了会议,并对议员们产生了相当的影响力,因为许多议员在发言时所引证的都是威克里夫的论点。到了一三六七年,英国的天主教支部决定对他们认为的罪魁祸首威克里夫进行惩处,给予断崖式降职处分,褫夺了他在新坎特布理教堂(New Canterbury Hall)教堂委员(warden)的职位。不过威克里夫虽然失去了在教堂服事的职位,却赢得了英国国民的爱戴,因为英国人知道他是为了争取英国的合法利益和尊严,才丧失了个人的地位和尊严。

威克里夫改教事业的转向:远离贵族,走向民众

一三八一年,英国出现了一次农民革命(史称“瓦特·泰勒农民起义”)。老百姓经过黑死病浩劫后,本就民不聊生,结果政府又来征收重税。一名税吏到了一农户家征人头税(poll tax),女主人说自己十四岁的女儿还不到年龄,结果税吏恼羞成怒,侮辱了女孩,被赶回来的女孩父亲当场杀死。起义随之爆发。一三八一年六月,农民涌到京城伦敦,杀了一些商人,并把冈特的约翰的官邸夷为平地,在夺取伦敦塔(Tower of London)后,又杀了坎特布雷大主教(Archibishop of Canterbury)西门•索德拍立(Simon Sudbury)。

瓦特·泰勒起义

针对此事件,天主教一方面力挺政府,毫不同情农民,另一方面指控是威克里夫煽动了这场骚乱,指控他是起义的背后策划者。但新任大主教却提供不出任何实质证据,所谓证据不过是威克里夫一贯同情贫苦农民。

最终这一事件也导致了前文所说的,他与冈特的约翰的分开。从此他彻底远离了贵族和政治,专心于牧养大众。

传记作家大卫•方顿(David Fountain)对此事件如此评述:

威克里夫在英国政治圈子里的关系逐步淡化,他知道未重生的人是不可以与之推心置腹的;可喜的是,他的属灵影响力扩展得很快,甚至深入到英国的穷乡僻壤。在他的影响力达到巅峰之际,他仍然相信那位无所不能、无所不在、无所不知的神。他知道大众善变,很容易动摇,随时会改变立场,是靠不住的。就以这次被牛津大学校长传讯为例,虽然冈特的约翰要他向天主教会屈服,要他缄默无言,但他坚持自己的信念,未受到权贵的意见的左右。他毫不畏惧地勇往直前。虽然曾几何时,他得到国中最有权势的人的鼎力支持,但他一直倚靠的,是那位创造天地万物的主。即使到了末了,他政界中的朋友一一疏远他,他仍然屹立不动,没有动摇;圣灵的大能扶持着他,使他能够克服种种的困难。许多政教运动者,受到打击时,往往会犹豫不决,会摇摆不定,会灰心消极;但是威克里夫绝不是这样。结果在他余下的短短五年中,他在属灵方面所得着的果效,是他前所未有的;他的成就突破了时空的局限,在历史上留下了永不磨灭的印记。

“罗拉德派”的诞生

在他生命的最后十年,远离了政治喧嚣之后,威克里夫就致力于恢复当年使徒们传道的方式。他有几个极为重要的举措。

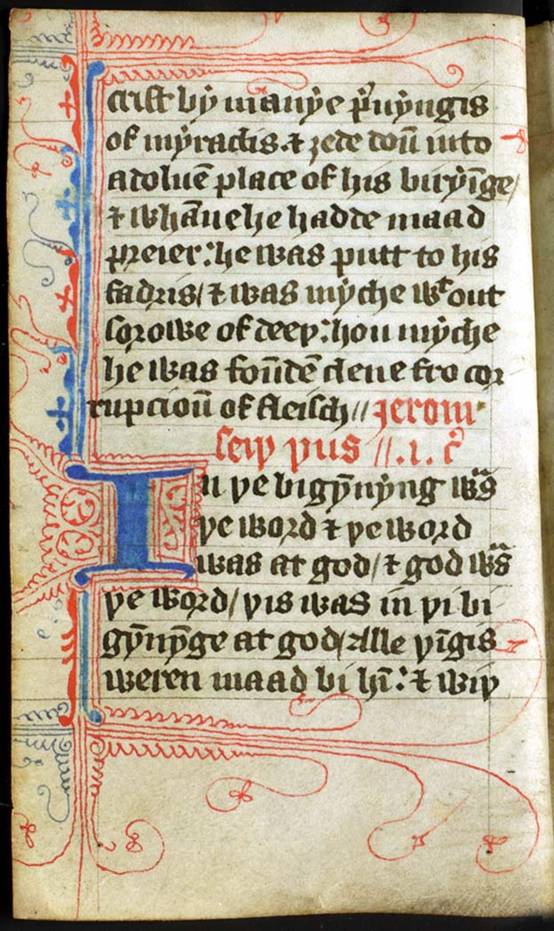

第一是把圣经翻译为英文。

前边提到了失地王约翰,这是英国历史上最怂最恶的王,没有之一。但是奇妙的是,昏君的不幸就是人民的大幸。因为他在军事上的失败,认怂的他被迫和国内贵族们签下《大宪章》,确立了英国超稳定混合宪制的基本架构,奠定了大英八百年基业。

失地王约翰

另一个好处是,诺曼王室因为在尽失欧洲大陆据点,所以从此只能安居海岛,不再高高在上地只讲法语,而是或主动或被动地选择了“英化”,和本土的英格兰人民一起讲粗鄙的英语。从此诺曼贵族和本土人民才开始真正融合为一个民族。而在这个融合过程中,威克里夫的英文圣经就起到了马丁路德的德语圣经对德意志民族所起的那种作用。当然威克里夫的英文圣经是从拉丁文而非原文译出,这项工作是由后来的丁道尔完成的。

威克里夫圣经抄本

第二个重要举措是培训乡村传道人,送福音下乡。

威克里夫在翻译圣经的文字工作之外,另外一项重大事工,就是打发一些贫穷的传道人到英国的村落去传讲神的话语。威克里夫以他的教区路特茅斯为培训中心,把他的门徒予以严谨的训练,然后差派他们到英国各地去。

当威克里夫在牛津大学担任教职的时候,他已经差派与他观点相同的学生,以不受薪的传道人身份,到各地传播福音。这些人原来都是天主教的神职人员,或者是在牛津大学进修的神甫。他们其实和威克里夫一样具有天主教神甫的职称和身份,却因着追随圣经的教训,才不赞同天主教一些违背圣经的作法。威克里夫认为,在新约,每一个人都是祭司,连平信徒也是祭司。所以在事奉神的事上,他认为不应有阶级存在。

这些威克里夫的门徒,开始时被称为穷祭司(Poor Priests),亦有被称为穷传道人的,其后被蔑称为“罗拉德派”(The Lollards),前边已经说过,就是“乞丐、流浪汉”之类的意思。罗拉德派的传道人极易辨认出来。他们赤裸着脚,手执杖竿,身上披着褐色的粗布长衫,衫上缝着大口袋,以便随身携带威克里夫译成的英文圣经。说起来还真有点儿像我们印象中的“丐帮”。

威克里夫差遣传道人出去

天主教把罗拉德派说成是颠覆份子,甚至说罗拉德派是一三八一年那场农民革命运动的煽动者。尽管天主教采取种种手法抹黑罗拉德派,但其中比较公允的人士,也不得不赞扬罗拉德派,他们说:

这些罗拉德派,正如他们的领袖威克里夫,非常有口才。他们讲道时大有能力,少有人像他们那样有说服力。一些最近追随他们,被他们说服而转变的人,在言行上与他们完全一致,如同出自同一模型。这些人严于律己,轻视世上的财宝,从不涉足于男女私情,也不吐露一句粗言秽语。他们不住地虔心祷告,以传讲福音为他们的天职。

罗拉德派在任何地方都讲道。一旦教堂的门不向他们打开,他们就在空地上,或乡村的草地上,或一般人认为是肮脏的地方,放胆地传扬福音。威克里夫对此有所解释。他说,主耶稣在地上时,无论何处,只要时间允许,只要人有需要,只要方便,祂就传讲神的话。

托钵行乞的修道士最仇视也最畏惧罗拉德派。曾有一个修道士承认说,当他在行路时,几乎每两个迎面而来的行人中,其中一人就是罗拉德派。从此可见,在罗拉德派极盛的时期,他们在英国的影响力是何等浩大!

然而到了后来,随着天主教对罗拉德派的残酷迫害不断加剧,许多英国的上层人士为了明哲保身,不敢暴露自己罗拉德派信徒的身份,甚至不敢公开自己的观点,以致罗拉德派人数一度大为减少,剩下来仍忠贞于威克里夫纯正信仰的人,大多出自草根阶层。他们秘密聚会,手持威克里夫版本的圣经,热心地传播神的福音。他们遵循圣经的教训,在言行上以神的话语为根据。他们一年一年地坚持下去,两百年后,直至十六世纪初叶,在英国仍能找到罗拉德派的踪迹。在许多方面,他们的表现和品德,类似后来兴起的清教徒(Puritans)。

在约翰•福克斯(John Foxe)的《殉道史》中也有威克里夫和罗拉德派殉道士的专门篇章。随着这本书的世界闻名,威克里夫和罗拉德派的事迹才被世人知道。

《殉道史》中有关“罗拉德派”记载的插图

一五二三年,当马丁路德的追随者把改革运动介绍到英国时,天主教的伦敦主教说:

这些来自德国的反对天主教的改革论调,在英国并不新鲜,他们不过是已经猖獗的罗拉德派变本加厉的卷土重来而已。

可以说,来自敌人的这番话,是对罗拉德派的最高礼赞,充分证明了他们在宗教改革运动中的先锋与晨星地位,就像他们的领袖威克里夫一样。

罗拉德派的分流

多有人将英国的新教化归因于亨利八世的离婚诉求。这一点当然无法回避,但若据此就将英国的宗教改革事业庸俗化、戏剧化,则是对历史更大的不尊重,是对威克里夫和罗拉德派的不尊重。因为他们的所作所为才是宗教改革精神最早在英国人民心中扎根的重要原因,是后来英国宗教改革的导火索与催化剂。

不过在亨利八世改教之后,罗拉德派就在历史上渐渐消失了,或者说,他们逐渐融入了不同的新教派别,包括但不限于清教徒,重洗派,贵格会等。应该说多数融入的是主流宗派,但也确有一部分进入了极端甚至异端派别。

那么这里就有一个问题值得思考:新教异端为何层出不穷?特别是,这些异端为何多出自于罗拉德派、重洗派、敬虔派等当中?这些派别起初的见证总体还是相当敬虔坚贞的,为何其中的相当一部分信徒后来会渐渐变成异端?

这其中的原因当然非常多,情况也非常复杂。不过我认为,它们的这种蜕变有一个重要的共同点,这一点也直接塑造了重洗派(罗拉德派有相当一部分进入了这个群体)的精神气质和神学根基,我称之为:

登山宝训的误用

这就要和今天引用的经文扣上了。简言之,就是部分罗拉德派和重洗派,在坚持因信称义的正确前提下,走向了“因圣称义”的救恩论与教会论,从与天主教不同的方向,滑向了异端。

而起因还是出在解经,特别是对登山宝训的解读。今天的主题经文就是登山宝训的平行经文。

相信大家对登山宝训都非常熟悉,因为甚至连外邦人,他们最熟悉的圣经经文也是登山宝训,比如“打左脸给右脸”。那我们就从这儿说起吧。第一个以经解经就是:后来有人打耶稣的左脸时,耶稣是不是转过右脸去给他们打?没有,因为经上记着说:

约 18:22耶稣说了这话,旁边站着的一个差役,用手掌打他说:“你这样回答大祭司吗?”

约 18:23耶稣说:“我若说得不是,你可以指证那不是;我若说得是,你为什么打我呢?”

他没有逆来顺受,而是抗议这种违反法制(律法)的行为。使徒保罗的做法也是类似:

徒 23:1保罗定睛看着公会的人,说:“弟兄们!我在 神面前,行事为人都是凭着良心,直到今日。”

徒 23:2大祭司亚拿尼亚就吩咐旁边站着的人打他的嘴。

徒 23:3保罗对他说:“你这粉饰的墙, 神要打你!你坐堂为的是按律法审问我,你竟违背律法,吩咐人打我吗?”

难道保罗不知道登山宝训吗?难道主耶稣自己不知道登山宝训吗?这已经足以让人深思,登山宝训并非字面意思那么简单。

所以你必须思考:恨人等于杀人,动淫念等于犯奸淫,不可起誓,爱你的仇敌……这些话究竟是什么意思。当你把所有上下文都联系起来,你就不会漏过对于理解这一系列教导最重要的那句经文了:

太 5:20我告诉你们,你们的义若不胜于文士和法利赛人的义,断不能进天国。

也就是说,耶稣从来没有反对过律法,因为律法本是好的,是为了让人得生,是“全备、使人得自由、得祝福(雅1:25)”的。耶稣反对的是法利赛人对律法的歪曲和降低标准后的解释与应用!因为按着被法利赛人降低了的标准,靠律法得救虽然还是很难,但不再是不可能的,这正是那个少年的官的心态。而耶稣是如何挑战那个少年——即便主很爱他——的呢?他正是给出了第十诫命“不可贪恋”的完备解释,要让少年知道,你断然不可能全守律法,所以你必须对“靠律法得救”这条道路本身,彻底绝望,好转向唯一良善的那位。

这也正是主耶稣教导登山宝训的意义。登山宝训是律法的正确解释,是天国的宪章或者伦理,如同律法一样,遵照而行大有好处,可以得自由得祝福——但是如果认为自己所做真的已经达到了登山宝训的要求,自己已经足够好,自己的义已经“胜过了法利赛人”,那就和自以为义的法利赛人没有什么本质区别了,是五十步笑百步而已。

这种自以为义,就是“因圣称义”。虽然他内心深知,他其实远远没有达到登山宝训说的标准,但他同样真诚地认为,自己总比假冒为善的法利赛人好——那么实际上相信的已经是“因圣称义”的这些人,和鄙夷地看着税吏说“我不像他”的法利赛人,究竟有什么本质区别?

对登山宝训的误用,源自对登山宝训的误会。耶稣的意思明明是要你对“靠行为称义”彻底绝望,好单单信靠他,因信称义,因福音称义,因救赎称义。可是人却中了魔鬼的诡计,将“因圣证义”或者说“因圣显义”的呼吁与祝福,误用、扭曲、堕落成了“因圣称义”或“因圣成义”的诱惑与咒诅。

而这绝非威克里夫的意思,因为他本是最深刻理解“因信称义”的几个人之一,并且是在中世纪提出这一宝贵教义的第一人。

所以到了后世,包括罗拉德派成员在内的部分重洗派,其实并没有真正遵守圣经和威克里夫的教导。他们事实上变成了因圣称义甚至因圣成义,并且这“圣”的标准是他们自己定的,虽然可能比法利赛人的标准高一点点(其实也未见得),但同样不是登山宝训的实际标准。然后他们就用这样的自定义标准去界定教会,将他们认为没有或暂时不能达到他们标准的人——比如婴儿——排除在教会之外。这种自以为义与自以为圣,就催生了后世包括锤镰党在内的许多左翼和异端思想,这些思想无一例外地认为:自己的所作所为比别人更好更圣洁,所以自己和自己这个小团体就拥有了审判和操控别人的当然权利。而这种做法,在他们起初看起来好像的确比别人“圣洁”一些的时候,对人对己的迷惑性更大。而当正常人看出他们这种问题并且予以劝诫时,他们就会立刻启动防御机制,一方面离群索居孤芳自赏,一方面将所有的批评都视为逼迫攻击,同时再次强化对自己圣洁表现与称义地位的自我认定。

而这些做法,已经完全偏离了福音的精意。

结语:罗拉德派的正面意义

之所以说这个问题,是为了让我们不要因为对自身错误的反省(有成为不冷不热鱼龙混杂的所谓城市中产教会之势),一跃而为拥抱相反方向的错误(强行将天国宪章应用于有形教会,强行建立地上天国,走自以为义、因圣成义的反福音邪路)。

当我查看罗拉德派的十二信条时(英文维基百科),我是看到了一些问题的。比如他们强烈强调平等,反对任何服侍角色(圣品阶级)的划分,过分强调政教分“离”,过分强调爱仇敌进而反对战争。

显而易见,这些思想后来都融合进了重洗派甚至一些异端的教导。比如最后一条,就曾经借着去年热映的美国大片《血战钢锯岭》,在基督徒中引发了一场大争论(相关内容可以查看:《钢锯岭断想》)。

但除了这些之外,罗拉德派特别是威克里夫的教导与实践,有许多仍是我们应该效法和继承的。比如对于圣职人员独身的反对,对腐败的警惕,对圣物等偶像崇拜的恨恶,对圣餐的归正看法,对天主教赦罪权的反对。

并且结合今天的主题,北丐威克里夫和他的罗拉德派,还有几个特别值得我们(尤其是长老会)效法、继承或发扬的传统,那就是:

1:乡村传道。

中国教会最近三十年的复兴,是从乡村开始的。不过这些年随着校园福音和城市福音的兴旺,似乎乡村有衰落的趋势。作为在校园和城市中成长起来的教会,我们有责任有义务重拾罗拉德派精神,去乡村布道,送福音下乡,稳固已有教会,建立新的教会。

2:安贫乐道。

虽然今天的主题经文所说的“穷人”,其实更可能是指登山宝训中提到的“虚心的人”,而这个词应该正确地解读为“灵里贫穷的人”。我在别的文章里谈到过,所谓“亻氐立耑人口”,其实的确存在,但绝不是根据经济地位界定,而是根据灵魂地位界定。或者说,灵里贫穷的才是真贫穷(但他们有福了,因为将要有福音传给他们),灵魂亻氐立耑才是真亻氐立耑。

澄清这个要点之后我们再说,经济问题也是很值得注意的。毕竟道成肉身的主耶稣是降生在贫穷木匠家,而不是冈特的约翰家。中世纪修士的三大誓愿:贫穷、贞洁、顺服,剔除“自以为义、自我称义、因圣成义”等毒素,其中仍有值得我们尊重与效法的成分,包括第一条。威克里夫自己虽然强烈反对托钵修士,但却强烈推崇托钵精神,他自己的生活就极为简朴,他所建立的罗拉德派也是如此。

所以我们有足够的理由去效法主耶稣、使徒和圣徒(比如威克里夫)们的“安贫乐道”精神。

这并不是反对工作,反对赚钱,赚大钱,而是重点在于:要杜绝自己对奢侈生活的心醉神迷,恨恶自己爱慕虚荣的罪,把对钱财物质的热心,用到神的话语上去。弟兄姊妹们,如果你能精确分辨各种口红的色号,却不能分辨以利亚与以利沙、以斯帖和以斯拉,你就有祸了。如果你沉迷于鲜衣怒马,说起各种豪车来如数家珍,讨论明星八卦时娓娓道来,却不知道耶稣为你死了,死的时候里衣外衣都被兵丁瓜分,还要葬在别人的墓穴里,那么你有祸了。

这样的人进天国,比兰博基尼穿过针眼,或者骆驼穿过口红的盖子更难。或许你要问,那么这样谁能进天国呢?因为今天大多数人都是这样。那么回答仍是一样的:在人不能的,在神凡事都能(太19:26)。当且仅当神的恩典降下,神的灵重生罪人,我们才能见证这种“穿越”的奇迹。

而这样的奇迹其实天天都在上演,上帝就是用这种方式,将人数天天加给我们。

3:合乎中道。

我们的正确姿势应该是“左推右挡”——左推暴民,右挡暴君。这是合乎中道的姿势水平。在此前提下,我们应该说,罗拉德派式的走向底层是对的。

其实,是否真能融入底层、得着底层,与你本身的高端亻氐立耑(无论何种社会意义上)是无关的。威克里夫其实地位很高,但他真正融入了草根。托尔斯泰地位同样不低,同样声称自己热爱农民,但怎么看他都和农民格格不入。

所以俯就式的接纳绝不是真正的接纳,因为这个姿势还是表明,你有所保留,觉得自己和别人不一样。真正的融入是站在你穷苦的弟兄当中。真正的接纳,是像腓利门接纳阿尼西母一样。因为我们必须知道:在主里,在上帝面前,我们真的没有什么身份上的本质不同。正如保罗所说:

林前 7:22

因为作奴仆蒙召于主的,就是主所释放的人;作自由之人蒙召的,就是基督的奴仆。

所以我想,最近北京许多教会敞开大门,接纳被驱逐的亻氐立耑人口,这就是美好的见证。或许我们也应该看清目前局势,根据《吉林日报》的暗示,做好尽我们所能(但达不到、也不该达到白左标准)接纳北韩难民的准备。

最后让我们以一首中国教会传统圣诗来结束,诗篇二十三篇,《耶和华是我的牧者》。当年我头一次听到这首歌时,实话实说,觉得不太好听。可是后来我听说,这首赞美诗其实有相当年头,并且这个特殊的曲调恰恰是来自于过去华北的乞丐在讨饭时唱的莲花落,被出身于乞丐的弟兄姊妹填上了诗篇的歌词。也就是说,这就是福音传到我们这里后,在我们的罗拉德派中传唱出来的圣诗。我又查了一下,也有说这首歌是改变自黄梅调的,但无论是莲花落还是黄梅调,其实都是在黄泛区范围内的,所以可以说是“驻马利亚圣咏”了。并且这首赞美诗的其中一种编曲,作者正是著名近代最著名的音乐家之一,基督徒马革顺先生。所以,从许多意义上来说,这首歌都很能代表中国教会的传统。

虽然,中国教会的真正历史不过二百年,但已经产生了许多值得我们传承、并且呼应教会历史上那些美好渊源的传统。当我们一起被灵所感,口唱心合地唱这首歌时,你会真切地感受到,所谓的阶层差异,在主里面真是不存在的,因为我们都是灵里贫穷,是被主用福音充满、用圣灵重生的人。

(本文部分内容引自《威克里夫小传》,作者未知,在此致谢。)

(点击“阅读原文”可查看其他文章)