文/ 晓寒

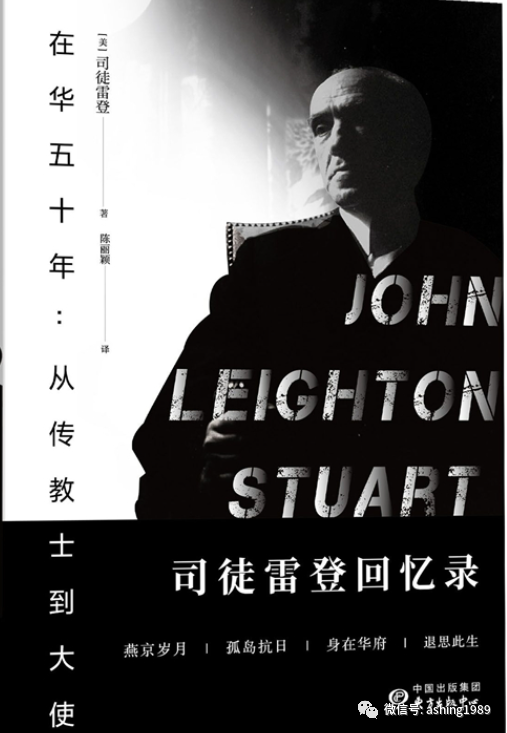

許多年前,我讀了司徒雷登的自傳《在華五十年》,書中花了不少的篇幅講述創辦燕京大學的過程。讀後,我卻完全記不得裏面反覆提到一個重要人物:海瑞•盧斯(Harry W. Luce)。

記得有次回國,我和家人開車去四川彭縣的領報修院。這是19世紀末期和20世紀初葉,為了在中國的西南培養天主教高級神職人員,由法國傳教士洪廣化和杜昂主教募款歷時十年所建的神哲學院。它的外觀具有獨特的羅馬和哥特式混合建築風格,而建築的材料取用又是中國傳統的磚木結構。領報修院內有一個博物館,內容相當簡略。站在這所恢宏建築群面前,我不禁感概萬千。即便在交通四通八達的今天,驅車來這裏也是七彎八拐,那麽百年前要在這裏創辦這麽一所學院,困難可想而知。

後來讀到臺灣學者蘇精所寫的巨著《鑄以代刻》,這部書主要探討了基督教傳教士自1807年來華至1873年為止的60余年間輸入西方活字以取代木刻印刷中文的過程。在一次採訪中,蘇精形容傳教士檔案如同敦煌寶藏,他談到:「我在圖書館查檔案時,沒看到中國學者,也很少看到英美學者。來華傳教士檔案完整,特別是印刷出版、醫院、學校等方面的記載,因與傳教有關,所以特別豐富,讓人實在無法抵擋『將它們抄下來』的誘惑。

大概前年,我聽到加州Pomona college (波莫纳学院,创建于1887年,位于美国南加利福尼亚州的克莱蒙特市,是一所世界一流的顶级文理学院,其本科教学及学术成就在全世界均富享盛誉。学院只提供高质量的精英本科教育,不设研究生院。波莫纳学院是美国收生最严谨的大学之一,是美国最难录取的大学之一——阿信注)保存了一批上個世紀初來華的傳教士的檔案。經過該校亞洲圖書館館長邹秀英的推薦,我開始接觸到1910年去山東濰縣的一位女傳教士Grace Rowley (Grace Mary Rowley,李恩惠,美国长老会传教士)的檔案。跟蘇精一樣,我也無法抵擋地一個字一個字抄寫她的手稿。Grace於1909年獲得洛杉磯的Occidental College 的英文和拉丁文兩個專業的學位,畢業后第二年,23歲的她被長老會差派到中國山東傳道基地任教,終身未嫁,在中國度過了三十幾年,直到1949年中國政權轉移,留下了大量的家書、給朋友的信件和工作報告。

那個時候的美國,海外傳教士受到社會的尊重和愛戴。Grace回美休假以及後來被中國政權驅趕回美後,美國的媒體幾次採訪她,並把她的故事登在地方的報紙上。於是,我在檔案裏讀到了幾十年前一篇長達五十幾頁對她的採訪。其中有一個細節引起了我的註意:採訪者上來就問Grace 與一個叫海瑞和他的兒子認識的情景,當談到其他話題時,採訪者又好幾次繞回到海瑞和他的兒子。Grace講到,她剛到山東濰縣的第二天,傳教大院的所有外國人都來歡迎她,其中就有海瑞和他的妻子,後來,海瑞的兒子亨利(Henry R. Luce)從煙臺回家躲瘟疫,Grace還教過他的一段時間的拉丁語。那時,海瑞的妻子有些聽力障礙,家裏請了一個德國家庭女教師,對孩子們嚴格得不可思議,採訪者便問Grace,海瑞的妻子對此有沒有意見,Grace答:她沒有意見。

邊讀,我就想,這個海瑞到底是誰呀?上網查了查,發現了幾條:海瑞•盧斯(1868-1941)是美國的傳教士和教育家,他在中國31年,為創辦燕京大學立下了汗馬功勞等等,他有四個孩子,長子亨利創辦了《時代雜誌》(Time)、《生活雜誌》(Life)、《財富雜誌》(Fortune)、以及《運動畫刊》(Sport Illustrated )。

我一時恍然大悟為什麽媒體那麽關註海瑞和他的兒子。而我,則更希望了解海瑞的一生。在那篇採訪的註釋裏,我發現了B.A.Garside 所著的海瑞的傳記《One Increase Purpose》,當即在Amazon下單, 等了差不多兩個月,書才終於到手。我猜,多半這是本早被遺忘的書,出版社有一訂單才印刷一本。

打開這本260頁的精裝傳記,我向這位曾出現在Grace 的生命中,站在大名鼎鼎的司徒雷登身旁的海瑞•盧斯緩緩走去。

海瑞於1868年9月24日出生在費城東面124英里的 Scranton,他的家族是二百年前從英國移民到Massachusetts的,父親從事食物批發生意,母親安靜典雅、喜愛藝術,在家相夫教子。他們都積極參與教會的事奉。海瑞有著一頭的紅發,溫暖的笑容,藍色的眼睛,一臉可愛的雀斑;他擁有天生的領導才能,極其容易結交朋友。當然,他也有來去如閃電的火爆脾氣。

1888年秋天,海瑞進入耶魯。那時的美國剛剛進入一個快速發展的時期,正在開發其西部領土,擴大對外貿易,一種強烈的世界使命感喚醒了美國生活的各個方面——商業、工業、政治、教育、宗教。海瑞除了喜愛體育,擔任學生刊物的主編外,最讓他感興趣的是參與他認為與人生的目的有關的JDJ活動,他結識了幾位深深影響他日後海外宣教的同學。他寫信給父母,告訴他們自己熱衷於畢業後海外傳教,這對寄予他厚望的父母來說相當難以接受,但他們告訴他:這是你自己的人生,我們相信你會作出最好的選擇,你會得到我們一如既往的愛和支持。

1892年從耶魯畢業後,他與幾位同學進入紐約協和神學院 (Union Theological Seminary) 。1893年他與「學生志願者運動(Student Volunteer Movement)」組織簽約誓言:「如果The God 容許,我將成為一名傳教士」,由此踏上了新英格蘭、中大西洋七個州的旅程,在教會和學校組織宣教大會,激發美國人海外宣教的熱情。其中有八個月,海瑞訪問了十二個州的一百多個組織,接觸到了一萬多學生,私人會晤了至少兩千人。到1894年,他的腳蹤已遍佈全美國。正是他的領導、組織和親和能力,奠定了他日後可以擔負起為在中國建立大學募款的重任。

1895年,他去Scranton 的一間教會參加禱告會,剛坐下,從門口走進來一位高個子,黑頭發的女孩,他見到她的第一眼就確信這就是他一直等待的。這位女孩子是伊麗莎白 (Elizabeth Middleton Root),在Scranton的年輕女子基督教協會工作。第二年春天,海瑞和伊麗莎白訂婚,1897年6月正式結婚。同年9月5日,帶著父母的許可和祝福,海瑞和他的新娘終於踏上去中國的遠征。在他離家時,母親對他講:「記住,我把你交給了SD」。這一離開,便是與父母的永別。

1897年10月的一個夜晚,一輛搖搖擺擺的騾車停在了山東登州的一個模模糊糊的大門面前。一陣強烈的思鄉席卷了伊麗莎白,但對海瑞而言,這是他長久盼望的終點,更是漫長、充滿了勇氣、及美麗旅程的開始。

當海瑞抵達中國,苦讀中文,準備在山東滕州大學 (Thengchow College )執教時,遠在南加州的 Grace 還是個10歲的小女孩。他們1910年相遇在山東濰縣宣教院,源於海瑞第一次成功的努力。

海瑞來山東才一年,就敏銳地意識到應該將分散在山東的幾個小小的基督學院整合起來。這種見識在當時是相當超前的,合並不僅涉及到如何處理不同教派和辦學方針的歧義,更重要的是:錢從哪裏來?他的提議雖然被1898年的山東東部長老大會拒絕了,但卻埋下一粒種子。

1902年,北美JD长老会決定用清政府庚子賠款的10萬兩白銀將滕州大學移至濰縣,建在被義和團毀掉的旧址上, 同时,將濰縣的一所藝術學院,登州的一所神學院和一所醫學院也合並在一起并指定海瑞来负责实施这项转移。1904年,當時中國規模最大,第一所跨教派、跨國際的傳教基地在濰縣落成,占地200亩。海瑞為此全心投入在提供教職員工和學生的住宿、教室、圖書館和實驗室,運輸所有的設備、家具、書籍、學院的檔案、個人的用品等等事無巨細的工作中。

一年之後,為了擴大校園,校長希望海瑞趁年假回美國募款,海瑞和伊麗莎白接受了這項艱難的任務,於1906年舉家返美。這期間,他馬不停蹄,多次前往美國,常常失敗但從沒有丧失信心,一共募了30萬美元的募款,為基地日後源源不斷的財務需要奠定了堅實的基礎,海瑞也在那裏度過他最開心的幾年。

1910年,Grace 來到濰縣。她給她母親的書信是這樣描述的:這個傳教基地遠離城鎮,建在一大片墳地和農田的中間,四面被墻圍著,像個小城市,分為南北,住著600多人,有女孩學校、男孩學校、女子醫院、神學院、男子醫院、婦女聖經學院、中國教會、教師、仆人、學生宿舍等等。

之後,海瑞又出色地完成了山東濟南大學的籌備資金的工作。

當1912年民國建立時,西方傳教士在中國四面八方所建的大學已經發展了半個世紀。北京就有四所不同教派建立的大學,這時把幾所合並起來,辦成中國最有規模的大學勢在必行。20世紀最優秀的JDT領袖誠靜怡博士給這個還是只在紙上有無限美好前景的大學命名為燕京大學。司徒雷登任第一任校長,他當即提議,並經理事會通過,由他的好朋友海瑞為副校長,負責沒有人願意做的籌集資金的工作。

海瑞接受之後立即動身前往美國,去全國各地漂泊,拜訪之前的舊友,再通過他們搭起新的人際網絡。燕京大學的地址还沒有選好,他就拉下面子去籌募別人要蓋房子的錢,他形容這個過程「就像在水底給碼頭打地基一樣」。燕京的所有錢都由美國公民主動捐獻,政府一分錢都沒有掏過,開始時,進展相當艱辛緩慢,海瑞有時籌來的資金連路費都不夠,處境極為淒慘。偶爾,司徒雷登和其他人也來美國和他一起募款,但主要的重擔仍然落在他的肩上。

經過兩年艱苦的努力,海瑞終於籌到足夠的錢可以開始在校址上蓋房子。也就在這個時候,他得知美國化學家查爾斯•霍爾 (Charles M.Hall 1863-1914) 留下遺囑將三分之一的財產送給美國人在亞洲或巴爾半島開設的高等教育。海瑞憑著鍥而不捨的韌勁敲開了該基金的法律顧問的大門,並通知司徒雷登來美洽談。其結果,燕京大學和中國的其他幾個JDJ大學分六年得到了霍爾基金此項的大部分捐款。到1919年,海瑞為燕京大學募到了兩百萬美元。之後的五年,他繼續拼命工作,成了美國為中國的基督教育募款的第一人。為此,他的身體和家庭都付出了巨大的代價。

司徒雷登的妻子1926年去世後葬在燕大墓地,1949年後幾經改建,不知道她的骸骨還在不在?1962年9月19日司徒雷登逝於華盛頓,他曾講:「與其說我是美國人,不如說我是中國人」,生前他希望被葬在燕京大學與妻子相伴,直到2008年,他的骨灰才正式移葬在他的出生地杭州的安賢園,仍與妻子相隔1600公里。

1941年12月17日,海瑞安息在美國的家中。他的兒子亨利為了紀念父親,在燕京大學初創時建了一個小亭子,取名為「思義亭」。這個小亭子在滄桑歲月中幾移其功用,2021年成了北京大學房地產管理部。如今問及北大人,大概沒有幾個人知道海瑞•盧斯,當然就不知道這個小亭子的故事。

1982年 Grace Rowley逝於美國,享年95歲。1942年至1945年,傳教基地曾是日本關押大批英美僑民的集中營。奧斯卡電影《烈火戰車》拍的著名英國跑步運動員埃裏克•利迪克就曾被關押、病死在這裏。如今傳教基地成了濰坊市重點文物保護單位和博物館。

這三位美國人,都為中國獻出了他們最美好的幾十年的生命。當我們今天在歷史中與他們相遇,還能深深感受到他們當初順應了上帝的呼召,放棄了西方舒適的生活,義無反顧地奔往異國他鄉的一顆顆砰砰跳動的心。幾百年來,西方傳教士前赴後繼來華,給幾千年閉關自守的中國帶去了現代文明的曙光。

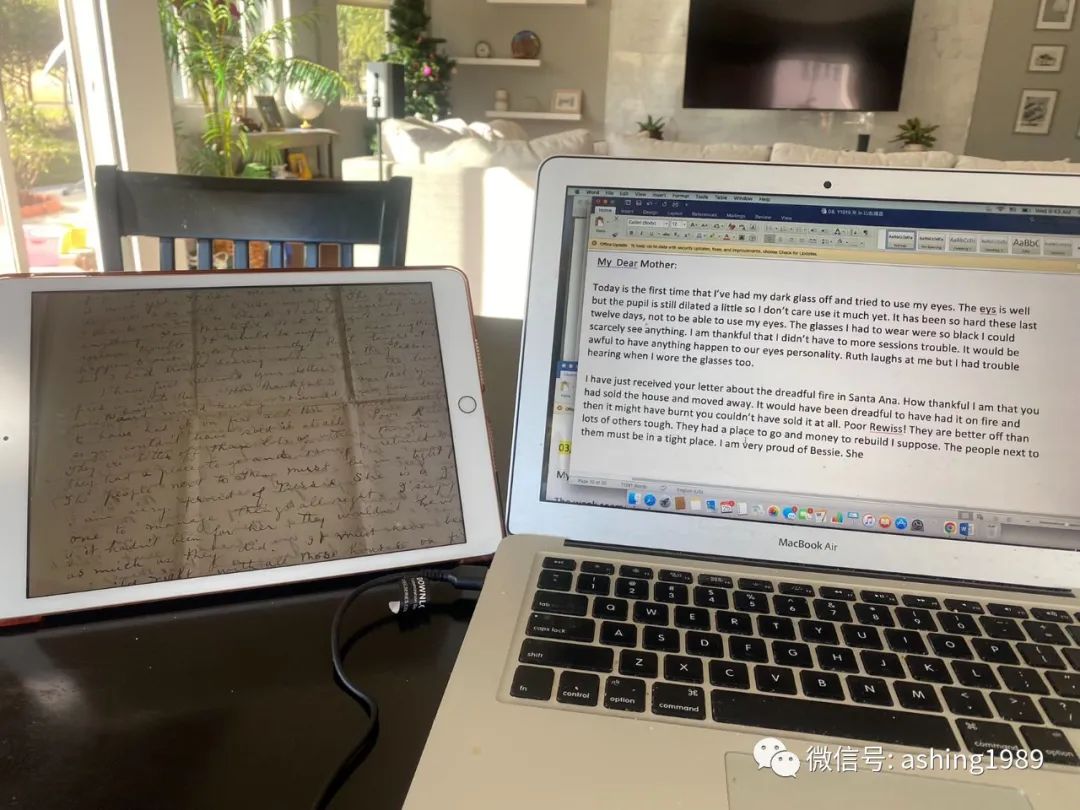

上图是晓寒姊妹在辨认传教士 Grace Rowley 的手写书信(都是文物啊),并将其录入电脑。晓寒姊妹生于成都,在美国银行工作,退休后又感恩、最快乐的事情就是对赴华传教士的历史做搜寻、整理、研究、翻译。路如日光,越走越亮。脚下花香满径。其联系方式:

连接: