文/洪亮

“一切都是恩典,但若對人世的多變與短暫沒有體會,這就是一句空話”。

在“渡河“一節,洪亮老師作为“编外博士生”师从莫特曼的经历与心得。作为莫特曼老先生八十九岁带出来的博士生,洪亮老師觉得,他与老师就像在渡河,不知深浅,也不知能否到达终点。好在最终,洪亮老師顺利毕业,並且拿到了“最為優異”的畢業成績(summa cum laude)。

接着,在“傳承”一節,洪亮老師描绘了自己与辩证神学的相遇,如何从陀思妥耶夫斯基一步一步走近巴特与辩证神学。此外,洪亮老師還分享了有关学制与创造力的看法、对于教育目标的反思。莫特曼先生作为直接论述巴特“思想”之人,对于“独立自主”这一教育理念的贯彻,让洪亮老師对“描述”与“反思”这两种不同的研究方式做出了思考。

最后,洪亮老師追溯了老师莫特曼的思想渊源,探讨了莫特曼与巴特之间的关系模式。洪亮老師认为,不应简单用“后巴特”描绘两者的关系。莫特曼曾深受巴特拣选论的启迪,巴特对于“恩典拣选(Gnadenwahl)”深深吸引莫特曼,其背后是对人与世界的肯定,也是巴特在《罗马书释义(第二版)》之后所探索的神学方向:在上帝的神性成為對世界和人性的否定之後,有沒有可能不以犧牲世界和人性為代價,去表達上帝神性?

洪亮老師认为,如同青年巴特与其老师的分歧,人生经历与时代的不同使得莫特曼与巴特之间也有着神学史上的“断层”。這体现了历史的演进:巴特严格区分人的自我投射与上帝的至高主权,莫特曼则以“为什么只有我活着?”和“为什么要继续活下去”为切入角度,形成了对上帝主权追问和对生命奧秘与意义的追问。

辩证神学启发我们:“神学的根本视域是上帝与生,而非上帝与死,对死的论述只因复活和新创造而有意义”。洪亮老師提到,在新冠病毒肆虐、世界震荡的今天,神学思想面临着重建疾病观、生命观和全球史观的迫切任务,因此应当具有保罗意义上“受造之物切望等待”的终末原象——对煎熬中的生命和上帝的主权进行并置。

本期推送内容与公众号“发现莫尔特曼”联动,内容原创权属该公众号。本文推送时略有修订,轉載自:《巴特與莫特曼管窺》,德慧文化圖書公司2020年七月初版。推送时已获出版单位和作者本人授权,謹此致謝。

△Jürgen Moltmann sitzt vor einer Wand voller Bücher und blickt auf ein Leben voller Hoffnung.(Foto: Gottfried Stoppel)

2007年10月中旬,我在圖賓根大學註冊為正式學生,從零開始學習,攻讀名為 Diplom的「學術結業文憑」(Akademischer Abschluss),因為入學委員會裁定,雖然退休教授莫特曼願意指導我寫作博士論文,但就我的具體情況而言,如果想提交博士論文,這個本土的基礎學位是不可或缺的必要前提。之前在北京大學哲學系的碩士學位只能折抵一門導論性課程「哲學常識」,其他全部課程皆不能豁免,Diplom畢業論文和之後的閉卷大考都要一一通過,方可獲畢業證書,上述一切要求都完成之後,才有資格去想博士論文的事。這是在遠離故土的德國吃到的第一記「殺威棒」。

正式註冊完成之後,我已打定主意,一邊唸這個學位,一邊在導師莫特曼這裡寫博士論文,最後同時拿到兩個學位。無知者無畏,之後八年多的時間都是在和這個近乎癡心妄想的計劃搏鬥。我沒有能像最初設想的那樣,同時拿到兩個學位,而是一前一後,先在2013年3月拿到Diplom學位,然後在2014年10月提交博士論文,2015年7月通過考試,10月拿到博士學位。現在看來,這個求學過程的難度和風險超出了自己當時的承受限度:德文的掌握程度、學業本身的要求這些常見困難姑且不論,在我註冊為Diplom學生時,莫特曼教授已經八十一歲了,他是否有足夠的體力和精力指導我寫完博士論文,完全是未知數。作為德國大學的退休教授,他雖然還保留著指導博士論文和教授資格論文的權利,但無法像在職教授那樣為學生提供學術助理職位以及博士生研討會(Kolloquium)的指導和交流機會; 另一方面,在2013年之前,我也沒有資格註冊為博士生,因為Diplom學業尚未完成,所謂的「唸博士」只存在於我和他的腦中,並非院系體制中可見的現實。和莫特曼教授此後長達八年的師生關係是在這種充滿私人性且前景不明的狀態中開始的。

後來得知,莫特曼的太太溫德爾(Elisabeth Moltmann-Wendel)不贊同丈夫繼續帶博士生,因他年事已高。海德堡大學的韋爾克(Michael Welker)教授在我註冊Diplom之後建議我轉去海德堡跟他唸書,因為那裡有更適合外國學生的學制。作為關心老師的學生,他擔心莫特曼的精力不夠;作為充滿慈心的前輩,他擔心我受「莫特曼」這個學術標籤的影響,盲目崇拜,得不到扎實的基礎訓練。和老師商議之後,最後還是決定留在圖賓根,把已經開始的Diplom學業完成,心裡想的是也要在他這裡把博士唸完。從那以後,每四周去老師家裡一次,匯報學業與研究進展,不過我們都不知道,這種「模式」能維持多久。

△Jürgen Moltmann und Elisabeth Moltmann-Wendel beim Bremenbesuch 2001. (Foto:Jochen Stoss)

2013年初,我通過了考試,Diplom學業順利結束,2014年夏秋之際,寫完博士論文全部章節,裝訂完畢後寄給老師過目,如果他覺得沒問題,就正式向系裡提交。幾天之後,在一家超市門口,接到老師的電話,說他已經通讀了論文,聲音有些激動,說了一個詞:vorzüglich(很棒),然後叮囑我要開始預備最後的博士考試(Rigorosum)。從2007年註冊為Diplom學生時開始繃緊的心弦,在這一刻才開始稍微鬆緩下來。之後,博士論文的提交和公示都很順利。博士考試定在2015年7月3日,莫特曼教授也是考官之一,當著老師的面,我接住了其他幾位考官拋過來的所有問題。考試結束後,老師請吃了晚飯,在走出飯店側門的時候,老先生對我說了一句:「您今天讓我很高興。」然後開車回家了。

2019年4月,我去德國拜訪老師。溫德爾女士已經去世,幾年前為照顧她而延請的羅馬尼亞籍護理人瑪麗亞(Fuga Maria-Mihaela)留了下來,繼續照顧老師的起居。非常偶然,在廚房裡,瑪麗亞聊起我博士考試前一天晚上和考試結束之後發生的事。7月2號晚上,她發現莫特曼在屋裡不停的來回踱步,於是問他怎麼了,老師說,我的一個學生明天要參加博士考試,有點擔心,不知道他能不能通過。7月3號下午,也就是和我吃過晚飯之後,老師開車回家,瑪麗亞說,她一開門,看到老邁的莫特曼向她揮舞雙手並大喊:「考試過了!考試過了!」如果不是她說起,我不會知道這場考試在老師心裡的位置。假如考試沒過,拿不到學位,浪費數年時間,工作找不到,這些都可能是擔憂的理由;學生準備充分,應答得體,給老師增光,這些都可以是開心的原因。但我知道,老先生的憂慮以及興奮來自他處。從正式註冊為Diplom學生起,憑藉口頭承諾,我成為他沒有體制保障的「編外博士生」,誰都打不了包票,這個中國人能不能通過重重考驗,莫特曼有沒有精力一直指導他。一老一小渡一條河,不知道水有多深,居然走到了對岸。

2015年10月31日,莫特曼教授正裝出席系裡的博士畢業典禮。名人出現,引來竊竊私語,大家都不知道這個退休教授來這裡幹甚麼。當系主任唸到我博士論文指導教授為莫特曼時,觀眾席裡「嘩」的一聲,大家這才知道,這位高齡教授在八十九歲時帶出了學生。博士總分拿到「最優」,又是亞洲面孔,系裡邀請我代表同屆畢業生發言。從以前的「編外博士生」到好不容易拿到讀博士資格,再到以高分畢業,這個曲折歷程回顧起來起碼應該要讓人暗喜一番,可唸稿子的時候沒感到興奮,卻感到疲勞,抬頭看看觀眾席裡的莫特曼,他平靜地在聽,不知道漫長的渡河到達終點後,老先生是不是也累了。一切都是恩典,但若對人世的多變與短暫沒有體會,這就是一句空話。

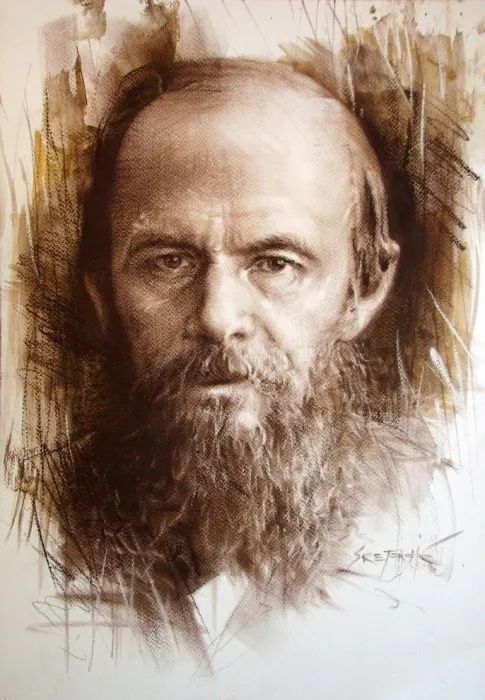

我的碩士論文涉及俄國作家陀思妥耶夫斯基的長篇小說《群魔》,由於有這個基礎,莫特曼建議我以德語神學界對陀思妥耶夫斯基的理解為題,寫一篇博士論文。經過一番文獻查閱之後,我發現自己無法駕馭這個題目,因為裡面涉及的人太多,重心分散,於是問他可否集中在巴特對陀思妥耶夫斯基的理解和接受上,他同意了。我那時對巴特一無所知,中文版的《羅馬書釋義(第二版)》(1922)也看不懂,但因著要縮小研究範圍的緣故,誤打誤撞走進了巴特研究這個領域,也因此得以見識莫特曼與這位大師之間的複雜關係。

△Portrait of Dostoevsky by artist Sretenovic Miroljub

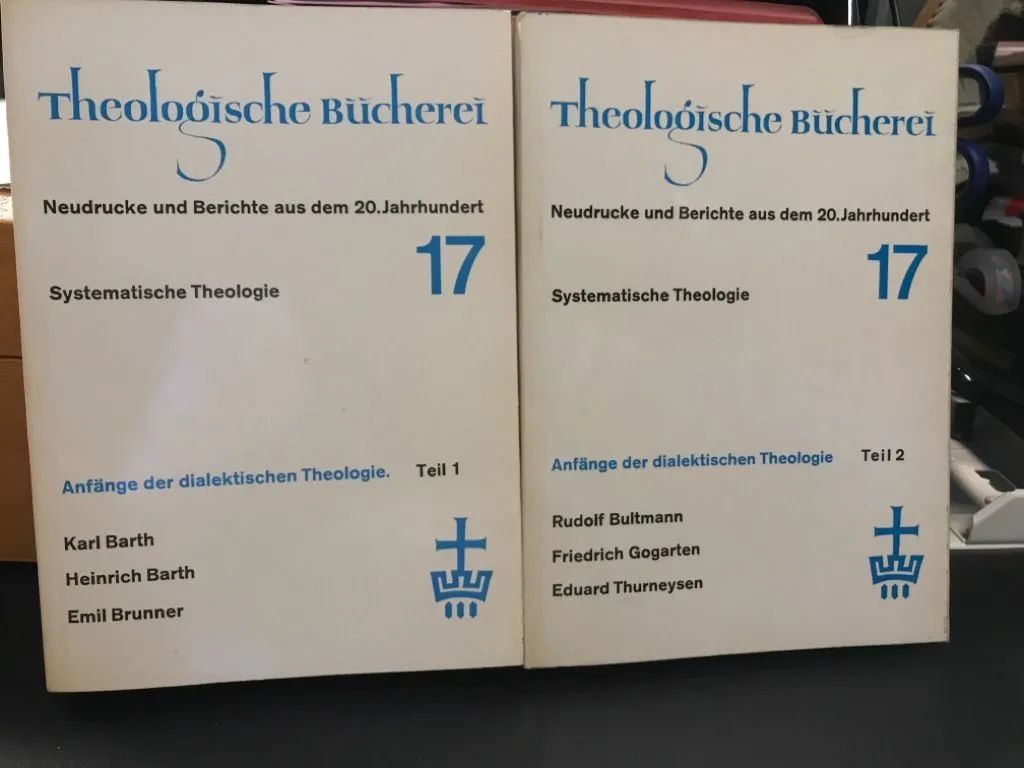

確定了這個題目之後,莫特曼立即送了我他選編的《辯證神學的開端》(Anfänge der dialektischen Theologie)一書的新版上卷[1],要我認真閱讀。隨著之後知識積累的加深,我才逐漸知道,這個出版於1962年的兩卷本資料彙編對二十世紀下半葉的「辯證神學」研究影響深遠。標題中的「開端」對應德文詞“Anfänge”,是複數形式,意在暗示辯證神學誕生初期內在的多聲部性:除了巴特,還有其他共同孕育了辯證神學的人,理解「辯證」這個概念的角度不只一種。在《近代德國新教神學問題史》(Problemgeschichte der neueren evangelischen Theologie in Deutschland)一書中,莫特曼的同輩大家潘能伯格(Wolfhart Pannenberg)也表達過類似見解。[2]《辯證神學的開端》選錄了連同巴特在內的六位神學家及哲學家的論文,在涉及巴特的部分,莫特曼聚焦於《羅馬書釋義》(第一版)(1919)與第二版引發的論戰,選編了針對巴特的批判性文章以及巴特本人的回應。從今天國際辯證神學研究的趨勢來看,莫特曼當年的選編思路相當具有前瞻性。這個資料彙編的下卷收錄了瑞士神學家圖愛森(Eduard Thurneysen)的三篇論文,莫特曼在編選導言裡強調,作為巴特「最親密和最忠實的同行者」,圖愛森長久以來「處於巴特的陰影之下」,但正是通過圖愛森的介紹,巴特才「得以結識布盧姆哈特 (Christoph Blumhardt)、庫特(Hermann Kutter)以及拉加茨(Leonhard Ragaz),獲得羅馬書神學的重要啟發」;圖愛森的文章在當時也產生了不小的影響,「《陀思妥耶夫斯基》一書是他對辯證神學的開端所作的獨立貢獻,離開這本書,這些開端難以得到完整的理解。」[3]

△Friedrich Gogarten, Eduard Thurneysen und Karl Barth bei der Gründung von “Zwischen den Zeiten” 1922 auf dem “Bergli” (Ferienhaus der Familie Pestalozzi in Oberrieden am Zürichsee, wo sich Barth und seine Freunde oft trafen). (Karl Barth-Archiv, Basel)

上世紀六十年代初,巴特和圖愛森都還健在,他們剛剛在五十年代後期選編了彼此寫於二十年代的通信[4],回顧那個風雲際會的時代以及兩人之間的思想關係。1975年,巴特最後一任學術秘書布什(Eberhard Busch)出版傳記《巴特生平》(Karl Barths Lebenslauf),在涉及圖愛森的部分,他突出其在巴特和庫特等人之間牽線搭橋[5]的作用。可以說,在對這一點的挖掘和認識上,莫特曼比布什早了十餘年。更為重要的是,莫特曼強調了圖愛森在《陀思妥耶夫斯基》一書中作出的「獨立貢獻」,而且他的貢獻對於認識辯證神學而言不可或缺。這也就是說,圖愛森不僅是《羅馬書釋義(第二版)》手稿的閱讀者和校訂者,他也為這本書貢獻了自己的思想;《陀思妥耶夫斯基》並不是《羅馬書釋義(第二版)》簡單的「文學化」,它展現了辯證神學的內核性層面。莫特曼對圖愛森及其《陀思妥耶夫斯基》的這兩個定位已經在今天的辯證神學研究中獲得回響:[6] 圖愛森本人的神學傾向和《陀思妥耶夫斯基》的神學內涵正日益得到強調。《陀思妥耶夫斯基》這本書的「獨立貢獻」究竟是甚麼?這是我在博士論文中試圖去回答的問題,[7] 從內容上看,它推進並深化了莫特曼在《辯證神學的開端》中提出的基本觀點。當開始在圖賓根的學業時,我怎麼也不會想到,自己最後的論文竟和老師在烏伯塔初執教鞭時的關注點重合了。就巴特研究來說,老師和我顯然處於不同的學術世代。雖然巴特在世之時就有人研究他,但那個時期的研究和巴特去世之後,尤其是1971年《巴特全集》的編纂工作全面鋪開之後大不相同。

△Anfänge der dialektischen Theologie, 2 Bände.

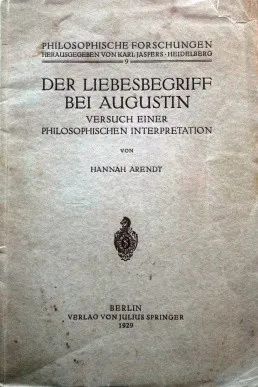

首先,從廣義的學制角度來看,在莫特曼及其師輩時代,讀博士可以和大學學習同步,也就是說,哪怕是大學一年級,只要能找到一位願意指導你的教授,就可以開始博士論文的寫作,莫特曼是先寫完了博士論文,然後才完成基礎學位的國家考試。[8] 大家對魏瑪共和國時期(1919-1933)不少在二十出頭便拿到博士學位的名家們[9]驚歎不已,這誠然和他們個人的天分有關,但學制是其中的重要因素。今天通行的模式是從學士到碩士,再從碩士到博士,一路下來,人已經三十出頭,和二十出頭比起來,精神氣質是有差別的。莫特曼把這個發展趨勢稱為大學的「中學化」(Verschulung),也就是標準化或「國際可比較性」對創造力的銷蝕。這個看法裡面沒有甚麼守舊情結,為要美化過去;相反,他的確點出當前學術體制在創造力的保護和培養上的軟肋。剛入大學,人的人格和見識大都不成熟,但「初生牛犢不畏虎」的莽撞之中往往包含著元氣淋漓的東西,如何在傳授基礎方法論的同時保持並提升這些東西,這考驗教育從業者的心和腦,一旦抓住了這些東西,獨特的、甚至是劃時代的人格或思想進路就有可能出現。學術體制演變至今,有深厚的社會經濟根源,無法輕易逆轉,但也絕非改變不了。這裡提到創造力問題,容易造成誤解,彷彿是在鼓吹放養,撒手不管(這是今天的教育對如何培養創造力的錯誤想像)。沒有約束,創造力無從培養,有三個因素至關重要:一是激發新知的基礎性方法論是否掌握,二是是否較早獲得實踐的機會,三是這兩者之間是否可以建立正向的循環關係。一百年前的魏瑪共和國處於精神學科方法論劇烈變動的時代,掌握新的方法論,及早開始探尋和實踐,就有可能做出新的發現。當前文科教育的一般性問題是沒有基礎性的方法論,也推遲了實踐的機會。和一百年前類似,今天我們也處於一個技術、經濟、社會與政治的結構性變化不斷效應疊加的時代,全球範圍內都有對巨變到來的感受,尤其是數字技術對人文科學自我理解的影響正在慢慢顯露。這是否能孕育出一種或幾種全新的人文學科方法論?數據統計對因果性及相關性的呈現是否能完全取代傳統的文本與歷史詮釋?我們對此還遠遠沒有成熟的見解。

△Der Liebesbegriff bei Augustin: Versuch einer philosophischen Interpretation

舉個例子,德裔美國政治理論家阿倫特(Hannah Arendt, 1906-1975)1928年在海德堡大學提交了博士論文《奧古斯丁的愛的概念:一種哲學詮釋的嘗試》(Der Liebesbegriff bei Augustin: Versuch einer philosophischen Interpretation)[10]。比照今天的衡量標準,這篇博士文章更像是研討課論文(Seminararbeit),不像博士論文。它的語言欠缺讀者意識,獨白特徵很重;從內容來看,既不是針對奧古斯丁的文本研究,也不是關於存在主義的問題研究,而是兩者的結合。眾所周知,這篇論文當時就因此招來非議。[11] 幸運的是,她獲得博士導師雅斯貝爾斯(Karl Jaspers)的全力支持,才得以在二十二歲就拿到哲學博士學位。很難想像,這篇論文在今天能順利通過文科類的博士考核。對於阿倫特後來的思想道路來說,這篇博士論文是重要的,因為她借助這篇論文鍛鍊了剛剛學習到的現象學方法,萌發了對《存在與時間》中世界(Welt)概念的批判,為其後來的共和主義奠定了哲學基礎。對今天意義上的奧古斯丁研究或存在主義研究而言,這篇博士論文都是異類,難以歸入任何一個專業類別。阿倫特的幸運之處在於,她有機會在博士論文中實踐新的哲學方法論,並把自己的一些思想萌芽初步整理出來,儘管這些生澀的表達不符合今天專業化的要求。舉這個例子,不是為了理想化或妖魔化任何東西,而是想粗略勾勒學術代際差異背後的體制因素。教育是以人格成長和獨特性為目標,還是以市場和標準化為目標,生發出的東西大相徑庭。

回到莫特曼這裡,他對巴特的關注點明顯不同於我這個看重文本細節的「巴特專家」,他關注的是我們一般不會直接論述的巴特「思想」,這涉及到世代差異的第二個層面。啟動於七十年代初的《巴特全集》編纂工程至今尚未完結,這個瑞士的國家級學術工程在世界範圍內推動了巴特著作的歷史化與經典化,整理出版的大量文本和書信深化了人們對巴特生平與思想的認知,功莫大焉。與此同時,這一歷史化和經典化趨勢也在不斷催生出特定的研究類型,我們當下這個時期,最常見的就是接受史(Rezeptionsgeschichte)研究,筆者的博士論文也屬於這個類型:以巴特對某個人或某種觀念的理解為主題,展現這個理解在不同時段的特點,輔以具體文本為佐證,進行發生史意義上的重構。對於鍛鍊文本剪裁和配對能力來說,這種研究類型的好處是操作性強,易上手,但它的局限在於,對思想發展的描述遠遠大於對思想本身的反思(Reflexion)。描述(Beschreibung)主要是一種內文本(textintern)活動,研究者毋須跳出巴特,借助他的文本就可以去複述他,但反思首先涉及外文本(textextern)層面,要從巴特之外來看他的東西,這要求研究者必須要獨立於巴特,有自己的落腳點,描述與反思的不同比重塑造著不同類型的研究者。接受史研究可以豐富對巴特文本細節的認知和掌握,但也容易讓研究者對反思的匱乏和萎縮不自知。這並非只是「巴特學」這個小圈子的問題,而是目前整個文科類學術普遍面臨的問題。莫特曼處理巴特文本的方式帶著上一個世代的痕跡,著眼點是巴特的整體思想和內在局限。今天的巴特研究者可以從文本細節角度反駁莫特曼,但是否具備他那種跳出巴特,在獨立基礎上進行反思的能力,卻是不一定的。

在我寫作博士論文期間,莫特曼經常會講到原文與研究文獻之間的關係。他認為研究文獻只應該出現在兩個地方:一個是研究史綜述,一個是腳註區,正文部分的內容應該是原文以及對原文的分析。這個看法當然不是在否定研究文獻的意義,而是在強調衡量論文(包括博士論文)學術價值的標準不在於信息的堆積,而在於對原文的分析。分析有很多類型,這裡限於篇幅無法具體展開,但其根本之處在於獨立思考。對於一段經典文本,重要的是你如何看待它的結構和內涵,而不是某位或某幾位大師如何看待它,你可以從別人的看法裡借力,但歸根結柢要提出自己的看法。針對一段文本的分析是否恰當,標準並非它是否符合權威見解,而是能否得到文本本身的支持。落實到原文與研究文獻的關係上,對前者的分析是重點,後者只有在必要時才有使用的價值。文科類論文容易失手,寫成漫無邊際的研究史綜述(以研究史為專門主題的研究除外),既看不到原文,也看不到研究者本人的觀點,根源在於對分析的基本訓練不足,這個訓練要從一兩頁的小型文本分析開始,先學如何爬,再學如何走。原文的分析者既不是在複製研究文獻的信息,也不是在膜拜「微言大意」背後的太師椅,而是在慢慢接近局部真理。

獨立自主(Selbstständigkeit)是莫特曼教育理念的核心,他對原文分析的強調折射出這一點。分析的前提是對原文的記憶,在這個基礎上,分析要從研究者的獨特角度揭示原文的內在結構,深化人們對原文的認識。所謂的認識其實就是從特定的角度出發去認識結構,新的見解就是從新的角度去揭示結構,「新」的根基不是標新立異的慾望,而是原文結構本身的豐富性;另一方面,獨立自主不是自說自話,畫地為牢,而是要具備基本的共通感,聽得懂、跟得上大家的和聲。跟這個教育理念相應,莫特曼更習慣透過啟發、聯想和表達期待而進行指導,沒有觀點的灌輸。[12] 不是去成為「內行」和「專家」,而是持續跨越邊界,帶著發現者的喜悅不斷去成為「外行」和「新手」,這是莫特曼其人其思最鮮明的特徵。

莫特曼常說,他在思想上有兩個「父親」,一位是潘霍華(Dietrich Bonhoeffer),一位是巴特。戰後初年,他接觸到潘霍華三十年代出版的《團契生活》(Gemeinsames Leben)[13]和《追隨基督》(Nachfolge)[14],不但沒有獲得任何啟發,《團契生活》對「集體」的強調更讓受夠戰俘營生活的他對潘霍華心生抗拒。四十年代末,貝特格(Eberhard Bethge)整理出版潘霍華的《倫理學》(Ethik)[15]遺稿和獄中書信,徹底顛覆了莫特曼對後者的認知。莫特曼在潘霍華這裡究竟學到了甚麼?他經常提到潘霍華在獄中書信裡的講法,即「惟有一個受難的上帝才能給予幫助」[16],不常提及的是後者從舊約視角對世界本身的肯定,後面這條線索主要涉及他在《倫理學》遺稿中對近代新教強調罪論、忽視自然概念[17]的反省。熟悉莫特曼著作的讀者會注意到他對自然權利的強調,但若直接將之歸因於未經反思的啟蒙傾向,則是誤讀。莫特曼的哥哥出生時罹患腦膜炎,智力低下,少年時期死於第三帝國的強制性安樂死,[18]《倫理學》遺稿從自然權利角度回應了安樂死及其他與人類生命繁育相關的基本問題,[19]是戰後自然法復興運動的先聲,對莫特曼震撼極大,使他在巴特之外找到了思考「自然神學」的契機。如果說「惟有一個受難的上帝才能給人幫助」在基督論聚焦上引起了莫特曼的共鳴,那麼潘霍華的自然概念則為他在上世紀八十年代初從生態權利角度思考創造論[20]奠定了理論基礎。

△A popular Bonhoeffer mug proclaims, “Resist.”

潘霍華逝世於1945年,同當時剛滿十九歲的莫特曼之間沒有任何交集,巴特則不同,他和莫特曼曾有不少互動。如何理解莫特曼與巴特的關係模式?坊間常見的「後巴特」(Post-Barthian)這個概念值得商榷,把莫特曼視為所謂的「後巴特」神學家,這僅僅在編年史意義上是正確的,因為他的確比巴特出生得晚,但除此之外,這個概念既低估了巴特神學影響至今的思想力度,也低估了莫特曼的洞見與創造力,兩者之間的思想連續性被一個簡單的「後」字一筆勾銷。從很多方面看,莫特曼都繼承了巴特神學的一些基本特質:在傳統底色方面,兩者都是二十世紀盟約神學的重要代表,他們的歷史觀皆借助以猶太為中心的盟約神學這個框架去掙脫史學實證主義;在與十九世紀神學的批判性關係上,兩者方向完全一致,都是把上帝在歷史中的行動,而非人的宗教性自我意識視為神學的起點;從思想氣質上看,兩者都是明確以神學的內涵為導向(inhaltsorientiert),而不是以宗教哲學意義上的認識論批判為導向;在神學手法上,兩者都是借助某一教義要點來整合其他全部要點,在巴特是基督論,在莫特曼則是終末論。

青年時期的莫特曼曾發出感歎:巴特之後不可能再有新的神學,因為他已陳說了一切,而且還表達得那麼優美。在《教會教義學》(Die Kirchliche Dogmatik)這座龐大的建築群中,莫特曼最為欣賞和佩服的是第二卷第二部分的三十二至三十五章,即巴特的揀選論。眾所周知,貫穿整個《教會教義學》的基督中心論(Christuszentrik)在揀選論這裡碰撞出巴特神學中最具創造性和想像力的成果:揀選的上帝和被揀選的人透過基督中心合而為一;揀選首先不是針對人,在更源初的意義上,它是上帝針對自身的一項決斷(Selbstbestimmung),是祂出離自足,與人建立盟約的自由恩典的表達。[21] 上世紀五十年代初期,莫特曼在寫作博士論文時[22]接觸到巴特的揀選論,深受啟迪,認為它完美解決了傳統揀選論(尤其是「雙重揀選論」)隱含的宿命主義(Fatalismus)[23]問題,正確突顯出「上帝在基督之中轉向人」[24]這一核心信息所包含的普遍主義(Universalismus)。關於巴特對傳統揀選論所做的結構性更新,莫特曼曾做過如下總結:「他(指上帝)對人的揀選,其內涵就是他為了人而對自己進行的內在揀選,上帝對世界的肯定建基於上帝的自我肯定,他願意整個創造存續下去,他也在同樣的意義上願意自身存續下去,他用其自我肯定之力肯定了人。」[25] 換言之,揀選論的重心並非誰將被揀選或棄絕,而是上帝內在的自我肯定,以及由此生發出的對人的肯定。

△Photo of Karl Barth

如果不了解二戰以及猶太人滅絕的歷史,莫特曼對巴特揀選論的這個高度評價難以得到恰當理解。深深吸引莫特曼的並非巴特「發明」出了某種新的教義,而是後者對「恩典揀選」(Gnadenwahl)的強調:揀選的背後是「恩典的凱旋」(Triumphzug der Gnade)[26],是對世界和人的肯定。從巴特自身思想發展的歷程來看,這也是他在《羅馬書釋義(第二版)》之後探尋的神學方向:在上帝的神性成為對世界和人性的否定之後,有沒有可能不以犧牲世界和人性為代價,去表達上帝神性?如何在肯定上帝神性的同時也肯定世界和人性,這是巴特從《羅馬書釋義(第二版)》到《教會教義學》神學思路轉變的內在理路。揀選論濃縮了巴特在這個問題上的成熟見解:揀選的目標是對人的肯定,但這一肯定的前提並非人自身具有某種值得肯定的質素,而是上帝出於自由的決斷,不滿足於自身,出離自身,與人建立盟約關係。這也就是說,祂的神性體現在其高於人但又為了人的自由決斷上,對人和他的世界而言,這意味著來自於恩典的肯定。由上帝的神性出發來肯定人性,這不是在重複十九世紀的神學範式,用上帝為人的種種需求背書,而是要為深陷戰爭災難的歐洲和世界開闢戰後的生路:上帝至高的神性不壓抑人的人性,祂允許人以盟約夥伴的形式活在祂面前。布什把巴特神學稱為「人道主義神學」[27],不無道理,但要強調的是,這種「人道主義」不源自任何一種世俗理性主義或和平主義,而是奠基於他的上帝論。

就莫特曼的個體生命經歷觀之,他從少年時期志在研究理論物理學到最終導向「承托起生存的知識」(existenztragendes Wissen)[28],這個從理科到文科的轉向要回答兩個基本問題,即戰爭結束之後,「為甚麼只有我還活著?」以及「為甚麼要繼續活下去?」對生命奧秘和意義的追問是莫特曼神學探索的起點。潘霍華在《倫理學》遺稿中提出「負責任之生命的結構」[29],對莫特曼產生了一定的影響,但他的論述語境局限在基督論之內;與之不同,巴特對揀選論的闡發立足於上帝論,面向上帝論的聚焦成為莫特曼之後思考生命問題的基本方向。《盼望神學》(Theologie der Hoffnung)固然發展出了一種不同於巴特的上帝論,尤其是把「應許」(promissio)概念整合進上帝論,但它內在的盟約神學架構,對人的生命及世界的肯定,無一不顯露著巴特式「人道主義」的痕跡。「短暫的二十世紀」所蘊含的大歷史是理解巴特與莫特曼這兩位大師內在連續性的根本前提,教義的論爭是表象,如何理解並詮釋歷史與歷史中的人,這才是那個經典時代中神學發展的內在動力。脫離這一根本前提去談論巴特和莫特曼之間的差異,意義有限。

1964年,莫特曼的《盼望神學》[30]和潘能伯格的《基督論的基本特徵》(Grundzüge der Christologie)[31]同時問世,德語神學掀開具有實質意義的嶄新一頁。兩人不約而同,都把著作寄給了巴塞爾的大師,當時尚在臥病的巴特讀完之後立即回信,正告他們,莫特曼和潘能伯格都不行,都不是他所期待的神學的「和平與應許之子」(Kind des Friedens und der Verheißung)[32]。潘能伯格留下的自傳性文字不多,他當時是否以及如何回應巴特這個差評不得而知。莫特曼在自傳《廣闊空間》(Weiter Raum)中提到巴特對待《盼望神學》的複雜態度:在1964年11月8日寫給圖愛森的信中[33],巴特讚賞這部著作在終末論問題上的創造性,認為其系統構造言之有據;在給莫特曼的信中,他質疑《盼望神學》是對布洛赫(Ernst Bloch)《希望原理》(Das Prinzip Hoffnung)[34]的鸚鵡學舌,沒有獨立價值。莫特曼在自傳中就此寫道:「他給我的信裡面批評比較多,不希望助長青年神學家的驕傲。」[35]

與其他界別類似,神學代際之間接力棒的遞交從不會和風細雨。舉個例子,1923年,也就是《羅馬書釋義(第二版)》出版後的第二年,巴特的師輩哈納克(Adolf von Harnack)曾怒而撰文〈致神學家中蔑視學術神學者的十五問〉,質疑辯證神學分裂上帝與世界,使通向善的道德教育[36]不再可能。巴特則在〈回應哈納克教授先生十五問〉中回敬他約翰福音六章44節的經文,且未作任何解說,暗示脫離基督中心的道德教育[37]問題多多。三十八年之後,年輕的潘能伯格在綱領性論文集《作為歷史的啟示》(Offenbarung als Geschichte)[38]中正式向巴特發出挑戰,認為後者講上帝直接性的「自我啟示」(Selbstoffenbarung),缺乏經文依據,有諾斯底主義[39]的嫌疑,無論是上帝之名,還是上帝之言或律法,三者都無法直接啟示出上帝自身,啟示只能是「間接性的自我啟示」[40],上帝透過在歷史中的行動,片斷性地、間接性地折射出自身本質。在稍後《基督論的基本特徵》一書中,潘能伯格從基督論角度繼續鞏固這個觀點,把巴特的基督論界定為「自上而下」[41]的基督論,意在批判巴特由邏各斯的神性出發進入子的降卑這個思路。與之相反,他認為自己的基督論類型是「自下而上」[42]:從拿撒勒人耶穌此岸的「歷史現實」[43]出發,進入對其神性的預期性認識(Antizipation),上帝和基督的一體性必須包容十字架和復活在終末論意義上的差異性。

△Portrait of Adolf von Harnack

莫特曼分享潘能伯格「自下而上」的基督論,但他對「自我啟示」這個概念的批評角度不同。潘能伯格強調歷史事實(Tatsache)在理解上帝的「自我啟示」上不可剝奪的中介性意義(Vermittlung),這使得他至今仍能影響分析式護教學的最新構想[44];莫特曼的側重點則落在應許所蘊含的「終末論盈餘」(eschatologischer Überschuß)上,作為應許的「自我啟示」不會止於基督的復活本身,它指向「基督的將來」(Zukunft Christi)及其為歷史開闢的將來視野(Horizont)。在《盼望神學》的首章「終末論與啟示」中,莫特曼把巴特神學界定為突出上帝之「先驗主體性」(tranzendentale Subjektivität)[45]的神學,批評巴特的「自我啟示」概念回溯性地把基督的復活等同為上帝這一啟示的起源,取消了它指向前方的應許內涵與將來維度。[46] 莫特曼強調終末論在整個教義學中的核心地位,實質表達了兩層意義:首先,終末論應被改造為以應許和將來為核心;其次,教義學應被改造為以應許的上帝在歷史中的主權(Souveränität)為核心,前者為表,後者為裡。《盼望神學》對終末論將來維度的強調的確和《羅馬書釋義(第一版)》的思路[47]有類似之處,但它最終的目標是對上帝的主權給出不同於巴特的表述。

△Jürgen Moltmann, Karl Barth, and Wolfhart Pannenberg by Thor Rasmussen

潘能伯格和莫特曼毫不掩飾的批判,巴特絕無可能淡定接受,這不符合他的戰鬥性格,他在回信中對兩位神學後輩表達質疑和失望,完全是在情理之中。一代人不理解另一代人,這是人類族群的基本特徵,否則代際之間的更新和突變將不再可能。莫特曼透過終末論所要達至的神學目標對晚年的巴特顯然是有觸動的。2011年,布什整理出版了自己擔任巴特學術秘書期間的日記,[48] 內容主要是對後者1965年至1968年談話的紀錄。巴特在這最後幾年時常提到莫特曼和《盼望神學》,他組織的博士生研討會也把這部著作列為新近出版的必讀書之一。[49] 巴特在1965年7月28日明確講到:共同創建「辯證神學」的一幫同仁後來之所以分道揚鑣,[50]原因就是大家在「終末論是否能決定神學思想的特性」[51] 這個問題上看法不同。他認為布特曼(Rudolf Bultmann)完全沒有終末論意識,即使是後來者莫特曼講的也不充分,而他在巴塞爾大學的教席繼任者奧特(Heinrich Ott)的《終末論》(Eschatologie)[52]一書倒是寫得很好。[53] 巴特這個評價顯然非常主觀,無論是莫特曼的《盼望神學》,還是布特曼1955年的吉福講座(Gifford Lectures)底稿《歷史與終末論》(Geschichte und Eschatologie)[54],兩者在終末論問題上的原創水準遠遠超過奧特的《終末論》,後者只是一本介紹性著作,沒有產生過影響。筆者引述這一段,不是為要對巴特的觀點品頭論足,而是要提示他經由《盼望神學》的刺激重新關注起了終末論問題。

1966年,斯塔德蘭德(Tjarko Stadtland)出版博士論文《青年卡爾·巴特神學中的終末論與歷史》(Eschatologie und Geschichte in der Theologie des jungen Karl Barth),書中最後一句這樣寫道:「巴特明確說他不想再寫終末論(《教會教義學》第五卷)了,這讓很多人難過,但是,他從自己的觀點出發還能寫甚麼終末論呢?」[55] 這句充滿譏諷的結束語惹惱了巴特。根據布什的紀錄,巴特在1966年12月2日跟他說,自己想給這個年輕人去信,告訴他兩點:首先,他還在童年的時候就對終末論問題感興趣了,四歲的時候就問過母親:「媽媽,永恆在哪裡?」其次,他只是年紀大了而已,精力不夠,假如再有力氣寫終末論的話,肯定要比你們這一代人寫得好![56] 在緊接著第二天的研討會上,巴特再次回到這個問題,批判學界新近熱議的盼望概念,矛頭直指莫特曼:「關於終末之物的學說,即終末論必須去談上帝所做的新事,也就是在其顯現中的上帝自身,而不是去談人在未來想要經歷的新事、人認為能夠經歷的新事,以及人意圖造作的新事。這是莫特曼的軟肋,他講的不就是人對那些尚未存在的、可以希冀的和可能的東西保持開放嗎?在這一點上,新約的內涵顯然更加豐富。」[57]

巴特顯然看到,《盼望神學》的意圖不只是調整終末論在傳統教義學中的權重這麼簡單,建構以應許為核心的終末論,實質是要處理上帝的主權問題,只是在晚年巴特的眼中,這個神學後輩已不是在談上帝的主權,而是錯誤地轉向了人的主權,放棄「上帝所做的新事」,撲向「人在未來想要經歷的新事」,莫特曼開始不講上帝,只講人了。「關注上帝還是關注人」,這是巴特自《羅馬書釋義(第二版)》以來所形成的神學性宗教批判的核心,也是他展開神學論辯的觀念利器,當某個神學方案觸碰巴特心中的原則問題,他往往會以「只關注人」這個終極評鑑去擊倒對手,巴特思想的激進性與保守性皆體現於此。例如在《十九世紀新教神學史》(Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert)中士來馬赫一章的結尾處,巴特評價道:在以士來馬赫為經典代表的十九世紀新教神學中,一切只剩下了人,「惟獨他才是主語,基督反倒變為謂語」[58]。對巴特而言,莫特曼在立場上已經滑向士來馬赫這個深受人類中心主義(Anthropozentrik)影響的神學宿敵那裡。按布什的記載,他批評莫特曼只是強調布洛赫意義上的「尚未」(Noch-Nicht)及其實現,但不談人從「尚未」中引申出的只是他所意願的東西,並要「上帝為此背書」[59]。後世源於巴特主義的莫特曼批判,尤其是針對其社會倫理與政治倫理的批判,在水準上從未超越晚年巴特的這個誤讀:莫特曼在近代啟蒙運動的影響下,用「人的開放性」[60]和自主(Autonomie)掩蓋了上帝的主權。

神學的代際轉換常常在彼此之間的不理解中發生並完成,上文提及的哈納克與青年巴特之爭即為一例,這是神學史寫作中無法迴避的「斷層」問題,與呈現群峰之間的綿延相比,揭示其間的斷裂更為關鍵。連續性與斷裂性是切入歷史現象的兩個基本視角,但後者更能呈現歷史「演進」的真義。巴特對《盼望神學》的拒絕不乏心理層面的原因,這並非筆者關切所在,更為緊要的是,對莫特曼本人而言,巴特批判的「人在未來想要經歷的新事」指的究竟是甚麼;「關注上帝還是關注人」,這個看起來清晰無比的立場劃界是揭示了問題,還是掩蓋了問題。上文提到,《盼望神學》試圖重新界定上帝的主權概念,這個目標設定帶有鮮明的實踐旨趣,它要回應莫特曼戰後提出的兩個基本問題:即「為甚麼只有我還活著?」和「為甚麼要繼續活下去?」。換言之,對上帝主權的重新表述要在生命的奧秘與意義這個生存論語境中展開。

就學理而言,對上帝主權與生命現象內在關聯的強調並非莫特曼所特有,早在一戰結束之前的1917年,巴特已開始嘗試把兩者聯繫在一起,批判文化新教的宗教觀,他發表於這一年的講座「宗教與生命」即為重要佐證。在巴特看來,與偏重內在、私人與靜態觀念的宗教不同,生命充滿外顯性、普遍性和動態特徵,它「高遠而陌生」[61],不是人能掌控的對象,上帝是生命運動的源頭和目標,生命應從外在性的宗教系統中得到解放。在兩年之後的著名講座「社會中的基督徒」裡,巴特把這一思路擴展至對整個近代以來,尤其是魏瑪共和國建政以來各社會界別自治傾向的批判,以政治、經濟、文化和教育等等為代表的不同社會界別固執於「自身」(an sich),固執於中立(Neutralität),彼此孤立,巴特將這種相互隔絕的現象稱為「死亡」。與之相對的「生命」意味著打碎僵硬的界別區隔,呈現生命被創造者和救贖者肯定並否定的動態結構,而這要求著一種「從上帝出發」的視角的確立。在1922年的《羅馬書釋義(第二版)》中,巴特最終發展出辯證神學成熟期的理論表達:不存在與上帝隔絕的生命,只有「一種與上帝相關的生命,被置於上帝的審判和應許之下的生命,以死亡為特徵的生命,但通過基督之死又有資格被視為對永恆生命之盼望的生命⋯⋯生命之中的生命就是上帝的自由,這對我們而言意味著死亡」[62]。

筆者在〈論卡爾.巴特《羅馬書釋義(第二版)》的「神學百科全書性」〉一文中指出,巴特好友圖愛森在寫於1921年的《陀思妥耶夫斯基》中為這個理論表述找到了對應的視覺結構,即生命作為此岸的圖像和上帝作為彼岸的透視焦點,兩者之間的透視學關係表達了上帝主權對生命現象的絕對掌控,生命的意義源頭歸於至高的上帝自身,祂是歷史此岸中一切的創造者、審判者和救贖者,在祂和世界之間,任何額外的中介都失去了意義。巴特和圖愛森發展出的這個透視主義神學範式固然帶有強烈的生存論色彩,但其本意並非對生命現象進行海德格意義上的生存論分析,他們的首要關切是確立一種「從上帝出發」的視角以及確保上帝至高主權的客觀性。在此基礎上,他們試圖回應魏瑪共和國時期以反現代性為主導的文化潮流,構建一種關於生命問題的「元理論」,批判把生命現象化約為社會界別內部的局部經驗性問題,這是以《羅馬書釋義(第二版)》為代表的辯證神學在當時的德國文化界不少先鋒名流那裡獲得認可的原因所在。

四十餘年之後,莫特曼再次回歸上帝主權與生命現象的內在關聯,但側重點完全不同。「為甚麼只有我還活著?」和「為甚麼要繼續活下去?」,兩者觸及生命的延續以及生命力的來源問題。惟有親身經驗了生命的滅絕,「活下去」才會成為一個問題。莫特曼在自傳中詳細敍述了盟軍始於1943年7月24日的「蛾摩拉行動」,他的故鄉漢堡被超過一千架戰鬥機連續轟炸,炸彈與燃燒彈引起的火災釋放出千度以上高溫,即便撤退到防空洞,也難逃厄運。目力所及之處,除了斷壁殘垣,就是已經燒焦碳化的屍體。[63] 在莫特曼紀錄片《生命之路》[64]中,莫特曼的妹妹講述了最初幾天的「蛾摩拉行動」對十七歲的莫特曼造成的影響,這在莫特曼自傳中未曾被提及。1943年2月,也即「蛾摩拉行動」的五個月前,莫特曼所在的班級被強征入「阿斯特—高炮部隊」,在「蛾摩拉行動」開始之後,部隊成員被許可在轟炸暫歇的日間回家報平安,但夜晚必須返回營地。按莫特曼妹妹的記憶,當時火車已經不通,莫特曼有一次步行三小時回到家裡,然後就「靠在李子樹上,不跟任何人講話」,他的哥哥「逃入內心」。持續一周多的「蛾摩拉行動」接近尾聲之時,站立莫特曼近旁的戰友肖普(Gerhard Schopper)突然被炸死,戰友身首異處的當晚,他發出自己的上帝之問:「我的上帝,你在哪裡?」

△”The destruction of Sodom and Gomorrah” by Jules-Joseph-Augustin Laurens.

筆者在〈莫特曼與北森嘉藏論「上帝之痛」〉一文中曾指出,這個發問模式非常接近舊約的個體性哀告詩,用上帝在空間意義上的不在場反向表達與其聯繫的強度,尤其當人與周圍世界的生命聯繫被切斷之時。這既是絕望之問,又是信仰之問,在這個問題所打開的縱深視野中,「為甚麼只有我還活著?」和「為甚麼要繼續活下去?」這兩個子問題才真正具備了神學意義:對生命力因經歷滅絕而銷蝕的哀告正是求生的表達,控訴的對象正是呼求的對象。「我被丟在死人中,好像被殺的人躺在墳墓裡,他們是你不再記念的,與你隔絕了」,詩篇八十八篇5節的這一哀告不會止於自身,它指向詩篇三十篇3節中的「你曾把我的靈魂從陰間救上來」,這是詩篇特有的敬虔模式,[65] 也是任何具有體驗深度的神學思維不會陌生的辯證結構。在莫特曼這裡,上帝主權與生命現象的關聯點是生命力(Lebenskraft):上帝的主權體現於祂賦予生命繼續存活下去的生命力。「生命必須被肯定」[66],這傳達出的不是現代人類中心主義的自我溢美,而是「你曾把我的靈魂從陰間救上來」,以及由此而生發的生之誡命(Gebot)。在《倫理學》遺稿中,潘霍華針對自殺問題寫道:「上帝捍衞生命的權利,反對厭倦自己生命的人」[67],意義即在於此。生命力被剝奪之後,如何繼續活下去,這是莫特曼切入上帝主權問題的角度。

親身經歷了大規模的生命滅絕現象之後,如何繼續活下去?這不是巴特的問題,因為他沒有這樣的經驗。從二十世紀宏觀歷史的角度來看,莫特曼和巴特在這一點上的差異也對應著第二次世界大戰和第一次世界大戰在德語世界產生的不同影響。一戰主戰場基本不在德國本土,對速戰速決的預估和戰爭膠著以至最終戰敗之間的反差,在民族主義氛圍中對戰爭之「淨化」作用的狂熱和不得不面對傷殘者戰後返鄉的荒謬感,諸多類似矛盾引發了大量具有存在主義特徵的現代性批判,無論這種批判是以文學或繪畫,還是以哲學或神學的面貌展現出來。二戰接續一戰,但影響不同,類似於日本,德國本土在戰爭後期經受了全方位的毀滅性打擊,上文提及的「蛾摩拉行動」只是盟軍軍事打擊行動之一,而且針對的目標不只漢堡,德國人不再如一戰時隔空緬懷自己的青年戰士客死他鄉,而是要面對大規模的戰爭死亡成為本土的日常現實,再加上猶太人大屠殺及其引發的罪責問題,這一切都使德語神學的發問方式產生了重大變化。巴特和莫特曼都堪稱是「戰後」思想家,但戰爭在兩者思想中留下的烙印是不同的:對巴特而言,德國威廉時代穩固的政治社會秩序在一戰中的迅速崩潰具有決定性意義,它奠定了巴特神學中嚴格區分人的各類自我投射和上帝至高主權的基本傾向;在莫特曼這裡,第三帝國及其覆滅所引發的大規模生命滅絕現象則構成根本性的神學經驗,對上帝主權的追問和對生命奧秘與意義的追問相輔相成,對上帝主權的認識要成為「承托起生存的知識」,上帝主權的特徵不是其至高性,而是與被剝奪生命力者的休戚與共(Solidarität)以及對生的肯定,對上帝主權的這種理解,《盼望神學》和《被釘十字架的上帝》(Der gekreuzigte Gott)分別是從國度(Reich)和十字架這兩個互補角度作出表述的。

《盼望神學》1964年出版之後,引發學界熱議,在書面答覆針對《盼望神學》的諸多批評時,莫特曼明確指出,他的基本神學思路是對國度和十字架進行並置,「上帝國度是十字架的肯定性內涵,因此十字架是國度的否定性內涵」[68]。從國度來理解十字架,或者說「十字架的終末化」[69]是《盼望神學》的側重點,該書第三章第九節「被釘的基督與復活顯現者的同一性」[70] 尤其清晰體現了這一點。《盼望神學》強調上帝的應許開闢出國度的境域(Horizont)以及人被差派(Sendung)入這個境域之中,盼望(Hoffnung)的實質是被差派者的生命之力,其源頭正在於被釘者的復活所揭示出的「一種新創造的存在根基(Seinsgrund)」[71]。上帝在歷史中的主權,或者說祂與被剝奪生命力者休戚與共的方式是在應許中把後者差派入歷史的將來境域:「當人開始在信仰與盼望中面向這個上帝的可能性與應許去生活時,生命的豐富便展開為具有歷史性的生命,因而也就是要被熱愛的生命。」[72]對生命的重新接納或者說盼望,它不能勾銷「時間的傷痛」[73],而是必須攜帶這個「當下的十字架」[74]而行,因為它要「在上帝的應許之上為消逝的、垂死的和死去的瞻望未來」[75]。《被釘十字架的上帝》與《盼望神學》相對,從十字架來理解國度,使子「開放的可受傷性」[76]成為父的主權[77]的內在環節,用父因子而受難來表述上帝與被剝奪生命力者的休戚與共。在這兩部著作中,上帝主權都與「消逝的、垂死的和死去的」具有何種終末前途這個問題緊密結合在一起。

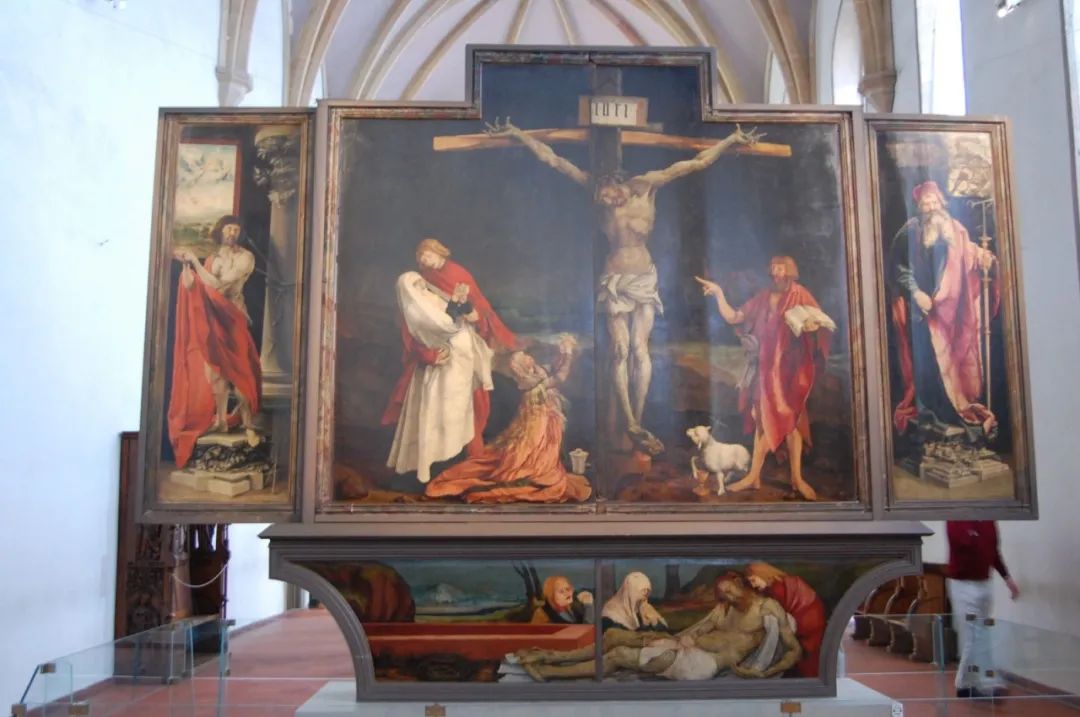

按布什的記載,巴特在1968年去世前一個半月和他談起《盼望神學》,回憶莫特曼曾在1966年拜訪過自己,兩人當時的談話圍繞上帝論展開。巴特面告莫特曼:你的上帝給人留下「貧乏的印象」(poveren Eindruck)[78],莫特曼答道:「上帝是貧乏(ärmlich)的!」隨即指向巴特懸掛在書桌前的那幅格呂內瓦爾德(Matthias Grünewald)的畫。[79] 巴特回應道:「莫特曼先生,您代表的是怎樣的一種神學!被釘者,祂在這種貧乏中恰恰啟示了上帝的豐足,恰恰只有祂才是永恆豐足的上帝!」[80] 巴特和莫特曼之間的對談肯定不只三句話,經過巴特本人和布什的兩層轉述,只剩下看上去似乎是相互關聯的這三句。巴特提到「貧乏的印象」,針對的是莫特曼用盼望來連結上帝主權和被差派入歷史的人,尤其是他眼中盼望的空洞性對上帝主權概念的消蝕。莫特曼用「上帝是貧乏的」來回應,把意義方向帶到路德十字架神學語境中基督的「人性、虛弱、愚拙」(humanitas, infirmitas, stulticia)[81]上,這顯然是數年後《被釘十字架的上帝》一書的核心論點之一。巴特對莫特曼的回應承接這個意義,符合十字架神學的經典結構,即上帝的貧乏與其豐足之間的對比結構,但他把側重點拉回到上帝的「永恆豐足」上。這三句高度濃縮的對話無法讓人得知兩人當時交流的全貌,但仍在一定程度上反映出巴特在上帝主權與人之間嚴格劃界的傾向。上文曾提到巴特對莫特曼終末論的批判,表達的含義是類似的:「終末論必須去談上帝所做的新事,也就是在其顯現中的上帝自身,而不是去談人在未來想要經歷的新事、人認為能夠經歷的新事,以及人意圖造作的新事。這是莫特曼的軟肋,他講的不就是人對那些尚未存在的、可以希冀的和可能的東西保持開放嗎?」[82]

△Le Retable d’Issenheim by Matthias Grünewald

對巴特而言,「人在未來想要經歷的新事」,其本質是人在歷史中追隨己意的虛幻造作,被高傲、怠惰與謊言[83]所纏繞,曖昧不明,用上帝為之背書將損害上帝主權,使其「貧乏」;在莫特曼這裡,「人在未來想要經歷的新事」首先事關「活下去」,求「新」(novum)不是在造作中求刺激,而是求生命力的賜下,發生在「新事」之前的,是「你曾把我的靈魂從陰間救上來」。筆者在上文指出,兩者之間的這個「斷層」並非源於學理偏好上的差異,而是源於經驗的差異。通過重新激活盟約神學傳統,巴特在戰後已強有力地表達出上帝對生的肯定,但莫特曼為之增添了新的內涵,即上帝與被剝奪生命力者的休戚與共,其旨趣顯然不是形而上學或哲學有神論(philosophischer Theismus)[84],而是對生命滅絕現象的回應。伴隨這個新內涵而來的,是罪論聚焦點的變化,這是《盼望神學》導言第三節以「絕望之罪」(Sünde der Verzweiflung)為標題的原因。在這一節裡,莫特曼明確區分兩類罪,一類以人的自我擴張為標誌,是「想要和上帝相似」的罪,另一類以「對生命的厭倦」(taedium vitae)[85]為標誌,是絕望的罪,他的罪論聚焦在第二類上。絕望是盼望的反面,它的罪性在於違背了生之誡命,正如上文對潘霍華的引述,「上帝捍衞生命的權利,反對厭倦自己生命的人」,以厭倦為標誌的絕望是對生命滅絕現象的消極認同,「上帝賜給他應許,但人卻不願回應對他提出的要求」[86]。與之相比,巴特在和解論框架裡構建的三元式罪論偏重第一類,筆者將另行撰文分析,不在此贅述。[87]

「絕望之罪」是在生命滅絕現象這個語境裡展開的罪論,脫離這個語境,絕望以及與之相關的盼望「學說」面臨被隨意詮釋和裝扮的危險。《盼望神學》論述的絕望與盼望跟在啟蒙意義上的自我實現是否達成毫無關係,絕望之所以是罪,不是指它對理性主體的能力和價值失去信心,而是指它違背生之誡命。盼望和絕望關係到「活還是不活」的問題,而不是人的願望是否達成的問題,莫特曼神學思考的起點是「奧斯威辛之後」,不是「啟蒙之後」,大量的莫特曼閱讀者和詮釋者並沒有真正理解這一點。以巴特的現代性批判為預設,莫特曼針對絕望和盼望的論述基本被誤讀為近代意義上的人類中心論,而奧斯威辛所代表的生命滅絕現象在兩者之間造成的「斷層」則被完全掩蓋。就二十世紀下半葉的德語神學而言,莫特曼的貢獻正在於把生命滅絕現象、生之誡命以及與之相關的「文化記憶」引入系統神學的基礎論域,例如三一論[88]和聖靈論[89]等,這使他既區別於巴特,也區別於潘能伯格。過去十年間,年逾八十的莫特曼相繼出版《盼望倫理》(Ethik der Hoffnung)[90]及《永活的上帝與生命的充盈》(Der lebendige Gott und die Fülle des Lebens;中譯書名)[91],生之誡命仍是其論述主線。少年時期對生命滅絕現象的生存性經驗絕不僅僅只具有傳記花絮的意義,它賦予莫特曼獨一無二的神學起點,[92]也推動他對上帝在歷史中的主權形成新的見解,對於這個見解的內涵與價值,晚年的巴特並沒有真正理解。

「絕望之罪」以及「對生的肯定」源於「奧斯威辛之後」,它們是莫特曼留給世界神學的兩項思想遺產,對於當下流行的罪論和生命觀而言,意義尤其重大。今天的罪論突出罪的系統性和匿名性,[93]人在社會結構中的易受誘惑性和自我迷失成為罪展現其權力的場域,與之相應,生命的自我延續透過「弱肉強食」而體現出的殘酷性[94]得到強調。這種罪論與生命觀揭示了消費社會虛偽的「浪漫化」生命觀,因為後者借助各類宗教話語和倫理話語,把人通過消費來填充的虛無「自我」美化為至高。這種帶有宗教批判特徵的理解角度突出對罪和對生命的現實主義認知,著眼點是人的必死性與世界的沉淪,一百年前的辯證神學已為之作出最佳示範;然而,神學的根本視閾是上帝與生,而非上帝與死,對死的論述只因復活和新創造而有意義,脫離這個視閾,上述罪論與生命觀的「現實主義」將削弱繼而消解神學論述的基本品質。在被透視的「赤裸生命」及其絕望成為世界性現實的歷史時刻,「絕望之罪」和「對生的肯定」提示著更為深刻的現實維度和生命維度。新冠病毒肆虐,世界震盪,神學思想面臨重建疾病觀、生命觀以及全球史觀的迫切任務,在此,真正具有啟發意義的基礎視閾不是「去烏托邦」思維的「弱肉強食」,而是保羅意義上「受造之物切望等候」(exspectatio creaturae)的終末遠象,它的深度正是源於對煎熬中的生命和上帝的主權所進行的並置,而脫離這一視閾,我們將難以正確把握奧古斯丁在「世界史」問題上的深刻洞見:

如今,世界就像一部榨油機,它正在擠榨。如果你是泡沫,那麼,你就流入排泄管道;如果你是油,那麼,你就留在油箱中。被擠榨是不可避免的;只是請你留意泡沫,留意油。世界上之所以出現擠榨現象,乃是因為饑饉、戰爭、貧困、物價上漲、困窘、死亡、掠奪、吝嗇;這些都是窮人的苦難和國家的艱憂;我們體驗著這些……於是,就有一些人在這樣的苦難中憤憤不平地說:「基督教時代是多麼糟糕啊……」這就是從榨油機中流出、經排泄管道排泄掉的泡沫。泡沫的命運是悲慘的,因為它們在褻瀆神靈;泡沫不發光,油才有光澤。也就是說,還有另一種人,處在同樣的擠榨和將他們磨碎的研磨中——難道這不是一種把他們研磨得如此光亮的研磨嗎?[95]

”

注释

(滑 动 以 查 看)

↓

[1] Jürgen Moltmann, ed., Anfänge der dialektischen Theologie, Teil 1: Karl Barth, Heinrich Barth, Emil Brunner, 6. Aufl.(Gütersloh: Chr. Kaiser/Gütersloher Verlagshaus, 1995).

[2] Wolfhart Pannenberg, Problemgeschichte der neueren evangelischen Theologie in Deutschland: Von Schleiermacher bis zu Barth und Tillich (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1997), 176ff, 205ff.

[3] Jürgen Moltmann, ed., Anfänge der dialektischen Theologie, Teil 2: Rudolf Bultmann, Friedrich Gogarten, Eduard Thurneysen, 2. Aufl. (München: Chr. Kaiser Verlag, 1967), 220.

[4] Eduard Thurneysen, “Die Anfänge,” in Karl Barth,Antwort: Karl Barth zum 70. Geburtstag am 10. Mai 1956 (Zollikon-Zürich: Evangelischer Verlag AG, 1956), 831-864.

[5] Eberhard Busch, Karl Barths Lebenslauf (München: Chr. Kaiser, 1978), 84ff.

[6] Katya Tolstaya, Kaleidoscope: F. M. Dostoevsky and Early Dialectical Theology, trans. Anthony Runia (Leiden/Boston: Brill, 2013); Paul Brazier, Barth and Dostoevsky: A Study of the Influence of the Russian Writer Fyodor Mikhailovich Dostoevsky on the Development of the Swiss Theologian Karl Barth, 1915-1922 (Milton Keyne, UK: Paternoster, 2007); Maike Schult, Im Banne des Poeten: Die theologische Dostoevskij-Rezeption und ihr Literaturverständnis (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprech Verlag, 2012).

[7] Hong Liang, Leben vor den letzten Dingen: Die Dostojewski-Rezeption im frühen Werk von Karl Barth und Eduard Thurneysen (1915–1923) (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2016).

[8] Jürgen Moltmann, Weiter Raum: Eine Lebensgeschichte (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2006), 59f.

[9] 像德國神學家潘霍華(Dietrich Bonhoeffer)、現象學家舍勒(Max Scheler)以及德裔美國政治理論家鄂蘭(Hannah Arendt),都屬於這種情況。

[10] Hannah Arendt, Der Liebesbegriff bei Augustin: Versuch einer philosophischen Interpretation, ed. Ludger Lütkehaus(Berlin/Wien: Verlagsgesellschaft, 2003).

[11] Arendt, Der Liebesbegriff bei Augustin, 13f.

[12] 針對莫特曼的教育理念與教育方式,韋爾克、沃弗(Miroslav Volf)和林鴻信都表達過類似感受,那就是他們每個人都被鼓勵去做自己,走獨立自主的思想之路。

[13] Dietrich Bonhoeffer, Gemeinsames Leben/Das Gebetbuch der Bibel, ed. Gerhard Ludwig Müller and Albrecht Schönherr (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2015).

[14] Dietrich Bonhoeffer, Nachfolge, ed. Martin Kuske and Ilse Tödt (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2015).

[15] Dietrich Bonhoeffer, Ethik, ed. Ilse Tödt, Heinz Eduard Tödt, Ernst Feil and Clifford Green (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2015).

[16] Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, hrsg. von Christian Gremmels, Eberhard Bethge u. Renate Bethge in Zusammenarbeit mit Ilse Tödt(Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2015), 534.

[17] Bonhoeffer, Ethik, 163ff.

[18] Moltmann, Weiter Raum, 20f.

[19] Bonhoeffer, Ethik, 199ff.

[20] Jürgen Moltmann, Gott in der Schöpfung (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2016), 36ff.

[21] Karl Barth, Die Kirchliche Dogmatik II. 2, 3. Aufl.(Zollikon-Zürich: Evangelischer Verlag AG, 1959), 177ff.

[22] Jürgen Moltmann, Hoffen und Denken, Beiträge zur Zukunft der Theologie (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2016), 241.

[23] Moltmann, Hoffen und Denken, 241.

[24] Moltmann, Hoffen und Denken, 243.

[25] Moltmann, Hoffen und Denken, 244.

[26] Gerrit Cornelis Berkouwer, Der Triumph der Gnade in der Theologie Karl Barths, trans. Theo Preis(Neukirchen Kreis Mores: Verlag der Buchhandlung des Erziehungsvereins, 1957), 149ff.

[27] Eberhard Busch, Humane Theologie:Texte und Erläuterungen zur Theologie des alten Karl Barth, Polis Bd. 31 (Zürich: EVZ-Verlag, 1967).

[28] Jürgen Moltmann, Erfahrungen theologischen Denkens: Wege und Formen christlicher Theologie (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2016), 20.

[29] Bonhoeffer, Ethik, 256ff.

[30] Jürgen Moltmann, Theologie der Hoffnung: Untersuchungen zur Begründung und zu den Konsequenzen einer christlichen Eschatologie (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2016).

[31] Wolfhart Pannenberg, Grundzüge der Christologie (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 1964).

[32] Karl Barth, Briefe 1961-1968, Karl Barth Gesamtausgabe, Band 6(Zürich: Theologischer Verlag, 1979), 275.

[33] 即本書代序結尾處莫爾特曼提到的書信(頁xiii)。參Moltmann, Weiter Raum, 114。

[34]Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1959).

[35] Moltmann, Weiter Raum, 114.

[36] Jürgen Moltmann, ed., Anfänge der dialektischen Theologie,Teil 1: Karl Barth, Heinrich Barth, Emil Brunner, 3. Aufl.(München: Chr. Kaiser Verlag, 1974), 324.

[37] Moltmann, Anfänge der dialektischen Theologie, Teil 1: Karl Barth, Heinrich Barth, Emil Brunner, 3. Aufl., 327.

[38] Wolfhart Pannenberg, ed., Offenbarung als Geschichte (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1961).

[39] Pannenberg, Offenbarung als Geschichte, 14.

[40] Pannenberg, Offenbarung als Geschichte, 16.

[41] Pannenberg, Grundzüge der Christologie, 27.

[42] Pannenberg, Grundzüge der Christologie, 28.

[43] Pannenberg, Grundzüge der Christologie, 29.

[44] 潘能伯格的這個思路繼續影響著當下分析式護教學的基督論建構,如駱德恩教授的近期力作:Andrew Ter Ern Loke, The Origin of Divine Christology (New York: Cambridge University Press, 2017)。

[45] Moltmann,Theologie der Hoffnung, 43ff.

[46] Moltmann,Theologie der Hoffnung, 50.

[47] Karl Barth, Der Römerbrief (Erste Fassung) 1919, ed. Hermann Schmidt (Zürich: Theologischer Verlag, 1985), 325.

[48] Eberhard Busch, Meine Zeit mit Karl Barth (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2011).

[49] Busch, Meine Zeit mit Karl Barth, 99.

[50] Busch, Meine Zeit mit Karl Barth, 19.

[51] Busch, Meine Zeit mit Karl Barth, 19.

[52] Heinrich Ott, Eschatologie (Zollikon: Evangelischer Verlag,1958).

[53] Busch, Meine Zeit mit Karl Barth, 19.

[54] Rudolf Bultmann, Geschichte und Eschatologie, 2. Aufl.(Tübingen: J.C. Mohr [Paul Siebeck], 1957).

[55] Tjarko Stadtland, Eschatologie und Geschichte in der Theologie des jungen Karl Barth (Neukirchen: Neukirchener Verlag des Erziehungswesens, 1966), 189.

[56] Busch, Meine Zeit mit Karl Barth, 140.

[57] Busch, Meine Zeit mit Karl Barth, 140.

[58] Karl Barth, Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert. Ihre Vorgeschichte und ihre Geschichte, zweite, verbesserte Aufl.(Zollikon/Zürich: Evangelischer Verlag, 1952), 424.

[59] Busch, Meine Zeit mit Karl Barth, 654.

[60] Busch, Meine Zeit mit Karl Barth, 144.

[61] Karl Barth, “Religion und Leben,” in Karl Barth Gesamtausgabe Abteilung III: Vorträge und Kleinere Arbeiten 1914–1921, hrsg. von Hans-Anton Drewes in Verbindung mit Friedrich-Wilhelm Marquardt (Zürich: Theologischer Verlag, 2012), 434.

[62] Karl Barth, Der Römerbrief (Zweite Fassung) 1922, ed. Cornelis van der Kooi and Katja Tolstaja (Zürich: Theologischer Verlag, 2010), 683.

[63] Moltmann, Weiter Raum, 27f.

[64] 《生命之路》的作者是80後紀錄片導演潘蕾蕾和王鑫。

[65] Bernd Janowski, Konfliktgespräche mit Gott: Eine Anthropologie der Psalmen (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2003).

[66] Jürgen Moltmann, Der lebendige Gott und die Fülle des Lebens: Auch ein Beitrag zur Atheismusdebatte unserer Zeit, 2. Aufl.(Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2015), 151.

[67] Bonhoeffer, Ethik, 196.

[68] Wolf-Dieter Marsch, ed., Diskussion über die “Theologie der Hoffnung” von Jürgen Moltmann (München: Chr. Kaiser Verlag, 1967), 227.

[69] Marsch, Diskussion über die “Theologie der Hoffnung” von Jürgen Moltmann, 223.

[70] Moltmann, Theologie der Hoffnung, 179ff.

[71] Marsch, Diskussion über die “Theologie der Hoffnung” von Jürgen Moltmann, 224.

[72] Moltmann, Theologie der Hoffnung, 26.

[73] Moltmann, Theologie der Hoffnung, 26.

[74] Moltmann, Theologie der Hoffnung, 26.

[75] Moltmann, Theologie der Hoffnung, 27.

[76] Jürgen Moltmann, Der gekreuzigte Gott:Das Kreuz Christi als Grund und Kritik christlicher Theologie (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2016), 236.

[77] 參本書下編第一篇〈莫特曼與北森嘉藏論「上帝之痛」〉第四部分「上帝之痛與上帝的主權」。

[78] Busch, Meine Zeit mit Karl Barth, 653.

[79] 參本書代序中莫特曼對自己求學時代拜訪巴特寓所的回憶(頁vii-viii)。

[80] Busch, Meine Zeit mit Karl Barth, 653.

[81] WA 1, 362, 4-5.

[82] Busch, Meine Zeit mit Karl Barth, 140.

[83] 這是巴特罪論的三個核心。

[84] 激活哲學有神論傳統是潘能伯格的重要思想關切之一。

[85] Moltmann, Theologie der Hoffnung, 19.

[86] Moltmann, Theologie der Hoffnung, 18.

[87] 參曾劭愷教授的相關精彩論述:Shao Kai Tseng, Barth’s Ontology of Sin and Grace: Variations on a Theme of Augustine (London and New York: Routledge, 2019), 76ff。

[88] Jürgen Moltmann, Trinität und Reich Gottes: Zur Gotteslehre (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2016), 230ff.

[89] Jürgen Moltmann, Der Geist des Lebens: Eine ganzheitliche Pneumatologie (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2016), 95ff。參考丹茲對莫特曼聖靈論的最新評析:Christian Danz, Gottes Geist: Eine Pneumatologie (Tübingen: Mohr Siebeck, 2019), 10ff。

[90] Jürgen Moltmann, Ethik der Hoffnung (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2010).

[91] Jürgen Moltmann, Der lebendige Gott und die Fülle des Lebens: Auch ein Beitrag zur Atheismusdebatte unserer Zeit, 2. Aufl. (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2015).

[92] Moltmann, Erfahrungen theologischen Denkens, 19f.

[93] Sigrid Brandt, Marjorie Hewitt Suchocki and Michael Welker, eds., Sünde: Ein unverständlich gewordenes Thema (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2005).

[94] Michael Welker, “Gottes Gerechtigkeit,” Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Religionsphilosophie 56, no.4(2014): 413.

[95] 卡爾.洛維特(Karl Löwith):《世界歷史與救贖歷史:歷史哲學的神學前提》,李秋零、田薇譯(上海:三聯書店,2002),頁1。