王下 4:1有一个先知门徒的妻,哀求以利沙说:“你仆人我丈夫死了,他敬畏耶和华是你所知道的。现在有债主来,要取我两个儿子作奴仆。”

王下 4:2以利沙问她说:“我可以为你作什么呢?你告诉我,你家里有什么?”她说:“婢女家中,除了一瓶油之外,没有什么。”

王下 4:3以利沙说:“你去,向你众邻舍借空器皿,不要少借。

王下 4:4回到家里,关上门,你和你儿子在里面,将油倒在所有的器皿里,倒满了的放在一边。”

王下 4:5于是妇人离开以利沙去了,关上门,自己和儿子在里面,儿子把器皿拿来,她就倒油。

王下 4:6器皿都满了,她对儿子说:“再给我拿器皿来。”儿子说:“再没有器皿了。”油就止住了。

王下 4:7妇人去告诉神人。神人说:“你去卖油还债,所剩的,你和你儿子可以靠着度日。”

以利沙的这个神迹与他师父曾行过的一个神迹非常相似:

王上 17:7过了些日子,溪水就干了,因为雨没有下在地上。

王上 17:8耶和华的话临到他,说:

王上 17:9“你起身往西顿的撒勒法去,住在那里,我已吩咐那里的一个寡妇供养你。”

王上 17:10以利亚就起身往撒勒法去。到了城门,见有一个寡妇在那里捡柴,以利亚呼叫她,说:“求你用器皿取点水来给我喝。”

王上 17:11她去取水的时候,以利亚又呼叫她,说:“也求你拿点饼来给我。”

王上 17:12她说:“我指着永生耶和华你的 神起誓,我没有饼,坛内只有一把面,瓶里只有一点油。我现在找两根柴,回家要为我和我儿子作[饼];我们吃了,死就死吧!”

王上 17:13以利亚对她说:“不要惧怕!可以照你所说的去作吧!只要先为我作一个小饼,拿来给我,然后为你和你的儿子作饼。

王上 17:14因为耶和华以色列的 神如此说:‘坛内的面必不减少,瓶里的油必不缺短,直到耶和华使雨降在地上的日子。’”

王上 17:15妇人就照以利亚的话去行。她和她家中的人,并以利亚,吃了许多日子。

王上 17:16坛内的面果不减少,瓶里的油也不缺短,正如耶和华借以利亚所说的话。

自古以来,我国人民就常常生活在饥荒恐怖的集体无意识之下,或许正因如此,以利亚的这一神迹特别满足了饥民后裔内心深处最隐秘的欲望,于是在1980年后的基督教复兴过程中,从河南开始,一些人高举这一神迹,迅速在北方广大农村地区发展出一个“二两粮”异端,其特色教义就是,只要入了它教门,家里的面(米)和油就不会缺少,因为这是“生命粮”。

也曾听过有人解释12节中的“两根柴”,说这就是“十字架”。我并不敢说,这算是在效法马丁路德“每一页圣经中都有耶稣”之意。

每当想到这类事情,我总能联想起一个故事,就是二战时美军曾短暂在南太平洋一座小岛上驻扎,然后就撤走了,并未注意到树丛中的生番们惊诧的眼神。四十年后,美军偶然又回到这个岛上,忽然便有一群野人在酋长带领下冲过来纳头便拜,几番沟通美国人才勉强弄清楚状况。原来四十年前一别后,岛上已经发展出一种宗教崇拜,说有驾着大鸟的白色天使临到,将来还会再来。现在大鸟果然又回来了。酋长还领着懵了一脸的天使们去看土人们为他们搭建的神庙,巨大的祭坛上赫然停靠着一架草木禾秸扎成的模型飞机,煞有介事,十分逼真。

当一个人或一群人的认知体系并不足以解释某种超越他理解能力的复杂事件,却又一定要他给出解释时,二两粮和大鸟教的诞生就并不算出人意外。我曾给不到一岁的女儿看了小半集英文版的《美国队长》,之后她就常常得意洋洋地频繁复述她自认为看懂了的故事大意:“美国,死啦!”

当然,某种程度上,面对信仰时,我们其实都是懵懂的小孩。如果没有天上来的启示和保守这启示的道统,我们就只能用自己或精致或粗糙的知识、文化、经验、背景乃至脑洞,来强解陌生的高维、复杂事物,然后得出各种强行降维后的,似是而非的结论。

基督教初入华时,士大夫们读了福音书,对“耶稣究竟为何而死”百思不得其解,最后只好说:还是因为得罪了总督和皇上。显然,这一解释其实并不能比洪秀全杨秀清他们高明到哪里去。

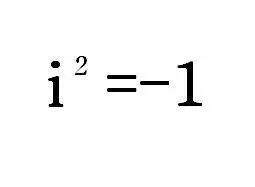

又好像你如果给一个特别认真的四年级小学生讲虚数,就是负数的平方根,他一定会着急地和你争辩说负数绝对不可以开平方,然后就在你不理不睬地继续往下讲时,难过地哭了起来。

虽然这位同学还是比他沉迷王者农药的同侪要可爱的多,但如果十年之后正式要学高等数学的时候他还是这么可爱,父母可就要忧心忡忡了。正如希伯来书的作者曾有过同样的忧心,他直言,这么多年了,这些信徒还是只能喝奶而不能吃干粮(来5:12)。属灵上的老顽童或老莱子实在并不可爱,这种灵命发育迟缓的症状只会让圣灵担忧。

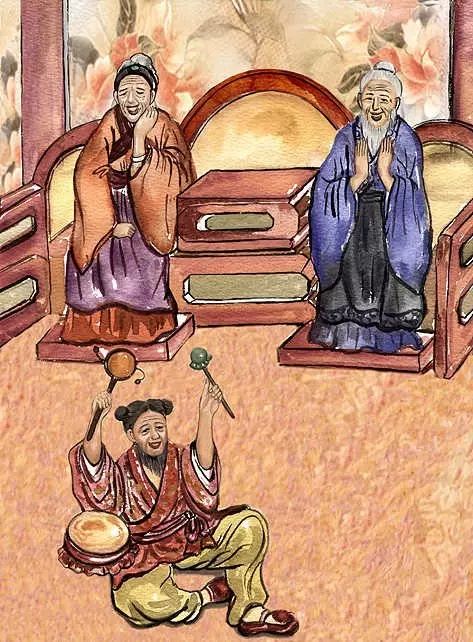

老莱子戏彩娱亲

而神迹,显然是一种来自高维的复杂事物,解释和应用的时候特别需要启示与传承。具体来说就是要有基本的神学框架,及与之匹配的维度足够的三观。

三观是人人都有的,没有它就活不下去。但如果一个人的头脑没有被正确的启示三观装备,就意味着它充满的只是形态各异的巫术三观。

大多数巫术是比较粗浅的,五斗米,二两粮,义和团刀枪不入,大中华自古以来。还有些巫术就精致的多,常会以国学或科学的名义出现。前者先不说了。

而所谓科学,在面对以利沙这个“空瓶变油”的神迹时,是一定会气急败坏的,因为这个现象显然不符合化学,以及物质守恒定律。解释不了,又不肯承认科学并不完备,又不肯像小学生一样难过地哭,就只好说,你这个信仰不对,你这个圣经不对。

但如果科学教徒能稍微多了解一些以利沙行过的其它神迹,特别是用盐净化恶水(王下2:19-22)和用面化解瓜毒(王下4:38-41)那两个,就比较有可能更能接受那种类型的神迹,因为多多少少进入了他的认知领域,他至少可以将焦点先集中在研究这神奇的盐和面的具体成分上去。

只是,这样一来他的解释体系就尴尬了。如果有些神迹能理解,有些神迹理解不了,能理解的时候就说“圣经还算有几分道理”,理解不了就说“圣经果然是无稽之谈”,那这个无理由的先入为主和自以为的天经地义,其判断标准究竟是什么呢?是理性?是经验?是截止到目前的科学认知?那么在五十年前看起来还十分荒唐的肋骨造人,如今在干细胞移植和克隆技术出现之后,还有人会觉得它真的荒唐吗?

所以面对天启的圣经,地上的人还是不要轻易下断言好些,免得上帝发笑,甚至发怒。

如果从启示和传统的角度来查考神迹,我们可以审慎地归纳出如下观点:

第一:神迹并不经常出现,事实上总体而言非常罕见。在圣经所涵盖的漫长历史中,神迹只集中在以下三个时段大量出现:摩西时代,以利亚以利沙时代,耶稣和使徒时代。就是因为不常出现,才叫做神迹。所以“正常情况”下,生病就是会死,死了就是会烂,铁掌或许有,水上漂就不能有。

第二:神迹的出现都伴随着神的话语,或者毋宁说神迹就是为了给神的话语开路。以上三个时代的神迹皆是如此。道一旦传开,神迹就不再频繁出现,保罗那曾经可以被人拿去治病的手巾或围裙(徒19:12),不再能治特罗非摩(提后4:13,20)和他自己的病。

第三:神迹(超自然神迹)其实也并不与自然规律(姑且按照我们通常的字面理解来用这个词)冲突。因为一方面可能某些神迹只是人类尚未认识到的自然规律,另一方面,终极而言,从上帝视角来看,既然规律和神迹都是由祂创造、被祂使用,那么对祂而言其实一切就都是“自然”的。只有囿于有限理性的人才会觉得不自然或超自然。

第四:超自然神迹是否“正常”,取决于你对“正常”的定义(这也是对第三点的延伸)。“正不正常”,其实这不是个语言问题,也不是个科学问题,而是一个世界观(历史观)问题。

亚伯拉罕·凯波尔指出,就是根据对“正常”一词的不同理解,产生了两种世界观(历史观):

目前的这个世界是处于正常状态呢?还是不正常状态?假如宇宙是处于一种正常状态,那么它就是在从原始状态渐渐向理想状态进化的过程。但是,假如这个宇宙目前的状态是不正常的,那么它已被打扰了,唯有重建才能达到起初的目标。在科学的范畴里,没有哪两个对立的思想、原则比上述的这两种更泾渭分明了。持正常论观点的人只看自然数据,他们竭尽全力,分析检查因果之间的逻辑关系,不找到一种可以解释所有现象的答案誓不罢休。他们也尊重信心,但只是在某种形式上的信心,即:必须是与人的一般意识相和谐的信心,并且他们认为这是正常的,在物质上,他们否认创造论,只接受进化论——过去没有起始点,未来也一直在进化,直到消失在无穷远。他们认为,所有的生物,包括人类在内,都是从生命的低等状态进化而来。他们坚决否认神迹,认为只有自然规律统治一切。他们否认罪,只承认道德从低等向高等的进化,如果说他们能够容忍圣经的话,那么有一个前提,那就是,所有不能以人的逻辑来解释的必须统统删除。假如一定要有一位基督的话,那不过就是以色列人发展过程中的一个产物。同样,关于神,更确切地说,关于超然存在,他们所持的观点就是不可知论,那是隐藏在可见世界后面的,或者泛泛地藏在于万物之中的,人头脑所形成的概念。

在凯波尔的意义上,科学教徒都是某种“正常论”者,所以他们不能容忍任何超越他认知能力的不正常。

相对而言,基督徒们,则是“异常论”者:

另一方面,持不正常论的人,承认有微观进化,但坚信万物之初皆出于创造而不是进化,坚决反对正常论的观点。他们不可动摇地相信人是一个独立的物种,因为只有人才反映了神的形像;罪毁掉了人最初的本性,人生来就有罪,因而是悖逆神的。因此,他们认为神迹是修复不正常状态的唯一方法:重生是神迹,圣经是神迹,基督是神迹,是神本身降卑到我们中间来。因着不正常状态的重生,他们就不断地在三位一体神里,而不是在自然之中找到真正的正常。

(以上两段文字引自亚伯拉罕·凯波尔的《加尔文主义讲座》第四讲《加尔文主义与科学》,译者王兆丰)

所以,正常论和异常论,是截然相反、完全对立的两种历史观和世界观。你不可能不做出选择。你不可能同时脚踩这两只船。你必须问自己一个问题:如今的世界是正常的,还是异常的?然后给出你的判断和选择。

正常论者的历史叙事主要来自进化论:我们来自无限遥远(或者至少137亿年前)的过去,我们的肉体来自星辰大海,我们的灵魂来自基因突变,我们的存在是个既成事实,我们的未来是个未知系统。

而异常论者的历史叙事则来自圣经与自然(也就是:特殊启示和普遍启示):我们来自神的创造,起初一切都十分美好,后来罪入了世界,始祖及之后的人类都堕落了,世界(自然界)也因罪而败坏。然而主耶稣救赎了我们,恢复了我们与神、与人、与世界的关系。将来祂还会再来,将一切都彻底更新——未来的天堂会比曾经的乐园更美。

这就是凯波尔谈到“异常论”时的意思。这种历史观和世界观来自圣经,是耶稣的启示,所以当然也是耶稣的叙事模式,可见于祂绝大多数的讲论当中。比如在祂论述“婚姻问题”时。

当有人问祂,“离婚可不可以、如果不可以为什么摩西说写休书就可以离婚”之时,祂回答,摩西这样做,是因为你们心硬(罪和堕落给人的影响),但起初并不是这样(太19:8)。也就是说上帝起初设计婚姻时,婚姻的“正常”状态本不是这样。按着上帝的顶层设计,男人长大后要离开父母与妻子连合二人成为一体,除非死亡(而不是休书)把他们分开。所以,今日的人们认为结婚离婚都是人的天赋人权与当然自由,认为离婚是正常的,恰好就表现了前述“正常论”者的三观在婚姻问题上的态度和应用,也显明了他们不信神,不知道或者不相信事情本来的样子。而基督徒坚持不可离婚,认为随意离婚是异常的,这并非标新立异,而恰恰是对永恒真理的归正和恢复,是要在这败坏的世界中,尽可能地将事情恢复到应有的样子。

并且在此处(太19:10-12)和后来的另一个场合(太22:29-30),耶稣进一步指出,婚姻在复活之后的新天新地甚至都不再会存在(太22:30),因为那时选民将像天使一样,与上帝完全同在。

所以,耶稣对婚姻的论述与救赎是有步骤的:第一步是把已经堕落的它先恢复到起初的样子,然后就沿着神所预定的轨道,最终将婚姻带到一个更高、或者说最高的高度,不但超越如今这种随便离婚的异常状态,还要超越起初未堕落时的“男女结合永不离婚”的正常状态,而达到“不嫁不娶与神同在”的“成全”状态。

耶稣、圣经以及凯波尔的这种历史观(世界观)可以用一个“对号”来表示:世界与人起初都在高处,后来堕落,然后救赎来到,情况得到某种程度的恢复,然而彻底的更新是在末日,那时我们将在那更高、至高之处与主同在。至于如今的我们是处在对号的哪个部分(后文会谈到这个问题),这差不多取决于你认同哪一种末世论(当然神完全知道我们处于哪个部分)——但承认我们的确是处于这个对号形状的历史之中,才是基督徒(异常论)和外邦人(正常论)的历史观与世界观的本质区别。

有了这个漫长的铺垫,现在我们终于可以回来解释以利沙这个空瓶变油的神迹了。

首先,律法中的确有可以将欠债者卖身为奴的条款(利二十五39),债主或许正是援引这些条款要来取走这两个孩子。但我们可以凭着信,像主一样指出:“但起初并不是这样”。我们很难想象起初上帝让人“生养众多、遍满地面、治理这地(创1:28)”之时,就暗示了奴隶制或准奴隶制的存在。奴仆的产生,显然是因为罪的介入,使得“汗流满面才能糊口(创3:19)”以及“治理这地”的同时,人与人之间正常的分工不同,被不正常地固化为阶层不同。惟有在救赎的福音中,保罗才谈到恢复后的光景:我们不拘是犹太人,是希利尼人,是为奴的,是自主的,都从一位圣灵受洗,成了一个身体,饮于一位圣灵(林前 12:13)。以及:你是作奴仆蒙召的吗?不要因此忧虑。若能以自由,就求自由更好。因为作奴仆蒙召于主的,就是主所释放的人;作自由之人蒙召的,就是基督的奴仆。你们是重价买来的,不要作人的奴仆(林前 7:21-23)。

保罗的叙述既包含了“起初的样子”,也预告了“将来的样子”,就是众人都会成为弟兄姊妹,在基督里合而为一,不再有主仆之分。

所以,以利沙现在面对的这个情况,就是一个先知的门徒死了,他家穷到只剩下一瓶油,以致妻子要卖儿为奴还债、度日,就是一个实实在在的异常情况。虽然这种由罪所导致的异常可能在外邦人甚至某些选民看起来,都已经算是可以接受的正常现象。

所以,空瓶得油的神迹,最重要的意义,就是要将这已经弯曲了的情况归正回来,让这一家人可以自由地生活,而不必成为人的奴仆。因为在美好的起初和完美的末后,没有人会是别人的奴仆。故此,神迹在此时的显现,就是为了要人认识到罪的破坏力,将事情恢复到本来的样子,同时又让选民预尝福音和天国的滋味,正如经上所记:

伯 29:5全能者仍与我同在,我的儿女都环绕我。

伯 29:6奶多可洗我的脚,磐石为我出油成河。

圣经中的大多数神迹,其实都有着类似的意义。耶稣在安息日医治手枯干的人(太12:9-13),虽然从医学角度难以解释,但却一方面显示出罪对世界和人类的破坏(因为没有罪就没有死和病),一方面又显示神的福音和大能对这一异常情况的恢复和更新,显明人和人的手在起初并不是这样,更显明安息日本就是为人设立,是为了叫人安息,所以安息日的主来到人间,就特意在安息日行这神迹和善事,叫人想起过去,痛悔现在,盼望未来。

其次,在犹太拉比传统以及犹太历史学家约瑟夫的记载里,这个“先知门徒”,其实就是王上18章那个“俄巴底”:

(节选自《约瑟夫著作精选》(美)保罗·梅尔(Paul Maier)编译,北京大学出版社。第155页。)

王上 18:1过了许久,到第三年,耶和华的话临到以利亚,说:“你去!使亚哈得见你,我要降雨在地上。”

王上 18:2以利亚就去,要使亚哈得见他。那时,撒玛利亚有大饥荒;

王上 18:3亚哈将他的家宰俄巴底召了来。俄巴底甚是敬畏耶和华,

王上 18:4耶洗别杀耶和华众先知的时候,俄巴底将一百个先知藏了,每五十人藏在一个洞里,拿饼和水供养他们。

所以这个俄巴底,就是抑郁的先知以利亚在悲哀和悲壮地表示“只有我一个人还在为神大发热心(王上19:14)”后,上帝的答复中那“神为自己在以色列中留下的未向巴力屈膝的七千人”之一。

然而这俄巴底虽然是先知的门徒,虽然曾经救助、供养了一百个先知,可他自己的妻子和儿子,如今却穷困到将要沦为奴仆,这是何等的悲哀。如果在一个社区中,竟有寡妇需要卖儿为奴才能维持生计,这就是整个社区的耻辱(正如如果在一国中竟有妈妈需要偷一个鸡腿给患病的女儿吃,这就是整个国家的耻辱),而如果这将要被卖为奴的孩子,竟还是敬畏耶和华(王下4:1)的义人俄巴底的后裔,这更是无法接受的耻辱与悲剧。这样的悲剧断不能在以色列人中上演,因此神才借着先知以利沙,以异乎寻常的神迹,供养义人的遗孀和后裔,以实现自己的应许:恶人虽然连手,必不免受罚;义人的后裔,必得拯救(箴 11:21)。

这就是神学中的目的论:神为了实现自己的目的,可以本乎、超乎、反乎自然规律。如果那债主认罪悔改,不再要寡妇的儿子为奴,甚至免了他们的债,这是好的,这就显明,神也已经免了他的债。或者如果寡妇去众邻舍家借瓶子时,邻舍们了解情况后,不仅给她瓶子,还给她足以还清债务和维持生活的奉献,这也是好的。这两种情况如果发生了任何一种,都本不需要以利沙去行这个空瓶得油的神迹。

当然,其实这两种貌似“正常”的处理办法其实才需要更大的神迹,因为这样的认罪悔改、彼此相爱,断不能普遍、持续地在罪人的群体中“自发出现”。要债的债主和冷漠的邻舍,本就是罪人最正常不过的样子。惟有借着那最大的神迹,就是神子的降临和圣灵的重生,罪人才能得到赦免,从死亡中活过来,活出人之为人应有的样子,就是敬畏上帝和爱邻如己。这两种处理办法也是神对已经自认重生得救之人的普遍呼召:呼召你赦免别人的债,关心你邻舍的需要,不要让义人的后裔落到绝境。

不过即便这两种“本乎”规律的事情没有发生(注意,如果发生就意味着已经有更大的超乎规律的神迹发生,就是罪人的心竟被改变了),神意仍不会被阻挡,神仍然可以借着“空瓶得油”这种超乎规律的方式,来实现祂自己的良善目的,兑现祂给义人的不变应许。

神的目的,是理解以利沙(和其他)诸神迹的重要角度。比如按着通常的自然规律,如果有铁斧子落水,那差不多就等于是丢了。但因为这斧子是为了盖神学院而借来的,那它就可以(甚至必须)照着先知的吩咐,以气死阿基米德的方式,反乎规律,从水里浮上来(王下6:1-7)。难道说出“拉撒路,出来(约11:43)!”的那一位,不能以同样的能力,让以利沙说:“斧子,上来!”吗?!

所以,如果没有正确的历史观和世界观(在本文范围内就是“异常论”),我们就不能理解任何神迹。而不能理解神迹,也就不能理解信仰和福音,因为福音本身就是最大的神迹:罪人的悔改重生是神迹,上帝的道成肉身是神迹,耶稣的死里复活是神迹,巴别塔下分散开的罪人成为彼此相爱、荣耀上帝的教会也是神迹。

如果你看过一些小说和电影,你大概可以总结出一些故事的“套路”。就是说故事有不同的类型,比如有的叫喜剧,有的叫悲剧。然而其实在一切故事之上,有一个“元故事”,就是故事的故事、套路的套路。这个“元故事”的结构可以概括一切有意义的故事:一开始风平浪静,然后因着某种原因,平衡被打破,之后的情节就是试图恢复这种平衡的过程。到了结局,如果平衡恢复了,就叫喜剧。如果没有恢复甚至更糟了,就是悲剧。或者虽然没有完全恢复,但总还是看得出,事情总体是在向好的方面发展(数学意义就是对对号上结局所在的位置求导得到的斜率为正),那也可以算喜剧。反之就还是悲剧(斜率为负)。

可能你已经看出来了,这个“元故事”,其实就是救赎历史的对应物:起初在乐园,后来失乐园,再后复乐园,最后超乐园。因为圣经启示的人类历史同样是一个“平衡——打破平衡——恢复平衡——超越平衡”的过程,只不过最终的结局对选民来说是喜剧,对非选民来说是悲剧。这一结构事实上已经被深深植入到了每个人的心中,是真正意义上的“集体无意识”,以至于任何人在看任何故事时都会试图寻找这基本结构所对应的每个部分。

而在神学意义上,如果认为我们目前在历史对号上所处的位置,斜率为负,这种比较悲观的末世论就是前千。而如果认为斜率为正,这就是比较乐观,可以算作后千。还有一种末世论叫“无千”,它比前千乐观,比后千悲观。

但无论什么千,只要不是出老千,你就还是能看出,如果还可以谈论“好坏”,就说明还有“标准”存在,你总还是在跟这个标准对比之后,才说事情是在变得更好还是更坏。而如果你并不知道事情到底是正常还是不正常(在凯波尔的意义上),你就无法给出任何价值判断(无法或不能判断斜率的正负,也就是历史是在进步还是退步),而只能迷失在无数以“事实”名义出现的琐碎细节当中——比如印刷机、原子弹和人工智能究竟是好是坏?一个不信神的正常论者就无法给出价值判断,而只能将自己的注意力转移到参数选择和具体应用当中。

当然,这并不是说持异常论的基督徒就能对上述问题有天然正确的解答。因为在对浩瀚而芜杂的历史求斜率的时候也有可能遇到魏尔斯特拉斯函数,就是你会发现事情处处连续却处处不可导,也就是说,暂时(或者永远)看不出事情的趋势到底是好是坏。那这就可以叫做奥秘了。

然而还有一种史观,谈不上是正常论还是异常论,它并不是无千,也不仅是无神,而是“无一切”,或者叫“空”。它好像是魏尔斯特拉斯函数的反面,是狄利克雷函数:有定义,无图像,处处不连续,处处无极限,处处不可积。这样的史观是一堆碎片的组合,无法表达任何意义,因为没有秩序和标准,没有开始和结束。这是一种虚无主义的历史观和世界观。对它最恰当的形容,就是破碎虚空。比如佛教体系就属于这种世界观。

破碎虚空的最重要形式就是“循环”。它与代表人类真正历史的那个异常论的、有头有尾的“元故事”截然不同,它的貌似圆融带给人的其实只能是绝望。

循环故事的“元故事”有多种类型,最常见的那个就是“从前有座山,山上有个庙,庙里有个老和尚正在给小和尚讲故事,故事的内容是:从前有座山……”。这种东方式递归、循环、轮回故事,以反基督教线性史观的面目出现,显明自己那耶梦加得式的自圆其说,其主要目的其实就是毁灭历史,取消现在,遮盖未来,将一切意义都取消,让虚无成为唯一的实在。它的形状恰好也就是它的意义:一个没头没尾的零。

耶梦加得:北欧神话中的衔尾蛇

当理解历史的方式变成了无意义重复式的“话说天下大事,分久必合,合久必分”之类,死循环中的人类就不再能真正拥有任何超验体验和信心生活。所以当阿西莫夫自以为得计地在他的《最后的问题》一文中,让宇宙末日的人机一体的超级智能体AC悍然宣布“要有光”,貌似高明,其实却不过是显明了他痛饮东方之鸩以止信仰之渴的破碎虚空。

当人想不起过去(没有史学),看不清未来(没有神学),所谓的“活在当下”,就不过是一句正确的废话——因为若不如此,你能怎样?这样的属“零”人,如果不去把注意力转移到琐碎细节中,的确就只能游戏人生了。

所以当故事的基本结构不再正确,具体内容如何就无关紧要了。这也是“道路胜于聪明”。一旦人接受了零式循环史观,就会强烈倾向于以这种虚无主义的观点来评判一切,进而嘲弄一切,解构一切,虚无地活下去。他会将过去与未来的悠长岁月与超验意义都强行塞进一个狭隘的莫比乌斯环中,然后怡然自得、正反合一地生活在其上,将体系的“自洽”当成“完备”本身。

莫比乌斯环是一种拓扑学结构,它只有一个面(表面),和一个边界。

对号还是零蛋,这是一个问题。启示就是在这个意义上如此神秘又如此明显:将选民带到正确的对号之上,将其他人留在虚无的零蛋当中。你真的相信我们有开始、有结局吗?你真的相信有天堂有地狱吗?这是鉴别自己是否真的信主的最好问题之一。

蕴含了救赎历史的福音,就是故事中的故事、一切故事的故事。

世界和人的存在本身就是一个神迹,福音是这个神迹中的神迹。

历史本来就是神迹历史。神迹历史的节点就是创造、堕落、救赎、更新。

“异常论”是我们的正常观点。我们的线性历史观从圣经而来,呈现为一个正确的对号。

惟有不被外邦人那异常的正常论、那自圆其说的、零蛋形状的耶梦加得·莫比乌斯式历史观迷惑,我们才能真正晓得起初的样子,盼望未来的样子,然后现在活得像个样子。

惟有福音能让我们不把世界看做一艘破船,每日混吃等死,无所作为,自称等候天国。真被福音重生之人,绝不自甘沉沦,一定会竭尽全力,靠着神的恩典去努力,让任何事情都更接近它本来的样子,靠近一点,再靠近一点。

惟有福音能让我们知道,生活并不只有眼前的苟且,因为还有远方的苟且。真被福音重生之人,一定会知道自己与他人理性的有限和罪恶的残留,因此不会有属灵的洁癖和不切实际的完美主义。真正重生之人会竭尽人事,但安于天命。接受现实,但分别为圣。正视芜杂,但持守秩序。心存盼望,但从不幻想。

惟有福音能让我们既不是活在小清新的浪漫童话中,也不是活在阴谋论的黑暗森林中,既不会过分乐观,也不会过分悲观。

惟有福音能让我们真正靠着神的恩典,忘记背后,努力面前,向着标杆直跑(腓3:13-14),在琐碎庸俗中看到神圣,在一地鸡毛中理出意义,面对现实中似乎已经理所当然的弯曲悖谬,坚定地说:但起初并不是这样。面对某些方面似乎的确不错的现世安稳,清楚地说:我有一个更美的家乡,在天那边。

(点击“阅读原文”可查看其他文章)