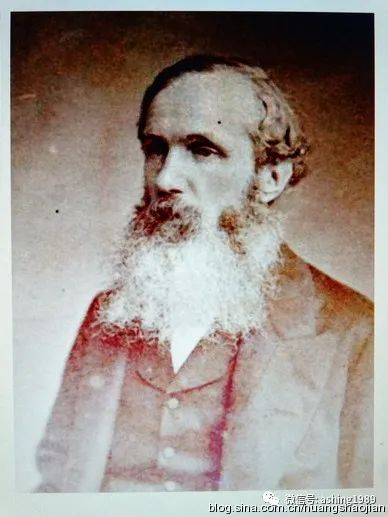

杜嘉德(Carstairs Douglas,Tō·Ka-tek,1830-1877)

“你特别提到的是关于我的房子事情。现在我先要告诉你,那是仁信先生(Rev. James Johnston)的房子,不是我的,我至今还在盼望他回来住。“这幢房子有三层,楼下进门的地方是个很大的露天旷地,放几顶轿子,角落用墙围了一个地方作厨房。楼梯下隔了一个房间给仆人用,剩下靠海,从上可以俯视海的那一半是教室,一些华人太太和年轻人在那里读书。

“二楼以楼梯间分作两半,朝街的这一半是个大房间,学生们在住,我也放一些中文《圣经》和传教手册等等,而且在这里上我的英文课。朝海的这一边是桑德曼先生(Sanderman)的起居室和卧室,放了许多仁信先生的书籍。正对着大海的是一个有房顶的走廊,大到约有8到10英尺宽,走廊的尽头就是后来我们分给桑德曼的一个浴室。

“顶楼是我的寓所,只有楼梯间朝海的这一半,另一半只有两层。楼梯头隔成我的浴室,剩下的就是一个大房间,这个房间有各自相对的三个窗户,两个朝海,这一面有一个有房顶的窄窄的走廊和一个与李先生(Lea)的房子相通的很好看的露天走廊,阳光不是太大的时候,可以在上面开心地漫步。大房间里用木屏风隔了三分之一做我的卧室。所有的窗户外面都有威尼斯百叶窗,像是法国人设计的。”

1857年4月8日,英国长老会(Presbyterian Church of England)牧师杜嘉德(Carstairs Douglas,1830-1877),在致母亲的信中,这样介绍他在厦门的住所——20年后,正是在这个房间里,他因病不幸去世。

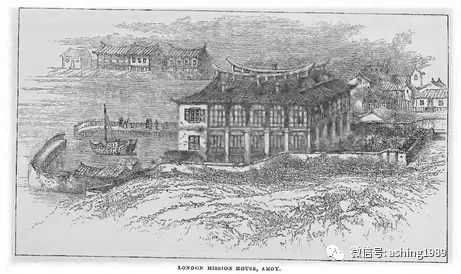

我很想找到杜嘉德当年住所的照片,可惜遍寻未见。幸好,在1885年出版的埃德温·杜克(Edwin Joshua Dukes)的著作《在中国的日常生活:福建河流与道路上的风光》(Everyday Life in China:on Scenes Along River and Road in Fuh-kien)一书中,有一幅插图《厦门,“伦敦会”的房子》(London Mission House,Amoy),与杜嘉德当年的住所类似,同为临海的英式住宅,也有百叶窗,只是少了三楼上“很好看的露天走廊”,但亦可略窥一斑。

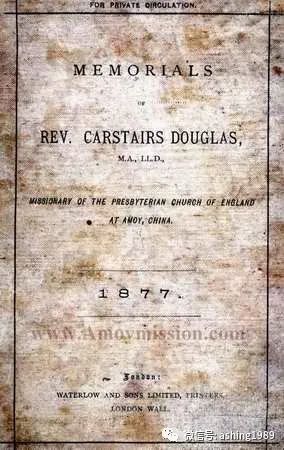

杜嘉德博士,或者更准确地说,应该称他为杜嘉德牧师,1830年12月27日出生于英国一个宗教氛围浓厚的大家庭中。他的家乡在苏格兰,伦弗鲁郡(Renfrewshire)的基尔巴肯(Kilbarchan),一座位于格拉斯哥市区与格拉斯哥港之间的小城。他的父亲,罗伯特·道格拉斯(Rev. Robert Douglas),是英国长老会的一位牧师,长年服务于自己所在教区,在当地拥有良好声誉。他的母亲,珍妮特·曼特斯(Janet Monteath),是一位贤慧、开明的女性,同样虔诚信仰宗教。杜嘉德的哥哥之一约翰·道格拉斯(John M. Douglas),后来在《杜嘉德纪念集》(Memorials of Douglas Carstairs Missionary of the Presbyterian Church of England at Amoy, China)一书中说:“(母亲)大力培养出杜嘉德主动、准确和果断的习惯,而杜嘉德对母亲的爱与关怀,则时时(用回信)给予温柔的回报。在他颠沛的传教生涯中,杜嘉德一次也没有错过母亲从家乡寄来的信。”

的确,杜嘉德留下的信件中,有许多向母亲诉说心声的内容。例如这封1858年12月17日从厦门发出的信:

最亲爱的母亲:在这个诸事繁忙之年即将过去之时,再次为您祝福。十天后就是我的生日,而我明天就要出发前往漳州。我祈望能得到主的恩赐,指引我前行的步伐……上周,我有五天时间与宾威廉先生(Rev. William C. Burns,1815-1868)在一起,他仍然在这儿。我不能告诉你我有多伤心,因为没有其他人来帮助我们。

又比如这封1864年5月2日,在从白沙(Pechuia,今漳州龙海市港尾镇白沙村)开往厦门的“福音船”(Gospel Boat)上写成的信:“最亲爱的母亲:……想想多么奇怪呀,我也曾经有过一个‘家’,就像我们称呼的那样。可如今,我的周围和以前一样,全是异教徒。唯一甜蜜的回忆,是看到你一直生活在福音照耀的土地上。我愿意竭尽所能去光耀你的精神,愿所有的赞美都归于主。”

温柔细腻的笔触中,时时体现出杜嘉德对母亲的精神依恋。母子间的通信,一直维持到母亲去世。

早年生涯

作为家中六个男孩中年纪最小的一位,杜嘉德的五位哥哥都毕业于格拉斯哥大学,从事教会相关工作。其中一位,乔治·道格拉斯牧师(Rev. George C. M. Douglas),还担任过格拉斯哥“自由教会(神)学院”(the Free Church [Divinity] College, Glasgow)院长。

1845年10月,年仅15岁的杜嘉德,也考入格拉斯哥大学,学习逻辑学、数学和自然哲学,并在那里呆了6年。1851年4月,他获得硕士学位。后来,鉴于他的水平,母校格拉斯哥大学又授予他法学博士(LL.D.)学位。

在格拉斯哥大学学习期间,杜嘉德就表现出对宗教的虔诚与热爱。他是“格拉斯哥自由教会学生布道协会”(Glasgow of the Free Church Students’ Missionary-Society)的会员。1851年,他来到苏格兰首府爱丁堡,在爱丁堡“自由教会学院”(the Free Church College, Edinburgh)学习4年神学,直到1855年毕业。在那里,他最大收获或许是演讲技能的提高。在几次公开演讲中,他学会用平静的语气,用普通大众能懂的通俗语言和喜闻乐见的形式,简洁、清晰、有效地表达他的想法。他因此成为其中一个爱丁堡辩论俱乐部的成员。这对他后来的传教生涯,显然大有帮助。

1855年3月,由回国探亲的宾威廉牧师(Rev. William C. Burns)带领,25岁的杜嘉德,作为英国长老会成员,从英国出发,前往厦门。当年的厦门,作为“鸦片战争”后五口通商口岸之一,已经聚集了相当一批外国传教士。不知是否语言障碍的缘故,《厦门市志》中对此记载语焉不详,就连相关选题的博士论文也漏洞百出。似乎没人注意到,1907年,D·麦吉利夫雷(D. MacGillivray)已出版《中国,新教传教一百年:1807-1907》(A Century of Protestant Missions in China,1807-1907)一书,对此有着详细系统的记录。

据该书介绍,1842年2月,美国归正教会(The Reformed [Dutch] Church in American)的雅裨理牧师(Rev. David Abeel),首先从广东来到厦门鼓浪屿,开始传教;他同时还承担着美国公理会(Early Work of the American Board in China)的传教使命。同年,圣公会(The American Church Mission)的小文惠廉牧师(Rev. William Jones Boone),在鸦片战争的炮火刚刚停止、甚至《南京条约》尚未签署时,也来到厦门。

1843年,美国长老会(北部)(Presbyterian Church in The U.S.A.[North])的赫本博士(Dr. Hepburn)来到鼓浪屿,紧接着,同一教派的约翰·劳埃德牧师(Revs. John Lloyd,1844)和休·布朗(Hugh A. Brown,1845),也加入到厦门的传教士队伍中。

1844年,伦敦会(London Missionary Society)派出施约翰兄弟(Revs. A. and J. Stronach)2位牧师来到厦门,开始传教。

1847年,英国长老会(Presbyterian Church of England)的宾威廉牧师(Rev. W. C. Burns),来厦门传教[15]。1847年1月,美部会(The Foochow Mission, A.B.C.F.M.)的史蒂芬·约翰逊牧师(Rev. Stephen Johnson)到达福州,随后也到厦门。1863年,女公会(Woman’s Union Missionary Society of America)派出阿德里亚思小姐(Miss Adriance),到厦门发展女教徒。

此外,1863年2月,美以美会(Methodist Episcopal Church)的牧师S·宾克利(Rev. S. L. Binkly)到福州下渡(Ato,or Lower Ferry)传教,并在莆田和南日岛发展教徒,不知他是否到过厦门?

不管怎么说,1855年,当杜嘉德到达厦门时,厦门及其周边地区,已有各个教派所设的25个传教点,仅美国归正教会就已发展了28名受洗的信徒,其中既有17岁的姑娘,也有74岁的老人。

但英国长老会在厦门的传教,一开始并不顺利。1853年12月,就在杜嘉德到达厦门之前1年多,英国长老会在厦门的开拓者宾威廉牧师,曾眼含热泪地对人说:“我在中国,已经辛勤传道整整7年了,但我却没能亲手将一个孤独的灵魂,带进基督的殿堂。”然后他表示,本着宗教信念,他相信他的使命绝不会失败。

也许正因如此,年轻的杜嘉德被派出。1855年7月中旬,他们抵达上海,随即转赴厦门]。

杜嘉德的性格

在1877年出版的《杜嘉德纪念集》(Memorials of Douglas Carstairs Missionary of the Presbyterian Church of England at Amoy, China)一书中,一位经验丰富的传教士这样描述杜嘉德其人:

在几乎每一个领域,他的确都拥有令人难忘的渊博的知识……然而,他非常谦虚,并且愿意从晚辈那里吸收建议和提示。

其他人则写道:

(杜嘉德)他刻意保持身体健康。他喜欢运动,特别是步行、划船和游泳……他似乎永远充满活力,他的精力似乎永远用不完,他的健康,正如他的好脾气,一如既往地稳定……来到中国之后,和在其他地方一样,他仍继续保持他的锻炼和克制的习惯。他经常在月光下,穿过丘陵和山谷,漫步长达20英里……

在同一本书中,对杜嘉德的称赞,比比皆是。大家公认,杜嘉德是一位“智慧、慷慨、善良和有技巧”的人。另一位传教士写道:“(杜嘉德)他的性格中最令人愉快的是他乐于助人、尤其是帮助年轻人的品德。他常常用祝福和鼓励的话来激励年轻人,为他们提供所需的书籍,耐心向他们解释困难之处,并帮他们解决问题。”

后来我们将会看到,正是这些优秀的品质,杜嘉德最终成为不同教派大联合的“中国宣教大会”的欧洲主席(A President of Chinese Missionary Conference)[26]。

艰难的传道

与其他一些来厦门之前专门学习过闽南方言的传教士不同,杜嘉德刚到厦门时,存在着巨大的语言障碍。1855年10月1日,在从厦门发出的一封信中,他略带尴尬地承认:“我已经参加过好几次用华语举行的公开礼拜,我现在能听懂一点点了,虽然也只有一点点。”除了语言之外,他和他的传教士同伴,还要努力克服在中国面临的重重困难:愚昧、肮脏、落后的教育和医疗卫生水平、鸦片、小脚、多神偶像崇拜的信仰传统、对女性的压迫和蔑视、来自官府的残酷镇压,以及东西方间巨大的文化差异……

虽说困难重重,但在厦门的其他新教教派,已经渐渐打开局面。尤其是美国归正教会(The Reformed [Dutch] Church in America),开始步入飞速发展时期。1856年,美国归正教会在厦门建起第一座教堂“新街仔”(Sinkoea)教堂,这是国内第一座专为中国人礼拜而建的教堂。其后,1863年,美国归正教会在厦门的第二座教堂“竹树脚”(Tekchiukha),在本土牧师叶汉章(Pastor Iap Han-chiong)的主持下建成。据1860年统计,美国归正教会在厦门有传教点3处、男传教士5人、女传教士2人,共有教徒229人。

英国长老会(Presbyterian Church of England)的传教事业,在宾威廉牧师(Rev. William C. Burns)等人努力下,也在一点一点发展。从1851年第一个小礼拜堂在厦门建起之后,1854年,发展了最初2名教徒:陈泉(音,Cheng-Choan)原来是位算命先生,铁泉(音,Tiek Choan)原来是名士兵。随后,宾威廉牧师将目光投向厦门西边、距离厦门20英里远的白沙(Pechuia,今漳州龙海港尾镇白沙村),努力在乡镇集市的人流中培养信众——这一切,都在杜嘉德抵达厦门前发生。

杜嘉德也把传道的努力投向白沙。1856年7月25日,在写给母亲的信中,他描述了一段遇险经历:

我亲爱的母亲:你一定记得我的上一封信里描述的一场短暂而狂暴的台风。它发生在6月16日清晨。狂风暴雨最猛烈的时候,我们的船,正抛锚在白沙下游、南溪上的一个小河湾里。我把自己蜷成一团,尽量舒服地躺在舱底。福音船被锚牢牢固定,船舱也还算安全,但是风雨却把大量的水灌进舱内。彼时,狂风如暴,大雨如注,我只能将我的心,托付给掌管着惊涛骇浪的上帝……

辛勤的努力,终于有了收获。1857年,一个宽敞的小礼拜堂在白沙建成,教徒日渐增多。但挑战接踵而至。1858年10月起,用杜嘉德的说法,“上帝之手,决定用疾病、死亡和迫害,来考验白沙本地的教徒”。一名教徒因吸食鸦片而被停职,第二个人因崇拜偶像遭到同样处分,第三个人干脆背叛了教会。此外,至少还有9名白沙教徒,因遭受迫害,不得不迁居外地。年轻的杜嘉德,既伤心又沮丧。幸好,宾威廉牧师及时从汕头赶回,帮助杜嘉德渡过了这个难关。

台湾基督教长老教会传教事业的开拓者

在传教过程中,杜嘉德敏锐地注意到,台湾居民,多由大陆迁居而来,与闽南人说着同一种语言。他还注意到,大陆信徒中,也开始有人移居台湾。从1860年起,杜嘉德即致力于台湾传教事业的开拓。1860年9月,杜嘉德与英国长老会驻汕头的马牧师(Rev. H. L. Mackenzie),最早到台湾访问,先后到淡水、艋舺(今台北万华区)等地宣传福音,并分发《圣经》及基督教文书。

1865年,杜嘉德与英国长老会牧师马雅各(Dr. James L. Maxwell),再次访问台湾,并且在那里呆了4个月,努力打开传教局面。马雅各还带来3位华人助手:陈子路、黄嘉智、吴文水。随后,马雅各成为第一位派驻台湾的牧师,台湾传教事业也于1868年正式展开。

《厦英方言字典》

早在格拉斯哥和爱丁堡求学期间,杜嘉德已经熟练掌握希伯来语、希腊语、古典英语、现代英语和汉语(普通话)。他父亲对他提出更高要求,希望他能将各个语言之间融汇贯通。这无疑为他日后成为著名的汉语专家,奠定了坚实基础。

1870年6月29日,杜嘉德在给母亲的信中写道:

六年半有余了,我的身体一直健康如常。在此,我要请你原谅我的信只有草草几个字,因为我正在忙于我的那部会话字典,希望弄得像样一点再抄写,然后回家时排版付印。我盼望用整个月的时间和你在艾尔(Ayr)致力于把这部书抄写出来以便印刷,只是我必须在离开厦门之前把这个卷册写好,因为每句短语都要经过至少两位老师的审定。(何丙仲先生译文)

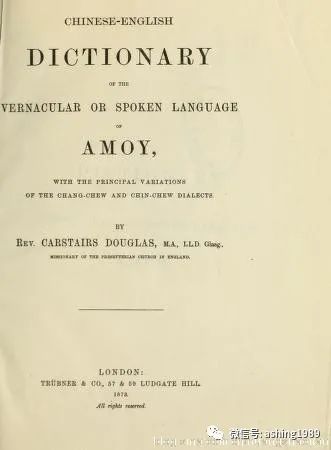

信里说的,是杜嘉德正在从事的一项堪称伟大的工作:编撰《厦英方言字典》。

很难想象,刚到厦门时,仅仅“能听懂一点点”闽南话的杜嘉德,在短短18年后,竟能编出一本闽南话字典。《杜嘉德纪念集》(Memorials of Douglas Carstairs Missionary of the Presbyterian Church of England at Amoy, China)中说,为了这项工作,杜嘉德几乎牺牲了所有周末,他尽量利用每一个空闲时间,他每天至少为此工作8小时以上。

1873年,一部厚达612页、杜嘉德编撰的《厦英方言字典》(Chinese-English Dictionary of the Vernacular or Spoken Language of Amoy),在伦敦出版。杜晓萍的博士论文中说:“全书收录闽南方言四万余言,以厦门音为标准。全书无一汉字,正文所收字词以字母注意,英文释义。其它闽南方言与厦门腔发音不同的,也尽量列入。”另有学者指出,出版当年,台北古亭书局随即翻印,“1899 年再版,20 年后巴克礼( Thomas Barclay) 牧师在此基础上作《厦英大辞典补编》,1923 年上海商务印书馆出版。”

正是因为这部字典的出版,杜嘉德的母校格拉斯哥大学,授予他法学博士(LL.D.)学位。一部字典,就是一扇窗口——语言的窗口,宗教的窗口,文化的窗口。窗外的人可以看进来,窗内的人也可以看出去。对于字典编撰者,应该给予应有的尊敬。

音乐家杜嘉德

杜嘉德的确精力充沛。

早在格拉斯哥大学期间,杜嘉德就系统学习过音乐。在爱丁堡时,他还参加过一个教堂唱诗班。他会拉六角手风琴。在哈克利(Mr. Hakley)先生等人帮助下,他不仅掌握了正确的演唱方法,而且学会如何组织、训练一支最佳教会合唱团[46]。

到厦门之后,杜嘉德充分发挥了他的音乐特长。

学者宫宏宇先生指出:“中外学界一般认为美国北长老会传教士狄就烈(Julia B. Mateer,1837-1898)的《西国乐法启蒙》(后改名《圣诗谱》)是继《律吕纂要》和《律吕正义·续编》之后又一部比较系统地介绍西洋乐理的著作。但有证据表明,在1872年《西国乐法启蒙》刊行之前,英国长老会的苏格兰传教士杜嘉德的《养心诗调》(1868)、《乐法启蒙》(1869)、《乐理颇晰》(1870)及《西国乐法》(1870?)已在厦门用文言文出版……杜嘉德乐书所传入的西方乐理知识,有首调概念的‘Tonic Sol-fa’系统,也有固定调的普通五线谱。”宫先生并评论说:“杜嘉德的乐理书系列在内容上虽然没有像《西国乐法启蒙》和《小诗谱》那样对诸如音阶、节奏、节拍、音程、调式调性、转调、歌唱方法、演唱处理等进行详尽的解说,但在当时来讲,它所传授的现代乐理知识仍然是国人所不熟悉的……他和狄就烈和李提摩太夫妇等相似,在注重音乐的实用性和功能性的同时,也力求提高中国民众的音乐素质……杜嘉德尽管没有进行过赞美诗中国化的尝试,但在他的乐理书系列中也看不出有任何排斥中国音乐文化的意向。这在19世纪中叶来华西方传教士中也是十分难能可贵的。”

“中国宣教大会”的欧洲主席

闽南新教各教派间的合作,在基督教传教史上首开先河。早在1862年,美国归正教会和英国长老会,就在厦门举行会议,决定联合成立闽南基督教漳泉长老大会,并推举归正教会传教士打马字(G.V.N. Talmage)为会正,开展联合传教。

循着这种教派间合作的思路,1877年5月,在中国传教的所有新教教派,在上海举行“第一次赴华传教士大会”(Chinese Missionary Conference),是世界基督教传教史上的大事之一。由来自英国、爱尔兰、欧洲大陆、美国和加拿大等30个国家的超过100名的代表出席大会,代表了在中国传教的285个传教团、307名传教士。大会选举出2位主席,负责协调各教派间传教活动。一位是“中国宣教大会”美国主席尼尔森博士(Dr. Nelson),另一位,就是“中国宣教大会”欧洲主席——杜嘉德。

去世与墓地

遗憾的是,走上人生巅峰仅仅2个月后,1877年7月26日,因罹患霍乱,一向身体健康的杜嘉德,竟然在得病的12小时后,就在厦门他自己的住所内,猝然离世。死后,他被葬在鼓浪屿的传教士公墓内。

1878年,英国人赫伯特·翟里思(Hebert Allen Giles),出版了一本《鼓浪屿简史》(A Short History of Koolangsu)。书中,他遗憾地写道:“传教士公墓隐蔽在黄氏宗祠后面的一个静静的角落,宗祠前面的路边立着一座年代为1610年的墓碑。一位高尚卓越的人——著名的《厦门方言中英文字典》(即《厦英方言字典》)的编纂者杜嘉德牧师的遗体也埋葬在那儿。迄今为止好像还没有为纪念这位杰出的学者建立墓碑。”(何丙仲先生译文)(2015年1月14日星期三11时26分)

注:本文经黄绍坚教授许可发出.

原本选自《黄绍坚的博客》:

http://blog.sina.com.cn/huangshaojian

扫一扫二维码,

关注“阿信微言”