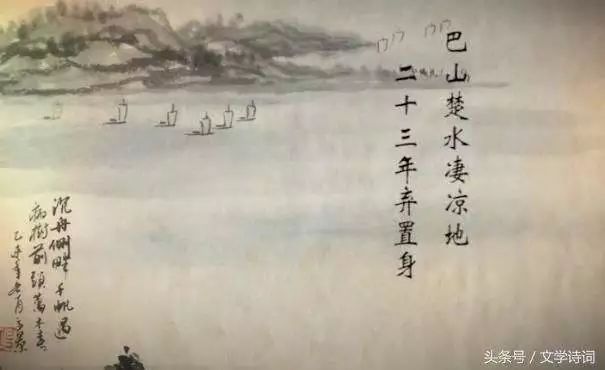

“巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。

怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。”

这是唐人刘禹锡的《酬乐天扬州初逢席上见赠》,经典真是常读常新啊,今年带着学生学习,又有了新的突破。

律诗讲究起承转合,此诗也是如此。首联紧承白居易诗尾联句“亦知合被才名折,二十三年折太多”,回顾个人被贬谪、遭弃置的境遇,诗句中饱含无限辛酸与幽愤。颔联无泪更是哽咽,写自己归来的感触:“闻笛赋”之思,老友已逝,空有无尽怀旧之慨;“烂柯人”之叹,沧海桑田、人事全非,自己恍若隔世之人。悲痛怅惘之情满溢,但诗人竟然推开一步,进入另一天地:沉舟侧畔,有千帆竞发;病树前头,恰万木争春。一洗伤感低沉情调,尽显慷慨激昂气概。尾联点明酬赠题意,既是对友人关怀的回应,也是和友人共勉,表现了诗人积极乐观的精神。全诗感情真挚,沉郁中见豪放,不仅反映了深刻的人生哲理,也具有很强感染力。

作为教师,如此教授没有问题。但作为一名赏诗者来说,总觉着颈联这样解释有些拐得猛。

那些年,我对这一联的理解,是诗人不满和幽愤之情的继续——

“闻笛赋”之思止,“烂柯人”之叹罢。想当年的知己,如今已然阴阳两隔;看今天的朝堂,你我如同沉舟与病树,新贵却如千帆竞发、万木争春呀。尾联恰如酒醉的叹息与自慰:唉,不管怎样,君知我的遭遇,这是对我极其大的安慰,我也要打起精神来。

这样的理解似乎更符合人性——酒逢知己,率性抒怀。

如此看来,刘禹锡的尾联压抑幽愤、勉强昂扬是不是败笔呢?是否受律诗的“八股”之害?于是,这么些年来,我每到教授刘禹锡的这首诗时,总是怀揣着一颗矛盾的心。因为我循着人性的踪迹去理解的颈联是满腹牢骚,可必须要按着教参的解读去教授成新旧更替的人生哲理,感觉好纠结。

试想,人生大好年华的二十三年,被朝廷“弃”如蔽履。白居易的那句“二十三年折太多”是对友人遭遇的含泪同情,我读时,亦是拍案痛惜啊!

同代友人如此,旷代读者亦如此,那么当事人呢?

渐渐的,我发现自己犯了想当然的错误。我以为刘禹锡是寻常你我,我以为刘禹锡是“以物喜以己悲”者。

沉舟不发者,必会幽愤难平吗?

病树枯槁者,必会愤世嫉贤吗?

刘禹锡真是为赋新诗勉强昂扬吗?

如果答案是“是的”话,我如何理解他的《秋词》《陋室铭》《竹枝词》呢?推而广之,我又如何理解范仲淹的“先忧后乐”呢?我又怎会感动于欧阳修的“与民同乐”呢?

是不是我眼睛里的云翳太多?是不是北京的雾霾太重?

那么,去掉云翳和雾霾,好好看看。

你我在自己的“人生”这部小说中,三要素哪一个最重要?

跌宕起伏的人生经历,让你的命运在高高低低中悬着。你说:“要不是那年那事,我也不至于……”唉!一声叹息,你灭没于不顺心的情节中了。

变幻莫测的场景环境,令你应接不暇,倍感心力交瘁。你说:“要不是这地儿这工作这家庭这领导,我早就……”唉!一声叹息,你消耗在不满意的环境中了。

想到了柳宗元,被贬到永州,心情不美丽。就和大家出去寻山索水找乐子,看到一处不为人知的幽游之地——小石潭,开心不到一个时辰,就顾影自怜,想到自己天赋异禀但无人赏识,如同这小石潭一样,于是,悲从中来,“凄神寒骨,悄怆幽邃”,速速逃离现场。

然而,这个世界从来就有一种人,他们不是这样的。

同样的故事情节(不顺),有人一蹶不振,有人越挫越勇。

同样的环境场景(糟心),有人怨天尤人,有人乐观豁达。

在刘禹锡的人生履历中,真是太多波折。在他任监察御史(相当于中纪委以及检察院的厅局级官员)期间,曾经参加了王叔文的“永贞革新”,反对宦官和藩镇割据势力。革新失败后,被贬至安徽和州县当一名小小的通判。按规定,通判应在县衙里住三间三厢的房子。可和州知县见他被贬,故意刁难。先安排他在城南面江而居,刘禹锡不但无怨言,还很高兴,随意写下两句话贴在门上:“面对大江观白帆,身在和州思争辩。”和州知县知道后很生气,吩咐衙里差役把他的住处从县城南门迁到县城北门,面积由原来的三间减少到一间半。新居位于德胜河边,附近垂柳依依,环境也还可心,刘禹锡仍不在乎。知县就再次派人把他调到县城中部,而且给了一间只能容下一床、一桌、一椅的小屋。

“永贞革新”失败,是刘禹锡人生故事的分水岭——“夕贬潮州路八千”。

“巴山楚水凄凉地”是他的场景,“弃置身”是他的社会环境——不被朝廷赏识。

这些左右了刘禹锡的人生主题吗?没有!

半年时间,刘禹锡被迫搬了三次家,面积一次比一次小,最后仅是斗室。他愤然提笔写下《陋室铭》,并请人刻上石碑,立在门前。文可立世,凡作传世之文者,必先有可以传世之心。刘禹锡内心组合之强大,使得在事件跌宕、环境恶劣之下,能够吟诵出生命强音。

在巴山楚水,刘禹锡放歌山野,十一首《竹枝词》清新脱俗。

其一

杨柳青青江水平,闻郎江上唱歌声。

东边日出西边雨,道是无晴却有晴。

其二

楚水巴山江雨多,巴人能唱本乡歌。

今朝北客思归去,回入纥那披绿罗。

哪里有幽愤?!何处寻不满?!

《秋词》更是昂扬:

自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。

晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

何来萧索?!哪有怅惘?!

世称刘禹锡为诗豪,实至名归!

如此,回看《酬乐天扬州初逢席上见赠》中“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”,如果忘记了刘禹锡的豪气,如何能够理解他沉舟病树式的自嘲和超然呢?他的洒脱乐观、超然物外就是顺理成章了。

而我的纠结,恰显出自己的“小”来。