诸位至亲友好,社会各界人士:

粤以己亥之年,建亥之月,吾等以忧伤痛惜之心,追念吾等崇敬爱戴之流沙河先生。

先生幼承庭训,早慧卓异。迨至黉门,读书敏求;才思之捷,秀于同侪。虽贪嗜写作,却越级躐等,以冠绝之能入川大农化系。后历经坎壈,人世白眼;黄粱无梦,身在堪惊。

振先生于苦厄者,惟劬劳之余,孤檠苦读。其慰藉之深,非嗜书好学者不能明也。此非世人皆弃之,而书不弃渠乎?先生于大苦难中,得庄子之启覆,有诗骚能讽诵,苦中作乐;复研许叔重《说文解字》,于重轭之下猛读,助其于字海里漫游,亦不幸中之万幸也。正所谓死灰复其燃,古井犹有波。先生一身之不幸,乃成吾国文化之大幸,膏火自煎,此之谓欤?

先生以诗名家,踵继文化传统,赓续先贤遗脉。新诗而贯旧韵,感性与理性联袂,情趣并诗理兼融。然其诗名之大,非尽自取乃缘他力。人谓之著名诗人,渠敬谢不敏,非故作谩辞,可谓良有以也。

洎乎上世纪八十年代,高扃深锁之下,国之门禁重启,先生隔海说诗,大陆习染台风,先生与有力焉。然商飙已至,既进玉衡孟冬,指喻说象之外,复沉潜庄子深海,探骊得珠,乐得曳尾于途,不堪与时俱进也。其措意庄子甚夥,殆如坡公有云:吾昔有见而口不能言,今见《庄子》而得吾心。先鞭得着,步调后尘,以极佳之白话翻转庄生奥衍之文言,进而更接时代之卯榫,其风行一时,不可谓无预流之妙也。

溯至本世纪初,先生复接幼时习文字蒙求之力,承中年重轭之下苦读许叔重、段若膺著述之积淀,穷搜猛读甲金籀诸种文字,参以十三经注疏,以诗人、作家、学者三者之合体发力,成一系列迥乎不同时人之文字学著述,深入与浅出共冶一炉,有趣与烛微戮力比翼,新知与美文同步共振。其有功于中国文化之理解与腾播,既深且巨,诸著洵为传世之作无疑。然其本乎传统而不囿于传统,正谓深于古而不泥于古,不予高张沉渣者留地步。此非狃旧泥古者所能晓梦见,得王仲任非难陆沉盲瞽之真传必也。

先生学贯中西,尤深于吾国传统,浸淫日久,寝馈涵泳其间,俯仰自如,卓然成家,其乐也何如。其一生固为诸多风波所困,然未尝一日废书不观,非颜如玉非黄金屋之诱使,乃知识之纯然热爱驱之使之。其甘其蜜如上瘾,非酒徒之爱欢伯,非赌徒之贪翻盘者,不能深味此中奥妙也。晚岁聚二三友好于家中,指天说地,无所不谈,得切磋恳谈之大乐。复于稠人广座中,将研究发覆之所得,公诸同好,引发共鸣,其乐倍之,虽增身体负荷,其欢忭之情未有稍减也。漫长历史长河中,承先启后之读书种子,非先生而云何?

先生乃耿介自守之人,非肃穆如蜡像之庄严人物,其即之也温如春风之沐万物然。先生救人急难,扶助孤弱,然渠闭口无言,使之大多消沉于天壤间。先生擅故事堪比说部,其喜幽默胜于常人,自嘲尤多,却讽人有节。宇宙之大,一芥之微,无不咳唾成珠,机锋之健,常令人绝倒,恨不能与其浮一大白。先生能识人一番机巧,却葆有赤子之心,此又所谓入乎其内而出乎其外者。看似被人蔽弄,却不道破,免人难堪,实有智者大怜悯在焉。

先生之生也天行,逝也物化。然灵魂不朽,却非只著述之力而更藉造化之功。自兹而后,吾等虽失却面聆謦欬之机会,但先生之风范长淑我辈。先生虽已矣,后辈却当然,其精神庶几留存于世,允为最佳之纪念。

流沙河先生治丧委员会共禀

2019年11月27日

附:我曾在成都图书馆听流沙河先生讲《诗经》,那是先生开局第一讲,至今记忆尤新。后读《诗经现场》及《流沙河讲诗经》,总不及现场感受强烈;我读先生《庄子现代版》后记,与钱穆先生《庄子纂笺》后记相对照,恍然领悟庄子对中国知识人而言,乃是救命良药,又是局限所在。先生之夫人,是时常关爱我的主内姊妹;而先生之于我,乃前辈、良师和立身之榜样。

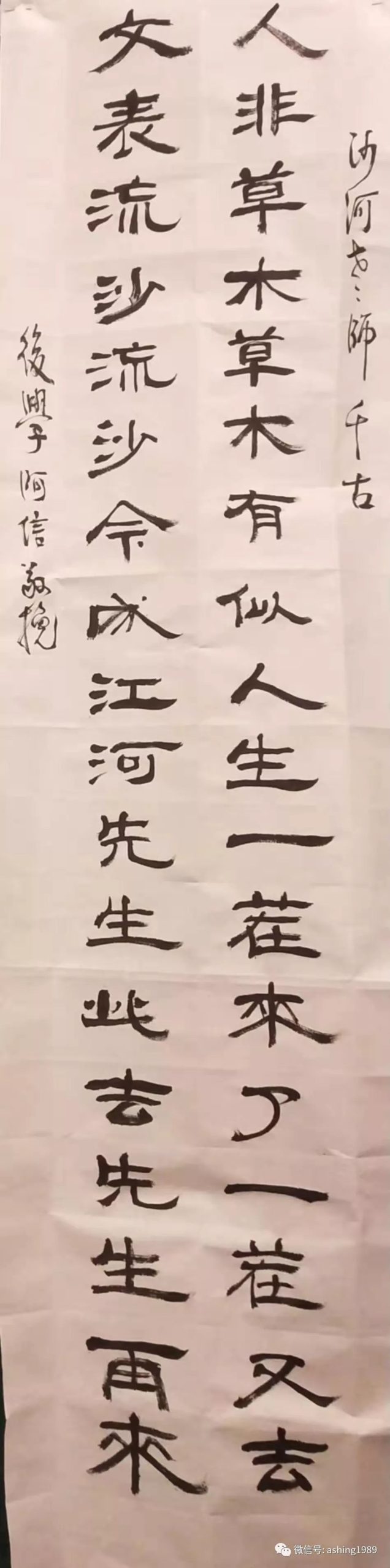

人非草木草木有似人生,一茬来了一茬又去,

文表流沙流沙今成江河,先生此去,先生再来。

晚辈后学阿信敬挽,先生生前好友冷成俊先生书。