共融:一项志业

1972年初问世的《共融:国际天主教评论》第一期只有德语和意大利语两个版本,尽管最开始我们也设想过克罗地亚语。为德文版作序的是Franz Greiner。两个版本都刊登了巴尔塔萨一篇奠基性的神学供稿:《共融:一项志业 》(Communio: A Program)。二十年后重读此文,它的现实意义令人惊讶,在当代的神学领域仍具冲击力。我们自然可以追问《共融评论》多大程度保留了起初的指导原则以及当下该如何更忠实地履行这些原则。我今天不是进行良心拷问,而是尝试回顾并坚定我们一开始的志向。

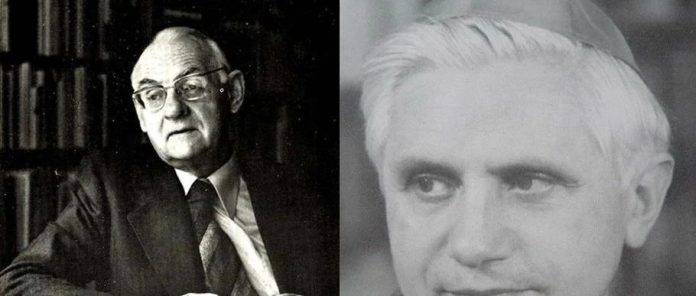

基于此,重新审视一下《共融评论》的创办历程或许是有益的。尽管有过困难,它今日以十三门语言发行,在当代神学的对话中不可被无视。巴尔塔萨的初衷不是创办一份刊物。这位巴塞尔的伟大神学家没有参加梵二会议,考虑到他本可作出的贡献,我们需要承认这是一大损失。可巴尔塔萨的缺席也有好处:通过保持距离,纵观全局,让他能进行独立清晰的判断,四年置身其中反而不太可能。他理解并毫无保留地接受梵二文献的博大精深,也看到许多心胸狭隘之人所惯用的迂回手法:这些人试图利用大公氛围,不断地触碰信仰底线;他们的诉求迎合了同时代人的口味,看起来令人兴奋,因为人们本以为这些观念与教会的信仰不可调和。奥利金说:“异端分子思考得更深刻,但不见得更正确。”在这个后梵二时代,我想这句话可稍作修改,即“他们的思考看似有趣,但却以牺牲真理为代价”。之前无法明说的问题被他们看成了梵二精神的延续,毫无新意却敢于以廉价冒充有趣,把旧自由主义二手市场上的商品当作新天主教神学来兜售。

巴尔塔萨一开始就敏锐地觉察到通时达变(relevance)越来越重要于真理本身。他以自己思想和信仰的冷峻个性进行抵抗。我们逐步认识到1966年首现的《基督徒见证时刻》(Cordula oder der Ernstfall)作为一部无偏颇的护教作品,甚至有资格加入教父们的护教经典之列,一同教导我们辨别诺斯替主义与基督宗教的区别。此前,巴尔塔萨1965年的一本小书《基督徒是谁》也让我们开始注意到他清晰、明确的标准。他教我们区分什么是真正的基督徒,什么又是对基督信仰的自我幻想。这本书实现了巴尔塔萨在1972年寄予《共融评论》的厚望:不可有匹夫之鲁莽,却要有基督徒直面险峻之勇气。

他本来希望这一号角声唤醒神学思考,回归真正重要的主题。当人们不再关注内容,单纯以保守或进步的立场谈论神学时,这让巴塞尔的博学者很快意识到自己孤掌难鸣。在保守主义的标签下,神学迅速变得无关紧要、不足为道,巴尔塔萨因而想寻求盟友。他曾计划了一个名为“阐明”(Klarstellungen)的基础项目,在一本不超过一百五十页的书中,打算邀请各领域中最好的专家就信仰根基的全部关键性问题进行概括。他拟定了主题计划,写了三十五页的初稿,试着为意向作者呈现整部作品的内在逻辑。他与许多神学家进行了交谈,因为对心目中作者的诸多要求,该项目最终没有启动。他也意识到神学术语的变化多端需要问答方面的安排再做改变。六十年代末,巴尔塔萨知道自己的计划无法实现。单出一本选集是显然不够的,与不同潮流保持对话才更紧迫。

巴尔塔萨于是在国际神学委员会第一届会议 (1969) 的对话中萌生了创办刊物的想法。在这一背景下,他意识到除非搭建一个国际性的对话平台,大公教会的真正广度就无法展开,其文化表达的多样性也容易被人们忘记。早期辩论式檄文所缺乏的“阐明”风格也越加透彻地成了(共融)一个决定性要素。只有以“是”而非“否”为基础,这项志业才能持之以恒、深得人心。只有一个肯定性的基础才具备回答当下问题的能力。1969年夏天,巴尔塔萨、吕巴克、L. Bouyer、 J. Medina、M. J. Le Guillou和我在委员会的正式讨论之外安排了一次会议,确定了该项目的具体形式。大家最先想到的是德法合作,那时尚且健康的Le Guillou准备负责法国方面的工作,巴尔塔萨作为联合项目的创始人专门负责德国部分。

实现这个想法显然用了很久。这些人必须找到合适的出版社、期刊编辑、经费来源以及相对稳定的核心创作者,刊物的命名问题也尝试了多种可能性。例如,我仍记得与《四道河》(Les quatre fleuves)期刊的创始人有过一次交谈,这份在巴黎刚起步的期刊也与我们的目标贴近。但我们的法文版不仅没有启动,Le Guillou也因病退出了。有两件事对这个项目的启动至关重要。巴尔塔萨接触到了正在意大利酝酿、如火如荼发展的“共融与释放”(Communione e Liberazione)运动。在由 Don Giussani 建立的团体中,相聚的年轻人表现出了活力、冒险意愿、信德所需的勇气。意大利的合伙人于是明确了。德国的Kosel出版社决定放弃传统的文化期刊《高地》(Hochland),用《新高地》(Neues Hochland)取而代之。虽然为时不长,这个“新”所指的变化也具决定性。Franz Greiner作为《高地》最后一任编辑,全力为新期刊提供他的经验与服务。他无私地劳作,为了确保项目独立甚至创建了新的出版社。Franz Greiner最后没要任何报酬,反而为整个项目捐献了个人财产。没有他,项目不可能启动。今天我们要再次感谢他所做的一切。

我已经记不清“共融”这个名字什么时候第一次出现在交流中,但我相信它的出现与接触“共融与释放”(Communione e Liberazione )有关。这个词的乍现就像屋子里的一束光,一语道破我们的全部意思。最初的麻烦是名字已被使用。法国的一份小期刊、罗马的一套丛书都用这个名字,因此“国际天主教评论”作为主标题、再加 “共融”为副标题就避免了侵权。

有了这个新的指导理念,又因着和意大利合作伙伴的接触,大家眼中的刊物具体面貌越来越清晰,也希望它的结构上能与以往的不同,展现出我们追求的创新与广阔。总体上,我们想引进两个新元素。首先是一种新的国际性:与《共议》(Concilium )中心化的进路相反,我们认为《共融》(Communio)的含义是寻求一体与多元之间的和谐共存。巴尔塔萨从他作为出版人的经验中意识到,今天的欧洲文化之间依然存在着巨大鸿沟。例如他曾创办《罗马神学》(Theologia Romanica)系列,将法语神学的优秀作品用德文出版。他一定也意识到了这些书在德国的低销量与德国人不了解背后的法国文化有关。《共融》作为一个刊物应该让文化之间互相开放,进入真正对话,同时保留自身发展空间。社会上与教会内的情况很不一样,某一文化中热门的问题很可能在另一文化里是陌生的,但大家都同意首先搭建出共同策划出来的主要神学条目,确保不同国家的作者在每期的参与中有话可说,第二部分的内容则留给各个国家的编辑。按照《高地》的传统,我们决定把这部分内容尽可能献给德国一般的文化议题。神学与文化相结合也应该是《共融》期刊的一个特点。如果这份刊物想成为一个信仰与文化之间交流的平台,编辑部必须由神职人员和平信徒组成。神学家要有,其他学科的学者也要有。

共融这个概念还有一个特点。我们不想把《共融》扔进中立市场,在那等待、寻找顾客。我们认为期刊的名称要求它形成一个共同体,以共融为基础,生出一个个自带独特焦点的小圈子。期刊希望通过为每个焦点提供一种智性和灵性的基础,它们能相应地展开讨论。真知灼见与对我们事业的批评反过来也来自这些小圈子。总之,大家认为我们可以与读者有一种新型的对话关系。期刊的目标不是兜售知识商品,而是需要读者生活语境的支撑。我们认为一种新的筹资方式也是可能的。期刊不设固定资产,由每一位作者和读者运转,让真正支持该项目的人们共同自发维持。遗憾的是,经过几次在德国的低调开展和在法国的勇敢尝试,大家发现这个计划效率不高。今天我们还能在德国的共融支持者中看到当年尝试的吉光片羽。无论如何,我们必须承认人们不能通过期刊创建共同体,共同体的存在反而先于期刊、并为之提供养分,正如“共融与释放”(Communione e Liberazione)一样。《共融》(Communio)从来无意成为该运动的工具。吸引并凝聚同一信仰的基督徒才是《共融》(Communio)成立的初衷,不管他们来自哪个团体。

在我们旅程开始的二十年前,“共融”(Communio)一词仍然没有被进步性的后大公会议神学发现。当一切都围绕着“天主子民”这一概念的时候,它作为梵蒂冈第二次大公会议的一个真实创见不久就与教会的圣统制形成了反差。“天主子民” 日益被误解为人民主权、依靠所谓普遍民主赋予的权利决定教会内的一切事务。尽管该表述里的“天主”一词确保了他是子民的创造者与主权者,天主自身还是在这种想法中被遗忘了。天主被混同于创造与形塑自身的天主子民。从前没有人注意过共融一词,当代却出奇地流行起来——哪怕只是带来扰乱。根据这种解读,梵二已经抛弃了梵一的圣统制式的教会论,因而“共融”显然要像“天主子民”那样作为一个本质上的同等概念被理解。另一方面,这个概念据说要作为当代普遍诉求去表达平等主义的平权契机。教会变成了某种先于她整体性的不同团体的组织网络,通过建立共识达成彼此的和谐关系。

为这种梵二大公大会的解读而进行辩护的,要么是拒绝阅读大会文献的人,要么是将文件分成两个部分的人:可接受的进步部分与不可接受的过时部分。举个例子,关于教会自身的大会文件已阐明梵一与梵二的关系是不可分割的。把二者分成新旧对立或相互冲突根本不应在我们的考虑范围之内。类似的观点不仅会把会议文件与政治口号、大会与政治集会相混淆,也把教会降到党争的层次。一段时间之后,政党可以把陈旧的宣传口号抛弃,用他们认为更好的来代替或至少等待下一个的出现。

教会没有权利把信仰与任何东西做交换,同时期待忠贞者与她一起坚守。大公会议因而不是对教会学(ecclesiologies)或其他教理(other doctrines)的全新发现或全盘否定。用梵二的话来说:“教会的训导权,并不在天主的言语之上,而是为天主的言语服务。”我们对圣传的深度与广度的理解之所以能持续发展,靠的是圣神对教会记忆的扩展与深化,进而引导教会进入一切真理(若望 16:13)。根据大会,对圣传有机组成的理解由三方面体现:通过信徒的默想与研习、通过从灵修生命中涌出的某种内在理解、通过“主教们的宣讲,他们在继承主教职位时,领受了正确阐述真理的特恩”。接下来的这些表达基本上重述了大会的灵性立场以及它的可能性与目标:大会要忠于天主圣言与圣传,它只能教导自己所领受的。作为一个标准,它必须找到新的语言,在新的语境下传递这些圣传,换言之要确保圣传保持纯正地不变。如果梵二大公会议把共融的概念引至我们注意力前,它并不是为了创造一个新的教会学或教会,更确切地说,来自忠贞教友的研精究微与灵修辨别,使我们有可能在当下更整全地表达圣传所陈述的内容。

这个附记之后,我们要追问共融在圣传中以及梵二大公会议对圣传的继承中的含义。首先,共融不是社会学意义上的,而是一个神学概念,甚至触及了存在本体论的维度。O. Saier 在他1973年完成的透彻研究中准确地指出了这一点,明晰了梵二大会对共融这一概念的立场。在梵二表述方式研究的第一章,首先是天主与人的共融,其次才是人与人之间的共融。第二章对共融之神学定位的描述中重复了类似的次序。第三章最终在圣言与圣事中包含了共融教会论的真正建设性因素。利用他丰富的哲学与神学储备,巴尔塔萨阐释了大会的终极根基是如何在这一点上发展起来的。我不想重复他说的话,但我会简短地提及一些主要因素,因为它们之前是、也仍然构成了我们希望通过本刊物完成的目标。起初,我们必须记住男性与女性的共融只有因着第三个因素才可能。换句话说,人类共通的本性让彼此交流变得可能。我们不仅仅属于本性(nature),我们也拥有人格(person),因而每个人都代表一个区别于一切人之独一无二的个体,因此本性凭借自身不足以传达人格的内在觉知。如果我们希望提出另一个区分个体性与人格性的特点,我们或许可以说个体性是分化的(divides),而人格性是敞开的(open)。人格性的本质是关系性,但为什么会敞开呢?因为在人的深处与高度中,人格性超越了自身的限制,进而抵达一个更宏大与普遍的“某事”、甚至向着一个更宏大与普遍的“某人”行进。唯有这个无所不包、我们频繁回归的第三因素才能把个体与超越个体的更高存在绑在一起。另一方面,第三要素在每一个体之内与他或她相遇。奥斯定这样描述它:“高于我的一切之高,深于我的一切之深。”这第三者,实际上是居首位者,我们称之为天主。我们在祂之内接触自己。通过祂并只能通过祂,那掌握着我们存在深渊(our own depths)的共融才能存在。

我们必须继续向前一步。天主通过变成人亲自与人交流。祂在基督内的人性借着圣神向我们敞开,拥抱所有人,好似大家合于一体,共有一身。对圣三和道成肉身的信仰,让我们明白:与天主共融,它不是个哲学概念,而是一个存在于我们生命中的历史现实。这也可以解释,为什么在格后13:13中,教会传统历来将(koinonia-communio)直接描述为“圣神的相通”。

具体而言,天主子民的彼此共融只在天主中才可能,祂借着基督让我们在圣神内合一,共融进而成一个团体,一个“教会”——这才是该词的本意。新约中所谈论的教会,是一个“来自天上”的教会,不是人造的“天上”,而是真正的“天上”,如同耶稣所说,“你们是出于下,我却是出于上”(若8:23)。显然耶稣重新定义了何为“下”, 因为“他曾下降到地下”(厄4:9)。今天我们看到的是一种“出于下”的教会论。它预设了教会只是一个纯粹社会学意义上的集合,基督作为一个行动主体,没有任何现实意义。但这样一来,人们谈论的所谓教会,不过是一个为自己制定宗教计划的社团罢了。根据这一立场的逻辑,教会在神学意义上也会来自“地下”,即“世界的”,也就是基督在《若望福音》中所定义的”地下”。建立在“共融”基础上的教会论包含来自真实“天上”的思与爱。这种“天上”将任何凡人的“天上”和“地下”都相对化了,因为在祂(天主)面前,最先的会是最末的,而最末的会是最先的。

《共融评论》的主要任务只能是、也必须是驱动我们走向这个真实的“天上” ,一个在纯粹社会学与心理学术语所理解的视野中消失了的概念。关乎教会的明日愿景释放了一股热衷于制造“教会”的盲目渴望,它也瓦解了一切根基。类似的豪情壮志只能带来更多的失望,如Georg Muschalek解释的那样。唯有在真正“天上”的光明中,一个人才能对圣统制进行严肃与建设性的批判,其基础必须不是出自哲学的嫉妒,而是天主圣言。一个以《共融》为名字的学术期刊必须保持自身的活力,让自己先于一切地根植于天主的话语中:圣三的话语、新旧约救赎历史中的启示、在这一切中挺立的圣子道成肉身、天主在我们中的临在。该刊物必须言说造物主、救主、我们的肖像、人类的罪性。永恒生命永远不能在它的眼中丧失,必须连同神学一起发展一个能抵达事物核心的人类学。它必须用天主圣言作为每个人问题的回应。这意味着它不能隐藏在一堆专家、神学家、“教会的制造者”之中,后者们冲向一个个会议,在自己与他人中间组织、加固对教会的不满。一个建立在共融思想之上的期刊不能允许将自己的意识形态与解决方案交给这些人群。它必须面对那些追问与探寻,并在与这些人的对话中,学习接纳天主圣言之光的更新。

我们或许要增加一点,即他们必须成为严格意义上的宣教士。欧洲将重新变成一个异教之地,但这些新的异教徒也有对天主的新渴望。这个情况常常会令人困惑。这个渴望一定不会因着对于教会的幻想而满足,也不会因着一个用无止尽谈论制造出来的、致力于自我发明的教会而满足。人们最好能逃离充满神秘与魔力的地方,这些看起来可以营造奥秘气氛或根本异类的地方。信仰不会接纳那些有时间做这些事情的人们的妄念。信仰是生命的馈赠——且必须作为一个自明的事实而接受。

在下结论前,我们必须简述一下还没有触及的两个关于共融的面向。甚至在那些前基督教的经典中,共融的基本意义也是关于天主与神明的;第二个更具体的意义指的是与天主的共融奥迹。这样的安排是给基督教的用语开辟道路。共融必须首先被理解成神学意义上的,之后才能从共融的圣事性概念中提取含义。共融是基督圣体与圣血的合一(哥林前10:16)。整体也获得了它全部的具体性:每人领受一块面饼而进入合一。圣奥斯定的那句话——“领受属于你的”——预设了人类存在自身如何在圣事中被纳入、转化成了与基督的共融。教会唯在圣事中才拥有她的全部自我,即无论她奉献给祂什么,祂都会自我奉献、不断地重造她。作为一个下降到阴府与人类存在的深渊之极的天主,祂带领她不停地回归顶点。唯有在这一语境下才可能言说圣统等级这一面向,并会更新我们对传统作为一个身份(identity)形成过程的理解。最为重要的是,这一点厘清了作为天主教徒的含义。主在哪里都是完整的(the Lord is whole whenever he is found),但这同时意味着我们作为一个教会并作为人类之合一对于教会的定义是不可或缺的。因此,“祂是我们的和平之君”,“因为借着祂,我们双方在一个圣神内,才得以进到父面前” (弗 2:18)。正是这个原因,巴尔塔萨向社会学的信奉者们打出了几记重拳。他提醒我们,对于今天很多人来说,教会共同体不过是一幅组织机构的骨架。因此,“小组……将越来越构成教会生命的标尺”。对于这些人而言,教会作为大公性与普世性看起来不过是一个飘在他们房子上的松散顶部。巴尔塔萨提供了另一个愿景:

不言而喻,这不是对地方教会的显著特性的否定,也不是弱化为教会与信仰带来新活力的新兴运动与团体。当教会每一次身处危机时刻时,陈旧的教会结构不再抵御普遍衰败的漩涡,这些运动便构成了重生与复兴力量的基础。这始终预设了在这些运动中,总有一个朝着天主信仰之大全的开放,以及他们如何切合圣传的一体性。

最后,纯爱(agape)一词指向的是整个共融概念的另一个基本维度。与天主的共融离不开对人类整体的真正关怀。在天主这一概念中找到的伦理与社会维度也属于共融的本质。一个追随这项志业的刊物必须直面今天重要的伦理与社会问题。它的角色不是政治性的,但它必须依靠天主圣言的光明照亮经济与政治的问题,一同参与批判性与建设性的时评。

结束前,我们至少可以在良心省察中划一些基本重点,尽管我在一开始否定了这个提议。在第一个二十年的经营中,《共融》在实践起初的志向吗?即使它在普世性与地方性之间保持适中平衡的过程为各个版本制造了诸多困难,它所扎根的十三个不同版本已经为它的必要性与深度进行了辩护。它讨论了信仰的主要议题,比如信经、圣事、真福等——仅提几个持续进行的关键主题。它必然帮助许多人迈进了与教会的共融,即使艰难险阻也没有让他们离开教会之家。但这里没有理由自满。我不得不想起一句巴尔塔萨的话:“不可有匹夫之鲁莽,却要有基督徒直面险峻的勇气。”我们有足够的勇气吗?还是我们实际上更倾向躲在神学博学的背后、太频繁地展示我们的与时并进呢?我们到底有没有清晰表达信仰圣言、触摸到这饥饿世界之心呢?或者我们大部分时候只封闭在一个小圈子内,用彼此的专业术语踢皮球?带着这些问题结尾的同时,我也希望表达我的感激,并为《共融》接下来的二十年献上最美好的祝福。