從天台佛學看巴特的基督論

文/鄧紹光

本文中,邓绍光老师试图通过天台佛学与巴特神学在存有论结构上的相似性比较,寻找一种理解基督教神性与人性关系的可能路径。在邓老师看来,天台佛学所提出的“一念无明法性心”的主张,将有助于我们在汉语学界中更好地理解和把握巴特神学中的神人二性关系论。 巴特对基督位格中神性与罪性关系的解读只处理神性与人性之间的「非实体─在实体」关系,而没有言及神性与罪性之间的「非实体─在实体」关系。这正构成了我们借用天台佛学诠释巴特神学的空间。正如文末邓老师所指出的,我们需要首先尝试从汉语的文化、哲学中批判地借用相应的思维工具和概念来了解和表达汉语神学的思想。邓老师的此文不失为一种有益的尝试。

文章原载于《巴特与汉语神学II:巴特逝世周年纪念文集》(欧力仁、邓绍光 编,香港:汉语基督教文化研究所,2008,483-500),推送时已获得作者本人和出版单位授权。在此感谢邓绍光老师和汉语基督教文化研究所对巴特研究微信公众号的大力支持!

一

賴品超在其《從大乘佛學看迦克墩基督論》[1]曾說,他「嘗試以大乘佛學的觀點重新解讀迦克墩信經,指出信經未有被實體式語言概念的桎梏所囿」,[2] 認為這樣更可以「見出信經的基督論的正面意義,而不必貶抑信經在漢語處境的價值」。[3] 在漢語神學的處境中,這種嘗試是十分值得肯定的。過去二十年,漢語學術界從來沒有出現過基督教與佛教的對話、研討;相對來說,基督教與儒家在這方面的表現卻大為不同,以漢語為學術語言舉行的國際研討會就有兩屆之多(1998年及2001年)。一方面,這可歸因於中國文化、哲學仍然以儒家為主流,或者,至少在漢語學術界當中,不少知識分子──無論是基督徒還是非基督徒,均視儒家為主流思想。另一方面,漢語學術界研究佛教的學術人口相當稀少,而其中能達到牟宗三《佛性與般若》[4]之哲學水平的,絕無僅有。在還沒有摸透佛教哲學義理成立的分際,貿然進行對話只會容易誤入歧途,所得結果不一定很有意義。因此,任何謹慎嚴格、有助推進雙方對話以建立和開展自己的嘗試,都值得肯定。

▲《佛性與般若》(牟宗三),長春:吉林出版集团

賴品超這篇論文透過檢討及修訂堅能(John P. Keenan)對大乘神學(Mahayana Theology)的倡議,[5] 進一步指出,在漢語處境中發展大乘神學,尤其是基督論,如來藏思想可能更值得注意,[6] 而非唯識宗所可貢獻的。在這裏,我們需要對佛家哲學,特別是中國的大乘思想,作出基本的性格確定,以致在對話及建構大乘神學或大乘基督論時,能夠恰當地選取對象,在義理的對口上接榫得更圓融更無礙。基本上,我們認為,在中國的大乘佛教中,如來藏思想不一定是最恰當的架構,特別是在疏解基督論中的神人二性這一問題上。主要原因在於以《大乘起信論》為代表的中國如來藏思想,基本上是以本質上絕對清淨的「自性清淨心」為立場,亦即一超越主體的哲學。以此來解說基督的主體性,就會出現基督的本性乃純然清淨的立場,那麼,其生死流轉的人性亦只是「心真如隨緣」的表現。即真如心雖為一切法之生因,但卻是超越的,其所生的人性就只是不覺隨緣的產物。這樣的基督論實有傾向幻影說之嫌,或至少未能達至去病不去法的圓教立場,對基督的人性缺乏足夠的肯定,特別是其罪性的一面。

此外,華嚴宗是否《大乘起信論》式的超越真心系統,亦是很成疑問的。這中間的主要原因在於華嚴宗所講的「相入」與「相即」乃一「辯證的綜合」。陳榮灼於此有很好的辨識︰「實際上,用現代語言來說,賢首所言之『相入』就是『對立雙方過渡至對方』之義;而『相即』則是『相互綜合或者統一』之義。華嚴宗將此義之『相入』、『相即』並排而言,考其義不外就是強調『對立雙方透過相互過轉或相互過渡,而把自己跟對方統一起來』之諦義。這明顯是一種帶有『辯證過程』(dialectical process)的『思辯統一』(speculative unity),其本質完全不同於『超越的統一』。」[7] 又說:「華嚴的『性起系統』乃是一種黑格爾義的『絕對唯心論』。」[8] 那麼,賴品超以為「尤其可用華嚴宗的『事事無礙』及『相即相入』等觀念,去理解基督教三一論中的共寓(perichoresis, co-inherance)」,[9]是十分值得商榷的。因為若如此,則無可避免會出現黑格爾式的三一論,而基督論中的神人二性也勢將化為神性與人性之互相轉換的講法,成就神而人、人而神的特殊立場,從而向當代新儒家的觀點靠近。

▲Hegel portrait by Schlesinger 1831

至於唯識宗的哲學性格,堅能及賴品超均未注意到當中實有古學與新學之分,以為新學就是唯識哲學之本質所在。玄奘所傳的唯識新學屬護法之體系,而真諦所傳的唯識古學則屬無著、世親一路。一方面,古學並不屬於真心派,其自性清淨心只是「無為的真如智」,只係一「作用原則」而非一「主體性原則」,只是一種「證空的智」,而不是如《大乘起信論》中之「真如心」那樣地「超越主體」。[10] 另一方面,古學提出「染淨二分依他三性說」,目的是要達到天台宗「一念無明法性心」之意,並以此顯出「本來涅槃與非涅槃之無二」、「生死與涅槃之無二」。[11] 其言佛性並非純粹「唯淨」的,而是:「離無明無淨法(佛性))」,故言:「此真如非淨非不淨。」[12] 但唯識古學與天台宗仍有本質的差別:「真諦是從『知識論』的角度來發展圓教,而智者則是從『存有論』的角度來發展圓教。因此,『唯識古學』所成就的﹝是﹞一套『圓教式的知識論』,而『天台宗』所成就的則是一套『圓教式的存有論』!」[13] 這樣的唯識古學肯定並非「從中觀學派的徹底性上作一邏各斯中心(logocentric)的倒退」,[14] 剛相反,其非淨非不淨的真如/佛性觀正正否定「超越主體」所可能涵有的邏各斯中心思想。倒是新說將「第八識」形而上地實體化,極致地發展了佛教式的「觀念論意識哲學」,付出了「將世界主體化」的代價。[15] 因此之故,我們以為賴品超提出的疑問:「瑜伽行學派是否最能代表佛學的精髓實在甚成疑問」,[16] 只能適用於唯識新學,而不及唯識古學。

若要建構大乘基督論,我們會認為,唯識古學和天台宗都是可以選擇的哲學架構,特別當我們要重新闡釋當代基督論的一種特殊的看法:基督取了的人性是有罪的人性(sinful human nature),而非無罪的人性(sinless human nature)。基督的神人二性統合於一個位格/身位(person)之內,若當中的人性是有罪的,那麼,其結構正對應唯識古學的非淨非不淨的佛性、及天台宗的一念無明法性心。然而,由於基督論所關注的是基督的位格/身位結構,屬於存有論的範疇,而不及知識論,故此,本文將透過中國天台佛學的圓教式存有論來疏解基督論中基督的位格問題。簡單來說,當我們認為基督的位格具有吊詭的本質,即它同時具備了神性和(人的)罪性,那麼,就表示神性與罪性均構成了基督的存有論結構。這看法對應天台宗的基本觀點,由於一念無明法性心同時具備無明和法性,佛的本性也具有吊詭的複雜性:無明和法性均構成了佛陀的存有論結構。[17]

二

根據懷安迪(Thomas G. Weinandy)的研究,初期教會沒有明白表示,道成人身乃取了有罪的人性,[18] 中世紀的聖安瑟倫(St. Anselm)和亞奎那(Thomas Aquinas)則已經正面觸及這一問題並深入討論,[19] 但卻未進至確定基督的位格是神性與罪性的吊詭性結構,原因在於他們都沒有內在於基督的神性與人性的結構來進一步討論。即使十九世紀的艾雲(Edward Irving)和二十世紀的巴特(Karl Barth),在確定基督所取的是墮落了的人性一事上,有非常引人注目的正面肯定,但仍然沒有進一步由此而直接指出這一墮落了的人性與神性之間的關係並予以深入的分析,儘管巴特的基督論具備了基本的空間可供作發展性的討論,進一步釐清罪性與神性的結構性關係。

▲The seal of Anselm of Canterbury, from A. P. Stanely’s Historical Memorials of Canterbury.

因此,我們之所以可能借用天台佛學的一念無明法性心,正是在於巴特留下了可供詮釋的空間。這個詮釋的空間由以下兩點決定:首先,神性與人性之間是一「非實體─在實體」(anhypostasis-enhypostasis )的關係,[20] 兩者「不隔不離」;[21] 其次,這中間的人性是墮落了的人性,即罪性。後者進一步定義前者的人性,使處於「非實體─在實體」之中的基督位格成了神性與罪性的關係。問題是:如何理解這一關係?巴特只處理神性與人性之間的「非實體─在實體」關係,而從來沒有言及神性與罪性之間的「非實體─在實體」關係。巴特的已言和未言,構成了本文借用天台佛學詮釋的空間。在天台佛學中的法性與無明的吊詭結構,將有助開啟我們如何看待基督位格中的神性與罪性的關係,從而獲得更深入的了解。

三

首先,讓我們來了解巴特的「非實體─在實體」的基督論觀點。基本上,巴特的基督論乃繼承迦克墩基督論而進一步疏解基督的神性與人性的關係。迦克墩信經中對基督的有關認信如下:

……是同一基督,是子,是主,是獨生的,具有二性,不相混亂(without confusion ),不相交換(without change into one another ),[22] 不能分開(without division ),不能離散(without separation );二性的區別不因聯合而消失,各性的特點反得以保存,會合於一個位格(prosopon ),一個自體(hypostasis )之內,而非分離成為兩個位格,卻是同一位子,獨特的,道上帝,主耶穌基督。…… [23]

”

信經以「四不」的方式來遮詮基督的神性與人性之間的關係。不相混亂、不相交換是要確立二性的差別,不能分開、不能離散是要確定二性的一體。然而,信經的四個否定卻沒有表詮神性與人性究竟以一種怎樣的方式聯合起來,而仍能保存彼此之間的分別。進一步探究下去,則必然涉及一種怎樣的神性、一種怎樣的人性才能滿足這四不的要求。即怎樣的神性和人性才能不相混亂、不相交換?怎樣的神性和人性才會不能分開、不能離散?這些沒有交代的地方,就留下了空間給以後的神學家作出種種疏解。巴特正是在這一空間中提出其「非實體─在實體」的基督論。

▲Unfinished sketch of Kierkegaard by his cousin Niels Christian Kierkegaard, c. 1840

巴特引進「非實體─在實體」的觀念,目的是想透過非實體來表明基督的人性是有別於其神性的,又以在實體來確定人性是不能離開神性的,從而達至「在分別中的一體」(unity in differentiation)、「緊緊的辯證的聯合」(a strictly dialectical union)。[24] 這並非黑格爾式的,而是祈克果式的。巴特在這裏明言:「神性不會過渡到人性或人性變成與神性等同」、[25] 「道的成肉身並非改變自己的本性或自己存有的模態(即神聖的道),而成為受造物的本性及其存有的模態」。[26] 當巴特說基督的人性是非實體的,並非表示其神性為實體。只有神性與人性合一的位格才是實體,基督的人性須在這一合一的實體中,才能獲得其自身的實在性。巴特這樣說:

非實體所肯斷的是負面……基督的人性能擁有其存在──即古時人所說的支撐實體(subsistence )──乃在於上帝的存在,意即在道存有的模態(hypostasis, “person” )之中,人性不能抽離地(in abstracto)在其自己及為其自己而擁有其存在。離開了人性能獲取其存在的神聖存有的模態外,人性就一無所有;即離開在聯合(unio)事件中的在上帝裏的具體存在之外,人性就沒有自身的存在,人性是anhypostatos(非實體 )。在實體肯斷的是正面……人性是在上帝的存在中獲取其存在(支撐實體 ),意即在道存有的模態中。這神聖存有的模態讓人性在聯合的事件中獲取其存在;這樣,人性就獲取其自身的具體存在,人性乃是 enhypostatos(在實體)。[27]

這段文字十分清楚表達了人性本身是無本的,只能在與神性的聯合中安立其自己。我們甚至可以進一步說,在基督的存有模態──聯合實體(unio hypostatica)中,人性和神性本身都是無本的。巴特指出,並非神性成肉身,而是三一中的第二位格成肉身,[28] 因此,「神性與人性的聯合……乃是中介的聯合」。[29] 這兩性的聯合是間接的聯合,透過位格為中介而成就,而兩性亦同時安立在這位格之上。[30] 這裏,我們得出一個十分重要的結論,就是基督的人性並不以其神性為根據,否則,即有排斥罪性的後果出現。意即,若以基督位格中的神性作為其人性的存有,那麼,基督的人性必然處於無罪的自爾狀態中,從而剔除基督人性中的罪性。正如巴特所言:「﹝兩性﹞的關係必須保持緊密至一限度,就是不能視神性為真實的、為人性的內容……」[31] 這句說話要否定的基督論,既可以是黑格爾式的,也可以是康德式的。前者認為,神性與人性可以互相過渡而成辯證的綜合,後者則以神性為人性的存有論基礎,從而超越地決定人性是純粹無罪的。對於黑格爾式的基督論,巴特必定拒絕;至於康德式的基督論,由於巴特確認基督的人性是有罪的,故亦必然否定其說法。

▲Kant’s house in Königsberg

基督的人性雖不以其神性為根據,但卻以基督的位格/身位為根據。另一方面,基督的神性固然不以其人性為根據,卻可以進一步說其同樣需要以基督的位格/身位為根據。可是,該怎樣理解這樣的說法?其重要的意義又何在?當基督的神性與人性俱是無本的,而只能安頓在由兩者聯合而成的位格/身位之上,一方面這表示兩者都是透過同一的存有來獲取其自己的存在,亦即神性與人性同屬一存有;另一方面亦表示這同一的存有是道的存有模態。道取了(assumed )肉身作為其本性,與道本身的神性結合,[32] 而為上帝與人。[33] 道以神性與人性聯合而成的位格/身位為其存有模態。由於兩性均不以對方為自身的根據,那麼作為兩性所依據又是兩性聯合而成的位格/身位,究竟是怎樣的自體/實體?如果神性與人性是相互敞開而聯合的(這種相互敞開而聯合自然不會以黑格爾式的「相即相入」來了解),那麼,這聯合而成的自體/實體是否亦是敞開的?巴特於此並沒有任何論說,只說在道成肉身的過程中,上帝沒有停止為上帝。[34] 如果道的成肉身是道取了肉身而為自己的本性,則道是敞開的;在這一敞開中,道讓其神性與人性相聯合,使得道成了一兩性聯合而成的位格/身位。換句話說,這位格/身位、自體/實體是取決於道的敞開性,而亦為敞開的。這種敞開性實在是道的存有、根本。只有這樣,人性才可以被提取,神性才可以與人性聯合而仍然保持差異。只有以敞開性作為道的存有、根本,才有可能讓上帝在道成肉身的過程中仍然為上帝。

從這一解釋出發,我們可以進一步指出,神性與人性乃無本的雙重意義。第一重意義指的是,基督中的神性與人性都不以自己為根據,而當以聯合的位格/身位為根據。第二重意義指的是,這聯合的位格/身位因為其自身是敞開的,故此是無本的。意即,兩性只有在無本之中,才可能被聯合起來而不失差異;只有在這一無本的意義底下,道的聯合位格/身位才是神性與人性的根本所在。在這裏即出現十分吊詭的格局:道乃無本之本,道作為本乃是無本,本是無本。這樣的了解其實是十分天台佛學式的,試看湛然的名言:「法性即無明,法住無位處;無明即法性,無明無住處。」[35] 法性與無明不隔不離,均以無住處為本,即以無本為本。

▲九祖荆溪湛然尊者相,图片摘自华顶讲寺官网《华顶寺志》

首先,法性與無明的關係,依天台法性與無明並非自住的,而是「即」的依他。湛然便曾言道:「依他即圓者,更互相依,以體同故,依而復即。」[36] 法性與無明之間的「即」是無「自住」的依他,而為相互他住,如牟宗三所言:「並不是離開無明則有一個抽象的但中之理的法性,亦不是離開法性別有一個抽象的孤調的無明。……並不是離開法性別有一個有自體而不空的無明,亦不是離開空無自體的無明別求一個有自體的法性。」[37] 這種講法基本上跟迦克墩信經的基督論「二性不相混亂、不相交換、不能分開,不能離散」十分一致,更跟巴特的神性與人性均無自體而於聯合之中獲取其存在的說法不謀而合。

其次,法性與無明之所以可能相互他住,是在於體同的緣故。所謂體同,意即無明與法性屬同一本體,此本體是無本的本體。因為無明與法性都以無住處為本,故能相互依他而無所住,他住其實就是無所住。這一看法同樣見於巴特的基督論。基督的神性與人性不能離其位格/身位,由於此位格/身位乃是敞開而為無本的,這就使得神性與人性可以相即聯合。在無本的聯合中,不是離開人性別有一個抽象的神性,亦不是離開神性別有一個抽象的人性,總是在聯合之中各自獲取其自身的實在性。此聯合的位格/身位,就是神性與人性的同一本體,但卻是無本的本體。因為兩性都以無住為本,故能不隔不離,有分別而無離散。由此而可見,巴特基督位格/身位的結構,實在是分享了天台佛學的無明法性相依體同的結構,而俱為敞開的無本之本。當我們進一步探討巴特以神性與罪性的聯合為基督的存有論結構,天台佛學這一吊詭性的佛陀結構將更有助於說明。

四

巴特所持守的基督論,表面看來只是神性與人性共同聯合於一個位格 /身位,但具體來說,這當中所聯合的,是神性與(人的)罪性。

新約稱之為肉身(sarx)不單包括人一般(man in general)的概念,並且包括……狹義的人的概念,這人是應受上帝的審判和裁決的,已經變成無能認識和愛上帝,他必定招致上帝的責罰,其存在已經向死亡暴露,因為他犯罪叛逆上帝。肉身是人性的具體形式,具有亞當墮落的印記。肉身是整個世界的具體形式,從基督在十字架上的死亡的角度來看,這個世界必定是老舊的、已然過去。肉身是人毀壞的本性和存在的形式,需要與上帝和好。[38]

”

巴特認為,基督的道成肉身正是取了這樣的罪性,把自己置於自己的對立面之處。[39] 他清楚表明這一點:

這拯救的真理是不容軟化或模糊的。上帝在基督裏所取了的人性與我們從墮落的亮光來認識的有關自己的人性是完全一樣的。倘若不然,基督又如何與我們完全相似呢?而我們與他又有甚麼關係呢?[40]

巴特是從拯救的角度來看基督所取的人性,因而,這人性必然為亞當墮落後的人性,這是明顯不過的。只有這樣才能克勝人性中的罪惡,亦即天台宗所謂的去病不去法。這就叫人想起古教會「沒有被提取的,就沒有被醫治」(quod non assumptum, non salvatum est)的名言。

讓我們先來了解基督這種神性與罪性的結構。神性與人的罪性如何可能聯合於同一個位格/身位?這主要涉及神性與人的罪性截然相反,這較神性與人性的對比更為激烈徹底。巴特沒有採取黑格爾的辯證綜合來處理神性與人的罪性,因為他恪守迦克墩信經的「兩性不相交換」的規定。基督位格 /身位既是神性又是罪性,是一種「模稜兩可」的吊詭結構。這是反邏輯的,但卻是巴特基督論的特色。如何可以讓基督的位格 /身位是兩可的,既是神性的又是罪性的?兩性都要被保存下來而不可任意取消其一以抹去當中的差別。天台佛學就有這種特色,「因為天台企圖在保存『色』與『空』的差別(或『無住本』與『一切法』的差別 )的同時,要把兩者對立的稜角磨掉,所以,這種不把兩者對立起來成矛盾的做法可稱為『模稜』」。[41] 而天台佛學的一念心正正具有「模稜兩可」的結構,可以幫助我們了解巴特的「神性─罪性」基督論。

我們之所以可以透過天台佛學的一念心來理解巴特的基督論,主要是因為在這一個模稜兩可的結構中的,是法性與無明,這就相類於基督位格 /身位中的神性與罪性。「一念心」又被稱為「一念無明法性心」,它不單具備法性,並且也包括無明在內,所以,這個心跟「清淨心」是不同的,清淨心是完全清淨的、無染的。對比於清淨心,一念心在表面上是一個「污染心」,故此又被等同於「煩惱心」或「陰識心」。[42] 一言以蔽之,一念心有其黑暗面;無明與法性共同構成一念心,或者倒過來,一念心同時具備了無明和法性。但為甚麼無明和法性可以共同以一念心為根據?天台宗一方面要確保無明與法性的差異、分別,但另一方面又不以華嚴宗那種黑格爾式的相入相即來解決,即不會以兩者為矛盾對立然後透過辯證的方式綜合起來。這如何可能呢?天台宗的出路是訴之於無本。無明與法性均非自住,不以自己為根據,本身是無本的;無明與法性乃依他住的,住於無本。住於無本就是以無本為本,反過來的說法就是以無住為本,本是無本。所謂本,就是處於一開放的狀態之中,本以無本的面目出現從而自我隱藏。晚期的海德格說:「在無所住中,『根本』以一卓越的方式開放」,[43] 「做為自我隱藏的根本,以一種無以為本的方式而自我隱藏」,[44] 正正表達了本跟無本的關係。只有這樣的一個無本的存有,才能讓無明與法性同屬於一,而非把無明從法性的存有中剔除開去。這樣一來,佛性本身就是無本,由無本之佛性而可言互有分別的法性與無明均具備於其中。

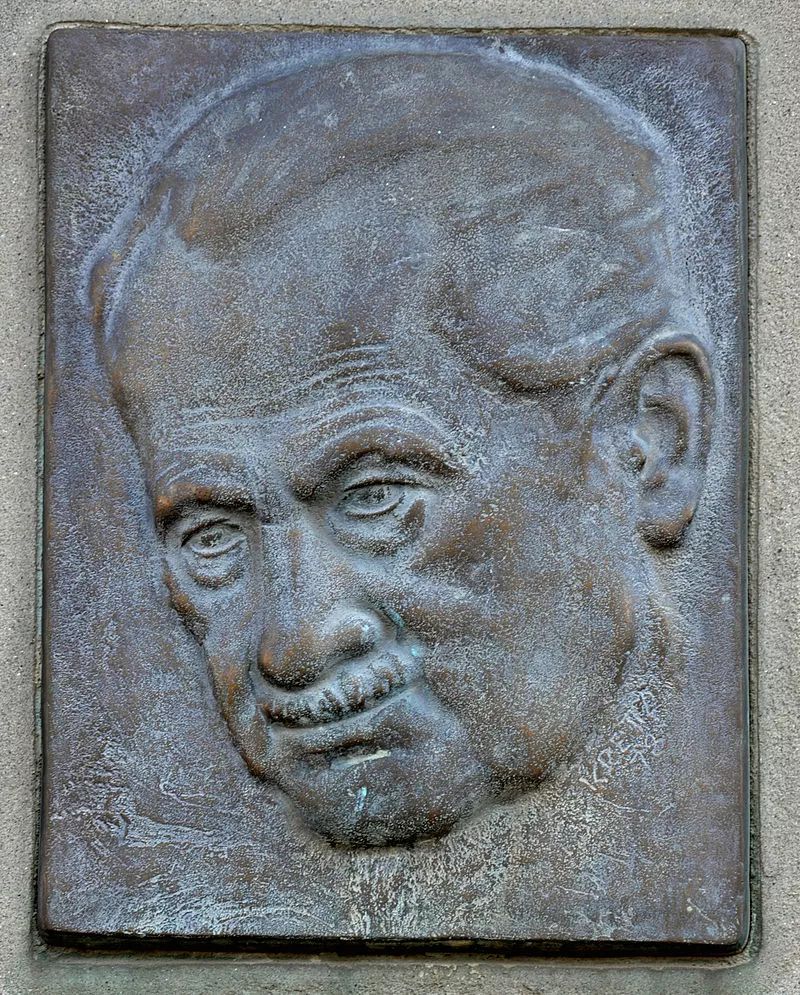

▲Meßkirch, Heideggerhaus, Gedenktafel, Portrait Martin Heidegger von 1978, Bildhauer: Kretz

透過天台佛學所了解的佛性、一念心,我們同樣可以指出,巴特的基督位格 /身位為無本的,因為只有這樣才能容許神性與罪性處於吊詭的同一當中。並且從拯救的角度來看,天台佛學的立場是「不離煩惱,即煩惱而菩提」,而華嚴宗則是「煩惱去盡,方證菩提」,不同的立場帶來不同的後果,且又進一步涉及兩者的不同佛性觀。天台宗以煩惱和法性同屬一存有,而華嚴宗則認為,只有法性才是佛性,這就是圓教與別教的分別所在。

基本上,「別教」以「清淨心」來辨認佛性,「圓教」則透過一念心來說明佛性。據此,對前者而言,佛是一不具世界的主體;對後者而言,佛則在本質上具有整個世界。應該注意的是,圓教在揭露佛性中,並未剔除任何惡法門。[45]

”

因此,就解脫來說,達到涅槃並非捨棄世界,要去除的只是偏執,而不是存有物,這即天台宗的著名論題:「去病不去法。」「『存有論的差異』(ontological difference)只有指出對於存有物之『執著』之克服,這並沒有剔除『存有物』之含意。」[46]

以此而論,則巴特的基督論屬圓教的基督論。別教的基督論必然不會以人的罪性為基督的存有結構,僅只肯定基督具有人性而已。但若基督不具罪性,則祂必然不是一個在世存有(Being-in-the-World),不具有罪惡的世界在其內,那麼,祂又如何可以拯救世界?固然,基督不具罪性而可恆為清淨的,但這就危害到拯救的可能,也違反了古教會的看法:「沒有被提取的,就沒有被醫治。」巴特指出:

真的,道取了我們的人性、肉身,即他處在……罪人被咒詛和懲罰之中。他在我們的處境之中。……若非如此,對我們來說,他總只是一離異的道,他不可能找到我們或接觸我們。……若非如此,他不可能帶給我們任何新的東西,也不可能幫助我們。他只會把我們遺落在遙遠的荒蕪之中。[47]

”

當然,我們要對罪性與犯罪加以區分。基督可以具有罪性而不犯罪,如巴特所說:「耶穌基督絕不是一個﹝犯了罪的﹞罪人,但是他裏裏外外卻是屬於罪人的境況。他並沒有作出亞當所作的,但卻必須在亞當所作的基礎上及假設中活出他自己的生命。他無故地承受了亞當,以及所有在亞當裏的我們的罪行。」[48] 在基督裏要去除的只是罪,而不是人性。巴特論到在聯合的位格/身位中克服神性與人性之間的對立,指的是人的罪與懲罰,[49] 「在基督位格/身位中上帝的信實勝過上帝與人那不可揚棄的對立(unsublated antithesis)」。[50] 在基督的位格/身位中,其神性與人性永遠有異,不能透過黑格爾式的揚棄而消融綜合起來。「上帝的兒子沒有把這對立不顧或移除之,他把這對立收納在自己裏面,卻沒有被它克服,反之,他勝過了這對立。」[51] 基督勝過了對立,意即祂在自己的位格/身位內並沒有如亞當般犯罪;祂除去了罪,但卻沒有除去人性,達到了天台佛學的「去病不去法」的圓教境地。

五

本文借用天台佛學的一念無明法性心的佛性觀來疏解巴特的神性─罪性基督論,顯明了一個重要的做神學的方法問題。在漢語的文化、哲學之中,事實上是具有某些資源可以幫助我們更深入地了解基督信仰,尤其在思維的方式上,可供借用的地方的確不少。如果我們把佛陀及基督看作理想位格 /身位的展現,那麼,天台佛學和巴特神學各別對佛性和基督作出的解說,其中的存有論結構就十分相似,以致我們可以透過天台佛學的一念無明法性心來詮釋巴特的神人二性基督論。當然我們也可以倒轉過來,但在漢語的文化處境中,要發展漢語的基督論,必須首先嘗試從漢語的文化、哲學中批判地借用相應的思維工具和概念來了解和表達。

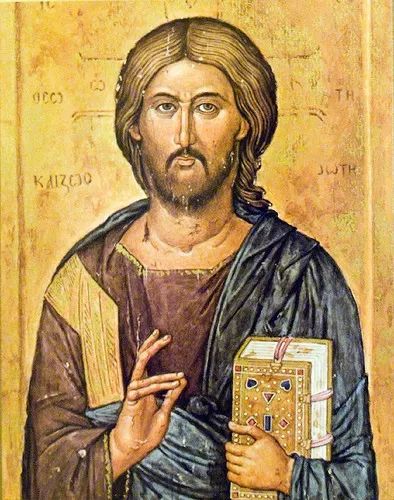

▲Icon of Christ Pantocrator from Macedonia in 14th century

本文無意表示天台佛學跟巴特神學在教義的每一方面都相似。即或集中在佛性與基督的存有論結構來討論,亦僅只是就存有結構本身而言,而不及基督這一存有論結構是否具有普遍性。當然,在巴特看來,道成肉身是一次過的,[52] 因而並無普遍性。天台佛學承繼大乘佛學的思想而肯定一闡提皆有佛性,佛性是普遍的。那麼,巴特花這麼多篇幅和氣力解說基督的道成肉身,其意義何在?事實上,巴特要處理的是上帝與人的對立問題。固然,巴特不能說也不會說,內在於人本身的,有神性的存在,以致人可以如基督般在罪身中而不犯罪,但另一方面,我們是否可以說上帝與人的關係類似於基督中的神性與人性的關係?巴特的基督論所具備的拯救向度正正指向這一點。在基督裏罪被克勝,人性與神性和好;藉此,人亦與上帝和好,並且,這和好一如基督位格/身位中的神性和人性一般,有分別但又非對立。再進一步,我們說基督的位格/身位是敞開的根本,亦即無本,那麼,上帝與人透過基督而達至和好,即表示上帝與人是在無本之中消除對立、去除罪與病。因此,上帝與人的聯合是無本的聯合,亦因此我們可說離開上帝別無抽象的人,離開人也別無一個抽象的上帝。這一點我們可以在巴特晚年強調上帝的人性中得到印證。

在耶穌基督裏……我們並非處理抽象的人,並非談及靠著自己少量的宗教和宗教道德就自足而不需要上帝,以致自己成為上帝。但我們也不是處理抽象的上帝,這位上帝的神性並非離開人、遠離而陌生,要不然這位上帝若非「不仁」(inhuman)的,就是「非仁」(non-human)的。在耶穌基督裏,人沒有跟上帝隔離,上帝也沒有跟人隔離,反之,在他身上我們與歷史、對話碰面,在當中上帝與人一起相遇,並一起同在。[53]

”

作者介绍

鄧紹光/香港浸信會神學院

鄧紹光,英國聖安德烈大學哲學博士,中國神學研究院道學碩士,新亞研究所哲學碩士;現為香港浸信會神學院基督教思想(神學與文化)教授;著有God’s History in the Theology of Jürgen Moltmann(1996)、《界限與倫理:潘霍華的倫理神學》(2006)、《詞語破碎處:言離道斷的神哲學反思》(2007)、《殺道事件:潘霍華倫理的神學對牟宗三道德的形而上學的批判意涵》(2009)、《教會不在場:崇拜、宣講與牧養的再思》(2009)、《盼望・神學:莫特曼》(2014)、《牧者潘霍華》(2017)。

Andres S Tang,Ph.D., the University of St. Andrews, UK; M.Div., China Graduate School of Theology, Hong Kong; M.Phil., New Asia Advanced Institute for Chinese Studies; Professor of Christian Thought (Theology and Culture) of Hong Kong Baptist Theological Seminary, author of God’s History in the Theology of Jürgen Moltmann (1996) , Boundary and Ethics: Dietrich Bonhoeffer’s Ethical Theology (2006), Where Word Breaks Off: The Philosophical and Theological Reflection on the Brokenness of the Way/Logos apart from the Word (2007), Killing Logos/Dao: The Critical Significance of Dietrich Bonhoeffer’s Ethical Theology for Mou Zongsan’s Moral Metaphysics (2009), The Absence of the Church: Reflections on Worship, Proclamation and Pastoral Ministry (2009), Hope・Theology: Moltmann (2014), Bonhoeffer the Pastor (2017).

鄧紹光|康德式抑或海德格爾式 ——巴特與朋霍費爾的神學方法的差別

▼长按二维码关注巴特研究▼

且思且行的朝圣路

与君同行!

巴特研究 Barth-Studien

更多文章,敬请期待

编辑:Kimeikei

校订:巴特研究、Imaginist、Lea、Vanci、语石、伶利等。

注:图片未经注明均来自网络。