Dante Alighieri (1265-1321)

但丁《神曲》中的世界图景与旅程(中)

文 / 罗曼诺·瓜尔蒂尼

(Romano Guardini)

译 / 岩树

Communio

但丁不仅作为认真的观察者和艺术创作者,游历这个充满了人生命运的世界。而且,无论但丁走到何处,这个地方也都同他自己有关。

一开始,他神志不清地出现在可怕的密林深处。遥远的高处,矗立着一座沐浴在日光之中的奥秘莫测的山。但丁知道,那座山就是全部救赎的意义和化身。他必须登上山去。登不上去,便意味着绝望。然而,森林的权能让他无法脱身。他害怕了,他搏斗着,可是他却走不出去。(……)而后,维吉尔(Vergil),受到贝缇丽彩(Beatrice)的派遣,出现在了但丁面前,召唤他走上一趟穿越另一个世界全部领域的遥远旅程。但丁走投无路;他失去了“正确的道路”(diritta via),也就是山中的那条捷径。因此,他必须改道,去走一条穿越整个世界的路;他被应允这么做,这是恩宠。

既然如此,这条路便穿过地狱之门,进入了满是可怖之事的深渊,一级一级向下延伸,直到进入冰冷的、被全然的黑暗所填充的那个静止不动的核心,堕落天使路西法便被封冻在那里。

这就是最深处,旅人们来到了撒旦这个形象面前——这里面有一种很深刻的思想:回头(Umkehr)发生在被全然认真对待、被完全体验为真实的凶恶那里!——在凶恶中,旅人们从向下的方向转变为向上的方向,他们努力穿过一个狭窄的井状通道,到达地球的另一边,回到地面上。

终于,他们在炼狱山脚下重见天日,现在,他们又开始攀登那溶于补赎之中、不再存于心思意念里而只附着于存在之上的凶恶的台阶。一开始,需要以极大的努力,后来才越来越轻松,直到但丁穿越一面巨大的火焰墙,然后,随着维吉尔宣布但丁从此只需自我担责,接着,但丁便抵达了乐园那不可言说的宜人之中。

在那里,他碰见了贝缇丽彩。但丁被她的力量托着,升上了诸天,他穿越一重又一重的天层,直至进入天府,在那里,他经验到了最终的恩宠。

穿越这些领域的过程中,但丁走过了人类的整个历史。但他不是以客观观察的态度走过的,而是最真切地参与其中。因为,这趟旅程是通往笼罩光芒之山、通往认识天主和自己的道路;通往洞见善与恶、洞见放弃与净化的道路,突进到爱与纯净之中的道路。

当但丁看见人,他看见的是历史中真实的人,并且他在这些人身上,也看见了他自己。他自己的凶恶在这些人身上展现出来,一级级地往下,直到来到距离天主最远处,直到来到愤怒、背叛与寒冷之底端,直到来到冷酷与绝望的最深可能性。他以最苦涩的心认真对待凶恶,由此,他也意识到,回头意味着什么。(……)再一次地,他见到人们正在炼净自己。当他在人们身上窥见了已被克服的形式中的凶恶,窥见了仿佛“处于新生状态下”(in statu nascendi)的良善,他便也在自己身上理解了,何谓净化。(……)接着,他来到圣善之域(Bereich des Heilig-Guten),他看见这个领域的丰盈以及它的至福之美——这也是他自己的可能性。

但丁在他看见的所有人当中也看见他自己。观看的过程中,他也一并经历了他们的命运,他的这种经历是如此深刻,以至于他内心常常深受震撼。他评判自己,做出决定。他穿过了一层又一层,来到关键之处。当他完成了穿越世界的旅程,看见了人类历史在终极状态下的丰沛之后,他明白了,在天主面前,他与自己处于何种关系之中。

这仍是神视:看见在外面的那一位,只不过,在那一位之中,我更加地看清了自己。在大写的“你”之中遇见我自己。不是以心理学-反思的方式,而是直接地遇见。在与分离者相遇的过程中,经验到最终的同一(Selbigkeit)。

而这个过程是与贝缇丽彩这个人完全联系在一起的。一切都与她有关。

恰恰是贝缇丽彩派遣了维吉尔。尽管维吉尔带领着但丁一直登上了炼狱山的顶峰,他却一再地引证贝缇丽彩。她虽不可见,却处处临在。地上乐园里,她促使但丁做出了有关于他自己从良善和神圣堕落的感人肺腑的临终忏悔:这便是黑林所意味的一切。然后,在最终的涤罪之后,她不仅依旧引领着他,她还逐层提升他,直到进入天府。而让但丁提升的,是贝缇丽彩越来越强烈地突显出来的美丽,还有她的微笑——这是恩宠(即charis、它同时也意味着魅力)的鲜活象征——所拥有的力量。

在达到最高的恩宠经验之前,贝缇丽彩离开了但丁。取代她的是明谷的伯尔纳铎(Bernhard von Clairvaux),他是神魂超拔者,也是宣讲玛利亚奥秘之人,他那强大的形象支配着整个公元十二世纪,一直到但丁的时代,其形象仍保持着鲜活。但丁祈求获得圆满的认识,而贝缇丽彩的目光看过来,一切便都与她关联了起来。

这样,《神曲》的后续情节就成了对“贝缇丽彩这个人物究竟是什么”这个问题的展现。这部诗作是但丁爱情的纪念碑,它实现了《新生》结尾时的誓言。

在整部诗作中,尤其是在第三部分,但丁以极深刻的一句“贝缇丽彩之举动”(atto di Beatrice)所指的内容,也就是贝缇丽彩那将她的具体存有所包含的一切都集于其中的鲜活存在的本质之举,得到了一步步的展开:她作为人的命运、她作为女性的魅力以及她的爱的力量。与此同时,得到展现的还包括:经由她这个人而馈赠给但丁的恩宠、密契的智慧与力量、对穿过整个受造界的“爱之光”(lumen amoris)的那个奥秘的启示。

就这样,透过世界之整全性,但丁游历了整个人类历史的丰富现实。随处,他都会遇见他自己,而他自己也自成一个世界,其深不可测,其善恶不可限量。这种丰富并不是杂乱无章的,而是有秩序的。

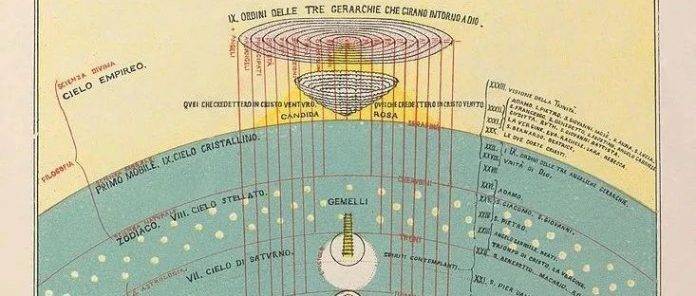

《神曲》对秩序这一元素着墨甚多。整个存在都被体验为无比有序的,并以一种极为清晰准确的诗意形态得到表达。各种秩序结构互相渗透着:天文学秩序、心理学-人学秩序、社会学秩序、历史秩序以及价值秩序、得救秩序等等。我们会从这些秩序中选一种出来,把先前有关于这一秩序已经讲过的内容再继续发展一下:存在于层级之中的秩序(Ordnung in Stufen)。

中世纪从古代的新柏拉图传统那里接受了层级思想。被称为“最高法院法官”(Areopagite,亦作“亚略巴古”)的那位狄尼修(Dionysius),以他有关于天界品级的两本书,向中世纪传授了关于此秩序的经典之作。中世纪以其强大的结构意愿,吸收了这一思想,并将其发扬光大。

中世纪将被造者看成是以层级结构架设起来的。首先,天使有着以九个歌队组成的等级秩序。与此相仿的是教会由其等级、职位、功能、圣事-象征关系构成的等级秩序。从社会学视点来看,层级秩序是自然社会的结构。从历史学视点来看,它是历史时期的前后相续。从人学视点来看,它是人的存在层次的层级结构。从神魂超拔的视点来看,它是净化、圣化与合一的逐层推进。从默观的视点来看,它是“心灵上升”(ascensus mentis)的等级。从宇宙论视点来看,它是诸天的秩序,在但丁那里,诸天秩序以彼岸世界——连同地狱坑和炼狱山一道——的结构重现。

这一切的基础,一方面在于让存在的全部丰盛都展现出来、同时又将其结合为一体与有意义脉络的那种趋势。另一方面,也在于那种在柏罗丁(Plotin)那里得到发扬、后来又被基督教西方所吸取并根据其自身的宗教经验而加以转化的观念:一切存在者都来自天主。因为,天主不仅仅是真实,还是鲜活的价值、圣善以及爱。而所有这些的本质都在于,自我通传(sich mitzuteilen)。

天主即是以这种方式创造的,在创造的过程中,祂那丰沛的价值涌流而出,分享着祂自身,流向被造者。被造者从天主那里“流出”。这种说法所指的,并不是泛神论意义上的存在延续性,譬如,按照柏罗丁的理解,有限-存在者是从最开始的那个“一者”的创造源泉中流溢出来的。基督教思想是认真对待创造这一事实的;在造物主和受造物之间,基督教思想看见了绝对差异,而这种绝对差异以如下方式得到表达,即,通过创造之举,受造物从无中产生,从此,受造物对天主的参与存在于相似这层关系之中。不过,在这一限制条件下,世界与天主的关系当中——透过对“从最初创造之爱中流出”这一点的想象模式而——得到特别强调的因素却是两者之间的关联,是受造者透过天主而不断获得实现,以及对存在和本质、价值和意义的持续通传。

但是,西方思想是具象的;它并不把受造者看作波浪,而是将其看作固定的形式。为了继续使用图像化的表达,我们可以说,“熔浆”固化成了持久的结构。创造之爱的源泉成为了存在的年轮(Seinsringe)。最先受造的年轮离善之源泉最近,因而是最高尚的。年轮距离此源泉越远,它与起源之间的相似性就越小,等级也就越低。由此,产生了某种存在分阶(Stufung des Seins),此分阶是价值和对天主的参与的秩序。而此秩序——这一点必须得到再一次的强调——不是僵化的。虽然事物在形态层面大体是闭合的,但事物之中,有一条动态的水流在流淌。“流淌”着的,是持续自我通传着的天主意义(Gottessinn),是光与爱的“效应”(Influenz)。如今,那些秩序是这样的:每一阶都直接通往天主,与此同时,每一阶也都介于相邻的两阶之间。每一阶都直接地和天主相似,与此同时,每一阶也都和相邻之阶相似,并由此间接地和天主相似。较高的那一阶是原型(Urbild),较低的那一阶是摹像(Abbild):较低的那一阶由较高的那一阶领受意义水流,较高的那一阶向较低的那一阶传递意义水流。这种参与的关系即为“等级举动”(actus hierarchici)。

意义水流同时也意味着存在的能量、成真的力量。对于有着柏拉图思想的人而言,真实并不是整齐划一的规定,均匀、质性上无差别、浓度上无差异,可被附加到每一幅本质图像中去,因为,这种整齐划一的规定所表达的,只不过是“有什么东西存在着”而已。反过来,真实有着无限多的等级;在真实存在中,还有着运动,这运动是正在壮大或是削弱的存在密度。而存在者之真实,其所具有的密度等级取决于存在者的价值饱和度等级。助力于实现意义,意味着,助力于让被影响者变得更加真实。

如果说,天主的自我通传就是爱,那么,它就会在受造物中产生爱。天主的自我通传进行施予,如此,它也唤起了对反向施予的追求。由天主的自我通传进入受造物的,也在呼唤着受造物的回归。这样,存在于存在之阶之间的那种通传关系就形成了一条召唤归乡举动的链条。较高的那一阶呼唤着较低的那一阶借助认识与爱进行攀登,前者会让后者超越自身,成为后者通往起源的中介者。

由此,整个存在都处于一种无声的运动之中:从天主出发并且归向祂;从爱中形成并在爱中回归天乡。

这一运动在人之中得以释放。人在自由之中、信仰着并且爱着,走在炼净、圣化与合一的道路上;由此,人奉行着那无处不在事物的层级秩序当中发出声音的爱的诫命,并且,人偕同这些事物一道。这里,宇宙层面爱的运动成了伦理层面爱的运动,或者更正确地说,它成了宗教与灵性层面爱的运动。

但丁以极大的清晰度处理了等级秩序这个母题。但丁的整个世界都是由层级构成的。沿着地狱深坑逐级向下,有九大层,每一层的内部又都有着复杂的结构。炼狱山耸立在地平面上,也由九级平台所组成,一直到山顶的乐园。空中,还有九层天,重重叠叠,直到天府。

由此便可看清楚,这一秩序承载着怎样坚定的价值特征,以至于在不同的层级中,都有一种得到了充分发展的有关于伦理-人性的价值层级的理论得以表达:也就是由亚里士多德-多玛斯思想所开拓出来的那种理论。

在每一处,意义通传、赠予之爱的涌出以及召唤之爱的回流,这类宏大运动都变得清晰起来。可这一运动并没有维持在抽象状态,它不仅是宇宙或精神力量的游戏,它的得名更来自于:它是由位格所承载并指向位格的;它始于使命,并在负责任之爱中得以完成。这一点在手与心所组成的神圣链条中变得清晰起来,也就是《神曲》当中那些操着心、施以引导和帮助的人物,尤其是维吉尔、贝缇丽彩和伯尔纳铎。

还有一个重要的情况,它将但丁作为诗人和基督徒这两者的力量一并展示了出来,对此,前文已有所涉及。层级思想本身带有抽象化的危险;会有一种系统性的结构产生,而不是一个鲜活的脉络;一切都陷入典型-象征之中,推理性的密契学取代了历史性的具象。先前,我们已经提到,“效应”并不仅仅意味着自然或精神能量,“效应”是由位格所代表的。本讲一开头,我们就十分大而化之地强调了,但丁笔下的人物都有着怎样丰厚的饱满度:他们虽然都被朝着终末形态加以了塑造,并被渡入了永恒,但他们始终也都还是真实的、具有历史-现实的人物。如此,但丁也有能力,在以毫不含糊的前后一致性贯彻分阶思想(Stufungsgedanke)的同时,依旧保持现实性。放眼内在秩序,世界变得透明,但世界仍旧是如假包换的世界。若论其如假包换的程度,则哪怕是那些表达着对不同领域的价值规定并最有可能遭受结构危险的象征形象,诸如半人马(Centauren)、巨人和古代英雄,都依然相当具体,有时候,我们甚至需要额外反思少顷,才能意识到他们的象征性质。

我们也可以这样来表述真正的问题:那种新柏拉图主义-等级思想强有力地追求着灵性化(Spiritualisierung)。也就是说,不单单从历史转入形而上,更从身体转入精神甚或神魂超拔。但丁的作品中,这种倾向无迹可寻。就在不久以前,中世纪还被当成是公然敌对身体的。不过到了今天,这种态度的具体意思就很清楚了:他们所说的“身体”,指的是文艺复兴时期的那种有机-审美的身体,而此身体又是由古代的身体性所规定的。简言之,“身体”仅仅是古希腊的或号称古希腊的身体性。人们根本就没有想过,还有别的可能——让我们想一想中国或印度的身体性吧!所以说,人们完全忽视了中世纪无处不在的身体形象之充沛。尽管中世纪的身体性与古代不同:中世纪的身体性透露着一股来自北方的内在性;灵魂与灵魂深度交织其中;最后,中世纪的身体性还蕴含着“基督徒的灵魂”(anima christiana)。这种身体性极富个性、光芒四射、可爱宜人,并随着一种深刻的音乐性翩翩起舞;但这是一种向着全部感官、向着灵魂以及精神说话的真身体性。

在但丁这里,我们恰恰发现了一种扑面而来的身体化意愿。那种朝向脱离身体者、灵性者的倾向,他并不了解。他那通往完满的最后神视是在圣三一当中对人的面容的神视;这便是降生成人的奥秘。在所有领域内,我们遇到的,都是取之不尽用之不竭的直观形象。

是的,但丁的这种身体化意愿是如此强大,强大到他甚至构思出了一套专门的理论来支持这种意愿。他在那边遇见的,都是灵魂。但这些灵魂都是可见的;它们不仅以模糊的影子形象可以被看见,比方说,在但丁的导师维吉尔笔下,埃涅阿斯(Aeneas)的冥界之行,抑或是荷马在《奥德赛》(Odyssee)的“冥府卷”(Nekyia)中所描述的,它们还带着极为清晰的现场感。举手投足间,每一个表情都像是在说话。灵魂怎么会具备这样的形象?但丁答道:灵魂有着一股使自己身体化的意愿,这股意愿是如此地不屈不挠,以至于在等待复活的这段时间内,灵魂塑造出了一副符合自己的心态、个体性以及自己作为基督徒所拥有的历史命运的暂时身躯(Zwischenleib);这副身躯能说话、会动、也能承受苦难。具体而言,丧亡的和做补赎的灵魂是从空气当中汇集而成这副身躯的;荣福的灵魂则是从光之中汇集这副身躯的。而《炼狱篇》的第25章第79行及以下(Purg 25, 79ff)描绘了灵魂是如何“射向四方”的,其射程与具备身体的“形式”(forma)所覆盖的有效距离相仿,这里还描绘了灵魂是如何组织身体结构的;这是一段真正的“哲学文本”,和《神曲》中的其他篇章一样,它也是形上学诗作的一个尚佳范例。

由此,但丁无论如何也期待的事情于是成为可能:这就是表达。他不描摹,他只展示;他不讲述,他只指出;他不描写情感,他只是让情感变成姿势与形态。所以,人们不仅思考,人们还看见、听见、感受到。只不过,人们是在以内在感受,以心灵觉察,以精神观看。内在无处不在外在中在场,由此,外在变得深刻。

另请参看:

Communio

文字 I 岩树

编辑 I 同塵

设计 I 希德嘉德

— 欢迎关注本公众号 —