离开的那天早晨,巴根吐村东南方的天空发红,太阳在那座不知名的山的后边冉冉,黛色的山和其上的白雪,山边的朝霞和蔓延在天空中淡墨色的云仿佛梵高的油画,是穹苍与光影的魅力,这是唯独属于巴根吐村的景色。

从草原回到北京,转眼间已经是两年,这期间我没有回去过,在这两年间我从单身变为已婚。我第一次这么长久地没有回归我生命的起点,似乎走着走着,就要和故乡彻底走散了。

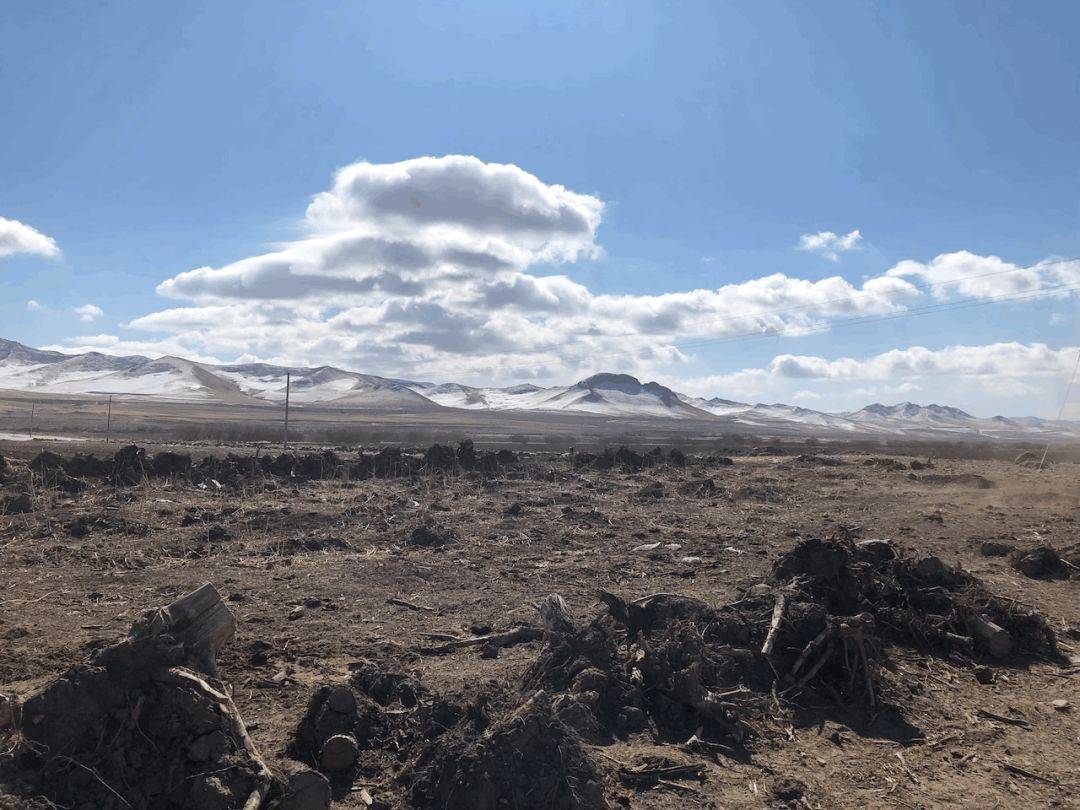

上初中以前我几乎没有离开过那个村庄,如今我读过的那个初中已经被撤销了,我读过的巴根吐村小学也撤销了,场地变成了养老院,我们和蔼可亲的老校长王成老师也早已经去世了,剩下的唯有巴根吐村的群山、田野、星空与草原,保持着它原有的风景。

故乡的熟人越来越少了,我知道如果再也没有熟人,巴根吐村我就再也回不去了。村子里出生的孩子稀少罕见,平时都只是老人们在留守,很多的熟人都陆续去世了。

幽默的马倌额德日胡早就去世了,据哥哥讲他临终前卧病在床时,依旧和去看望他的人谈笑风生。

我关于这位马倌的记忆,是幼年的一次葬礼,那是我大爷爷去世,葬礼之后会有宴席,当时我们一群孩子在一个桌子上吃饭,因为我在家族中是最小的一个,所以很多兄长给我夹菜,尤其是放了很多花生米在我的碗里。

紧张兮兮的我把吃饭当作工作任务,于是把花生米都塞到了嘴里,鼓鼓地,马倌额德日胡看到了,就撇着他的胡子,笑嘻嘻地用他有趣的语调来逗我,我不记得他讲了什么,但是他并没有嘲笑我,他的幽默感和有趣却是给我留下了深刻的印象,他大概是巴根吐村最幽默的蒙古人了吧。

马义大爷也走了,他是父亲的朋友,他也喜欢喝酒,但是我从没有看过他大醉的状态,他在我家做客时总是在一种半醉半醒的状态中离开。他身上有股周伯通的顽皮劲儿,嬉皮笑脸地和我们这些晚辈打趣,好像他从未老去,仍是少年,他是巴根吐村最调皮的汉人了。

西边隔一家的聂日布大叔总是醉醺醺的,他脸上挂着可爱的笑容,步履踉跄,他在邻居家哥哥的婚礼上喝多了,然后就再也没有醒来。

等我过了三十岁以后才懂得,生而为人的他之所以沉醉于酒,不过是想让自己快乐一点。人们一般只能文化性地理解草原的幸福,却不能感受草原深处的哀愁和痛苦。

我家东院的邻居付大哥也去世了,我甚至已经不记得他的名字,只记得他憨厚可爱的样子,他运输牧草的车翻车了。我微信里有他儿子的微信,这个因为父亲去世辍学的少年,下过矿井,也开过钩机,如今他已经是两个孩子的父亲。

同一条街的牛倌巴图大哥也去世了,他是一个健壮的蒙古汉子,他去世前昏迷了很久,我挂念他,向他的儿子讲了Jesus的救恩,只是并没有得到回应。

仔细数一数,同一条街上的街坊们,我认识的就已经有七位邻居去世了:我的二姑夫、翠霞老婶的丈夫、巴乔劳大爷家的大娘、敖七大哥、琪琪格的爸爸、付大哥、牛倌巴图大哥。

我心里的遗憾是没有能参加他们的葬礼,送他们一程,甚至没有机会去安慰他们的亲人。我亲爱的邻人们哪,人生竟是这样匆匆。

他们被葬在草原的山丘上,等春天来到以后,坟丘就会因为羊群的踩踏和草木的生长和草原融为一体,那是一种纯粹的原野之绿,这就是故乡的原风景。

离开故乡的路,是一条熟悉的路,我一次次沿着那条路出走,又一次次归回。然而,我知道,总有一天,出发的次数会比归回的次数少一次,并且定格在那里。

两年前我沿着那条路离开时,路边遇见一个骑马的人,他戴着皮帽子,穿着军绿色的大衣,骑着一匹红鬃马。

当汽车经过他的时候,我来不及看清他的脸,只是感觉他像极了已经去世的哥哥。

我的眼泪瞬间就流下来了,噢,原来这就是巴根吐村。