最近天下事充斥了太多触目惊心,我一时不知如何思考,只好回忆童年的乡村生活,似乎那时都是些天真烂漫的故事。

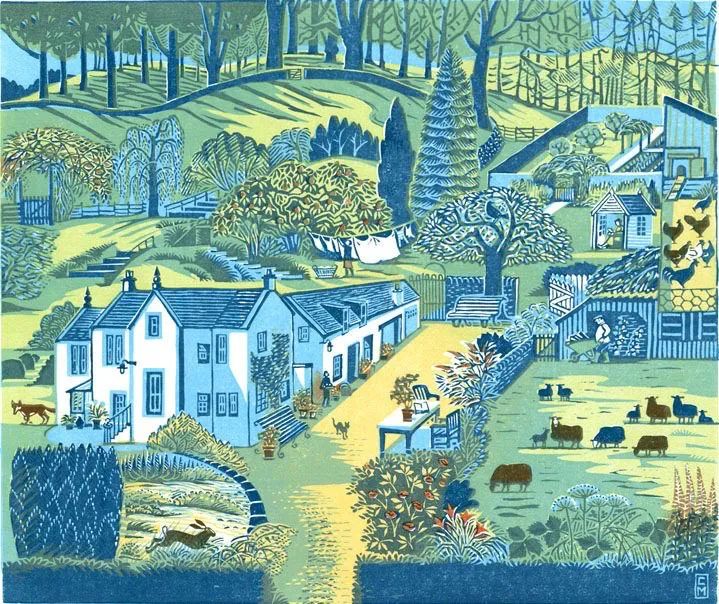

那时似一场梦,最自由的时光是在村边,在田埂间乱跑,藏在高过头的玉米秆林子里,像极了《指环王》里霍比特人逃离夏尔时的场景。

那时总想逃离这个家,或许是家里太多的规矩要守,于是想去一个没有束缚的地方吧。

说到束缚,让我想起了那时一起逃离的几个朋友,我已经记不得名字了,自己的一个看起来矮矮的,但跑来跑去、爬墙头却是一把好手。

还有一个长得很高,瘦瘦的,和我年龄一般大,而他就是我小时候印象中被束缚的对象。

是我害了他……毕竟我们出来玩闹不回家总让大人挂念,宠溺多些的都不免骂上几句,更别说他家了。

那时他因着和我自由了一番,回家后被挂在了树上,他父亲用皮带抽了他不知多久。

看来自由还是个沉重的主题,毕竟对应着可怖的束缚,想想孩子被吊在树上、绑在椅子上,或是母亲被铁链锁着,哪个不向往自由?

倒不是说我家便是束缚,毕竟那时年幼,不懂得家里的关怀,仍一心想着出去奔跑。

那时周边村落常发生绑架的事情,大人也总训斥着提醒着孩子,不准在离家太远的地方疯玩。

我常是不听话的那个,幸得我小时候没被盯上,可能寻找自由时去的地方都太隐蔽了。

大人都找不到我,人贩子就算看到,肯定也懒得逮这种不乖的小孩子,于是我就这么长大了。

长大后却忽然发现,我小时候玩得很好的一个哥哥,便是被赎金赎回来的。

一直以来,我对这些事都没什么概念,直到那个哥哥已经长到十七八岁了,但提起这件事仍旧流泪时,才开始后怕。

还有我的邻居,小学同学的母亲,并不是村子里的人,而是买来的老婆。

记得那时我去他们家玩儿,只是觉得这家的母亲不怎么搭理人,不太爱和人讲话,却没有意识到事情的严重性。

母亲和我说,她和这位邻居聊过天,知道她那时身上很多处伤疤,甚至脚筋都险些被割断。

只是村子里到处都是这样的家庭,我不知几个同学,几个邻居,都是这般的家庭。

似乎在这个地方生活,我自然便接受了这种情况,自然就融入了这样的生活,直到最为极端的故事展开在眼前时,才意识到这种生活方式的夸张之处。

过得舒坦些,紧绷些,便以为这是生活的全部样态了;在学校里紧张同学和老师对我的态度时,便以为那是最绝望的状态了。

原来我活在水火之间,只是被保护得太好,或是太过幸运,上帝看顾,我居然不知身边的残酷。

或许像极了许多人,把他人出糗的样子当做笑料便过去了,只是不知,多少笑料背后的痛楚。

这并非所谓的圣母白莲,只是那最基本的同理心我们都开始缺失了,似乎是从幼年开始就被屏蔽了,成长的养分从未供给到这方面的功能。

我们从不认识四周的环境,或是历史的真相,便就这般无忧无虑去了。

于是等到一切近在眼前,看见那位母亲的忧郁,或是朋友的惨痛,都从未给出反应。

一个个矛头指向我自己,当我看着镜子里的污秽,我明白了父母老师、传教士们如此费尽心思的原因,还有道成肉身的目的。

这种自然反应出来的冷漠,充斥在我们的生命里,连我这成天领受恩典的人,都不由自主地,惺惺作态地活着。

连撒马利亚人都懂得拯救路边的伤者,可利未人和祭司长过去了,看来是刻意回避着眼前的可怜人,但可能是回避习惯了,一切都如此自然。

规律就这般自然形成了,我活着里面等着死去,就是随波逐流,也就不必谈什么自由了。

我从童年这场梦中醒来后,能否抓牢上面给予的生命之道,坚守良知活着呢?我需要不断问自己,上帝如此提醒我。