⬆️请点击蓝字,关注我们

编者按:

本期推送,我们选取了邓绍光老师的文章。在文中,邓老师尝试从海德格尔前后期思想出发来观照巴特与布尔特曼神学解释学进路的差异。邓老师认为,二者的神学解释学起点和神学理解虽然不同,但是“這兩種立場不一定是對立的,就上帝向人自我啓示一事,前者強調的是上帝的話語有別於人的話語,後者強調的是上帝的話語不離人的話語。這兩種上帝言說的方式,基本上可分別對應於晚期海德格所言的自然/自爾(Ereignis)之無(Nichts)與有(Sein)的雙重運動性格。此外,若扣緊人跟上帝話語的關係,那麼布特曼的見解可對應於早期海德格此有(Dasein)對存有(Sein)的解釋來討論,而巴特的看法則對應於晚期海德格所言的詩人對存有的聆聽來討論。”

,

本文原发表于《中國神學研究院期刊》第48期(2010年1月),推送时已获期刊和作者本人授权,感谢邓绍光老师对“巴特研究”微信公众号的大力支持!

巴特與布特曼的神學解釋學之再思

——從晚期海德格切入

— 鄧 紹 光 —

(一)

在當代神學解釋學(theological hermeneutics)的發展之中,二十世紀上半葉的巴特(Karl Barth)與布特曼(Rudolf Bultmann)的爭論十分值得注意。一方面,兩人都認為歷史評鑑法(historical criticism)不足以判別上帝透過聖經文本向我們發出的信息,因此,他們需要另尋出路。[1] 另一方面,兩人出路之起點卻又迥異,巴特從「我們之外」(extra nos)出發,布特曼則從「我們之內」(intra nos)出發。[2] 前者從上帝作為一全然的他者開始,後者則從上帝所為的他者——我們——開始。這一神學解釋學最後涉及的是神學的性質、以及「我們如何能夠言說上帝」的問題。[3] 如詹融(Werner G. Jeanrond)的分析,兩者都想要肯定上帝的超越性,[4] 兩者都要避免讀入文本,[5] 兩者都意識到閱讀聖經文本中人的角色條件,[6] 兩者亦都反省到當中涉及上帝與人的關係的必需性。[7] 但是,正正在最後一點上兩人有所不同。巴特從“我們之外”出發,意即上帝總是主體,首先是祂解釋我們,然後,我們以相應於上帝的話語解釋成文聖經。[8] 布特曼則從上帝所為的我們出發,意即上帝在我們解釋聖經之中的宣講時作工,[9] 又或說,我們在解釋聖經之中的宣講時,上帝就向我們作工了。這樣看來,巴特與布特曼的進路是相反的,前者從上帝那邊出發,後者從人那邊出發。

卡尔·巴特 (Karl Barth,1886-1968)

固然,我們不必如巴特對布特曼的批評那樣,認為布特曼把神學消解成人類學、人性論,[10] 但也不容易把兩者整合起來。因為巴特的進路是從上帝之自存性(God aseity, God in se)出發,布特曼則反其道而行,從為我們的上帝(God for us)出發。相應於兩種不同的進路,解釋者各有不同的角色。對於巴特來說,解釋者首要的是順服,以聆聽成文話語所見證的上帝之自我啟示;[11] 對於布特曼來說,解釋者首要的是進入成文話語之中進行解釋,在解釋活動中與上帝相遇。這也就是說,巴特認為,解釋文本之所以可能,在於人必須首先將自我轉化為一順服的、恰當的聆聽者,然後才能進入解釋文本的活動中,而這一轉化又靠賴於上帝自己的工作。可是,對於布特曼來說,人之可以恰當地解釋文本,固然是上帝的工作,但上帝改變解釋者的生命,致使其能夠恰當地聆聽上帝的話語,卻並非外在於其解釋聖經文本這一活動的。

鲁道夫·布尔特曼(Rudolf Bultmann,1884-1976)

我們以為,巴特與布特曼的差異不只是在於解釋活動起點的不同,[12] 即不只是對上帝與人的關係有不同著重點,更在於兩者對上帝與聖經之間的關係持有不同的了解。可是,這也不一定是兩套差距甚大的思想格局,彼此互不相容,難以結合。[13] 本文嘗試透過後期海德格來判別兩者的差異,從而確立各自成立的位分,並且進而連繫二者,指出神學解釋活動的可能條件。這主要在於巴特持守的立場是上帝已經言說了(deus dixit),並且是先於聖經或外於聖經的;布特曼的立場則是上帝透過聖經而對讀者說話,上帝的話語就在聖經之內可以找到。[14] 事實上,這兩種立場不一定是對立的,就上帝向人自我啓示一事,前者強調的是上帝的話語有別於人的話語,後者強調的是上帝的話語不離人的話語。這兩種上帝言說的方式,基本上可分別對應於晚期海德格所言的自然/自爾(Ereignis)之無(Nichts)與有(Sein)的雙重運動性格。此外,若扣緊人跟上帝話語的關係,那麼,布特曼的見解可對應於早期海德格此有(Dasein)對存有(Sein)的解釋來討論,而巴特的看法則對應於晚期海德格所言的詩人對存有的聆聽來討論。

(二)

巴特與布特曼就神學解釋學上的討論,其關鍵由兩個問題組成。其一是上帝的話語與成文話語——聖經——的關係;另一是上帝與解釋成文話語者的關係,具體來說,這涉及解釋者在沒有相信上帝之前是否可以對上帝具有「先行了解」(pre-understanding)。[15] 讓我們首先處理第一個問題。我們認為,若以晚期海德格來跟巴特對比的話,則兩者都十分重視隱蔽/遮蔽的一面,而布特曼則重視開顯/彰顯的一面。這樣的定位並非表示晚期的海德格和巴特忽略開顯/彰顯的一面,而布特曼則忽略隱蔽/遮蔽的一面。這樣的說法,其實是要表達何者具有優先性。

眾所周知,晚期海德格以存有為自然,具有無與有、隱蔽/遮蔽與開顯/彰顯的雙重過程。自然實乃自然而然之運動,這運動乃隱蔽/遮蔽與開顯/彰顯之雙重過程。藉此方式,自然給出其自己的意義、真理。在這一給出的方式中,隱蔽/遮蔽有其首出性。藉此,存有/自然一方面顯現其自己,另一方面又隱蔽/遮蔽其自己,這樣即可維繫早期海德格所倡議的「存有與存在者的存有的差異」(ontological difference of Being and being)。強調隱蔽/遮蔽的首出性,無疑是強調存有有別於存在者之存有,而不為存在者之存有所充分、全然開顯,更重要的是存有/自然是不受制於存在者之有限性。與此相類,巴特亦強調上帝與受造世界之間的無限質的差異、上帝自身的絶對超越性,這就是巴特在《羅馬書釋義》(The Epistle to the Romans)的名句:「上帝在天上,你在地上。」[16] 這種上帝觀使得上帝的啟示方式必須是以隱蔽/遮蔽為首出的。對於人來說,上帝雖然啟示、開顯其自己,但是卻同時隱蔽/遮蔽其自己。這主要是因為上帝作為一全然的他者,祂是以其全然他者的方式來啟示、開顯其自己的真理、意義。那麼,聖經文本在人了解、認識上帝之自我啟示、開顯,有甚麼作用、角色呢?巴特在《羅馬書釋義》的第二版表示:「要被揭示的〔上帝的〕話語(the Word),是在〔人的〕話語背後的。知性的注解意即我被驅動直至在我面前一無所有,只是物事之謎(the enigma of the matter)。」[17] 聖經文本只是上帝話語開顯/彰顯的器皿(void)、場所,上帝通過聖經文本直接跟聆聽者說話。因此,啟示是在文本字句的背後發生的,而不是在文本字句之內發生。[18]

巴特這一基本看法,在其後來的講課《哥廷根教義學》(The Göttingen Dogmatics)及其巨著《教會教義學》(Church Dogmatics)仍然堅持,這可見於其對上帝話語的三重形式的定性。他清楚表示:「我們看見的、聽見的、感受的、觸摸的,以及內在地和外在地感知的(無論是耶穌那人、聖經文本還是人的宣講),總是不一樣的東西、對立面、另一種事物。」[19] 已啟示的話語(the revealed Word)、成文的話語(the written Word)、宣講的話語(the proclaimed Word)這上帝話語的三重形式,不過是上帝話語的鏡子映像(mirror image),[20] 是巴特所講的上帝話語的第二客體性(secondary objectivity)而已。[21] 然而,這也並非完全否定第二客體性的價值。巴特說:「在這客觀的條件下,〔……〕啟示是可能的。注意,我並沒有說任何多於『可能』的意思。」[22] 一方面,人要認識上帝,必須透過祂的自我啟示、開顯——上帝的話語,但是,要認識上帝的話語又不能離開這話語的三重形式。另一方面,透過上帝話語的三重形式來認識上帝的話語,仍只是可能的,而不是必然的。只有上帝可以使得這三重形式成為(becomes)上帝的話語,而為人所認識。因此,上帝自己是人之所以可能認識祂的充分條件;只是,上帝是透過上帝話語的三重形式來作工的,但這三重形式並不等同上帝的話語,而是上帝作工的場域、空間、器皿。這就是為甚麼巴特認為上帝是在聖經文本之外工作。他强調的其實是上帝的話語有別於人的話語,所以,不能把聖經文本直接等同上帝的話語,而真正工作的是上帝的話語,旨在使人認識祂。

那麼,上帝為甚麼要在人的話語這一場域、空間、器皿中作工呢?在我們這篇文章之中,這特別指到上帝為甚麼要在成文話語中作工呢?這問題其實是涉及在甚麼條件底下,成文話語得以可能為上帝所使用而對人說話?簡單來說,成文話語是相應、應合(co-responding)上帝話語,故此可以為上帝所使用,指向上帝的啟示、開顯,提供空間讓上帝可以言說其自己。[23] 這表示人的話語與上帝的話語之間的關係是一種信仰的類比(analogy of faith),而非實體/存有的類比(analogy of being);前者並不包含或表達後者,只能相應於後者而為後者所使用。巴特這種觀點跟晚期的海德格相一致,都是强調分別、差異。一方面上帝跟存有/自然都是自道的,另一方面,人的語言在其相應於上帝的話語或存有/自然之言說時,即有可能成為上帝或存有/自然之家/場域/空間/器皿,而向人言說、開顯其自己。

(三)

那麼,巴特這種觀點,是否必然跟布特曼的看法互相衝突?如果我們認為巴特著重上帝之自道,那麼,布特曼是否更為看重上帝使用或透過成文話語作為一場域/空間/器皿來向人啟示、開顯其自己?也就是說,巴特重視上帝話語的隱蔽/遮蔽的一面,布特曼則注意上帝話語的開顯/彰顯的一面。巴特以上帝話語的隱蔽性/遮蔽性具有優先性,布特曼則以上帝話語的開顯性/彰顯性為首出。前者是後者可能的條件。巴特並不停留在上帝話語使用或透過成文語語來開顯/彰顯其自己的事件,即是他不願把上帝的話語限制在這一開顯/彰顯的事件之內,而要強調上帝話語的隱蔽性/遮蔽性,由此而顯出上帝的話語與人的話語在本質上的分別、差異。相反,布特曼卻遙契信義宗的傳統神學,繼承墨蘭頓(Philipp Melanchthon)開創的思想:「認識基督,意即認識祂的好處」,[24] 並且引述他老師赫曼(Wilhelm Herrmann)的說話:「關於上帝,我們只能講述祂對我們所作的。」[25] 布特曼在引述這一句話之前表示:

但是,如果上帝並非普遍規律、不是原理、不是任何客觀地給定的(objectively given)東西,明顯地,我們能夠認識祂的實在(reality),只是因為祂向我們言說,只是因為祂向我們有所行動。我們能夠言說祂,只因為我們言說祂曾向我們言說的話語、祂向我們所施的作為。[26]

首先,這表明人對上帝的實在的認識,必定是在於上帝已經向人言說的基礎上,而上帝向「我」言說,乃是透過人的口,[27] 即上帝透過成文話語向「我」言說,而作用於「我」。聖經作為成文話語,總是上帝向人的宣講。離開了上帝對人的言說,人不能認識上帝;離開了上帝透過成文話語向人的言說,人不能認識上帝。其次,布特曼這一觀點並不必然涵蘊如下的看法:上帝的話語不離成文的話語而向人言說,這是因為成文的話語就是上帝的話語。對於布特曼來說,上帝的話語不離成文的話語而開顯/彰顯,並不表示二者可以等同起來。正如巴特認為上帝的話語跟成文的話語之間並非直接等同的關係,[28] 布特曼持守的立場乃是弔詭的/模稜兩可的同一性(paradoxical identity)。[29] 這種弔詭的/模稜兩可的同一性絶不是直接的、等同的同一性,但卻又不是把兩者分離開來。布特曼是在上帝使用成文話語來向人言說、開顯其自己的事件上,來確認上帝的話語跟人的話語之間那既非直接等同,又不是彼此分離的關係。因此,就上帝向人開顯、言說的層次來說,我們可以說上帝的話語與成文話語是雖有分別、但不分離的關係。另一方面,在上帝的話語尚未透過成文的話語而向人說話、作用於人之前,此上帝的話語,對人來說,仍是隱蔽的/遮蔽的,或者說是開顯/彰顯中的隱蔽/遮蔽,因為對於巴特來說,上帝在透過或使用成文話語言說之前,祂已經言說了。

十分清楚,巴特重視上帝話語的隱蔽性/遮蔽性,但卻不否定其開顯性/彰顯性;布特曼重視上帝話語的開顯性/彰顯性,但卻不否定其隱蔽性/遮蔽性。若以晚期的海德格來看,則這種情況類似於自然/存有在給出其自己的意義時的「隱-顯」雙重運動。但是,晚期海德格給予隱蔽性/遮蔽性優先性,巴特與此同調,那麼該怎樣看待布特曼對開顯性/彰顯性的强調?我們可以這樣了解:從知識秩序的角度來看,開顯性/彰顯性是首出的;從存有秩序的角度來看,隱蔽性/遮蔽性是優先的。這樣的說法,也表示上帝的話語在本性上跟人的話語是有分別的,但同時顯出上帝的話語在不離人的話語之情況底下,而開顯/彰顯其自己。

然而,我們還得面對另一相關的問題,巴特認為,成文話語是上帝話語的鏡子映像,只有相應的關係。那麼,這種看法跟布特曼認為成文話語是「福音的宣講」(kerygma)是否相容?這涉及布特曼怎樣理解這宣講福音的成文話語。顯然,布特曼認為,人的語言總是受到某種文化及某種思想形式所塑造,雖然如此,成文話語作為對上帝話語的回應,卻是以一轉化更新的方式來使用舊有的語言以表達「福音宣講」。[30] 新約的作者在沒有與「福音宣講」相遇之前,已經對人的存在與上帝擁有某種了解,然而,一旦相遇,被邀請相信了,則先前對人對上帝的了解都被轉化,以致可以轉化地使用舊有的語言來表達新的看法。[31] 布特曼這裏所講的語言轉化是甚麼意思呢?一方面,我們不可能完全脫離某種特定文化與思想方式的語言,但另一方面,我們又要透過這些語言表達我們所了解的「福音宣講」。布特曼認為,「福音宣講」既有歷史文化的形式,也有存在的態度在內。[32] 換句話說,新約的語言乃是存在的語言、而非客觀化的語言,因而,要求相應的存在的釋經(existential exegesis)。[33] 必須注意的是,這不是要求借用存在主義哲學的概念來解釋新約的存在語言,因為這樣仍然是把新約透過客觀化的哲學概念來掌握,而非以相應的存在態度來進入存在的語言文本。這種觀點在晚期布特曼的著作中十分清楚鮮明。

從這一角度來看,我們認為,布特曼對成文話語與上帝話語之間的關係的看法,跟巴特的看法是相容的。不過,布特曼並沒有宣稱需要放棄歷史評鑑法的解釋方法。[34] 這是屬於客觀解釋的層次,只是一種入路,布特曼使用歷史評鑑法的作用之一是「窮知見德」,反顯出存在地解釋聖經才是首要的工作。然而,由於成文話語是以人類歷史文化的語言來記載「福音的宣講」,所以,就得把這外衣加以辨別確認,免得表達的形式和表達的內容有所混淆,而這種分辨的工作就由歷史評鑑法來完成。可是,要真的明白成文話語的「福音的宣講」,對布特曼來說,就非「相信」不可了。這無疑是承繼馬丁路德唯獨信心的神學立場。

(四)

巴特與布特曼的另一個分歧是:解釋聖經者究竟以一種怎樣的生命狀態才能進入解釋聖經文本的過程之中。簡單來說,就是「先行了解」的問題。對於布特曼,了解的過程之所以可能,在於解釋者對了解的事情具有先行了解。[35] 巴特固然同意解釋者有其先行看法,卻不同意把這先行了解提升至一方法學的原則,認為這樣只會招致錯誤釋經。[36] 問題是對布特曼來說,人之「先行了解」在解釋聖經的活動中所扮演的角色,是否就如巴特所了解的,是一方法學的原則,是「置於布特曼解釋學的根本之處」,以致使得一切恰當和真正的了解都被排除?[37] 究竟布特曼所講的先行了解——對上帝和人的先行了解——是否完全決定了閱讀、解釋聖經文本的結果?抑或那只是起點而非終點?如果是前者,那閱讀及解釋聖經就成了人的自我了解(self-understanding)的歷程,而看來巴特是從這一角度去解釋布特曼的先行了解的活動,也由此而解讀布特曼跟海德格的關係。[38]

無疑,對巴特來說,成文話語的聖經所指向的內容、事物是人的先行了解所不能掌握的。但事實上,布特曼並沒宣稱,人透過其先行了解來閱讀和解釋聖經,就可以確切地認識其所指向的內容、事物。那麼,我們該如何了解二者的差異,以及這些差異的合法性?巴特是否強調成文話語所指向的內容、事物,而布特曼則注意到解釋者的狀況?兩者不同的強調和關注是否一種非此即彼的關係?抑或在某種條件底下,兩者是可以共存的?巴特注重的是文本的精神、內容和目的。人對文本的了解應該由此而決定,而不是由任何人先前決定的判準來決定,[39] 更不可能由人的自我了解來決定,[40] 把人的先行主體經驗視為基本的解釋原則,以之來解讀新約,從而把新約有關上帝拯救的行動和人在基督裏的存有(man’s being in Christ)的基本述句視為人的主體的經驗。[41] 巴特並不以為人的自我了解的行動能帶領人至相信的順服、甚至真正的自我了解;只有首先相信了,人才真正了解他自己,而這相信並不是由人之自我了解在了解新約這一行動中達至的。[42] 明顯地,巴特高舉的是聖經文本所指向的精意、內容和目的,即上帝的話語本身。是這信息所指向的上帝的話語使人相信、使人轉離自己,從而面對上帝、面對自己,[43] 繼而產生新的了解。

巴特根據這樣的看法來批評布特曼,認為他把人的自我了解作為解釋聖經文本的基本原則,並認為布特曼進一步借用了海德格的哲學架構,以之解釋聖經文本所指向的精意、內容和目的。[44] 前者導致把成文話語所指向的「福音的宣講」約化成人的自我了解,後者則把「福音的宣講」約化成海德格的哲學;前者的觀點來自後者的挪用。[45] 一言以蔽之,巴特這樣的批評,是要維護成文話語所指向的上帝話語或「福音的宣講」。問題是,布特曼是否真的落在巴特所批評的立場上呢?這是值得深究的。首先,布特曼是否挪用了海德格的「存在哲學」來建立他對聖經解釋活動的說明?其次,他所論及,在聖經解釋活動中人的先行了解或自我了解,是決定性的、還是正規性(canonizing)的?就第一個問題,布特曼對巴特的回應表明了「存在的哲學從神學或新約學習了對〔人的〕存在之現象的掌握,正如從保羅、奧古斯丁、路德,以及祁克果對海德格和雅斯培(Jaspers)〔……〕所產生的意義得以看見」。[46] 布特曼並不以為「人的存在」(human existence)是海德格的發明,並認為即使「神學從存在哲學得知存在應如何被概念解釋清楚,也看不出這種依賴是背叛神學」。[47] 這尤其涉及「先行了解」的概念。布特曼再一次指出,海德格並不是發明了這一概念,而僅只是發現了這一現象。[48] 要判斷巴特對布特曼的評論是否正確,就得了解巴特是否清楚把握海德格的解釋現象學的描述特性。

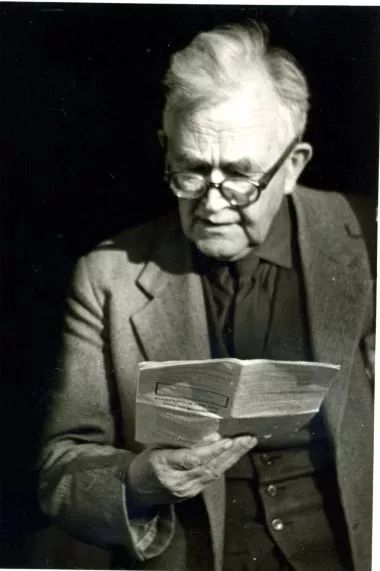

马丁·海德格尔(Martin Heidegger,1889-1976)

我們可以說,布特曼是挪用了海德格對人的自我了解或先行了解的現象所作的現象學的描述。換句話說,布特曼只是描述人在閱讀、解釋聖經文本時的存在現象,而不一定在這一描述的過程中賦予當中的條件或情况任何的正規性。人的先前了解——他對自己、世界,及上帝的了解——是使得他可以閱讀聖經文本,但這種對人的存在所作的存在的解釋(existential﹝existential﹞interpretation),並不對人的先前了解的內容作出任何判斷,因此,也不存在巴特所批評的正規化的問題。布特曼表明:「我在此〔對於解釋新約〕並沒有將任何先行了解正規化。我只是處理那真正的〔解釋新約的〕問題。」[49] 事實上,正是由於人必然具有先行了解,他才有可能進入與成文話語所指向的主題搏鬥、掙扎的歷程。[50] 布特曼進一步指出,先行了解並不是先行判斷(pre-judgment),前者是開放的。[51] 一方面,若沒有一特定發問的方向,人不可能了解;另一方面,若沒有開放性,人也不可能了解。[52] 真正的自我了解或存在的(existentiell)了解,乃是聖靈的工作、禮物。[53] 聖靈是透過聖經文本來向讀者、解釋者宣講福音的,把讀者、解釋者的先行了解轉化成新的了解,包括對上帝、世界,以及自己。這就是相信。

如此一來,布特曼關心的是人在相信之前的解釋文本的活動,其中先行了解是必需的條件,但這並不預設解釋的結果,因為了解的開放性是解釋所預先要求的,這就使得先行了解可以被轉化,[54] 進入相信的境況。如此,巴特認為如果缺乏對聖經文本背後的上帝話語的相信,對聖經文本便沒有足夠的了解,[55] 這樣的看法,就不一定跟布特曼的有所衝突。一方面,巴特強調的是相應、恰當地了解聖經文本,這是只有在相信的存在狀態底下才能達至的。另一方面,布特曼並沒有否定巴特這一看法,只是他更多著意於解釋者在相信之前是在一種怎樣的情况下閱讀聖經文本,而這種情況並不絕對地決定解釋者必然會過渡至相信的境況。於此,布特曼其實跟巴特一樣,都是以上帝為那位使人相信祂自己的絕對異域的他者。

鲁道夫·布尔特曼(Rudolf Bultmann,1884-1976)

(五)

對於巴特與布特曼就人在解讀聖經文本時,人對上帝的先行了解或人對上帝的相信扮演甚麼角色,我們嘗試借用海德格早晚期的哲學發展來疏解這一難題。簡單來說,在早期海德格的思想之中,他是希望透過對此有的自我了解所作的現象學的分析,達至對存有的了解。晚期的海德格則是出於早期的轉折,需要直面存有本身。前者的情況是此有對自己的存有存著先行的了解,因此,此有的工作是了解這一存有是甚麼,好讓此有的存有能被解釋出來。然而,此有所了解和解釋的存有,就只是他自己的存有,而不是存有本身。故此,晚期的海德格提出「無」,這「無」跟「有」是互相隸屬(mutual belonging),也互起作用,而為真理的遮蔽/隱蔽與開顯/彰顯的雙重過程。於此,此有的角色是傾聽道/真理/自然在這一隱-顯雙重過程中的言說,而順其自然,隨之而說。可是,海德格並沒有否定他早期的探究。他指出,沒有早期的海德格,也就沒有晚期的海德格。從早期海德格到晚期海德格的道路是統一的,但在這條統一的道路上卻出現過一些內部必然的轉折或修正。從統一來說,海德格一生都是在思考存有的意義,這存有是有別於此有的,但卻跟此有是互相隸屬而為同一的,這同一並非黑格爾辯證的同一。至於轉折或修正方面,在於早期強調此有跟存有的不離關係,晚期則突出存有跟此有的分別,但卻又保留此有跟存有的不離關係。此所以海德格以隱-顯為存有之雙重運動過程;隱重分別,顯重不離。

循此而言,則我們可以處理布特曼之先行了解與巴特之相信。究其實,先行了解和相信可被看為人與上帝的關係的兩種不同表現。在基督教的脈絡中,或辯證神學(dialectic theology)中,前者可被視為不信上帝的關係,後者則被視為相信上帝的關係。無論是哪一種狀態,我們都不能否認其為人與上帝的關係。如此一來,從不信的關係到相信的關係就不是絕對斷裂的道路。無疑,就不信和相信而言是斷裂,但就兩者同為人與上帝的關係而言則是延續。巴特強調的是前者,而布特曼著重的是後者。事實上,兩者是不可分割的,並且相信的關係必須預設不信的關係。沒有不信的關係,就不可能進入相信的關係。這樣的講法並非意指人自己可以從一種關係轉化而進入另一種關係之中,而是說上帝或聖靈是基於人跟上帝是不離的——即或是不恰當或破損的,因為這是人的存有的結構——而作工的。若人跟上帝只是在存有上有所分別、差異而並無任何關係,即並無何意義的存有的關係,那麼,人為何需要進入相信上帝的關係之中?果真如此,即人在本性上進入相信上帝的關係,那就是扭曲或背叛了其在根本上與上帝既有分別、亦是分離的本性。因此,人相信上帝必須預設人不信上帝,或更準確來說,人相信上帝必須預設人跟上帝在存有論上有一不離的關係。這樣說並不反過來意味上帝跟人在存有論上有一不離的關係,然而,一旦「上帝已經言說了」、「上帝已經成為那位為我們的」,則上帝就是那位跟人有一不離的關係的上帝,而可以對那個在存有論上跟上帝雖有分別但不分離的人,在其閱讀和解釋聖經文本之時,作出轉化和更新的工作,使其相信上帝,從而可以恰當地認識聖經文本所指向的精意與內容。

我們認為,巴特與布特曼兩人的觀點是互相預設的,正如早期的海德格與晚期的海德格那樣。就分別與不離的觀點來說,早期的海德格的進路是「不離」:此有與存有是不離的關係,故此,此有可以解釋存有;晚期的海德格的進路是「分別」:存有是有別於此有的,故此,此有是傾聽存有之道說其自己。晚期的海德格必須預設早期的海德格,亦即存有跟此有之分別必須預設存有與此有之不離,否則,此有便不可能傾聽存有之道說其自己。反過來,早期的海德格必須進至晚期的海德格,亦即此有與存有之不離必須濟之以此有與存有之分別,否則,此有便有可能自我規限存有自身而為此有之存有。類似地,巴特必須預設布特曼,即人與上帝之分別這觀點需要輔之以不離的觀點,否則任何進一步經由上帝轉化更新人的行動均不可能,再進一步說則任何關於上帝的知識——破損的或恰當的——均不可能。反過來,布特曼亦必須預設巴特,即人之不離上帝這一觀點需要以分別的觀點來制衡,由此,使得上帝之知識不是由人這方面來決定,而是由上帝透過轉化人,使其進入相信的知識狀態來決定。職是之故,我們認為,透過晚期海德格的啟發,可以有助我們安立巴特與布特曼的神學解釋學於同一的辯證神學之內,而各自有其位置。

* 本文曾於2009年6月22日於神學人團契發表,並刋於《中國神學研究院期刋》第48期(2010年1月):149-164。

[1] Werner G.. Jeanrond, Theological Hermeneutics: Development and Significance (London: SCM, 1994), 126; 197, n. 8.

[2] 同上書,頁135。

[3] Alexander S. Jensen, Theological Hermeneutics (London: SCM, 2007), 116.

[4] Jeanrond, Theological Hermeneutics, 147.

[5] Jeanrond, Theological Hermeneutics, 135.

[6] Jeanrond, Theological Hermeneutics, 135.

[7] Jeanrond, Theological Hermeneutics, 135.

[8] Jeanrond, Theological Hermeneutics, 129.

[9] Jeanrond, Theological Hermeneutics, 129.

[10] Jeanrond, Theological Hermeneutics,128.

[11] Jeanrond, Theological Hermeneutics,131

[12] Alexander S. Jenson, John’s Gospel as Witness: The Development of the Early Christian Language of Faith (Aldershot: Ashgate, 2004 ), 15.

[13] 如Jenson, John’s Gospel as Witness, 33.

[14] Jenson, John’s Gospel as Witness, 20.

[15] 參Jenson, John’s Gospel as Witness, 17、25。鄭新(Alexander S. Jensen)尚提出第三個問題:借用海德格哲學的合法性。見氏著:John’s Gospel as Witness, 28。本文把這歸入第二個問題來處理。

[16] Karl Barth, The Epistle to the Romans, trans. Edwyn C. Hoskyns (Oxford: OUP, 1933), 8.

[17] Barth, The Epistle to the Romans, 8,另參頁7。

[18] Jensen, Theological Hermeneutics, 180.

[19] Karl Barth, The Göttingen Dogmatics: Instruction in Christian Religion, vol. 1, trans. Geoffrey W. Bromiley (Edinburgh: T & T Clark, 1991), 136. 轉引自Trevor Hart, Regarding Karl Barth (Carlisle: Paternoster, 1999), 42。

[20] Jensen, Theological Hermeneutics, 180. 參 Barth, Church Dogmatics, I/1, 132。

[21] Hart, Regarding Karl Barth, 42.

[22] Barth, The Göttingen Dogmatic, 140. 轉引自Hart, Regarding Karl Barth, 43。

[23] Jensen, Theological Hermeneutics, 181. 參 Karl Barth, Evangelical Theological: An Introduction, trans. Grover Foley (Grand Rapids: Eerdmann, 1979), 17。

[24] Jensen, Theological Hermeneutics, 125.

[25] Rudolf Bultmann, “What Does it Mean to Speak of God?” in Faith and Understanding, trans. Louise Pettibone Smith (Philadelphia: Fortress, 1969), 63. 轉引自Jensen, Theological Hermeneutics, 125。

[26] Bultmann, “What Does it Mean to Speak of God?” 63.

[27] Rudolf Bultmann, “The Case for Demythologizing,” in Kerygma and Myth, ed. Hans-Werna Bartsch, trans. Reginald H. Fuller (London: SPCK, 1972), 2:193. 轉引自Jensen, Theological Hermeneutics, 127。

[28] 參Jensen, John’s Gospel as Witness, 20。

[29] Jensen, John’s Gospel as Witness, 24。

[30] Jensen, John’s Gospel as Witness, 26。

[31] Jensen, John’s Gospel as Witness, 26.

[32] Roger A. Johnson, “Main Themes in Bultmann’s Theology,” in Rudolf Bultmann: Interpreting Faith for the Modern Eve, ed. Roger A. Johnson (London: Collins, 1987), 29–30.

[33] Johnson, “Main Themes in Bultmann’s Theology,” 24。

[34] Rudolf Bultmann, “The Problem of a Theological Exegesis of the New Testament,” in The Beginnings of Dialectic Theology, ed. James M. Robinson (Richmond: John Knox, 1968), 239; Bultmann, “The Problem of Hermeneutics,” in New Testament and Mythology, ed. and trans. Schubert M. Ogden (London: SCM, 1985), 86. 亦參Johnson, “Main Themes in Bultmann’s Theology,” 26–27。

[35] Bultmann, “The Problem of Hermeneutics,” 69–93.

[36] Karl Barth, “Rudolf Bultmann—An Attempt to Understand Him,” in Kerygma and Myth, 2:124.

[37] Barth, “Rudolf Bultmann—An Attempt to Understand Him,” 127.

[38] 參Barth, “Rudolf Bultmann—An Attempt to Understand Him,” 113–15。

[39] Barth, “Rudolf Bultmann—An Attempt to Understand Him,” 108.

[40] Barth, “Rudolf Bultmann—An Attempt to Understand Him,”86.

[41] Barth, “Rudolf Bultmann—An Attempt to Understand Him,”92.

[42] Barth, “Rudolf Bultmann—An Attempt to Understand Him,” 86.

[43] Barth, “Rudolf Bultmann—An Attempt to Understand Him,” 86.

[44] Barth, “Rudolf Bultmann—An Attempt to Understand Him,” 111、114–15.

[45] 參Barth, “Rudolf Bultmann—An Attempt to Understand Him,” 114。巴特意識到晚期海德格似乎是擺脫了人性主義的外衣,見Barth, “Rudolf Bultmann,” 115。

[46] Karl Barth – Rudolf Bultmann: Letters 1922–1966, ed. Bernd Jaspert, trans. and ed. Geoffrey W. Bromiley (Grand Rapids: Eerdmann, 1981), 98.

[47] Karl Barth – Rudolf Bultmann: Letters 1922–1966, 98.

[48] Karl Barth – Rudolf Bultmann: Letters 1922–1966, 98.

[49] Karl Barth – Rudolf Bultmann: Letters 1922–1966, 100.

[50] 參Barth, The Epistle to the Romans, 7–8。

[51] Karl Barth – Rudolf Bultmann, 100–101.

[52] Karl Barth – Rudolf Bultmann: Letters 1922–1966, 101.

[53] Karl Barth – Rudolf Bultmann: Letters 1922–1966, 100、101.

[54] Jensen, John’s Gospel as Witness, 26–27.

[55] Jensen, John’s Gospel as Witness, 25.

作者介绍

鄧紹光/香港浸信會神學院

鄧紹光,英國聖安德烈大學哲學博士,中國神學研究院道學碩士,新亞研究所哲學碩士;現為香港浸信會神學院基督教思想(神學與文化)教授;著有God’s History in the Theology of Jürgen Moltmann(1996)、《界限與倫理:潘霍華的倫理神學》(2006)、《詞語破碎處:言離道斷的神哲學反思》(2007)、《殺道事件:潘霍華倫理的神學對牟宗三道德的形而上學的批判意涵》(2009)、《教會不在場:崇拜、宣講與牧養的再思》(2009)、《盼望・神學:莫特曼》(2014)、《牧者潘霍華》(2017)。

Andres S Tang, Ph.D., the University of St. Andrews, UK; M.Div., China Graduate School of Theology, Hong Kong; M.Phil., New Asia Advanced Institute for Chinese Studies; Professor of Christian Thought (Theology and Culture) of Hong Kong Baptist Theological Seminary, author of God’s History in the Theology of Jürgen Moltmann (1996) , Boundary and Ethics: Dietrich Bonhoeffer’s Ethical Theology (2006), Where Word Breaks Off: The Philosophical and Theological Reflection on the Brokenness of the Way/Logos apart from the Word (2007), Killing Logos/Dao: The Critical Significance of Dietrich Bonhoeffer’s Ethical Theology for Mou Zongsan’s Moral Metaphysics (2009), The Absence of the Church: Reflections on Worship, Proclamation and Pastoral Ministry (2009), Hope・Theology: Moltmann (2014), Bonhoeffer the Pastor (2017).

往期文章

瞿旭彤|普遍與特殊:從蒂利希與巴特一九二三年的爭論看兩人神學立場與進路的差異

周学信 |卡尔巴特:二十世纪神学界的巨人

瞿旭彤 | “返本开新”的思想典范 ——在汉语处境中再思巴特神学

鄧紹光|潘霍華與莫特曼對巴特上帝的主體性的批判

曾庆豹 | 巴特,非基礎與後現代神學

关注我们

巴特研究 Barth-Studien

编辑:Imaginist

校订:巴特研究、伶利、Lea、Kimekei、语石、Vanci等。

注:图片未经注明均来自网络。

声明:本公众号欢迎各界人士通过微信打赏或其他形式支持“巴特研究”,或与我们的合作机构与相关基金签订协议。敬请来信 [email protected].