2007年,参加完高考的我拖曳着行李箱和在呼和浩特积攒的疲惫回到巴根图村,随后便转化为牧羊少年,每天在牧场上,早晨我拼命地追逐着羊群,才得以和羊群同时抵达山顶。

有经验的牧羊人都会走在羊群前面,控制头羊的速度,而我则执念于在羊群之后驱赶老弱病残,以防它们过度掉队,之后再去追赶前面的头羊,我总是气喘吁吁的。

图解:有一次我回家正赶上家里杀羊,我参与了这场杀戮,当时我按着它的腿,它眼睛不眨一下,也不叫喊一声。父亲动手之前,我用手蒙住了它的眼睛,因为害怕它看我的眼神,似乎太过平静。

到山顶之后一切都会显得轻松起来,哪怕是烦恼的人类在草原上也可以有偶尔做猴子般自由自在的快乐。

我享受山风鼓动着耳膜的感觉,还有充足的有些折磨人的阳光,把皮肤晒得足够黑,展开随身携带的文学书,有兴趣就随性的翻两页,没有兴趣就收起来,拿着棍子恫吓一下那些跑得太远、不够乖巧的羊,

每到此时,总是在自己身上觉出统治者的残暴,总是要奴役并限制其它生命的自由,说到底还是为了自己的私利。

从人的逻辑讲,羊是一种很善良的动物,因为它们不像毒蛇一样会伤害人,而且可以给人吃,而绵羊则是一种会让人心生悲悯的动物。

因为绵羊无论经历多大的痛苦,几乎都不会叫喊一声,我看过父亲杀过很多次羊,然而没有印象哪只绵羊会叫喊一声,无论是用掏心式杀法,还是割喉式杀法,你只能听到它们沉闷而急促的呼吸,轻轻的哼声。

它们睁着无辜的大眼睛平静看着杀戮者,仿佛你属于地狱,而它属于荣耀、天堂和上帝。每每这一刻,我心里涌现出的不是对绵羊的怜悯,而是对生命的敬畏。

也就是这年夏天,我遇到了一只让我终身难忘的绵羊。

某个明媚的早晨,露水还没落完,我就出发例行到山上放羊,熟悉的路线和地形,为了防止因为自己近视丢掉落单的病羊,我甚至背上了笨重的望远镜,我时而从盒子里掏出它随意的张望,望远镜那头当然不会出现牧羊女,我只是分析远处可疑的白色岩石究竟是不是羊。

记得那天我随身携带的是米兰昆德拉的《慢》,或者是《身份》,我已不明确具体是哪本,只是确定那个夏天里我阅读了这两本书,并迅速遗忘了全部内容,连感觉也没留下,毕竟不同于《不能承受的生命之轻》,这两本书中也没有坦克,我也没有兴趣把它们重读上三遍,感觉它们只是和所有的昆德拉著作一样晦涩难懂,让人烦躁,我只记得翻阅它们时是在干燥的热风中,我没有帽子,皮肤越来越黑了。

我感到无聊,躺在草地上与天空对视,那些云在天空中急速的流淌,向大地投下一片片阴凉,它们有时会经过我。

我又拿起望远镜无聊的张望,去看一棵孤零零的树,又在树附近的灌木丛里发现一团白,起初我以为是牧人丢弃的塑料袋,调了调焦距之后,我发现那是一只羊。

当我奔到这只羊的身边时,才发现它已经病得不成样子,从它的伤口可以看出,它的身体的相当部分都已经被蛆虫占据,那些密密麻麻涌动不止的分解者让我作呕,不知道这只羊属于谁,因为这片区域会有数个羊群流窜,而我也没掌握哥哥一样的本领,他可以不通过记号,只通过相貌就能区分这是谁家的羊,他在追打不听话的羊时总是喜欢直呼其主人的名字,仿佛这样羊才能听懂,我尚不晓得他和羊的主人有仇。

我把这只可怜的绵羊拖到了那棵孤零零的大树下,它呼吸沉重,不叫一声,像一个不久于人世者面对来探望自己的朋友时无话可说,只是它的眼睛挣得很大,也显得很疲倦,它抬起头看看我,之后又把头紧贴在自己的腹部上。

我当即像个怪兽一样挥舞着棍子驱赶着羊群奔下山岗,干旱的草原上尘土飞扬,而我则连跑带颠地奔回牧场,向我的牛倌哥哥请教这件事情,哥哥听了我的描述,小眼睛翻滚了几下,飞速翻身上马,一溜烟地奔着山上去了。

回来之后,他告诉我那只羊是隔壁牧场的,而那个羊倌认为那只羊已经无药可救,决定任它死在山上。

也许是因为那些天我已经见过了很多病死在草原上的羊,牧人们任它们的尸体在草原上腐败,也不做掩埋,经过特定的区域时,都可以闻到尸体的腐臭味。

前些天曾因为一只山羊羔极度的病态和孱弱结束了它受苦的生命,我觉得它活得很痛苦,不应该在活下去了,即使长大,也是要被卖被杀。我在说不出的心境中,一念之间,加了摩托车的油门就从它的身体上碾压过去了。

是的,我试图撞死它,而直到我撞过去,我才发现自己试图谋杀。像极了陀思妥耶夫斯基小说《罪与罚》中的杀人犯。

撞过去以后我内心中升起了难以名状的痛苦和悲哀,又抱起它查看。

不久之后它真的死了。

也许就是这些习以为常的冷漠,和未曾察觉的绝望,让我对那只留在树荫下的绵羊的命运无动于衷。

也就是在那天下午,我告别了牧场生活,骑着父亲的小摩托回家了。

我没有再见到那只羊。

然而不知为什么,我忘不了那只羊,岁月渐去,它的眼神却在我的脑海中清晰起来,或者说是生了根,结了果。

我总是在想起它时,把它的眼神解读出更多的意味,绝望,或者痛苦?然而为什么那么沉默,甚至没有一声叫喊?

许多时候,我想如果时间可以回溯到那一天,我一定会在离开牧场之前带一把刀,去到那只绵羊身边。

2008年时,我在极度地抑郁中试图自杀,又在犹豫中放弃,被救过来。

多年后,我回想起我用摩托车撞的那只山羊羔,以及带着刀去杀死那只绵羊的愿望,我终于理解,那两只羊是我自己生命的隐喻,面对它们所做出的决定,预表着我后来的自杀企图。

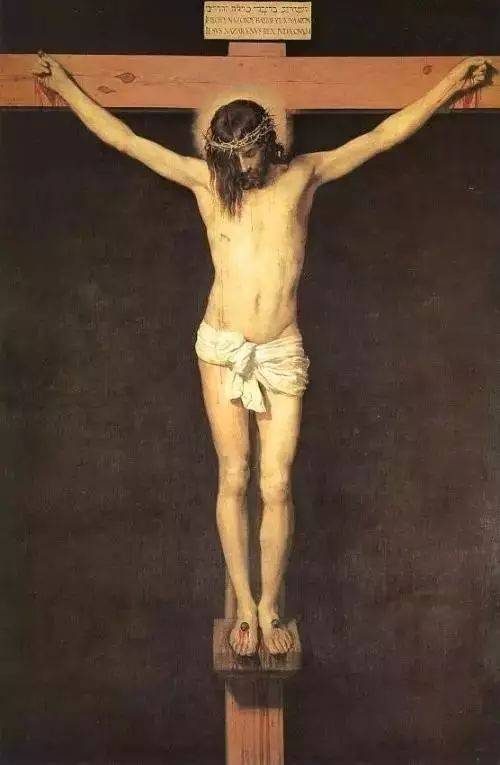

我真的也是一只迷羊,直到认识耶稣以后,我才从抑郁症中彻底走出来,信主半年以后,我多年来高频率的自杀念头才彻底消失。

耶稣说:“我是好牧人,好牧人为羊舍命。”

我本来就是那只孱弱苦痛的羊羔,就是那只满身都是蛆虫的病羊,我自己都咒诅自己,以为自己应当是被弃绝的,而耶稣基督却拣选了我、救赎了我,医治了我。

是啊,我们都如羊走迷,各人偏行己路,耶和华使我们的罪孽都归在耶稣基督身上。他被欺压,在受苦的时候却不开口,他像羊羔被牵到宰杀之地,又像羊在剪羊毛的人手下无声,他也是这样不开口。

耶稣啊,十字架上的羔羊。

如果可以重新回到草原,回到那个夏天,我一定会对那个李晓明说一点什么,然而我要对他说什么呢?

请你告诉我。