编者按

本文不失为勾连和展示神学与哲学关系的一篇佳作。在尊重神学和哲学各自关注问题和提问方式的根本差异的同时,本文从巴特神学对上帝启示之可能性的论述出发,借鉴胡塞尔现象学对意向性的分析和论述,探讨“人如何能够认识上帝“这一巴特神学和基督教神学的基础命题。

正如谭老师所指出的,本文对于胡塞尔意向性理论的借鉴并不表示胡塞尔的意向性分析可以证明巴特所说的启示之可能性是正确的。但是,照巴特的看法,哲学不能证明启示,但哲学却有助于对启示的理解。

本文原发表于《汉语基督教学术评论》第24期(2017),发表时已获作者授权。感谢谭国才教授对巴特研究微信公众号的大力支持!文章正文长度约15000字,阅读时长约20分钟。

卡尔·巴特 (Karl Barth,1886-1968)

导 言:

本文目的是要對「人如何可能認識上帝?」這一問題,作一點神學及哲學的省思。本文不討論上帝存在與否,也不討論上帝是誰或是什麼。本文旨趣是啟示論,或更準確地說是神學認識論,而不是上帝論本身。當然,認識論與要認識的對象是不可分的;要談認識論,不可能不先對所要認識的對象有一初步理解,所以,本文也預設某種對上帝的認識。就本文而言,「上帝」指基督宗教中的上帝、獨一的創造者、三而一的上帝、世人的救贖主。

在此,我們也需要先定義,「上帝的啟示」指的是什麼?啟示是上帝向人自我彰顯的事件,為要使人可以認識祂;所以,「啟示」的根本意義並不是名詞,而是動詞,是一事件(event),不是從上帝那兒接受的一套教義,或一些關於上帝的信念;[1] 教義和神學信念是啟示的衍生物,卻不是啟示這事件的本身。

本文的問題是:我們真地能夠認識上帝嗎?如果上帝是造物主,我們是受造物,受造物能夠認識造物主嗎?如果我們的心智所知受限於我們的感官,而如果上帝是超越於我們的感官經驗的,那我們怎麼可能認識上帝呢?如果我們的心智正如康德(Immanuel Kant, 1724-1804)所認為的,只能透過感官而得知現象(phenomena),卻不能知道物自身(thing-in-itself),[2] 那麼,我們連受造萬物的本體如何都不得而知了,我們怎麼可能認識造物主上帝呢?再進一步想,如果上帝是全能的,祂若選擇向我們隱藏自己,我們有可能認識祂嗎?而就算上帝選擇要讓我們認識祂,我們有限的心智如何可能認識無限的上帝?

伊曼努尔·康德 (Immanuel Kant,1724-1804)

「我們如何可能認識上帝?」這一問題是現代神學的根本課題,神學若對認識上帝的可能性抱持懷疑甚至否定,那麼就難免陷入不可知論。卡爾·巴特(Karl Barth, 1886-1968)即指出,現代神學因受到不可知論的影響,對於人的理性能得知上帝的啟示抱持懷疑,轉而認為人只能在宗教情感上或道德良心上經驗上帝。但上帝的道(Word)不能不是上帝的言說,而言說不能不是一理智性的事件。現代神學的不可知論傾向是神學在理智上的退卻,是一需要被矯治的病症。[3] 總之,上帝啟示的可能性問題是神學不可迴避的重要課題。

本文擬從卡爾 · 巴特對上帝啟示之可能性的論述,看他如何理解與回答這問題,再從胡塞爾(Edmund Husserl, 1859-1938)對意向性的分析來切入這一問題,並在他們兩者的中間迴旋反思。胡塞爾並不是神學家,為什麼要把他的現象學引進神學的討論中來呢?在哲學方法上,胡塞爾的現象學有一特質可能會使它特別有益於神學的思考,那就是現象學的求知態度是開放的,是照著萬事萬物的本相來領受它、了解它。如列維納斯(Emmanuel Levinas, 1906-1995)說明的,現象學的「哲學尊嚴」就在於它的描述立場;它並不定規事物應該是如何,它也不對事物作演繹,甚至也不作歸納,而只對現象加以描述。[4] 現象學方法的開放性、以及它的刻意掃除一切前提,或許可以使它與神學的連接更超過從前的哲學。當然,現象學不可能完全沒有前提,而神學在與它互動時,必須省思它的前提與神學自身的信念是否能相合。但現象學所採取的描述角度,它對意識及人生的觀察,或有助於神學理解上帝的啟示,或可提供神學反思的素材。本文從神學也從現象學來理解啟示的可能性,而希望兩者的交談,能使我們對啟示有更清楚的認識。

列維納斯(Emmanuel Levinas, 1906-1995)

1. 巴特論上帝啟示的可能性

卡爾·巴特的神學可以稱為是在基督裡之啟示的神學。他拒絕一切從自然神學或哲學而來的假設和前提,他和胡塞爾一樣要找到真正可靠的知識之來源。胡塞爾是在人的意識中找到一切知識的起源;甚至一切對人而言的存有,其起源也都在於人的意識。[5] 但巴特卻是在上帝所啟示的基督裡找到一切知識和存有的起源。就認識論而言,即使上帝的啟示是知識的起源,接受這啟示的仍然是人,人如何可能接受上帝的啟示呢?巴特拒絕一切在人裡面天然的「接觸點」,[6] 他否定在人裡面有著使人可以接受上帝啟示的某種天然特性,甚至因此和他的同道好友布仁納(Emil Brunner, 1889-1966)分道揚鑣。[7] 他也分析,從士來馬赫(Friedrich Schleiermacher, 1768-1834)以降,宗教知識的可能性都是基於兩個前提來解釋的:「第一,人與上帝的相遇被理解為人的宗教經驗,而這經驗可以得到歷史的和心理學的肯定;第二,這經驗是被理解為普遍顯然之宗教能力(capacity)的實現。」[8] 而巴特特別要反對的是第二點,就是他反對:人能經驗上帝是因為人裡面有著天生的宗教能力。巴特認為,這種神學其實已變成人學,而巴特把較遠的士來馬赫和與他同時代的海德格(Martin Heidegger, 1889-1976)的思想都歸入這一類的人學之中。[9] 但巴特倒是與海德格一樣,[10] 都認為獲得知識的方法,甚至是該知識的概念,都是由知識的對象決定的;而上帝的道與其它萬物都不同,所以,也不能拿對其它對象的知識之概念和方法套在對上帝之道的知識上。[11] 因此,人不能用自然科學以實驗證明的方法來認識上帝,因為自然科學的對象不是上帝。 既然巴特拒絕用人學來談神學,否認人裡面的「接觸點」,不談人的宗教能力,那麼,他要怎麼回答「人如何可能認識上帝的啟示」這一問題呢?

1.1 啟示的可能性來自於啟示

人如何可能認識上帝的啟示?巴特先說明什麼是「認識(德:Er-kenntnis)」。人對某一客體的認識包含了:第一、肯定對該客體之存在與本性有親知(acquaintance,德:Wissen)。該客體本來「只在其本身為真實,現在以某種方式,以某種清晰和明白的程度,對人也為真實。」第二、人對該客體的親知,使得它原本是偶然且外在地影響他們的生活(existence,德:Dasein),現在變成是必然而內在地影響;從此人不能再否認該對象之存在及其本性的真實。「與此真理面對面後,他們不能再退回到自己裡面,從而來肯定或質疑或否定它。它的真實已深入於他們,成為他們自己的了。而在此過程中,他們自己也變成了屬於此真理的了。」[12] 巴特似乎將「知」分為兩個層次,一個層次是對事實的知,這種知的特性是「清晰而明白」;被知者以某種方式向知者呈現出來,使知者可以相當清晰而明白地得知被知者之所是,就是得知它的存在及如何的存在。這知識的達成,是在知者之所知與被知者之所是之間,有著某種程度的符應。這一層次的知,巴特稱為是「認知(cognizance;德文:Kenntnis)」。但這第一層次的知不是巴特的重點,他的神學認識論的焦點是在第二層次的知,就是在關係中的知。巴特認為,認識不只是在理智層面的事件,而是知者全部生活受到被知者的影響。一旦知者與被知者「面對面」後,知者對被知者的知已成為親知。這親知包含了第一層次的知,是清晰而明白的;而正因它是清晰而明白的,就由不得知者來肯定或否定它,被知者的真實已然在知者裡面了。在知的過程中,知者並不是超然的觀察者,他反而是受影響者。當巴特談人得知啟示的可能性時,這第二層次的知才是巴特要討論的,他稱之為「認識(knowledge;德文:Erkenntnis)」。[13] 那麼,人如何可能認識上帝的啟示呢?巴特認為,人對啟示的認識要成為可能,「人這邊必須有與此事件邏輯上和實質上相應的可能性與能力」,但這可能性與能力不能被誤解為「根植於人裡面本然的某種能力或屬性,以及其相應而來的控制的自由。」[14] 巴特否認不贊成得知啟示的可能性與能力是人與生俱來的,如康德所說的人與生俱來的「機能(faculty)」。巴特認為,這是由啟示事件所帶來的可能性與能力,是上帝之道把它自己的可能性與能力加給了人。[15] 簡言之,巴特認為,只有領受啟示人才能認識啟示。 「我們或許也可以把這知識的可能性理解為人的可能性,但不同於所有其它的〔知識〕,它只能是指著知識的客體或知識的實在(reality)而言,而完全不是指著知識的主體--就是人--而言。」[16] 巴特在此把對上帝之道的知識與其它的知識分別開來。人對其它知識可能有先天的能力,如康德所說的「機能」,但對上帝的知識是不一樣的。人對上帝知識的可能性,是源自這知識的對象,就是上帝的啟示,而不是人自己這邊有能力。不是人把知識的可能性帶來給上帝之道,而是上帝之道把知識的可能性帶給了人。如果人不是接受者,而是自己先天就有得知啟示的能力與傾向,那麼,啟示就不是上帝的恩典了。[17] 這樣看來,巴特一方面否定人天生有得知啟示的可能性,一方面又肯定在啟示來到之同時,也把得知這啟示的可能性帶來了。那麼到底在啟示來到的時候,在人這邊發生了什麼,使得人從不可能認識啟示,變成可以認識了呢?

1.2 啟示的可能性在於順服

1.2.1 因順服而知

巴特認為,人能認識上帝的啟示,是因為上帝揀選一些人(教會),讓他們能認識上帝的道。討論一般人或所有的人如何能認識上帝的道是沒有意義的,因為上帝如果沒有要讓人認識祂的啟示,人是不可能認識的。但其實上帝是要人認識祂,而人不能認識,是因為他們「無能的不順服」;當上帝將這「無能的不順服」除去時,人就能認識上帝。[18] 所以,巴特雖然正面地說上帝揀選一些人讓他們認識上帝的啟示,但卻不說上帝不讓另一些人認識上帝的啟示。巴特反而是說,其實上帝要人都認識祂,只因人的不順服,而使得人不能認識上帝的啟示。進一步分析巴特的看法,認識上帝的啟示之能力既然等同於順服上帝的態度,那麼,認識上帝與認識一切其他事物就在本質上是完全不同的,認識上帝的關鍵在於順不順服,而認識其他事物則似乎與順不順服完全無干。所以,巴特的神學認識論可以稱為是「因順服而知」。順服的知就是信仰中的知,而信仰是在與上帝的關係中發生的,[19] 所以,巴特論「因順服而知」,就是要強調真正對上帝的知必然是在與上帝正確關係中的認知。巴特認為,信仰的知包含了三方面:承認(acknowledgment,德:Anerkennen)、認知(recognition,德:Erkennen)與認信(confession,德:Bekennen)。[20] 而信仰之知是以承認進入,而非從認知進入。承認是指承認基督是主,也就是讓自己進入與上帝對的關係中,進而才有對的認知。認知若脫離順服中的承認,就變成抽象的知識,甚至變成如雅各書中所述,「魔鬼也信,卻是戰驚」(雅2:19)的那種屬魔的知。[21] 巴特「因順服而知」的認識論,既然是從人與上帝之關係中來看認知,或許可用人與人之間的認識來類比地理解。人與人之間的認識不在於對這人的化學與生理的組成有什麼認識,而是在關係中的認識。當男女兩人成為朋友,假設女人有情,而男人無意,女人含蓄傳達心意,男人只把她當普通朋友,那麼,男人是完全無法理解女人要傳達的心意。即使男人認識了女人的一切其他如學歷、家世、工作等等,但就是看不懂女人一些動作的意義:不時的小禮物、恰巧的出現、用心的妝扮等等。他看到這些動作,看到這些容貌的美麗,聽到銅鈴般的笑聲,但就是不明白她要傳達的意思。那特別的認識,要有著那特別的關係才能得知。類比地,人對上帝的認識,不是祂存在不存在,或祂是如何全能、全知、全在這些知識,而是要進入與上帝對的關係中,就是順服祂,人才能真地認識上帝。

1.2.2 順服:人的選擇或上帝的賞賜?

人認識上帝之啟示的關鍵在於順服,但人的順服,難道不在他自己的選擇嗎?那麼,為何說人沒有能力順服而領受啟示呢?巴特肯定人對上帝的經驗有上帝這邊的行動,也有人這邊的回應。但這並不是人與上帝的合作,而一切都是上帝的作為,人這邊的回應仍是由上帝所決定的。人不能把自己放在一超越於上帝和人之上的立足點上來看待上帝和人的行動,人對上帝啟示的經驗只能是,也已經是,在某種已定的關係中發生的,就是在上帝是人的創造主、又是他的救贖主這樣的關係中發生的。人決定是否順服,其實仍然是上帝的決定,上帝的決定「重疊於」人的決定,這兩者是在「不同的平面上」,這重疊的決定是人無法理解的隱秘之事,誰想要把自己拉到上帝和人之上「成了一個旁觀者,想要從一制高點來看、來判斷,那麼他對這件事是一點都不了解的。」[22]

1.3 聖靈成就啟示的主觀實際與主觀可能性

巴特肯定啟示是客觀的實際,那就是耶穌基督;而因為已有客觀的實際,所以我們就可以確定啟示有客觀的可能性。[23] 確定了啟示有客觀的可能性,我們才進一步來了解主觀的實際與主觀的可能性。[24] 本文焦點不是在啟示的客觀可能性這一部份,而是在啟示的主觀可能性,就是在人這一邊,人是如何可能認識上帝的。巴特認為,啟示的客觀可能性在於啟示之被給予,就是上帝所賜的基督;同樣地,啟示的主觀可能性也是要被給予。但這主觀的可能性是要在客觀的實際與可能性之上,再加上某種上帝特別的行動,人才能得知啟示。「有些特定的什麼必須要成為顯明的,就是聖父或聖子,或兩者一起之某個特別的(special)行動,要加在已被給予的父在子之內的啟示之上;」這在客觀啟示之外所加給人,而成就啟示之主觀可能性的,在新約聖經中就稱為「聖靈」。[25] 客觀的實際與可能性就是保羅所說的,「在基督裡」;而主觀的實際與可能性就是他相應的另一個詞,「在聖靈裡」。[26] 巴特歸納新舊約聖經,大略地定義聖靈是「上帝祂自己,以一不能理解卻真實的方式能臨在於受造物,卻不因此而成為一較小的上帝,又因著祂的臨在而產生受造物與祂自己的關係,又因著這與祂自己的關係而賜與受造物生命。」[27] 在此,巴特肯定聖靈不只是上帝的能力,而是上帝祂自己;聖靈臨在於受造物,建立起受造物與上帝自己的關係,而這關係是上帝賜生命給受造物的管道。在人領受啟示一事上,聖靈也是臨在於人裡面,而使人進入領受啟示的關係中。巴特說明聖靈在啟示中的重要性和工作,可歸納為以下三方面:第一、聖靈保證人得以參與於上帝的啟示中。是聖靈使人能信仰,能認識,又能順服,而這些是人無法靠自己做到的。[28] 第二、聖靈主動給人指導和引導。聖靈並不是人所能據為己有的,祂是絕對的他者,是比人更高的他者。是祂來指導人,而非人來掌控祂。第三、惟有聖靈能使宣講者所傳的基督被領受在聽者裡面,「他們所說的成為見證,而且上帝在基督裡的啟示藉此成就新的實際。」[29] 那麼,聖靈如何使人得知啟示呢?「祂不但能臨及人,還能在人裡面,而如此就將人敞開,將人為祂自己而備妥,如此就在他裡面達成了啟示。」[30] 也就是說,聖靈來到人裡面,會使人向啟示敞開,使人預備好接受上帝,人自己卻無法讓自己敞開。因為這敞開是上帝自己臨到人,而且是上帝在人裡面與上帝自己相遇。[31] 當巴特肯定在聖靈裡得知啟示的可能性,他同時也否定人靠自己得知啟示的可能性。[32] 人在他自己有其他方向的認知可能性,但就是沒有領受上帝之道的可能性。[33] 上帝的啟示得以臨到人的可能性,只在於聖靈的澆灌。[34] 為什麼啟示的主觀可能性只在於聖靈的澆灌呢?巴特給了三個原因。第一,因為上帝的道是在聖靈的澆灌中才讓人得以聽見。聖靈的工作是使得啟示的客觀實際成為主觀實際的過程;客觀實際是基督,主觀實際則是在基督裡的生活,包括「基督身體中的生命、先知及使徒見證的運作、聽見講道,以及看見聖禮之所指。」[35] 第二,因為在聖靈的澆灌中,人清楚得知在他自己唯一的可能性就是「那使人得救的貧窮、卑微或死亡;它帶來在基督裡的存在,及此存在的富足,高升和生命。」[36] 也就是說,當人承認自己在得啟示的事上沒有任何能力,承認這無能力,承認自己的貧窮、卑微或死亡,這就是人能得啟示在人自己這一方的「唯一可能性」。這是巴特用悖論的(paradoxical)表述法來說的。他要說的,其實是人自己沒有得啟示的可能性,若一定要說人自己有得啟示的可能性,那唯一的可能性,就是他承認他靠自己沒有得啟示的可能性。承認自己不可能得啟示才有可能得啟示。但只有聖靈能使人承認自己不可能得啟示,當聖靈使人得知自己的不可能狀態而承認時,就帶來了啟示。 啟示的主觀可能性只在於聖靈的澆灌,其第三個原因是,在聖靈的澆灌中「上帝的道無可避免地成為他的主。」[37] 上帝的道無可避免地成為人的主,這一事件包含了以下幾個方面:一、我們已面對基督、而且再也無法從這面對的情境退縮。二、我們已發現祂至高的權柄,無論我們順服或不順服,我們都要向這權柄負責並降服。三、我們面對著他的命令,這命令是我們不能有託辭與藉口的。四、因為祂是主,我們活在一終極而最深奧的無責(irresponsibility)中,無憂無慮。五、我們受一特定的塑造和引導以成為基督的樣式,就是成為上帝的兒女。六、最終我們不再有自己的興趣和關切,基督的關切成為我們的關切。[38] 這六點表述了聖道的主權在人裡面之實現,每一點都是且單單是因為聖靈的運行而成。 綜上所述,巴特所談的啟示主觀的可能性,其實並不是談人的意識獲得客觀知識的可能性,而是在談整個人如何進入與上帝之道的關係中。這樣的認識論不是希臘式的,而是希伯來式的--認識就是建立全人的關係。而啟示的主觀可能性是上帝的作為,是神蹟,不但啟示是被給予的,連領受啟示的可能性都是被給予的。[39] 不但人本身沒有領受啟示的可能性,人也無法得知啟示是如何成為可能的。啟示之事實的清晰與啟示之方式的模糊,這是我們不可能逃避的矛盾。[40] 巴特對啟示主觀可能性是如何成為真的過程,可說是回應著約翰福音中耶穌對聖靈工作的描述:「風隨著意思吹,你聽見風的響聲,卻不曉得從哪裡來,往哪裡去;凡從聖靈生的,也是如此」(約3:8)。啟示主觀地在我們裡面發生了,但我們卻不清楚這是如何發生的。 以下,我們要從胡塞爾對意識的現象學分析來看看,是否我們可以更進一步理解啟示是如何主觀地發生的?

胡賽爾(Edmund Husserl , 1859-1938)

2. 胡塞爾論意識

胡塞爾的現象學可以給啟示可能性的問題什麼亮光?關鍵可能就在胡塞爾對人的意識之意向性(intentionality)的仔細分析。首先,讓我們先概略了解現象學的方法。

2.1 現象學的懸擱方法

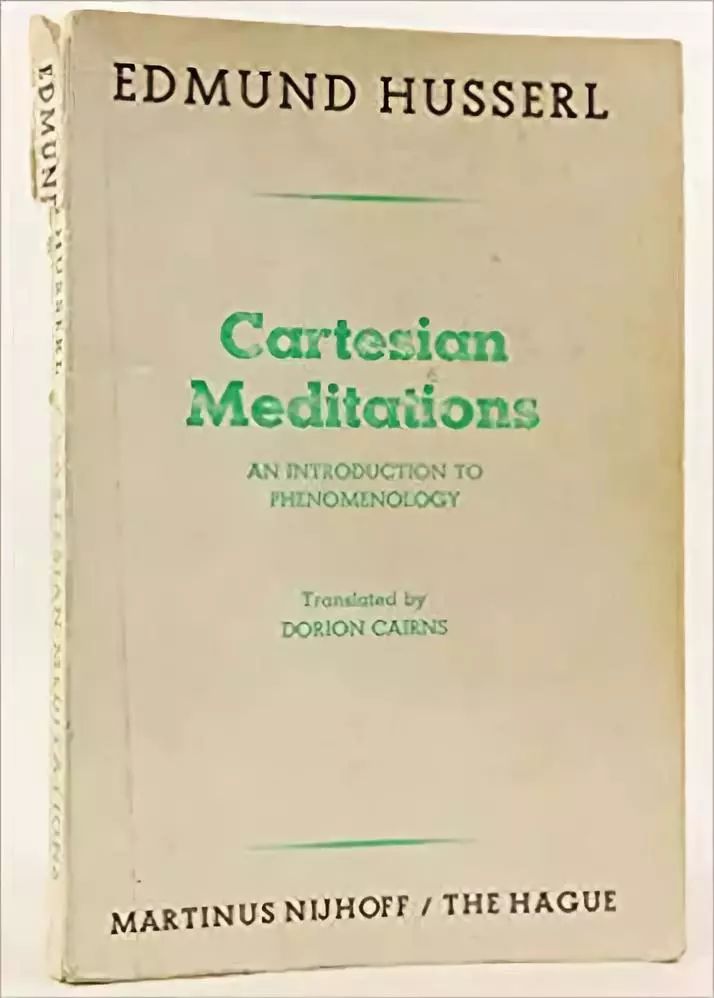

胡塞爾之哲學志業,正如他有一篇文章〈哲學之為嚴格的科學〉的標題所顯示的,就是要把哲學建立為一嚴格的科學。[41]他有意效法笛卡兒《沉思集》(Meditations)中的方法和目標,[42] 把一切可懷疑的前提和未經檢視過的知識都放下,為了要找到不可懷疑的知識,以把哲學建立為一清晰而明確的科學。胡塞爾的現象學可以說是一種「知之為知之,不知為不知」的求知態度和方法。現象學只承認意識到的森羅萬象就如其現象;人所意識的是紅是白,是光是暗,是人聲是狗吠,是癢是痛,是甜是苦,都是現象。所謂現象(phenomena),就是萬事萬物在意識(consciousness)中的呈現(appearance)。[43] 胡塞爾認定,人所知的都在於意識中而不在其外,那麼,人就要照所意識的去理解萬事萬物,而不能在意識之外先假定什麼,不管是從傳統或、宗教、甚至從科學而來的解釋都先放在一邊。照胡塞爾的說法,就是把意識之外的萬物,先用「括號」括起來。他並不否定意識的對象在意識之外的存在,「它還是在那兒,就像被括在括號中,像是被排除在書寫脈絡之外。」[44] 他稱此對意識之外的事物暫時置而不論的方法為「懸擱」(epoché),就是在消極面,將未經審視的、自然的對外在事物的看法、甚至包括科學的發現都先視為不具效力的。[45] 在積極面,則是要看看「當整個世界,包括我們及我們所有的想法都排除在外時,還有什麼可以留下來;」[46] 看看我們的意識在經過懸擱之後還有什麼可以留下來,而留下來的就是具效力、確定的、可靠的。 因為胡塞爾現象學的焦點是意識,而意識不只是對外在事物的意識,還包括對一切內心現象的意識,所以,現象學探究的對象,就包含所有人生的經驗,無論是思想、感覺、慾望、想像、記憶等一切的感知對象,都成了現象學所要研究的。既然現象學要研究的對象是如此廣博繁多,胡塞爾期待現象學的任務不是他一人可以完成的,而是像自然科學一樣,需要由學者分工合作,一代又一代地累積研究成果。[47] 胡塞爾把得知真理的焦點放在意識,這對啟示的可能性這一問題是饒富意義的。啟示無論是如何臨到人的,都不能不透過人的意識。人除了意識之外,還可以有別的管道來接受上帝的啟示嗎?不管上帝的道如何臨到先知,是意念,是圖像,是明確的聲音,是自然界的景象配合著心中的靈感,無論有沒有透過外在的媒介,最終都是啟示在人的意識中。而藉著耶穌基督的啟示,固然是藉著他整個人的言行與生涯而臨到門徒們,但接受啟示的這一端,仍然是門徒們的意識。而胡塞爾現象學的懸擱態度,對認識上帝而言也很有意義。我們知道的,只在於我們意識所領受的。而我們所領受的,無論我們主觀的與上帝互動的經驗或是我們對於經文的理解,都當抱持知之為知之,不知為不知的態度。若不確定是從上帝所領受的,就當先懸擱以免強解經文或經驗,正如使徒彼得所提醒的:「信中有些難明白的,那無學問、不堅固的人強解,如強解別的經書一樣,就自取沉淪」(彼後3:16)。 那麼,胡塞爾對意識有什麼進一步的分析與啟示的可能性相關?

2.2 意向性與主客體

胡塞爾所說的意識,包含「我思、我理解、我構想、我否認、我要、我不要、我想像、我感覺,等等」。[48] 意識的一個特性就是意向性。意向性指的是:意識是「對某物之意識」的這一特性;「感知是感知某物,判斷,判斷某物;評價,評價某物;希望,希望某物,等等。」[49] 我意識到桌子、音樂、快樂、記憶中的美景,甚至我意識到我在思想我的意識,這些意識都有對象。意識總是對某物的意識,這特性就是意識的意向性。有意識的主體並不是與客體油水不融的某種有實質的東西。自我主體不是先以某種實質存在、然後再以這主體為中心來與客體關連。[50] 胡塞爾澄清道:「要注意,這裡沒有說到在心理事件(稱為經驗)和另一實物(稱為客體)之間的關係,或是說到發生在這個與那個客觀實有(Wirklichkeit)間的心理關聯。」[51] 主體與客體間因此並不需要有別的東西作為橋樑來連接。意向性並不是主體與客體之間的橋樑。「構成主體之主體性的恰恰就是意向性。」[52] 主體是在意向性的意識中才為主體,而意向性本身就已包含客體。除了人對自己的意識本身之反思性意識之外,所有的意識都是對外在事物的意識,連對記憶的意識也是以過去對外在事物的意識之記憶為對象。既然主體是由具意向性的意識(沒有不具意向性的意識)所構成,而意識總是對某物的意識,那麼,主體與外在世界其實是不可分的,主體不外乎就是對客體的意向性,沒有世界,就沒有自我。依列維納斯的看法,「胡塞爾的觀念有趣之處就在於它把與世界的接觸放在意識之本質的最核心處。」[53] 也就是說,意識之最核心的本質,包含了它與世界的接觸。所以,對胡塞爾而言,主體與客體二者緊密關連:主體是應客體而生,而客體對主體而言則是經過主體建構後的客體。關於意向性對客體的建構,稍後再說明。 這樣看來,「我」並不是某個超然於物外的東西,我是在與其他事物的互動中形成的,而這互動是有焦點的、有對象的,不是在一含糊的對環境的感知中互動,而是透過有意向性的意識而與環境互動,而我一凝神注意時,「我」就出現了。如果「我」是這樣地在與環境有焦點的互動中而出現,那麼,人就不是自己先有一自存的我,再以這自存的我與外界互動。

胡塞尔头像和手稿

2.3 意識的被給予(Givenness)

意識的特性之一是它的「被給予」。人意識到任何事物,就意味著對這事物的意識是被給予這人了。而胡塞爾的現象學還原(phenomenological reduction)[54] 就是將知識還原到這些被給予的意識。這被給予在意識中的,就是絕對的,在意識中的一切,是如何就是如何,我不能懷疑它是否是如此這般的在我的意識中。人可以懷疑在他面前是否真有一爐火,但他不能懷疑他意識中就是有如此這般的一爐火。再進一步說,人可以意識到自己思想還未清晰,但這意識到不清晰性的意識本身卻是清晰而不容懷疑的,「我可以把認知、感知、想像、經驗、判斷、推論等等,都說得含糊其詞;但當我反思時,在其中被給予的(given),而且是絕對地被給予的,不外乎就是這含糊的『認知、感知、想像、經驗、判斷、推論等等』之現象。」[55] 人之有知,其最原初的意識情狀是被動的,是被給予的狀態。意識如果是被給予的,那麼,意識在最根本之處並不是自己能主動去知道什麼,而是它領受了什麼。「被給予」乃是胡塞爾哲學的基本原理,被他視為「原理中的原理(the principle of all principles)」: 每一個原始給予〔德:gebende;英譯:presentive〕的直觀,就是一個使認知有正當性的來源。在直觀中原始地(也可說,在它親身的實際性中)提供給我們的每個事物,都要簡單地照著它把自己所給出的〔德:es sich gibt;英譯:is presented〕來接受,但也只限於它在那兒把自己所給出的〔德:es sich da gibt;英譯:it is presented there〕。[56] 胡塞爾在這裡主張,每一個原始給予的直觀都是知識的正當來源。所謂「直觀(intuition, 德:Anschuung)」,德文的意思就是「注視」,不過胡塞爾雖然用視覺來指稱「直觀」,但直觀其實不限於視覺,[57] 而是任何對被給予於意識的事物之經驗。當你聽見小提琴的樂音,如此這般地聽見,那樂音就是被給予在你的意識了,而這經驗就是你對這樂音的直觀。根據前列這段引文,胡塞爾認為,只要是原始地被給予的直觀,都能成為真實判斷的來源,都有其正當性。胡塞爾與經驗主義者看法不同的是,直觀並不限於對外在事物的經驗,即使是我在想像中所看見的「本質與料」(eidetic data),[58] 它們仍是有現實性(actuality)的,仍是有正當性的知識來源。[59] 在直觀中所經驗的,就是有證據(evidence)的知識。真理就是依證據所作的判斷(judgment),並且所作的判斷必須與事實情狀(state of affairs)相合。[60] 我聽到小提琴的樂音,這是經驗,而這經驗就成為我判斷的證據,而我判斷這是小提琴所發出的樂音。當我聽到樂音後,我順著音源前去觀看,果然看到有人在拉小提琴。然後我走近演奏者,又看見演奏者的左右手動作與我所聽到的樂音起伏和節奏是相符合的。而當我的判斷可以一再得到證實時,這判斷就成為真理,胡塞爾稱,可以一再得到證實的判斷為「認知(cognition)」。[61] 但證據有著不同的完美程度,而完美的證據就產生相依之「純粹而真正的(pure and genuine)真理」。[62] 科學就是奠基於證據,科學的理想是要建立普遍而恆久的真理,但實際上,科學只能趨近於此純粹的真理。[63] 總之,胡塞爾認為在直觀中人所經驗的,那就是一切知識的根源,是有證據的知識,而這經驗是被給予在人的意識中的。真理的根源是人在直觀中被給予的經驗。

2.4 意向性建構(Constitutes)客體

胡塞爾論到在合一的意識中,有被動及主動兩面。當人醒著時,人被動地對自己身體及週遭一切有所意識,這些對背景中事物的意識,呈現的是意識的被動面。但對某些事物人會主動把他的注意力集中過去,而對其有所感,有所行動,也有所知。當人的意識專注於某物時,同時在意識中的還包括該物的背景。當唐朝詩人張繼那一夜在姑蘇城的橋邊注意聽鐘聲時,他的意識還包括在視覺中的江水、楓樹、漁火和西邊低掛的半月,方才烏鴉啼叫的聽覺記憶,內在的睡意,船泊江邊帶來的搖晃感,滿天冷霜帶來的寒意,對姑蘇城外寒山寺的方向感,還有對如客旅般的人生莫名的愁悵感,這一切都在意識中。當鐘聲傳來時,他的注意是對焦在鐘聲,但這對鐘聲之意識必須被週邊的一切其他意識襯托著,才使得那晚的鐘聲成了〈楓橋夜泊〉這首詩所呈現之特定情境中的鐘聲。[64] 胡塞爾以「月暈」來形容這些他稱為「背景直觀(background-intuition)」的週邊意識,[65] 因為這些背景直觀是在意識內,但卻不是意識的焦點,是模糊如月暈般地在意識的週邊;而他又稱這模糊背景的範圍為「視域(horizon)」。[66] 張繼在凝神聽鐘聲之時,他的其他如對江水、漁火等曾經清晰的意識內容都退居背景中,暫時成為模糊的意識。除了這些清晰的意識外,另外還有一些許久或從來沒有清晰過的意識,如他對身體的意識、呼吸的意識、穿衣的意識等等,但他意識所能經驗到的範圍,就是他的視域了。 那麼,張繼又是如何分辨出他所聽到的是鐘聲,而且是從寒山寺而來的鐘聲呢?意識如何在視域中從模糊未對焦的眾多紛雜經驗中,凝聚出清晰可辨的事物呢?意識的內容就如我所意識的,雖是絕對可靠的,但卻不必然是有意義的。當我們問:「那是什麼?」時,我們就是意識到些什麼,卻不知它的意義。就像以色列人在曠野,看到許多白色的小圓物在地上,就問「這是什麼?」意思是問:「它是那一類的東西?」「它作什麼用的?」後來,以色列人稱那東西叫「嗎哪」,原文意思就是「這是什麼」(出16:14-15),他們就用當時看到它時所發的問句來作為它的名稱。有時,我們連「那」都指不出來,有所感,卻無以名之,連在「那兒?」,「那像什麼?」都說不上來。 意識不只是被動的領受,意識乃是意識某物,而這某物之所以是某物,卻是意識主動賦予的意義。意識的客體並非物本身,而是在意識中的客體,而意識中的客體能成為一物,是因為意向性將它方方面面的訊息,構成了一物,一個單元(unity)。胡塞爾在意識中區分感覺的內容(sensation-contents)與將這些內容活化(animate)的意向性;他稱前者為感覺材料(sensuous ὕλη),稱後者為意向塑形(intentive μορφή)。[67] 例如:象腿、象尾、象耳、象腹,分開來摸都不像隻象,對這些部位的感覺,都分別提供不同的感覺材料在意識中,但意向性卻能賦與它們形式,又把它們綜合起來,將它們構成一隻象。 意向性的這活化行動,乃是賦與意義的行動。[68] 因此,列維納斯指出這是意向性的本質:「意向性〔與客體〕的關係一點都不像真實物體之關係。它本質地是賦與意義的行動。」[69] 那麼,會不會人的意識有時是不能領受,有時卻是領受了但不能領會?沒有某種感官,就不能領受與該感官相應的外物,就如人的耳朵無法接收超音波,所以,意識中就沒有超音波的聲音。有時雖能領受,但卻不能領會,例如,不懂球賽規則的觀眾,雖能領受球場中一切的運動現象,但卻不能領會球賽的樂趣。簡單來說:人沒有對某個外物之相應的感知能力,就不能領受;而人若不能正確建構所領受的,即使領受了,也不能領會。

3. 從意向性看巴特的啟示論

以上,我們檢視了胡塞爾對意識的意向性之現象學的一些描述。包括他對主客體關係、意識的被給予性、意識的建構行動等看法。胡塞爾所論意識的意向性對我們理解人之領受啟示可提供什麼亮光呢?當我們要思想胡塞爾的現象學如何對神學的認識論投以亮光時,我們要在方法上作一釐清。依巴特的神學方法,上帝要啟示給人,祂有完全的自由和主權可以完成祂的啟示,並不受人性的限制。所以,我們不能把胡塞爾對意識的分析,拿來限制上帝啟示所能採取的方式。也就是說,我們不能認為,因為人的意識是如何如何地運作的,所以,上帝的啟示必須要配合人的意識之特性,而只能如何如何地啟示。[70] 我們的思考方向必須是,因為上帝已將基督啟示在人心裡,所以,人必然有認識這啟示的可能性。而這可能性已在那兒,現在我們藉著胡塞爾的分析,來理解人得知啟示的可能性是怎樣可能的,人的意向性是如何將啟示領受在意識裡。

3.1 從主客體關係看啟示

從胡塞爾對意向性的分析,我們可以理解,人的主體和它對客體的經驗是緊密相關,主體與客體並不彼此獨立存在。如前所述:主體是應客體而生,而客體對主體而言則是經過主體建構後的客體。

3.1.1 主體因啟示的客觀實有而成為啟示的主觀實有

我們先來看,基督徒的主體如何因著啟示的客觀實有(reality)而成為啟示的主觀實有。巴特論到啟示的客觀實有與主觀實有,而這兩個實有是同一個啟示事件。在啟示事件中,基督徒因著領受啟示的客觀實有而,成為上帝的兒女,而上帝兒女的生命就是啟示的主觀實有。「他們是上帝的兒女,因為即使他們的本性和樣態(kind)是有罪的,他們卻因那在基督裡與他們的本性和樣態相遇的[道],而成為公義和聖潔的。這因著耶穌基督的緣故而成為上帝兒女的生命,就是啟示的主觀實有。」[71] 巴特用基督人性的無實位(anhypostasis)來形容基督徒作為上帝兒女的生命。[72] 所謂基督人性的無實位(無位格),是指基督的人性原來沒有真實的生存(existence),而是當道成肉身時,基督神性的實位,將人性取了上來,而使基督的人性有了實位,這實位就是聖子原本的實位,現在也成了基督人性的實位。巴特稱基督的人性因基督原有之神性的實位而成為有實位的這件事為「入實位」(enhypostasis)。[73] 也就是在聖子之神性的實位裡,人性有了一個特別的實現(actualization),而成為拿撒勒人耶穌這一真實的生存。[74] 如此,基督同時是上帝,也是人。 同樣地,基督徒作為上帝兒女的生命,是為著基督而活,是接受祂恩典的統管。類比於基督的無實位,他們的人性也不再按他們的自己的意思實現,而是被取入基督之真實生存(實位)中,是由基督來實現他們的人性,成為真實屬基督的生存(入實位)。教會是由基督統管,基督是她的頭。因此,教會的主體是基督,而個別基督徒能說:「活著的不再是我,乃是基督在我裡面活著」(加2:20)。 就個別基督徒而言,他因著聖靈的澆灌而興起信靠和順服的心,在他裡面的主體既是他自己,但同時也是基督。按胡塞爾的分析,人的主體並不是什麼固定的東西,而是因意識對外在事物的意向性而興起而流轉,人的主體是隨客體而轉變。若併合巴特的看法,人的心在領受啟示時,他的意識因著遇見基督,而成為順服的意識,這時他的主體就變成是在基督裡的我,也是在我裡的基督。甚至,保羅可以說:「我活著就是基督」(腓1:21)。雖然上帝是啟示的主體,而人是啟示的客體,但在啟示事件中,主客的關係不是固定而獨立的,而是互相關聯牽動的。上帝作為啟示的主體,在基督裡為我成為客觀的實有,好叫我這啟示的客體成為啟示的主觀實有。人的主體隨著所領受的啟示而轉變為讓基督作主的主體。

3.1.2 客體成為主體之意識中的客體

胡塞爾意向性的另一個意義是,在意向性中,客體成了主體之意識中的客體。客體的客觀實有是被胡塞爾置而不論的(他後來在《笛卡兒的沉思錄》一書中,透過統覺、主體間性而說明客觀世界如何在意識中形成)。[75] 巴特的啟示觀,也肯定啟示事件要能實現,啟示的客觀實有必須成為主觀實有,就是啟示必須啟示到人的心中,讓人主觀地領受到這啟示,啟示才是真地完成了。但巴特卻不像胡塞爾對啟示的客觀實有置而不論,反倒是先肯定啟示的客觀實有,再確定啟示的主觀實有。[76] 胡塞爾先肯定的則是主觀的經驗,至於客觀世界他雖不否定其實有,但卻不認為那是哲學能確定的,他選擇對現象學設限,只對意識中有「客觀世界」這一觀念作說明,至於客觀世界是否客觀存在,則仍是被懸擱的問題。上帝造人,使人的意識總是在導向某個對象時而有所知。所以,當上帝選擇向我們啟示祂自己時,祂就使祂自己成為我們意識的對象,[77] 而祂也吸引我們來認識祂。上帝的道成了肉身,住在我們中間,祂就使自己進入到我們的意識範圍,成為我們能認識的對象。就如《希伯來書》所言,「上帝既在古時藉著眾先知多次多方地曉諭列祖,就在這末世藉著他兒子曉諭我們」(來1:1-2)。用巴特的說法,就是啟示已在耶穌基督裡有了客觀實際與客觀的可能性,而藉著他兒子「曉諭」,就是上帝再進一步將這客觀的啟示向人表達出來,好讓人主觀地能領受啟示。啟示,在客觀面,就是耶穌基督為我們而成為真實的,[78] 是我們可以直觀地領受的。 上帝已客觀地啟示祂的道,但人是否能領受呢?在主觀上,啟示如何可能臨到我們的意識呢?這就引我們關注到胡塞爾所說的意識之被給予性。

3.2 啟示的被給予

胡塞爾認為,意識的根本在於被給予,而得知真理是基於意識中的經驗,那麼,人要能夠得知啟示,必要條件就是啟示要被給予在人的意識中,使人能經驗到它。胡塞爾對哲學的自我設限,正說明了啟示的必要性。他認為,人所能知的,僅在於其心所領受的,哲學並不能對意識之外的世界是否真實存在提出確定的答案,哲學只能在對其所領受於心的經驗作分析和說明。若胡塞爾對哲學的自我設限是正確的,是有一分證據說一分話,是實事求是的方法,那麼,人若要認識上帝,在順序上當然不可能在啟示之外先去證明在「客觀世界」上帝是否客觀存在,而只能就所給予在意識中的啟示去認識上帝。若上帝不向人啟示,人自然無所領受於心,也就不可能認識上帝了。那麼,我們想要問,上帝是否已將祂自己啟示給人了,而這啟示是否已被給予在人的意識中被經驗?對巴特而言,這問題第一部份的答案是肯定的,上帝已將自己在耶穌基督裡啟示給人,這就是啟示的客觀真實性。而這真實性有聖經作證,就夠了。沒有別的,也不需要別的依據或論證來作為這確信的基礎。[79] 巴特的思路是上帝在基督耶穌裡已然啟示祂自己,這已是事實,既然是事實,當然就有可能性。我們只能基於上帝已然將基督啟示給人這一事實,去理解人是如何可能認識上帝的啟示,而不是基於人對其他事物的經驗和理性去推斷人可不可能認識上帝的啟示。巴特的神學方法是信以致於知(credo ut intellegam),[80] 而不是知以致於信。 對於上述問題的第二部份,就是「這啟示是否已被給予在在人的意識中被經驗?」,答案也是肯定的。若胡塞爾所論之意識的被給予性是對的,那麼,我們可以理解上帝給人啟示,是在於祂把自己啟示在人的意識中。人得上帝知識的根源,在人這一邊,是上帝使他能直觀地被動地接受知識被給予在意識中。巴特論啟示,也強調人得知啟示,不是人從經驗歸納,不是從理性推論,也不是出於人性中的上帝意識(God-consciousness),而是領受啟示。巴特認為,上帝雖是一切的主體,但在啟示中上帝將自己變為人的客體。啟示就意味著上帝是藉著中介而彰顯祂自己,而藉著中介就表示祂成為客體。[81] 道成肉身成為在門徒面前的客體,是與他們相對的他者。也就是說,耶穌基督是道成了肉身,成為可以被門徒們看見、聽見和觸摸的客體,是他們可以直觀經驗的。「上帝進入人的考量與概念的圖畫、範圍與領域中,就與眾客體一樣。」[82] 就像其他一切客體,上帝能為人所知,就是在於上帝自己成了人知識的客體;即使那知識不像對其他受造物的知識,而是能生發信心的知識,是與造物主之關係中的知識,上帝仍然要成了人類知識的客體,人才得認識祂。胡塞爾對意識之被給予性的分析,更突顯了道成了肉身作為上帝啟示的根本重要性,因為只有當道成了肉身,上帝的兒子才能被直觀地啟示在門徒的意識中,正如約翰福音所見證的:「我們也見過他的榮光,正是父獨生子的榮光。……從來沒有人看見上帝,只有在父懷裡的獨生子將他表明出來」(約1:14, 18)。而初代的使徒向下一代的信徒傳承上帝之道時,開宗明義的見證就是上帝之道已被給與在人的意識中:「論到從起初原有的生命之道,就是我們所聽見、所看見、親眼看過、親手摸過的」(約壹1:1)。雖然,耶穌的門徒們不是只靠直觀就可以認識祂,但直觀地被給予在門徒們意識中的耶穌基督這一事實,是門徒認識耶穌基督的必要基礎。成了肉身的基督,是真信仰的內含,是測試啟示的量尺:「凡靈認耶穌基督是成了肉身來的,就是出於上帝的;從此你們可以認出上帝的靈來。凡靈不認耶穌,就不是出於上帝,這是那敵基督者的靈」(約壹4:2-3)。

3.3 主觀啟示的領會

啟示固然是出於上帝的給予,但上帝給予了是否就表示人能夠領會呢?上帝的啟示若是一關係中的事件,那麼,人要領會上帝的啟示,就不只是一時一刻之領受所見、所聞、所摸,而是在一段時間中的經驗。這就關聯到意識在領受了之後如何「建構」,如何「解釋」他所領受的,而這是在原初的領受之再上一個層次的事了。有了原初的領受,人不見得就「領會」了所領受之事的意義。那麼,會不會因為某種原因,上帝雖然客觀地啟示了,雖然人領受了,但他的「建構」使他不能領會上帝的事呢?果如此,那麼,人也就不能領會啟示了;而如果因為某種原因他的「建構」會使他無論如何都不能領會上帝的事,那麼他就沒有接受啟示的可能性了。巴特主張,人接受啟示的可能性是上帝的啟示所賜予的,不是人自己有的可能性。其關鍵當不是指人的意識不能領受上帝主動藉著受造物所傳達的啟示之感覺與料。上帝藉著事物或人物甚至天使所發出的聲音、形像,以及行動等等,人的意識都可能領受。但人的意識卻有可能進入一種狀況是雖然可能領受,卻不可能領會上帝的啟示,那就是巴特所說的「無能的不順服」。當人在不順服的心態中,他是不可能領會上帝的啟示的,因為上帝的啟示就是在於人進入和祂正確的關係中,就是承認祂是造物主及救贖主;當人不順服時,他就不能領會這啟示。若人能領會這啟示,那是因為這啟示已將順服的心賞賜給他了。當然,此處所說的領會是一種關係的態度,與胡塞爾所分析之意向性對客體的「建構」,是在完全不同的層次,但是人的意識被動地領受所臨於他的意識之「材料」之後,一切的認識都繫於他如何主動地領會,其中包括人與人關係中的認識,進而到人與上帝關係中的認識,都不外乎在領受之後,他如何領會了。

4. 結語

關於啟示的可能性之問題,胡塞爾的意向性理論,使我們可以把問題對焦到人的意識,同時他的理論也使我們回歸到對知識最單純的理解,那就是:最真確的知識是領受的,是純粹的現象。從回歸到最真確的純粹現象,再一步步建構「主體間的(inter-subjective)」社會和「客觀世界(objective world)」。[83] 並且這一步步的建構有多少的可靠性,也如人飲水般地包含在這建構對自身的理解中。胡塞爾的認知理論很踏實,也很具開放性,有多少證據講多少話,一切知識就其不同證據強度,各安其位地在系統中建構起來。胡塞爾也自認為,他的現象學因此也可以和科學方法完全融合,[84] 卻能避免常伴隨著自然科學而興起的自然主義之謬誤,就是誤認為我們所知覺的事物就如我們所知覺地存在於外在世界。胡塞爾的現象學就其對意向性的分析而言,或許會因其特定的視角而有先天的限制,就是他將知識都還原到意識之中,堅持懸擱一切在意識之外事物的實存問題,他也因此稱他自己的現象學為「超驗唯心論(transcendental idealism)」;[85] 但他很清楚他自我設限的選擇是為什麼。他所追求的是「絕對有基礎的」知識,[86] 於是就在超驗主體的基礎上一步步建構起他認為清晰而明確的知識。他選擇在方法上放下了客觀的世界,而他認為若不如此放下世界,就會失喪在世界中。但他告訴自己,「我必須藉著懸擱而失喪世界,為了要藉著全面的(universal)自我檢驗而重新得著它。」[87] 他較晚期對「主體間性」及「客觀世界」之建構的說明,就是他重新得到世界的努力。至於他的知識基礎是否真如他所想的那麼絕對而可靠,而他是否真的得回了世界,那就是另外的研究主題了。 筆者並不是認為胡塞爾的意向性分析可以證明巴特所說的啟示之可能性是正確的。巴特主張,哲學不能證明啟示,但哲學卻有助於對啟示的理解。本文僅嘗試採取胡塞爾明確的方法作為視角,以他對意向性清晰的分析作為透鏡,以期對巴特所論的啟示主觀可能性有深一層理解。

胡塞尔档案馆(胡塞尔书桌和私人藏书)

注释

[1] Trevor Hart, “Revelation,” in The Cambridge Companion to Karl Barth, ed. John Webster (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 45.

[2] Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, trans. J. M. D. Meiklejohn (London: Dent, 1964), 188.

[3] Karl Barth, Church Dogmatics, trans. G. W. Bromiley, 2nd ed., vol. I/1 (Edinburgh: T&T Clark, 1975), 202-3.

[4] Emmanuel Levinas, “Reflections on Phenomenological ‘Technique,’” in Discovering Existence with Husserl, trans. Richard A. Cohen and Michael B. Smith (Evanston, IL: Northwestern University Press, 1998), 94.

[5] Emmanuel Levinas, “The Work of Edmund Husserl,” in Discovering Existence with Husserl, trans. Richard A. Cohen and Michael B. Smith (Evanston, IL: Northwestern University Press, 1998), 84.

[6] 巴特認為上帝的道本身會帶來「接觸點」,不是人自己裡面有什麼接觸點。Barth, Church Dogmatics, I/1:28-29.

[7] 布仁納和巴特先後就此問題出版了小冊,針鋒相對地進行辯論,也從此徹底決裂。見Emil Brunner and Karl Barth, Natural Theology: Comprising “Nature and Grace” by Professor Dr. Emil Brunner and the Reply “No!” by Dr. Karl Barth, trans. Peter Fraenkel (Geoffrey Bles, 1946; Eugene, OR: Wipf and Stock Publishers, 2002).

[8] Barth, Church Dogmatics, I/1:192-93.

[9] Ibid., 193.

[10] 海德格認為認識存有的方法,不是在認識存有之前,能先建立一套認識存有的方法,而是在有方法前就先「往前跳」,跳入到存有之某些領域,去發現存有的構成,方法是隨後而來的研究。Martin Heidegger, Being and Time, trans. John Macquarrie and Edward Robinson (San Francisco: Harper & Row, 1962), 30-31.

[11] Barth, Church Dogmatics, I/1:189-90.

[12] Ibid., I/1:;188;. Karl Barth, Die Kirchliche Dogmatik (Zürich: Theologischer Verlag Zürich, 1980)KD,I/1:195-96.

[13] Barth, Church DogmaticsIbid., I/1:188.

[14] Ibid., I/1:193.

[15] Ibid.

[16] Ibid., I/1:193-94.

[17] Ibid., I/1:194.

[18] Ibid., I/1:196.

[19] Karl Barth, Church Dogmatics, vol. IV/1, trans. G. W. Bromiley (Edinburgh: T. & T. Clark, 1958), 742.

[20] Ibid., IV/1:758; Barth, Kirchiche Dogmatik, IV/1:847。這三個詞承認(acknowledgment,德:Anerkennen),認知(recognition,德:Erkennen)與認信(confession,德:Bekennen),都以動詞kennen(知道)為字根,表示承認、認知、與認信都以「知道」為本。英文翻譯無法把它們的字源關聯性顯出來,中文則可從共同的「認」字顯出其互相關聯,但卻無法把它們與「知道」的關聯翻譯出來。

[21] Barth, Church DogmaticsIbid., IV/1:756.

[22] Barth, Church Dogmatics, I/1:201.

[23] Karl Barth, Church Dogmatics, vol. I/2, trans. G. T. Thomson and Harold Knight (Edinburgh: T. & T. Clark, 1956), 25.

[24] Ibid., I/2:24-25.

[25] Barth, Church Dogmatics, I/1:449.

[26] Ibid., I/1:453.

[27] Ibid., I/1:450.

[28] Ibid., I/1:452.

[29] Ibid., I/1:454.

[30] Ibid., I/1:449.

[31] Ibid., I/1:4510.

[32] Barth, Church Dogmatics, I/2:244.

[33] Ibid., 1/2:247-8.

[34] Ibid., I/2:246.

[35] Ibid., I/2:248.

[36] Ibid., I/2:260.

[37] Ibid., I/2:265.

[38] Ibid., I/2:270-79.

[39] Ibid., I/2:266.

[40] Ibid., I/2:268.

[41] 收錄在Edmund Husserl, Phenomenology and the Crisis of Philosophy, trans. Quentin Lauer (New York: Harper & Row, 1965), 71-148.

[42] 他稱「對笛卡兒的《沉思集》的研究,直接影響了現象學的發展與成形,使它有了現在的形式,甚至現象學幾乎可以被稱為二十世紀新的笛卡兒主義。」Edmund Husserl, The Paris Lectures, trans. Peter Koestenbaum (The Hague: Martinus Nijhoff, 1975), 3.

[43] Edmund Husserl, Ideas Pertaining to a Pure Phenomenological Philosophy, 1st Book, General Introduction to a Pure Phenomenology, trans. F. Kersten (The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1983), xii。. 此書在本文中將簡稱為Ideas 1。

[44] Ibid., §31, 59.

[45] Ibid., §32, 62.

[46] Ibid., §33, 63.

[47] Edmund Husserl 埃德蒙特‧胡塞爾,《邏輯研究》Logische Untersuchungen,第一卷 [vol. 1],《純粹邏輯學導引》Prolegomena zur reinen Logik,倪梁康Ni Liangkang 譯(台北市 [Taipei]:時報出版 [China Times Publishing Co.],1994),235;Levinas, “The Work of Edmund Husserl,” 47.

[48] Emmanuel Levinas, “On Ideas,” in Discovering Existence with Husserl, trans. Richard A. Cohen and Michael B. Smith (Evanston, IL: Northwestern University Press, 1998), 13.

[49] Husserl, Ideas 1, §84, 200.

[50] Edmund Husserl, Logische Untersuchungen, zweiter Band, Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis, 1 Teil, zweite, umgearbeitete Auflage (Halle a d S.: Max Niemeyer, 1913), 376.

[51] 譯文根據德文原文,Edmund Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie (Halle a d S.: Verlag von Max Niemeyer, 1913), 64;英譯Husserl, Ideas 1, §36, 73.

[52] Emmanuel Levinas, The Theory of Intuition in Husserl’s Phenomenology, trans. André Orianne, 2nd ed. (Evanston, IL: Northwestern University Press, 1995), 41.

[53] Ibid., 43.

[54] Husserl, Ideas 1, §33, 66.

[55] Edmund Husserl, The Idea of Phenomenology, trans. William P. Alston and George Nakhnikian (Hague: Martinus Nijhoff, 1970), 23.

[56] Husserl, Ideas 1, §24, 44。德文引自Husserl, Ideen, 43-44.

[57] A. D. Smith, Husserl and the Cartesian Meditations (London: Routledge, 2003), 47.

[58] 所謂的「本質與料」,就是「本質直觀(eidetic intuition)」所經驗到的與料(data)。「本質」一詞,指的是,當我們說我們直觀地看見「什麼」時,這「什麼」有可能可以用一個觀念(idea)來指稱;Husserl, Ideas 1, §3, 8。比如說,當我見到一片木板水平地固定在四根直立等高的木條上,人若問我看到了什麼,我說:「我看到了一張桌子。」而「桌子」是一個觀念。我看到一片木板和四根木條的同時,我還看出這是一張桌子,這就是「本質直觀」了。而直觀可以有各種對象,即使在我的想像中,我直觀地看見一張桌子,雖然那桌子不一定存在於我心之外,但它仍是我在本質直觀中之所見。胡塞爾批判經驗主義者,認為他們要「回到事物本身」的意圖雖是可贊同的,但為了要去除沒依據的形上學之偏見,而限定只有與「自然界之現實性」相關的經驗才可作為知識的依據,這看法本身的依據又在那裡呢?其實這看法也是種偏見;Ibid., §19, 36.

[59] Ibid., §19, 35-36.

[60] Edmund Husserl, Cartesian Meditations: An Introduction to Phenomenology, trans. Dorion Cairns (The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1960)§5, 12.

[61] Ibid., §4, 10.

[62] Ibid., §5, 12.

[63] Ibid., §5, 13-14.

[64] 張繼,〈楓橋夜泊〉;「月落烏啼霜滿天,江楓漁火對愁眠;姑蘇城外寒山寺,夜半鐘聲到客船。」

[65] Husserl, Ideas 1, §35, 70.

[66] Ibid., §27, 52.

[67] Ibid., §85, 203-4.

[68] Ibid., §85, 203.

[69] Levinas, “The Work of Edmund Husserl,” 59.

[70] Barth, Church Dogmatics, I/2:3-4.

[71] 嚴格說來,成為啟示主觀實有的是教會,是基督的身體。Ibid., I/2:214-15。但個別信徒是基督身體上的一份子,所以個別信徒的我,也成了啟示的主觀實有。

[72] Ibid., I/2:216.

[73] Ibid., I/2:163-64.。另參譚國才,Tan Guotsai〈巴特論基督的人性存在〉“Bate luen Jidu de renxin tsuenzai” [Barth on the Human Existence of Christ”],《浸神學刊》Taiwan Baptist Christian Seminary Journal 10 (2012): 93-97。

[74] Karl Barth, Church Dogmatics, trans. G. W. Bromiley and T. F. Torrance, vol. IV/2 (Edinburgh: T. & T. Clark, 1958), 114.

[75] Husserl, Cartesian Meditations, §42-62, 89-150.

[76] McCormack指出巴特脫離了他的老師赫曼(Wilhelm Herrmann, 1846-1922)的神學路線,主要是因為赫曼的唯心論(idealism)。巴特對上帝及上帝的話語都持一批判的實有論(critical realism)。所謂「實有論」是指他認為上帝和祂的道是先於人的主體且在其外而為客觀的實有。所謂「批判的」即指巴特認為唯心論使人知道自己對實有的知識是受限於自己的心智。巴特認為康德認識論的這一方面是有益的。Bruce L. McCormack, Karl Barth’s Critically Realistic Dialectical Theology: Its CGenesis and Development 1909-1936 (Oxford: Clarendon Press, 1995), 66-67, 129-30.

[77] George Hunsinger, How to Read Karl Barth: The Shape of His Theology (New York: Oxford University Press, 1991), 76-77.

[78] Barth, Church Dogmatics, I/2:3.

[79] Ibid., I/2:5-7.

[80] Ibid., I/2:9.

[81] Karl Barth, Church Dogmatics, trans. G. W. Bromiley and T. F. Torrance, 2nd ed., vol. II/1 (Edinburgh: T. & T. Clark, 1957), 10.

[82] Ibid., II/1:13.

[83] Husserl, Cartesian Meditations, §41, 84.

[84] Moran提到胡塞爾認為他的現象學可以支持與釐清科學。Dermot Moran, Introduction to Phenomenology (London: Routledge, 2000), 14.

[85] Husserl, Cartesian Meditations, §41, 86.

[86] Ibid., 156.

[87] Ibid., 157. 胡塞爾在此處的說法,很難不讓人聯想到他是在引用耶穌的話:「得著生命的,將要失喪生命;為我失喪生命的,將要得著生命」(太10:39)。

作者简介

谭国才

基督教台灣浸會神學院助理教授

學歷:Southwestern Baptist Theological Seminary Ph.D.

專長:系統神學、教父神學、巴特神學、處境化神學、歐陸哲學

往期文章

曾劭愷|巴特《哥廷根教理學》的主體–客體辯證: 宋明儒學與歐陸神哲學批判比較

鄧紹光|潘霍華與莫特曼對巴特上帝的主體性的批判

瞿旭彤|普遍與特殊:從蒂利希與巴特一九二三年的爭論看兩人神學立場與進路的差異

瞿旭彤 | 比自由神学更自由:试从巴特对神学实事性和科学性的探讨看其神学与自由神学的差异

关注我们

巴特研究 Barth-Studien

编辑:Imaginist

校订:巴特研究、语石、Lea、Vanci、Kimeikei、伶利、Iris等。

注:图片未经注明均来自网络。