编者按

该文通过对汉语基督宗教界关于公共议题论述的考察,表现了参与论争的神学家如何直接或间接地采用巴特所代表或拥护的神学立场来支持自己的论辩。首先,作者简要介绍了两个引发激烈讨论的政治议题,分别是2012年暑假发起的反对国教运动和2013年发起的和平占领运动。从这两个事件着手,作者引入了当时邓绍光和禤智伟两位教授对公共神学的批判及其引发的激烈回应,剖析了他们的主要观点和神学进路,指出巴特的神学其实隐现于上述的公共神学论争之中。最后,作者就香港的公共处境与巴特进行一场虚拟的对话,针对反对国教与占领运动两个争议性的议题,探讨有关公共神学的争论。文章一针见血地指出:华人圈对公共神学的论争,其中的核心问题似乎是有关方法论的,尤其是应否和如何在处理公共神学时保存基督教神学的纯正性。透过对巴特的诠释,作者提出一条公共神学的进路:如果公共神学的任务是在特定处境下处理某些具体议题,那么它可以对基督宗教信仰只作零碎的、片面的甚至是带点偏颇的表达,不一定非得是主要信仰内容的系统而均衡的描述。应该说,这样一条进路对当下处境是有意义的,即为了实现政治效能,公共神学应该探讨与其他宗教或无宗教人士协作的可能,不必为了高举基督宗教或个别宗派的立场而排除与潜在伙伴的合作或对话。

该文为作者论文集《廣場上的漢語神學:從神學到基督宗教研究》第二章(页311-346)。推送时,已获作者与出版单位授权,特此感谢赖品超老师和香港汉语基督教文化研究所对“巴特研究”微信公众号的大力支持!文章推送稿已略作修订。

宗教多元、民主與公共神學

在香港處境中與巴特對話

一

導言

巴特(Karl Barth, 1886-1968)從未來華,也很少談及中國,但他在評論十九世紀基督新教神學時提及「中國城牆」(“Chinese Walls”):

對,神學在教會中工作,並且為教會而工作;它亦關注自己獨有的中心:耶穌基督的福音、及由此而來的信仰……然而,神學家也定睛於世界,他們的思考必然受此景觀制約……退到中國城牆之後,對神學並無好處,因為神學必須參與和當代世界的對話,不論對話的途徑是甚麼……在這方面,對任何具有活力的神學而言,十九世紀的福音神學是不能忽略的借鑒。[1]

在巴特看來,在連繫神學與當代世界的方法上,十九世紀新教犯了根本錯誤,而其中的一項錯誤是:

十九世紀的神學以為自己身處的環境是規範性的,結果是,當它處理基督教思想中最精彩和最重要的內容時,卻被迫作出過度的約化和簡化,以致沉溺於善忘和草率之中。[2]

但是,儘管巴特反抗主宰著十九世紀的自由神學,[3] 他也反覆申論「不論十九世紀還是其神學,都不能被棄而不論。」[4] 巴特對十九世紀神學遺產的評價顯然說明,儘管他對神學與教會外的公共空間產生關聯充滿戒心,但他拒絕將神學限制在敎會四牆之內。

本文旨在探討,巴特的神學是否、如何、在甚麼程度上與近來漢語世界就公共神學的論爭(尤其是有關香港民主發展的論爭)有關連。筆者嘗試透過考察漢語基督宗教界對公共議題的論述,說明參與論爭的神學家怎樣直接或間接地採用巴特所代表或擁護的神學立場,去支持自己的論辯。這些論述來自或反映出對巴特神學的詮釋或借鑑,但並非唯一的可能。本文將指出,對巴特神學、尤其他的宗教/諸教神學(theology of religion / religions)的一套另類詮釋,不但能帶來對巴特神學更全面和更平衡的理解,更將提供一條有關公共神學及教會參與香港民主發展的另類進路。透過與巴特的這種虛擬對話,我們將會發現,雖然香港或中國大陸的政治體制與基督宗教所扮演的角色,與巴特曾生活和工作的德國及瑞士相去甚遠,但與巴特神學的深入對話仍有助於漢語世界在公共神學方面進一步健康發展。

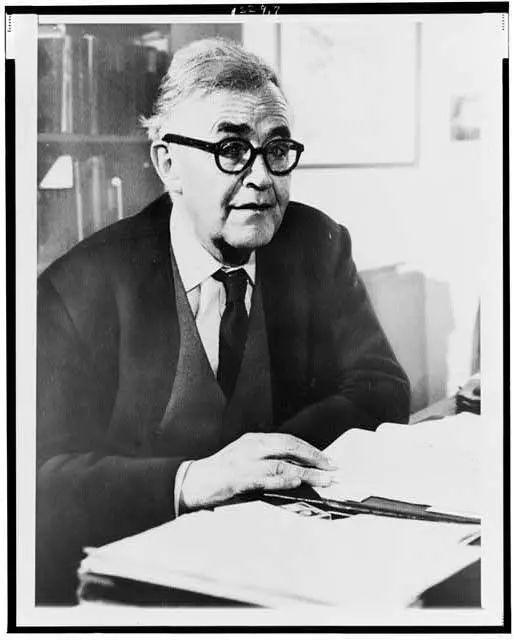

Karl Barth, 1886-1968

二

宗教多元與香港民主

宗教多元是全球許多城市的共通現象。正如很多亞洲大都會的情形,大部分世界主要宗教都可以在香港找到,在這城市裏和睦共存。有別於其他華人社會的是,基督宗教在香港社會中扮演著特別顯著的角色。就人口而論,基督宗教徒約佔香港人口的10%,但基督宗教在教育及社會服務等方面的影響卻遠超其他宗教。在香港眾多宗教之中,基督宗教在社會、道德、文化及政治等公共議題上亦是最為敢言的。

近年來,香港出現了數個導致激烈公眾討論的政治議題。其中之一是2012年暑期發起的反對國教運動,另外一個則是2013年發起、名為「讓愛與和平佔領中環」的公民抗命運動。反對國教運動主要是針對香港中學課程中「德育、公民及國民教育」的愛國教育部分。該課程被批評者謔為「洗腦」,因為建議課程及指定教科書不但傾向於一面倒地美化中國,更以刺激學生的情感反應(尤其是在升國旗和唱國歌的時候)為教育目的之一。這課程和反對國教運動不但挑起政客、家長和教師之間的對抗,更招致教會領袖、神學家、平信徒的爭議。[5] 國民教育課程之所以特別引起基督宗教的關注,多少是因為香港有衆多中小學校是由教會及其附屬團體開辦。與反對國教者意見相左的人士,有中國基督教播道會港福堂的主任牧師吳宗文,他不僅撰文支持國民教育,更質問基督教徒反對國教的立場有何理據。[6] 吳宗文的言論發表後,受到一些教徒的批評。[7] 反對國教運動只持續了幾個月,在民間多次大型示威後,政府「撤回」成命,不再強推方案,運動旋即結束,因此影響力不及佔領運動那樣廣泛而深遠。

「佔領」的初步概念,最早是由香港大學法律學院系的戴耀廷教授在本地報章的一篇短文中提出;[8] 隨後,戴耀廷、朱耀明和陳健民正式發起佔領運動。朱耀明是浸信會牧師,戴耀廷是基督教徒,只有香港中文大學社會學系教授陳健民不是教徒。2013年3月27日,兩名有基督教背景的發起人在一間教會內宣告運動的開始,說明運動的基本理念。他們宣稱,運動的目的是2017年香港特首選舉必須以符合國際標準的普選方式進行,否則,他們會組織支持者佔領港島中區。由於該地區是香港的運輸、金融及政治中心,大批抗議者的佔領不但會影響經濟及交通,更會觸犯香港的相關法例。根據運動計劃,自願參與佔領地人士將立誓不會反抗警方拘捕;若現場沒有拘捕行動,他們甚至會到警署自首。

佔中運動

佔領運動的發起引起了政客、教會領袖、以及神學家的廣泛激辯。這除了是因為發起人有明顯的基督教背景,不時引用與基督宗教有關的概念或例子來說明其理念,如馬丁·路德·金(Martin Luther King, Jr. 1929-1968),更是因為建議的行動涉及嚴肅的倫理議題,尤其是基督徒應否參與公民抗命運動。很多與此議題相關的文章紛紛在本地基督宗教的報刊(尤其是《時代論壇》)上出現,不同教會團體亦舉辦了很多相關的研討會和講座。一些教會或教會領袖也就此議題發表立場聲明。天主教區表示,是否參與運動應由個別人士按良心決定;香港聖公會卻對運動表示有所保留,認為民主並非解決社會所有問題的萬靈丹,事情也不是生死攸關非以公民抗命不可。雖然某些基督教團體(如香港基督徒學會)傾向於支持佔領運動,[9] 但吳宗文卻表明反對該運動,尤其反對倡導該運動的基督徒的言論。無論如何,直至2013年9月16日,約有250名(包括教牧和平信徒)基督徒公開聯署,對佔領運動表示支持。[10]

基督宗教界對佔領運動的高度關注,與佛教和道教等香港其他宗教的冷淡反應形成強烈對比,後者基本上沒有就該運動作出任何回應。[11] 直至2014年2月,在香港六宗教領袖座談會的新春賀詞中,民主的發展連同其他議題(如環保)被一併提出。[12] 值得留意的是,該座談會始自1978年,主要目的是促進香港宗教界、尤其是佛教、天主教、儒教、道教、伊斯蘭教及基督(新)教之間的互相了解與尊重。座談會通常在農曆新年前後發出聯合的新春賀詞,以表達宗教間的友誼及對香港人的祝福。有時會提及一些時事議題,但通常不會觸及敏感的政治議題。然而,2014年的新春賀詞提及社會應珍惜現有的民主與自由,而「行為極端放肆,實非社會前途之福」。[13] 無論此一舉措是純粹由個別宗教界人士主動提出,還是背後有政府官員在策動、旨在製造民意反對佔領,而賀詞本身也沒有明言「佔領」,卻有可能將之讀解為對佔領運動的反對或警惕。事實上,天主教的陳日君樞機正是如此詮釋,認爲賀詞偏離了天主教區早前所公示的立場。[14] 最近,本地更有報章引述聖公會管浩鳴牧師的言論,指宗教界對政改問題己有共識,就是希望不出現「佔領」。此言一出,即引起很多教會人士(包括聖公會教友)質疑,認為就連基督新教內部都沒有共識,遑論宗教界。管浩鳴後來出面澄清,有關言論只代表他個人的意見。[15] 於此可見,本來(至少在表面上)頗和諧的宗教界以至個別宗教或教會,也因為此一議題而將圈內人士在政治立場上的分歧,較為明顯地呈現出來。

根據上述概覽,我們可以發現,相較於香港其他宗教,如何在宗教多元處境中參與公共議題討論的問題,對於基督宗教來說尤為複雜和迫切。除了因為基督宗教對社會事務有更深入而廣泛的參與,因此涉及或關注的公共議題特別多之外,對於某些公共議題的看法,基督徒之間的分歧有時比基督徒與非基督徒之間的更為激烈。此外,教會領袖和神學家之間的論爭不但牽涉應否參與「佔領」等具體議題,更牽涉基本的神學或倫理議題,包括政教關係及基督徒應否及在甚麼程度上順服掌權者,這些論爭甚至引致公共神學方法論的探討。[16] 就討論的深度及複雜程度而言,是香港其他宗教難以望其項背的。

巴門宣言

很多人都知道巴特曾參與抵抗納粹的運動,並在《巴門宣言》(Barmen Declaration)的起草中扮演重要角色,故巴特的名字出現在佔領論爭裏是不足為奇的。例如,香港神學院的趙崇明教授為「佔領」與教會政治寫下專著,他在討論公民抗命的概念時援引了巴特及其自由觀。[17] 然而,在2013年10月29日的「佔領」論壇,吳宗文在與戴耀廷討論時也曾提及巴特。根據報章的報導,吳宗文援引巴特神學以支持自己的立場,認為與其將一套不完美的制度換成另一套不完美的制度,倒不如正面地以順服來回應。[18] 這種對巴特的詮釋,並非完全無理。在二次大戰後,當很多神學家在批評俄羅斯共產黨的極權主義時,巴特卻拒絕加入譴責的聲音;[19] 以此觀之,巴特並不十分熱衷於推動民主,反而是對不同的政治制度採取一種較為中立或超然的立場。[20] 由上述兩種對巴特的不同解讀或援引,多少顯示出有香港基督徒認為巴特神學與他們的政治處境相關。我們還將看見,除「佔領」的具體議題外,巴特神學也與公共神學的理論探討相關,雖然相對來說沒有那麼直接和明顯。

三

漢語世界的公共神學

2013年,香港浸信會神學院的《山道期刊》出版了一期以公共神學為主題的專號,其中有兩篇文章對公共神學提出頗為徹底的批判,分別是由該院的鄧紹光和禤智偉兩位教授執筆。[21] 他們的批評引起在台灣任教的曾慶豹教授激烈回應。在回應文章的標題中,曾慶豹語帶譏嘲,指鄧禤二人的論述實質上將「公共神學」閹割作「公公神學」。[22]

鄧禤二人對公共神學的批評,主要針對的其實是在漢語世界有廣泛影響的斯塔克豪斯(Max L. Stackhouse)。按鄧紹光的理解,斯塔克豪斯的公共神學進路不但試圖令公眾(包括基督徒和非基督徒)明白基督教神學,更嘗試令他們接受它。這進路傾向於運用獨立於基督教神學的公共論域的根據和準則,來檢視基督教神學的宣稱或有效性,並對基督教神學應怎樣修訂其內容或表述方式提出建議。因此,這種公共神學的潛在危機,是將「公共」作為某種普遍原則或準則,去衡量來自特定認信傳統的「神學」。[23]

在鄧紹光看來,這是一種錯誤的神學方法,而韋伯特(John Webster)所提出的「神學的神學」(theological theology)則是一個較好的代替。按鄧紹光對韋伯特的理解,只有在建基於三一上帝的神聖啟示的情況下,基督教神學才成為可能,其本質和目的必然只由基督教認信的內容來決定。除了其主題(subject matter)——或許應稱為神學的主體(意指神聖主體)而非客體(object)——之外,基督教神學不需要外在的證立、理據和準則。按照對神學的這種理解,公共神學應屬建基於或衍生自教義神學的次要學科,而教義神學的目的是為基督教教條作出忠實和系統化的解釋。[24]

除了詰問怎樣做神學外,鄧紹光也追問到底是誰在做神學。據他所言,斯塔克豪斯的公共神學進路以教會外的公眾(res public extra ecclesiam)為對象,成為某種教會外的神學。[25] 而若順著韋伯特的進路,神學卻應該由教會來做,因為教會是聖道臨在之處。正因教會對於理解上帝在公共範疇内的經世活動有關鍵性作用,所以,公共空間如何與神學相關,理應由教會來詮釋。神學真正針對的公共空間應該是教會,而非帝國;同理,公共神學唯一可能的運行之地應是教會,而非教會外的公共空間。[26]

斯塔克豪斯,1935-2016

禤智偉的文章探討了這一議題,並從另一個視角來批判公共神學。他認為,斯塔克豪斯及其他相關學者的議程,錯誤地跟從了自由主義和世俗主義的主張,以為私人與公共是截然二分的,使公共神學未能認清教會本身已是一個政體,忽略了教會是一個有獨特生活方式的群體。為了達致某種由自由主義和世俗主義所定義的「公共性」,這種公共神學的進路傾向犧牲「神學」以強調「公共」,或將「公共」凌駕於「神學」之上。更有甚者,這進路忽視一個事實:教會便是基督教神學所要面對的公眾/公共,只有藉著教會才能令基督徒參與更廣闊的社會成為可能。因為這進路集中尋找或表述教會與教會外的公共空間之間的共識或共通點,容易忽略作為一國之公民與作為基督門徒之間的張力。[27] 與鄧紹光相呼應的是,禤智偉也提出,公共神學是應該由教會來做、為教會而做、甚至是應該以使人作門徒為首要任務。[28]

曾慶豹對鄧禤二人的回應,主要是針對其論述背後的心態,而不是直接回應他們對斯塔克豪斯的公共神學進路的評論。由於二人較早前已在其他地方表示對「佔領」運動有所保留,[29] 曾慶豹按此詮釋二人的文章。他感到相當錯愕的是,鄧紹光一直就莫特曼(Jürgen Moltmann)和潘霍華(Dietrich Bonhoeffer, 1906-1945)的神學廣泛地發表著述,但此時忽然轉向以尤達(John Howard Yoder, 1927-1997)的神學作為質疑佔領運動的基礎,而不是以潘霍華和莫特曼的神學來支持該運動。同時,曾慶豹亦質疑為甚麼當佔領運動宣告以和平抗爭為手段,鄧紹光仍以徹底和平主義的視角來質疑該運動。這是否意味著所有反政府的言行無可避免地都是暴力的,因此應被一概拒絕?這最終會否反過來合理化政府對異見份子的暴力?另外,曾慶豹更質疑鄧禤二人到底是否以強調神學的純正性和教會性為藉口,來掩飾或合理化他們嘗試留在教會圍牆之後的企圖。曾慶豹認為,在如此險峻緊迫的政治處境之中,公共神學的關切不應是神學的純正或純正的神學。[30]

在美國教授宗教哲學的張國棟也對鄧禤二人提出類似質疑。 在一篇原在其網誌上發表、後又上載至《時代論壇》網上平台「時代講場」的文章中,他對鄧紹光以尤達的非暴力立場挑戰佔領運動合法性的文章作出評論。[31] 除了質疑鄧文的邏輯一致性外,張國棟進一步質疑,那些主張或宣揚侯活士(Stanley Hauerwas)及尤達所代表的神學進路的香港神學家,究竟是否只是以「純正神學」作為藉口,以隱藏他們的政治議程。他亦質疑,鄧禤二人詰難「佔領」支持者在追求民主時將一套特定的政治體制或意識形態絕對化,但其實他們卻首先將自己的神學及政治意識形態絕對化。[32]

因應本文的目的及篇幅,筆者不會討論鄧禤二人對斯塔克豪斯的演繹與批評是否準確和公允,也不會討論他們是否因某種政治考慮而提倡公共神學的另一種進路,更不會討論其他神學家所主張的公共神學進路是否比斯塔克豪斯的更佳。本文會集中討論這些有關公共神學的論辯與巴特的神學何干。

任何熟悉巴特神學的人都應會發現,雖然巴特的名字沒有被刻意提及,但他的神學其實隱現在上述華人圈關於公共神學的論爭之中。僅就上文提及的神學家而言,鄧紹光在討論公共神學的文章中廣泛引用韋伯特的思想,而韋伯特正是著名的巴特專家。[33] 韋伯特的神學進路,包括鄧紹光所採納的理念在內,很容易使人想起巴特神學的某些特點。此外,尤達是透過與巴特對話來鋪陳自己的立場,[34] 巴特與侯活士之間也有一些親和的地方。[35] 就神學議題而論,在上述爭辯中涉及的議題,包括神學的自主性、純正性及教會性等,皆是巴特神學的基本關注,而他在這些議題上的立場亦反映了其神學特色。因此,雖然巴特神學沒有被直接引用,但可以公道地說,整個爭論卻間接地、隱含地涉及巴特的神學。

四

與巴特對話

以下,本文將嘗試就香港的公共處境與巴特進行一場虛擬對話,集中討論「反對國教」及「佔領」這兩場運動中的爭議性議題,探討有關公共神學的爭論。

4.1 愛國主義與「反國教」

關於「反對國教」運動,筆者曾在一篇文章中提出過對基督宗教與愛國主義的跨學科處境反思。該文共有三部分:第一部分介紹生物演化的理論,特別是關於利他主義之演化(evolution of altruism)的理論,指出國家與愛國主義皆是人類演化的結果,既然愛國主義是人類對自己國家的情感,它應被視為一種人之常情,而不是一種普世而絕對的道德律令,不應像某些愛國主義及愛國教育支持者所說的天經地義。不論是國家的建立,還是愛國主義的培育,其實都只是在人類演化過程中發展出來的「生存技能」。由此看來,國家應被理解為人類創意的產物、而非神聖的創造。再者,除了愛國主義外,人類還有其他方面的情感,包括自愛、對家庭成員的感情,以及延伸至全人類、不分種族國籍的憐憫之心,而這些皆會挑戰和限制愛國主義。此外,根據某些演化論者的見解,愛國主義將被一種擁抱全人類的普世大愛所超越。在第二部分,筆者參考文化研究和政治哲學研究理論,依據對中國和香港一些實況的分析,強調現代民族國家利用愛國情懷和愛國教育來達致文化霸權/統識(cultural hegemony)以維持其政權,本是無可厚非的。然而,鑒於對人類本性的上述理解,以及在全球流散過程下日益多元、流動和模稜兩可的國族身份認同,愈來愈多個別的公民傾向於抵抗政府使用軟實力(包括愛國教育在內)達至或強加的文化霸權。不論有意或無意,基督宗教的神學活動無可避免地關涉文化政治。因此,到底應該支持還是抵抗國家機器所推行的文化霸權,便成為神學家必須面對的重要議題。在第三部分,筆者審視了聖經、教父著作和現代神學中的相關資料,以便發展出一條在香港處境中對應愛國主義的神學進路。這條神學進路有五個方面:第一,它必須是一種在自由之中的愛,而不是因脅迫、操控、霸權而致,或僅僅因種族身份而來。第二,它是建基於流散基督徒的身份認同——既是上帝國的公民,也是對自己所在國家有責任的僑居異類。第三,它必須是批判性的愛國精神,認真面對國家的限制、錯誤和黑暗面,同時以愛與恕接受它們。第四,愛國主義必須有條不紊和恰如其份地與其他類別的愛整合,包括對上帝、對自己和對家庭的愛等。第五,愛國主義應與跨國界的、對全人類的憐憫結合,並被普世或全球視野所超越。[36]

雖然拙文沒有特別提及巴特,所採取的進路亦與他的神學頗為不同,但兩者卻有重要的共通之處。從進路而言,巴特嘗試為政教關係提供一條基督論進路,將政府與救贖(而非創造)的教義和福音(而非律法)的觀念關聯起來。[37] 這與拙文看似「自然主義」或「世俗」的視角頗為不同。筆者的進路,旨在運用世俗理論揭露政府的世俗本質,以及宣揚愛國主義時所涉及的權力鬥爭。原則上,這些世俗的論述可與文中的神學討論分離。[38] 採用這些「世俗」理論的主要目的是要說明,文中提出的神學立場並非僅僅建基於基督宗教的傳統,同時也受到某些「科學」或「客觀」的事實或理論支持,藉此抗衡世俗和宗教的愛國主義者的「宏大敘事」(grand narrative)。但有趣的是,巴特對政府的看法在某種意義上也頗為「世俗」,視之為人類創造的產物。對他而言,「政府是人類所作的一個嘗試,以組織他們的外在生活,希望藉此防止個體侵犯整個群體的權益,同時亦防止群體侵犯個體的權益。」[39] 儘管在基本進路和細節上有些出入,[40] 筆者與巴特的兩條進路卻得出同樣的結果,即拒絕將政府或愛國主義當成在上帝的創造中神聖地定立的事物。筆者欣慰、但不驚奇的是,巴特以不同的視角提出與筆者立場相近的主張;欣慰、而又驚奇的是,雖然巴特嘗試從福音的視角表述其觀點,但卻不介意別人以自然法的進路達至相近的立場。[41]

值得留意的是,巴特在主張有條件地順服政府之餘,[42] 對愛國主義表示有所保留、甚至反對。巴特並不否定政府在一些外在事務(例如交稅)上的權力,然而,

到底政府是否有權對其臣民提出一種對內在的要求,藉此強化其權威,則是另一回事。意思是,到底它是否有權要求他們服膺於某一種世界觀(Weltanschauung),或至少是服膺於由政府所加諸的特定觀點所支配的情感或反應。根據新約,這問題的唯一答案是沒有半點猶豫的「不」![43]

巴特進一步澄清,這與《羅馬書》八章中有關尊重政權的信息並無矛盾:

由《羅馬書》第八章可見,愛明顯不是我們對政府的責任之一。當政府開始要求「愛」時,便已是在成為教會的過程之中,這是屬於假神的教會,因而也是不公義的政府。公義的政府所要求的並不是愛,而是作為公民的一種樸素、堅毅和負責任的態度。這便是教會依據稱義的教理向它的會眾所推薦的態度。[44]

巴特如此評論:「由於教會有普世性(大公性)的根源,因此它抵抗一切政治範疇內抽象的、本地的、地區的和國家的利益。」[45]

按照上述討論,我們可以合理地推斷,對於香港政府所推行的愛國教育,巴特不一定反對,因為這是政府作為政府很自然地會做的事;但若問教會應否予以配合、應否在教會學校中推行,他的答案很可能會是「不」(Nein);而對於中國大陸的官方教會所推行的愛國教育,他的答案很可能會是強烈的「斷乎不可」(羅馬書6:2)。

4.2 和平主義、公民抗命與「佔領運動」

眾所周知,巴特強調上帝審判的絕對性及超越性,這將一切政治意識形態和體制皆一視同仁地相對化。然而,重要的是,對巴特而言,雖然所有政治體制都是不完美的,沒有任何一種體制絕對好或絕對懷,但這不意味著所有體制都是同等好或同等壞。相反,巴特認為有些體制較好,有些則較差。[46] 就民主而論,巴特提到,「福音顯著地透露出傾向於一般人稱之為『民主』國家的一方」。[47] 他承認民主並非完美,但「考慮所有因素,必須說的是,相對於其他方向,基督教的觀點明顯地比較傾向於這方向。基督徒群體與自由人的公民群體之間肯定有親和性。」[48] 反之,巴特頗為負面地評價極權政府:「這是一種將自己包裹在黑暗裡的治國權術,因其為無序或暴虐,是一種被強制去包藏其公民或官員的禍心的治國之術。教會無論如何都不會支持這樣的政府。」[49]

毫無疑問,巴特採納了新約聖經中尊重政府的立場。然而,我們同樣需要留意,對巴特而言,尊敬政府或為其服務並不意味著「對政府的意志和行動採取一種不問情由地贊同的態度,特別是當這意志和行動直接或間接地以壓制上帝之道的自由為目的」;相反,批評政府和以心平氣和而莊重的方式抵抗政府,也可以是教會尊敬政府或為政府服務的一部分。[50] 巴特堅稱,為了向政府提供這服務,教會必須有宣講及其他方面的自由。或許,基於這種考慮,巴特對極權政府尤其批判,並偏愛民主政府。他如此寫道:

教會所享有的自主權,意味著萬物的基礎、維護和恢復,當然也包括一切人類的法律。無論何時,只要這份權利得到認可,無論何地,只要真教會正確地運用這份權利(對稱義的自由宣講將會留心使事物歸屬正確所在),我們便能看到合法的人類權威和同等合法的人類獨立自主;暴政和無政府狀態,如法西斯主義和布爾什維克主義(Bolshevism),都將被廢黜,而人世事務的真正秩序——公義、智慧、和平、公平和對人類福祉的關懷(這些對那真正的秩序而言都是不可或缺的)——將要興起。[51]

除了對暴政作出反面的「預言」外,巴特亦正面地認可民主。他寫道:

當我思考新約勸導的最深入和最核心的內容時,從釋經的角度來說,我認為可以正當地將「民主政府的觀念」視為新約思想的合理延伸。這並非意味著廢除稱義與公義的分離、教會與政府的分離和基督徒是政府領域中的「外人」的事實。相反,當我們弄清基督徒不能只是容忍地上政府,而必須對它有所冀望,冀望它是公義的政府而非「彼拉多」政府時;當我們知道我們沒法逃離政治領域時;當我們了解基督徒一方面須留在敎會之內並完全委身於未來之「城」,另一方面亦須同樣委身於對地上之「城」的責任,被召為此而工作,並(有可能)爲此而抗爭、而祈禱;簡而言之,就是當每名基督徒都有責任使政府成為公義的政府時,新約教導的明確意圖便能更清楚地帶出。[52]

或者,我們可以總結說,對巴特而言,有些政制比其他的好;再具體一點說,民主比極權好。他亦鼓勵基督徒渴求更公義和更好的政府(意味著是民主政府而不是極權政府),甚至為此參與政治抗爭。

雖然沒有確鑿證據說明巴特會支持佔領運動,但他應會駁斥吳宗文的論點,即認為既然所有政制都是不完全的,所以基督徒應順服政權、被動接受政府的主張。反之,巴特會贊成積極參與為了更美好的社會而抗爭的運動,包括爭取更民主的政制。換句話說,吳宗文引用巴特來支持他反對佔領運動的立場,只反映了對巴特神學的某種可能的詮釋或借用。但是,巴特在反納粹運動中所扮演的角色卻反映出,基督徒參與抵抗極權統治、甚至是進行公民抗命,最少在原則上是容許的。剩下的關鍵性問題,就是究竟巴特會否贊成佔領運動所提出的公民抗命策略,尤其是如果該策略可能涉及犯法(雖然到底會否以及如何牽涉暴力仍是未知之數)。

鄧紹光對佔領運動提出的質疑,乃是以尤達的和平主義為基礎,並集中討論以暴力解決政治問題的倫理議題。無論這種質疑是否成立或合法,[53] 巴特對使用暴力的意見都是值得留意的。

教會知道上帝的憤怒及審判,但它同時也知道祂的怒氣不過是轉眼之間,而祂的憐憫卻是一生之久。這個真理的政治類比是,以暴力解決政治群體的衝突——由警察的手段到法庭的判決,由武力反抗不再稱職的政權(意指以恢復而非破壞政府的合法權威為目的而發起的反抗),到外敵入侵時保衛合法政府的防衛戰——必須被基督徒群體認可和支持,甚至應由它提出,因為在這些情況下,它又怎能不參與呢?另一方面,它只可以把武力解決衝突當做最後的王牌(ultima ratio regis)。只有當使用武力於此時刻是最後和唯一的可能性時,它才會同意和支持使用武力。它總是竭盡所能延遲這時刻,但不能一直支持絕對的和平,不能為和平而不惜任何代價。然而,它務必而且將會盡一切所能去確保,爲了保護或恢復國内外的和平,除了終極代價之外(那意味著廢黜合法政府和實際上否認神聖法令),任何代價都是值得的。願教會在響應使用武力的呼聲前,發揮創意尋求其他的解決方法!在天上完美的父,就是那位不止息地作天上的審判者,要求世間和平策略的完美,即達至人類可能性極限的完美。[54]

鑒於巴特的上述意見,批評佔中的人會認為,按巴特所言,運動的倡導者應重新評估佔中這方法是否最後的王牌。如果最後的答案很可能是「否」,他們便可忠告運動的倡導者,考慮採用更創新的和平策略,以取代佔中。然而,對於曾慶豹來說,他會反問,為何不首先針對政府在「由警察的手段到法庭的判決」中所採用的暴力?如果政府能促進真正的普選,則根本不會有佔中,甚至不會有與之相關的討論。

4.3 神學純正性與公共神學

華人圈對公共神學的論爭,其中的核心問題似乎是有關方法論的,尤其是應否和如何在處理公共神學時保存基督教神學的純正性。這種純正性所主要關注的固然是相關神學的神學是否能忠於上帝的啟示,但爭議的關鍵,似乎並不在於公共神學的論述是否單單引用聖經或古教父的神學論著、而完全沒有引用神學以外學科的理論,而是公共神學是否僅僅屬於教會(of the church)、由教會進行(by the church)和為教會而作(for the church)。眾所周知,巴特不但強調神學必須僅僅建基於上帝在耶穌基督裡的啟示,以排除一切形式的自然神學,更強調基督教神學的教會性,正如其巨著《教會教義學》(Church Dogmatics)的名字所突顯;但也有一些表面證據顯示,巴特的神學與政治處境或政治議題息息相關,政治在巴特神學中的角色正是巴特研究中的重要課題。[55] 換言之,能否和如何在處理公共神學時保存基督教神學的純正性,對巴特神學而言是攸關重要的問題。鄧紹光和禤智偉對斯塔克豪斯進路的質疑,令人想起巴特對十九世紀新教神學的批判,因為二者的立場似是如出一轍。然而,筆者希望指出,如果更深入地研讀巴特的神學,我們將會發現,巴特對神學的理解並不一定如鄧禤二人所主張的那般侷限。

韋弗(Alain Epp Weaver)曾提出,巴特對宗教/諸宗教的神學觀點,並非如某些學者的詮釋中那麼徹底排斥性。雖然巴特的神學是非常的以基督為中心(Christocentric),但對「上帝國的世俗比喻」(secular parables of the kingdom)或在教會牆外(extra muros ecclesiae)的聖道的可能見證,他卻又予以肯定──不論這些見證是世俗、還是宗教的,認為上帝也可使用這些見證,幫助教會更深入理解聖經,更可以幫助教會批判地自省,從而矯正教會的實踐及宣講、甚至是修訂現有的教條。對這些見證或比喻的可能性予以肯定,以及假設教會對聖道的聆聽不一定是完整,可使我們能以謙卑和開放的態度看待這些跨越教會界限的見證,包括那些來自蘇俄共產主義者、甚至是一頭驢駒的見證。依此,基督徒與非基督徒的交往,同時是對話的(dialogical)、也是傳道的(missionary),甚至不排除可以與非基督徒有暫時的結盟(provisional coalitions)。韋弗提出,若將這觀點結合尤達之強調教會作為一個作見證的少數社群(witnessing minority),我們可以發展出一套不抵抗(non-resistant)的公共神學;而「不抵抗」包含雙重意思:一方面,它向非基督教世界作宣教見證;另一方面,它從非基督教的資源中接收上帝之道的見證。[56]

由韋弗對巴特的詮釋衍生出來的公共神學進路,與鄧紹光和禤智偉的進路雖有一定的相似性,但也頗為不同。相對而言,前者由於假設了上帝的聖道或啟示也可在教會之外展示出來,較為傾向於開放地聆聽世俗學科和其他宗教或意識形態的聲音,並對與非基督徒在公共事務上的結盟持較為開放的態度。後者似乎假設了一種以教會為中心(ecclesiocentric)的神學觀或啟示觀,強調傳道的一面多於對話的一面,並且較為強調必須守衛神學的純正性、以免被世俗意識形態或政治宣傳所腐蝕,因而較為容易傾向於以懷疑甚至犬儒的角度來審視與非基督徒達成共識和結盟的可能性。這兩條進路都可以宣稱與巴特的神學路線一致,但韋弗的進路,則是基於對巴特的神學、尤其他對其他宗教的觀點,一種較為全面和均衡的詮釋。[57]

這種對巴特的神學的另類詮釋,對於西方社會的公共神學來說十分有意義,雖然它所面對的更多是世俗化的問題,而不是宗教多元的問題。從歷史上來看,不少西方社會所高舉的公共價值或倫理價值有其猶太-基督宗教根源,雖然從表面上看是經過了某種世俗化、甚至是反對基督宗教的,例如人權的觀念;而這觀念最初提出時,教會曾經強烈反對,但日後卻逐漸接受,甚至積極響應和推動,雖然也有一些保留意見或仍覺不足之處。[58]依此可見,在西方文化語境中,將教會與主流社會的文化或價值加以神聖與世俗的截然二分、甚至視之為漢賊不兩立,其實並不十分恰當。教會對世俗社會提出的價值,不應是毫不批判地完全接受,但也不必不由分說的一概否定,而是可以採取一種謙卑開放、願意聆聽甚至以此自省的態度,因為相信上帝也有可能藉教會外人士、甚至無神論者或其他宗教徒的聲音來說話。無論這些教外人士是否得到某種將來的永恆的終極拯救,也許他們對基督宗教的「屬靈」真理或特殊啟示一無所知,但這並不否定,他們在「屬世」的公共事務上,也有某些智慧是值得基督徒去肯定和學習的,正如經上記著說「今世之子,在世事之上,較比光明之子,更加聰明。」(路16:8)這種對其他宗教以至無神論者的開放態度及其衍生的公共神學進路,也可以是一種忠於上帝之啟示的神學回應。正如我們將會看見,若在宗教多元的處境中、尤其是漢語處境中陳構公共神學,這種進路尤為適切,更能豐富公共神學的討論。

在漢語世界中,有一場名為「漢語基督教神學」(或簡稱「漢語神學」)的既神學也文化的運動,在中國的建制教會以外頗為獨立地開展。雖然其中有些學者是家庭教會的成員甚或領袖,但大部分學者是以大學教授或公共知識分子的姿態活躍於這一運動,他們常被稱為「文化基督徒」,而不是傳統宗敎意義上的「基督徒」,因此他們致力推廣的漢語神學被視為教會牆外的神學。[59] 這也解釋了為何公共神學是漢語神學的一個重要關注點。事實上,由於這些漢語神學參與者的社會地位及學術訓練,他們在以基督教/宗教/神學角度回應公共議題方面,比教會神學院的神學家有相對的優勢。無可否認,某些漢語神學參與者所表述的公共神學,可能會隱含鄧紹光和禤智偉所指出的危險。然而,如果神學必須清一色地以屬於教會、由教會進行、為教會而作,甚至假設教會之外沒有神學,如鄧禤二人在公共神學批判中意味,便會完全排除「文化基督徒」的神學論述(包括公共神學)的合法性,也會低估那些嘗試用神學以外的專科(如社會及政治科學)知識參與公共神學討論的平信徒學者的潛在貢獻。這最終將會更難和其他宗教或非宗教人士,就公共議題進行具建設性的對話;即使有形式上的對話,也不會有任何相互的創造性轉化,遑論藉此促進世界的創造性轉化。[60] 這會進一步強化神學在中國的隔都化(ghettoization)或私有化。然而,值得追問的一個更基本的問題是:神學的純正性到底是不是公共神學唯一重要的關切?

盧域(David Novak)為尼布爾(Reinhold Niebuhr, 1892-1971)辯護以回應侯活士的批判時,曾提及巴特。盧域自陳,「作為一個猶太傳統主義者,當我痛苦地察覺自己的立場在世界中是如何不安穩時,我的感受較貼近巴特,而不是尼布爾。」[61] 「但當我參與公共神學,處理俗世的重大道德議題時,我的心卻較貼近尼布爾。」[62] 對盧域來說,最大的原因或差別是,尼布爾的進路比巴特的「更有政治智慧(savvy)和政治效能(effective)」。[63]

……尼布爾的反納粹主義,遠比其他較早的(而且非常勇敢的)德國反納粹者如巴特、潘霍華(尼布爾的學生)和認信教會(Confessing Church)更為有效……可是,我們必須記著,他們起初對第三帝國(Third Reich)的反對是出於神學理由而非倫理-政治理由,直至1945年納粹政將近敗亡之時。他們反對納粹試圖取代基督宗教而成為德國人民的宗教,卻沒有發現,納粹的不義(尤其是但不限於對猶太人的暴行)其實是其偶像崇拜的最直接的彰顯。[64]

雷茵霍尔德·尼布尔,1892—1971

盧域尤其欣賞以尼布爾版本的自然法為基礎而帶來的積極主動進取(pro-active)的進路,令基督徒和猶太人可以從一開始(ab initio)便在世俗社會中進行公共政策的倡議,而不是在事後(post factum)才認可或反對其他人提出的公共政策。[65]

無論盧域對巴特和尼布爾的比較是否準確和公允,它引出了有關公共神學的「判準」的重要議題。除神學純正性外,政治效能(political effectiveness)應該也是評價不同公共神學進路的合法判準。這兩個判準似乎不能共量(incommensurable),我們可以預期,不同神學家對於是否和怎樣結合或平衡兩者,應會意見紛紜。不僅如此,判準的問題會導向更根本的問題,關乎神學、尤其公共神學的本質、目的和任務的問題。

政治效能作為一個判準,是假設了神學並非僅是一種第二序的活動(second order activity)、去對作為一序活動的教會的宣講及工作進行反思或評估,而是神學本身也可以是一種屬於第一序的活動。正如筆者曾在別處申論,神學、尤其是漢語神學,不能也不應將自己限制在第二序的活動中,僅以尋求理解基督宗教的信仰或反省教會的宣講與實踐為目的。不論是否願意接受,任何神學著作或演說(包括講道)皆屬於信仰的第一序活動,有意或無意地涉及不同的公眾,包括教會(或說宗教界)、學術界(尤其是大學)和社會大眾,在這些不同的領域中進行文化批判和協商。在處理某些「公共價值」及其詮釋時,基督宗教的回應可以包括接納、拒絕、協商,或上述任何可能態度的組合。為達至有效的文化批判或協商,基督宗教必須先弄清自己的立場和傳統,以免失去自己的身份認同,但也必須理解文化變遷的動力,並據此思考相應的策略。[66] 換言之,神學參與公共議題的討論,不僅需要正確及深刻地理解基督宗教的傳統和啟示,更需要按照所面對的具體處境靈活地制定有效的策略。

有趣的是,在巴特的同儕中,或許沒有人比他更看重忠實和正確理解啟示的重要性;但正如筆者在別處所論,[67] 巴特也視自己的神學為一種「糾正神學」(Theologie des Korrectives / corrective theology)。[68] 按他的自述,為了有效地糾正十九世紀自由神學的偏見或偏向,他刻意地運用偏頗和片面的論述來抵消自由神學的影響。[69] 韋伯特也指出,巴特不惜冒偏頗的危險而先大聲說「否」來清場,例如採用辯證或吊詭的修辭,極力強調上帝的神性以及神性與人性之間的無限差距,以批判或抗衡十九世紀自由神學的偏差,為的是讓人清晰明白地聽到那深藏而更為根本的「是」,例如有關上帝之人性的訊息。 [70]在某些情況下,巴特寧願作出偏頗但有效的論述,多於堅持要細緻持平、嚴謹組織、全面忠實地表述教會的認信或上帝的啟示;換言之,「矯枉不妨過正」,為了破除某種執著,不妨採用本身也是有所偏執的方法來對治。此外,如果可以用「反霸權」這概念作為巴特神學的特色,[71] 那麼對他來說,神學便不能被約化成某種為教會的「私人消費」而設的知性活動;相反,神學的目的應是參與教會圈子內外的文化批判或文化協商,尤其應該抗衡極權政府的文化霸權或「統識」。

對巴特神學的這種理解,或可讓公共神學有更大的自由或彈性;這是指,如果公共神學的任務是在特定處境下處理某些具體議題,那麼,它可以對基督宗教信仰只作零碎的、片面的甚至是帶點偏頗的表達,不一定非得是主要信仰內容的系統而均衡的描述。政治效能這個判準,在公共神學中要比在系統神學/教義學中更具份量。基於這種理解,公共神學對基督教信仰的理解可以是非常有選擇性和有彈性的。例如,在合適的情況下,公共神學可以更多強調基督宗教與其他宗教或意識形態的共通點,而不是強調自身立場的獨特性。這種理解對漢語處境中的公共神學尤為重要,為了實現政治效能,公共神學應該探討與其他宗教或無宗教人士聯手的可能,不必為了高舉基督宗教或個別宗派的立場而排除與潛在夥伴合作或對話。以人權議題為例,與儒家尋求共識或探索攜手合作的可能,有助於我們確立人權觀念並促進其落實。在與儒家就人權議題的對話中,較可取的做法是集中討論基督宗教對人類和倫理的理解,而不是強調基督宗教獨特的上帝觀,以及它如何提供唯一或最佳的人權基礎。[72] 因為討論共通之處更有助於促進與儒家建立對話或夥伴關係,合力改善人權現狀。

五

結語

本文對巴特的詮釋,或許與漢語世界現存的某種對巴特的詮釋有所不同,其他背景的學者也可能提出不盡相同的詮釋。筆者只是嘗試透過與巴特的虛擬對話,促進漢語世界公共神學的進一步發展,而本文所作的努力,大體是按照最佳可能(in optimam partem)來詮釋。這或許不是對巴特的準確詮釋,希望巴特不要介意。

本文之嘗試指出對巴特的另類詮釋,並透過與他的神學進行對話,從而引導出一條公共神學進路;這一方面順著筆者在別處提出的有關神學與文化、基督宗教與公共價值等的討論而展開,[73] 另一方面也是呼應著筆者所倡導的大乘基督教神學。[74] 根據大乘佛教對自身的理解, 「大乘」慈悲地提倡涵蓋一切眾生動、更為長闊高深的徹底救渡,有別於「小乘」那種認為只有極少數人或僧侶才可達至解脫的他世拯救;小乘側重奉行遁世修行,致力保存教義、儀式和倫理的純正性,大乘則容許、甚至鼓勵有智慧與彈性地按不同處境應用大量不同的「方便」(upāya),以求有效地為眾生帶來最大的裨益,而這些不同的「方便」可以是常規或非正統的、宗教或世俗的、片面或平衡的,甚至可能是互相對立的。

按照這種“大乘”的觀點,若用傳統基督宗教的術語來表達,公共神學應以上帝國(或說包含一切眾生的終極拯救)而不是教會,作為它的終極視域;除非我們按照“教會”(ecclesia)一詞的原意,將整個宇宙視為那被上帝從虛無中呼召或分別出來的“教會”。上帝所要成就的拯救,並非局限在某少數人的身上,教會不是救恩或真理的總代理(sole agent),而是上帝施行拯救所使用的眾多行動者(agents)之一。教會是為上帝的啟示或話語做見證,三一上帝的啟示或話語卻不必局限在教會之內。在相信聖靈也可在教會之外工作的前提下,教會往往會以對耶穌基督的認識、甚或教會的教義作為衡量的標準去辨別諸靈;[75] 然而,這不能排除一個可能性,就是對聖靈在教會外的工作的辨識,也可反過來修訂教會原先對耶穌基督的認識或教會的教義;換言之,這種辨識是一個辯證而非純粹單向的過程,甚至可以說這種辨識是一個詮釋學的循環(hermeneutical circle)。[76] 在這種啟示觀與拯救觀下,公共神學不僅應對在教會外的真理抱開放的態度,並且是以有利於教會內外的眾生的福祉,作為展開宗教間對話以及對公共議題的神學論述的終極目標。[77] 在參與在公共議題的討論時,教會不一定要拘泥於採用一種只有基督宗教、甚至只有該宗派所獨有的名相的厚論述(thick discourse), 而是可以採用薄論述(thin discourse);這種薄論述也許未如厚論述那樣能比較準確而全面地反映教會的傳統,但卻較容易令教外人士明白甚至於同意。[78]在不同的議題上,面對不同的聲音,可以因時制宜地採取不同的策略,而不需固定在頑固抵抗抑凡事妥協,在有需要的時候也可以採取一種貌似小乘的策略。

正如神恩並不抹煞、而是成全自然,“大乘”並不抹煞、而是成全“小乘”; 這種“大乘”的公共神學,並不是要否定教會的角色,更不是否定立足於教會的神學的價值,而是要指出,即使是立足於教會的神學,最終仍是要指向那終極而普世的拯救,而這也是一切神學活動的最終目的。筆者明白到,一些以教會神學院為主要工作場所的神學工作者,很容易會將如何幫助教會去思考或回應公共議題,作為需要優先處理的任務,並且也會十分著重教會的回應是否忠實、甚至是全面完備地建基於上帝的聖道、甚至是有關宗派的神學傳統。對於這種神學的努力,筆者是十分肯定的;而筆者更認為,立足於教會神學院的神學,與立足於大學的人文/學術神學、例如(狹義的)漢語神學,並不一定互相衝突,而是可以互補長短。[79] 但也正因如此,若果有教會神學家高舉“教會之外沒有神學”,又或以是否能準確、全面而平衡地反映教會的信仰作為衡量公共神學的唯一判準,甚或以教會作為神學(包括公共神學)的唯一服務對象的話,筆者不但無法苟同,甚至會提出對這種“小乘”神學的“揚棄”──不是廢棄(abolition),更不是曾慶豹講的公公神學使人聯想到的陽器,而是巴特論啟示作為宗教的揚棄(Aufhebung)、就是可以包含廢棄、提升、甚至保存等多種意義的揚棄。[80]

六

後記

本章脫胎自筆者的一篇英文論文,宣讀於2014年3月13-16日在德國波鴻大學(Ruhr-Universität Bochum)舉行的〈神學政治學?在西方及亞洲處境中與巴特對談〉(“Theo-Politics? Conversing with Barth in Western and Asian Contexts”)會議。據會議籌辦方的說明,是次會議背後是一項國際性研究計劃,目的不是要進行一種對巴特的經院哲學式研究(Barth scholasticism),而是以巴特作為聚焦案例,探討在不同政治處境(包括德國、美國及中國)的神學與政治的關係。[81] 依此,本文既不會鸚鵡學舌地覆述巴特的神學立場、也不會像做聖經研究一樣的去爬梳巴特的著作、更不會單向地由巴特的神學來看香港的處境,而是就香港的一些政治及相關的議題與巴特進行具批判性的對話。筆者之所以討論巴特,不是因為個人對巴特有任何先入為主的偏好,也不是因為先發現巴特對宗教分歧、民主及公共神學等議題有些甚麼特別的洞見,需要把它們直接應用到香港的處境。雖然在撰寫的過程中,筆者發現透過與他的神學展開處境式的對話,是有助思考當中的某些神學問題,但筆者並不認為,他的神學在眾多西方神學家中最能幫助香港教會面對各種政治問題,因此漢語神學或香港的公共神學應該奉巴特神學為圭臬並緊緊跟隨。正如巴特曾勸戒亞洲的神學人應該走自己的神學道路,而不是令人厭煩地臨摹西方神學、包括巴特本人的神學。 [82]筆者在德國宣讀論文時,曾有與會者提問,筆者的觀點可否藉著與別的神學家、例如凱波爾(Abraham Kuyper,1837-1920)對話而展開,而不一定要經過巴特。筆者很明確地表示,本文談巴特,純粹是由於與會議相關的研究計劃選了巴特作為研究的焦點,因此筆者才應邀談巴特,這並不排除可以有別的選擇。

筆者在德國宣讀本文英文初稿回來後,偶然在書店看到沃弗(Miroslav Volf)的一本書的中譯。他在書中提出的對信徒參與公共事務的進路,既不是對教外的公共的主流聲音唯唯諾諾、毫無原則地認同或接受,也不是劃地為牢地自絕於公共事務,也不是只顧維持教會自身在信仰與實踐的純潔性或完整性而嚴拒一切教外的觀點,更不是只顧如何可以將教會的既定立場強加在教會外的社會;而是明白到教會不一定能會對整個社會產生徹底的改變,但仍樂意參與其中,並且傾向於開放地聆聽世俗學科和其他宗教或意識形態的聲音,相信教會不單有權利及義務以信仰的名義參與公眾事務的討論,不僅應嘗試分享自己所見證的智慧,也應該聆聽別人、包括其他宗教人士分享他們的傳統智慧;依此,教會對於周遭的文化,可以靈活地採取多種不同的取態,包括接納、排斥、借鏡、轉化、顛覆以至善用。[83] 對比之前看過候活士與人合著的一本書的中譯本,[84]筆者覺得還是沃弗的進路、尤其是對宗教多元的正視,較為接近筆者在本文及別處所提出的;但沃弗在此書中的論述較少處理如何面對極權政府的問題,而是假設了一個頗為自由和民主的社會,在其中,教會是具有一定的影響力,甚至有可能可以(因此也會有這種誘惑)將自己的立場強加給整個社會;這種處境與在香港的情況已有明顯的分別,與中國大陸的情況也就相差更遠。這令筆者想到在漢語處境中發展公共神學的一些問題。例如是否一定要談斯塔克豪斯及/或侯活士,甚至一定要在二者之間作一抉擇?是否一定要選擇某一位或某些外國神學家的路線來跟隨?與這些西方神學家展開對話可能會很有幫助、也有可能找到一些相關的洞見,但這又是否意味著一定要透過進行對某位或某些外國神學家作經院哲學式的研究,才能展開漢語界的公共神學?還是應該及可以多想一想,如何發展出一種更能對應漢語(包括香港)處境、甚至是具有漢語神學自身特色的公共神學的進路?[85]

七

注释

(向上滑动查看)

作者简介

赖品超

赖品超,香港中文大学文学院文化及宗教研究系教授,现任香港中文大学文学院副院长(2004-),香港汉语基督教文化研究所学术委员会主席。香港中文大学文学学士(1985)及道学硕士(1987),伦敦大学英皇学院哲学博士(1991),曾任英国密德萨斯大学(Middlesex University)哲宗系讲师,1996起任教于香港中文大学,历任系主任(2002-8),天主教研究中心主任(2005-8)、人间佛教研究中心主任(2005-8)。主要教授课程与下列领域有关:基督教研究、宗教多元主义、宗教哲学、宗教与科学等。

相关文章

且思且行的朝圣路,

与君同行!

巴特研究Barth-Studien

公号邮箱:[email protected]

编辑:Vanci

校订:然而、巴特研究、语石、Imaginist、Kimeike、Lea等。

注:图片未经注明均来自网络。