地震发生的那一刻,宿舍楼的晃动异常明显,在床上午睡的我在摇晃中缓缓醒来,看到窗台上的净水器上的水桶中的水在晃动,隐约感到这是异常的。楼道里声音嘈杂,我打开门,一瘸一拐地跟随着人流走下楼。

一个男同学全身只穿着一条三角裤,尴尬又战兢地下楼了,那天除了我,我只记得他,仿佛其他人都未曾逃生,或者只是模糊的背景。

那个下午阳光温暖,甘肃省兰州市西北民族大学榆中校区12号宿舍楼下人头攒动,大家都知道地震了,那一天是2008年5月12日。

根据官方的统计数字,有接近七万人在地震中丧生,有近一万八千人失踪,还有近四十万人受伤。

2008年对于这个国家是哀恸之年,对于我也是刻骨铭心之年,当我在十年后回首前尘往事时,在与朋友深夜交谈福音时感慨到:“有谁能想得到呢?那些自觉死亡很远的人,生命停止在了那一天,而那个不想活下去的我,活到了2018年。”

就在汶川地震发生的九天前,重度抑郁中的我试图自杀,那个凌晨我吞服了大量的药物,并带了一把刀到楼顶上,我的计划是用药毁掉自己的胃,然后再给自己放一点儿血,再从六楼顶上的天台上跳下去,自觉这样大概就很难抢救过来了。

在吞服了大量药物以后,我在楼顶上坐了很久,突然清醒过来,想继续活下去,就冲下楼去了。

那一夜是我生命中目前为止最漫长的一个夜晚,时间似乎戛然而止,病床上插着胃管的我一夜都盯着液体的滴落,毁灭自己的决心,已经转为了苟延残喘的盼望,人性在关键时刻的抉择永远比戏剧更精彩。

在天台上静默的那一个多小时里,我一直在循环听唐朝乐队的《国际歌》,那里唱到:“从来就没有什么救世主,也不靠神仙皇帝。”

当时我没想到自己多年后会认识耶稣,相信了这个世界上存在着救主。

十年的时间和上帝的救恩抹平了我自杀的伤痛,也完全治愈了我的抑郁症,不知道那些在汶川地震中受伤的心灵是否已经得到了安慰?

十年后,我想到自己曾经的自戕行为,已经把这件事当做生命的一个故事,不再哀伤,不再自怜,然而当我打开十年前关于汶川地震的图片和文字时,看到那些悲伤的故事,依旧情不自禁地潸然泪下。

十年生死两茫茫。

人生只有经历了至亲的生死离别后,仿佛才能真切理解生命的短暂和脆弱,看到人类在永恒面前的有限。

人生只有经历了至亲的生死别离后,才能真正理解亲密关系的稀缺,失去一个亲人已经是巨大的哀恸,又如何理解一下子失去所有亲人的幸存者的内心世界?他们如何理解这份苦难?

十年之后,关于生与死,关于离别,是否每个人都有找到自己的答案?

十年前的我,困顿于生命的意义,感受不到爱,感受不到生活的乐趣,我的情绪永远在水平线下,生活在一个永远是阴天的世界里,焦虑过度,无所谓快乐不快乐,因为不知道什么是快乐,也不知道什么是不快乐,多年后,我才知道那是抑郁。

这种抑郁始于2005年,那时我读高二,当同学们紧张地备战高考时,我开始停下来陷入迷茫,思考生命的意义,我读了很多书,其中包括《平凡的世界》、《生死疲劳》和《百年孤独》,然而我没有找到答案。

读本科时,我依旧试图在阅读中寻找答案,依稀记得自己在图书馆伏案沉睡,长久以后醒来的那种疲倦感。

我是那么容易感到无聊,感到生命的虚空感,无法在大部分事情中找到乐趣,阅读和写作搭建的世界,是我的逃城,逃到那里不至于死。

在最抑郁的日子,我通过阅读了解到关于耶稣的故事,甚至主动找到兰州市榆中县的教堂,进入一群老头老太太和中年妇女中间,听他们唱赞美诗,牧者用兰州方言讲道,我听不懂,当牧者呼召有人是否愿意相信耶稣的时候,我走了上去,跪在台前,然后我就离开。那时我并不认识耶稣,零碎地阅读圣经,并不相信耶稣的复活是真,但是却通过这个认信仪式向上帝叩门。

上帝一定可以感受到我的茫然,因为我根本不认识祂,却向祂祈求,向一个冥冥中的创造者和主宰者祈求。

上帝是真的存在吗?如果上帝是慈爱的,上帝为什么会允许苦难发生?如果上帝是存在的,祂为什么不听我的祈祷呢?我想每一个经历苦难的人,都会去思考这个问题。

读诗人西川写的悼念文章《怀念》,才知道我曾经迷恋的诗人海子也熟读圣经,他经常通宵不睡却阅读圣经,据说他把他的那本圣经旧约翻得很旧。

发现上帝真的存在半年以后,我高频的自杀念头消失了,我的抑郁症也随之不治而愈,焦虑消散,恐惧消散,忧郁消散,我的脸上开始露出笑容。

伴随着对圣经阅读的深入,我发现海子诗歌和圣经旧约隐秘的关系,海子的诗歌大量借用圣经旧约中的意象和语言,以至于他的诗歌相当有画面感和冲击力。

然而海子终究没有认识上帝,他一定深切地感受到了旧约上帝的意志的不可改变,却没有感受到旧约上帝的慈爱。

海子自杀时随身携带四本书,分别是《圣经》、《孤筏重洋》、《瓦尔登湖》和《康拉德小说选》,这四本书是四个隐喻,也是四个象征,表达着海子对永恒的探索和追求。

《圣经》如今已经是我阅读遍数最多的书籍,也因着上帝的话语,我也渐渐知道生命的终极意义,是因着耶稣基督的救赎,被除掉罪孽,被称义,逐渐成圣,最终回到永恒中。

无论相对于海子,还是相对于汶川大地震的遇难者,我都是这个世界的幸存者。我从抑郁症的泥潭中幸存,我从灾难的边缘幸存。

汶川大地震后的几个月,我做了一个冒险性的举动,就是去追求一个女孩子,却没想到意外进入了她的世界,如果那个深夜我死去了,就无法体验原来这个世界有那么美好的爱情,也无法体验亲密关系破碎后的痛悔与更新。

作为一个幸存者,我的人生就这样继续着,大部分时候幸存本身并不能让我们生活得更好,幸存仅仅意味着幸存,意味着还有机会。

在幸存的日子,继续思考人生的意义,充斥着混乱与迷茫,挣扎和痛苦,在泥潭中前行,我也渐渐发现,自己再也无法像自杀前那样对生命那么真诚和严肃,生命更多的开始关注一些以前觉得琐碎的事情,开始落实到生活里。

上帝也通过一系列地挫折带领我认识自己。

愤青般横冲直撞,差点不能正常毕业;研究生考试前一个月出车祸、骨折手术,戴着绷带进考场,幸运地考上研究生,再做二次手术;陷入罪孽,逐渐看清自己的罪人本相。

我一直都在与上帝摔跤,试图用自己的力量,去完成不可能完成的事情,直到遍体鳞伤,直到筋疲力尽,上帝才向我显现,让我认识到祂就是真。

如果说初恋的终结是生离死别的前半部分,那么哥哥的离世大概就是后半部分,结束初恋以后,我用了近四年的时间才走出内疚情绪;哥哥离世以后,我也用了近两年的时间才渐渐得到安慰。

转眼间,我已经六年没有再见当初离开的那个女孩,她已经嫁作人妻,养育孩子;哥哥也已经离开这个世界两年,每次回到故乡,我都会去他的坟上看一看。

如果说汶川地震时,我没办法理解那些失去至亲者的痛苦,那么多年后,在我经历了长夜痛哭、经历千里奔丧以后,我知道自己有了更深理解汶川地震幸存者的能力。

我们都是这个美丽世界的孤儿,是不幸中的幸存者,若一日不相信上帝,我们的灵魂就得不到安宁,因为我们找不到源头,也找不到归宿。

因为认识上帝,我开始接纳自己的破碎不堪,接纳自己的不完全,也开始接纳这个世界的不完全,并享受其中那些美好的部分,并乐在其中,我不相信我们应该以幸福为生,更相信苦难也是这条路上必经的部分。

一个人会有属于自己独一无二的苦难,就像我独自与抑郁症的十年鏖战。

一个家庭会有属于自己的独一无二的苦难,就像我的家庭失去哥哥。

一个国家也会有他的苦难,就像汶川大地震,这是群体的伤痛,群体的记忆。

苦难可以让沉睡的人清醒,苦难让沉睡的人起来战斗,苦难让我们看到自己不过是幸存者的身份,苦难让我们看清人生的真相。我们可以从苦难中看到自己的有限,意识到自己的存在,也看到自己的罪孽。我们若严肃对待自己的苦难,就很难不去寻找真正的信仰。

我们的苦难真的少吗?我们更应该担心的,是我们配不上自己所承受的苦难。

愿在苦难中的人们都遇到神,无论是外在的患难,还是精神的抑郁,我都盼望你忍耐和等候,并求告上帝,如果你足够真诚,上帝迟早回给你一个答案,也迟早会带你去一个更美的家乡。

十年,对于一个人的一生是何其重要,回想十年前,我还是一个刚刚十九岁的迷茫痛苦的大男孩,好想去到他身边,对他说:你要加油噢!再忍耐一下,你将得见神的面。

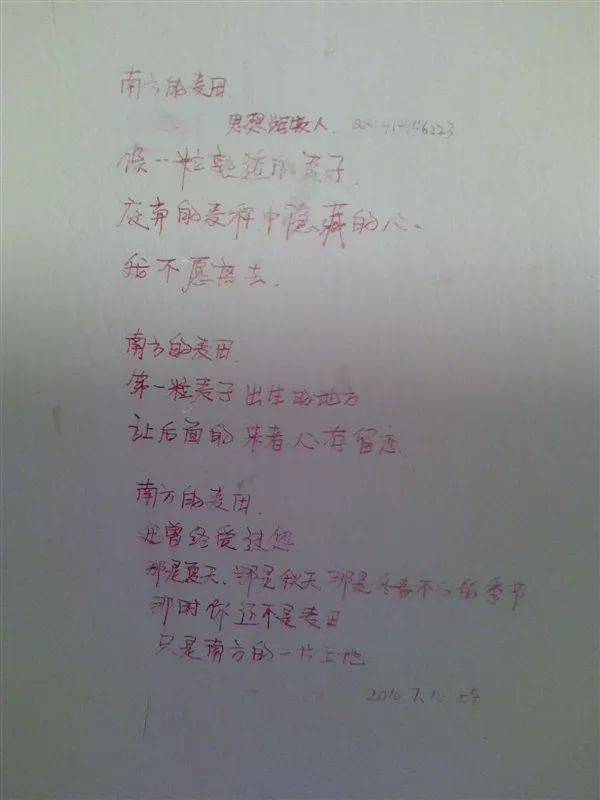

七年多以前在门上写的一首诗

高中就开始读《凤凰周刊》,照片摄于本科期间,大概距今九年左右

本文作者微信: 13681218964

苹果iOS版微信公众平台文章赞赏功能关闭

欢迎苹果用户选择转帐方式