编者按

本文作者通过对历史与启示关系的讨论试图正面论述巴特的历史观。在作者看来,历史在启示中扮演了反合性的角色,巴特通过上帝之道的启示与三一上帝的启示两个路径对此进行说明。就上帝之道的启示而言,巴特指出了上帝之道的共时性与非共时性、奥秘性与世间性的双重辩证:上帝之道能被人了解,但这仅在上帝行使主权时发生,巴特将之形容为“偶发共时性”;作为上帝之道的启示,其内容本质上是奥秘的,但以世间的形式向人显明,在历史中传承嬗变。就三一上帝的启示而言,圣父上帝是启示的主体,圣子上帝是上帝对人类的自我揭露,是启示的客观实在性,圣灵上帝则是启示在历史中传承的教会中的主观实在性。最后,作者总结道,在维护启示超越性的前提下,巴特非常乐意承认历史的实在性。此前,不少研究者和评论家(特别是源自德国神学家Helmut Thielicke和荷兰裔美国神学家Cornelius Van Til传统的)几乎一边倒地认为,巴特的历史观是非历史、甚至反历史的。吴国安博士此篇文章可以被视为对这一传统看法的颠覆与纠偏。

本文选自《巴特與漢語神學II——巴特逝世四十周年紀念文集》(歐力仁、鄧紹光 編,香港:漢語基督教文化研究所,2008,頁149-174)。文章推送前略有修订,本文已获出版单位和作者本人授权,特此致谢!

啟示與歷史

從《教會教義學》卷一看巴特的歷史觀

一

前言

我们想以正面方式談論巴特歷史觀並非易事。重要原因之一在於,巴特對上帝之道、啟示等元素極度強調。比如,「時間與永恆之間無限的本質區別」[1]之原則似乎使「神聖」啟示取得壓倒性重要地位,與之相較,「人類」歷史在此框架下顯得邊緣化、甚至無足輕重。我们談論巴特神學的上帝之道「論」或啟示「論」,絕非難事,但也許我们只能勉強找到一些歷史「觀」;評論者幾乎一面倒地將巴特歸類為不重歷史(ahistorical)、非歷史(unhistorical或nonhistorical)、甚至反歷史(antihistorical)。

容或如此,歷史卻一直是巴特神學中不可或缺的重要元素之一。二十五歲時的巴特一篇<基督教信仰與歷史>(Der christliche Glaube und die Geschichte)即展現他與自由主義神學分家前對神學中歷史問題的關心,他嘗試從個人、及群體宗教經驗傳承的角度建構起信仰及歷史間的橋樑。[2] 三十至三十五歲間寫作及修訂《<羅馬書>釋義》(Der Romerbrief)期間,特別在再版時,巴特雖然幾乎將整體歷史視為墮落人類居住的塵世領域而大加抨擊,卻絕非對歷史視而不見或漠不關心。[3] 此後近十年在哥廷根(Gottingen,1921年10月至1925年10月)及閔斯特(Munster,1925年10月至1930年3月)教授神學,巴特廣泛涉獵教義、歷史神學及倫理學,從「不讓上帝的完美淹沒歷史及受造物」的關懷出發,不使人類在時間當中的行動被上帝所廢除,並將積極意義賦予前者。隨着更多研究成果的發表,過往常見那種將巴特過度簡化為高舉終末論、反對自由主義的做法已不再適切。[4]

一九三〇年三月,四十四歲的巴特搬至波恩(Bonn)教授系統神學,一直到一九三五年被逐出德國、搬至瑞士巴塞爾(Basel)為止。這動蕩不安的五年中,特別是一九三三年一月希特勒取得德國政權後,巴特將神學定義為教會內部、專屬教會的功能,[5] 在警告獨一真神以外「別神」之危險時,巴特強調十誡首誡之重要,[6] 呼籲同袍持續且專一從事神學研究,「就像沒有事情發生一般」。[7]巴特堅持耶穌基督作為上帝之道具有首要性且是教會宣講的唯一來源,拒絕以「流行意識型態及政治信念」形式出現的任何其他的主。[8] 還有,巴特對上帝和人之間有任何接觸點(Anknunpfungspunkt)此危險的可能性堅定且大聲地說「不!」。[9] 他對希特勒政權和自然神學的駁斥成為這段時期巴特神學的最大特點之一,這似乎也導致對歷史的進一步拒絕。[10]

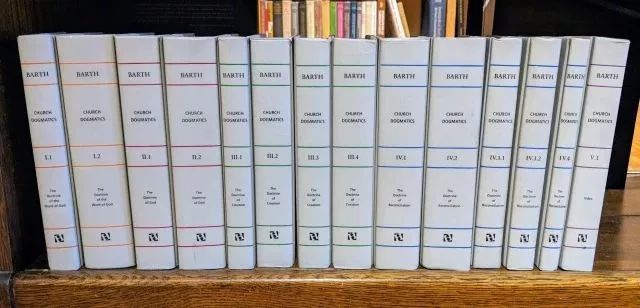

教會教義學

不過,正是在此一背景下,巴特完成了《教會教義學》(Die kirchliche Dogmatik)卷一。[11] 若細讀這部以上帝之道作為教義學前言的長篇論述(全卷共1539頁),我們將會發現歷史在上帝之道及啟示教義中扮演了反合性(paradoxical)的角色。這也是筆者藉本文欲提出的論點:巴特對上帝啟示及其超越性的堅持正好以一種間接的辯證方式,肯定了人類歷史的實在性。以下將從兩個不同卻相關的方向:作為上帝之道的啟示、以及三一上帝的啟示作為進路,論證此一觀點。

二

道的形式

巴特對上帝之道的三重形式(啟示之道、成文之道、宣講之道)之闡釋中有一重要原則:作見證之物必須指向自己以外那更高層次之物。僅僅是在忠於《聖經》時,教會宣講才成為宣講的上帝之道;僅僅是在信實地為耶穌基督啟示之道作見證時,《聖經》才能被認為是成文的上帝之道。因此,巴特清楚表示,就其自身而論,教會宣講和《聖經》絕非啟示。如果且只有在它們指向自身外的耶穌基督時,亦即它們不為自身聲稱任何權柄,卻「讓那他者自身作其自身權柄」時,它們才變成啟示。[12] 這樣,成文之道就是宣講之道的控制因素和基礎,而這兩者又被啟示之道所統治,也基於啟示之道。用巴特的話來說,「啟示是起初的、直接的上帝之道,《聖經》和教會宣講是派生的、間接的上帝之道。」[13]

在此,巴特要將注意力放在上帝之道三重形式之時間性、以及歷史在啟示事件中所扮演的角色。無可辯駁,教會宣講是在歷史中說出及傳遞,而《聖經》作為對過去啟示的回憶,並非「對人自身無時間基本組成、亦即人與永恆或絕對者的關係……的發現和新運用」,亦非教會「對其自身存有之無時間基礎」的自我指涉。[14] 相反,在其外在於人類和教會的具體形式中,《聖經》為過去的啟示作見證。因此,教會宣講之委託、目標和判斷「必須來自他處……,以外在的具體正典作為絕對至上命令(categorical imperative),此正典亦是歷史的,在時間中說話。」[15] 進而言之,雖然啟示本身「並非以歷史其他部分之常態而發生」,但巴特仍須承認,作為「變化之流當中的自助者」、「不完全、可改變且自我改變之汪洋中的完成事件、完滿時間」,啟示「已作為人類歷史的一部分,發生在人類歷史中。」[16] 也就是說,為了避免被化約為無時間的抽象概念,並獲得恰當於自身的具體性,啟示雖與一般歷史時事件迥然不同,其自身仍取得了後者那明確且獨特的性質。在「啟示」變成「《聖經》和教會宣講」、以及「啟示和《聖經》」變成「教會宣講」的過程中,具體明確的「彼時彼處」(illic et tunc)在每個上帝批准的「時間地點」(ubi et quando)中,都能被轉化成為具體明確的「此時此地」(hic et nunc)。如果巴特此處使用歷史的概念,用意在防止啟示被抽象化的危險,那麼,在將具體性賦予啟示三形式的計畫中,歷史就必須被視為不可或缺的元素。在巴特關於「三一上帝的啟示」之討論中(三至五節),我們會將這一點看得更清楚。

三

道的本質

闡述完道的形式,巴特接着討論上帝之道作為上帝對人的言說。將上帝言說定義為在人身上的行動(act on man)時,巴特發現共時性和非共時性之間的辯證;將上帝言說視為上帝的奧秘(mystery of God)時,他發現世間性和奧秘性之間的辯證。[17] 這兩重辯證對我們理解巴特歷史觀扮演了重要角色。

1

偶發共時

解釋共時性與非共時性之間的辯證時,巴特指出,「上帝之道就是上帝的行動,此事實首先意指其偶發的共時性」。[18] 藉「偶發的共時性」(contingent contemporaneity)一詞,巴特真正要強調的其實是上帝之道三重形式的「非共時性」,而不是「共時性」。意思是說,在高低次序上,上帝之道三重形式各有自身不同的時間:啟示(即耶穌基督)的時間是一個時間,先知和使徒的時間是另一個時間,而教會根據先知和使徒宣講時又是另一個時間;這三個時間之所以有區別,「不僅在於其時期內容互異,而在於上帝對人的不同態度。」[19] 如此,啟示之道高於成文之道,這兩者又高於宣講之道;這個巴特神學中不容混淆的等級次序,就構成了上帝之道三重形式的非共時性。

在對非共時性的堅持中,巴特想到的是近代新教神學對共時性的推波助瀾,亦即他們抹殺耶穌、先知、使徒和路德之間在時間上的區別,將他們視為「相同時間中的同伴」。[20] 萊辛(G. E. Lessing)即是這種嘗試的始作俑者。根據巴特,萊辛看出,「基督、使徒和我們之間缺少共時性」,也正確指出,「這種缺乏是次序上的,無法被克服。」[21] 想跨越這「醜陋的溝渠」,萊辛的解決之道在於:藉由真實的感受和經歷,將「歷史的偶發真理」轉變成「理性的必然真理」。在巴特看來,萊辛相信訴諸內在真理的共時性,就能跨越啟示和歷史間的障礙。

《<羅馬書>釋義》

雖然較年輕時巴特也跟隨這條許多新教神學家走過的「內在真理共時性」的路,但在《<羅馬書>釋義》再版時巴特已清楚拋棄此一共時化嘗試,並在《教會教義學》卷一中再加強烈抨擊。他直言,「若丟棄三種時間在次序上的分別,無論多麼大聲或真誠談論啟示和其具體性及歷史性,……我們其實已經丟棄上帝之道的概念本身。」[22] 在巴特看來,對此非共時性或歷史距離的拋棄,其假設在於我們和他們之間僅有量的區別。而這將引誘人類進入一種虛妄的假像中,以為自己能「修改、操控此同在的規範和條件」,也可能使教會誤認自身是「歷史的繼承人和解釋者」,而有資格對歷史下最後的斷言。如此一來,最終結果將會是上帝之道的人化,而這正是巴特致力對付的重要敵人之一。[23]

巴特使用「偶發共時性」此概念,目的一方面在於避免上帝之道的人化(因而須拒絕無條件的共時性),另一方面也在肯定耶穌、《聖經》和教會宣講是同一上帝之道不共時的三個形式(因而不能採用嚴格意義的非共時性)。所以有共時性,因為上帝之道能夠被人類了解,即使啟示形式和成文形式間有歷史距離。但此共時性是偶發的,因其之發生,僅僅是來自上帝主權行使,而非人類的歷史了解自身。「啟示與《聖經》間」及「《聖經》與宣講間」,有僅能由上帝促成的雙重的偶發共時性。在這件事上,人類想藉由對耶穌和《聖經》進行歷史了解而產生一般共時性是毫無用處的。巴特深信,上帝之道「與歷史了解這個一般問題(allgemeinen Problem des historischen Verstehens)毫無直接關係」。[24] 偶發共時性可確保啟示不致退化成為固定、連續關係中可自助為人類所知的東西。

上帝話語的問題在於,特定的上帝啟示,透過特定人的宣講,藉着特定《聖經》文本,被賜給今日的特定人,以致特定的「斯時斯地」變成特定的「此時此地」。[25]

對巴特來說,無論如何不能妥協的是:在上帝之道三重形式的一般非共時性當中,其獨特、偶發的共時性僅能由上帝造成。因此,正同人類歷史(menschliche Geschichte)因能將具體性和獨特性提供給啟示,而被巴特接受;歷史(Historie)和一般的歷史理解(historisches Verstehen),也是因其暗示啟示含有抽象的普遍性,而被巴特拒絕。

2

世間奧秘

闡明世間性與奧秘性的辯證時,巴特指出,「上帝的說話是且保持為上帝的奧秘,首要是在其世間性中。」[26] 照巴特的說明,上帝自身是向人類隱藏的奧秘,但同時上帝也向人說話,此一言說事件既不區隔與其他人類事件,就能「作為其他世間事件的一部分而被解釋」。所以,作為上帝話語的形式、或上帝言說的媒介,教會、《聖經》、甚至耶穌本身都是世間的、因此也是歷史的存有,它們「不會突破這道世間性之牆」。「除了在世間性的奧秘中,人沒有上帝之道」,意味着僅僅是透過在世間和歷史中的媒介,人類才能明白上帝之道。[27]

為了配合其世間接受者(人類)的需要,上帝的奧秘之道以上述三重形式來呈現上帝。巴特表示,在此世間奧秘中,啟示的內容必須透過「不相稱」的形式,以一種獨特、間接的方式被開顯。

人所以有上帝之道,是在一形式當中,此形式本身不是上帝之道,甚至無證據顯示它是上帝之道的形式。換句話說,上帝在他話語中的自我呈現(self-presentation)不是直接的,也不同於人照鏡子可被稱為間接自我呈現般是間接的。[28]

根據巴特,上帝之道的形式不只「不是直接的」,更以一種獨特的間接方式。此形式既是上帝自我呈現的不相稱的媒介,就不與其內容相符應,反倒與之產生抵觸,就不能開顯其內容反倒加以遮蔽。正因為墮落世人與其所處身的世界都被罪所統治,上帝之道的媒介就不只是「透過」(through)、也是「不顧」(in spite of)此世間形式。進一步而言,此世間性不只為上帝之道的三重形式所擁有,也包括後人在歷史傳承中對此形式的解釋和再解釋,最後的產品僅能是上帝之道的相反物,而非其補充真實反映。

可以看出,所謂上帝之道的「奧秘性」與「世間性」的辯證,其實就是啟示的「內容」和「形式」間張力的呈現。啟示的「內容」就本質而言是「奧秘」,是不容被改變的;但為了使此超越的奧秘向人顯明,啟示取了「世間」的「形式」,並讓此形式在歷史中傳承嬗變。這樣,啟示的形式及後來的流傳完全是世間的、歷史的。七年後在《教會教義學》卷二中,巴特再次強調,在「奧秘性」與「世間性」的辯證中必須把握住:

上帝啟示是一特殊事件,既非自然或人類歷史存在事件之總和,亦非其個別內容。它是在普遍事件中的特定事件,雖然參與普遍事件中,卻也與之矛盾,且僅能在矛盾中被看見和了解……因此,上帝啟示中的行動是一特殊行動,不同於任何其他事件,甚至與之矛盾。[29]

總之,在「在世間」卻「不被世界同化」、「與世界有別」卻「不與世界隔絕」的辯證關係中,上帝「儘管與所有其他現實不同,他仍與之有關連(connected)——既內在於現象,又超越現象。」[30]「作為上帝之道的啟示」與歷史的關係,亦應作如是觀。

四

聖子上帝

以下我们要在啟示作為三一上帝啟示之角度下,對巴特的歷史觀進行考察。很重要的一點是,正是在三位一體的脈絡下,巴特展開他對啟示教義的論述:「上帝自己在完全的合一和完全的區別中,是啟示者(revealer)、啟示(revelation),和被啟示(revealedness)。」[31] 在理解巴特如何處理啟示的歷史性時,啟示/三一架構是個必要的視角。

1

啟示的自我揭露

在對聖子上帝的討論中,巴特為啟示下了重要定義:

按照《聖經》,啟示即是「本性上不能被揭露予人的上帝」的自我揭露(self-unveiling)並讓人認識(imparted to men)。[32]

據此,「本性上不能被揭露予人的上帝」即聖父,「自我揭露」即聖子,「讓人認識」或「自我分授」即聖靈的工作。巴特的歷史觀主要是在聖子上帝和聖靈上帝在啟示事件扮演的角色上得到開展。

在巴特看來,聖子上帝的自我揭露是三位格當中歷史上的中心,因耶穌實際進入到人類歷史。一牽涉歷史,啟示與歷史的關係立刻需要處理。首先,歷史必須在啟示教義的討論中佔有重要地位,而也正是在啟示教義此脈絡下,巴特必須提及歷史。他寫道:

《聖經》講到啟示時,是在一件史事的記錄或一連串史事記錄的形式中。然而,此一史事或這些史事的內容卻是上帝的自我揭露。……但人類經驗,揭露自身的那位正是本性上不能被揭露予人的上帝,而此自我揭露是給某些特定的人。……歷史上來看,……(被記載的自我揭露)構成了中心。……既然揭露自身的那位正是本性上不能被揭露予人的上帝,那麼,自我揭示就意味着上帝做成了人類……絕無可能做到之事:他使自己作為上帝而顯明給人認識。在人類歷史生命中,他選定一塊非常特別的地方,使自己成為人類沉思、人類經驗、人類思想和人類言談的客體。[33]

「作為主體的上帝」要成為「人類思想的客體」,「本性上不能被揭露予人的上帝」要「揭露自身讓人認識」,這是啟示教義極度充滿反合性(paradox)的一點。然而,正是在這反合性中,歷史成為啟示教義中不可分割的元素。就定義而言,啟示必須有對象,且必須以對象能接受的方式來啟示。啟示的對象是人類,上帝在揭露自身之時就必須採取人類能理解的方式。正是因此,他進入人類世界的歷史中,「使自己成為具體的權柄和歷史中的因素,在處於時間和歷史關係中的人類生活當中,發揮重要效果。」也正是因此,上帝的自我啟示耶穌基督被稱為「以馬內利」,上帝與人同在。[34] 這就帶出第二點:啟示的形式必須是人類歷史中的時間形式,因為啟示的對象是世界中的人類此在(menschliches Dasein)。]35]

油画:耶稣降生

第三,雖然上帝的自我揭露以歷史為形式,但歷史僅僅是被上帝使用的形式而已,為要彰顯那段歷史的內容或實質。啟示的內容自然是上帝本身,但他同時也是非常不同於上帝本身的上帝本身,按照巴特,上帝「在他啟示中……取了形式,此形式的取得就是他的自我揭露」,且被揭露為「他自身的另一個自己」(alter ego)。這「對上帝來說是件新事,是上帝從自身中做出的自我區分(self-distinction),此存有是在一個不同、但非從屬於第一存有形態的存有形態當中。」[36] 在歷史過程中自我揭露、顯明,上帝「以一種非常不同的方式」啟示自身為上帝,其中「上帝變得不像他自己,到一個地步,以致他不與自己秘密的永恆及永恆的秘密相連,而是能夠、願意,也確實取了時間的(temporal)形式。」[37] 為了自我揭露,上帝進入人類歷史;於是永恆、奧秘的上帝在自身的合一中作出自我區分,取了形式,且是時間的形式,以揭露自己作為啟示的內容。上帝進入人類曆史為啟示自身,因此,永恆奧秘的上帝在他的統一性中作出自我區分,取了時間的形式,將自身作為啟示的內容而彰顯。

第四,照巴特設想,啟示的內容與形式間具有一互有區別、同時密不可分的關係:

內容不能從形式中抽離出來。當然,要區分內容與形式並不是問題,就像內容能被視為神聖、必然,而形式能被視為人性、偶發;前者是本質,後者是啟示在歷史中的彰顯。在此對內容而言,形式是不可或缺的,亦即,若非被耶穌彰顯,上帝就無法被認為我們的父、創造主。[38]

一方面,啟示的內容與形式互有區別,因為前者是「神聖」、「必然」的「本質」,後者是「人性」、「偶發」的「歷史中的彰顯」;另一方面,兩者卻又密不可分,因為離開了此形式,啟示的內容也將無從得知。這樣的啟示的內容與形式間有一對一的排他關係(exclusiveness)。

最後,上帝的絕對主權一直是、且仍然是上帝在歷史中自我啟示事件中的獨一權柄。對巴特來說,上帝在聖子中,雖然「變得不像他自己」,卻又「保持為相同」,既是聖父上帝,又是聖子上帝。他有自由如此做,意即啟示自己為主。因此,「子的位分,就是他啟示中的上帝主權。」[39] 成了肉身、進入歷史的道仍然有與父相同的自由和主權。進入歷史的啟示雖然是人性的、偶發的、卻不會被歷史同化;道仍然須保持為主體。[40]

以上五點顯示巴特將歷史設想為上帝所取得的形式,為使內容——即上帝之道——向身處時間關係中的人類揭露。他堅持,即使在上帝揭露自身為一不同的自己時,他仍擁有完全主權。[41] 總之,「上帝之道」為顯明自己,自身作為「內容」,取了「形式」,進入「歷史」,成為「啟示」。為要在上帝行動下向人類顯明「內容」,因此,在「歷史」中的、具人性的「形式」是必要的。但「形式」因為是人類理性的客體,故不能「喧賓奪主」、「主客易位」,成為被敬拜的對象;作為「內容」的「上帝之道」的主體上帝本身仍然有不變的自由和主權。

2

啟示的客體實在

對巴特而言,作為啟示的自我揭露的聖子上帝,亦是「啟示的客觀實在」。在討論「上帝對人的自由」(God’s Freedom for Man)時,巴特用另一句話為啟示下定義:

根據《聖經》,上帝的啟示發生於一事實,即上帝之道成為人,此人也成為上帝之道。永恆之道的道成肉身,即耶穌基督,就是上帝的啟示。在此事件的實在中,上帝證明他是自由地作我們的上帝。[42]

作為啟示的內容,上帝是不變的主體(constant Subject)。「雖然,上帝在子中『變成』(becomes)向人顯現、在聖靈中『是』(is)向人顯現,但上帝未變成人類存在或行動的述詞或客體。『變成』和『是』向人顯現的,都是(作為主體的)他。」在巴特看來,子的「變成」,即啟示的客觀實現,是「為了人」(for us)的啟示;靈的「是」,即啟示的主觀實現,是「在人裏」(in us)的啟示。不論是「為了人」或「在人裏」為啟示時,上帝都仍保持為主;「為了人且在人裏,他都是自由的。」(He is free for us and in us.)[43]

基督對上帝主權及自由的足夠強調,巴特開始論及啟示的「客觀實在性」(objective reality)及「客觀可能性」(objective possiblity)。前者意指「在上帝自由中,他啟示與人的相遇如何成真」,後者表示「在上帝自由中,他的啟示與人的相遇如何可能」,[44] 眾所皆知,對巴特而言,「實在性」一向遠較「可能性」來得優先,用他喜歡的用語來說,這又是一個「次序」(order)上的問題。[45] 正如巴特在解釋《約翰福音》一章14節時指出,道「成了」肉身,因此,這是歷史,並非道「必須」成為肉身(因此非必須性),也並非道「可能」成為肉身(因此非可能性),而是道「成了」肉身(因此是實在性)。[46] 因此,對巴特而言,上帝啟示的實在性毫無疑問就是耶穌基督:這是一個一次成就永遠有效(once-for-all)的事實,是「明確的、受限於時間、未重複、不可重複的事件」。基於此,「啟示的實在不是所有歷史或整個歷史中某部分的命定(determination)。」[47] 相反:

它就是歷史、非常明確的歷史、這歷史以前未發生過,以後不會再發生,卻曾經一次發生,永遠有效。[48]

固然,作為啟示客觀實在的耶穌基督「就是歷史」,且是「非常明確的歷史」,不折不扣的歷史事實;但他所處的時間又與歷史中的其他时間有着本質上的不同。在巴特看來,進入人類歷史的耶穌基督是時間的中點(midpoint),又是時間的成全(fulfillment);在他之前,是對他的預言(期待),在他之後,是對他的見證(回憶)。由此觀之,道成肉身的耶穌此一時間點雖屬於時間,卻與其他時間點(all other times)不同,反而與時間整體(all time)的開始點和結束點相同。[49]

這裏,我們再次看到啟示與歷史間的辯證關係。一方面,聖子成為人(人性是他的覆蓋物,是他啟示的手段和形式),以人能了解的類比方式為人所認識。上帝雖然可以、卻未選擇以直接方式(immediately,或不須媒介方式)向人類啟示自己,因而「啟示未曾違反人類體系的本性和歷史」。「耶穌基督能夠啟示上帝,因為他作為人,能為人所見。」「即使在他的遮蔽中……他也未以陌生人的姿態與人相遇。」[50] 但另一方面,在道成肉身中,成為人的聖子仍然是、也保持為神;他的降卑和虛己不代表神性尊榮的喪失,而是勝利。在上帝啟示中顯示的,並不是神性的拋棄或減少,而是遮蓋。在「不同於上帝的塵世實在界中」,「上帝得以向人仍顯明完全的上帝。」[51]

簡言之,從聖子上帝的角度看來,耶穌取了人性作形式,向人啟示上帝,但在啟示中他既是、也仍保持為上帝。就取得人性而言,他在人性形式中進入歷史實在,開顯上帝的同時也遮蔽了上帝;就保持神性而言,他雖進入世間,卻仍有完全的上帝主權,不受歷史限制,也不與歷史同質。在「開顯中的遮蔽」或「遮蔽中的開顯」當中,啟示必須被理解為「歷史的」(geschichtlich),因其真實發生在、也屬於時間;但啟示也必須被理解為非歷史的(unhistorisch),因啟示的時間點不同其他時間點,卻與時間的開始點、結束點同質。

五

聖父上帝

上帝透過自己、啟示自己,即進入人類歷史的耶穌基督將上帝啟示出來此一行動。但之所以要有「啟示」、「揭露」,是因為有一「未被啟示」、「未獲揭露」的主體先行存在。這個思路將我們引到三位一體上帝的聖父上帝。

就定義而言,聖父上帝是啟示的主體,是本性上不能被揭露予人的上帝。不能被揭露的父具有不可理解性(inscrutability)和隱藏性(hiddennes),這不可理解性和隱藏性表現於此一事實:他是創造主,不同於世界;他是聖潔的,人是有罪的。正因為他是不可理解的,他才「為人的緣故取了(assumed)形式」;但在他被啟示的本性中,他仍是不可理解的。換言之,「即使在他取了形式啟示自己時,上帝仍有自由啟示或不啟示自己。[52]

作為啟示的主體,聖父有完全的主權;他的主權不但在於他有權決定是否啟示自己,也及於他有權決定他用以和人相遇的形式。巴特一再強調:形式不能取代上帝;啟示的主體並非形式本身,而是在形式中的上帝。

「上帝取了形式,不表示有一媒介在神和人之間,不表示有一不同於上帝、卻能作為啟示主體的實體。」[53] 若真如此,上帝就完全被揭露了,也就無須啟示了,甚至上帝也被交在人手中,由人控制了,但事實是:

上帝的同在總是上帝決定中的同在。上帝的話語(Word)總是上帝的說話(speaking)。上帝的禮物(gift)總是上帝的給予(giving)。上帝的自我揭露仍舊是他神性主權自由中的行動。[54]

如此,啟示取決於上帝在他主權中的「決定」。若「話語」、「禮物」和「揭露」是靜態的事實,「說話」、「給予」和「行動」則是動態的事件。從聖父的角度來看,上帝永遠是奧秘(mystery),《聖經》中的啟示永遠是「啟示」,而啟示不會取消奧秘,否則就無須啟示。據此,在父裏面,「上帝啟示自己為主」。若非如此,上帝就失去自由,等而上之時他成為虔誠人士的伙伴,等而下之時則成為他們的工具。但事實是,雖然在子裏取了形式,父仍然不取形式。父是與受造世界有別的上帝,在奧秘和隱藏中有着主權和自由。他仍是子的父,他的主權不被啟示的形式取消。「上帝的父的位分,也是他啟示總的上帝主權。」[55] 從這個角度看,「不能被揭露的」聖父被認為與人類曆史判然有別。

六

聖靈上帝

1

啟示的自我分授

就定義而言,啟示意指「本性上不能被揭露予人的上帝」的自我揭露(sef-uveiling)並讓人認識(imparted to men,或「分授予人」)。在巴特看來,若聖子是啟示本身,聖父是啟示的來源、啟示者,那麼,聖靈作為上帝向人的自我分授(self-impartation to men), 則是啟示的去處。[56] 從聖靈作為啟示的「自我分授」的角度出發,巴特再次討論到啟示的歷史性問題。

啟示有沒有歷史性?在何種意義下啟示可被理解為「歷史的」或「非歷史的」?要回答這些問題,必須先探究「歷史的」一詞在幾個不同層次上對巴特而言實際涵義為何。從聖子上帝的角度來看,如第三節所討論,啟示毫無疑問是歷史事實。若說「《聖經》啟示就定義而言是歷史事件(geschichtliches Ereignis), 則意指啟示是特定時空中、給特定人們的特定事件、具體啟示,而非抽象的形上學公式,「隨時隨地」(at all times and in all places)供人支取。上帝的自我揭露,不是「每時每地」(in every time and space)給「人類整體」(man) 的,而是在「斯時斯地」(only there, only then)的明確狀況(very definite situations)中給「特定人」(such and such men)的;啟示的對象是「特殊歷史時空中的特定人」。在此,當人說啟示是「歷史的」,着重的是啟示的特定性、具體性。[57]《教會教義學》中,巴特一再用可靠的(certain)、 特定的(specific)、具體的(concrete)、明確的(definite)、特殊的(particular)和清楚的(distincitve)等字來形容「歷史的」啟示。

但另一方面,若從聖靈上帝的主權出發,「歷史的」啟示則不是指「可在歷史中顯明」(historically demonstrable)或「已在歷史中顯明」(historically demonstrated)。剛好相反,正因啟示「不能也並未為中立觀察者所理解領會」, 因此,啟示不能被認為是「歷史的」(historisch)。 巴特說明,中立觀察者所可能領會的,是啟示的形式、而非啟示本身。奧秘啟示的世間形式既然是「發生在人類領域的事件,有與該領域相對應的所有解釋的可能性」,那麼,它就「絕不可能是啟示本身」。[58] 換句話說,就聖靈上帝的角度而言,啟示不能被認為是「歷史的」(historisch), 因為發生於歷史中的啟示並非人盡可知,而僅僅是在聖靈上帝的分授中,人才能看見「上帝啟示自己為聖靈,不是任何靈,不是人類屬靈生活的基礎、為人發現和喚醒,而是父和子的靈……。」[59]

因此,從基督論角度來看,一反合性命題得以建立:聖子上帝藉進入歷史啟示了按本性而言不能被揭露的聖父。而從聖靈論角度言之,另一反合性命題得以建立:除非藉由聖靈上帝的自我分授,進入歷史的聖子上帝並未自動揭露予人。一言以蔽之,聖子上帝作為啟示、上帝的自我彰顯,這是特定時空中的具體歷史事實,就這方面而言,啟示是「歷史的」(geschichtlich)。但聖靈上帝作為啟示、上帝的自我分授,此一啟示工作並非任何中立觀者皆可得知,更不是現代歷史方法可分辨、甚至批判的,故啟示不是「歷史的」(unhistorisch)。正反兩方向的兩個命題拒絕了啟示的一般歷史性,卻確立了啟示的特殊歷史性。[60] 在此意義下且以此為基礎,我們才能說在耶穌基督啟示的實在中,歷史的實在性也得到確立和護衛。

2

啟示的客觀實在

巴特在討論道成肉身作為「上帝對人的自由」(The Freedom of God for Man)時,將聖子設想為啟示的客觀實在性;同樣,在討論「人對上帝的自由」(The Freedom of Man for God)時,他提出,聖靈是啟示的主觀實在性(the subjective reality of revelation)的觀點,並討論此一問題:成為肉身、進入歷史的啟示之道與在歷史中流傳的教會團體之間,有着何種關係?這裏,巴特將教會定位成啟示的接受者和承載者,透過聖靈得以和啟示產生聯結。 在此關係中,一方面,啟示具有客觀特殊性:因人在特定歷史時空中,啟示亦然,故啟示不是「永恆的定義」、「所有時間的永恆意義」,也不是「時間事件之謎的一般解答」;因此,啟示的客觀特殊性源自此事實,即啟示有它自己的、特定的時間。另一方面,啟示接受者則具有主觀特殊性:人作為啟示接受者,是特定的人,即《舊約》時期的以色列民族,以及《新約》時期的教會。此特殊性非內在、隱蔽的,卻是外在、可見的。[61] 特殊而客觀、因而也是歷史的「啟示」,藉由作為「啟示的自我分授者」之聖靈的「主觀實在性」,在與特殊而主觀、 因之也是歷史的「啟示接受者」當中成為實在。簡單來說,在歷史過程中的教會正是藉着聖靈,才能稱為源於道成肉身的耶穌基督之啟示本身。如同巴特所說:

教會、即上帝兒女的生活是啟示的主觀實在性,既有神性又有人性,既永恆也在時間中,因此既不可見又同時可見。……它總是隱藏在上帝當中,卻又是歷史實在。……在永恆中,他在自身(in Himself)是上帝,是與我們(with us)同在的上帝。但他若是與我們同在的上帝,他便要在歷史實在中與我們同在,因為我們的生活、存有都在歷史實在中。若他在歷史實在中的啟示並非徒然……那麼與他的道成肉身相對應,上帝兒女、教會的生活也就是可見的。[62]

這段引文中巴特強調,在聖靈引導下的教會就是啟示的主觀實在性。雖然啟示是神性的、永恆的、不可見的及自身中的隱藏性,但為了向「人」啟示、與「人」同在的緣故,啟示不但透過耶穌基督道成肉身一次來到人類歷史中,更透過聖靈使這啟示不斷在曆世歷代教會中成為真實。若聖子上帝降世第一次使啟示成為歷史中的客觀實在,那麼,聖靈上帝持續的工作就繼續使啟示在歷史中的教會生活中成為主觀實在。不論是耶穌的「客觀實在」的啟示或聖靈的「主觀實在」啟示,都是人性的、時間中的、可見的、以及與人同在的。

七

結語

根據本文一、二兩節,巴特對上帝之道形式及本質的討論從幾個方面直接或間接透露了巴特的歷史觀。一方面,上帝之道三重形式間的歷史距離是真實的,因為「斯時斯地」與「此時此地」間的分別是真實的;此歷史距離使人類和教會不致驕傲自大,宣稱自己與耶穌和《聖經》作者平起平坐。而三重形式的偶發共時性之發生,即僅能經由上帝、而非人類一般歷史了解,這又提醒人們牢記上帝絕對主權及歷史現實中人類的有限性。另一方面更重要的是,在世間的歷史實在,正是上帝奧秘啟示發生的唯一真實場所;歷史雖與啟示不相稱,卻仍肯定了上帝啟示的實在性。

在本文第四至六節,筆者檢視巴特如何從三一上帝之啟示的觀點,來看待三一上帝的不同位格與歷史間的關係。在三位格既合一、又區別的關係中,聖父上帝是啟示的主體、啟示者,就自身本性而言是不能被揭露的;聖子上帝是啟示的行動、啟示本身,是上帝對人類的自我揭露,是啟示在歷史中的客觀實在性;聖靈是啟示的效果、上帝對人的自我分授,是啟示在歷史中傳承的教會中的主觀實在性。

正如同「上帝的言說是、且保持為上帝的奧秘,首要是在其世間性中」,[63] 啟示事件的反合性在此事實中彰顯:為人類的緣故,上帝選擇透過歷史揭示自己,但歷史就其自身言必定遮蓋、而非啟示上帝。因此,當巴特突顯啟示的「世間性」時,他會強調,在三位格中具優先性的耶穌基督來到特定歷史時空中,成為具體、明確、獨特、個別的歷史實在,而聖靈繼續在特定歷史時空中具體、明確、獨特且個別的教會團體中分授啟示;就此來看,啟示是「歷史的」(geschichtlich)。[64]

三位一体圣像画

另一方面,當巴特想捍衛啟示的「奧秘性」時,他就着重上帝在啟示中仍繼續保有自由和主權,聖父在本性上不能被揭露,聖子所取的人性形式不能取代神性內容,而若不透過聖靈的自我分授啟示亦不是人盡可知的;就此來看,啟示不是「歷史的」(historisch)。[65] 關於這一點伯納特(Richard E. Burnett, 1963-)提出中肯評論,他指出,啟示即使來到歷史,也不是歷史的述詞,不是歷史的一部分,意指不是歷史研究的「對象」(object)。史家若僅作為(qua)史家而未被上帝啟示,則無法辨認出歷史中上帝的作為。只是在此意義下,巴特視啟示為「非歷史的」(unhistorisch)。[66] 不過,必須注意,上帝之道的「奧秘性」與「世間性」,或啟示的「非歷史性」(Unhistorizität)與「歷史性」(Geschichtlichkeit),並非對立,而是在辯證中得到統一;換言之,正因為啟示是「實在的」而非「可能的」,是「具體、特殊的」而非「普遍的」,它才不同於能為中立觀察者了解的歷史,也不致墮落為平凡事物、形上學的泛論、或者神話。[67]

總的來說,透過建構三位一體上帝之啟示的教義,巴特仍一貫地主張「啟示與歷史」間,有着「上帝與人」之間那種「無限本質區分」。啟示藉道成肉身實在發生於歷史中,但未因此成為歷史的述詞,不因此就附屬於歷史、由歷史所決定。[68]

誠然,巴特堅決主張「人不可能僅僅藉由大聲談論人來談論上帝」,[69] 但這絕不表示他贊成談論上帝須以否定人為前提,或談論啟示須以否定歷史為前提。「巴特並不以瓦解『由下而上』的人本基礎為滿足,他的最終目標在於建立一種『由上而下』(從上帝到人)的絕對基礎。」[70] 畢竟人連同世界都是上帝「甚好」的創造,而作為啟示的述詞,歷史也是啟示發生的唯一場所。若啟示之道耶穌基督曾經屈尊降卑,親自來到人類歷史中,肯定人類歷史的實在性,基督的跟隨者就毫無理由相對化、甚至排斥基督所曾經來到的人類歷史。啟示當然可以成為歷史、包含歷史;歷史被允許內在於啟示當中。但必須把握一點:出發點永遠是啟示,而不是歷史。用巴特的話來說,「是啟示變成歷史,而非歷史變成啟示」,「是道成肉身,而非肉身成道」。若歷史妄稱自己為出發點,相信自己居然能外在於啟示、而成為評斷啟示的判准,它就不再是被啟示包含的對象,而是必須嚴加抗拒的敵人。因此,神學家應該做的,是在教會信仰當中承認啟示的優先性,在這之後,以歷史方式理解啟示的嘗試是被容許的,也是可能的;卻不應將啟示視為待證明的客體,再透過歷史方式證明啟示的實在。再用巴特的話來說,「啟示不是歷史的述詞,歷史才是啟示的述詞。」這樣,人們當可清楚看出,正是在維護啟示超越性的前提下,巴特非常樂意承認歷史的實在性:

上帝在他啟示中的顯現不是對歷史的解釋,……而是歷史本身。[71]

八

注释

(向上滑动查看)

作者简介

吳國安

吳國安博士,台灣人,一妻二子。台灣大學歷史碩士,中原大學宗教研究碩士,蘇格蘭愛丁堡大學神學博士。曾任教香港建道神學院、台灣浸信會神學院,現任新加坡神學院華文神學系副教授,教授教會歷史、系統神學、教義史等科目。勤奮於書桌前筆耕,講台上口傳,志在神學課中增加歷史廣度,在歷史課中注入神學深度。

往期文章

且思且行的朝圣路,

与君同行!

巴特研究Barth-Studien

公号邮箱:[email protected]

编辑:Vanci

校订:巴特研究、语石、然而、Lea、imaginist、Kimeike等。

注:图片未经注明均来自网络。