文/劉錦昌

△截取自《巴特與漢語神學II——巴特逝世四十周年紀念文集》文集封面

「巴特的神學知識論」在近來的神學論述中是一種熱潮?陳家富在一九九九年發表<從辯證到類比?——一個對卡爾巴特神學知識論的探討>一文,在漢語神學界首先開啟對巴特神學知識論的探索,本文之作是為針對筆者個人的需要,並借機了解巴特神學的基本架構,明白其神學在當代神學中的位置。對於神學知識論的好奇是緣於早年研讀哲學的知識論之興趣。貝利(John Baillie)的《人怎樣認識神》(Our knowledge of God)**一書的問題不斷吸引我。讀哲學時康德的知識論和他對神學課題的處理、以及我個人所受新士林哲學的背景,使我想整體性地看待人類知識、理解力(human understanding)的問題。

△John Baillie (1886-1960) ,pics from The University of Edinburgh

在研究巴特的神學知識論時,我們得注意巴特一本重要的書《安瑟倫:信仰尋求理解》(Anselm:Fides Quaerens Intellectum),此書討論有關信仰與知識的關聯,同時此書是巴特《教會教義學》的知識論基礎。郭鴻標主張,巴特反對自然神學(natural theology)的原因之一,是關係到神學思考的內容上,由於西洋中世紀以來以存有的類比(analogia entis)的方式來認識上帝,認為在人與上帝之間,具有存有的類似性,因此人可以在上帝的行動之外來認識上帝,對於這種思想巴特提出反對。1 巴特所根據的是三一神的啟示觀和信心的類比(analogia fidei)的見解,堅持人只能在上帝的恩典中因信心而獲得對上帝的知識,而不是以存有的類比推論獲得關於上帝的知識。因而,需理解到「巴特對自然神學的否定,並非反對信仰的理智成分」,亦非否定人類的理性或知識的價值,巴特所堅持的是,人類對上帝的知識應是出自上帝的啟示,不是那些從人(anthropological theology)的角度所構思出的神學。

△郭鴻標先生

基本上巴特對於人類認識上帝的可能性並不否定,可是這不是靠人類本性能力;巴特的神學知識論所要闡釋的即是真正出於啟示神學的知識論要旨,這樣的神學知識論是本着路德和加爾文的神學知識論進一步實行溝通。神學知識論在乎對於神學理性(theological reason)的能力和知識等級、範圍加以表明,使人了然啟示和理性的區別。與神學知識論相關的課題是聖經觀、啟示論、自然神學的定位、神學的本質、人類知識的等級輿差異等。巴特強調的是信仰—神學的知識論,這種知識論是提供判準(criterion):

只有從上帝出發,始終只有從上帝出發,才有人之義可言。這是我們的批判程度的前提,是我們對律法宗教、人的體驗、歷史、世界全部的此在和如此在、萬有所持之批判態度的前提。2

巴特承繼宗教改革的精神,強調唯獨依靠信仰,一切皆是「由在耶穌身上的上帝衡量的,上帝根據自己的好惡判定這一切是否具有價值」,3 因此,信仰是與一般非信仰有別:

我們認識到,信仰及信仰之義相對於宗教的全部現實而言,乃是特有的、全新的、截然不同的東西。我們認識到,信仰乃是一切宗教的真理,乃是一切宗教純粹和彼岸的開端。4

截然不同是巴特所要宣告的信息。他認為,基督信仰的福音所要求的乃是「信」,他在《<羅馬書>釋義》(The Epistle to the Romans)內對於「信仰」的意義發揮頗多,說到:

福音只對有信仰者才是「上帝拯救的大能」。即是說,福音的真理不能直接言傳,不能直接認識。(按靈說),基督顯明為上帝的兒子(《羅馬書》1:4)。「靈乃是對直接的非間接性的否認。如果基督是真正的神,那麼他必定是不可識別的。唯獨偶像才具備可直接識別的特徵」(基爾克果[Soren Kierkegaard,另譯祈克果]。……福音只是值得信仰的,只能被信仰。福音的嚴肅性體現:它挺身而出候選,它供人選。……信仰就是對匿名之神的尊崇,就是意識到上帝和人類、上帝和塵世之間的質的區別而熱愛上帝,就是肯定復活乃是世界的轉折……誰信賴上帝,信賴上帝本身並且只信賴上帝,即認識到上帝的忠信體現在我們被置於和塵世的此在和如此在相矛盾的狀態中,誰以忠信回報上帝的忠信,誰和上帝說「儘管如此,仍要……!」(Dennoch!)和「即便如此,還是……!」(Trozdem!),誰就有了信仰。5

△Helmut Gollwitzer,pics from gettyimages.com

《教會教義學》精選本的編選者戈爾維策(Helmut Gollwitzer)指出,巴特的神學告訴我們一件要緊的事:「沒有謙卑(Demut),神學是不可能的」,由於神學的主題是難以駕禦的,「所以神學是一項不能保證自己成功的事業。」6 托倫斯(T. F. Torrance)在《神學的科學》(Theological Science)中也提到關於神學研究時應特別注意到的現象與事實:

神學認識是專注於其對象,同其對象緊緊綁起一起的認識……當我們從事於神學思考時,我們受召摒棄所有其他預設,專心致志於神學的對象。這種思考自由地拒絕來自被給予它者之外任何地方的教條的束縛,無論這些預設或者教條來自我們個人的滿足與欲望,甚或來自教會。真正的神學擺脫了所有這一切,向其對象的自我啟示真正開放自身在這種開放中,神學無條件地服從於對象,並在面臨其他對象時,樂意接受這對象所要求的實在性。7

△ T. F. Torrance,pics from moot.uk.net

托倫斯要說明的是,神學的研究對象和一般自然科學或人文科學的對象頗不相同,也和宗教學、哲學的對象有別,此區別在於:

自然對象在面臨我們的經驗論觀察方法的強迫性手段時,可能受到我們認識的影響。但上帝並非服從這樣的觀察。上帝並不聽從人的命令,因此我們不能檢驗上帝,或者將上帝置於我們受到控制的檢查之下。……我們就得依賴上帝的恩典,並讓上帝來決定我們的認識將採取哪種形式,來決定適合他自己的驗證方法。8

托倫斯認為,神學以上帝為神聖主體加以探討時,若以更具祈禱的性質來面對,就更符合上帝的特性。他提醒我們,上帝「他並不是作為一個服從於我們認識的客體,而是作為與我們相對,在不能更變的客觀性中保持自身性質的主體,而把自己交給我們的」,9 可見他道成肉身,同時以完全神性與完全人性臨在人世,是神學恰當的研究對象。神學是靠祈禱、恩典、應許而發生,戈爾維策引用巴特的話,指出基督徒的神學和猶太的經學士、希臘哲學家的沉思根本不同,神學在所有方面都是思考的基礎,神學是思考的思考。10

對巴特而言,神學知識論的重點在於其首要對象是神學、是以上帝為研究主體和主題,而不在於知識論,只要神學的意義清楚、分別出來,則神學知識論的性質即可顯出或闡釋出來。巴特表示,所有神學皆是旅途中或一種朝聖的神學(theologia viatorum),皆不是全然完美,甚至是一種不可能的事業,巴特如此形容神學,他說:

神學永遠不會滿足於人類思想和言語的完整性與協定性之天然靈感。神學不能展示其對象只能指向它,這樣做時,神學由真理帶到主題的自我見證上,而非歸到自身的手法。……神學永不能形成一體系,只能仿佛般地衡量,大體上理解對象。11

在《福音的神學:導論》(Einfuhrung in die evangelische Theologie)裏,巴特仍然強調,「神學是特殊——而且是極其特殊的科學,它的課題是要認識、理解、並表述『神』」。12 巴特指出,隨着神字的各種涵義即有多種不同的神學,甚至任何一種哲學在某程度上都可稱為神學,但是巴特認為,重點在於每一種神學基本上都自認為自己是神學中的最正常者、最高的神學;13 巴特在這樣的現象中,他主張其實最重要的是指出一個指標就足夠了,那就是「福音的神學」。「福音的」才是我們對神學的一項判準,在諸樣神學中指出神學的決定性意義。所以,我們可以說巴特的神學知識論是一種福音的神學知識論,此一神學知識論使之與其他的神學知識論有別;神學在人類的科學知識中是特殊的科學,而神學中,巴特所要陳述的神學及神學知識論題旨,尤其着重「福音」的本質上。巴特對福音的「神學」有所限定與說明,他說他所要敘述的神學乃是——「萌發自那含蘊在以色列的歷史檔的資料,至《新約》福音書諸著者、眾使徒,以及眾先知的書中才明確表明出來,嗣後又被十六世紀的宗教改革家重新發現並接受了的神學」,當然,巴特並不以為所有的宗教改革後的更正教神學都屬他所稱、所說的福音神學,他主張在天主教、東正教、更正教內皆存在着福音的神學。所以,福音的神學有其歷史上、歷史神學中的特殊意義,巴特認為「福音的」指的是:14

一、《聖經》是一切信仰告白所承受,具決定性的重要性。

二、敘述福音的上帝之神學。

三、福音是指,此一神學具大公性、普世性(合一性[ecumenical])……連續性和統一性。

四、在其他諸神學中與其有所區別。

五、上帝在福音中啟示他本身,成為人類「學科」的對象(也是根源與規範)。

由於福音的特質,巴特強調神學應着重的是具有福音性,因而巴特的神學知識論充滿了福音、基督性。

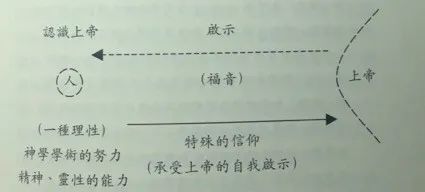

△配图摘自原文

巴特認為福音是區別諸神學間的真正要素,神學之所以成為神學倒不在於她討論了神,而在於神學是福音的。

謙卑的神學知識論

在神學思維的運作中,巴特提醒神學家不該以神學為手段並宣稱自己為得勝者神學,一旦如此則干犯僭奪上帝權威、上帝榮耀的過失。「只有當上帝證明它(神學)為正當的時候,神學始能期待其正常性」,15 巴特呼籲,榮耀只可歸給上帝,榮耀不能歸給神學或神學家。福音的神學主題的對象是永活的神,因而福音的神學必然是謙卑的神學,其神學知識論並非高舉人類理性知識,也無權對上帝主張自身神學的主權。神是不斷重新啟示自己的上帝,也是不斷重新被發現的上帝,神學應小心地承載所啟示的內容和方向。巴特在談論到神學的地位時,他指出,福音的神學所關心的不是神學在一般文化(學術界)、人文科學領域內的地位如何。巴特認為,神學要使自己正當化、擁有虛妄的光芒的努力無濟於事。他主張,只有當神學再度嚴密集中思考本身的事項時,神學周遭的世界才會對神學予以正視,神學須去除那些外在、表面的保障,巴特堅持「神學只要循其所據法則而行,其神學才會站立穩固。」16 巴特所要提出的是神學需守住其獨特的、謙卑的、自由的、批判的、喜樂之學等性質,神學的地位決定於本身及對象所受之原動力,神學的主題必須真正成為神學永遠不斷出發的法則,神學不應棄守本身的據點;巴特認為,「使神學之所以為神學的,倒不是神學自己的話語或是應答,而是神學所聽的及所應答的『話語』」,17 上帝的話語所出的,神學為此服務,神學的語言是靠上帝的道而被創造、被興起、被激發而產生,神學對上帝的話語之反應,若過或不及都將是無益的。神學因聆聽、應答上帝的話,因此神學是謙卑又是自由的科學,神學是只能從最近似、最可能、最適當的方法來對上帝的話予以類比地假定並加以闡述,神學是一種告白、反省、複製而非一種創造的行為,是一種對上帝作為的讚美興回應。巴特對此表示說:「上帝的話語不但規定神學,為一切的神學注解之先導,同時最要者,它構成了神學」,18 巴特引用加爾文在《基督教要義》(Institutes of the Christian Religion)卷一第六章的話「對上帝的真確認識,生自服從」來申論神學的意義和特性。可見,加爾文及巴特的神學知識論,基本上都應肯定是一種謙卑、順服的神學知識論,神學並不能任意解說上帝的話,神學首應聽從、受上帝話語所引導。

△John Calvin

自由的神學知識論

巴特的神學預設一種啟示的關係存在於人與上帝之間,神學深知福音的上帝對人的存在表達無比的關懷,且唯有上帝方能真正的呼喚人使其信仰覺醒,在這當中上帝激發吾人全部的屬靈生命能力,讓我們得着更豐盛的生命。19 在此,神學所表現的乃是尊敬其對象之自由與奧秘性,神學更因其對象的榮耀自由而不斷地被賦予自由;福音的神學本身具備一種等候的功課,並讓人類的存在、靈性能力、自我、信仰、理解等等皆順其本性並悠然自得地面對給人福音的上帝。當人類真實面對上帝、靜候他的臨在時,所體會的、所獲得的即是自由受釋放的生命,這時所產生的神學即是一種自由的科學典範。20 神人之間的關係,不論是啟示或信仰,皆是一種溝通、交流,而這種交流、溝通也是一種恩賜,人在其中可以自由地聆聽神的言語之交流,這種恩賜也是一種自由的恩賜(大自由),這種從上帝來的自由包含了人的各種自由在內。巴特在一九四七年出版的《教義學綱要(Dogmatik im Grundriβ)裏頭提到說:

自由是上帝偉大的恩賜,就是使我們可以和他交接(溝通)的恩賜。……它並不是依靠人類的任何可能性或人類的主動,亦不是根據我們人類生來具有與上帝交接,要聽他的說話的本性的事實。……既然父、子、聖靈的性質和功能是他白白賜給我們的恩典,那麼,如果我們的眼睛和耳朵是向着這些恩典張開的話。它就成為更大的恩典,……給我們的是上帝的奧秘,則當這種奧秘顯示和我們自由認識它及照着它來活的時候,我們就活在這奧秘之中。21

這種自由的感受是「在我自己所不能取得,我自己所不能找到,而只能在上帝與我交接(溝通)及收養我的時候取得的自由中呼吸」,巴特直探這種真實基督徒的體驗,由這種體驗產生信仰的認識,基督徒在這當中親嘗福音的喜悅,這是巴特所闡釋的福音自由的神學知識論。「我信,認識我們之所以知道上帝,完全是上帝自己的工作,就是一種出於信仰的認識」,在這生命關係中擁有自由、福音、信仰的認識能力。22

辯證的神學知識論

巴特認為,「神學當然必須藉着申述和講論人類的認識、概念,並使用人類語言的表達形式,……然而只有順從那臨在於具有啟明性格之歷史事件中的活活的上帝,始能做到這目標」,23 也就是說神學在其認識、思索、講論方面須具有活潑的歷程,神學不可停止敘述上帝的大能,福音的神學必得面對活生生的主體——神審判的危機中,因此,神學是批判的科學也是具動態性的。這些思想因素正是巴特神學的「辯證」意義,辯證和謙卑的神學相關。對巴特而言,辯證首先意指「自認人的思維的破碎性」,是向世人宣告人類的思維應抱持虔敬和謙卑,這也是宗教改革家路德、加爾文一貫的思想。24 辯證指的是人面對上帝神聖事物時,對現世採取批判的立場,所有非建立在上帝的肯定皆是否定的,這種超越——批判的處境,同時指出人的神學其旅途性,即使連以上帝的話語為使命的神學家也是處於辯證的途徑中。

△Hans Urs von Balthasar

天主教神學家巴爾塔薩(Hans Urs von Balthasar)在《巴特的神學》(The Theology of Karl Barth)書中主張,巴特思想有所謂的辨證時期(dialectical period)。辨證具有神學方法的功用,神學需要辯證的方法來充當一種持續的警醒,提醒神學一直談論在基督內的上帝,巴爾塔薩引用巴特的話表示教義學的思考是對話式的也是辯證式的思考。25 巴爾塔薩似乎認為,巴特的思想是由辯證時期後來轉向強調類比思想方法,而陳家富則堅持,巴特並未摒棄辯證神學的方法論使用,且主張「辯證神學一直是他(巴特)運用的方法」。26 對巴特而言,辯證所面對的是有限的人在無限的神面前,意識到自己的有限性、不確定、偶然性。劉小楓指出,巴特視神人關係是「人的辨證地置身其中的存在」(Das dialektische Dransein des Menschen)。27

△陳家富先生,图片来自:theology.cuhk.edu.hk

陳家富認為,巴特以每一神學命題皆是不完滿的,對巴特來說,人類的理解能力即是一種辯證的概念。28 而巴爾塔薩在討論巴特神學的類比中心性時,他所討論的焦點仍是巴特的基督論基礎、創造與約、上帝的伴侶(神人的類比)、信仰與理智之間的關係等等。巴爾塔薩認為,就知識論而言,信仰與理智之間的問題是與本性和恩典、創造與救贖之間的問題一樣的;若從巴特的作品所使用的探討角度,巴特乍看之下可說是經歷了由辯證到類比期的躍進,但就內在的思想關係而言,並非如此截然二分。筆者認為,當我們就巴爾塔薩在《巴特的神學》中「類比的中心性」一章,特別第四節論信仰與理智的關係時,可以看出巴爾塔薩的用意,及他對巴特神學的理解,「人只能透過一種全然性的決定去接受道來認識上帝」,而這決定是來自上帝的道之禮物,甚至連思想的整個必然性建立在道的自由啟示上,道也一直奠基、掌握了所有邏輯。29 這裏頭是一種類比的存在關係,但具有深刻的辯證精神和意義,而且這種辯證性是排除了(德國)觀念論的那種神學方式的。以巴特的哲學背景和神學訓練(尤其我們從《<羅馬書>釋義》中所展現的),巴特自不會以辯證和存有的類比是截然不同,類比以兼容辯證的精神應為疑義。巴爾塔薩如果是要指出巴特的思想方法,從辯證走向類比這樣的轉變是使他的思想更具擴展性,以他的天主教神學家背景(立場)來如此推論,其實並不為過。筆者認同巴爾塔薩的見解,在信仰的類比(analogia fidei)和存有的類比(analogia entis)之間是彼此可以加深對話的空間和可能性,「被動的潛能」(potentia oboedientialis)此一概念即在說明信仰類比與存有類比不是全然彼此排斥的觀念。30 巴特的「信心類比」觀念是根據三一神論的啟示觀而得,主張人只能從上帝的恩典中藉信心然後獲得有關上帝的知識,而不是因肯定在人與上帝間之存有的共通性(analogy of being)而在上帝的行動之外來獲得對上帝的知識。31 不過,在此我們願意指出,巴特的信仰類比觀念是正確的,從基督信仰的神學而論巴特的主張是合乎信仰真理的,然而從形上學及知識論的立場看,信仰的類比也可以由存有的類比來加以說明和理解,只是這種理解頗難推出清楚的神人關係,而獨能暗指一種無限存有和有限存有中的關係,這關係是廣泛而不清楚的;至於「被動的潛能」則指出人類的知識需一種光照或推動,表示人類知識先天上有其不足處,此正好看出信仰的類比可以點明存有類比的不足處,信仰類比使得存有類比的關係更立體化,明白呈現有限存有(人)的局限、偶有性,需神聖他者的啟示、推動、光照,使理性得以更加完善表現。如果讀者對照士林哲學的形上學及知識論的陳述,再進一步研讀基本神學和啟示論的作風,讀者將發現,無限存有的面貌將逐步明朗,明亮度愈來愈見,而無限存有不再是寂然不動,乃是活現在吾人生命中的根基,他顯示自己,日益顯明。在巴爾塔薩眼中,類比其實可視為是辯證的展開,類比絕非靜態觀念,存有是多元豐富,是發展和一種動力,存有類比是級級上升,具有信心動態跳躍的活力,信心類比當然是辯證的,且是有方向的。信心類比可以避開一種辯證的觀念論死胡同,走向開放、謙卑、自由的神學知識氛圍中。

△Thomas Aquinas

類比是托馬斯•阿奎那(Thomas Aquinas)對人類理性向上之道的作用。他認為,人的理性對世界的觀察及深度反省後,會尋求一種最終理由的解釋,人憑理性對世界的反省認識將最後認識到神,這是保羅也肯定的。然而,托馬斯•阿奎那也清楚,「這種理性的、本然的結論,放在超然的、天啟的尺度下去衡量時,不一定就有充足的理由。」32 不過,這些人類理性在中世紀基督信仰的前提光照之下,類比概念成為一種有方向的向上之道,對上帝開放的且不是高舉人類理性;鄔昆如指出,類比只是知識論中的一種方法而已,且它不給予內容。33 巴特對於存有類比可能過度反應了,托馬斯·阿奎那在他個人的生命中也清楚人類理性能力尤其在認識上帝這方面的脆弱。總之,「辯證」與「類比」並非全然對立的概念及方法,在認識上帝的課題上均只是小小的放大鏡,對人類的認識不是毫無幫助,只是以「有涯追無涯殆矣」這般的淺顯罷了。在《福音的神學》裏,巴特提到神學何以會是謙卑的,乃是因為神學的一切論理是對上帝話語的模擬而已。34

巴特認為,嚴格來講說,單是「神學」一語並無法適切表達福音的神學之特性,至少要具有「神-人學」(theo-anthropology)才能表現福音神學的特殊意義,巴特此一堅持和見解也是俄國不少神學家們所主張的,俄國自十九世紀以來的神學家、深刻的宗教性哲學家們都反對「人-神學」(anthropo-theology),這種由人升格為神的論調。反對的意思即在指出神學不可停留在人文主義、人文科學、以人為中心的層面,神學的思考和人文科學及人學(anthropology)層次的思考極為不同。35 神學的工作之一要面對話語(道),因而巴特主張:

「話語」的真理寧要正確的追問,以便了解其深奧的單純性。一切能用的方法,例如哲學的、歷史的批判以及分析,對接近或較遠的文本經句關係加以謹慎考慮,以及凡可以使用的一切推測的想像方法等,都必予使用。……這種努力就是神學對現代人的責任,更是對《聖經》的責任。36

正確的追問、探討,是為了得到真理,而巴特認為與福音神學相關(預設)的是「一些不同凡響的命題」,這些命題的特色是:

這些命題不能由其自己所提示的實在與真理之領域外的任何點導出。這些命題並不是基於一般學術——研究自然人類、人的精神(靈性)或歷史——的任何成果,正如它們也未以任何哲學的基礎為其背景那樣。很像《希伯來書》中的麥基洗德,每一單獨命題或其整體都是「無父、無母、無族譜」,儘管如此我們竟仍大膽地下這命題,究竟是依恃了甚麼力量,隱含在這些主張內而使之得以建立和啟明的究竟是甚麼力量?換言之,神學究竟如何獲得並保持了這些命題所描述的場所(地位)——一個由旁觀者看來,彷佛是懸空的場所(地位)。37

巴特在此所提出的,顯然是神學知識論中極為核心的問題,神學的命題和一般科學(學術)命題頗為不同,究竟神學憑着甚麼可以如此主張?誰使之如此高傲可以懸吊在那?到底甚麼使神學成為神學?神學的知識、命題何以如此無需依據一般根源性呢?巴特自問自答說:

顯然,所有這些命題,完全是為了描述「福音的神學」的場所(地位)而大膽提出的,而它們之具有嚴密的神學性格與內容,也是甚為明顯的。它們只能得着「神學的」保證,其意圖只屬「神學的」,因而也應該在此範圍被理解。……支撐神學之現實存在的力量,就是那內含在吾人對上帝話語、上帝的見證者以及上帝的子民所做論題的力量。38

神學必須尋求那隱含在神學的主張中穩固而不可理解地深藏着的真正力量,「這力量也是絕對僭越於神學的力量。這力量支持那全部的事件」,而這力量神學家並不曉得從何處來往何處去,這也表達神學的看似懸空性。神學需受此方、大氣所推動,這才使神學成為真正的神學,這力、氣即是聖靈。39

巴特神學的聖靈論頗有自己的見地,乍看只是傳統的說法,然而,巴特努力地要叫人區別聖靈和人類精神的不同。巴特認為,聖靈是祈求的對象,他說:「我們一定要時時刻刻,在聽基督的言語的時候,在感謝的時候,祈求創造者及聖靈之降臨(Veni Creator Spiritus)。」40 他反對人們對聖靈容易有的誤解,將聖靈誤當成人類精神的一種形式,聖靈與人類的精神有所相應,但聖靈並不等於人類的精神。而且,基督徒生活的自由也不是從人類的精神而來的,巴特提醒我們,「沒有任何一種人類的才能或努力,足以獲得這種自由。」人類真正的自由——基督徒的自由,是出自上帝的恩賜,是與聖靈及重生相關的,「我們自己並沒有這種自由,是要上帝賜給我們才能有的。」巴特所要指明乃是,基督信仰及其神學是由神主動、啟示、出發的,然後施恩於人,所以是「神-人學」的,故其神學的知識,不是偏於人學的知識,而是神學性的,但卻是顧及到人性、人的存在、人的基本關懷的。聖靈是像風一樣隨己意吹拂,由聖靈而出的基督徒神學因而也是具自由的,福音的神學即是一種給人釋放、自由的信息。巴特清楚地表達了此一理念,他說:

福音的神學自身只能是聖靈的(Pneumatic),屬靈的(Spiritua1)神學。唯有在聖靈能力的領域內,神學才能實現它作為謙卑、自由、批判及快樂的、上帝的福音的科學。唯有勇敢的信任聖靈是真理,神學才能同時提問和回答有關真理的問題。41

△鄭順佳先生 ,图片来自:chinese.gospelherald.com

可見,沒有聖靈則神學不成福音的神學,不在聖靈能力的領域內,神學此一上帝福音的神學將難以研究,神學具理的問題無從探討。鄭順佳指出,巴特「他的聖靈論貫穿每一項主要教義:啟示論、三一論、創造論、人論、基督論和複和論(reconciliation)),且巴特的聖靈論是以基督為中心,以聖靈為中介者及結連者(one who binds together)。42 巴特強調神學中聖靈的角色,而非人的工作和成就,這與路德神學、加爾文神學乃一脈相傳;而耶穌會士羅薩托(P. J. Rosato)在《主聖靈:巴特的聖靈論>(The Spirit as Lord: The Pneumatology of Karl Barth)書中曾考察《〈羅馬書〉釋義》、《基督教教義學綱要》(Die christliche Dogmatik im Entwurf)、《安瑟倫:信仰尋求理解》這三份著作中聖靈所扮演的角色。43

|

書名 |

聖靈與神學(方法) |

初版年 |

|

《<羅馬書>》釋義 |

聖靈和辯證(法) |

1921 |

|

《基督教教義學綱要》 |

聖靈和話語(道) |

1927 |

|

《安瑟倫:信仰尋求理解》 |

聖靈和類比 |

1931 |

△表格摘自原文

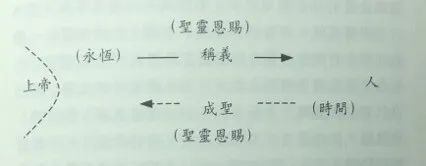

我們從巴特寫 《教會教義學》之前的思想,即已發現他的聖靈論之重要性,並且聖靈(論)也是一種神學方法、帶動神思考的主題。巴特從聖靈的角色發展出他獨特有力的神學題旨和方向。趙紫宸在探討巴特的神學時也指出,巴特的聖靈論讓我們知道,人類無法真正認識上帝,「只有上帝的聖靈開我們的心竅,起我們的信仰,……那時節我們才真的認識了他」,人本無法認識上帝,透過聖靈感化、承受恩典,人方能受釋放,聖靈使人因信稱義並成聖:44

△配图摘自原文

巴特神學是高舉神的作為、基督的救贖、聖靈的恩賜和工作的神學,他反對十九世紀以來那些以人為中心,將神學視為是人學的思潮。神學的真理是以明白並回應聖靈的作為來反省的,神學是扣緊福音真理來思索默想的。我們應從上帝的意向、行動中來認識上帝。45

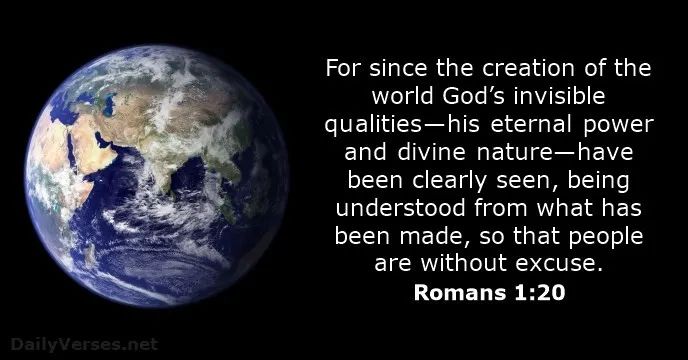

△Roman 1:20

《教會教義學》中啟示論乃是巴特神學首先面對的課題,在啟示論中他的神學知識論見解可以一覽無遺。在《〈羅馬書〉釋義》裏頭巴特注釋保羅的話:「深哉!上帝豐富的智能和知識。他的判斷何其難測!他的蹤跡何其難尋!誰知道主的心?誰作過他的謀士呢?……」(《羅馬書》11:33-36)此段經文,巴特認為,上帝一方面是隱藏的上帝(Deus absconditus),但在耶穌基督裏則是啟示的上帝(Deus Vevelatus),唯獨這樣論斷的方式,才是《羅馬書》的、神學的、表現神性真理的豐富內容。巴特指出,在這樣隱藏的啟示中,「上帝的非直觀性可以在上帝的作品裏被『曉得』(《羅馬書》1:20),上帝的難測性可以在上帝的深奧裏被『參透』(《哥林多前書》2:10)。要認識上帝,就得靜靜地面對他祈禱,而他在人難以企及的光芒籠罩之中。始終面對他隱而不露、深不可測的豐富性、可能性、生命、榮耀……的知識——他就這樣在我們認識他之前認識了我們」。46 巴特體認「上帝就是作為憐憫者與人對立,向人啟示,在人身上啟示自己豐盛的榮耀,啟示卓而不群的常勝真理,即(神)自己是人的拯救者。人只要接受上帝的啟示,……絕對的奇蹟發生了」。57 巴特眼中的上帝是一位主動啟示他自身的憐憫者,但是巴特也指出「當《聖經》談論上帝時,它沒有允諾我們,讓我們的注意力和心思隨意漫想,……當《聖經》談到上帝時,它讓我們的注意力和心思集中到唯一一個關鍵點上,……這就是上帝,他誓願被認識、被崇拜而且被如此地尊敬」。48

△Corinthians 2:10

神學的中心是甚麼?巴特從《(羅馬書)釋義》到晚年《福音的神學》之寫作一直都關心此一課題。賽克斯(S.W.Sykes)在(巴特論神學的中心)(Barth on the Centre of Theology)一文裏說明,巴特對托馬斯·阿奎那的《神學大全》(Summa Theologica)認真研讀,尤其是第一冊,只是巴特對托馬斯·阿奎那的理解時有變異,後來他更接近路德和加爾文的神學思考方法。49 基本上,巴特和托馬斯·阿奎那的分歧點在於對二樣見解的角度不同,拉丁文中所謂「有限不能上達無限」(Finitum non capax infiniti)以及「罪人無法達到上帝的話」(Peccator non capax verbi divini)這二句話語的真理性之理解。50 托馬斯·阿奎那也同意這兩句話的信仰道理,只是在有限與無限、罪人與上帝之間的溝通可能性如何,托馬斯•阿奎那和巴特所持的角度十分不同。巴特在《教會教義學》裏頭提到吾人對上帝的知識具有兩方面的性質,一方面對上帝的知識正如其他任何知識一樣有一對象,然而對上帝的知識不像所有其他知識那樣,因為此對象是人類認知中活生生的至上神一一他在我們認識他之前即已來到我們面前,至上神是以創造者、複合者、救贖者的身份被人類所認知。巴特尤其強調「對上帝的知識是對上帝順服」(knowledge of God is obedience of God),我們不說對上帝的知識也能是順服,巴特特別呼顯:對上帝的知識本身其本質必然是順服。52 我們可以體會巴特神學的中心思想。神學的中心不在探討有關上帝的一般、客觀知識而已,巴特認為教會、神學完全是基於聖靈而存在,「聖靈等候着神學給予他所應得的崇敬與頌榮。他期待着神學由於其所從事者而自處在悔改、換新與歸正」,53 至於愚蠢的神學會擅用聖靈學為自己的主張背書,這樣的靈就不是讓上帝的聖靈成為聖靈,就將產生沒有靈性的神學(unspiritual theology)。

巴特對啟示論的敘述是建立在他的神學知識論上,尤其建立在吾人對上帝的知識之知識論理解上,一方面是上帝具有可認識性——這需要人與神兩方面皆有預備(readiness),同時也要討論到人類對上帝的知識其限制性:上帝的藏隱性和對上帝的知識之正確性(veracity)。《教會教義學》卷二第五章所探討的即是此一課題;在認識上帝時,需要在神、人雙方面的預備,這樣的思考也存在於托馬斯·阿奎那的論述中,因此,我們認為在托馬斯·阿奎那和巴特神學之間可以有更多的溝通。尤其二者的神學知識論可以在一種對話的辯證過程中,有更多寬度及深度上的發展。巴特堅持若無上帝啟示的恩寵,就定義而言,上帝並非人類認知的一件對象,且沒有人類的認知對象會是上帝。只有依靠上帝的啟示我們才能知道上帝是自足、絕對完美的等等。55 神為何可以在啟示中成為我們認知的對象,因為上帝使世界實在(word-reality)成為他的見證,所以在他的啟示中,上帝對我們成為對象化的,成為一件可變成一種對上帝見證的客觀事物。56 巴特為我們指出啟示的作用:

啟示作用在於上帝作為真正的存在(存有)沒有把他自已與人隔離開來,而是慷慨地給予人們以克服欲望的力量和戰勝黑暗的光明—在他自己的兒子通過聖靈顯出的作為父親的上帝自己。上帝的啟示的作用也在於這一事實,作為罪人的人,只能選擇錯誤的道路,人的道路……是朝向着上帝自己給出的問題的回答的回應。最後,上帝的啟示的作用還在於,憑着在聖靈中的上帝之道,除了這一不可微服的信念別無其他自信心可言……57

對巴特來說,人真正對上帝的認識是在啟示中才得完成,上帝在啟示中將自己表現為父、子、聖靈的方式,來向我們顯現,使我們得以分享他要給我們的認識和真理。因此,戈爾維策對巴特的神學知識論扼要地陳述說:

對上帝的知識在基督徒的意義來說,是一件一舉成效的事件之結果。「造成了肉身」(約1:14)。創造者上帝視受造物為其對象(他的首要對象性),藉着某些世間實在,耶穌基督的實在性以及藉由聖靈(他的第二對象性)的能力所影響之對上帝的見證來表明自己。在人性方面,相對的要素乃信仰一種間接對上帝的認識,以對神性啟示感恩的認知為開始,並保持受上帝揀選的真實性。58

巴特和戈爾維策都明白基督信仰及啟示的關鍵在於真正的主向人展露他自己,而「在啟示中,我們必須與他的作為三位一體的上帝的救贖行動相關聯」,也就是在上帝救贖行動的基礎上(也僅僅在此一基礎上),才有真正對上帝的認識。59 而對上帝認識的途徑是藉由信仰,因此,神學知識論和一般的知識論截然有別,神學知識論所以可能的基礎在於這位啟示自己的上帝自身上,連人類的信仰都是來自這位啟示的神而非其他。這是一種關於信仰的認(知)識(knowledge of faith),且是由上帝自己所選擇、規定的。巴特指出,「上帝自己的客觀性使它自己能被認識」, 真正對上帝的認識是通過信仰而產生的。60

巴特對「自然神學」的見解在神學界裏頭極具爭議性,他對自然神學的看法如何,及反對自然神學的理由安在?巴特認為:

自然神學是指存在於在耶穌基督裏上帝的啟示之外,一種人與上帝的聯合之教義。自然神學得出對上帝的認識,在這與上帝聯合獨立的基礎上這種認識是可能和真實的,自然神學可得到這種上帝與世界和人之整體關係的結果。在人之所以為人的領域內,自然神學是一種必然的承擔——預設有此領域且能如此成為認真思考的對象。……此一領域出現並存在人可靠他自己反抗上帝此種事實。這意味着在事實上,上帝對人變成不可知的,而人也將自己等同於上帝。對拒絕恩典的人而言,上帝變成人自己能看、選擇、創造和成為的最高自立體。人對此在自然神學中自予說明並使上帝照樣而成,固為這是在此領域中人的存有之自義和自我展示61。

巴特強調神學的真正重心在實現對上帝的認識,因此巴特主張,神學知識的真諦在於:

關於上帝的消息……絕非人的宗教學說,它不是一種真理,而是真理本身,是「事實本身」(die Sache selbst),(真正的對上帝的認識是)我們通過基督 才能實現的對上帝的認識,在這認識中,上帝並不與我們相對立,而是直接地、創造性地臨近我們。62

△刘小枫先生

劉小楓指出,在巴特來說,神學反省首要工作在於重新反思關於上帝的知識論前提,巴特神學所一再聲明的乃上帝的絕對性、上帝的自我傳達(self-communication),因此我們需要深切體認,對上帝的認識只能在上帝的啟示中方能獲得,而不是在人類的知識中去得到的。人無法憑藉有限的理性去把握、理解上帝,「人作為有限的存在根本無法擁有關於上帝的知識,人沒有能力談論上帝。」巴特終其一生都堅持:只有上帝自己才能談論上帝,只有通過上帝才能認識上帝。63 巴特有一基本的想法,他認為,罪就是人想像上帝那樣,人想以自己的方式成為神。巴特反對神學界常用的「原始啟示」(original revelation)的說法,他認為基督信仰中的耶穌基督此一上帝的啟示,與所謂原始啟示一一由人的理性或存在的自我認識所產生的結果——是不同的,在耶穌基督內的啟示與人類純粹、空洞的概念有所不同,巴特指出:

只有唯一一個啟示。那啟示是誓約的放示,是上帝的最初和最基本的意願的啟示。否則,它怎麼能夠啟示於我們呢?……從一開始,從救贖前提出發的恩寵的立約,不是「自然神學」的一個發現或結論。離開或沒有耶穌基督,我們不能封上帝和人以及他們相互之間的關係說任何一句話。……正是因為它是一種恩寵的契約,所以它不能被人所發現,也不能被人所解說。作為恩寵的契約,它不順從於任何一種關於宇宙或歷史的意義和基礎的人的思考,或由人所提的任何問題。恩寵對我們來說是不可企及的,否則,它怎麼夠成為恩寵呢?只有恩寵自己才能使它成為可獲得的。……對恩寵的認識本身就是恩寵。64

巴特的神學知識論的基本原則在於他相信:我們對上帝認識的真實性乃在他啟示的真實性。上帝啟示的真理首在並決定性的在於那是上帝他的啟示,啟示不是由人或其他事物啟發了上帝,而是上帝啟示他自己。65 神學可以 是「故居的神學」(theologia patriae)——我們未來對上帝永恆的認識,但一般來說我們的神學大體上必然是「旅途的神學」(theologia viatorum) 。這表示神學的知識本身有不同的認識等級或層次,但不論如何真正的神學是出於上帝的啟示,尤其是在耶穌基督上的啟示。

巴特眼中的啟示是在一個行動、事件中來到吾人生命中,他形容此一事件或行動是在一種非常確定、決定性的關係,而非一種中立的狀況中來到,是以一種具有宗教信仰的人,以我人的立足點對上帝認識的努力中來 到。回應啟示的活動(行動)必須是信仰,對上帝自我顯現、自我給予的認知(體認)。66啟示並非一種非理性或模糊狀態的宗教情操,對信徒而言啟示是真實性、確定性、決定性的,超過自然神學所能言說的何其深奧。自然神學是要人承認在理性、良心、感情、歷史、大自然、文化及其發展成就中都有上帝的啟示,巴特指出「盡管我們僅僅把我們的小指頭借給了自然神學,必然帶來否認耶穌基督中的上帝的啟示的結果。……要給它(自然神學)這一位置,就是把自己,儘管不是故意的,放到導致這一唯一拯救者的道路上」,67 如此一來,啟示的概念就和理性、歷史、人性等等用詞連接在一樣的水準上了。對自然神學的拒斥只是在宣告耶穌基督乃獨一無二的有效性此自我證明的反面;教會所宣告的是唯一能幫助的只有上帝的道。教會的見證是對上帝在耶穌基督內既有的啟示再確信、再告白,是對這一事件的見證。68

巴特的神學知識論對未正確對準基督耶穌此中心焦距的神學懷疑論、神學世俗主義、人文主義等思潮加以批判,他以啟示者(父),真正被啟示者(子)及彰顯被啟示者的(聖靈)為其神學知識論的判準,並在此基礎上肯定神學知識論的真實性(veracity)。

滑动以查看

* 本文原着載於《讀者》第八期(2004),頁35-56。經授權轉載,特此致謝——編注

** John Baillie,《人怎樣認識神?》(Our Knowledge of God; New York: Scrilbner,1939)。——編注

1. 郭鴻標,<巴特如何理解教義學系統>,載鄧紹光,賴品超編,《巴特與漢語神學》(香港:漢語基督教文化研究所,2000),頁125-126。

2. 巴特著,魏育青譯,《<羅馬書>釋義》(香港:漢語基督教文化研究所,1998),頁141。

3. 同上。

4. 同上,頁167。

5. 同上,頁54-55。巴特引用基爾克果的話,表達信仰所具有的特性,信仰的逆理性(paradox)。

6. 戈爾維策著,<教會教義學(精選本)>,載巴特著,何亞將、朱雁冰譯,《教會教義學(精選本)》(北京:三聯書店,1998),頁9。

7. 托倫斯著,阮煒譯,《神學的科學》(香港:漢語基督教文化研究所,1997),頁56。

8. 同上,頁60。

9. 同上。

10. 同上。

11. Karl Barth,《教會教義學(精選本)》(Church Dogmatics: A Selection; Selected & with an Introduction by Helmut Gollwitzer;trans. & ed. G. W. Bromiley; New York: Haper Torchbooks, 1962),頁82。

12. 巴特着,龔書森譯,《福音的神學:導論》(台南:東南亞神學協會,1975),頁3。

13. 同上,頁4-5。

14. 同上,頁5。

15. 同上,頁7。

16. 同上,頁15。

17. 同上,頁17。

18. 同上,頁18。

19. 同上,頁7。

20. 同上,頁8。

21. 巴特著,胡簪雲譯,《教義學綱要》(香港:基督教文化出版社,1972),頁14-15。

22. 同上。

23. 巴特著,《福音的神學》,頁9。

24. 劉小楓,<上帝就是上帝>,載鄧紹光、賴品超編,《巴特與漢語神學》,頁90。

25. Hans Urs von Balhasar,《巴特的神學》(The Theology of Karl Barth;San Francisco: Ignatius Press,1992),頁76-77。

26. 陳家富,<從辯證到類比?——一個對卡爾巴特神學知識論的探討>,載鄧紹光,賴品超編,《巴特與滇語神學》,頁101-104、112、118、122。

27. 劉小楓,<上帝就是上帝>,頁91。

28. 陳家富,<從辯證到類比?>,頁117。

29. von Balthasar,《巴特的神學》,頁136-138。

30. 同上,頁165-166。

31. 郭鴻標,<巴特如何理解教義學系統>,頁125。

32. 鄔昆如,<從多瑪斯五路證明看類比概念的演變,以及其現代意義>,載曾仰如編,《多瑪斯論文集》(台北:先知出版社,1975),頁337。關於巴特思想中對人類知識,在認識上帝是容易產生的混亂,請參看楊慶球,<基督教對真理觀的回應>,載氏著,《俗世尋真:基督教與現代哲學》(香港:宣道出版社,2002),頁93-96。

33. 鄔昆如,<從多瑪斯五路證明看類比概念的演變,以及其現代意義>,頁347。

34. 巴特著,龔書森譯,《福音的神學》,頁17。

35. 同上,頁11。

36. 同上,頁33。

37. 同上,頁44。

38. 同上,頁46。

39. 同上,頁46-49。

40. 鄧紹光、賴品超編,《巴特與漢語神學》,頁212-213。

41. Karl Barth,《福音的神學:導論》(Evangelical Theology: An Introducation;Gand Rapids: Eerdmans, 1979),頁55,引自鄭順佳,<巴特的聖靈論>,載《山道期刊》41(2001),頁24。

42. 同上,頁24-25。

43. P.J.Rosato,《主聖靈:巴特的聖靈論》(The Spirit As Lord: The Pneumatology of Karl Barth;Edinburgh:T.&T.Clark,1981),頁25-43。

44. 趙紫宸,<巴德的宗教思想>,載鄧紹光、賴品超編,《巴特與漢語神學》,頁32-34。

45. 巴特著,《教會教義學(精選本)》,頁16。

46. 巴特著,魏育青譯,《(羅馬書)釋義》,頁540-541。

47. 同上,頁460。

48. 巴特著,《教會教義學(精選本)》,頁5-6。

49. S. W. Sykes,<巴特神學的中心> (Barth on the Centre of Theology),載氏編,《巴特:神學方法論研究》(Karl Barth: Studies of His Theological Methods;Oxford: Clarendon Press,1979),頁19-21。

50. Capax是指容積、承載量。參看趙紫宸,<巴德的宗教思想>,頁28。

51. Karl Barth,《教會教義學》(Church Dogmatics;trans.G.W. Bromiley; G. W. Bromiley &T. F. Torrance eds;Edinburgh: T &T Clak,2000),卷一第二部,頁21。

52. 同上,頁26。另參Barth,《福音神學》,頁18。

53. 巴特著,龔書森譯,《福音的神學》,頁52。

54. Barth,《福音神學》,頁58。

55. Barth,《教會教義學》,卷二第一部,頁205-206。

56. 同上,頁207。

57. 巴特著,何亞將、朱雁冰譯,《教會教義學(精選本)》,頁15。

58. Barth,《教會教義學(精選本)》,頁38。

59. 巴特着, 《教會教義學(精選本)》,頁16。

60. Barth,《教會教義學(精選本)》,頁44-45。

61. 同上,頁51。

62. Karl Barth, 《(羅馬書)注釋》(第一版未修訂重印本)(Der Romerbrief,Zurich,1963),頁1、7。引自劉小楓,<上帝就是上帝>,頁76。

63. 劉小楓,<上帝就是上帝>,頁80。

64. 巴特著,何亞將、朱雁冰譯,《教會教義學(精選本)》,頁30-31。

65. Barth,《教會教義學》,卷一第二部,頁209。

66. Barth,《教會教義學(精選本)》,頁51。

67. 巴特著,《教會教義學(精選本)》,頁17。

68. 同上,頁44。

△劉錦昌,林稚雯攝

劉錦昌,台灣基督長老教會聖經學院院長,辅仁大學哲學研究所碩士,台南神學院道學碩士(M.Div.),輔仁大學神學碩士及博士候選人。現任教於台南神學院,教授神哲學相關課程。

△摘自:http://www.ccccn.org/book/html/150/9339.html