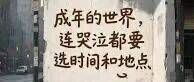

成年人的世界,连哭泣都要选时间和地点。(图片来自网络)

“那年春天,我过得十分艰难,和命运苦苦抗争,却丝毫看不到出路,经常在火车站的自动扶梯上就哭起来。”

打开英国女作家德博拉.利维的书《我不想知道的事》,第一段就让我泪眼朦胧。

这似乎是二十多年前我某段年轻岁月的写照。同样是春天,只不过,我当时哭泣的地点不是在火车站的自动扶梯上,而是从地面下到八宝山地铁的那段台阶上。

对于一个成年人来说,在一个明晃晃的白昼世界里,找到一个可以肆意哭泣的地方太难了。所以只能在人潮涌动的地方流泪,因为周围的人都在匆匆赶路,没有人会注意到你。

那段时间,我的个人生活出现了一条巨大的裂缝,工作中也有很多不如意的地方,整个人扛不住了。每天,我在人前强颜欢笑,听到别人讲好玩的笑话,故意拼命地笑,直至笑出眼泪。

只有我自己知道,那泪不是从眼里流出,而是从心里流出的。

前几天读到一篇关于孽缘和孽债的文章,里面的一个主人公,为了掩饰自己失去母亲的悲伤,硬生生学会了游泳,因为这样可以在水里流泪,不让别人看到他外泄的悲伤。

那一刻,我真想拥抱他。因为我知道那种把悲伤隐藏起来的感受——如同把匕首藏在口袋里,最终它会刺破衣服,也会刺痛你的心。

很多时候,成年人在这个世界是没有痛哭的权利,也没有适合痛哭的地方。因为他要扛住坚硬的生活,上老下小都看着他呢。他只能把所有的难过都积蓄起来,小心翼翼地选个时间和地点,然后小声哭泣或者大声痛哭。

如果你看到一个泪流满面的成年人,记得一定上前去安慰他。因为,那是他明目张胆的崩溃。

还是在我人生最难的那一年。某天,我从北京医院看完病出来的时候,看到一个中年女人裹挟着一股风,疾疾从我身边走过去。她的肩膀耸动着,我能感觉到她在无声哭泣。她走到一棵榆树下时,突然把头靠在树干上,放声大哭。似乎只有这样,她横无际涯的悲伤才能找到一个有力的支撑点。

我看到她手里抓着几张纸,应该是医院的诊断书。我犹豫了一下,但还是没敢上前打扰她。因为有人说过,人生最大的喜悦和最大的悲伤,只适合一个人享受和承受。我这样一个全然的路人,突然闯进她的悲伤里,可能会让她感到唐突。

那个女人梳着普通的马尾辫,头发凌乱,上身穿着一件普通的白T恤,下身是一条黑色裤子。她背着一个皱巴巴但鼓囊囊的帆布包,我猜里面装着刚取到的药。她看上去显然属于体力劳动者阶层,全身都是被生活碾压过的消瘦和清苦的味道。我知道一场疾病,对这样的人群来说意味着什么。

不过,我当时居然有点羡慕她——至少,她还有哭泣的能力,而我的泪窝,已经干涸许久了。

几年前回国,路过北京医院时,我还特意在那棵她当年哭泣过的榆树下驻足良久。二十多年过去了,满树繁茂的叶子也掩盖不了榆树内在的苍老。

树犹如此,人何以堪。我和榆树都在不同的时空里老去。

那个哭泣的中年女人,我知道此生再也不可能碰到她了。她如一片雪花,无声地融化在北京那个乍暖还寒的春天里。希望她还活在人世,并且安好。

对她,我心里一直是愧疚的——当时我应该递给她几张纸巾,并且拍拍她的肩膀,假装信心满满地说:一切都会好起来的!或许来自陌生人的善意,会让她感觉好受一点。

可是,当时我自己的生活也乱成一团麻,踩在世界这朵棉花上,深一脚浅一脚的,一点底都没有。

自己都活得像中空的树洞,如何能安慰她?

隔了二十多年的时光,回头再看当年自认为的巨大困境,发现人生其实没有越不过的山丘——对于那些生活中的难题,如果有能力有勇气,就去解决它;倘若没有,就交给时间吧,然后告诉自己,一切都是最好的安排。

时间馈赠给我的“礼物”是,如今的我,很容易就可以把人生看到底——我们本身和我们所经历的一切,不过是时间之河上飘浮的偶然之物,哭泣也好,欢笑也好,最后都会过去。

就像此刻我所在城市的这场暴风骤雨,注定不会终朝。

——End——

作者简介:林世钰,媒体人,作家。曾出版《烟雨任平生:高耀洁晚年口述》《美国岁月:华裔移民口述实录》《新冠之殇》《潮平两岸阔:中国留美学生口述实录》《美丽与哀愁:一个中国媒体人眼中的美国日常》《与女书》等书籍。其中《烟雨任平生》被《亚洲周刊》评为2019年度“十大好书(非虚构类)。