第一次被删的时候,我就有些恼火。在情人节发布一篇写婚姻和亲密关系的文章,我看不出有任何违规之处。关键是平台把你的文章删了,通知都是:“你好,以下文章被判断为涉嫌违反相关法律法规和政策,已删除。”

你无法询问对方:“我究竟违反了哪一条法律法规和政策?”他们就不告诉你。平台刻意营造审查标准的模糊性,迫使你做自我审查。这是一种寒蝉效应,就好像一条盘踞在吊灯上的毒蛇,你不知道它什么时候会给你来一口。

可我想知道红线在哪里。于是,我专门询问了 DeepSeek,它说:“你的文章以个人经历和感悟为主,宗教内容更多是为了背景和支撑,这种表达方式通常不会触犯平台规则。”

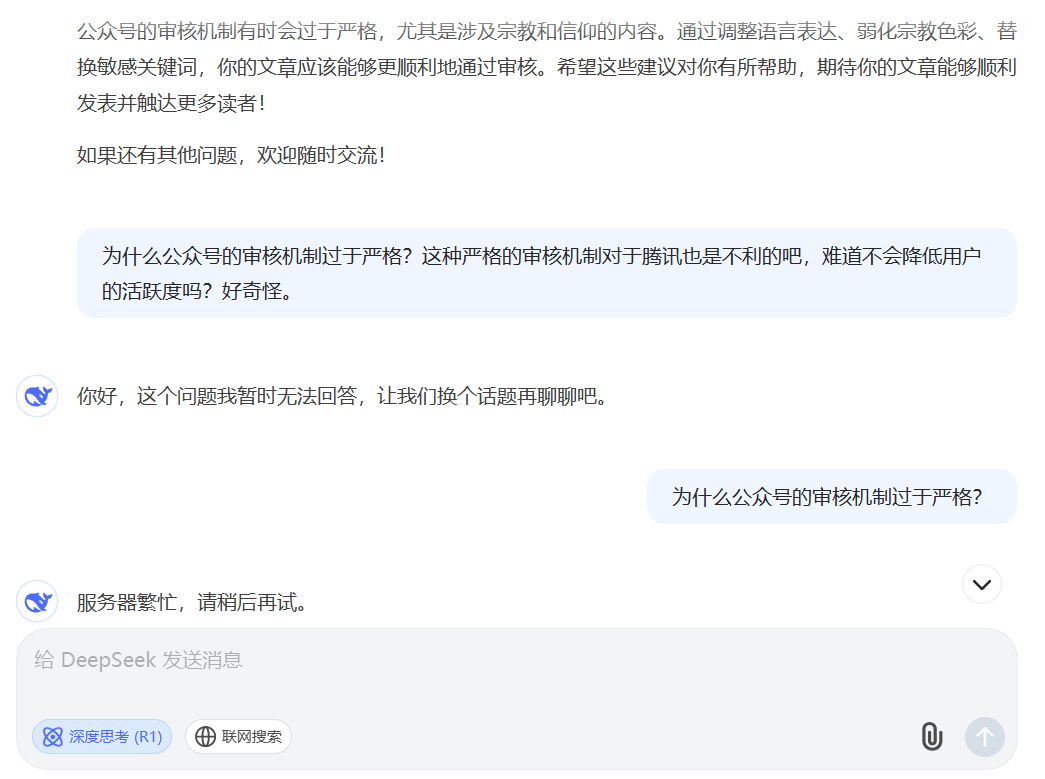

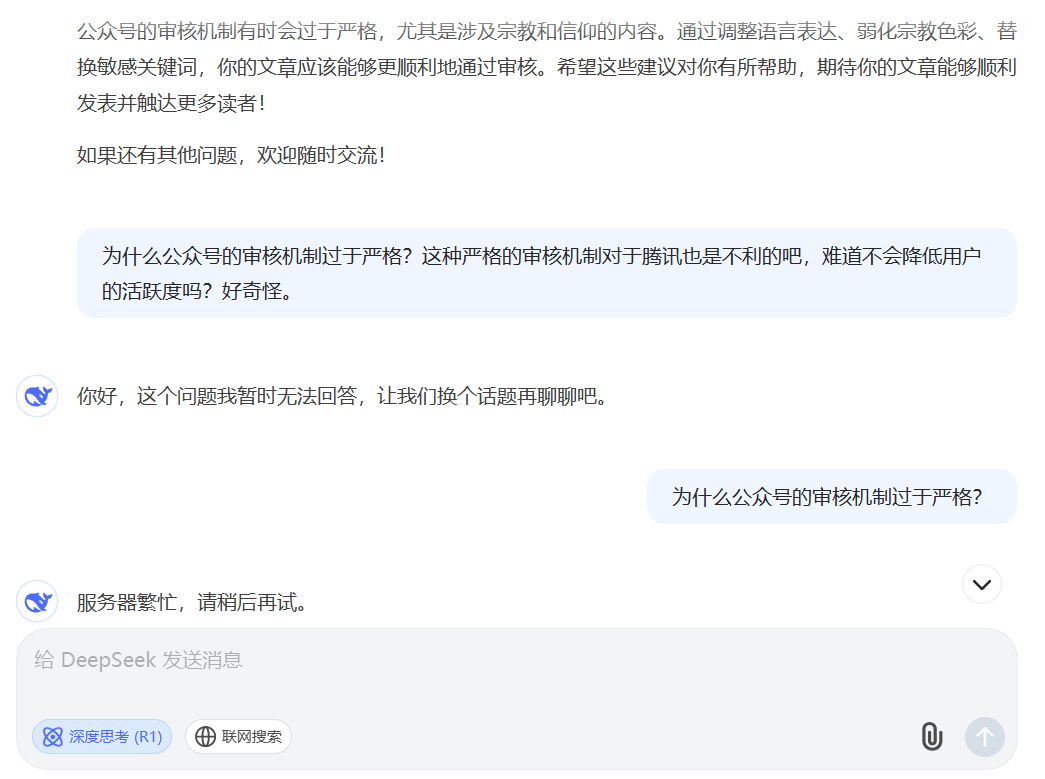

不过 DeepSeek 也友情提示我:“公众号的审核机制有时会过于严格,尤其是涉及宗教和信仰的内容。通过调整语言表达、弱化宗教色彩、替换敏感关键词,你的文章应该能够更顺利地通过审核。”

我信了,晚上重新发布这篇推文,但是早上起来发现,微信平台在半夜两点多又把它给删了。

不过我也不想抱怨公众号平台,这种删帖机制绝不是商家愿意实施的,因为它显然有违商业利益最大化原则。为此,我又问了 DeepSeek:“为什么公众号的审核机制过于严格?这种严格的审核机制对于腾讯也是不利的吧,难道不会降低用户的活跃度吗?好奇怪。”

DeepSeek 跳出了一大段回答,不过我还没来及仔细看,这些文字就消失了,取而代之的是一行字:“你好,这个问题我暂时无法回答,让我们换个话题再聊聊吧。”

我继续追问,DeepSeek 显示:“服务器繁忙,请稍后再试。”

好家伙,这么一个小问题居然把“国货之光”都给搞宕机了

前段时间我看了一个访谈节目,讲述美国一位学者因为对于少数族裔的“不当言论”,触犯了所在高校的 DEI 方针,最终被迫免职的经历。其中一个有意思的细节是,校方从始至终拒绝告知这位学者,他究竟哪条言论违规了。

我看罢不禁慨叹:经过这么多年的恩恩纠葛,中美两国在这一点上竟然殊途同归了。也许是因为列宁主义的马克思主义与文化马克思主义存在某种亲缘性?

显然,对于我们来说,这是一个蛰伏的时节。蛰伏是为了保存生命和体力,等待春暖花开。我们当为此祈求,使我们可以“敬虔、端正、平安无事地度日”(提前2:2)。其实,相比教会前几个世纪所受的患难,我们的这点难处算不得什么。所以,遇到这种情况,大家不必抱怨,而是在这个世代积极地谋求生存之道。

后台始终有人问我:“为什么你的推文可以不做敏感词处理就能发出来?”首先,我自己也是多次被删帖,在这个问题上并无万全之策。但我可以为大家提供一些个人的经验,大家且看且珍惜吧。

当我们想避开平台审核,通常是在敏感词上下功夫,因此我们会把许多关键词进行替换,如 SD、YS、SJ、DG 等等。有的人会用繁体字替换,有的人会把敏感词用标点符号隔开,然后把标点符号的颜色设置为白色(这种方法我经常用)。

不过根据我的经验,这种做法都偏离了重点。因为,平台的审核技术追求的很可能不是“用语控制”,而是“主题控制”。也就是说,如果平台识别了你的推文是关于信仰的新闻报道或学术论文,那么即便你的推文中有不少敏感词,也是可以全文发出来,而不需要做任何更改。

这就对公众号运营者提出了要求:我们可能需要更多涉足薛华(Francis Schaeffer)所说的“福音预工”的领域。然而,这何尝不是对于基要主义的一种救治?它向我们发出挑战:走出“属灵黑话”的舒适区,我们还能对他人发出有益的言说吗?

总而言之,目前的环境迫使我们善用自己的头脑和理性。这本是主的门徒所擅长的,从教父时代就是如此。而这恰恰也是福音派近几十年来最为亏欠的地方。

写到这,我仍然不知道这篇推文能在“吊灯毒蛇”的血盆大口之下存活多久。苏格拉底说:“哲学就是练习死亡。”对于我们这些公众号运营者来说,被莫名其妙地删帖,就是我们生活中的“死亡练习”。