我的心肠似乎变硬了。

就如同我的骨与骨之间缝隙已闭合,最终变为不能弯曲的强直状态一样。

去医院的路上,打电话给姐姐,问老爸的病情是否转危为安?姐姐说一夜平安,但大夫说还要在危重病房观察一周。

昨夜里辗转难眠,甚至不知道该如何祷告,在手机里查询第二天的航班,但不知道该飞往何处?

老家的医院不敢接收救护车送来的父亲,只能往上级医院转,为了抢时间,医院的救护车负责把父亲送至泸州的西南医大附属医院。

之前全家人在上一次父亲住院时做过一个决定,保守治疗不动手术。父亲85岁高龄了,心脏血管已是大面积堵塞,父亲说他不想活受罪了。

老家的医生不敢动手术,却抛下一句:“既然能救一命,为什么不救呢?”

这话像一把利刃,插进全家人的心尖,为了不留遗憾,全家人赶往诊治技术更高的医院。

哥哥打电话问我是什么选择时,我犹豫了一下,转念一想,我也背不起不救的自我谴责啊。

正是吃晚饭的时间,一家人都还饿着肚子,弟弟的抢险服还没脱下, 就要随救护车和姐姐一起送父亲去外地医院。赶紧提醒姐弟俩医院小卖部里买点干粮带着,还有一个半小时车程,接下来还有硬仗要打,需要保存体力。

晚上十点抵达医院,教授做这个微创手术毫无把握,先告知家属,病人很有可能下不了手术台,让做好心理准备。姐夫哥哥嫂子带着母亲也随后赶到。

果真是命悬一线,父亲最要命的那根血管成一条将断的细丝线了。

感谢上帝,支架手术很成功,全家人悬着的心总算落地。

然危险尚存,还有好几根重要的血管堵塞严重,接下来还要手术,至于什么时候动手术,医生心里也没数。

高龄和手术组合在一起就是残酷。我问姐姐,可不可以不要再动手术了?让爸爸少受点罪?

姐说,你就照顾好自己,其他的别想了,爸身边有我们呢。

失眠的夜里,想起前几日的祷告,彼时父亲也是突然身体不适没吃晚饭床上躺着,也不肯去医院。

我跟上帝说,不要在我骨折还未痊愈的情况下接父亲走,再留给我一个遗憾。我希望父亲走的时候,爱他的亲人们都能在他身边,温暖相送。

这份祈祷里饱含泪水。其实人生怎么可能没有遗憾?想到熊猫先生独自一人悄然离世,我的心,疼痛依旧。

我那时唯一的祈愿就是他走时有亲人温暖陪伴相送,但是上帝没有垂听我的祷告。

我无数次的猜想过,他不叫醒我,是知道我还是会因为不忍心他受折磨打120送他急救。上帝不叫醒我,是出于对我的保护,不愿让我看到死神狰狞的面目。

有篇获奖散文《死亡是一个缓慢的过程》,作者写了他家收养的流浪猫和一位老同事走向死亡的漫长而痛苦的经历。我都没办法一次性读完。

看过一期医生访谈,说世上的绝大多数人走向生命终点的过程都是受尽折磨,很少有不受苦就走了的。医生们也想要“好死”的生命结局,但这结局不在人手的掌管之中。

熊猫先生最后放弃呼救,是知道上帝要结束他这人间炼狱般的病苦折磨,接他去美好的天堂了,这是支撑他战士般活着的盼望。那美好的仗他打过了。

最后一战的惨烈,他不想让亲人目睹,他只想把生命美好的一面留在人间。

父亲选择呼救,是那难受让他无法承受。父亲一向宣称不怕死,其实本能是怕的,他不知道死后会去往哪里?也不知道死亡是个很折磨人的缓慢过程。

二

我没有买机票飞回去。知道飞过去,只是给亲人添乱,一点忙帮不上。

母亲说泸州比老家地势还不平,医院附近的酒店在一个很陡的高坡上,她爬起来都费劲。母亲心脏不太好,第二天重感冒的哥哥就带母亲回了老家。一家人听从姐姐的安排,三姐弟一人两天轮流坐高铁往返,医院里陪伴父亲。

距离父亲罹患脑瘤做开颅手术已过去十四年,我才走出当年姐姐让全家人隐瞒我,父亲在医院抢救18天的伤痛,这伤痛让我觉得自己是父母最没用的孩子。

现在我体谅到姐姐当初做出隐瞒决定的艰难,因为残疾带来的不便,他们没有办法推着我的轮椅前行,那是狂奔的节奏,全力以赴之中没有两全。

全家人除我之外,目睹了父亲18天抢救中所受的酷刑折磨,也因此在父亲术后的这14年里,忍耐了父亲术后巨变的脾气,一边疯狂囤积保健品,一边朝着倒掉了剩菜残羹的母亲和儿女怒吼。姐姐被父亲无端咒骂哭着出门,愤愤的发誓再也不管,可父亲身体有点不舒服,立马又赶回来。姐姐算是最会哄父亲的人了,家里兄弟两个被父亲吼得青筋暴起,常摔门而出。过两天又没事一样回来,哥哥给父亲剪脚趾甲,弟弟买回父亲最爱吃的甜食。儿女们心里都还记得,父亲这辈子是家里的顶梁柱,为了给儿女们一个温暖的家,父亲吃够了苦,还乐呵呵的。

父亲术后我每年飞回家探望,目睹着他每天动不动就朝母亲怒吼,母亲温柔顺从了一辈子,尽心尽力照顾父亲十余年,被父亲吼得心惊肉跳,委屈极了。每当我去制止,父亲就更生气。眼前的父亲总让我感觉陌生可怕,他不再是从前的父亲了,却依然还是。

父亲也有心平气和讲话的时候,那时他会充满感情的讲:“我还有今天,多亏了老伴和儿女们。这辈子我感觉很幸福。”

这两年,父亲脑梗后明显的不爱说话了,常垂着头发呆,口水一直流啊流,家里到处是他的口罩,他的身体散发出一种浑浊的臭味。母亲受不了这味道选择分房而睡,父亲觉得被嫌弃了,就闹腾着要去住养老院。

有时心疼母亲,就暗自祈祷,希望上帝接父亲走。过后又心里自责,到上帝面前忏悔。

疾病衰老死亡,每个人的必经之路,走着走着就不知不觉面目全非,不敢说我还是我了。

按着预约的时间去了医院复诊。十几年身在异地生死抗战的马拉松训练,我已经习惯了独自应对很多事情,如果谁说要陪我去医院,我反而不习惯了。

真是没有白白受苦,曾经脆弱的心明显有了厚度和硬度。不似以前那么多愁善感了,经历情到深处人孤独之后,内心浓烈的情感也逐渐稀薄淡然很多。不想见的不见,淡然远去的,就任他远去吧。

以前读李修文的散文《山河袈裟》,那纸墨间满溢出来的浓烈情感,让我看到自己也有着相似的情感浓度,后来再读他的《诗来见我》,就已承受不了这扑面而来的浓烈与厚重了。同样是古诗照今人,潘向黎的“杜甫埋伏在中年等我”,却更让我品出“明日隔山岳,世事两茫茫”的心绪。

父亲接下来会如何?不能往深处想,那就不想。一日的难处一日担当就够了。

至于我的复诊结果,没什么可说的。既然这病被称为“不死的癌症”,漫长的疼痛就是日常功课,大夫说30%的病人会影响到手关节,我是其中之一。

人活着就是尽人意,听天命。相信上帝自有安排,不必为不可知不可掌控的明天忧愁。

晚饭后出门,在小区的健身广场上倚着铁柱站一站,伸展一下双臂,做一套手部运动。还能动,就是幸运。

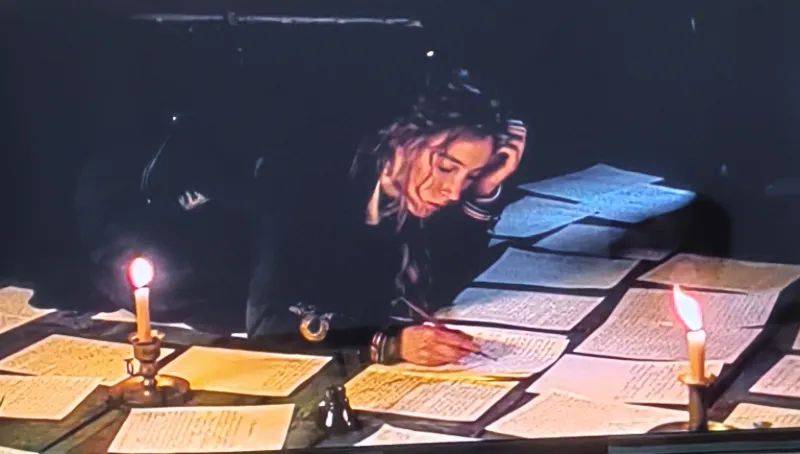

夜的床上安静灵修,默想上帝的话语,将心里的纠结难过通通交托放下。

生死即在上帝的手中,我的祷告也简单:

“求你按着你给你仆人的应许,以你的慈爱安慰我。 ”