圣经说,神看一日如千年,千年如一日。

我是肉体凡胎,无从体会千年如一日的况味。但我相信,2001年9月11的那个早晨,身在纽约世贸大厦上的人,一定经历了“一日如千年”的痛苦煎熬。

至今,我还清楚地记得,世贸大楼倒塌前,电视画面传来身在大厦高层里的声音:“我们马上都要死了!”

1

新千年到了,世界日新月异,节奏快得让人眼花缭乱。

熟悉的越来越远,逐渐陌生;陌生的,慢慢成了生活的常态。

2001年9月10日,是新千年的第二个教师节。在人大校园拥挤的教师宿舍区里,我和师兄弟们辗转腾挪,爬上了三楼,向退休不久的导师祝贺节日。

临近退休,高校升格,我导师也顺利升为部级干部,学校及时给他调整了住房。老旧住房仍然没有电梯,需要每天爬上爬下。

大多数人住在楼上,可我依然还是穴居一组,租住在单位阴暗的地下室内,尽管毕业已经6年。听着屋顶上传来的脚步声,我时常幻想,我正躺卧在香山脚下某一处灿烂阳光下的草地上,头上的白云缓缓飘移,远处松涛阵阵,身边白杨树哗哗作响。9月初秋的下午,空气略带凉意。

在空气有点发霉的地下室里,摆放着单位的电视网络设备,转播CNN、BBC、HBO、国家地理和凤凰卫视的电视节目,伴着终日呜呜作响的机器噪音,我一住又是两年。

曾经熟悉的六郎庄越来越小,破旧的平房渐次化作了一地瓦砾。先前绿油油的菜地,已被先知先觉者瓜分完毕。尘土飞扬中,高高的塔吊在吃力地滑动。

互联网开启了新时代,2000年网络泡沫破灭。但很多公司不为所动,四处招兵买马。新技术创造了更多机会,纸媒、网络上贴满了求职广告,薪资丰厚,年轻人不用为找工作发愁。

7月在莫斯科,中国成功申办了北京奥运会。10月7日在沈阳五里河体育场,国足击败阿曼,经过44年的熬炼,第一次昂首进入世界杯决赛圈。12月在卡塔尔多哈,历经15年的艰苦谈判,中国终于正式成为世界贸易组织第143名成员。

未来是美好的,每个人都满怀乐观的期待。尽管对于老人政治,大家充满了倦怠。

2

这一切,在2001年的9月11日戛然而止。

那天,晚饭过后,我照例坐在电视机前,观看凤凰卫视资讯台的新闻。

突然之间,电视画面切换到了美国纽约,世贸大厦中的一座冒起了滚滚浓烟!

主播陈晓楠急促地说:刚刚美国纽约发生了恐怖袭击!

常规电视节目中断了,电视新闻变成了美国遭受恐怖袭击的滚动新闻直播。

画面中,纽约的早晨是刺眼的蓝天。一架飞机缓缓飞来,直接撞进了世贸大楼,黄色的火焰从中部开始蔓延,升起了滚滚浓烟。像巨型邮轮的烟囱,在纽约蔚蓝的高空,升腾变幻。

就在主持人紧张播报的同时,另一架飞机又直冲而来,撞进了世贸大厦2号楼。

惊恐失措的人们四散奔逃,分不清哪是衣服,哪是脸。到处都是悲怆的呼喊,都是狼狈奔逃的画面。恐怖至极的人甚至开始从高层跳下,高空坠落的画面,已经定格为纽约恐怖袭击的一个符号。

十几分钟后,世贸大厦开始倒塌,巨大的烟尘遮蔽了纽约的天空。

那一刻,我才感受到纽约距离我们是如此之近,倒塌的世贸大厦仿佛就在我们的城市。

这是人类迄今为止最为严重,也最为血腥的恐怖袭击事件,遇难者总数高达2996人。

通过电视屏幕,亿万人亲眼目睹了世贸大厦的轰然倒塌。一时间,有人弹冠相庆,大声欢呼,疯狂庆祝。有人夜不成寐,悲痛欲绝。

看到滚滚浓烟的电视画面,我的第一感觉是惊诧。我以为自己看错了,或者电视播错了画面。我不相信,美国这么发达的国家,怎么会有人用飞机撞击大楼?

同时,我又有点兴奋。

终于,我们可以感受到世界同步的现场感,成了一个世界公民,是地球村的一员。我还想知道,这究竟是怎么一回事。

那一晚,我坐在电视机前,紧紧地盯着电视,兴奋地关注着大洋彼岸的美国所发生的每一个事件,生怕漏掉一个细节,直到凌晨2点睡意朦胧。

那一刻,我没有悲伤。尽管事后得知,遇难的2996人中,还有21名华人。在我的思想深处,这是美国人自己的事情。

3

美国遇袭,国人心态复杂。

在国内,欢呼的呐喊似乎远远盖过了悲哀的恸哭,更多的人则是幸灾乐祸,认为美国人咎由自取,罪有应得。谁让他到处欺负别的国家,这次终于知道自己疼了。

就在半年前的4月1日,美国一架军用侦察机与王伟驾驶的飞机相碰,致使中方飞机坠毁,王伟失踪。

早在两年前的5月7日,美国导弹袭击了远在南斯拉夫的中国大使馆,三名中国公民不幸遇难,北京各高校的大学生纷纷到美国驻华大使馆示威抗议。

人们往大使馆里面扔石头、砖头,大声抗议、辱骂。我也曾和激愤的青年学生一起,跑到美国大使馆前示威。

就在我身边,有人拿着喇叭,振臂高呼,声讨美国霸权。带头呼喊的声音,我似曾相识。急忙回头察看,竟然是我隔壁同学老马。他是许杏虎的同乡,江苏镇江丹阳人,同是出自镇江的丹阳一中。他的呼喊,是发自同乡的情谊。

同样在美国大使馆,就在我的身前,一个年长的女学生手拿书稿,大声朗诵讨伐美国的篇章。她慷概激昂,神情专注,非常投入。她是真诚的,看不出丝毫的虚假和做作。在她眼里,美国就是十恶不赦的凶手,是恶贯满盈的屠夫。

我清楚的看到,美国大使馆的外墙玻璃很多已经被砸碎,院子里面一片狼藉。甚至有人劝告扔石头的人们:里面的人有枪!但依然无法阻止狂怒的人们发泄怒气。

4

1999年,我在北京外国语大学参加了一个学期的英语课程学习。口语老师是一个加拿大小伙子,常常拿出国外的新闻报道让我们讨论。

有一天,加拿大外教拿出国外英文杂志的一张图片,英文的注释是,南斯拉夫军队有组织地屠杀穆斯林。但我们依然选择拒绝相信,这一切都是西方的阴谋,是西方媒体的偏见和片面报道。

我不知道这则新闻的出处,但我和很多人一样,相信这都是过滤掉的新闻,尽管对于真实的南斯拉夫局势,我们一无所知。南斯拉夫的民族冲突和政治冲突,在西方世界引起了极其激烈的反应,“人权大于主权”开始成为国际社会的共识,也是北约轰炸南斯拉夫的借口。

但在国内,我们知道的南斯拉夫,还停留于电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》、《桥》里的画面,止步于南斯拉夫游击队抗击纳粹侵略的英雄事迹。

关于南斯拉夫,我们只知道铁托,不知道他出逃美国的战友密洛凡·德热拉斯出版了《新阶级》一书,不知道面积不大的南斯拉夫怎么会很快分裂成五六个国家,更不知道南斯拉夫国内怎么会同意海牙国际法庭将国家领导人米洛舍维奇带走?

在很多人的眼里,世界充满了阴谋世界就是弱肉强食,我们国家还很不发达,常常被西方霸权欺凌。

而美国,无疑就是那个邪恶的化身。

我们不需要知道,美国是第一个把庚子赔款用来支持中国办学的西方国家;我们不需要知道,抗战最危急时,美国飞行员组建飞虎队,飞越驼峰运送中国急需的战略物资;我们也不需要知道,苏联要对中国核打击时,是美国向中国伸出了援手。

我们只知道,美国人很坏,美帝亡我之心不死,处处干涉别国内政,阻挡了中国收复台湾的统一大业。

我们理解的国家,是不需要依赖其他国家存在的孤立地域组织,谁的拳头硬,谁说话就管用,国家是狭隘的民族共同体。国和国之间,是你死我活的恶性竞争,比拼的是实力。强大的军事实力,是国家最大的安全保障。爱国,是每一个公民的责任和义务。至于谁在推行国家意志,希特勒还是斯大林,我们很少有人去考虑。

那一刻,我们忘记了共产主义没有祖国的教导,自愿沦为强大的民族主义思想的俘虏。我们根本没有想过,世贸大厦死难者中,也许还有我们在美国的工人阶级兄弟。

5

911袭击那一刻,我们不需要辨别是非善恶,不需要分辨真伪,我们不愿意了解我们为什么生气,美国为什么遇袭。

我们很多人不去讨伐恐怖分子反人类的无耻和滥杀无辜的残酷无情,却对终于有恐怖分子出手,为我们“报仇”而击掌相庆。

我们欢呼庆祝,开怀大笑。似乎我们只需要知道,敌人的敌人就是我们的朋友。国与国之间没有是非,只有利益。我们从小便被不断教育,国家间永远是弱肉强食,大鱼吃小鱼。是非,只是一个虚无缥缈的东西。

于是,我们与为911袭击欢呼的巴勒斯坦人一同欢呼,因为我们也同样痛恨美国人。我们很多人不明白,我们为什么痛恨美国,我们似乎不需要知道,也没有太多人愿意知道。即使恐怖袭击受害者中有我们的同胞,我们也不愿意关注。

让很多愤怒的是,谁让他们与美国人在一起?!

正义与邪恶,光明与黑暗,都是我们不愿触及的灰暗地带。我们更愿意相信自己朴素的直觉,相信我们大家群体性的感受。

对于失丧的无辜生命,我们不想关注,更不愿面对。个体生命的价值,如果不是英雄人物,不是伟人巨匠,在我们历史和现实的坐标里,找不到摆放的位置。

西方所谓“人权高于主权”说法,在我们看来,完全是粗暴干涉别国内政的借口,是强盗逻辑,是欺骗世人的陈词滥调。

“阴谋论”的灌输,模糊了我们的双眼,扰乱了我们的心智,我们心中种下的,常常是仇恨和怀疑。

我们不相信有是非善恶,不相信人有从上帝而来的爱心,不相信世上还有纯粹的爱。更不愿相信,有人会为了爱可以舍弃自己的生命。

我们缺乏爱心,即便我们接受到丰盛的爱时,我们依然冷漠无情,不知感恩,甚至以恶相报,满是怨恨。因为很多时候,别人的恩惠,让我们自觉卑微,无地自容,充满了羞辱。

当听到很多失事飞机上濒临死亡的乘客给家人留言是“我爱你”时,我们很多人依然不相信,爱能穿越时空,具有永恒的价值和力量。世界长存的,有信,有望,有爱。最大的是爱。

当邻舍突遭横祸,身陷巨大的悲伤、痛苦,急需怜悯、安慰和帮助时,我们本应施以援手,不应袖手旁观,更不能幸灾乐祸。但我们什么都没有做,只是不怀好意地围观,眼见一栋栋大楼倒塌,烟尘弥漫了天空。

6

1999年春节,我们从北京坐飞机到库尔勒,又坐了一晚上汽车,回到南疆的一个城市过年,那是我第一次去新疆。

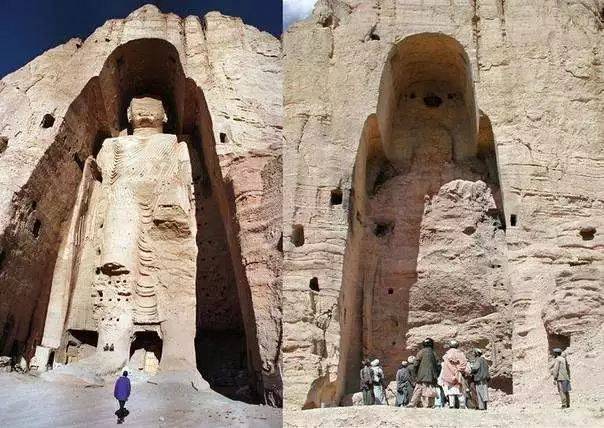

那一年,塔利班已经占领了阿富汗90%的国土,在国内实行严格的伊斯兰法规,禁止看电视、听收音机和其他娱乐活动。甚至拥有1500历史的世界文化遗产巴米扬大佛也惨遭塔利班野蛮轰炸,被破坏的面目全非。

塔利班极端原教旨主义思想很快影响到了周边国家。

走在大街上,面对路边摊贩陌生语言的大声喊叫,和挑衅的眼神,我心里满是恐惧。家里人说,天黑之后不要上街,就在家待着。

2001年10月,美国对塔利班发动攻击。很快,塔利班政权土崩瓦解。

2006年夏天,我再次回到南疆城市,街上再也没有我第一次感受到的惊恐,仿佛北疆城市的安静。我们放松地去街上的馆子吃饭,放心地在街上散步。我知道,这肯定和美国打击塔利班有关。身处内地,很多人感受并不深。

时至今日,乌鲁木齐“7-5”事件,昆明车站暴恐案件,我们开始经历和美国人一样的痛苦。回想当初的幸灾乐祸,我常常羞愧不已。为自己的无知、狭隘,更为自己曾经的人性冷漠。

袭击纽约世贸大厦的是恐怖分子,袭击昆明车站旅客的也是恐怖分子,他们反人类的罪行并没有区别,带给美国人的是痛苦,带给我们的同样是痛苦,他们滥杀无辜,同样都是我们的仇敌。我们不因他们袭击我们曾经恨恶的对手,而为他们鼓掌欢呼。就像我们的对手也不应为袭击我们的恐怖行为叫好。

如果那样,我们,我们的对手就会同样沦落于是非不变,就成了与恐怖分子同流合污的同类。

因此,灾难发生时,我们不能袖手旁观,不要奢望于自己可以幸免于难。

因为,

“没有人是一座孤岛,

可以自全。

每个人都是大陆的一片,

整体的一部分

……

因此,不要问丧钟为谁而鸣,

它就为你而鸣。”

北京生活的酸甜苦辣、喜怒哀乐,尽在《我在北京的那些年》系列,欢迎关注。

作者简介:老蒋,笔名迦南,人大哲学硕士,现居北京。在媒体工作多年,追求真理,喜爱历史、文化,热爱自由写作。

文章目录:

我的90年代——《我在北京的那些年》(一)

何不潇洒走一回?—-《我在北京的那些年》(二)

研究生时代:我不知道风在往哪一个方向吹——《我在北京的那些年》(三)

1997年,香港回归那一年——《我在北京的那些年》(二十二)

2001年在北京,我向往着水草丰茂之地——《我在北京的那些年》(二十三)