好像是去年,在朋友邀约的一个饭局上,一共五个人,四个是艺术圈的,其中两个是艺术家,就我一个不懂艺术。黄敏就是其中一个艺术家。五个人后来相视大笑,原来我们五人没一个长得像典型的汉人:有像蒙族的,有像回族的,有像维族的……黄敏呢,是那最不像汉人的一个,深眼窝,白皮肤,黑头发,戴一顶圆帽。她话不多,眼神却是别样的,有几分悲悯,有几分锐利,也有几分无奈。

后来就越来越熟了,私下里经常交流对各种问题的看法,意见每每出奇的一致,于是交流就越来越深入,成了真正的朋友了。黄敏还多次邀请我去她在宋庄的工作室,于是我打车从西南四环拐角穿越整个北京城去了东六环开外的宋庄,只为着和她聊聊闲天,从下午四点聊到凌晨。

当然也看了不少她的画,先是在网上,后来就是在她工作室。我虽然不懂画,但能感受到她的画好,正如刚认识她的时候她那眼神给我的印象:有几分悲悯,有几分锐利,也有几分无奈。

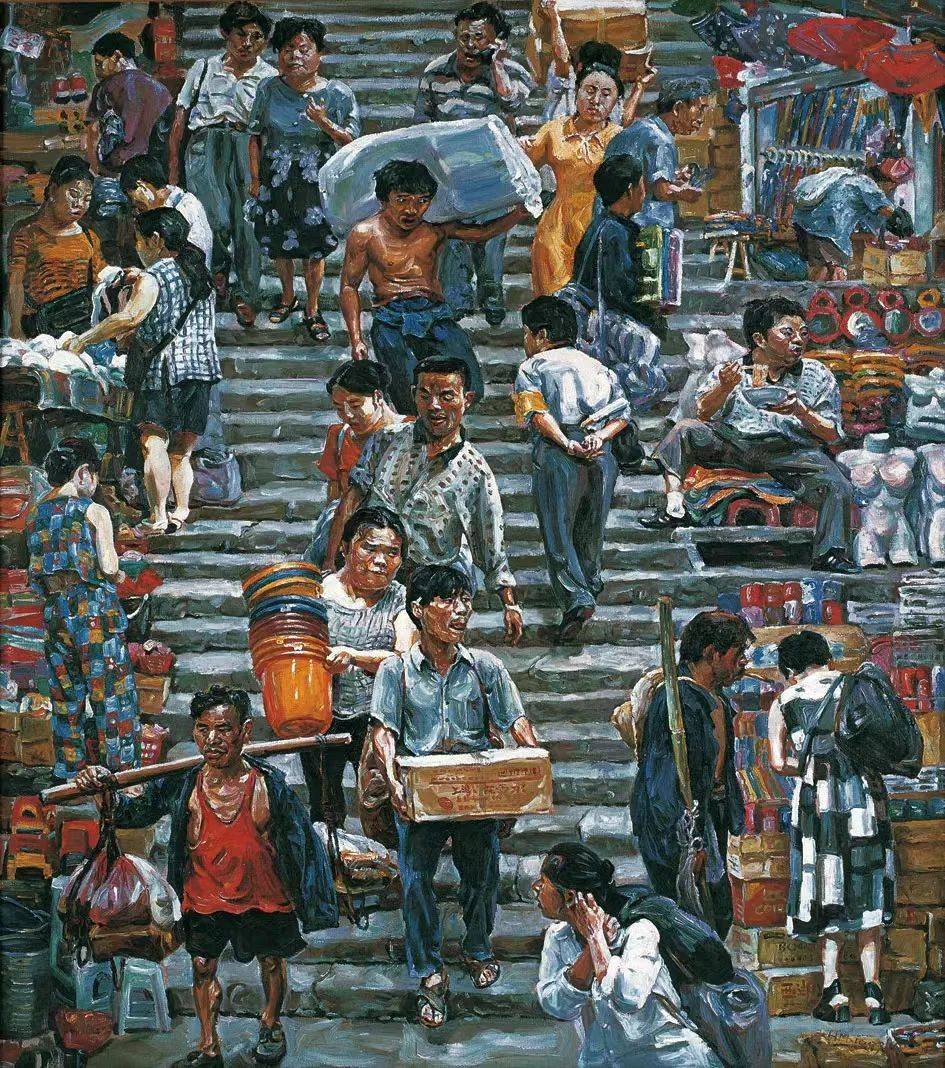

她画的是中国底层百姓的生存状态与灵魂,她与他们同呼吸共命运。虽然她的作品被西方藏家激赏,她不是个世俗意义上的穷人,但她认为自己就是底层,而且我们大多数人都是底层,焦灼、挣扎的底层。

她的画让我心惊,也心疼。我赞赏她的悲悯,惊异她的力度,体谅她的无奈。

约了好几次一起正经地聊聊艺术,但大家都特别忙,总是找不到合适的时间。黄敏9月4日—11日要在德国慕尼黑搞大型作品展,最近忙得脚板朝天,我们决定,索性就别再找时间了,就在忙中聊一次。于是,就有了下面的对话。

萧三匝:很多人把艺术说得玄之又玄,特别高冷,你认为什么是艺术?什么是好艺术啊?

黄敏:这个问题好大啊!我认为,艺术不应该是那种高冷、玄之又玄的东西。艺术就是人对自己所处的政治、文化环境和生存状态等诸多问题发生思考,并通过视觉手段来呈现这些思考,从而引起人们的情感共鸣和理性反思,进而产生某种启迪的创作活动。好的艺术作品不受时空限制,是要体现普世价值的,并应该荣耀那个超验永恒的存在。

黄敏:的确很难,艺术家首先作为人,需要敬畏造物主、洞察人性的幽暗,然后才能深刻认识苦难的根源,才能通过现象敏锐地捕捉到本质,找到自己表达的切入点。认识造物主,也才能意识到自己的有限性,才能真正做到谦卑。

萧三匝:好的艺术有没有公认的标准?为什么很多现当代艺术名作普通人根本看不懂?

黄敏:公认的标准肯定是有的,但这个标准又是特别综合复杂的,通俗地也可以讲是“品质”、“高级”、有价值等。不过按我总结,标准主要是两点:一个是思想的深度,一个是视觉技艺高度。普通人看不懂艺术名作是正常的,因为我们这里流行的是实用主义,人们看重的是眼前的利益,追求的是立竿见影的效果。除了艺术专业的人,很多人没有耐心去学习,甚至没有认认真真地看过一个展览。这一点和西方人不一样,他们周末习惯排队参观美术馆、博物馆。另外,人是有差别的,各种因素都会导致对艺术的理解力不同。

萧三匝:追求思想深度主要是思想家的责任,艺术家追求的思想深度与思想家有何不同?

黄敏:思想深度是各行各业的人都应该努力去追求的,如果没有思想深度,我们的历史文化和日常生活都只能在权力面前呈现单一、苍白的形态,如同行尸走肉。

其实人们面临的问题和挑战都是一样的,只是表达方式不一样。艺术家需要用视觉语言去呈现思想,思想家需要用准确的文字表达思想,一个是形象思维,一个是理论思维,两者难度都很大,而且两者又是交互影响的。

萧三匝:至于技艺,每个人都能看出来艺术家呈现的视觉的技艺高度吗?还是需要深入了解艺术史才能做出判断?

黄敏:关于技艺高度的辩别,我感觉,即使是专业艺术学院毕业的人也不一定能做到。对艺术做出准确的判断的确需要了解艺术史,还要多看各种展览,仔细理解经典作品、拓宽视野,保持不断学习的能力和习惯,才能增强判断力。

萧三匝:有一种说法——“人人都是艺术家”。这样看来,这个说法其实是偏激的,不能深入艺术史脉络,就不可能成为艺术家。

黄敏:“人人都是艺术家”是约瑟夫•博伊斯说的。他的很多作品,是艺术对日常生活的介入与思考。他认为,艺术不只是艺术家的作品,只要以充满生命力的态度独立思考,拥有自由自在的创造力与想象力,每个人都是艺术家。自由,等于创作,等于人类,生活本身就是创作的表現,创作也是人类存在的唯一可感形式。他打破了之前要成为艺术家的各种门槛,也不认为艺术品只存在于画廊、美术馆。博伊斯之后,艺术的价值已不满足于停留在单一的、既有的形式审美的范畴,它同诗歌、文学、音乐以及哲学一起,承担着对人类文化机制质疑、破坏和重建的重任。从某种意义上看,由他提出的当代艺术独特的观念,通过他的行为和艺术改变并拓宽了世界艺术的发展方向。从这个意义上来说,博伊斯同时也是一个大思想家。

萧三匝:你的绘画,大多聚焦于呈现中国底层百姓的生命、生存状态,为什么选择这样的定位?

黄敏:这个和我的经历相关。我从小跟随爷爷学习中国画。爷爷1907年出生,1998年去世,完全见证了上个世纪的风雨。他参加过抗日宣传,被四川军阀追捕。四五十年代回老家和奶奶一起成立女子学校,六十年代下放农村,八十年代初回城。我一边和他一起画画,一边听他曲折的人生故事,度过了丰富珍贵的童年时光,他也让我从小就关注到家国命运对于个人的重大影响。“时代的一粒灰,落在每一个人身上,都是一座大山。”我经常思考的问题是,这样的大山为什么不去尽力移开呢?这让我一直不平静。

另外还有一个重要的原因。我高考前,我慈爱能干的母亲突遭车祸去世,让我深深感受到生命的脆弱,这至今都是我内心深处的最大伤痛。所以在川美读书期间,我一有时间就去茶馆、街道画各种各样的人,通过观察他们的状态体验每一个人的生活。

我们这片土地上一直都奉行“成王败寇”的功利主义传统,在我们这里,除了特权阶层,没有中间阶层,只有底层,其实我们都是底层。

萧三匝:深有同感,我也从来没觉得自己是什么“精英”。“精英”这个词在中国已经烂掉了。中国的所谓“精英”,大多是伪精英,真正的精英,核心是公共担当精神。这个说起来话长,咱们还是聊艺术,聊聊你的师承呗。你本科在四川美院,研究生在中央美院,哪些老师深刻地启发了你?我感觉你的风格跟你在中央美院的老师刘小东有些像,都是画底层百姓,而且似乎都体现了底层百姓的无力,有人说过你俩像吗?

黄敏:在四川美术学院油画系期间,很多老师对我都有影响,主要有马一平、李正康、罗晓航等等,尤其马一平老师的鼓励和因材施教对我帮助很大。国外的绘画大师弗洛伊德、奥尔巴赫、培根等人的作品都是我喜欢的。毕业之后,我2000年来到北京,本想考中央美院四画室袁运生老师的研究生,但可能我本科的毕业创作很适合三画室,所以就顺理成章去了三画室。当时的导师是詹建俊、谢东明、刘小东。我的作品的确和刘小东老师一样,对社会现实方面都比较关注,但在具体主题、绘画方式上切入点还是完全不一样。的确,在三画室待了几年之后,在油画语言上潜移默化、不知不觉中有了画室的共同特质。这个问题我一直在反思,也希望通过自己的努力尽快摆脱,努力挖掘自己的创造潜能和主动意识。

萧三匝:你的具体主题、绘画方式上切入点与刘小东不同,这个可以再谈谈。

黄敏:按我个人有限的观点看,说的不对的地方请原谅哈。刘老师绘画是很严谨的学院方式,在户外也基本上都是写生,摆模特,以照片资料作辅助,他的画面控制能力的确很强,学院的功底扎实深厚,画得很好。我基本是利用自己平时出门遇到那种特别有触动的场景所抓拍的照片,都是老百姓的自然生活状态,在工作室里再重新创作。在题材、画面处理方面,因为我从小受中国画的影响,不自觉的用了散点透视、册页卷轴的形式,画面的处理没有遵循学院所要求的关于空间、虚实、色彩的严谨要求,而是偏重于自我内心的感受,注重线条的运用。大概的区别就是以上几点吧。

萧三匝:我发现你的艺术最大的特色是两点:一是心态上的悲悯;二是表达上的力度。你是如何概括自己的特点的?

黄敏:谢谢你看到这两点我一直重视的东西。我对自己的评价是:除了你讲的这两点,我的确是感同深受、发自内心地在表达自身面对现实中的矛盾,人的脆弱和无力。另外,因为信息的便利,我也一直关注着世界各地各种形式的当代艺术,比如各种双年展等。现在许多作品在语言、材料、技术上越来越丰富。我也关注与科技结合的沉浸、互动式多媒体等炫目的环境、装置艺术作品。比较之下,偶尔会觉得自己的作品太老太土,太不合时宜。但回到自己所处的这个真实又荒诞的世界中,看到太多趣味方式趋同的眼花撩乱、毫无精神价值的所谓“当代艺术”作品后,大多数时候我又坚定了自己的选择和方向。但在艺术语言等等方面,我的确需要努力向内挖掘自身潜能,突破自己。艺无止境,个人能力太有限,求神灵带领。

萧三匝:你是否考虑过你的绘画风格与你家乡文化之间的关系?我感觉还是有关系的。你的风格是有力的,你的立场是站在底层这一边,这都和川渝有关,川渝民风就比较硬气嘛,所谓“袍哥人家绝不拉稀摆带”,袍哥文化显然就是底层文化嘛。

黄敏:这个是肯定的。回头再看我爷爷的绘画,发现我的作品里面和他有太多相近的东西,例如很多人评价的“朴素、生猛、直接”。为什么“朴素、生猛、直接”?举个例子说吧,你知道,北京当年驱赶“低端人口”时,大量艺术家也在其中被迫搬离。权力说你工作室是违法建筑就是违法,任何合同都没用,说拆就拆。这六年中我们搬了三次工作室,最后一次我收拾书籍画具就花了一两个月,精疲力尽。深切体会到什么叫“劳民”。昨晚遇到一个画廊老板,他说他两年搬了四次工作室,他表示只要有五年的稳定期,他就满足了。个人权利就是这样一步步被逼到最小。

我俩都是四川人,你说的袍哥文化,我们四川人身上应该都有。我小时候经常和欺负人的男孩子打架,荣幸获得一个“天棒”的绰号。看到这次重庆几个山上失火,老百姓的勇敢和吃苦耐劳精神太强了,这不就是袍哥精神嘛。但我真的也很心疼,希望这样的灾难不要再发生。每次灾难之后,都应该反省,才不至于重蹈覆辙。

萧三匝:你的画还是比较写实的,为何用写实风格,而不是像毕加索以后的绘画风格?

黄敏:西方的艺术史是一个革命、创新的历史,从古典写实到抽象极简,各种表现形式几乎已经穷尽。毕加索的绘画是从写实到抽象立体自然变化的。到了我们这个时代,所谓的后现代,我个人感觉形式已经很难去突破了,只有根据自身的处境、个体独特的感受,去选择合适的表达方式和材料。从这个层面来看,外在的形式语言不再重要。处于这个时代,艺术家的作品是否能提供价值判断更重要。除了提出问题,还有怎么获得救赎的问题。对我而言,以前的工作是表达自我,获得自我满足,未来的工作应该站在更高的维度去展开。

萧三匝:重要的不是前现代、现代、后现代,而是和永恒产生关联。

黄敏:是的,缺乏这个维度,作品必然经不住空间和时间的考验。

萧三匝:你的绘画结合了中国水墨画和西方油画的表现手法,这也是百年来中国艺术家必须直面的课题,你是如何理解并实践二者融合的?

黄敏:我的作品和传统山水画的结合在研究生阶段(2003年—2006年),画册页的时候就特别自然地结合了,因为在册页上每天像记日记一样画几个人,有些册页画完了之后觉得需要加个背景,于是我就选择、挪用了很多传统山水画的表现手法。宋代的尤其喜欢。正好也反映了我当时面对油画创作的矛盾状态。2005年,我去景徳镇画了很多瓷器作品,这种结合对我个人来说是有意义的,又把我小时候和爷爷学习传统水墨画的经历自然接上了。

上个世纪,很多中国艺术家在融合西画和中国传统水墨方面做出了大胆探索和尝试。例如徐悲鸿、李斛、王子武、蒋兆和等,尤其蒋兆和的《流民图》《阿Q》,在那个时代是成功的。他以骨法用笔为基,融汇西画造型之长和山水画的皴擦点染技法,画面质朴、深邃,笔墨精湛娴熟,人物形象真实、生动,有灵魂。他真的在丰富中国水墨人物画的表现手法方面做出了贡献。艺术形式也是杰出的,激活了中国画几近僵死的体系,聚焦于现实中的苦难民众,开拓出了中国人物画的新面貌。在三四十年代那个严酷的环境中,他的实践实在是很有勇气的。未来中国绘画尤其是人物画,还有漫长的路要走,既要谦虚吸取别人的优点,又要保留自己传统里精髓的东西。在这方面,日本在当代艺术、建筑、设计领域做得都比我们好。

萧三匝:我发现你以山水画作为题材背景并不会考虑“透视”原则,视觉上给人以主题与背景疏离的感觉,你是有意为之吗?

黄敏:也有这方面的考虑,有意而为。既在一起,又疏离。象征了我们这个荒诞的现实,人人都像奥威尔的《动物庄园》里描绘的一样,只是为了活着而活着,在精神上苍白无力、漂泊无根。

萧三匝:人需要寻根,必须解决人从何来的问题。不解决世界观的问题,根本没法建立正确的人生观,可惜很多人不明白世界观在“三观”里的基础地位。从这个角度看,你说的人的漂泊无根,需要来自上面的光照。只有这样,才能安顿心灵。

黄敏:是啊。“三观”太重要了,正确整全的价值观是一个现代文明人的基本素养。这几年暴露出那么多问题、各种灾难,同时也相应地暴露了价值观的各种撕裂,显现出国人虚伪、分裂、精致利己的真实面目。缺乏建立在文明共识之上的生命共同体,所以面对邪恶就无能为力、一盘散沙。在这个不接受光的地方,很多荒唐野蛮的事情让人匪夷所思、痛心疾首。

萧三匝:有评论认为你的巨幅作品“将人带入到一个与当下世界产生距离感的另外一个世界中。”我并不这么认为,我在你的画中看到了世界本身,可以说是中国本身。你怎么理解经验世界与超验世界的关系?

黄敏:你说得很对,我的画面所反映的就是我个人眼中的中国现实,经验世界是有限的,人也是非常有限的,需要经常自我省察、仰望星空,以心灵诚实祈求启示和引领。

萧三匝:在我看来,艺术不仅是呈现现实,确实还应该引领人走向超验的存在。

黄敏:是的,这个是我接下来的课题。提出问题很容易,但怎么样去解决,怎么让人在作品里看到光和力量,很不容易。

萧三匝:你的绘画经历了哪几个阶段?这几个阶段是如何转变的?你估计自己今后的艺术还会发生什么改变?

黄敏:目前我的绘画经历了大概三个阶段:第一个阶段是记录社会现场;第二个阶段是与传统绘画融合;第三个阶段是祛除具体社会现场,回到人性本身和集体无意识状态。但也会在每个阶段同时穿插另外的方式去同时推进。人太有限了,未来不可知,祈求上天引导我每一天的探索。

萧三匝:艺术不仅是技术,现当代艺术体现的是艺术家对人类处境的深层次思考,对你而言,哪些思想家和经典著作对你影响较大?他们具体如何体现在了你的作品中?

黄敏:你讲得太对了,无论什么方式的艺术,都是对现实世界的反应和表达,要引人思考。影响我最深的是陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》《卡拉玛佐夫兄弟》,雨果的《悲惨世界》,还有卡内蒂的《人的疆域》,哈耶克的《走向奴役之路》等等,这些经典著作让我对人性有了比之前更深的认识,所以在作品中也慢慢开始往精神的维度努力。哲学家有苏格拉底、培根、康德等等,他们让我逐渐认识了超验的存在。印象最深的就是苏氏殉难之前坦然自若地说的话:“我一生的作为,乃是在求造物主的喜悦;我深信神必悦纳我此生的努力。”培根也说过:“如果否认上帝,便是摧毁了人类的尊严。因为只重肉体,人类便成行尸走肉,便与禽兽无异。”还记得阿克顿勋爵的一句话:“不受制于上帝,必受制于世上的暴君。”事实证明的确如此。

黄敏:最近开始读了一点奥古斯丁的《上帝之城》,书太厚了,慢慢来。还有加尔文的《基督教要义》,朋霍费尔的《狱中日记》,《凡高书信录》,大卫霍克尼所著的《图画史:从洞穴石壁到电脑屏幕》等等。

黄敏:艺术意味着作为一个人的存在和感知,自由说话和呼吸。

黄敏:在世的艺术家不好说最喜欢的,因为他们的艺术方式和面貌完全不同,我喜欢并且关注的很多,如德国的基弗,英国的大卫.霍克尼、珍尼.莎维尔、塞西莉·布朗,生于南非的马琳·杜马斯,伊朗的希利·奈沙特,在美国的录相艺术家比尔·维奥拉、辛迪·舍曼,墨西哥的弗朗西斯·埃利斯,行为艺术家阿布拉莫维奇,美国的奇奇·史密斯,台湾籍行为艺术家谢德庆。2017年去纽约的时候,还专门去布鲁克林拜访了谢德庆。特别巧的是,他的夫人还是我大学之前在重庆艺术培训班的老同学。另外,还有很多独特的但想不起名字的优秀艺术家。

黄敏:欧洲人收藏作品更多的是从他们个人的角度和价值判断去选择,我的作品从内容来看,可能为他们提供了和他们不一样的生命状态,是反映当代中国现实的一些记录和证明。

不过,我创作的时候只关注自己的内心,专注于工作本身,从来都不会去考虑关于收藏的问题,而且这也不是我所能掌握的。作品一旦走出工作室,就像孩子成年走向社会一样,一切自有安排。

萧三匝:你这次在慕尼黑搞的大型作品展为什么主题是“Journeys back to Europe”(返回欧洲的旅程)?

黄敏:疫情几乎影响了所有人,文化交流方面也一样,之前经常受邀参加国外的展览和艺术活动,疫情三年来很多国外的项目被迫停滞。此次尧山基金会在疫情还没有结束的情况下,重启艺术项目,在慕尼黑组织我的个展,我非常感谢和感动,这次展览对我们双方来说都是一个新的开始。希望国内外文化艺术交流活动尽快回归正常,回归到健康、开放、积极、包容的环境中。

关于艺术家

黄敏,1975年生于四川,1998 年四川美术学院油画系本科毕业,获学士学位 。2006年,中央美术学院油画系三画室研究生毕业,获硕士学位。现生活在北京。

1998年,获四川美术学院本科毕业作品一等奖。

1998年,获全国群星展铜奖。

2006年,获中央美术学院研究生毕业作品一等奖。

2006年,获中央美术学院“王嘉廉油画奖学金

2016年,获第三届南京国际艺术展“学术奖”和“大众欢迎奖”。

2015年,在德国的中国8当代艺术大展中,被德国媒体评价为:“中国最令人惊喜的女性艺术家。”策展人杜曦云曾写道:“黄敏的绘画中,既有对中国整体的思考,也有对某一具体地区的具体观察。她的作品关注中国普通人的生存处境和欲望,题材会阶段性的变化,但越来越自觉的从当代公民权利的角度发现问题,用朴拙有力的具像手法表达。作品强烈有力量。形式语言和材料丰富多变。”

作品收藏:以色列尧山艺术基金会,德国LA画廊,德国Micheal Shulz画廊,瑞士银行,美国华人协会,上海朱屺瞻艺术馆,香港邵氏集团,香港奥莎画廊,德国汉莎航空艺术基金会,美国达拉斯亚洲艺术中心,四川美术学院,中央美术学院等公共机构和私人。