与阿城、查建英、陈丹青、崔健、栗宪庭、林旭东聊个天

近读查建英老师《八十年代访谈录》,见查建英与被访人聊得那么嗨,遂屡生插嘴之冲动。故摘录书中我比较认可的人和比较认可的观点,续上我的引申意见,权当是插了当年访谈的嘴,想想也挺有趣。

阿城:我在美院的讲座里说:一直讲写实,讲具象,八十年代可以讲抽象,现在我讲幻象。三大“象”里,其实中国造型的源头在幻象。古人的纹样,在致幻的状态下,产生幻视、幻听,产生飞升感。这一方向很重要,它决定了原始宗教,也就是萨满教的天地原则,神和祖先在天上。

阿城:对。是整个氏族在巫的暗示指引下的集体幻觉,集体催眠,大家一块儿上去见爷爷奶奶,非常快乐,狂欢。后来逐渐改变成只有巫师一个人上去,他在天地间来回传达。巫先有催眠的能力,后来这种能力转变为权力,远古的酋长同时也是巫,通天地的人。巫又是当时最高的知识系统,所以知识与权力一直是混在一起的,直到现在。这个东西在云南村寨里可以看得很清楚。

阿城:不吸为什么那么简单的节奏他们跳通宵?嘭嘭嘭,傻逼啊?在他们的幻听和幻视里面,声音是美妙的,世界是飞旋的、五彩斑斓的。所以原始人用什么标准去检验造型和音乐呢?就是它们能不能在幻觉当中运动起来,灿烂起来。彩陶,一直到青铜器,都是这样。青铜器新铸好的时候,是明亮的香槟色,没有铜锈或者包浆什么的,是要“子子孙孙永宝用”的,是当宝物来用的,是没有李泽厚先生说的“狞厉的美”的,反而是狂欢之美。狞厉美是阶级斗争的意识形态,可是,青铜器,也就是彝器,藏之高堂,奴隶们没有资格看到啊,看不到,怎么会狞厉着吓唬到他们呢?所以,所谓云纹、水纹、谷纹、蝌蚪纹,都不是具象的抽象,而是旋转纹,导致幻象。另一个是振动纹,由幻听起作用。这两个纹,是幻象艺术的造型原理,直到今天,中国的传统工艺纹样,还是这两个原理。其中旋纹的原理,被道教总结为那个阴阳符。

查建英:而且印度宗教里erotic的东西特多,情欲文化特别发达。

阿城:香料多是兴奋剂和致幻剂。你看屈原的《离骚》里面,所谓的香草,兰、蕙、椒,都有致幻作用,屈原是什么人?他一上来就宣布资格,我是祖传的巫师,国家级的巫师,他可以在天上想到哪儿去就去那儿。佛教传来中国,迅速与儒教、道教、巫教平起平坐,有一个重要原因是同时传来的印度大麻比中国大麻劲儿大。佛经的本质是幻觉,是一种经验与概念的置换。你在幻觉里看到的,不是真的,难道你“清醒”的时候,也就是身处俗世,就不会是另一种幻觉吗?看到的是真的吗?你敢保证?这时候你就恍范儿了。色即是空,空即是色。

萧三匝:阿城关于“幻象”的主张颇有新意,不过认为宗教是幻象,整体上是有问题的。关于宗教的神秘体验,根本不是科学(所谓大麻致幻)有能力解释的。这可能是因为阿城不是宗教徒,任何宗教徒都不会认可阿城的这一解释,而且会认为阿城的这个解释体现了理性的自大。我想,即便原始宗教是幻象,也应该再加上一个“象”——“异象”,作为第四阶段,也是最高阶段的“象”。如果“幻象”源自原始宗教,“异象”则是基督教的词汇,就是上帝给人呈现的、人平时看不见的奇异景象。上帝呈现异象是为了指示先知。如果说艺术家、文学家可以通灵,应该能看到异象。为什么有的人见识超过常人?从经验方面讲,见得越多,似乎见识就越多,但见得多的人往往成为知道分子,未必真有见识。真正的见识还必须靠天启,靠广义的异象,正所谓“相信才能看见”。

查建英:说到怀革命之旧,想问问你怎么看九十年代后期大陆出现的“新左”现象。且不讲学界,就说艺术界吧,有些人一面批判资本主义,一面重返毛.时代寻找灵感,像搞《格瓦拉》话剧的张广天他们那批人。美术界像徐冰,记得前些年他跟我讲过,觉得回头看从前很多东西,像江.青的京剧改革,其中有些东西很现代;毛的“艺术为人民”的观念也很对,艺术应该与普通人的生活发生关系,如果仅仅摆在博物馆和画廊成为布尔乔亚和富人的享受,那就走进了死胡同。果然后来他把毛的口号“艺术为人民”做成一面旗子:“Art for the people”挂在了纽约现代艺术博物馆门前,仰望那红旗在MOMA楼上高高飘扬,感觉真是挺反讽的。

陈丹青:那是文化策略。这策略有它真实的一面。全世界,包括美国的左翼文化,始终主张艺术必须重新建立与社会大众的关系,从美术馆解放出来。当代艺术有很大一支是在追求、标榜这种信念。问题是中国左翼文化发展到“文.革”变成灾难,哪里管什么人民?所以到八十年代有个反动,左翼传统被排斥。可是替代物不是文化保守主义、理性主义,而仍然是文化激进主义,骨子里仍然是左翼,是毛批判过的“左派幼稚病”。现在徐冰他们重新捡起老牌左翼的信条(有删节)。其实这个文化策略的根不在中国,而是世界范围的左翼文化。西方当代艺术的一群主流人物,根本就是各式各样的新老左派。其实,整个中国实验艺术就是世界性左翼文化在中国的一个分支,又是在九十年代的本土延续。

陈丹青:对,直到今天,它是中国三四十年代左翼文艺的隔代延续。问题是左翼那种激进用在年轻一代身上,正好。这也是为什么中国前卫艺术能起来得那么快,快得让西方人、台湾人都惊讶——前卫艺术实际上就是红.卫.兵文化。

查建英:(笑)你到底说出来了!我就希望你干脆把话说到底。也就是说你认为中国的前卫艺术其实是新的红.卫.兵艺术。

陈丹青:就是红.卫.兵文化嘛!造反的、破坏的、激进的、反文化、反历史的,它真的假想一种泛社会化运动,打的招牌是艺术跟人民的关系,跟大众的关系。

萧三匝:“前卫艺术实际上就是红.卫.兵文化”这个说法非常有意思。什么叫前卫艺术,就是一方面要极端彰显个人,另一方面又要极端彰显人民大众的艺术。为什么要彰显个人呢?是觉得自己很了不起啊。为什么又要彰显人民大众呢?因为极端的个人无所皈依,所以要虚构出一个类似上帝的人民大众来膜拜啊。这两个方面,体现的都是对上帝的悖逆,以及悖逆后的必然结果。

其实,艺术家能创造什么?在上帝的创造面前,艺术家那点创造才能真的微不足道。艺术家的创造力来自哪里?来自上帝的恩赐。所以艺术家的创造力永远无法跟上帝媲美,艺术家永远无法创造出在经验世界没有影儿的东西,现代艺术再怎么变形、剪接,素材还是来自经验世界。前卫艺术是造反的艺术,本质上是因为前卫艺术家想造上帝的反。

陈先生说八十年代替代左翼文化的“不是文化保守主义、理性主义”,问题在于,仅就艺术而言,能是理性主义吗?艺术,从根本上说,其实是灵性主义,艺术创作靠的是灵性,不是理性嘛。

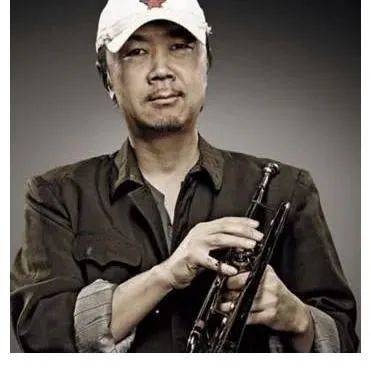

3.崔健

查建英:文化可以补充、帮助政治,但比如摇滚乐,它的形象一直是叛逆、反正统、反主流,似乎是社会里一种不安定因素,你怎么来解释它的建设性和积极功能呢?

崔健:这么说吧,社会就像一个人,现在我们觉得他有罗锅、鸡胸等种种症状,实际上是因为他脾胃不合,没有自我调整能力。其实批判就是调整。我们每个人都需要自我批判,如果长期没有这种批判,肯定不行,肯定不平衡,要出问题。

查建英:无法发泄的愤怒比发泄出来的愤怒更危险。那是不是他现在体质还比较虚弱,不敢接受批判这一剂猛药呢?

崔健:他不是太虚弱,是太不平衡了。一方面过于强大,一方面神经过敏。现在需要一个法律部门去支撑,让艺术家有限地去进行批判的活动。但没有。应该有反腐败部门,从内部去改革。

查建英:你认为体制内部出现一些有眼光有能力的人士来进行有节制的改革很关键吗?

崔健:对,还是要有理性地改,否则失去理性,改革动作过大,就会变成一头失控的野马。这个应该考虑进去。所以我认为,任何暴力革命都会产生失控的后果。特别是现在,信息社会不需要你诉诸武力。现在是动脑子的时代,干吗偏要动武?一旦动武,必然造成无止境的仇恨。

崔健:对。知识分子应该表述这种态度,就是反对任何暴政,反对任何暴力情绪。比如我们这里的腐败现象,你不能把它非人性化,其实它都是人与人之间关系规律的一个产物。比如,你邻居的一个孩子贪污腐败,你就把他抓起来枪毙了,那一定会造成他周边人的仇恨,然后带来暴力、报复。所以我个人觉得,像这类问题我们应该站在更高的角度来看。只有平衡的人才可能站得更高。实际上走钢丝的人具有高级的平衡能力。这牵涉到一个人体力学的原理。

萧三匝:暴力这事儿当然不好,但问题不在于反对暴力,而在于如何才能避免暴力。另外,什么叫暴力?需要定义。比如我们说英国革命是非暴力的光荣革命,但光荣革命是不是就没有任何死伤呢?此前几百年的大宪章运动,宪章之所以成功签署,为什么?因为贵族手里掌握了武力嘛。所以单纯反对暴力没什么大意义,对历史和理论,都需要细致分析。

查建英:实际上中国的传统资源里也有很多这种东西,平衡、互补、调和、缓冲,有一套很高明的哲学。

崔健:大家都不敢讲,自我恐吓。自我恐吓带来自我阉割,自我阉割之后还要自我欺骗,把一切都说圆了……这样的人很多都是走的这个过程:从自我恐吓,到自我阉割,再变成颓废,然后掌握了话语权,再去对别人实行压制……其实这些话都应该是年轻人说的话,我到这个岁数了还得说这话……所以现在问题是怎么样才能鼓励年轻人,让他们能掌握话语权。后来我发现,这是中国传统的问题:中国传统里从来就没有给过年轻人话语权!这是东方的东西,必须供着老年人,他们说得再不对,也得听着。

萧三匝:老崔还是迷信年轻人,年轻人就一定比中老年人思想先进吗?年轻人就一定有希望吗?从来都不是。我们经常可以看到暮气沉沉的、昏聩无脑的年轻人。关键不在年龄,不是时间就能改变一切,关键是思想观念的更新,而思想观念的更新又依赖其他因素,这里我就不展开了。我和一个“95后”年轻人就“五四”进行过一场长篇对话,里面说得比较清楚了。依我看啊,中老年人既不要有导师欲,天天对年轻人指手画脚,也不要寄望年轻人。从梁启超、鲁迅到现在,经历了多少代年轻人,有多大改变?我们应该关心的是,为什么那么多年轻人像小老头、小老太婆,为什么年轻人成了中年人却没有挑起推动社会进步的担子,而不是寄望年轻人。寄望年轻人本身就说明中老年人不愿意承担责任,空洞的寄望有啥用呢?

3.崔健

查建英:文化可以补充、帮助政治,但比如摇滚乐,它的形象一直是叛逆、反正统、反主流,似乎是社会里一种不安定因素,你怎么来解释它的建设性和积极功能呢?

崔健:这么说吧,社会就像一个人,现在我们觉得他有罗锅、鸡胸等种种症状,实际上是因为他脾胃不合,没有自我调整能力。其实批判就是调整。我们每个人都需要自我批判,如果长期没有这种批判,肯定不行,肯定不平衡,要出问题。

查建英:无法发泄的愤怒比发泄出来的愤怒更危险。那是不是他现在体质还比较虚弱,不敢接受批判这一剂猛药呢?

崔健:他不是太虚弱,是太不平衡了。一方面过于强大,一方面神经过敏。现在需要一个法律部门去支撑,让艺术家有限地去进行批判的活动。但没有。应该有反腐败部门,从内部去改革。

查建英:你认为体制内部出现一些有眼光有能力的人士来进行有节制的改革很关键吗?

崔健:对,还是要有理性地改,否则失去理性,改革动作过大,就会变成一头失控的野马。这个应该考虑进去。所以我认为,任何暴力革命都会产生失控的后果。特别是现在,信息社会不需要你诉诸武力。现在是动脑子的时代,干吗偏要动武?一旦动武,必然造成无止境的仇恨。

崔健:对。知识分子应该表述这种态度,就是反对任何暴政,反对任何暴力情绪。比如我们这里的腐败现象,你不能把它非人性化,其实它都是人与人之间关系规律的一个产物。比如,你邻居的一个孩子贪污腐败,你就把他抓起来枪毙了,那一定会造成他周边人的仇恨,然后带来暴力、报复。所以我个人觉得,像这类问题我们应该站在更高的角度来看。只有平衡的人才可能站得更高。实际上走钢丝的人具有高级的平衡能力。这牵涉到一个人体力学的原理。

萧三匝:暴力这事儿当然不好,但问题不在于反对暴力,而在于如何才能避免暴力。另外,什么叫暴力?需要定义。比如我们说英国革命是非暴力的光荣革命,但光荣革命是不是就没有任何死伤呢?此前几百年的大宪章运动,宪章之所以成功签署,为什么?因为贵族手里掌握了武力嘛。所以单纯反对暴力没什么大意义,对历史和理论,都需要细致分析。

查建英:实际上中国的传统资源里也有很多这种东西,平衡、互补、调和、缓冲,有一套很高明的哲学。

崔健:大家都不敢讲,自我恐吓。自我恐吓带来自我阉割,自我阉割之后还要自我欺骗,把一切都说圆了……这样的人很多都是走的这个过程:从自我恐吓,到自我阉割,再变成颓废,然后掌握了话语权,再去对别人实行压制……其实这些话都应该是年轻人说的话,我到这个岁数了还得说这话……所以现在问题是怎么样才能鼓励年轻人,让他们能掌握话语权。后来我发现,这是中国传统的问题:中国传统里从来就没有给过年轻人话语权!这是东方的东西,必须供着老年人,他们说得再不对,也得听着。

萧三匝:老崔还是迷信年轻人,年轻人就一定比中老年人思想先进吗?年轻人就一定有希望吗?从来都不是。我们经常可以看到暮气沉沉的、昏聩无脑的年轻人。关键不在年龄,不是时间就能改变一切,关键是思想观念的更新,而思想观念的更新又依赖其他因素,这里我就不展开了。我和一个“95后”年轻人就“五四”进行过一场长篇对话,里面说得比较清楚了。依我看啊,中老年人既不要有导师欲,天天对年轻人指手画脚,也不要寄望年轻人。从梁启超、鲁迅到现在,经历了多少代年轻人,有多大改变?我们应该关心的是,为什么那么多年轻人像小老头、小老太婆,为什么年轻人成了中年人却没有挑起推动社会进步的担子,而不是寄望年轻人。寄望年轻人本身就说明中老年人不愿意承担责任,空洞的寄望有啥用呢?

栗宪庭:……终于突然发现艺术是个名利场的时候,你感觉所有追求的东西都很荒诞。

栗宪庭:有一种幻灭的感觉。我们多年来太过相信用一个外来的文化能拯救这个国家,但突然发现这个东西也不能拯救它时,蓦然回首,那个东西原来就不存在。

栗宪庭:我们是没有传统可以拯救,传统就是能够承传的系统,这是一个活着的系统,是能够注入新鲜血液的,我们已经没有了这个前提,等于说那块是个死猪肉,你拿来的东西注入死猪肉的时候,发现它已经是死的了,注也是没有意义的。我到过欧洲以后,我才想这个东西,为什么中国人在这一百多年,老是把传统和现代,把西方文化和中国文化对立起来,为什么我们不能像欧洲那样把传统和现代的关系处理得那么好。这个问题至今一直困扰着我。

查建英:鲁迅说:“无地彷徨。”是讲一种失去立足点、在废墟上的悲哀感觉。

栗宪庭:你完全被架空了。你能够放弃的就是名利场。还会有一些不错的艺术家,仅此而已。就是说我如果想今天做一个艺术批评家的话,我还会有事可做,但我多年来在乎的是背后的文化,能不能有一个价值标准。突然想到这个问题的时候,就觉得在名利场再混多少年也是毫无意义的。

萧三匝:老栗的苦心我非常佩服,但我觉得方向错了。打通古今、融汇中西其实都是次要的,因为这种思路落脚点还是文化。就文化谈文化,永远谈不出所以然,因为是在一个平面上对比、筛选、融汇,没有考虑到一个更重要的角度:自上而下的角度,也就是什么才能使文化重生的角度。认识不到这个角度、抛开这个角度要谈文化复兴,只能是刻舟求剑、缘木求鱼。不能说中国文化一无是处,也不能说中国文化只留下游魂了,但中国文化的土壤的确板结了。比分析中国文化的土壤何以板结更重要的问题是,这板结的土壤如何才能重新松活起来。根本问题在于,我们必须抛弃文化对比、文化融合的平面化思维。

查建英:你觉得“第五代”电影从八十年代走到九十年代再到今天,这种演变是必然的吗?还是它出了问题?

林旭东:你前面提到他们的不会好好说话,张艺谋也很得意自己电影语言的“强势”,这就可以看出这代人的成长背景,他们所接受的全部教育,他们和革命文艺的血缘——我在一篇文章里曾经写过,它是一种“褐色的浪漫主义”,经过了现实的浸泡,鲜亮的红色成了褐色了。

林旭东:他们在骨子里有一种先入为主的东西,拿这个去比,把生活这里削掉一点,那里砍掉一点,最后放里头正好。他们骨子里都有这个东西。

查建英:就是原来受的那种教育中强调的文艺概念,比如文学要典型化,要升华,要更高、更美-源于生活,高于生活。

林旭东:他们出道的时候,年轻、血气方刚,他们对电影的进取和生命的成长正好成正比,“文.革”的磨难反倒成了一种阅历,增加了他们释放时的能量,但再往后走,各种先天的局限就一点点出来了。

林旭东:萨特说,我们都是历史的人质。人真是很难逃出自己的历史境遇。我能说别人,但是我自己做起来,大概也不会好到那儿去。

查建英:你认为《黄土地》、《红高梁》都是青春期的产物?

林旭东:这种青春生命的搏动本身就可能会是一种不可替代的美,毛手毛脚,会犯一些低级的错误,但是这些都不要紧,甚至有时候方法手段的有限倒反而会激发他们的原创动力。

但在最初的成功之后,如何去整合你所获得的这些资源,名声、经验、资金等等,去驾驭这些东西,而不为之所累。事情往往就是把双刃剑,就像《莫扎特》里的那句台词:当你蒙受上帝的恩宠的同时,撒旦已经在向你微笑。

从“第五代”起,这么一路看下来,我觉得到目前为止,还没有看到几个大陆导演,他后面的作品超过第一部成名作的。

萧三匝:任何艺术家要成为大师巨匠,靠才情,靠人生阅历,靠读书增加学问,都是靠不住的,要靠对人性的复杂性的深刻追问和认识。这种人应该在乎的是“道”,而不是张艺谋式的“术”(技术),更不是名气。

查建英:你说一直到现在,那包括后来更年轻的导演,比如九十年代的这些,“第六代”这一代。

林旭余:先不管第几代吧,反正到目前为止,我认为他最好的作品还是《小武》。

查建英:我也这么看,我甚至跟贾樟柯本人都这么说过呢。

林旭东:姜文的片子我从来很难接受。他影片里有一种暴力的东西,倒不一定是打啊杀的血呀什么的,相反倒是有时候还会渲染得五彩斑斓。他实际上是把张艺谋那里一种不太好的、但是张艺谋还做得比较有分寸的东西,极度地夸张了。

查建英:啊,我知道有些人不喜欢《阳光灿烂的日子》是因为它用那样的方式来表现“文.革”……

林旭东:那他们说的还是题材。我说的是他的电影整个给你的这种感受。就像片尾的那个傻子冲着你喊:傻逼!

查建英:有点居高临下是吧。你很敏感,我也记得那个张狂的傻子,是别扭。可是《鬼子来了》里头有挺暗挺屈辱的东西,跟张艺谋那个《红高梁》比,应该叫《黑高梁》,把神话一下子给撕破了,露出内囊来了。但红黑两部片子其实一脉相承;特别在对于中国男性的软弱与民族耻辱之间关系的看法上。这方面,其实莫言九十年代的小说《丰乳肥臀》也发生了类似变化,莫言再也不像他写《红高梁》时那样浪漫地、一厢情愿地张扬原始的阳刚,而是大肆描述起种族的退化、尤其是中国男性的衰萎懦弱乃至婴儿般的恋母情结。

当然,姜文远没有像莫言变得这样颓唐颓废,他要让人“知耻近乎勇”,而且还要让他的男主人公最后强悍起来拼一回命,他不能就那么彻底地放弃掉阳刚血性的梦想,这在影片开场男女戏里已经暗示给你了,只是不像《红高梁》里的野合那样铺张,但有了开头这一笔,片子结尾那段有些好莱坞味道的大戏就顺理成章。我喜欢的是这过程当中的很多黑色幽默,都到了如此无可奈何的境地了,还有这么些讽刺和喜剧的细节,绝。

不过话说回去,颓废也好,不甘颓废也好,我觉得,多数“八十年代人”和“第五代”的东西的确有一种共性,虽然他们看上去各个不同,但你感觉得到他们接受的教育、大的成长背景是一样的。他们的个性是从这个共同的大背景里边凸显出来的一些气质上的差异。那你认为实际上姜文和贾樟柯、王小帅这些“第六代”的人不太一样?

林旭东:从年龄上看,他跟张元好像是同岁,但实际上他出道要早得多,他和“第五代”几乎是同步人的行、出的名。

查建英:张元他们那个时候还没影儿呢,贾樟柯更没影儿,正在他那个山西小县城里跟小武他们在街上混呢,完了照你说的还得到电影学院来受几年气。

林旭东:姜文又一个特殊性在于他年龄比陈凯歌们要小得多,所以成长背景又不很一样,比方对“文化大革命”,姜文不可能像陈凯歌他们那样刻骨铭心。作为大院子弟,他又跟王朔接近,但跟王朔不太一样的是,王朔是个在改革大潮里在三教九流里沉浮过的大院子弟,别看他嘴上说“我是流氓我怕谁”,到底还是让王安忆看破了,她说王朔其实很伤感。这种差别在《阳光灿烂的日子》的改编中就可以看出来。同是米兰的出场,《动物凶猛》里,是“容貌改变得如此彻底”的“她”;在电影里是夏雨在床底下,意外地偷看到了宁静在换衣服……我觉得这是一个关键性的意象,在这样的形象转换中,主题调了个个儿——王朔的意思是:这世界上谁也甭太牛逼,一到姜文这里就成了:咱牛逼呀!太牛逼了!

查建英:哦,所以你觉得有一种暴力的感觉-把小流氓给改成爷们儿了。但到《鬼子来了》呢?它是表现一些普通百姓-那些农民是比鬼子、国军、八路都弱的弱者——在一个暴力的场景之下又害怕、又还要机关算尽设法存活下来,最后你把我实在逼得走投无路了我只好豁出去杀人了……

林旭东:其实不在于他在拍什么,而在于他的出发点。怎么说呢?黄仁宇说对历史人物的作为要有一种同情心,要设身处地从他的具体境遇出发。我觉得姜文的电影缺少这种东西。我最喜欢的那些电影里都有这种角度:像侯孝贤的电影,再如《小武》。小武就是这么一个又可爱、又卑微……

查建英:小浑球、小倒霉蛋,又可气又有他的人性魅力。我明白你的意思。《鬼子来了》里头的农民大多又傻又奸,让人觉得可怜而可笑,《阳光灿烂的日子》里的小“爷们儿”呢,出身不同,(有删节)他自我感觉很酷,有一种优越感。

查建英:从这个角度讲,确实和“第五代”有某种联系。“第五代”的片子因常有一个居高临下的、教育的、启蒙的视角,就不容易有平常心。这种带有中国个时代标记的精英意识恐怕是他们一个共同的东西。

林旭东:就是那种所谓的“打击敌人、教育人民”的意识。

萧三匝:我关心的是人能否走出自己的出身,能否超越他所处的时代、环境。在我看来,大思想家、大艺术家应该做到这一点。

(在《八十年代访谈录》里,本来刘索拉的性格、见识我都非常喜欢,那篇访谈录可谓金句连篇。因其如此,加之这篇文章已经太长了,我准备下次专门再写——再插嘴。)

3.崔健

3.崔健

3.崔健

3.崔健