美东时间2021年8月1日凌晨,伟大的历史学家余英时先生在睡梦中魂归道山,享年91岁。

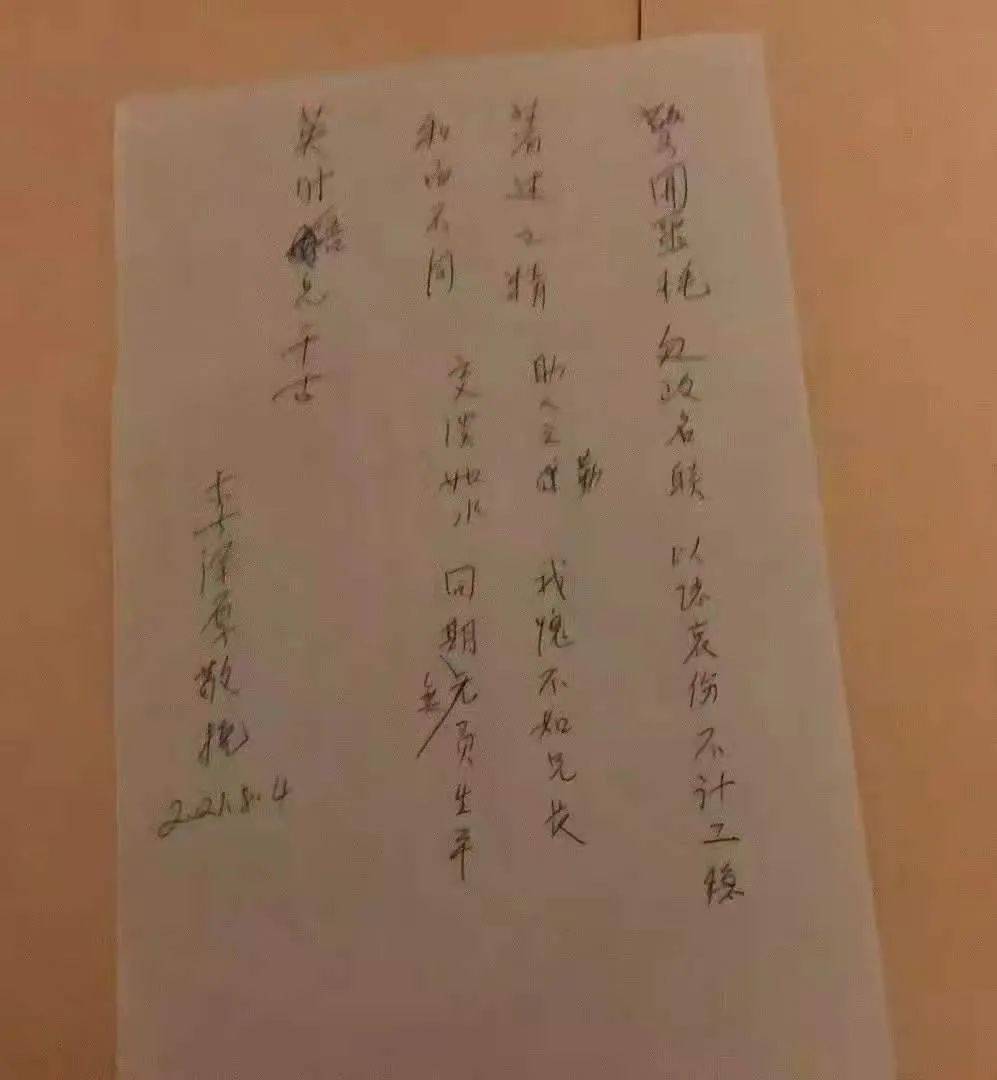

余先生高寿辞世,且以这种毫无痛苦的方式辞世,本算喜丧,但我还是深感痛惜和遗憾。所痛惜者,在当今华人史学家中,似尚无一人能完全接过余先生之学术衣钵,尚无一人能代替余先生之学术地位。所遗憾者,余先生是当今华人学术思想界我最希望拜谒的三五个大家巨匠之一,但因为先生长居美国,一直没有亲炙的机缘。我不赞同钱锺书先生的“鸡蛋母鸡论”,我认为,能当面聆听大家巨匠的一席话,不仅有助于理解他的著作,而且的确有“胜读十年书”之大用。

因为对余先生的辞世深感痛惜和遗憾,以至于我短期内无法提笔撰写正式论文深论余先生之学术思想,但内心里不断有一个声音催促我:“你应该为余先生写点东西”。我想,催促我的,大概就是良知吧。于是,下面就不揣冒昧,不避粗陋,想到哪里就写到哪里吧。

余先生的著作,我拜读的不算早,也不算很晚。2006年,广西师范大学出版社出版了十卷本《余英时文集》,我买了六卷,分别是第三卷《儒家伦理与商人精神》、第四卷《中国知识人之史的考察》、第五卷《现代学人与学术》、第六卷《民主制度与近代文明》、第七八卷《文化评论与中国情怀》(上下),没有买的是第一卷《史学、史家与时代》、第二卷《中国思想传统及其现代变迁》、第九卷《历史人物考辨》、第十卷《宋明理学与政治文化》。当时的想法是,先读六卷,然后再买其它几卷。哪里会想到,再决定买剩余的几卷时,已经买不到了。

除了这套文集,余先生的专著也很多,但我所细读过的,只是他的代表作、煌煌巨著《朱熹的历史世界》及晚年代表作《论天人之际》。《朱熹的历史世界》篇幅浩大,随处引证古文,没想到我读得欣喜若狂,几天时间就读完了。余先生是思想史大家,晚年潜心研究中国思想的核心问题——天人合一,这也是先生的恩师钱穆先生临终前最为重视的问题。《论天人之际》就是这一研究的成果。因为我曾写作《中国思想史批判》一书,所以非常在意余先生对天人关系的论述,此书我细读过两遍,在我的书稿里也屡次引述。

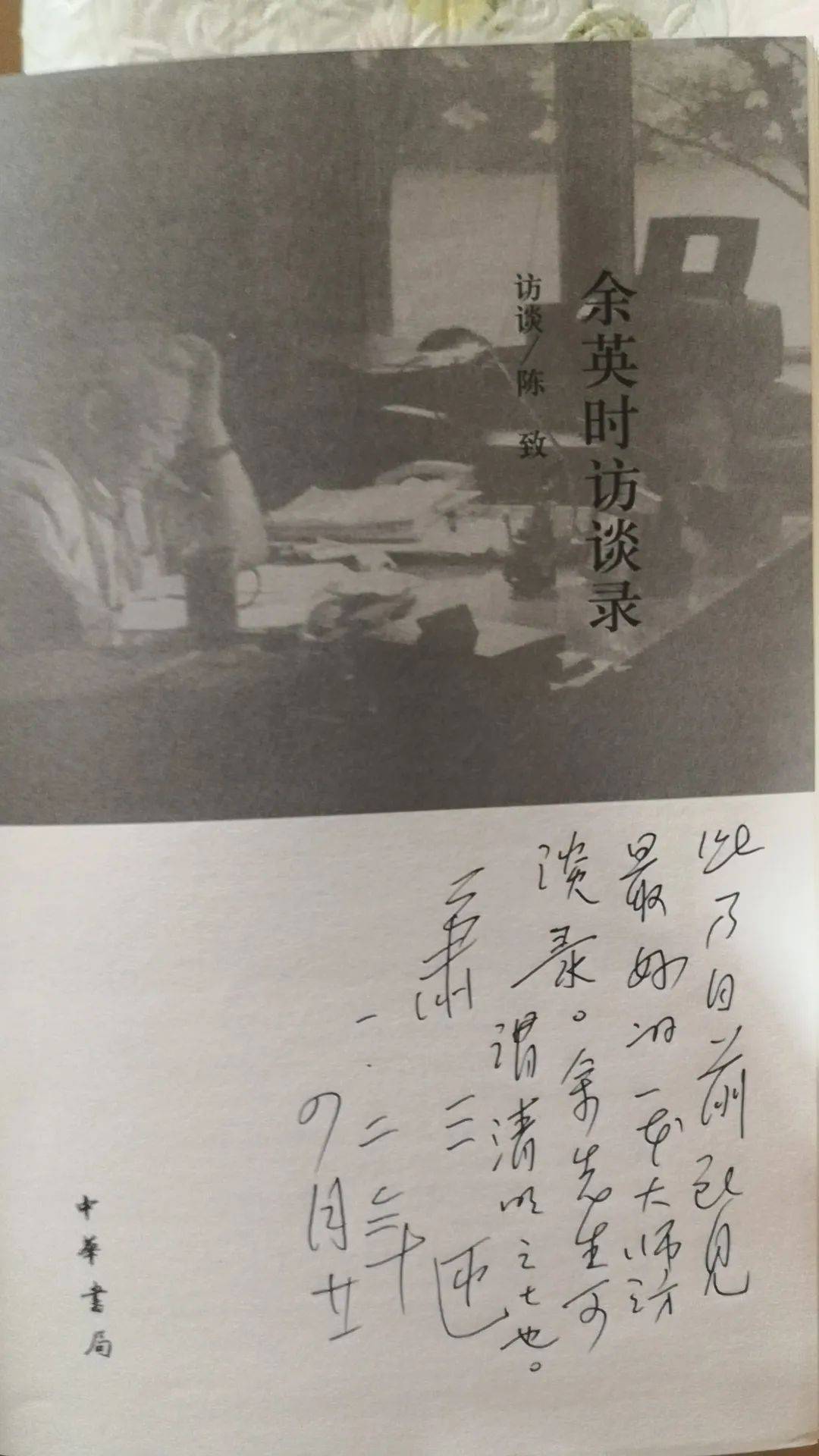

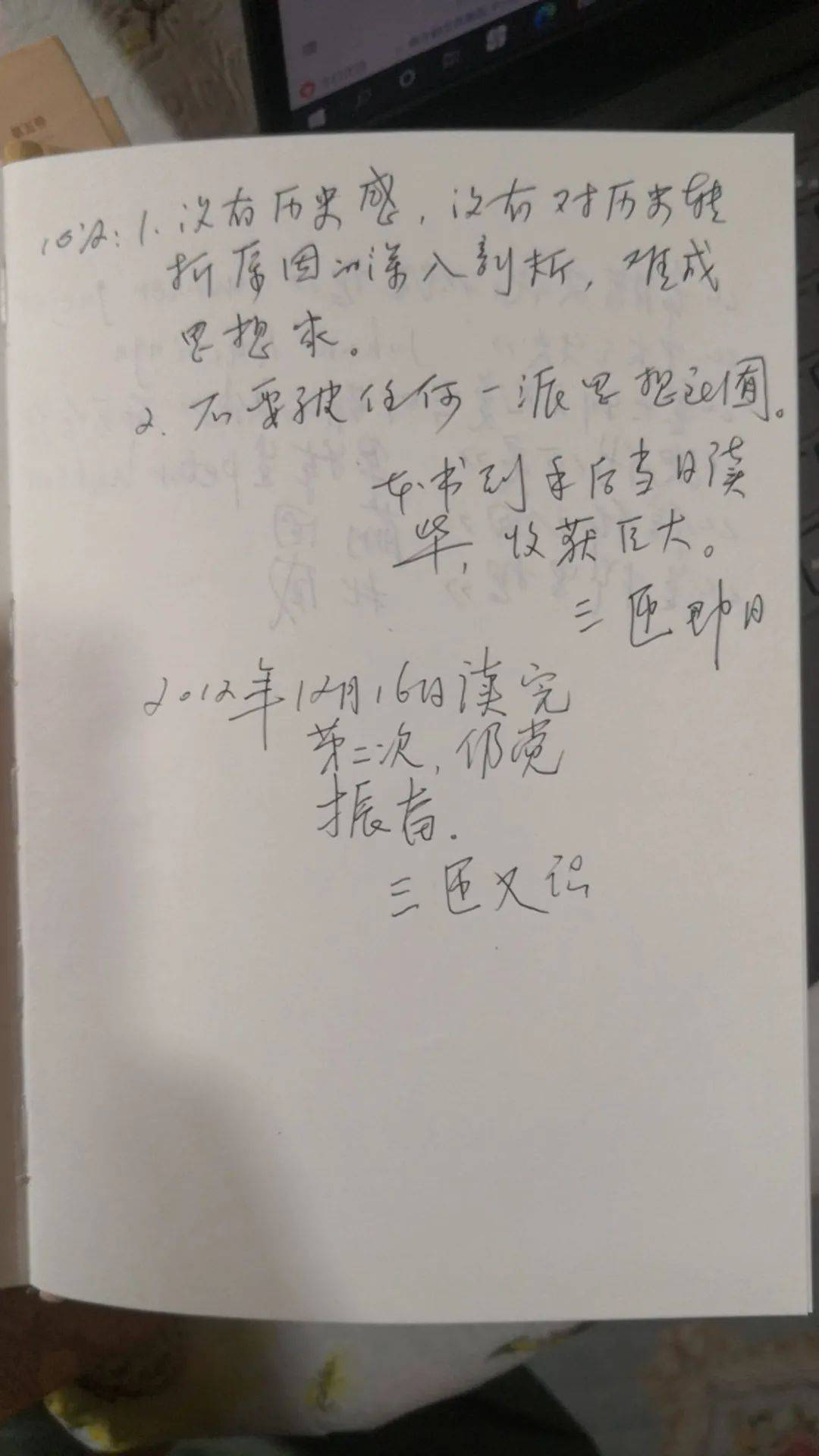

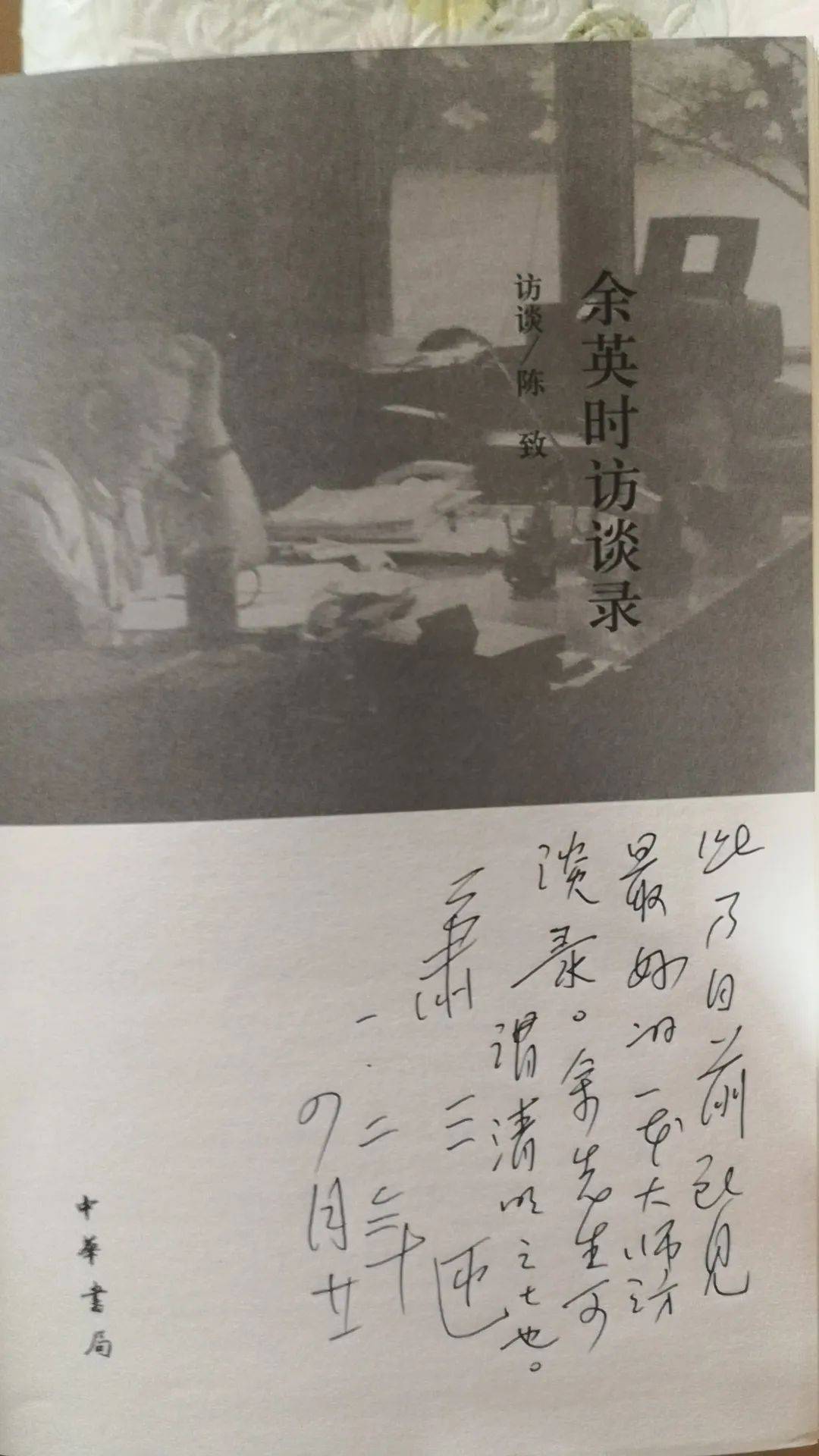

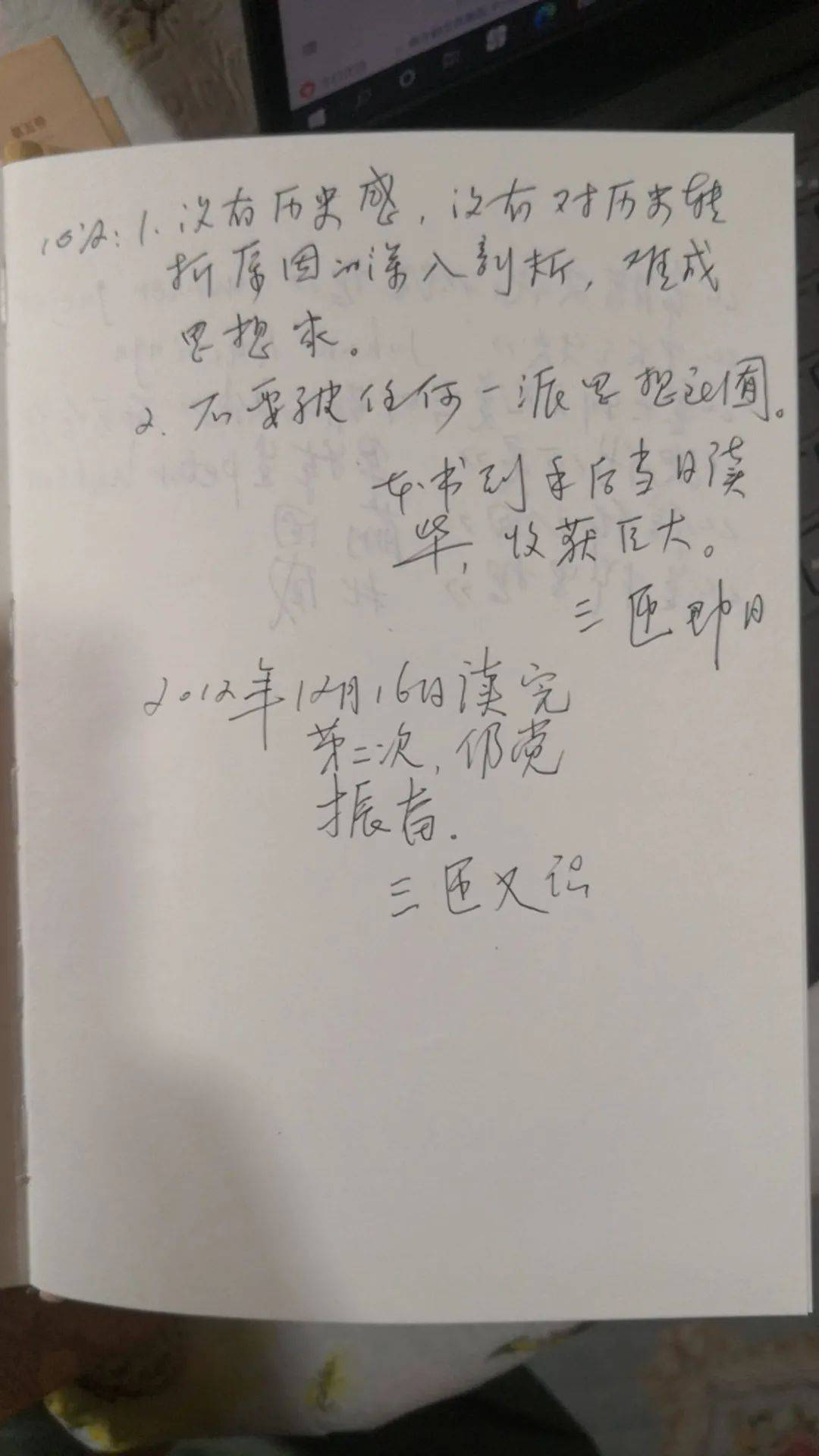

2012年3月,中华书局出版了《余英时访谈录》,4月21日我就买来,当天连夜就读完了,真可谓是醍醐灌顶,受益匪浅。当天读毕以后我在此书扉页批点道:“此乃目前所见最好的一本大师访谈录。余先生可谓清明之士也。”在书末空白页我还写了两点心得:“1.没有历史感,没有对历史转折原因的深入剖析,难成思想家。2.不要被任何一派思想所囿。”当年底,我又重读了此书,批注是“仍觉振奋”。

严格来说,余先生的著作,我拜读过的不到一半。但这一半还没读完,我就断定,余先生的所有著作都值得细读,对我来说,也必须全部细读。只可惜,由于种种原因,这剩下的一大半阅读计划尚未实施,余先生就离世了。呜呼哀哉!

虽然没有拜读完余先生的所有著作,但我自思对余先生的学术特点还是比较了解。在我看来,余先生的所有著述呈现出如下几方面典型特点:

一、从宗旨上看,余先生一生治学的目的是为了实现“中国思想传统的创造性转换”(林毓生语)。换言之,他关注的正是他的上述文集第二卷书名所言——“中国思想传统及其现代变迁”。何以如此?“不忍”故国文明衰亡也。所以余先生有名言,“我在哪里,哪里就是中国”。通俗言之,余先生对祖国爱得极深,故其平生努力,皆在为古国找到一条思想上涅槃重生之路也。

二、从格局上看,余先生是一个高屋建瓴、高视阔步、高瞻远瞩的大家,他希望通过对思想史上关键转折点的深入剖析,揭示中国历史的变迁逻辑。可以说,他对思想史上的关键转折点都有专书论述。比如,论商周变革的是《论天人之际》,论秦汉变革的是《汉代中外经济交通》,论宋明理学的是《朱熹的历史世界》《宋明理学与政治文化》,论清代考据学的是《论戴震与章学诚》,论近现代思想转型的是《中国思想传统的现代诠释》《中国文化与现代变迁》《现代儒学论》《犹记风吹水上鳞——钱穆与现代中国学术》《中国近代思想史上的胡适》《陈寅恪晚年诗文释证——兼论他的学术精神与晚年心境》,如此等等。所谓“大”学者,首先是能提出大问题、抓住大问题的人,所谓“先立其大,则小者不能夺也”,余英时先生就是典型的能“知其大”的学者。

三、从方法上看,余先生不仅善于从大处着眼,更善于从小处着手;不仅能提出大问题,而且能在具体问题上进行针脚细密地论证。他既对西方几十年来各派历史哲学了如指掌,又不迷信任何一派历史哲学。从传统的学术语言来看,他融通了汉学与宋学。举例而言,对南宋理学,传统意见认为,理学放弃了“外王”追求。余先生提出的创见是,理学不仅讲内圣,也注重外王。他通过朱熹具体的政治活动,力证了理学家不是独坐书斋的书呆子,而是一直在密切关注政治,积极影响政治。我想,但凡读过《朱熹的历史世界》的读者,一定会惊讶于余先生严密、详实的论证,不会认为他的观点是为新而新。

四、从立场来看,余先生具有主动担当道统的使命,尤其强调知识分子的气节。这一点,不仅从专著《方以智晚节考》可以看出,从余先生大量流布于互联网上的评论文章也一望可知。

五、从文风来看,余先生文风典雅,继承了古文的风雅和白话文的精确,让人读之如沐春风,实在是一种享受。

余英时何以能成为余英时?换个角度来说,人们总是乐道钱穆与余英时的师徒关系,仿佛余英时不过是继承了钱穆的衣钵而已。这种看法是相当偏狭的。在我看来,余英时与其说是继承了钱穆,不如更准确地说是超越了钱穆。

固然,钱、余这一对师生情谊深重:钱先生看重余先生,一生对其耳提面命;余先生尊重、感激、维护钱先生,一生执弟子之礼甚恭,甚至主动承担了解释恩师学术思想的责任。我们读余先生回忆钱先生的多篇文章,无不为其师生之间的深情厚谊感动不已。但是必须看到,钱、余之间既有同,又有异,而且其中的异更值得关注、深究。

我们先来看二人之同。其实从上述我总结的余先生治学的五个方面特点来看,二人之间都存在某种程度的同。比如,钱先生也希望实现“中国思想传统的创造性转换”;能写出《国史大纲》《中国历代政治得失》之类大批通史的钱先生自然也是有大格局的人;从小处着手的角度看,钱先生的成名作《先秦诸子系年》虽然部分观点未必能得到学界完全赞同,但的确是考据学的代表作之一;就立场和文风而言,钱、余两先生更是非常接近,钱先生的文章技巧甚至略高余先生一筹。

但二人之异又是明显的。这种异主要体现在:钱先生强调对历史抱持“同情的理解”态度,但这种态度却更多表现为对传统的辩护,这种辩护总体给人的感觉是传统已经尽善尽美;虽然钱先生也希望更新传统,实现“中国思想传统的创造性转换”,但其建构性思想毕竟太少。因此,可以说钱先生重在继承传统,一些观点就免不了偏颇,比如他强调中国古代政治制度不是专制,历代都有对皇权的制约机制等等。而余先生呢,可以说重在发展传统,所以他要论证明代儒家思想家不拒绝商业文明,他要写专著讨论民主问题,他要论证恩师不是什么新儒家,他自己也不是新儒家;更明显的例子是,钱穆与胡适完全分属两个“敌对阵营”,因为学术思想南辕北辙,胡适明确阻止钱穆成为中央研究院院士,但余先生写了专书论评胡适在近代思想史上无可替代的地位,认为胡适是近代最重要的思想家(因此我有朋友认为:胡适+钱穆=余英时)。从文章上看,钱先生通论太多,有时就难免失之于简率、偏颇,余先生的论证就严密、详实得多,也就更能服人。

钱、余二先生为何存在这些重要差异?我认为最重要的原因在于二人的家庭出身、受教育经历及所处时代背景不同。钱先生出身寒门,天资聪颖,靠自学成才,其知识结构中中国传统文史哲知识占的比重过大,西学所占比重过小,而且对西学的认识甚至常出现常识错误;加之身处外敌入侵、内乱不止、民族危亡的时代背景下,为激发国人爱国心,难免发偏激之词,有违史家求真、求实之职业规范。余先生出身在教授家庭,天资也相当高,虽也自学,但受到比较完整、完善的教育,大学在中国内地读,研究生在香港钱穆门下读,博士在美国读。在美国读书期间,余先生师从注重考据的华人学者杨联升,广泛学习西方史学及历史哲学,博士期间研究的纯属西方历史,尤其是文艺复兴史,这使余先生的西学功底和视野远非钱先生可比。加之余先生青年时代虽然也经历动荡,但去国读书、工作以后,工作、生活环境都很稳定,国际形势在二战结束后也相对平静,这就使得余先生的心境比钱先生从容平和得多。

总之,钱先生可谓从时间这个纵坐标打通了中国历史,但余先生不仅打通了时间这个纵坐标,而且打通了空间这个横坐标。不能认为钱先生学贯中西、识贯中西,但余先生却做到了学贯中西、识贯中西。从学术接力的角度看,余先生接过了钱先生的衣钵,但又大大超越了钱先生。

余英时先生辞世后,在知识界引起了重大反响。余先生的学识、风骨、为人得到了友人、学生、读者的高度称扬,可见公道自在人心。不过,任何人都是有限的存在,我们也不宜把余先生偶像化。换言之,我认为余先生的一些思想和观点也不是丝毫没有可商榷的余地。

在我看来,余先生虽然可以称为学贯中西,但他对西方的“道”(信仰)的理解还是隔了一层,仅限于“学”的层面,这可能与其自觉地作为中国道统的担负者的个人定位有关。其实,真道只有一个,无所谓中西古今,根本上讲,它是自上而下的,是属于全人类的。从这个角度看,余先生对知识分子(或曰“士”)的作用看得的确有些过于乐观了。我们必须问,道统之道从何而来?知识分子有什么资格且何以能担负道统?尤其在这个日新月异的信息时代,这是一个无法回避、必须直面的问题。

黄仁宇先生是余英时先生的学生,黄先生倡导用大历史观知人论世,以上就是我站在大历史观的角度对余英时先生的定位。概而论之,余先生只是一个有思想的、伟大的史学家,很难说是一个思想家。从文化上看,他是一个文化保守主义者;从政治上看,他是一个自由主义者;从整体上看,他或许并未完成这二者的有机融通;从逻辑上看,这二者可能也很难融通。

余英时超越了钱穆,谁能超越余英时?如何超越余英时?谨以此问遥祭一代史学大师余英时先生。