这一讲我们讲陆九渊。

陆九渊(公元1139年-公元1193年)与朱熹同时,但与朱熹思想截然不同,朱熹之学称为“理学”,陆九渊之学称为“心学”。如果宋明思想史中只有程朱理学,未免单调乏味,正是因为陆王心学的诞生,才使中国思想史孕育了某种转变的可能。所谓“陆王心学”,南宋之陆九渊是开山之祖,明代之王阳明是集大成者。

陆九渊之父陆贺生有六子:九思、九叙、九皋、九韶、九龄和九渊,皆学识超群,其中九韶、九龄、九渊三兄弟都是南宋著名思想家,人称“金溪三陆”。中国思想史中的思想家兄弟现象很有意思,值得细细研究。仅宋代而言,北宋有“二程”,南宋就有“三陆”。作为亲兄弟,他们的思想也大致相似,这大概是因为他们从小读的书、经的事大同小异的缘故。更有意思的是,南宋“三陆”兄弟反的就是北宋“二程”兄弟及其思想上的继承人朱熹。

上一讲我们讲到朱熹小时候就非同寻常,其实陆九渊也是天生的思想家。陆九渊早慧,三四岁的时候,就问父亲天地的尽头在哪里,父亲笑而不答,他居然为了思考这个问题废寝忘食。还在儿童时代,他的举止就与其他孩子不同,见到他的人都很尊敬他。他听见人诵读程颐的文章、语录,就认为程颐讲的不是孔孟之道,所以讲错了。十多岁时,他读古书至“宇宙”二字,书上的解释是“四方上下曰宇,往古来今曰宙”,于是忽然省悟道:“宇宙内事乃己分内事,己分内事乃宇宙内事。宇宙便是吾心,吾心即是宇宙。东海有圣人出焉,此心同也,此理同也;西海有圣人出焉,此心同也,此理同也;南海、北海有圣人出焉,此心同也,此理同也;千百世之上有圣人出焉,此心同也,此理同也;千百世之下有圣人出焉,此心同也,此理同也。”

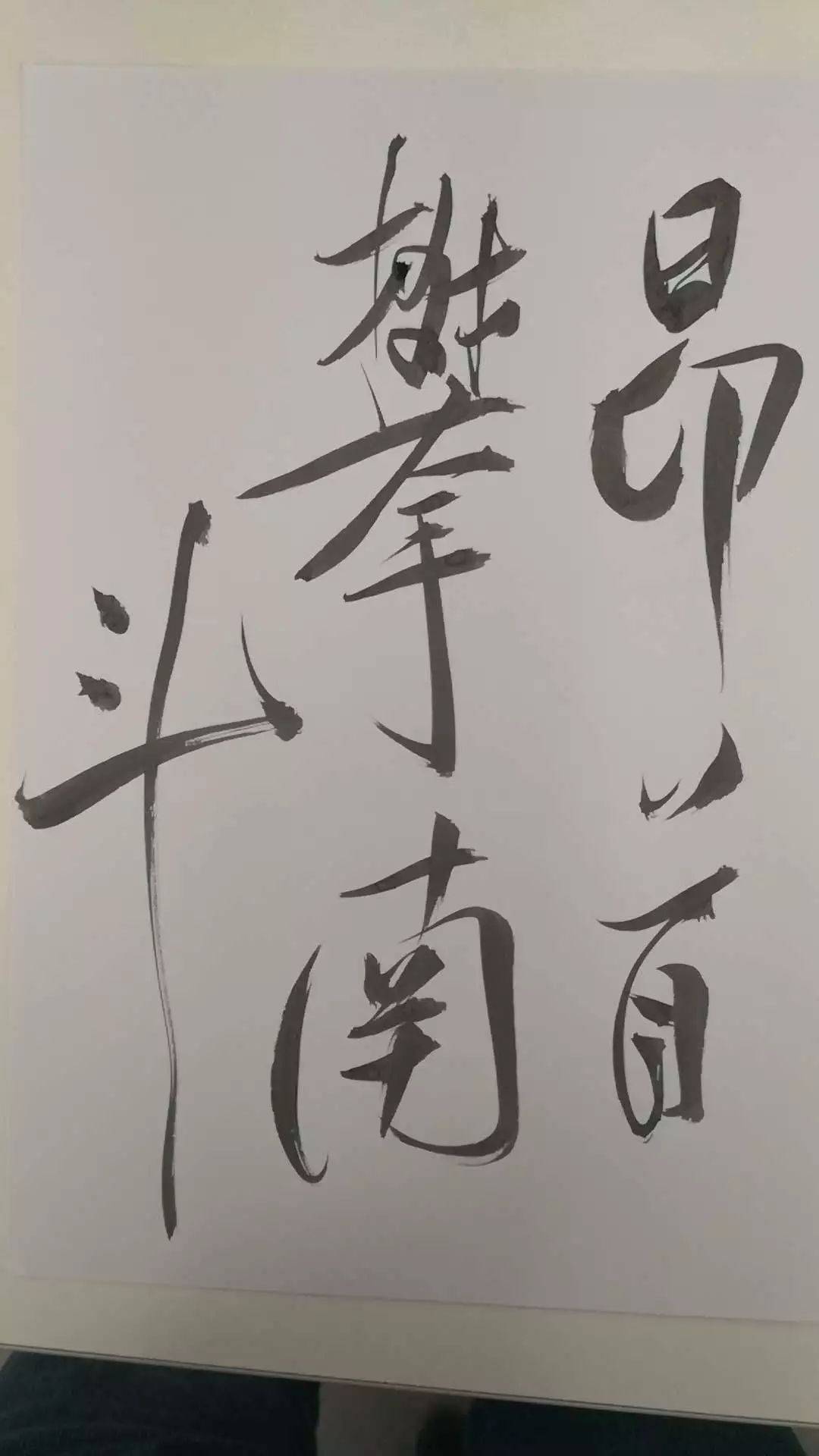

陆九渊考中进士以后,读书人争相与之交游。后来回到家乡,每次开讲席,院墙内外都挤满了听众,就连德高望重的老人都会拄着拐杖前去听讲。有人劝他著书,他说:“六经注我,我注六经”,“学苟知道(获知天道),六经皆我注脚”。朱熹一生高度重视六经、注解六经,陆九渊却说“六经皆我注脚”,他不认为六经是不可置疑的权威,他在乎的是道和人自身。由此可见,陆九渊的气魄相当之大,最可体现陆氏气魄的或许是他的一首诗:

昂首攀南斗,翻身依北辰。

举头天外望,无我这般人。

我们切不可认为陆九渊的上述言论和诗歌体现的是才子式的孟浪狂傲,事实上,它们是他的思想体系的自然发抒。

陆九渊的思想体系,围绕一个“心”字构建。朱熹综合北宋五子,他认同二程的“性即理”,也认同周敦颐构建的天道观。简言之,朱熹构建了一个从上到下、从天到人的体系。陆九渊却高扬人心的作用,他直接提出了“心即理”的论断,这个论断实际上是针对程朱一系提出来的。因为心学是理学的反对派,所以我们谈陆九渊的时候不得不提到朱熹,以及朱陆论战。

接下来我们从核心思想、修养工夫、朱陆纷争几个方面来透视陆九渊的思想。

陆九渊的核心主张当然就是“心即理”,他是在写给朋友李宰的书信中提出这一著名论断的。他先是引用了很多孟子论心的话,然后得出结论说:“天之所以与我者,即此心也。人皆有是心,心皆具是理,心即理也。”

在朱熹那里,北宋五子是如同先知一般的存在,他们是他构建的道统不可或缺的组成部分。但陆九渊否认朱熹构建的道统的真实性,他举的是孟子的旗帜,认为自己直接承接的是孟子思想。有人问他的学问何所授受,他的回答是:“因读《孟子》而自得之。”又说:“孟子之没,此道不明。千有五百年之间,格言至训,熟烂于浮文外饰;功利之习,泛滥于天下。”换言之,孟子的思想,只有到他这里,才算接续上了。这不是陆九渊自夸,明代王阳明给陆九渊文集作序,即明确说陆氏“简易直截,真有以接孟氏之传,”“故吾尝断以陆氏之学,孟氏之学也。”

陆九渊的“心”所指为何?陆九渊说:“孟子云:尽其心者知其性,知其性则知天矣。心只是一个心,某之心,吾友之心,上而千百载圣贤之心,下而千百载复有一圣贤,其心亦只如此。心之体甚大,若能尽我之心,便与天同。为学只是理会此。”在朱熹眼里,人心只是一个经验性的存在,本身并不具备主宰之义,主宰者是“理”,是“性”。劳思光先生正确地指出,既然陆九渊认为“只是一个心”,那么这个心就不是受世界纷纭万象干扰的经验之心,只能是超验的主宰之心;尽一己之心,就能“与天同”,这个心显然也只能是超验的主宰之心。事实上,陆九渊与程朱对“心”的定义不同(程朱的心是被动的经验之心,陆九渊的心是超验的主体)正是心学与理学的根本分歧之所在。也可以通俗的说,陆九渊用“心”取代了程朱的“天理”地位。

超验的主宰之心又是何意?这是指,心是一切价值的标准和源头,一切德性天理都内涵于人心之中,人可以自作主宰,只要尽心,德性天理就可以自然展现出来。“此理本天所以与我,非由外铄。明得此理,即是主宰。真能为主,则外物不能移,邪说不能惑。……一向萦绊于浮论虚说,终日只依借外说以为主,天之所与我者反为客。主客倒置,迷而不反,惑而不解。坦然明白之理,可使妇人童子听之而喻。勤学之士反为之迷惑,自为支离之说,以自萦缠。穷年卒岁,靡所底丽,岂不重可怜哉?”

既然如此,按我们通常的理解,那么我们每个人的所思所想是不是都是真理呢?每个人都可以各是其是、自作主张吗?人不是有时也起歹心,甚至杀心吗?陆九渊当然不会认为歹心、杀心也是真理,也是应该的,于是他提出了一个“本心”概念。他认为,那些心思都不是人的“本心”,人的本心只是“仁义”,人为非作歹是“失其本心”或“蔽其本心”的结果。什么是导致人“失其本心”或“蔽其本心”的原因?一是“物欲”,二是“意见”。“愚不肖者不及焉,则蔽于物欲而失其本心;贤者智者过之,则蔽于意见而失其本心。”显然,这里的“意见”就是基于经验世界的私见,因为一旦被经验世界的物欲和私见牵引、诱惑,真理就会被人抛到一边。

张载讲过“心统性情”,其中,“性”是绝对理性,上通天,“情”是人的感情,情发而不合理就会泛滥为物欲。朱熹又总讲“道心”“人心”之别。陆九渊之“本心”,岂不与“性”、“道心”有些相似?的确相似。所不同的地方在于,程朱的进学理路是向外探求,强调格物致知;陆九渊的进学理路是向内探求,强调尽心知性。

无论是理学家还是心学家,都是儒家,只要是儒家,他的一切论证的落脚点都还是人间道德秩序的构建如何可能的问题。对于理学家来说,人只要服从来自外部的天理,“存天理,灭人欲”,道德秩序就可以建立。那么对于心学家陆九渊来说,从理论到现实如何落地呢?这就要讲到他的修养理论。

首先,陆九渊反对程朱的天理人欲之分,他说:“天理人欲之分论,极有病。自《礼记》有此言,而后人袭之。《记》曰:人生而静,天之性也。感于物而动,性之欲也。若是,则动亦是,静亦是,岂有天理物欲之分?若不是,则静亦不是,岂有动静之间哉?”“若天是理,人是欲,则是天人不同矣。”他还说天理人欲之说不是圣人的话,因为“人亦有善有恶,天亦有善有恶,岂可以善皆谓之天,恶皆归之人”?程朱一系无不主张天理纯善,陆九渊认为“天亦有善有恶”,真是放胆之论。他不仅从根本上否定了程朱理论的基点,甚至挖了中国自古以来大多数思想家的祖坟。他之所以如此主张,根本上还是因为他在乎的是人,而不是天。

以上是陆九渊的驳论,他正面的修养理论是什么呢?是“知本”、“立志”、“先立乎其大者”。前面我说过,陆九渊说“学苟知本,六经皆我注脚”。他还说:“吾之教人,大概使其本常重,不为末所累。”在他看来,朱熹所强调的格物致知穷理甚至读书都是“末”而不是“本”。他说:“学者须是有志。读书只理会文义,便是无志。”他反对一些学者“大世界不享,却要占个小蹊小径子;大人不做,却要为小儿态,可惜。”那么什么是“本”、“志”、“大”呢?其实说穿了,就是要认识到人的道德主体性,要认识到“心”(“本心”)就是最高主宰,“心”具有一切能力。他高度强调“本”、“志”、“大”的重要性,以至于“近有议吾者云:除了先立乎其大者,全无伎俩”,对此,他的回答是“诚然。”有人问,既然你说立志重要,那如何立呢?他的回答居然是“立是你立,却问我如何立?若立得住,何须把捉”?

话虽如此说,陆九渊并不是真不教人如何立志,也不是真“除了先立乎其大者,全无伎俩”。毋宁说,在他看来,解决了立志的问题,一大半问题其实已经解决了,很多人的问题在于根本没有解决这个问题。

如何立志?《象山(陆九渊)语录》说:“傅子渊自此归其家。陈正己问之曰:陆先生教人何先?对曰:辨志。正己复问曰:何辨?对曰:义利之辨。若子渊之对,可谓切要。”所谓义利之辨,其实是个源自孔孟的老话题,在陆九渊这里,义利之辨其实就是公私之辨,人若能立公心,私心自消,所以义利之辨既是方法,也是目的。关于义利之辨,陆九渊有一段著名的白鹿洞书院讲义如此说道:“子曰:君子喻于义,小人喻于利。此章以义利判君子小人,辞旨晓白。然读之者苟不切己观省,亦恐未能有益也。某平日读此,不无所感。窃谓学者于此当辨其志。人之所喻由其所习,所习由其所志。志乎义,则所习者必在于义。所习在义,斯喻于义矣。志乎利,则所习者必在于利。所习在利,斯喻于利矣。故学者之志不可不辨也。……诚能深思是身,不可使之为小人之归。其于利欲之习,怛焉为之痛心疾首,专志乎义,而日勉焉,博学、审问、谨思、明辨而笃行之,由是而进于场屋,其文必皆道其平日之学、胸中之藴,而不诡于圣人。由是而仕,必皆共其职、勤其事、心乎国、心乎民,而不为身计。”

程颐以“公心”解释“仁”,陆九渊主张立志、义利之辨,实际上就是主张公私之辨,心中要常存一个公心。“某尝以义利二字判儒释。又曰公私,其实即义利也。”搞明白公私之辨后,“不过切己自反,改过迁善”而已。由此可见,陆九渊与程朱的目的地都一样,只是达到目的地的路径不同罢了。

仅仅立志,常做义利之辨就行了吗?还不行,“既知道自立,此心无事时须要涵养,不可便去理会事”;“人精神在外,至死也劳攘,须收拾做主宰。收得精神在内时,当恻隐即恻隐,当羞恶即羞恶。谁欺得你?谁瞒得你?”为什么要把精神往内收呢?因为人心随时都在与经验世界接触,难免流于放荡。如果流于放荡,则必须让心回复到本心状态。“复者,阳复,为复善之义。人性本善,其不善者迁与物也。知物之为害而能自反,则知善者乃吾性之固有,循吾固有而进德,则沛然无他适矣。故曰:复,德之本也。知复则内外合矣。”

“复性”是自唐代李翱就提出来的观念,宋儒多同意、发展了这个观念。陆九渊这种说法,即多次谈到“性”,看起来是不是太像程朱说的了?其实不然,陆九渊所谓“性”,其实就是“心”,之所以用“性”字,是因为他念念不忘的是人的“主体性”。事实上,根据他的观念,只要把握了大本大源,细分一些字词的具体意思并不重要。他的朋友李伯敏问他什么是尽心,性、才、心、情之间的差异如何厘定,他说这些问题只是“枝叶”,学者读书,不能只会解字,不求血脉,“须是血脉骨髓理会实处始得”,“且如情、性、心、才,都只是一般物事,言偶不同耳”。他还说:“尧舜曾读何书来?若某则不识一个字,亦须还我堂堂地做个人。”

这个样子的陆九渊,遇到朱熹,会发生什么?事实上,要深入理解陆九渊及朱陆之别,就得考察朱陆二人的交往及论争历史。这段历史非常有意思。

首先我们来讲讲著名的朱陆鹅湖相会故事。淳熙二年(公元1175年),朱陆会于江西信州铅山鹅湖寺,牵线人是吕祖谦。吕祖谦跟陆家兄弟交好,也跟朱熹交好,于是多次向朱熹引荐、称道陆氏。朱熹也听说过陆家兄弟,会面之前,他对陆家兄弟有些疑虑。比如,“陆子寿(九龄)闻其名久矣,恨未识之。子澄云:其议论颇宗无垢,未知今竟如何也?”“陆子静(九渊)之贤,闻之尽久。然似闻有脱略文字、直趋本根之意,不知其与《中庸》学、问、思、辨然后笃行之旨又如何耳?”可见,朱熹一开始就看出了两派思想的不同。应该说,他把握住了陆家兄弟思想的要点。

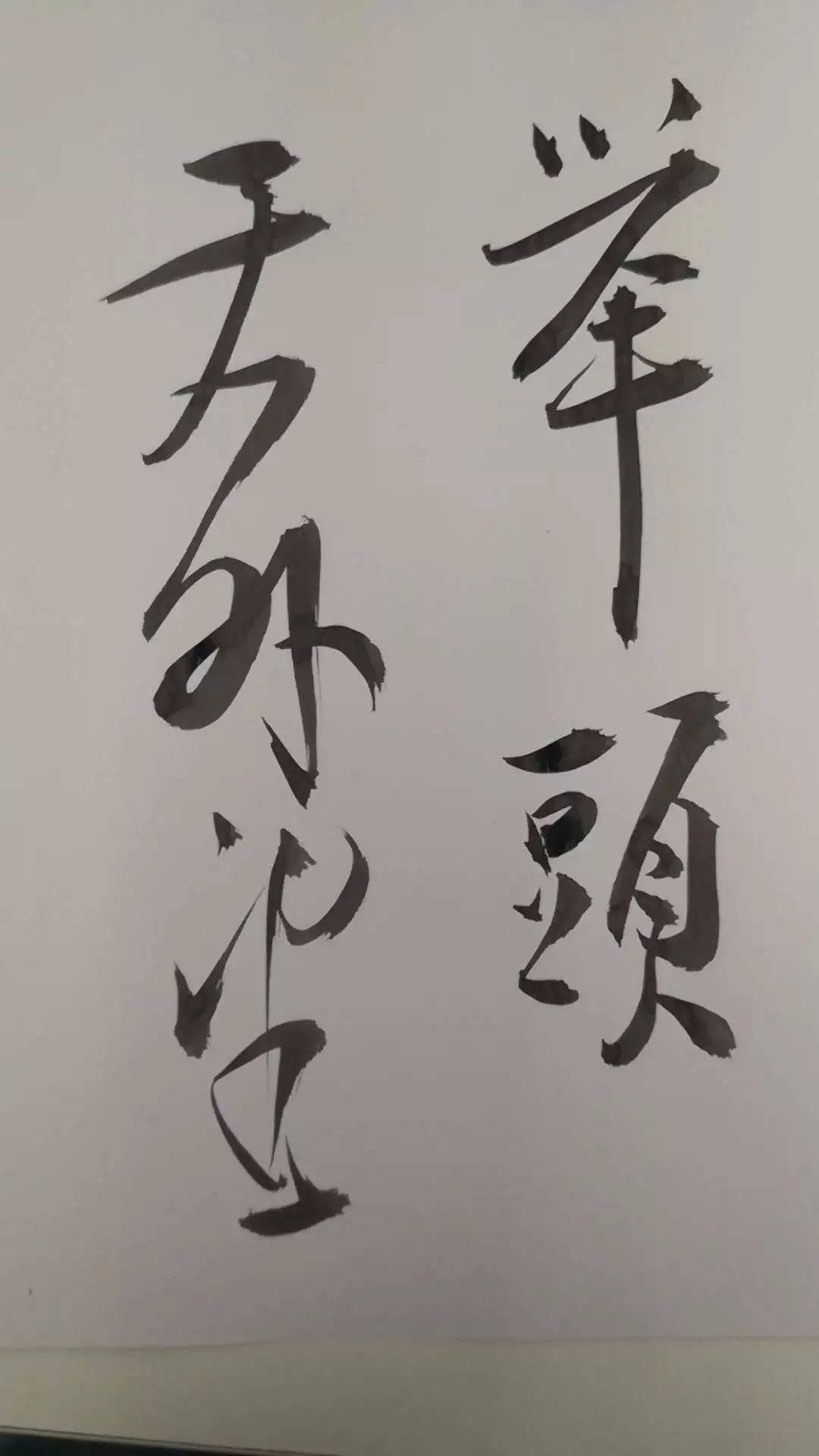

吕祖谦为了鹅湖会,先见了陆九龄,并表示鹅湖会就是要讨论朱陆异同。陆九龄就对弟弟九渊说,我们兄弟之间意见都不一定相同,怎么能指望在鹅湖会上与朱熹想法一样呢?于是兄弟俩先各自讲自己的思想主张,然后辩论,辩论以后,弟弟说服了哥哥。于是,哥哥九龄写了一首诗:

孩提知爱长知钦,

古圣相传只此心。

大抵有基方筑室,

未闻无址忽成岑。

留情传注翻榛塞,

着意精微转陆沉。

珍重友朋相切琢,

须知至乐在于今。

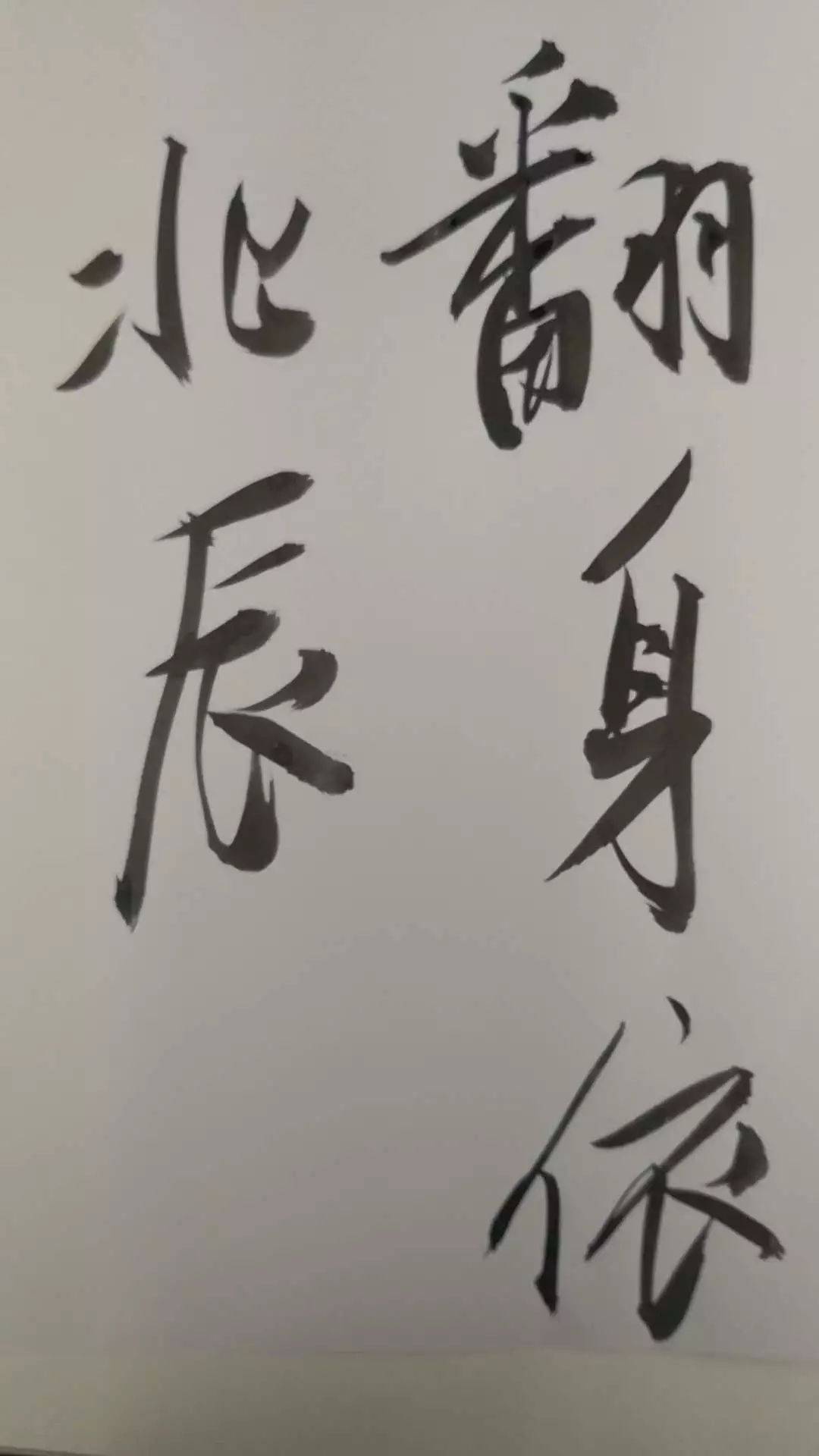

此诗已经道出了陆氏心学之大要,也即人心先立志、“着意精微”、打好根基才能扩充德行。陆九龄是准备见面时把这首诗吟诵给朱熹听的。鹅湖会上,吕祖谦先问陆九龄新近的思想动态,九龄就开始吟诵上面这首诗。哪知道,才吟了前面四句,朱熹就对着吕祖谦说:“子寿早已上子静船了也。”陆九龄吟完诗,双方就开始辩论。陆九渊很为朱熹开始的那句话生气,同时因为与朱熹思想差异太大,于是也和九龄原韵吟出一首诗,他说这首诗是他在与哥哥来鹅湖的路上创作的:

墟墓兴衰宗庙钦,

斯人千古不磨心。

涓流滴到沧溟水,

拳石崇成泰华岑。

易简工夫终久大,

支离事业竟浮沉。

最后两句还没吟完,朱熹已经面目失色,等陆九渊吟完最后两句“欲知自下升高处,真伪先须辨只(或应为‘自’)今”,朱熹就大不高兴了。很显然,陆九渊不仅重申了他们兄弟的观点,而且讥讽了朱熹的“支离事业竟浮沉”,朱熹当然不会高兴。

鹅湖之会,朱陆两派的根本区别在于,朱熹认为进德修身应该先泛观博览然后再返归简约,陆家兄弟则主张先发明人之本心然后才宜博览。双方谁都说服不了谁,于是朱熹指责陆氏“太简”, 陆氏指责朱熹“支离”。至于因何如此,我在上面已经讲过,根本在于两派对“心”的定义完全不同。朱熹认为心不过是经验主体,当然就要鼓励人用心学习,格物致知;陆氏认为心是超验的主宰,当然就要先立其大了。

虽然两派意见相左,但毕竟只是思想观点不同,朱陆其实都是涵养颇高的读书人,所以双方的关系还不错。朱熹在鹅湖会后给朋友的信中还提到鹅湖会“讲论之间,深觉有益”。他也很警惕自己的主张是否会导致陆氏兄弟所指责的“支离”境地。他甚至还批评他的朋友吕子约“幽暗支离”。鹅湖会后第六年(前一年陆九龄已死),陆九渊拜访朱熹,朱熹还邀请陆九渊在白鹿洞书院讲了上面所说的那篇著名讲义,并表示自己讲此节书不如陆九渊讲得深。鹅湖会后11年,朱熹在写给陆九渊的信中还说:“所幸迩来日用工夫,颇觉有力,无复向来支离之病。甚恨未得从容面论,未知异时尚复有异同否耳。”其时朱陆关系已有很大裂痕,但这封信不应理解为朱熹只是为了修复友情的客套话。

朱陆关系的进一步恶化是在此事发生又5年后。陆九渊致书朱熹讨论太极图及周敦颐《太极图说》问题,二人意见完全不合,以至于双方最终恶言相向。朱陆双方关于太极图的论争时间很长,主要集中在讨论“无极太极”问题上。最早是陆九渊的哥哥陆九韶在鹅湖会后写信给朱熹讨论这一问题,陆九渊只是在多年后接过哥哥的观点继续与朱熹辩论而已。要言之,朱熹为建立其天道观,不得不高举周敦颐之说,但认为无极与太极是天理的两个说法,无极是指无形,太极是指有理;陆氏兄弟为高扬人心的主体性地位,认为太极就是最高的天理,加上无极概念完全是画蛇添足,这一概念完全是道家老子的宗旨,不能为儒家尊崇。还是因为谁都说服不了谁,最后只能以双方互斥对方是禅宗了事。我在前面多次说过,朱熹对无极以及无极与太极关系的解释是错误的,但陆氏兄弟否认无极思想的重要性,显然也不能服人。

可以讨论的反而是双方互斥对方是禅宗一事。首先需要指出的是,朱熹当然不是禅宗。这一点,我在讲朱熹思想体系时已经讲明。需要说明的是陆九渊是不是禅宗。如果我们细想朱陆异同,很容易发现朱熹有点像神秀,陆九渊很像慧能,因为前者是要逐渐去认识最高存在,后者则直指本心,本心就是最高存在。但这不过是表面现象,问题的实质不在于强调心的重要性就是禅宗,而在于要用此心去干什么。也就是说心的指向是什么的问题:指向于超脱舍离的是禅宗,指向于进德修业的是儒家。陆九渊自己也把儒佛的这种区别讲得很清楚,这里不再引述。从这个角度看,程颐所谓“圣人本天,释氏本心”纯属偏见。事实上,孔孟的仁学,讲的正是心性论,而不是主宰之天。真正继承孔孟精神的,不是北宋五子及朱熹,反倒是陆王。

无疑,朱熹在世时,陆九渊是其哲学上最大、最重要的论敌,朱陆之争在当时影响未必有多大,但却影响后世至为深远。清儒章学诚说:“宋儒有朱、陆,乃千古不可合之同异,亦千古不可无之同异。”

整体而言,因为陆九渊开启了心学一派,其在中国思想史上的地位是毋庸置疑的。今日我们常说的“初心”,其思想源头大概可以找到陆九渊的“本心”这里。不过,心学也有心学自身无法克服的问题。至于心学的问题何在,我认为应该放在评述王阳明时再予以详论,因为阳明是心学的集大成者。这里仅仅简略提及我对陆九渊的看法。

首先,宋儒辛辛苦苦地构建了一个并不高明的天,被陆九渊拆除了一大半,此举功过其实参半。就功一方面讲,他高扬了人的道德主体性,使人不至于被程朱理学的天理禁锢死;就过一方面讲,他否认有一个外部的绝对真理存在,以心为价值判断标准,事实上(!)极容易导致一个结果:人心日益失去敬畏,真理日益变得相对,最终就会出现反对一切固有价值的局面。人心由此将变为荒原,失去指针。如果说儒家都是道德理想主义者,那么比起程朱而言,陆九渊更是道德理想主义者。但由于如上逻辑,道德理想主义也就必然走向反面。

朱熹其实已经预见到了这一点,他在答陆九渊书时说:“区区所忧,却在一种轻为高论,妄生内外精粗之别,以良心日用分为两截,谓圣贤之言不必尽信,而容貌词气之间不必深察者。此其为说乖戾很悖,将有大为吾道之害者,不待他时末流之弊矣。”按现代的话来说,朱熹的担忧的是陆九渊没有深刻认识到“人性恶”(即程朱所谓“人欲”)可能带来的灾难性后果。他说:“大抵其(陆)学于心地工夫,不为无所见。但便欲恃此陵跨古今,更不下穷理细密工夫,卒与其所得者而失之。人欲横流,不自知觉,则高谈大论,以为天理尽在是也。则其所为心地工夫者,又安在哉?”这里的重点是“以为天理尽在是也”。换言之,人一旦自作主宰,就极易认为自己的一切行为都符合天理,而忘却陆九渊所谓的“本心”其实是“仁义”。遗憾的是,陆王心学最后的走向,恰如朱熹所预判。

其次,陆九渊并未构建一个逻辑严密、自洽的思想体系,朱熹批评他“有头无尾”也是事实。从“心即理”这一理论本身来看,其实就存在漏洞。程朱论“理”,从上下不同角度看,分“天理”和“百理”;从理的性质看,既包含价值标准(仁义之类),又包含客观规律,此义前面已多有讨论。陆九渊也论“理”,只是“理”不是他的核心观念,不过他论理的时候,在不同场合,意思不同,总之他对“理”的观念与程朱一系并无多大区别。这就导致了问题,程朱的天理虽然是混杂的,但说天理既包含价值标准又包含客观规律还说得过去,陆九渊既然主张“心即理”,“心”当然是价值标准,但“心”可能是客观规律吗?从修养工夫来讲,陆九渊主要讲知本、立志、立其大者,毕竟还是很粗疏的。比如公私之辨,其实是一个很复杂的问题,何为公,何为私?这在现实中往往是很难彻底厘清的。举例而言,皇帝坐天下,即便他的所有行为都是出于公心,但他总不愿与人分享政权,执政权是公还是私?官员父母去世,他若辞职去守孝三年,虽是尽孝,是为公还是为私?如此等等,不胜枚举。

最后,陆九渊思想存在反智倾向。程朱思想虽然最终是要建立人间秩序,但毕竟因为强调格物、致知、穷理,也为人认识自然界的客观规律提供了某种可能性。但陆九渊连格致穷理都轻视,当然更不利于中国人科学理性的建立。换言之,于科学理性而言,后世思想家可以从程朱体系打入一个楔子,扭转其发展方向,变为道德、科学二路并进;但陆九渊的思想中根本打不进这个楔子。

“初心”(本心)重要吗?当然重要。但“初心”靠得住吗?当然靠不住。这就是我的结论。当然,对于一个学派的开创者,我们确实不应苛责。思想学术的发展应该是一个接力过程,因此我们不必苛责开创者,但确有必要以严冷的目光打量集大成者。所以,大家会看到,我对朱熹的批评就比较严厉,对陆九渊就相对宽容一些了。