今天是在贵州石门坎传教、办教育的柏格理先生离世104周年。1915年9月16日下午3时,他离别人世,苗族人在他墓门上刻了一幅挽联:

牧师诚为中邦良友

博士真乃上帝忠臣

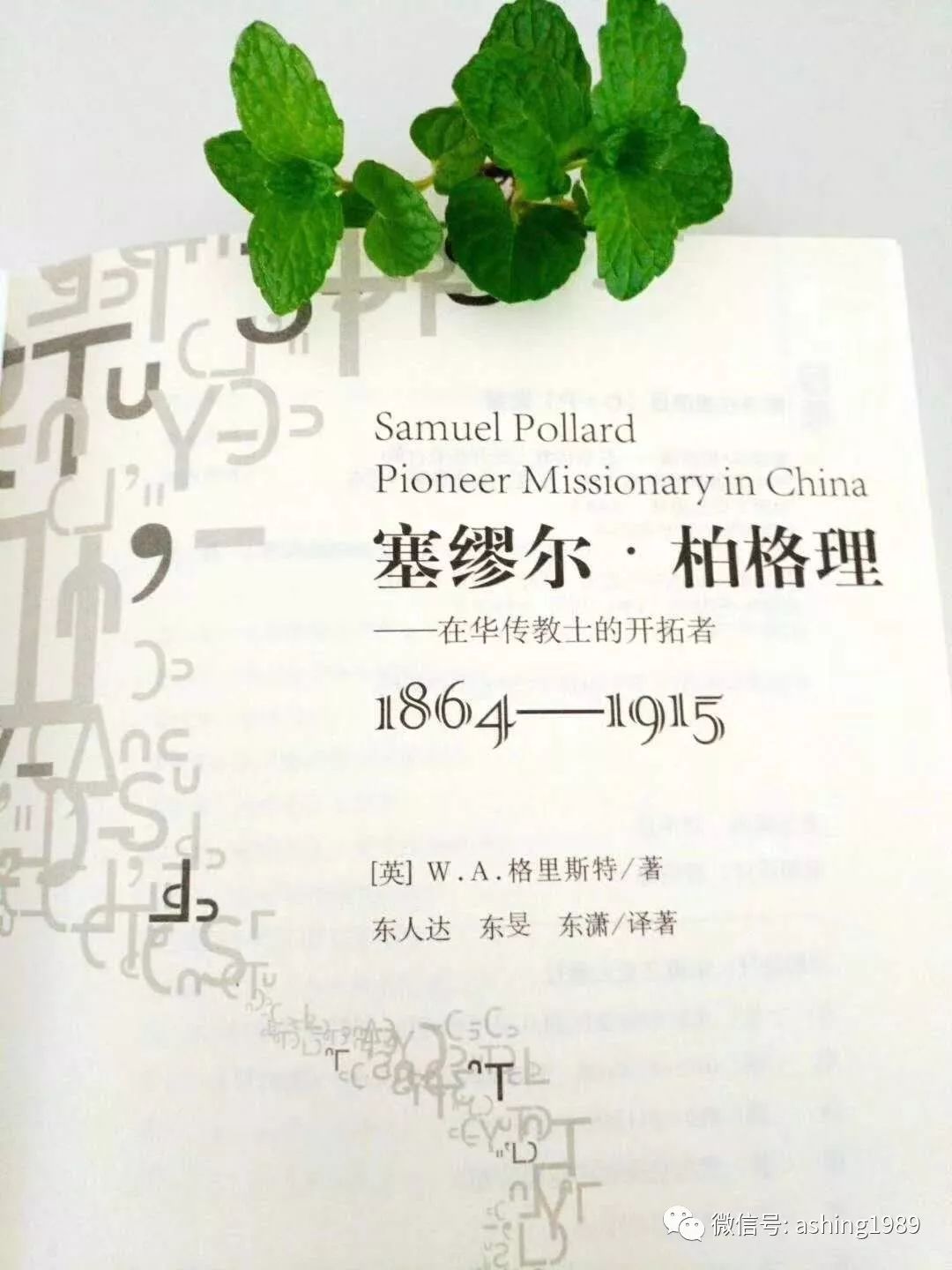

然而昨天,威宁羊街镇苗族微友马金先生给我留言,对柏格理去世的准确日期提出疑问:阿信老师,您好!我在参看了您所写的《用生命爱中国》,还有张坦的《窄门前的石门坎》、W. A. 格里斯特的《塞缪尔·柏格理——在华传教士的开拓者》、东人达的《滇黔川边基督教传播研究》、甘铎理的《在云的那一边——柏格理传记》后,前两本书说到柏格理逝世与9.16日,后三本书说到柏格理逝世与9.15日,其中格里斯特所写的柏格理传记中的关于柏格理死于9.15日,译者说是原文有误,应该是9.16日。在其他一些文章里,也常写到柏格理逝世与9.15日,那么,柏格理究竟是哪天离世?

我回复说:“谢谢您看得这么仔细,我查查哈。”

由于写作《柏格理传》已过10年时间,实在记不清楚当初写书时有没有注意到柏格理离世日期有两个不同日期的版本了。我一开始琢磨后三本书其中两本是外国人的,他们是柏格理的同事或在石门坎服务过,另一本是东人达先生写的,他是国内最早研究柏格理的学者之一,因此多半可能是我错了。又一想,东旻翻译《塞缪尔·柏格理》到柏格理离世一段,在9月15日日期后专门注明原文有误。东旻为什么会这样肯定,她有依据吗?

于是,我把马金同学的问题转给东旻。很快她回复我:“当然是我说得对啦,9月16日。这个读者挺细心的呢。”

阿信::“那为何另三本都错了呢?”

东旻:“另外三本错了,是因为格里斯特错了。格里斯特这本最权威,而且在前,甘铎理《在云的那一边》和我爸爸《滇黔川边基督教文化研究》都跟着他错了。一本书有点错误也很正常。我翻译《塞缪尔·柏格理》时,原文中提到几月几号礼拜几时我都会对一下。翻译到柏格理去世时,里面写着9月15号礼拜四,我查了这一天不是礼拜四,礼拜四是9月16号。那我就继续查,发现《苗族纪实》中柏格理的同学和几十年的同事邰慕廉的记载是对的。9月16号。”

阿信:“你真厉害,我要拜你为师。”

东旻给我发来她从万年历上查找到的1915年9月日历。9月16号的确是礼拜四(她告诉我,日期是阿拉伯数字,容易写错或读错,但礼拜几是英文,不太容易出错):

翻译做认真了,考证的功夫会自己学会。我这些年做翻译,历史、地理知识因着考证的原因,在兴趣和责任中大涨。特别是经常读地图、地球仪,偶尔感受到一丝做军事战略家的的意气风发。

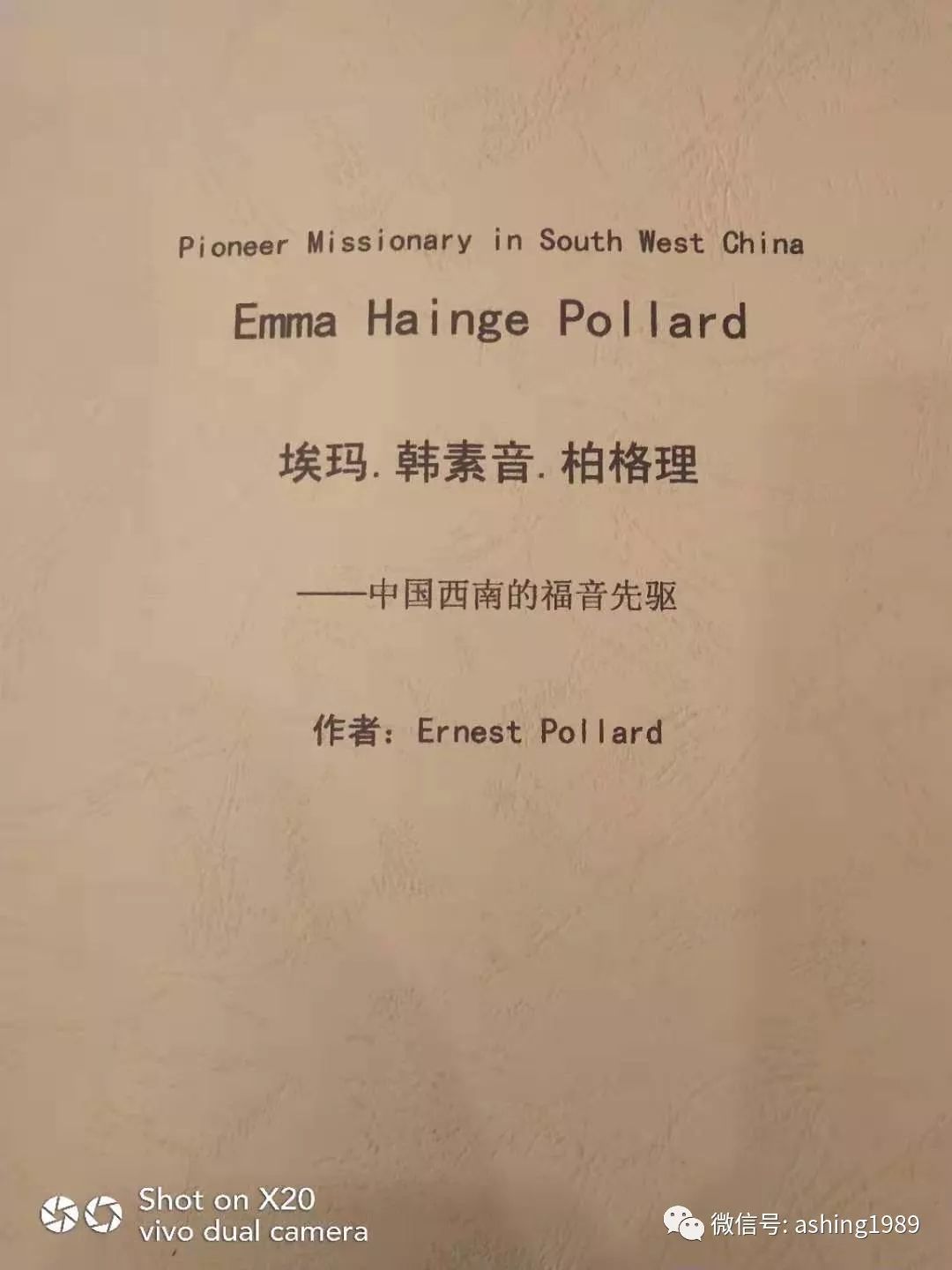

东旻让我再看看柏格理最小的儿子Ernest Pollard 所写《埃玛·韩素音·柏格理——中国西南的福音先驱》一书中有没有柏格理离世日期的记录。我翻开一看,没有。关于父亲的离世,Ernest 这样回忆:

关于父亲的状况隔了一些天才传到我这里。父亲的体温升到105华氏度(摄氏40度)的时候我是知道的,我还知道这样的体温是人能支撑的极限。然后那天终于来了,母亲把我叫到饭厅兼翻译室兼做功课的房间,房间面朝一片长满了草莓的农田。她告诉我父亲走了。

母亲抱住我,但更多的是观察我,看我是否受到很大的打击。她什么也没有说,没有加增我的紧张、等到看到我平静下来之后,她明显地松了一口气。她把情感埋得非常深,表面上丝毫看不出来。她返回屋子上了楼,我也回到我的游戏室和托儿所。我在我开始记日记的小本子上写下了几句话。

柏格理离世时,他的身边没有医生。医生离这里有一天的路程,正在昭通照顾他待产的妻子,唯有妈妈一人承担着照顾爸爸的重任……

《塞缪尔·柏格理——在华传教士的开拓者》购买:

联系人:东旻

抢购热线:186 1385 8945

注:

1、爱心书价:52元。

2、闪寄运费:首重只是10元(不超过两本)。购买三本以上者,每本加收1.5元。

需要也可以加东旻微信。