循道公会宣教士Samuel Pollard中文名辨析

作者:Ya Jin

目录

前言

一、“同路人”笔下Pollard中文名探索

(一)昭通李氏兄弟存留史料简介

(二)昭通李氏兄弟笔下的柏牧中文名

二、民国政、学界笔下Pollard中文名

(一)曾深入石门坎的民国政界笔下柏牧中文名“演变”

(二)民国学人笔下的柏牧中文名“演变”

三、阿卯人士笔下Pollard的中文名

(一)走出苗区的阿卯大学知识分子笔下的柏牧中文名

(二)阿卯教会人士笔下的柏牧中文名

四、Pollard中文名四十年之变化与思考

五、结论

前 言

英牧Samuel Pollard,中文译名塞缪尔·波拉德,1864年生于英国,1887年来华宣教,并给自己起了一个中文名,但历来对于这个中文名颇有“争议”,各研究学者和社会人士所写的Samuel Pollard的中文名,亦各不相同。石门坎及阿卯研究者东旻女士告诉笔者,她曾到英国拜访Samuel Pollard的后人,他们还保存着当年的名帖,名帖是红色的。名帖的正面用毛笔字写着“栢格理”三个字,背面右下角竖写着“大英教士”四个字。

笔者认为,至此,这段关于Samuel Pollard中文“名字之争”,也许可以画上一个句号了。一百多年前的名帖,至少为我们揭示了这样一个信息:Pollard的中文名字,应是以“栢”为他的姓。

“栢”这个字,为柏之异体字,读bai(三声),有“柏树”、“姓”两个意思。(参见《新编实用现代汉语词典》,吉林教育出版社,2011年,22页)

柏字,亦有bo(二声)读音,属于一个多音字。当“柏”读这个音时也可作为姓氏。如前面所述,Pollard后人所藏之名帖中的“栢格理”三字,为我们提供了一个证明Pollard中文名之姓为“栢”的证据之一,且只有读“bai(三声)”这个音时,“柏”才有“栢”这个异体字的书写法。故,Pollard中文名即可写成“栢格理”,也可写成“柏格理”!

孤证难以令人信服,故笔者接下来的论述,将会具体给出另外三个证据,来为关于Pollard中文名究竟是哪三个字的“争议”作一个定论,这个定论可以说无疑且证据充分了。另外,笔者也会详细谈到Pollard中文名在不同人的文本叙事记载中呈现出的不同写法。

相信这会是一篇有意义的“考证”,期待与读者一起就本文的主题来一次交流!

中华人民共和国成立后,尤其中共实行改革开放后所透出的“自由之风”,一定程度上允许谈论基督教影响下的石门坎。约在二十世纪八十年代,关于“石门坎奇迹”的奠基者柏格理,因着少量学者谈及,才慢慢映入国人眼帘!而后人对柏格理这一中文名的记录与“柏”的读音,却产生了差异(如前所述),这令人不知所以。其实,柏格理还在世时,对于他的中文名,就有了不同的写法,尤其在他去世后的三十余年的时间里,其中文名也是经历了“千变万化”的过程,并不是中华人民共和国成立后才产生了“演变”。

故而笔者认为,只有理清“源头”,才能“正本”,所以攫取的时间段是清末民国时期,即1906年至1949年这段历史中Samuel Pollard中文名的“姓名时移”。需要提醒的是,笔者此文只从文字资料方面考证,而关于“柏”音流传之差异性,是否受当地不同读音之影响,亦或者有其他的因素,则可能需要从语言学等专业上阐述,余对此不甚了解,故不涉及。

一、“同路人”笔下Pollard中文名探索

柏牧格理(以下皆简称“柏牧”)一生征战的两个最重要的地方:一是昭通;二是石门坎。1888年他到昭通后的十余年间所引起的信徒皈依,虽相比于后期的石门坎的来说,稍显逊色。但柏牧昭通的事工,却为自己赢得两位非常棒的汉族同路人。这两位就是我们耳熟能详的昭通李氏兄弟:李国镇和李国均。而对于这两位汉族弟兄,我们应该更熟悉他们另外一个名字:李司提反和李约翰。

(一)昭通李氏兄弟存留史料简介

李氏兄弟在柏牧离世后成为昭通和石门坎,以及东川等地循道公会教会的重要参与者、建设者之一。关于昭通李氏兄弟生平介绍,其后人已经有很详细的论述(参见:“走近石门坎”网站李克玲相关文章)。

在查找相关史料时,余亦发现了不少李氏兄弟所写的文章,史料价值非常高。笔者初读这些文章,就可以判断,这些文章为我们了解李氏兄弟、滇黔川边教会历史、花苗教会历史、循道公会在川滇黔边的历史等,提供了许多详细的内容和未曾被人们广泛注意、研究的资料。笔者所见到的运用昭通本地教会人士所写的文章来研究昭通教会历史的学者,就是以唐靖为主的昭通学院的学者。唐靖、李顺芬曾合写过《民国新形势下循道公会在昭通传教策略的变化》(2016:1-6)一文,其中参考的史料文献中就采用了李司提反1912年写的一篇文章和1914年的两篇文章。另外两位作者还引用了昭通本地教会人士王德一、庞冠卿、杨正兴二十世纪二十年代上下所发表在教会报刊上的文章和其他相关资料。

唐靖应是最早注意到李司提反的文章并进行研究的人,但可能未注意或搜集到李司提反更多的文章。唐靖所引的1912年由李司提反写,刊载于《兴华》周报上的《昭通教士之喜色》一文,笔者亦未曾获得。

李氏兄弟作为柏牧的得力助手之一,他们对柏牧非常熟悉,其一生的某些片段,也被李氏兄弟记录在了他们所发表的文章中。笔者本文单论柏牧中文名在他们二位文章中的记载,其它亦不多论。

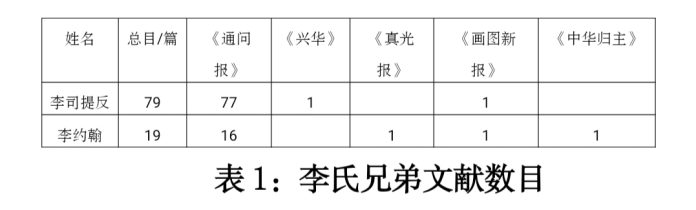

李司提反和李约翰的文章基本刊载于教会报刊的《通问报》、《兴华》、《真光报》、《画图新报》、《中华归主》中,其中以《通问报》和《兴华报》上的文章为多,且李司提反所发的文章数量,约是李约翰所发文章数量的三倍。

目前笔者所掌握的关于李氏兄弟文章资料数目如表:

《通问报》1902年5月创刊于上海,副标题“耶稣教家庭新闻”,初由美国南长老会吴板桥博士任总编辑。吴板桥于光绪八年来华传教,先在江苏镇江作宣教工作,后赴上海专心从事基督教报刊编辑、出版、发行的工作,其任职于《通问报》二十余载,直至去世。《通问报》早期属于周刊,其副标题后来改为“基督教家庭新闻”,主要刊载全国各地方教会的消息,开辟的报刊栏目有“论说”、“教务”、“要闻”、“要电”、“丛录”、“纪传”、“教会新闻”、“经题讲义”等,后期栏目有所变动,但基本保持不变。1942年《通问报》周刊改为月刊,到1944年又改为季刊,到了1950年,该报正式停刊,其发刊历程接近五十年时间。

《兴华》报,又名《兴华报》、《兴华周刊》,这是不同时期所用不同报刊的名称。《兴华》创刊时间不详,由上海华美书局负责印刷、出版、发行。余估计《兴华》创刊约在1905年-1910年之间,该报刊1937年停刊。其报刊的主要栏目有“论说”、“经筵”“小说”、“传记”、“时局”等。除了主要刊登全国各地教会的各方面消息外,还报道国内外时事政治、文学作品等。

其他三份报刊亦不再介绍。

李司提反的文章除了用此名字作为文章作者署名外,大部分的文章皆用“李司提文”一名。而李约翰除用此名作为文章署名外,还另有“李岳汉”一名。据他个人所述,文章的署名改为“李岳汉”,乃是因为用“李约翰”一名发表文章的人“日多一日”,故改为此,以与其他作者区别开来(李岳汉,1912:3-4)。

(二)昭通李氏兄弟笔下的柏牧中文名

李司提反的文章里写到柏牧的中文名,并不采用单一的名字或字。在他的笔下,一般称呼柏牧为“柏部长”、“柏君”、“栢君”、“栢牧师”“柏格理”、“栢格理君”、“柏牧师”、“柏牧”、“栢教士”、“栢君明星”、“栢教士”:

二、柏部长报告云:(甲)彝良县 时机已熟,请年会派员驻堂……(李司提文:1914)

暑中旅行,莫苦如之。五月十四日,等柏君不至,始前往滩江传道(李司提文:1910年)

栢牧师与师母,在云贵苗疆传教,已经年所。现届归国之年,栢师母已于日前返国,栢牧师仍留我云贵苗疆传教,擬明春返国(李司提文:1906)

千古用人之难,虽圣如周公,犹憾仁知未尽。柏格理,英牧师,善谙华人性情……(李司提文:1906)

……五千年来未与夷、汉婚媾,语言未淆。相传其文字于古祖迁来之时,半途失去,僕偕栢格理君,新创一种文字……(李司提文:1906)

……复以细麻布敷油药裹之并使价至石门坎,向柏牧师求药……柏牧不辞劳苦,救伤若救火……(李司提文:1907)

李约翰创办夷人教务,花苗仍为柏格理专办(李司提文:1907)

有一要件于教会有关涉,观栢教士致刘军门书即知矣(李司提文:1906)

有猛虎在山,伤四人,柏牧往报威宁州镇台……(李司提文:1907)

……栢君助影灯图相助传道(李司提文:1906)

据柏君明星,本年会报告清单云……(李司提文:1907)

栢君及其妇人,劝本地官绅,捐银七百两,作为购地基之用(李司提文:1906)

栢牧师云本年花苗捐欵……(李司提文:1906)

李约翰笔下提到的柏牧名字:

英牧柏撒母耳君,九月三号,由石门坎到昭通集议演说云……(李岳汉:1912)

由此可见,在两位柏牧的同路人的笔下,他们对他的称呼多样且亲切。从李司提反笔下的“栢格理”,或是“柏格理”,以及李约翰笔下的“柏撒母耳”,由此可知,“栢”或“柏”是李氏兄弟文章里常用的两个Pollard中文名姓氏。

清末民初,在李氏兄弟二人的文章里,“栢格理”和“柏格理”这两个名字,是他们常用的。从李司提反文章里的“栢”字来看,呼应了本文开头所论的东旻女士在柏牧后人所藏中所看到的红色名帖中写着的“栢格理”三个字。

二 民国政、学界笔下Pollard的中文名

无独有偶,在石门坎被南京国民政府“发现”后并给予重视的二十世纪三、四十年代之间,除了国民党官员深入石门坎地区进行调查并取得一定的调查结果外,学界也对川滇黔地区的“花苗”开始了研究,这些调查和研究的其中一个重点,就不得不涉及到教会在花苗地区的影响。石门坎,或者花苗的一切,引起学者注意的原因是因为在中国的历史大环境下,日本步步紧逼、国族主义的高胀、抗日战争中的高校西迁并伴随而来的大量学者涌入西南、抗战建国思想等等,诸多因素的相嵌,共同促成了政、学两界在这一时期对西南少数民族的“特别研究兴趣”。

笔者这里的政、学两界学者,排除了王建明、张斐然等阿卯知识分子,不包括身在学界、政界的阿卯本民族人士的文章。杨汉先算是学术界,而王建明、王建光活跃于政、学之间,有时也担任了一些国民党的职务,可算政、学界。张斐然也是一位积极参与政治的人。关于这几位阿卯,笔者放在下一节论述。

(一)曾深入石门坎的民国政界笔下柏牧中文名“演变”

二十世纪三十年代曾经到过石门坎调查的何泽霖在一篇名为《贵州石门坎苗族学校印象记》的文章里写到:

……但在一九〇三年,有一个叫作白克里的英国人,便把这个荒僻的角落开创出来了。

英人白克里,开创这个荒僻的角落,并不是随随便便成功的。(何泽霖:1936)

何泽霖笔下的白克里即柏格理。

何为杨森部下,他在该文中自述,杨森在准备去石门坎的前一天,便派他以及二十余人左右的军官,先赴石门坎查看。而他们这支“前站”队伍,除了提前作一些调查,掌握石门坎苗民的思想以及生活状况外,还要于此宣传国家主义、民族主义(中华民族),并告诉石门坎苗民谁是“我们的敌人”,希望提前灌输给他们爱国热情,为即将到来的杨森“铺路”。

何的这篇文章可以说是杨森入石门坎经历的报道。该文描述了杨森到石门坎后的详细细节,为我们了解杨森在石门坎的活动以及石门坎师生与其的互动,提供了不少新的信息。

杨森离开石门坎后,其安排留在石门坎开展党务的白敦厚、管承泽等人,继续着杨总指挥的命令,开始他们的工作。在管承泽笔下,Pollard的中文名则变为“柏革理”、“柏格理”、“柏革里”,这三个名字皆出自其同一篇文章中。

这里有些先生向我说:“柏革理老牧师说……”

(三)石门坎的历史——英牧师柏格理的经营……

……故柏革里一行总是衙役数十人……

柏革里初到这儿,系与土人洞洞里楼息……

柏革里在石门坎经过十二年,传教的不过二千人左右……(管承泽:1938)

管承泽的《贵州石门坎苗民的见闻与感想》一文,出现次数最多的名字即为“柏革里”三字。

不论是何泽霖还是管承泽,都是曾经深入乌蒙山区中的石门坎的民国政界人士,管氏还在石门坎待过两年,他们对石门坎是有详细的了解的。他们笔下的“白克里”还是“柏革里”,都是从石门坎苗民及在此服侍的英牧口中所听到,然后自己凭借记忆中的想法写下的字。至于他们是否曾经询问过柏牧真正的中文名用的是哪三个字,这个问题恐怕对于他们而言,显得不重要了。

(二)民国学人笔下的柏牧中文名“演变”

随着1937年全面抗日战争开始,沿海地区的高校纷纷西迁,大批的学术界人士也随之来到西南地区,促成了西南少数民族研究的兴起。除了传教士笔下对西南少数民族的深描外,开始大量出现真正意义上从学术角度来研究西南少数民族的研究论著和论文。西南,俨然成为了国人历史学家、地质学家、民族学家、人类学家、旅行家等眼中的巨大“宝库”,且是一片正待开发的“乐园”。

抗战时期曾在华西协和大学任教的民族学家、语言学家闻宥先生在《西南边疆》创刊号发表的《论POLLARD SCRIPT》一文里论到石门坎苗文的创制者时这样说:

……其创之者为英国传教士柏应理S.Pollard(即An Unknwon World及The Story of the Miao之作者……曾在昭通一带传教)(闻宥:1938)

在闻宥的这篇文章里,柏牧的中文名字被写成“柏应理”。

民主学家张潜华先生,在其一篇文章中论到苗族语言文字时,也有专门提到石门坎苗文的来历,他说到:

此种字母来历,一般人皆谓系英人柏格里所创造,但据苗人王建光所著《苗民的文字》(注2)一文,则谓系苗人先进张岳汉君所创造。(张潜华,1940:82)

张潜华笔下的柏牧中文名字为“柏格里”,且他相信王建光所论的“石门坎苗文是苗人张岳汉所创造的”这一观点。由此可见,阿卯知识分子王建光所阐发的这一观点,在当时是有一定的影响的。下面论及的岑家梧对石门坎苗文来历的认识,也是受王建光的影响。

岑家梧笔下也用的是“柏格里”三个字。

现在花苗区中通行一种拼音的苗文……这种拼音字,据说创自英国传教士柏格里。柏氏早年来贵州威宁石门坎传教,于一九二三年死于该地。但据杨力行说,是创自苗人的。(岑家梧,1949:140)

岑家梧于1939年5月3日至17日在云南嵩明县花苗区做了半月的调查,其中主要调查了梁王山上的阿卯,并采集到了许多阿卯的艺术品。笔者在这里顺便一提:岑氏在嵩明县梁王山调查半月后,他回到昆明,此时他的女儿卜珠因病未能尽早治疗陷入了病痛之中。岑氏虽带女儿求医,但已经无法挽回,女儿不久便离开人世,这也是令他他痛心的一件事(岑家梧,梁王山调查半月记:1940)。

岑氏根据自己的调查,后来写了《嵩明花苗调查》(该文早先以《云南嵩明县之花苗》发表于《西南边疆》(1940年第八期,9-22页)上,收入作者的论文集《西南民族文化论丛》后题目改为此)一文。作者从杨力行的文章中得知石门坎苗文“有苗人张岳汉创”的消息,其实也是杨力行引自王建光《苗民的文字》一文的。

岑家梧在《嵩明花苗调查》一文引用杨力行的“论据”时,其实引的也是王建光的文字。而且岑氏错把柏牧离世的时间记为了1923年,这也应该是他错听而来。

小结:其他政、学界人士的文章亦不再例举。从以上所述来看,在政、学两界的笔下,柏格理这个名字并不常见与他们的文章中,基本都会以其它的字代替其中的某个字。作为学术界人士,他们接触到的柏牧中文名,一是在其他人的文章里看到,二就是自己做调查时所听到。二十世纪三十年代后五年,随着杨森进入石门坎,关于该地的报道,亦渐渐多了起来,比如前面所提的政界人士的报道;另有从石门坎走出的学子,他们亦发表了自己的文章,介绍了石门坎、花苗、柏格理等,使得此地以及柏牧更为国人所知晓。

三、阿卯人士笔下Pollard的中文名

大花苗——阿卯知识分子笔下柏牧的中文名,亦呈现出与早期李司提文“栢”之渐渐远离倾向,但基本锁定在“柏格理”一名中,不算有太大的“讹误”。民国政、学两界笔下的Pollard中文名也呈现这种“渐渐远离”状况,且基本与“柏格理”三字“无缘”。

笔者首先聚焦于比较活跃于我们眼前的阿卯知识分子杨汉先、王建明、王建光、张斐然的笔下。

(一)走出苗区的阿卯大学知识分子笔下的柏牧中文名

杨汉先现在在《苗族述略》中“苗族的语言”一节提到了柏牧:

英人Polloet在他所著的In unknow China一书中的The aboriginals of west China一章里提到云贵两省苗夷族语言的构造,他说……柏氏又谓……这是柏氏在夷苗地方经过多年的考究所发表的论述。(杨汉先:1937)

杨氏在此虽没有列出柏牧的中文全名,但他写柏牧的姓为“柏”。在该文中,Pollard被写成了Polloet,应为作者笔误。

张斐然《开辟石门坎的两位白先生》一文,从标题来看,就能知道他把柏牧的中文姓写为“白”字。

张斐然的此篇文章意在论述“两位白先生”经营石门坎的历程,并颂赞国民党的代表人白敦厚对石门坎所作的贡献。笔者认为,不排除张斐然为了迎合白敦厚之“白”姓,而把“柏”写成“白”,毕竟两字读音一样。

接着来看阿卯王氏兄弟的文章。

清末英籍柏格里氏来此传教,大兴土木,学校日兴,教势日大……(王建明:1937)

……有英籍柏格里牧师,至滇、黔传教,苗族闻风,纷纷求教兴学……(王建明:1938)

时适另有英籍一牧者柏格理,来滇东昭通传教……(王建明:1936)

……说苗文是由“英人柏格里”所作,然此说法,却与事实不符。(王建光:1938)

在王氏兄弟的笔下,“柏格里”——或写成“理”的名字,成为了文章里柏牧中文名的常态。

王建明、王建光等人,虽是阿卯群体里的一员,但其毕业后,都选择了外出工作,严格讲并不属于阿卯地区教会中的成员。从教会历史来看,他们对阿卯教会事工的推进并没有什么付出,虽然了解教会在阿卯中的情况,但相对于真正扎根阿卯乡村中服侍的教会中人,其了解的程度还远远不够。

以下,笔者再从一生都服务于阿卯教会中的牧者们笔下,来看柏牧中文名之变化与基本定型。

(二)阿卯教会人士笔下的柏牧中文名

几位阿卯教会人士笔下关于柏牧的中文名,则贴近或符合其原来的名字。

李正文,一位毕业于华中协和神学院的神学生,后到南京金陵神学院、金陵大学农学院学习过,也是循道公会中有名的阿卯教会牧师,其在民国时期阿卯中扮演的历史角色是重要的。历来对于民国阿卯教会的研究,缺少了运用属于阿卯教会人士、领袖们留下的这一块史料,故而对教会内部的情形,还有待继续研究。目前笔者所得的李正文民国时期所写的文章为两篇:一是《王雅丽女士在成都留学逝世》,介绍了一位出生于拖姑梅阿卯年轻学子在成都上学期间不幸离世的消息(李正文:1933);二是《滇黔花苗教会概况》,一部分内容较详细地介绍了滇黔两省阿卯教会情形。

在《滇黔花苗教会概况》“基督教传入简史”一节中写到:

……党氏见他们跋涉远道追求真理心切,就介绍往较近之云南昭通卫理宗之圣道公会(现在与循道会合并为循道公会)英籍之柏格里出问津。(李正文:1948)

李正文笔下的柏牧中文全名也是如王氏兄弟笔下的一样,写为“柏格里”三个字。《滇黔花苗教会概况》一文从阿卯古史论李正文笔下的柏牧中文全名也是如王氏兄弟笔下的一样,写为“柏格里”三个字。《滇黔花苗教会概况》一文从阿卯古史论起,并讲述了1948年以前滇黔两省阿卯的社会情形和教会情形,笔者认为非常具有史料价值,是一篇不可多得的民国时期由阿卯教会人士所写的论阿卯历史及教会情形较为详细的文章。

除了李正文,我们再看循道公会阿卯教会两位领袖笔下所写文字,例举如下:

自一千九百十三年,石部先牧柏格理,遣派传道员,前往滇黔川三省边隅各地之深山穷谷,布道于川留弟兄中,起初无人接受……(王正科:1936)

那时循道公会的柏牧师,已在昭通预备传道的工夫了……柏牧师见他们到,就欢喜接待他们……(杨荣新:1936)

以上所引第一句出自1936年王正科先生发表于《通问报:耶稣教家庭新闻》的《川联区循道公会佳音》一文,此时王正在川南阿卯教会中负责相关事工。笔者所引的第二句出自杨荣新先生1936发表于《通问报:耶稣教家庭新闻》的《苗族教会的状况》一文。

杨荣新,一位阿卯教会牧者之一,也是一位对“石门坎苗文”后期的改进有贡献的人。

该文是杨荣新先生应上海福音广播电台邀请,于上海——电台总部之处,进行广播的一篇“演词”,叙述了阿卯接受福音史及教会的缺乏和当时的急需代祷事项。

此二文,王正科写柏牧的中文名为“柏格理”,而杨荣新则只称呼“柏牧师”。

另外,值得一提的是,出生于威宁长海子,曾经就读于石门坎小学,早期服侍于循道公会,后转而入基督复临安息日会的阿卯教会人士韩杰先生,在他1939年写下三万余字的《花苗史略》一书中,其文本中关于柏牧的记载,是非常有趣、有价值的。 其中韩杰描写了柏牧的外形特征及其与各民族之间融洽的相处之道,笔者特引一段以飨读者。

栢格理牧师,虽曰西人,而其容相,殊与华人相似;身躯不高,苗伟容笑;喜着华装,好衣花衣。故其与汉族者族;与苗者苗族;与夷者亦可为夷族也。不只装式可扒;而语言亦无不贯澈也。故其言汉语,果为汉族;其言苗语,果为苗族;其言夷语,亦果似夷族也。(韩杰,朱佶丽整理,2013::58)

韩杰《花苗史略》中对柏牧中文名,与李司提反一样,写为“栢格理”三字。故此我们可知,此名在花苗区中,亦是被人熟知的,只不过,历史越往后,彼者对这一个“栢”字,渐渐的忽略了(至少据笔者所掌握的资料来看,在文本中,只有韩杰有此写法)。阿卯文本记述中,“栢格理”渐渐消失,而“柏格理”或“柏格里”在花苗人中,成为被人们记述和论及的名字。

《花苗史略》一文,通篇用的都是“栢”字,可见,在韩杰的笔下,“栢格理”一名是他记忆中Pollard中文名的最起始的名字。以下列出该书一些内容为证。

翌年,栢牧格理大兴学校于石门坎;收入苗民子弟数百名。(韩杰,朱佶丽整理,2013:41)

……持返昭通,送于栢牧格理,;栢牧师阅信喜甚,曰:前三年吾经茅坪歌圣等地,遇汝等阿卯甚多……(同上,43)

栢牧师与李司提文为造就苗族之计划,以一笔一字母编成苗文,用以训练之法也。(同上,45)

于丁末年,栢牧出游西店子,转道勒米村。(同上,52)

栢牧力改苗民之风俗。(同上,61)

栢牧善于能用人,不论其聪明愚拙,善讲笨口,均一律信用之。(同上,62)

诸如以上所列,韩杰的笔下,只要写到Pollard的中文名处,均用“栢”字。而这,就是证明柏牧之中文名为“栢格理”的第三个证据。

小结:在阿卯知识分子和教会知识分子的笔下,柏牧的中文名在“柏格理”和“柏格里”两名,和张斐然的“白格里”和韩杰的“栢格理”之中摇摆,而笔者认为,到了二十世纪四十年代后,可能以“柏格理”或“柏格里”两名在阿卯中较被能识字读书的人们所熟知。

1949年10月1日中华人民共和国成立后,到了五十年代的民族调查,以及改革开放后关于石门坎及柏格理的文章逐渐增多,Pollard的中文名,虽有其他的改变,但估计已大体不离“柏格理”这一定名,更具体的情况,还应做一定的研究才能肯定。只不过“柏”之读音,却引起了差异。而回顾清末民国时期有关Pollard中文名“柏”姓在文本中的“形变”,可以帮助我们理清它的真正读音。

四、Pollard中文名四十年之变化与思考

从1906年李司提文的“栢格理”,到1948年李正文的“柏格里”,以及其他人笔下记载的的“柏格理”,这位为福音而舍身于石门苗区的英国宣教士的中文名,在不同人的汉字书写文本之中不断地变化来变化去,对其考究一番,“闲谈”一回,笔者最终还是要回到柏格理作为一个基督徒、一个上帝的战士、一名上帝的仆人的身份上来作一个小结。纵使名字在历史过程中会因人而变动,但关于他的历史,却无人能抹去。即使像管承泽《贵州石门坎苗民的见闻与感想》中所论到柏格理是一个“贩卖精神麻醉剂”、怀有“不纯之目的”的洋人,但他在文中也不得不对柏格理及其继承者在石门坎所做出的贡献赞赏一番,并告诫自己的同胞:谁有柏格理这样的精神?

启树滋、邓三仕两人1915年在《滇黔蜀三省教会史略》一文的调查报告中写“圣道堂”在云南、贵州的传教史时,对于Pollard中文名的记载也是精确的。他们这样写到:

……苗民居大多数,有栢牧师为苗家造文字一种,并将圣经译成所造之文在成都华英书局每年印刷若干卷。(启树滋、邓三仕,1915)

圣道堂,一般是称呼在中国华北的天津、山东一带传教的卫斯理宗的一个差会,这里,作者显然把在中国西部传教的另一卫斯理宗之“圣经基督徒会”——柏格理、邰慕廉所属的差会,冠以了“圣道堂”之名。其实,同样在中国东南部的温州、宁波传教的卫斯理宗之“偕我会”这个名称,有时也会被人用来称呼在西南部的“圣经基督徒会。”这大概也是因为1907年三会合为“循道合会”后所产生的影响。1931年三会又与在湖北、湖南传教的循道会合为“循道公会”(王策安,1931)。

民国初期(1916年),中华续行委办会人士的调查报告中,“栢牧师”是他们文本中的记述,这又何尝不是另一个证明他的中文姓氏为“栢”的证据呢!1939年出版的《苗族救星》一书,全书采用的Pollard中文名是“柏格理”三个字。清末民国四十余年中,在不同叙述者的文笔下,柏格理的中文名呈现了不同的改变。

民国时期,还有一些人基于Pollard这一名而译为“潘乐德”、“普拉德”等名字。另外,有人称其为“普君”、“潘牧”、“唔卜教士”等一些其他名字和称呼,笔者此文便不再论及。

从柏格理这一名字出现在众多人的记载中就可以看出,民国时期的“石门坎”就已在国内政、学界闻名,尤其是二十世纪三、四十年代这近二十年。作为外人眼里“海外天国”,石门坎亦受到外国人,尤其是教会人士的熟悉。一个“弹丸”之地,因着基督信仰的缘故而声名大噪,我们今日谈及阿卯,或者石门坎以及柏格理,喜闻乐见的,还是属于它那份永存不朽的精神、信仰价值体系。

五、结论

李司提反笔下,有几篇的文章中都分别写着“栢格理”、“栢君”、“栢教士”“栢牧”的字样,再者韩杰笔下的“栢格理”的记载,两位一汉一苗、一前一后的记录都相同;再者,1916年中华续行委办会的调查员启树滋、邓三仕两人笔下清楚写着的“栢牧师”三个字,亦佐证了前述之红色名帖的内容。这就是另三个证据,可以证明Pollard中文名为“栢格理”的文字资料。“栢”作为“柏”读“bai(三声)”音时固有的异体字,我们也可以把他的名字写为“柏格理”,只不过在读音上,应读“bai”而不是“bo”!一个“图证”,加上三个文字资料证,笔者相信以上判断是正确的。

柏格理,这位“大英教士”,远渡重洋来到中国西南地区的昭通、贵州威宁石门坎等地宣教,恰如内地会创始人戴德生那句很著名的话后半句所言,这一切的一切,都是因为“为了基督”的缘故。基督信仰的激励,是他们内心涌出的源源不断的动力之来源。

SamuelPollard中文名在清末民国四十余年的文献记载中,笔者相信亦有许多文献还未找到,还可以继续深入的探讨研究!此番依据一部分文献所做的论述,应还算清楚明白。感谢东旻女士提供的关于“栢格理”名帖的史实帮助和一些地方的修改建议,与她的谈论中笔者受益良多,一切文笔,亦由笔者自负!

初稿写于2021年10月27日

注明:本文原名为《闲谈Samuel Pollard中文名》,未发表过,今改于此,也是第一次发于网络平台。虽是闲谈,也是探究。追溯完清末民国时期(1949年以前的民国)的Samuel Pollard中文名的变化后,至少在文献资料上,关于Samuel Pollard中文名姓氏柏读成“bai”应该是没有疑问的了。1949年后的文献资料中,大概没有再出现把Samuel Pollard的中文名写成“栢格理”的情况了吧,至少我目前没有看到过。研究石门坎,研究柏格理的人,或者对石门坎和柏格理等相关历史感兴趣的人都清楚,几乎大部分的人都把他的中文姓氏“柏”读成了“bo”,而且已经形成了一种习惯,很难改掉。我们还可以继续探究1949年后,尤其中国改革开放后直到现在对贵州石门坎的研究中为何大多数人都把这位伟大的宣教士的中文名字写错了或者把它的中文姓氏读错了,这看起来是一个小问题,但也是一个我愿意去继续关注的问题。我想,大众接受到有关柏格理的信息,更多的是从研究者那里来的,而对于传错这样一个“小信息”,导致人云亦云的现象发生,读错、写错的研究者们是有一定责任的。愿爱阿卯和石门坎的人,继续在这条路上探索,把这段历史描绘的更加清晰!

参考文献:

1.唐靖、李顺芬.民国新形势下循道公会在昭通传教策略的变化.昭通学院学报.2016,38(1):1-6.

2.杨荣新.苗族教会的状况.通问报:耶稣教家庭新闻,1936,1672:7.

3.王正科.川联区循道公会佳音.通问报:耶稣教家庭新闻,1936,1674:12.

4.李约翰.四方井大开经筵.通问报,1912,520:3-4.

5.李司提文.云南基督教年议会纪要.通问报,1914,589:6.

6.李司提文.苦程传道.通问报,1910,414:1.

7.李司提文.栢姆返英.通问报,1906,231:3.

8.李司提文.不保其往也.通问报,1906,222:3.

9.李司提文.花苗文明.通问报,1906,208:3.

10.李司提文.动人恻隐.通问报,1907,249:3.

11.李司提文.经徒年会.通问报,1907,241:3.

12.李司提文.蛮风未息.通问报,1906,237:4.

13.李司提文.猛虎在山.通问报,1907,278:4.

14.李司提文.尚机传道.通问报,1906189:1.

15.李司提文.花苗教会清单.通问报,1907,246:3.

16.李司提文.夷蛮闹教.通问报,1907,252:2-3.

17.李司提文.昭通年会之历史.通问报,1906,193:2.

18.李司提文.昭通年会纪略.通问报,1906,193:2.

19.李岳汉.信教花苗将近四万人.通问报,1912,520:3.

20.张潜华.西南民族问题.青年书店出版,1940.

21.岑家梧.西南民族文化论丛.岭南大学西南社会经济研究所出版,1949:133-147.

22.管承泽.贵州石门坎苗民的见闻与感想.边事研究,1938,7(1):30-34.

23.杨汉先.苗族述略.新亚细亚,1937,13(3):52-66.

24.王建明.黔西威宁石门坎苗民近况之一瞥.边事研究,1937,7(1):77-79.

25.王建光.苗民的文字.边声,1938,1(3):56-58.

26.王建明.现在西南苗族最高文化区——石门坎的介绍.康藏前锋,1936,4(3):23-25.

27.李正文.滇黔花苗教会概况.乡村教会,1948,1(3):7-12.

28.岑家梧.梁王山调查半月记.边事研究,1940,11(2):16-22.

29.闻宥.论Pollard Script.西南边疆.1938,创刊号,43-53.

30.韩杰,朱佶丽整理;苍铭,段阳萍校释.花苗史略校释.中央民族大学出版社,2013.

31.李正文.王雅丽女士在成都留学逝世.通问报,1933.1552:9.

32.新编实用现代汉语词典编委会编.新编实用现代汉语词典.吉林教育出版社,2011.

33.走近石门坎网站:http://shimenkan.org.cn/

34.中华续行委办会编.中华基督教会年鉴第四期.广学会出版,1917.详见本书翟先生所写”贵州教会”一文,92-94;”云南教会”一文,95-98.

35.中华续行委办会编.中华基督教会年鉴第五期.商务印书馆,1918.详见本书斐治所写“布道苗族记略”一文,91-94.

36.中华续行委办会编.中华基督教会年鉴第三期.中华续行委办会出版,1916.详见本书德辅廊所写”循道合会”一文,91-93.

37.中华续行委办会编.中华基督教会年鉴第二期.商务印书馆,1915.详见本书启树滋、邓三仕所写”滇黔蜀三省教会史略”一文.

37.王策安.中华循道宗联合第一声.真光杂志,1931,28(25):25.

38.古宝娟、饶恩召译述.苗族救星.中国基督圣教书会,1939.

註:此文為作者初稿,並不是定稿,不免有許多錯漏之處,盡請諒解。