2015年,我遇到了一位来自世界一流大学的伊朗籍科学教授。我问他是如何成为基督徒的。他回答说:“通过巴赫的事工!”我的这位新朋友在一个穆斯林家庭长大。但当1980年伊斯兰革命席卷伊朗时,他放弃了家族信仰。我的朋友除了进行科学研究外,还是一位半专业的长笛演奏家。新政府禁止古典音乐,所以音乐爱好者为了欣赏非法的奏鸣曲,就纷纷涌入私人住所。在一场秘密音乐会要开始之前,我的朋友和他的音乐导师排练了一首巴赫长笛奏鸣曲,但仅进行了几个小节后就被打断了。“我在你的演奏中听不到基督的十字架”,他的导师抱怨道。我的朋友很困惑:他不明白导师的意思,因为他对基督教知之甚少。但这个挑战在他心里久久挥之不去。渐渐地,他开始理解巴赫作品深刻的基督教内涵;几年后,当他第一次走进教堂时,他再次体会到了这一事实。

在我们相遇的会议上,我主持了一个研讨会,探讨基督徒教授面对持怀疑态度的听众时,如何提高说服他们考虑耶稣的能力。我的朋友感到苦恼。在伊朗,他目睹了宗教高压的可怕力量。他从伊斯兰教改信基督教,部分就是出于对那种力量的对抗。现在作为一名基督徒,他渴望他人也能认识耶稣。但他正在思考:说服别人改变信仰的企图,是否是错的?

我的朋友是乳腺癌诊断方面的专家,所以我让他想象一个场景:他的对面坐着一位教育程度低下的中年妇女,对方刚对他说,她认为自己不会患乳腺癌,并拒绝乳腺X光检查。那么,他应该如何回应呢?

普遍的冒犯

当真理的问题攸关生死时,我们就会把说服看作一种爱的行动。但宗教真理是何种类型的真理呢?各个世界宗教是在就真理作出相互抵触的主张,抑或仅是对同一个真理的不同表达?如果它们提出的是互相抵触的主张,那么分歧是否会导致敌意,还是信仰上有冲突的人们可以和平地生活在一起?

对我们现代人来说,一个宗教声称自己是真理的想法是令人厌恶的。大多数宗教主张都无法在排除合理怀疑的情况下得到证明(至少在人死去或世界终结之前无法证明),因此认为它们是客观和普世的观点似乎是一种类别混淆。说基督教对你来说是真理是一码事,但声称耶稣有权要求每个人(不论其文化背景或当前信仰如何)当效忠他,似乎是冒犯人、是荒谬的。正如一汽车保险杠贴纸所说,“对任何一个宗教来说,我的上帝都太大了。”

房间里的大象

人们常用古印度的一则寓言故事来说明所有宗教在通往真理的事上都殊途同归。这就是我们熟知的“盲人摸象”的故事。一个人摸了大象的鼻子,说大象像一条蛇。另一人摸到了大象的耳朵,说它像一把扇子。第三人怀抱在大象腿上,说它像树干。第四人推了一下大象的侧面,坚称它像一堵墙。第五个人抓着象尾,说大象像绳子。最后一个人摸到象牙,宣称大象像一支长矛。

这个故事生动描绘了我们个体的有限性。它旨在纠正我们天生的傲慢;且提供了一个平等尊重所有宗教的框架。这似乎是一种谦卑的态度。但在仔细审视下,“盲人摸象”范式所带来的问题比它解决的问题还要多。以下是七个方面的问题。

盲人摸象的故事显得彬彬有礼:宗教不分对错;每个宗教都包含了一部分真理。但这个故事之所以奏效,是因为讲述者不是瞎子。他或她看到了整个画面,且嗤之以鼻地看着这群盲目的信众为他们彼此矛盾的信仰而争辩。如果我们说基督教和伊斯兰教(或伊斯兰教和印度教)只是同一真理的两面,那么多元主义就会沦为一种颐指气使的姿态。我们就没有认真对待他人的信仰,且对他人缺乏足够的尊重。盲人摸象范式归结起来,就让人想起物理学家沃尔夫冈·保利(Wolfgang Pauli)对一位初级科学工作者的论文批评道:“这甚至连错都谈不上!”

反之,说“我认为你错了”未必是不尊重或不友善。对基督徒而言,甚至连仇敌都要去爱,更不用说那些仅意见相左的人了。我所认识的最睿智、最温柔的神学院教授这样说过:“人们常说,你应该尊重他人的信仰。但这是错误的:重要的是,你要尊重他人。”事实上,细细想来,试图说服他人改变信仰其实是一种尊重人的表现。你对待他们时,乃是把他们当作有思考能力和自我决断能力的人,而不仅仅是文化环境的产物。当人们挑战我们的信仰时,我们不应感到被冒犯,反而应感到受宠若惊!

就拿我和一个犹太无神论朋友参加活动后的对话来说吧。我们参加了哈佛的一个活动,是哲学系主席和一位著名新约学者关于圣经的讨论。这位朋友和我多年来一直在断断续续地辩论信仰问题。那一回,我对他说:“我知道你觉得我的信仰很荒谬。”他当时的女友(比我俩都温柔)插嘴说:“我敢肯定他不觉得你的信仰很荒谬!”但我坚持说:“他确实这么觉得!我相信整个宇宙都是围绕着一个公元一世纪的巴勒斯坦犹太人而展开的,他死在十字架上,且据说从死里复活。这太荒谬了,不是吗?”我的无神论者朋友表示同意。我指出,他的科学无神论,再加上他对人类普遍平等的信念,让他也相信一些荒谬的事情。这位朋友是我所认识最聪明的人之一:他有朝一日可能会获得诺贝尔奖。但我认为他在最重要的问题上错了,而他也认为我错了!不只是稍微错了一点儿,而是完全错了,且错得很离谱。

这种直率在大多数关系中是行不通的。我们都更受情感而不是理性的支配,在关于信仰的辩论中容易情绪激动。但分歧并不意味着不尊重。事实上,我与我最尊重的人辩论得最激烈,因为我认真对待他们的想法。但我们的社会似乎正在失去在友谊中展开辩论的技艺,相反,我们让自己周围只存在与我们想法相似的人。

这种情况发生在从左到右的各个政治派别内。在《纽约时报》一篇题为《校园回声室的危险》的专栏文章中,普利策奖获得者尼古拉斯·克里斯托夫(Nicholas Kristof)承认:“我们(自由派)提倡宽容,除了对保守派人士和福音派基督徒。我们希望包容那些长相和我们不一样的人,前提是他们的想法得和我们一样。”这对我们所有人都是一种危险。如果我们对多样性的持守不是停留在表面,就必须和那些与我们有根本分歧的聪明人建立深厚的友谊。

当然,在言论自由和公开分歧的旗帜下,欺凌行为是有可能隐藏起来的。在与受教育程度比我们低的人或宗教少数群体交谈时,我们必须对其中的权力机制保持敏感。无论我们是在为基督教、无神论还是其他任何信仰辩护,我们都不能咄咄逼人。尽管认真对待他人以至于不同意其信仰的过程中,我们会面临危险,但不这样做的危险更大。我们开始相信我们的朋友都谈不上是错误的,我们也未能检视自己的信仰,当信仰带来攸关生死的后果时,我们未能爱我们的朋友。

但是,认信不同宗教真理是否有深远影响,还是宗教真理不过是文化偏好?如果我说“基督教是真理,印度教,伊斯兰教和佛教则不是”,这是否像在说“别抽烟了,它会要了你的命”,还是更像在说“我外婆做的菜比你做得好吃”?

《牛津英语词典》在2016年的年度词汇是“后真相”,意思是“诉诸情感及个人信念,较陈述客观事实更能影响舆论的情况”。同年,各方美国人看着未经证实的故事在政治上大行其道而感到悲哀和恐惧。然而,几十年来,“后真相”心态一直是我们宗教观的核心。我们不是一直在公共生活中看到这种心态的后果了吗?抑或宗教信仰属于不同范畴,因为它是个人的?

2017年,#MeToo运动袭来。成千上万的妇女走出沉默,揭露自己在有权势的男人手中所遭受的虐待和骚扰。奥普拉·温弗瑞(Oprah Winfrey)在金球奖颁奖典礼上发表了慷慨激昂的演讲,赞扬那些敢于说出真相的女性:“我确信的是,说出你的真相是我们所有人拥有的最强大手段。”

性侵犯的真相无疑是个人的:在某种重要意义上,它是“你的真相”。但这个真相如果不是客观的,那就是谎言。说出真相的女性最终不是因为说出了她的真相,而是因为说出了真相而受到赞扬。真相往往难以证明——可悲的是,这就是为什么有那么多女性不敢说出真相的原因,是她们害怕在与更有权势的男人对质时,自己的证词不会被人相信。但没有人会怀疑,这其中有真相可寻——这真相是个人的也是客观的。

当然,在某些方面,我们的宗教信仰不同于我们对个人历史的信仰。我们是自己生活的见证人,而我们无法见证信仰所依赖的古老历史。然而,有时我们会发现,我们对自己人生故事的信念是错误的。想象一下,一个女人发现自己的丈夫出轨多年。当她根据新信息重新解释证据时,她突然被迫改变对自己人生的信念。从这个意义上说,我们对自己人生的信念和我们的宗教信仰是一脉相承的。两者都是个人的。两者都以我们所掌握的最佳证据为基础。两者都作出真理性的断言。但两者也都有可能出错。

我个人相信耶稣是取了肉身的上帝,是我生或死唯一的盼望。这种信念深深地塑造了我,我的许多经历都表明支持这一信念。但如果我的无神论者朋友是对的,那么我对耶稣的信靠就是错误的。无论我如何深信不疑,当我死去时,我的生命也就终结了。耶稣不会再来,使我复活。我只会变成一滩烂泥。我们不能仅仅因为宗教信仰是个人的,就将其归类为纯粹主观的信念。物理学家尼尔·德格拉斯·泰森(Neil deGrasse Tyson)曾风趣地对斯蒂芬·科尔伯特(Stephen Colbert)说过一句名言:“科学的好处”就是“无论你信不信,它都是真的”。但这不仅限于科学:这是真理的好处。句号。

事实上,科学真理的存在暴露了声称宗教真理不分对错的思维定势的另一个问题。当宗教信仰与科学证据冲突时会发生什么?我的科学家朋友们最先承认科学不证明假设,而是寻求发展假设,以适应现有的证据。科学越进步,我们面对的反直觉证据就越多,尤其是在宏观和微观层面。例如,我们认为是实心的东西(比如我现在坐的椅子)里面原来99.9999%是空的。虽然我们大多数人都会捍卫宗教人士持非科学信仰的权利(例如,相信太阳绕着地球转),但我们不会认为这否定了科学中客观真理的真实性。而且在重要的问题上,我们会想要说服这个人改变他或她的想法。

当我们审视历史时,不同宗教之间的不相容性就会变得显而易见。历史真相是具有挑战性的:我们都会带着个人和文化偏来看待历史问题,历史资料经常被歪曲或被选择性地销毁。但我们不能放弃对历史客观真相的探索。这事关重大。

当人们否认重要的历史事实时,我们对此感受最深。例如,尽管希特勒政权有计划地灭绝600万犹太人的证据确凿,但仍有许多人企图否认这一事实。我们应当拒斥这样的企图。同样,美国奴隶制的历史或马丁·路德·金遇刺事件也遭到否认。这些事情都发生过。它们是参差不齐的历史事实,无论从哪个角度看,都必须承认。然而,古代史呢?

历史的时钟越往后倒,历史的问题就越难确定。例如,我们有令人信服的证据表明,凯撒大帝是在公元前44年3月15日被暗杀的。有可能我们的资料来源不可靠,凯撒大帝或许是在2月15日被刺杀,或许他根本没有被刺杀。但是,即使我们对这一历史事件的确定性不及更近期或更大规模的事件,这也不会使凯撒遇刺事件进入主观现实的范畴。凯撒大帝要么在公元前44年3月15日遇刺,要么就不是。

基督教得以立足的核心真理主张是耶稣确实从死里复活了。若耶稣未从死里复活,基督教就崩塌了。这一说法有历史证据,尽管看起来有些离谱。其它的一些理论出人意料地缺乏说服力,尤其是考虑到早期教会是从跟随一群消沉胆怯的追随者中崛起的。他们跟随的拉比刚刚被钉死在十字架上。因此早期基督教崛起的非凡现象,需要一个引燃这场运动的火花。不管我们认为这证据是强是弱,它仍然是一个历史性的主张。正如凯撒要么在公元前44年3月15日遇刺,要么没有;耶稣要么在公元33年左右从死里复活,要么没有。我们相信复活与否可能会改变我们,但这不会改变两千年前发生的客观现实。在这个问题上,三大一神教存在分歧。基督徒相信耶稣已从死里复活。穆斯林认为耶稣没有死,而是被提升天了。犹太人(以及无神论者、不可知论者)认为耶稣死了,而且一直死着。这几个主张是互斥的。在这根基性的层面上,宗教真理与历史真理是无法割裂的。即使我们把范围缩小到一神教信仰,若声称所有宗教一样真实,就等于放弃了对历史的把握。

我的朋友普拉文·塞图帕提(Praveen Sethupathy)是康奈尔大学的遗传学教授。在他读大一时(也在康奈尔大学),一位同学问他的信仰是什么,他说自己是印度教徒;但这个问题让他感到不安。普拉文的父母是来自印度的移民。他在印度教文化的熏陶下长大,但对印度教信仰知之甚少。于是他开始探索。普拉文钻研古代印度教典籍,欣赏其中的丰富内涵。但这个过程使他意识到,世界上的其它宗教有不同的真理主张。作为一名初出茅庐的科学家,他不想假定自己继承的宗教是正确的,因此他探索了其他信仰,阅读了其他宗教的典籍。在福音书中,普拉文发现了一些令他惊讶的东西:耶稣本是故事中的英雄,但在故事的高潮,他却赤身裸体,被折磨得不成样子,悲惨地挂在十字架上。这与印度教的超级英雄克里希那完全不同。但不知何故,这位倒空权能的被钉十架之人吸引了普拉文。经过几个月的阅读、质疑和详察证据,他开始跟随耶稣。

这一变化让普拉文的家人感到不安。作为在美国生活的边缘宗教徒和少数族裔,他们担心普拉文会抛弃印度传统,并担心他是否会把自己的名字(取自印度教传说)改成像彼得、约翰这样听起来像西方人的名字。但普拉文向他们保证,跟随耶稣并不会让他拒绝他所热爱的文化:“成为基督徒与拒绝印度传统或改名换姓毫无关系。相反,成为基督徒意味着相信神千丝万缕地临在于人类历史中、相信基督爱我们、为我们舍己,且相信我们对他有着迫切需要。”当然,他确实需要放下某些方面的印度教传统才能跟随基督。但普拉文为自己是印度人感到自豪,也为他所属的丰富文化感到骄傲,并计划将这文化传承给他的子孙。

普拉文深思熟虑后信了基督。如今作为一名遗传学教授,他习惯于评估证据并提出与数据吻合的假说。他仍坚信耶稣是神的儿子、世人的救主。尽管他珍视自己的印度教传统,但他不认为印度教的基本主张是真理。如果你问普拉文怎能说只有一种真信仰,他会告诉你他别无选择:若主张印度教和基督教终究相容,那其实是对两者的践踏。

在光谱的另一端,我有一些朋友在儿时是基督徒,如今却不信了。有些人在教会中受到伤害。有些人对基督教的主张失了信心。有人现在是不可知论者,有人是无神论者。我关心这些朋友,渴望他们回转归向耶稣。但我绝不会想要告诉他们基督教和无神论是通往同一真理的两条道路。当他们说自己不信耶稣时,我尊重他们,并接受他们所说绝非戏言。

我的世俗朋友推崇宗教多样性,维护宗教少数群体实践信仰的权利。这是一种美善的本能。但是,当宗教信仰与核心世俗伦理相冲突时会发生什么?许多人认为万教皆真理,或认为至少不应声称自己的宗教是那唯一真理,然而他们也主张普遍的伦理信念:例如,种族主义是错的,人们应该有性表达的自由,或者男人女人应受同等的尊重。很少有人认为这些信念是受文化背景所左右的。但如果我们对传统穆斯林朋友说:“我们支持你们作为穆斯林的权利,只要你们接受男女平等、同性婚姻合法,以及你们青少年进行性尝试的自由”,我们真的支持他们实践自己信仰的权利吗?即使我们选择放任某些宗教人士去相信我们认为在伦理上有问题的东西,尤其倘若他们是少数族裔且没有政治权力,我们中也很少有人会把我们最核心的伦理信念归类为“对我而言是真、但对你不一定”的范畴。同样,这也事关重大。

在我们这个“大熔炉”社会里,人们很容易认为,与不同信仰的人共处纯粹是一种现代现象。但是,不同宗教信仰的人们已经共存了几千年,时而冲突、时而和平。处理宗教差异的一种方式便是“多神教”。这使得不同部落可以崇拜自己的地方神,并将地方神融入更大的神灵体系中。多神教当然无法阻止宗教间的暴力或征服欲,这从希腊和罗马帝国的历史可以看出。不过,多神教的确提供了调和的可能性:每个人的神都可以是神,同时不必损害他人的尊严。

然而,当强烈的一神教信仰出现时,这种调和的潜力就被削弱了。犹太教宣告了一个根本信念,即那位与以色列立约的神创造了天地。他们无畏地宣称这位神是唯一的真神,并吩咐人单单敬拜他。基督教和后来的伊斯兰教建立在这些基础上,宣称有一位普世的真神,他独一无二地向我们启示自己,并揭示其他所谓的诸神不过是偶像。

几千年来,犹太教、基督教和伊斯兰教一直在宣称,在众多“神”中,只有一种真信仰。早期的犹太人在古代近东的异教多神教信仰中作出如此宣告。早期的基督徒在罗马帝国的异教多神教信仰中也作出如此宣告。一神教的核心是排他性和普世性的。它宣称只有一位真神,他创造了宇宙,他要求每个人向他效忠。声称一神教与“所有宗教都是一体”的观点相符,就好比声称一个人可以同时出现在两个地方:这是可能的,但前提是你得先杀了他并肢解尸体!

盲人摸象论的最后一个问题出在耶稣身上。虽然有些宗教,尤其是多神宗教,可以相互调和,但基督教就像是从错误的拼图集中抽出来的一块拼图:无论我们如何努力弯曲它的边缘,都无法使之与其它的拼合。这个问题既源于耶稣的直接声明——例如,他著名的宣告:“我就是道路、真理、生命;若不借着我,没有人能到父那里去”(约14:6)——也源于他通过行动宣告自己是取了肉身的上帝。这一宣称被犹太人和穆斯林视为僭妄和亵渎。

我最喜欢的关于耶稣独特性的一个例子出现在他传道初期。耶稣在一间挤满了人的房子里教导,再无人能挤进去。一群朋友决心让他们瘫痪的同伴见到这位医治者,于是在屋顶上挖了一个窟窿,把他缒了下去。耶稣看着那人说:“小子,你的罪赦了。”(可2:5)众人一定很困惑:那人显然需要的是医治,而耶稣为何在谈论赦罪?宗教领袖们则愤怒不已:“这人为什么这样说呢?他说亵渎的话了!除了神以外,谁能赦罪呢?”(可2:7)

耶稣问:“或对瘫子说‘你的罪赦了’,或说‘起来,拿你的褥子行走’,哪一样容易呢?”(可2:9)然后,他吩咐瘫子起来,以此证明他有赦罪的权柄。请注意,耶稣并没有否认宗教领袖之所以心里议论的前提:唯独神有赦罪的权柄。但他显明他们的结论错了:耶稣有这权柄,因为他是道成肉身的神。

后来,耶稣看着一位失去亲人的妇女的眼睛,说:“复活在我,生命也在我。信我的人,虽然死了,也必复活;凡活着信我的人,必永远不死。”(约11:25–26)这不是出自一位好人的教导。正如牛津大学教授、作家C.S.路易斯所言,作出如此教导的要么是一个自大的疯子,要么就是一个邪恶的骗子,再或者就是道成肉身的神。

福音书一次又一次地记录了耶稣做了只有上帝才能做的极为惊人之事:平息风浪、赦免罪孽、喂饱五千人、叫死人复活。对门徒的临别赠言中,他最后强调了他普世的宣告:“天上地下所有的权柄都赐给我了。所以,你们要去,使万民作我的门徒,奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的,都教训他们遵守。我就常与你们同在,直到世界的末了。”(太28:18-20)

耶稣宣告他对天地万有的统治权。他不是将自己呈现为通往神的一条可能的道路,而是神自己。我们可以选择不信他。但他不可能是众多真理中的一个。他没有留给我们这个选项。

丽贝卡·麦克劳林(Rebecca McLaughlin),剑桥大学博士,当代杰出的女性护教家,著有《世俗信条:应对五种当代主张》(The Secular Creed: Engaging Five Contemporary Claims,TGC,2021)等书。

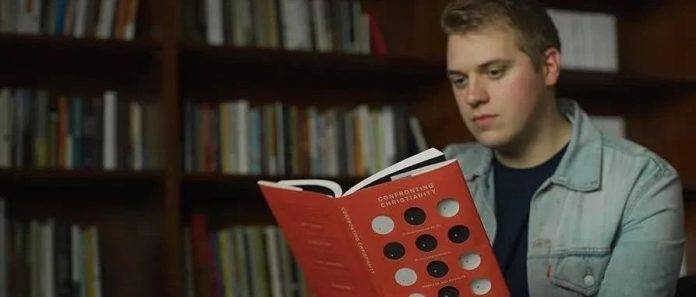

本文译自:Rebecca McLaughlin, Confronting Christianity: 12 Hard Questions for the World’s Largest Religion, 2019, Crossway, Chapter 3;译者张云轩,转发略有编辑。