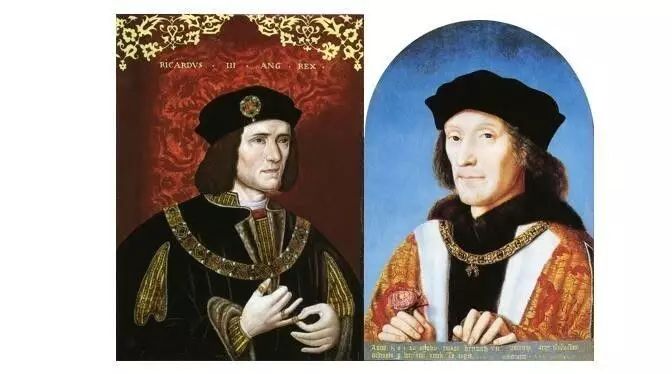

莎士比亚的《理查三世》如果改成京剧版上映,主人公多半得涂成曹操和小丑式的大白脸。

因为在英国历史上唯一可以和失地王约翰比比谁更坏的他,几百年来已经彻底被脸谱化、符号化。提到他,英国老百姓的基本概念就是:“哦,那个杀侄子的驼背怪物?”

而这一形象的形成和坐实,多半要拜莎翁的天才所赐。

本剧一开场,国王爱德华四世的三弟,驼背的葛罗斯特公爵理查就有一大段自述,似乎是在印证“丑人多作怪”并非东方才有的俗语。大意就是我既然从小就形貌丑陋,不能得女士欢心,只好把全部精力用于获得权力。而权力的顶峰当然就是英国王位。王兄因多年荒淫积劳成疾,眼看就要完蛋。不过按照继承顺位,挡在我前面的还有好几个人,那么想要作王,就得把他们一一除去。

理查首先有意利用了一个流传在民间的谣言(如果这个谣言不是他指使人散布出去的话),说有个“G”打头的要称王。而他的二哥“乔治(George)”正好就是G打头。

这一桥段像极了中国自古以来的谶纬之术。比如王莽时期就有民谣(《赤伏符》)说“刘秀发兵捕不道,四夷云集龙斗野,四七之际火为主”,于是纷纷传言会有一个叫“刘秀”的称王做主。相信这个说法的大有人在,其中最二的一个是国师刘歆,他自以为得计地使了个一石二鸟之计:自称为了避刚登基的汉哀帝刘欣的讳,他给自己改名为刘秀,实际上却是想暗中应验预言。结果事败被杀。然而后来果然有个南阳小地主刘秀得了天下。

隋末也是如此,民间流传“桃李子,得天下”的民谣,大家都说这是指要有姓李的取代姓杨的。皇帝也信了。说起来皇帝是很容易信这种事的,或者说是宁可信其有的。杨坚在脑子里过了一遍,觉得大臣李浑嫌疑最大。《资治通鉴》记载:“帝疑其名应谶,幸而告之,冀其引决。”就是说皇帝和他展开了一场男人之间的对话,对话的大意就是你还是自杀吧,要不然我很为难的。可李浑在这种事上当然不浑,人家觉得自己还可以抢救一下。后来宇文述揣测到了皇帝心意,就指使李浑的儿媳妇文氏上书诬告公公谋反,隋文帝便顺势杀了李浑全家。再后来瓦岗寨李密能做大做强,很大程度上也是借这个民谣起的势。当然最终结果大家都知道,的确是姓李的得了天下,就是从太原发迹的李渊和李世民。顺便一说,太原古时是陶唐氏封地,所以可能这才是“桃李子”的真实意思。

可以说这种大深若浅的套路古今中外都差不多,所谓“谣言就是遥遥领先的预言”。理查就利用民间这个梗儿密奏了一本。王兄果然中计,垂死病中惊坐起,把乔治(剧中的克莱伦斯公爵)关进伦敦塔。然后理查一面眼泪汪汪对乔治说兄弟我一定不惜一切代价捞你,一面转头就差遣心腹把乔治淹进一个大酒桶里,死透了之后才捞起。

George虽然死了,不过那个预言其实倒也没说错,因为理查的封号是“葛罗斯特(Gloucester)公爵”,也是“G”开头。

第二步,他为了自抬身价,去向安夫人求婚。须知这时正是玫瑰战争期间,理查这边是白玫瑰的约克家族,而安夫人却是红玫瑰的兰开斯特家族的先王亨利六世之子爱德华的遗孀,更要命的是,在莎士比亚的设定里,亨利父子都是理查亲手杀的,而现在他居然敢来求婚。我想现在的编剧恐怕不管嗑了多少药也不敢这么写,不过莎天才就是活活把这种不可能的桥段写成了。这种神乎其技的笔法没法转述,只能原文引用两段了事:

安:恶魔,上天不容,走开些,莫来寻麻烦;你已经把快乐世界变成了地狱,使人间充满了怒咒痛号的惨声。你如果愿意欣赏你残害忠良的劣迹,就请一看你自己屠刀杀人的这具模型。呵,看哪!大家来看故君亨利的创痕,看它们凝口又裂开了,鲜血又喷流了。你还有什么脸哪,你这个臭不可闻的残废,仅仅因为你站前一步,他那原已冷瘪的血管又鲜血奔流:是你的所作所为,反人性,反天意,引发了这股逆潮。呵,造物主呀!你创造了他的血,为他复仇;呵,大地呀!你吮吸了他的血,为他伸冤;若非天公以雷电击杀这个杀人犯,就让大地裂开,将他活生生吞进去,因为就是他那只接受地狱指挥的魔手闯下了这场惨祸,而贤君的滴滴热血已被地面吞咽尽了!

葛罗斯特:夫人,你全不懂得仁恕之道,讲仁恕就要以善报恶,以德报怨。如果你还是满心仇恨,不肯留情,那末我这里有一把尖刀借给你;单看你是否想把它藏进我这赤诚的胸膛,解脱我这向你膜拜的心魂,我现在敞开来由你狠狠地一戳,我双膝跪地恳求你恩赐,了结我这条生命。(打开胸膛;她持刀欲砍)快呀,别住手;是我杀了亨利王;也还是你的美貌引起我来。莫停住,快下手;也是我刺死了年轻的爱德华;又还是你的天姿鼓舞了我。(她又作砍势,但立即松手,刀落地)拾起那把刀来,不然就搀我起来。

安:站起来,假殷勤。我虽巴不得你死,倒不想做你的刽子手。

这可以算是莎翁总结的对付女人的几个大招:绑架她的道德、称赞她的美貌、抓住她的心软、汲取她的怜悯。理查能把这些招数玩儿的这么溜,多少让人很难相信他自称的“从来不得女人青睐”。

就这么理查真的娶到了安夫人。不过利用完之后,不久就找了个理由把她杀了。

没多久,王兄果然如期而死。于是身为摄政王的理查有条不紊地开始了一系列操作。首先他爆出猛料,声称王兄其实在娶王后之前有过一段正式婚姻,而那女子还在世,所以这就意味着他的婚姻不合法,而不合法的婚姻所生的孩子也不合法,所以伊丽莎白·伍德维尔王后所生的孩子没有王位继承权。似是犹不足意,理查又补了更狠的一刀:他进一步声称,其实自己的亲妈生爱德华之前相当长一段时间,丈夫约克公爵一直在外作战——所以爱德华其实是隔壁老王的后代啊!因此只有他理查才是真正合法的约克家传人!

剥夺侄子们继承权的《王权法案》被国会通过之后,理查迅速把王侄爱德华五世和他弟弟小理查一同关进了伦敦塔,后来更吩咐走狗泰瑞尔去杀掉了两个孩子,以绝后患。同时那些反对他称王的大臣比如黑斯廷斯公爵和白金汉公爵也都被他送去见黑白无常了。

主动丧偶的理查还是为了巩固地位,干脆无耻地向自己的侄女,也就是两个王侄的姐姐伊丽莎白求婚。不过未能及时如愿,因为兰开斯特家族的里士满公爵(亨利·都铎)从法国带兵联合伍德维尔家族(就是外戚家)打了过来。理查率军出征,双方在博斯沃思原野准备决战。

战前一晚,理查在噩梦中看到被他杀害之人的鬼魂纷纷来向他索命。惊醒之后他似有悔意,不过为时已晚。第二天作战时,本来属于他这一边的斯坦利公爵忽然阵前倒戈,于是局势逆转。理查可能忘了,斯坦利公爵的夫人其实是二婚,而她第一段婚姻所生的儿子,正是对面的里士满公爵!

临死之前,战马中箭的理查在战场上说出了那句名言:一匹马,一匹马,我愿用王位换一匹马!至死他都没有像项羽一样醒悟,他们的失败不是因为“骓不逝”,而是因为“时不利”和“天亡我”。他以梦为马跑了这么久,终于到了梦醒时分。

得胜的里士满公爵作为兰开斯特家族的唯一继承人,非常聪明地娶了约克家族仅存的唯一女继承人伊丽莎白(就是理查本来想娶的那一个)。就此玫瑰战争结束,红白玫瑰合并,里士满成为都铎王朝的开创者亨利七世,绵延几百年的金雀花王朝终结。

合并了红白玫瑰的都铎玫瑰

不过正如京剧和演义中的曹操其实和真正的曹操相去甚远,真实的理查三世其实也和剧中的理查三世判若两人。

文学家和史学家都常常有一种不可遏制的冲动,就是以梦为马、以史为鉴还不够,还要以口为锤、以笔为刀,扮演起法官甚至上帝的角色。

比如在中国一提“陈世美”,大家的正常反应就是“负心汉”。但是据说,这是明朝某无良文人因犯法被名叫陈世美的官员惩戒因而怀恨在心,写了这出戏来报复。就好像周星驰《九品芝麻官》里有一个强暴民女的地主居然名叫“林志颖”(当然这里更可能是为了搞笑和宣传)。

但无论真实的理查三世本是什么样,在莎翁的这出历史剧普及之后,他的“驼背怪物杀人狂”形象就算是定下来了。不过文学家当然没有义务去厘清每一个历史细节,那是史学家的工作。事实上莎士比亚的创作,大量参考的就是拉斐尔·霍林斯赫德所著的1587年第二版的《英格兰、苏格兰和爱尔兰编年史》。所以莎士比亚文责可以自负,史责却真的负不了。他在史学方面很有自知之明,没那么自负,因为他得依赖史学家们提供原材料。

其实所谓史学,或许其核心研究方法恰好可以用“理”和“查”这两个字概括。

“理”可以指探寻、总结历史规律,“查”可以指调查、陈明历史事实。司马迁的“究天人之际,通古今之变,成一家之言”,意思相当接近。而英国历史学家巴特菲尔德爵士(1900-1979)在他的名著《历史的辉格解释》(1931年出版)中对此有更深入的探讨。

所谓“历史的辉格解释”,这个词或许不是巴特菲尔德首创,但却可以说是从他这里普及开的,就像莎士比亚和“驼背怪物杀人狂”的关系。它是指一种史观,而持这种史观的尤其以辉格党人为多,故有此名。辉格党是英国光荣革命前后形成的一个政党,成员大体是反国教但更反天主教的独立派和长老会的联盟,“辉格(Whiggamores)”这个词本身据说就是“好斗的苏格兰长老会派教徒”的缩写。

图文的确相关,出处有意欠奉

当然并非所有持有辉格史观的人都是辉格党人,比如在书中虽被巴特菲尔德爱戴但也被他抨击为持有辉格史观的阿克顿勋爵(就是说“权力导致腐败,绝对的权力导致绝对的腐败”的那个)就是天主教徒,在政治上来说显然不能算是辉格党人。在巴特菲尔德的概念里,当时学术界的主流史观其实已经都是辉格史观,也就是说他在历史圈里要怼的并不光是屈威廉和阿克顿,而是圈里的所有人。

约翰·爱默里克·爱德华·达尔伯格-阿克顿,第一代阿克顿男爵(1834年1月10日-1902年6月19日),英国剑桥大学历史系教授,历史学家,理论政治家。

巴特菲尔德爵士是如此描述他所认为的辉格史观的:

“我要探讨的是一种许多历史学家都具有的倾向,他们站在新教徒和辉格派一边撰写历史,赞美业已成功的革命,强调在过去出现的某些进步原则,编写出能够确认现实甚至美化现实的故事”。

他还给辉格史观贴上了如下标签:

道德审判;目的论;英雄史观;线性史观;进步史观;过于简化;循环论证;过分脸谱化、戏剧化;后见之明;只重视结果不重视过程;只重抽象集体不重具体个人……

或许你已经大概可以了解他要表达什么。从他的角度来看,莎剧《理查三世》的史观简直辉格得不能再辉格了。

并非与此无关的是,巴特菲尔德爵士是虔诚的卫理公会(循道宗)信徒,人生首要信条是“谦卑”。谦卑就意味着不要轻易起争端、下判断,不要不懂装懂,要充分理解别人,理解人的软弱与复杂。或许这就是他所信奉之史观的神学基础。

并且如果继续考虑到卫理会最大的神学特色就是与加尔文主义特别是其“救恩论五要义(TULIP)”针锋相对的所谓“阿民念主义”,或许就更能理解爵士对于确定性、规律性、必然性等的怀疑甚至有意无意的抵制从何而来,虽然他还远未到需要被扣上“自由意志主义者”甚至“历史虚无主义者”等大帽子的程度。

阿民念主义的要旨可以概括为:黑郁金香(Anti-TULIP)

不过说起来,虽然这本书貌似在反辉格史观,但其实首先,巴特菲尔德自己的政治观念就相当倾向于辉格党。其次,他反对的也是所有历史写作和历史概括的困境,而不仅仅是针对辉格派史学家(比如麦考莱)。第三,正如对面的托利党学者查尔斯·史密斯所指出,与其说巴特菲尔德是在攻击辉格史观,还不如说是在改善这种史观,因此他的书最好叫做《从旧辉格到新辉格》。

有趣的是,后来巴特菲尔德爵士的确承认自己其实也是辉格派,但他强调自己与欧陆或美国的自由主义者不同,因为他对人性没那么乐观(窃以为这反映出他的神学观至少在“人性全然败坏”这一点上和长老会还是一致的)。

Sir Herbert Butterfield(7 October 1900 – 20 July 1979)

其实,面对历史,终极而言人人都是辉格史观,因为你总是想要从历史中证明些什么,哪怕你想证明的是“没有什么可以证明”。模拟和概括是困难的,但又是必须的。同时追求压缩率和保真度是一种艰难但并非不可能的高超技艺,也是历史学家工作的艺术性所在。

的确,爵士提出的那些观点,与其说是在反对辉格史观,毋宁说是在给予必要的修正。他无非是在抗议,认为对压缩率的追求已经超过了应有的极限。在他看来,写历史的人当然有游戏的权利,但你不能将这种精神和做法上升到超越“一家之言”的程度,将所有你解释不了的历史细节都认为是假的或干脆置之不理。如此简单粗暴地对待历史,只能让你得出一种与真相完全无关的虚假图景。孔子式的春秋笔法,借历史叙述臧否人物,做得好就是太史公,做不好就成了搅史棍。

他认为,一个严肃的历史学家应该意识到,历史终极而言是一种权力的游戏。如今或好或坏的现实,大多不是历史人物或实体有意设计的结果,而是多方势力激烈角逐之后形成的一种复杂局面,是各种“将不能忍受之世界”恢复到“多少可以忍受之程度”的尝试共同促成的结果,这种结果可能是零和的,可能是双赢的,也可能是双输的。并且这种结果本身又会反映在对历史人物的评价中,现存的各方势力仍会基于自身立场,对历史人物进行各自版本的辉格式解释。

若仍回到理查三世这一主题,那么对巴特菲尔德爵士史观领会最好并具体应用在理查三世这一历史人物身上的作品,无疑就是侦探小说三女王之一的约瑟芬·铁伊的代表作:《时间的女儿》(另外两位女王是阿加莎·克里斯蒂和多萝西·塞耶斯)。

在读过福尔摩斯、温西勋爵、布朗神父等的故事之后,我可以言责自负地指出:铁伊的这部作品才是文法逻辑修辞真正完美结合的典范。而维基百科则提到,“本书在美国犯罪作家协会(MWA)票选的史上百大推理小说中名列第四,且被英国犯罪作家协会(CWA)称之为世界上最佳推理小说。”看完《时间的女儿》之后,我认为这些评选是公允的。但需要提前指出,想要得到阅读本书的完整乐趣,你需要对英国历史特别是理查三世前后的历史有基本了解。

本书文法精妙而不动声色,逻辑严整而信手拈来,修辞超绝而节制冷静。读完之后我的总体评价只能是貌似恶俗但用在铁伊这里却可能恰好贴切的:

扎心了,老铁!

本书的情节其实并不复杂。苏格兰场的探长格兰特在医院养病,百无聊赖间,偶然注意到一幅人物肖像,凭着警察的直觉他觉得这个人很像法官,但一查才发现,画中人居然是历史上恶名昭彰的罪犯理查三世。故事就这样展开了。格兰特探长借助一名年轻助手,通过在大英博物馆查阅大量第一手史料,把馆里的水泥地都踩出了深深的脚印,才渐渐得出了结论,就是理查三世绝非大众印象中的驼背恶魔,恰恰相反,他是一位好人和明君。

就是这幅画

用我们熟悉的语言来说,就是她给理查三世翻了案。用我们原本可能不熟悉但刚刚已经熟悉的语言来说,就是她对理查三世给出了一种反辉格式、或者说新辉格式的解释,使用的方法正是巴特菲尔德爵士推崇的那些方法,比如专注于调查那些不可能或没必要造假的历史资料(账本,私人信件,便签,日记,地方志……)

探长首先注意到,莎士比亚的信息来源是如前所述的拉斐尔·霍林斯赫德的《英格兰、苏格兰和爱尔兰编年史》,而后者关于理查三世的史料又是来自赫赫有名的托马斯·莫尔爵士(1478-1535)的《理查三世传》。这个莫尔爵士我们应该很熟悉,他写过一本书叫《乌托邦》。他还当过下议院议长和大法官,后来因为反对亨利八世兼任英国教会首脑而被处死,并因此被罗马教廷封圣。

一看就特别像好人的托马斯·莫尔

不过探长发现,理查三世死时(1485年),圣人莫尔才5岁,所以他的作品显然也是道听途说,并且充斥全书的那些强词夺理式道德审判充其量也只能说是他个人的旧辉格式解读。仔细“理”和“查”之后探长发现,莫尔关于理查的信息来源应该是约翰·莫顿大主教(他少年时在莫顿家当过侍卫),一个真正与理查三世同时代的人,而且是著名的恶棍和理查的政敌。

这个莫顿在英国历史上也很有名,不过主要是以“亨利八世的钱耙子”闻名,因为他担任财政大臣时有句名言:“如果商人们生活很奢侈,这说明他们很有钱,那么他们应该给国王多交税;如果商人们生活很节俭,这说明他攒了很多钱,所以更要给国王多交税。”这么会来事的大臣国王怎么可能不喜欢。

不过可想而知,能想出这种奇葩逻辑并成功实施的人,想把他的敌人塑造成什么样子都不会太困难,何况站在都铎王朝的立场上,极力抹黑前朝的末代君主理查三世本就是一项重大政治任务。

故事就这样一步一步发展下去。最后探长终于从一个警察的角度,对理查三世这段公案给出了结案陈词。括号内是我加的注,详细分析请看原书。

理查三世:

先前记录:良好。公务行为业绩优秀(经略北方,大获成功,政绩卓著,军功显赫),个人生活声誉良好(素以宽仁闻名)。

突出品行:判断力良好(十一岁流亡,十八岁从军,经历风浪无数,都能化险为夷)。

涉案事实:

(一)非获利者。约克家族尚存王位继承者九名,其中三名为男性(杀害塔中王子没有动机,因为杀了两个还有七个在他前边)。

(二)无案发时指控(最关键的证据是:亨利七世后来起诉理查时,并未提及杀侄事件!!!!!!!)。

(三)直至该嫌疑人死亡,两男孩生母与之善处,男孩同胞姐妹曾多次参加宫廷宴会(有当时私人书信及会计账目为证。足可证理查之仁厚)。

(四)对约克家族其余继承者并无惧意,曾慷慨提供后者所有开销并确保其宫廷地位(显证自知其王位是合法所得,如下条所述)。

(五)该嫌疑人王位继承权无可辩驳,有《王权法案》及民意确保。两男孩已出离继承序列,不构成威胁(爱德华四世重婚确实为真,其人德性如此,惯将婚姻作为勾引女人的手段来用。此事有当时一位忠贞牧师(那名女子的牧师)作证。后来爱德华四世明知自己已婚还敢向伊丽莎白·伍德维尔求婚,只能用色迷心窍来解释,因伊丽莎白虽然是个寡妇,却是英国历史上著名的绝色美女。看来不爱江山美人是名为爱德华的国王的共同特点,温莎公爵爱德华八世可为佐证。为了抱得美人归,爱德华四世连对方家族其实是死对头兰开斯特家族的支持者都可以不顾,区区重婚就更不是他会考虑的了)。

(六)倘若该嫌疑人仍有忧虑,所应根除者并非两男孩,而为同一继承序列后续者:小沃维克。此人自该嫌疑人本人子嗣夭亡起,已公开过继为继承人(证明没有私心,预备百年后王权仍归兄长一支)。

亨利七世:

先前记录:冒险家,在国外宫廷生活。其母颇具野心。个人生活无非议。无公职。

突出品行:精细。

涉案事实:

(一)两男孩存亡于该嫌疑人事关紧要。借助废除否定两男孩继承权之法案,其长者可为英格兰国王,其幼者可为王储(亨利七世废除支撑理查王位合法性的《王权法案》的同时也给自己带来尴尬,就是这会恢复两位王侄的继承权。所以后来他干脆销毁了《王权法案》的原本与副本,并严禁流传,违者严惩。同时,这也意味着他才最有杀害塔中王子的动机)。

(二)提交国会弹劾理查之法案中,常规指控理查为专权、暴戾,未提及两位王储。显见两男孩尚存,且去处众所周知(如前所述,此为给理查翻案的核心证据)。

(三)该嫌疑人即位十八个月后,两男孩生母被剥夺居所,遣送修道院(对比理查,可以说不是人了,还不要说伍德维尔家族对他有拥立之功)。

(四)该嫌疑人迅速采取措施隔离其余继承者,置于监管之下,伺机假罪处办(做得比莎剧中的理查都绝)。

(五)该嫌疑人本无权继承王位。理查死后,小沃维克理当为英格兰国王(这就尴尬了。所以他才故意制造神秘,各种语焉不详,把水搅浑,把史搅黄)。

所以根据永恒的“谁是获利者?”法则可知,亨利七世才是最有可能杀害两位塔中王子的人。而都铎王朝的约翰·莫顿和托马斯·莫尔写的《理查三世传》,真实性真的会比唐朝史官写的《隋炀帝传》更高吗?

亨利七世看上去如何?

借助这番推演,扎心的老铁在本书中提出了一个著名的“汤尼潘帝”现象。

汤尼潘帝是南威尔士的一个地方。据载,1901年时,政府派军队射杀罢工抗议的威尔士矿工。但事实上却是当地有部分群众失去控制,警长于是要求内政部派兵,而当时的首相丘吉尔认为军队面对暴乱的群众有可能擦枪走火而派出无武装的首都警察,唯一的流血事件只不过是流鼻血。不过内政部长却为了这次“史无前例的干预”而在下议院受到批评。

在书中所提及的“汤尼潘帝”包括波士顿大屠杀(“一群暴民向一个卫岗哨丢石头,总共只死了四个人”)。从此这个词就用来泛指任何出于政治或其他因素而被过度夸大或炒作的历史事件,特别是指那些知道真相的人全都袖手旁观的事件。比如,人人都知道理查是冤枉的,但不敢或不能说话,因此唯一就此说话的坏蛋,他的话就成了流传下去的唯一史料,可以收录进《环岛时报合订本》。

不过如果活人不说话,死人就会说话。2012年9月,莱斯特大学的考古研究小组在一个停车场底下挖掘教堂遗址时发现一具遗骨。遗骨来自一名30岁左右男子,脊椎严重侧弯(但没有莎士比亚剧中所说的手臂萎缩等情况),并有多处致命伤。经年代测定,死者死于1455-1540年之间(理查三世死于1485年)。后又将遗骨DNA与理查三世姐姐安妮的第十七代后裔,一名移居加拿大的木匠伊布森对比,特征相符。2015年,理查王的遗骨放进伊布森亲手打造的棺木中,马车拉着灵柩从莱斯特出发,前往他当年殉国的博斯沃思原野。至今怀念理查遗泽的北方民众自发穿上古时铠甲,鸣放21响礼炮致意,沿途群众佩戴约克家的白玫瑰相送,最后在莱斯特大教堂停灵,棺木上放置当年理查三世王冠的复制品,供民众瞻仰。

至此,或许时间的女儿终于摘下了她的面纱。

所以,亨利七世远非莎士比亚描写的那么正义,虽然他的(好吧,莎翁的)战前动员非常精彩感人:

里士满:亲爱的同胞们,时间已经十分紧迫,我无法和你们尽情多谈了;可是大家只消记住这一点,上帝和正义都在同我们一起作战;圣洁的圣徒们和冤死的人们都在为我们祈祷,他们站在我们面前像一座高耸的堡垒;除了理查而外,他手下的人没有一个不宁愿我们战胜,惟恐他得到胜利。要知道他们所跟从的这个人是个什么样的人呢?弟兄们,他确实是一个杀人如麻的暴君;他在人血中成长,靠流血起家;利用他原有的地位以扩展势力,屠宰他自己的谋士,过河拆桥;一颗卑劣的假宝石,空凭英国的王座来衬托出光芒,其实是装错了地位,满不相称;他始终与上帝为敌。你们既和上帝的敌人交战,做上帝的战士必得天道庇佑;如果你们挥着汗除恶歼暴,功成名遂之后,自可高枕无忧;如果你们为国家战胜公敌,国家自然会把肥甘犒赏你们;如果你们为保护妻孥的安全而战,你们的妻孥就会来迎接胜利者回家园;如果你们把儿女救出了虎口,你们的子孙就可在你们的晚年承欢报恩。所以,为上帝之名和这一切权益,举旗前进,凭自愿拔刀杀敌去吧。至于我,为了这英勇的一役要激战一场,甚至不惜寒土埋冷骨;但是我若幸而获胜,这胜利的果实要和你们每一个士卒共享。击鼓吹号吧,奋勇欢呼起来;上帝与圣乔治在此!里士满与胜利!

并且,亨利七世本身的血统其实相当尴尬。严格说起来,他其实不过是兰开斯特家族私生子的私生子,恰好是剧中理查对两位侄子的形容(不过这应该不是莎翁的有意腹黑)。而且根据铁伊的分析,此人道德水准如何也不用再多说。但后来的大英盛世正是由这么个人开创的。

不过,这并不是在暗示历史出了错,上帝的计划被打乱了。因为,如果说圣人君子主动成就神意能够显示上帝的公义和慈爱,那么奸恶小人被动成就神意就足以、或者更足以显明上帝的恩典与主权。

因为宏观来看(这或许又是巴特菲尔德爵士不喜欢的辉格式叙事方式了),亨利·都铎纵有千般不是,他毕竟是终结了玫瑰战争,从此英格兰开始进入治世,诸般古老自由得以保存并发扬光大,给近代欧洲和世界带来巨大祝福的英伦文明开始萌芽,所谓“无英万夜(天不生大英,万古如长夜)”的格局初见雏形。

“天不生大英”,用基督徒的话来说,就是上帝定意要使用英格兰。即便这也是一种“历史的辉格解释”。

其实如果按照巴特菲尔德爵士的说法,我们可以说圣经里的历代志等的史观就近乎辉格史观,因为身在巴比伦的“代史公”正是在圣灵带领之下,从亡国之后痛定思痛的角度,追忆并记述历史,褒贬臧否,全都是为了总结得失,并且指出兴亡的关键就在于是否完全敬畏上帝,那些反复出现的“……落在尼八的儿子耶罗波安所犯的罪中”已经显明了这一点。

辉格史观或许有很多问题,需要修正和改进(正如巴特菲尔德爵士所做的工作),但它总体上仍然应该是一种对历史的基本态度,特别是考虑到它的反面,即“历史虚无主义”的危害的话。

所谓历史虚无主义,就是:没有上帝,世界不过是总体的空虚混沌中偶发的局部秩序;或者即便有上帝,上帝也是靠掷骰子推动历史。那么这样的“上帝”无异于奥林匹亚诸神,本身也要臣服于更强大和隐秘的“命运”。这样的史观也是进化论的天然盟友。如果辉格史观的太多道德判断令人生厌,那么虚无主义的彻底去道德化则更令人惊惧。

但不要因此就急于断言,说对基督徒而言所有的非基督教历史学家的东西就都不能看了。因为百分之百正确的辉格史观,也就是真正的“上帝视角历史观”,唯独圣经才有。而对于圣经没有提到的其它历史,充其量我们只能合理推论何谓“上帝的心意”。并且不可能有任何历史学家,哪怕是辉格党所生的辉格党历史学家,可以完全站在上帝的角度。

而那种抛开目的论与宏大叙事,强调实证,强调回到当时情境的汉学式(相对“宋学”而言)史观,也并非完全一无是处,因为有意无意间,他们总是会逼近一些真相,从普遍启示的角度揭示上帝的一些心意。所以对他们的研究,特别是他们挖掘的“史料”,我们仍然应该仔细学习和掌握。

而基督徒应然的史观基础,当然是:上帝在所有事上都在掌权,包括我们用“任凭”来称呼的事。祂这样做,都是为了自己的终极荣耀和选民的永恒平安。

也就是说,辉格史观总体上是正确的,特别是当你真的相信上帝和祂的主权之时。但巴特菲尔德们的想法也不是错的,因为在绝大多数的时候,有限的我们就像约拿一样,的确不能(有时也是不想)知道宏观格局。准确地说,除了上帝明确启示我们的以外,我们不知道,也不可能知道所有事件完整的目的与真相。用圣经的话来说便是:

传8:16-17

我专心求智慧,要看世上所作的事(有昼夜不睡觉,不合眼的)。我就看明神一切的作为,知道人查不出日光之下所作的事;任凭他费多少力寻查,都查不出来,就是智慧人虽想知道,也是查不出来。

所以,有限的我们所能拥有的,总体而言的确只能是“后见之明”。正如先知以赛亚本人写下赛9、赛11等预言时,甚至连他自己或许也以为到希西家就应验了,而只有今日的我们才知道,完全的应验,是在耶稣基督身上。《时间的女儿》所暗示的英国谚语也是此意:Truth is the daughter of time, not of authority。真理与真相唯独在经历了时间考验之后,才能渐渐显明出来。

从这个角度来说,莎士比亚有意无意选择的那个预言细想起来也是意味深长,因为真正在英国乃至世界执掌王权的,的确是一位“G”开头的,只不过既不是George,也不是Gloucester,而是:

GOD

(点击“阅读原文”可查看其他文章)