平凹先生:

您好!

我是您的一个长期读者,也曾是您的仰慕者。年轻时,我曾在西安念过几年书,那时我是标准的文学青年,疯狂阅读当代名家作品,写了大量习作,还在学校创办了文学社,梦想成为作家。因为激赏您的文学,我读遍了您早年写作的所有作品,也曾屡次兴起去拜访您的冲动。您继承了中国古典文学传统,形成了自己鲜明的文学风格。您对词句的精细拿捏,您对意象的精心构造,都曾深深地影响了我,我甚至模仿过您的文风。

《废都》出版后,您的名气越过了文学界。这本书在法国获了奖,但在国内遭到了排山倒海般的批判,您为此深受伤害。不管别人怎么看,从那时到今天我都认为,《废都》是当代文学的一部杰作,它既是现实主义的杰作,也是自然主义的杰作。《废都》呈现了中国进入市场经济初期的种种乱象,揭示了当时人心的荒芜和堕落。您勇敢地触及了当时的社会现实,我在其中看到了作家的真诚和焦虑。那时的您,关心时代的变迁和人们的歌哭。这对作家而言,是一种必备的品质。

《废都》之后,您开始了漫长的自我疗伤式写作。无可争议的是,您是中国当代最勤奋的作家。那以后,每隔一两年,您都会出版一部长篇小说。您希望通过自己的努力重新赢得“主流”的认可。事实正如您所愿,您赢得了主流的认可,后来还靠《秦腔》获得了茅盾文学奖。不仅如此,您的每部小说几乎都能畅销,您也赢得了市场的认可。

在东山再起的过程中,您开始迷醉于儒释道三教,尤其是佛教禅宗,开始收藏秦砖汉瓦、佛教造像,开始售卖自己的书法作品,开始被人邀请讲自己的成功之道,开始成为大学教授、作协主席。您成了西安城里的文学领袖,身边总是围绕着一批批人,其中有些人写您的传记,有些人甚至以是您的朋友自夸。您仿佛依然是原来那个平凹先生,谦虚、低调、保守,说陕西方言,至今还用纸笔写作而不用电脑。

但与此同时,针对您的作品和人品的批评也多了起来。对您作品最典型的批评是,您经常重复自己。有人说,在多部作品里,您都在重复自己曾经用过的意象。对您的人品最典型的批评是,您太爱钱,您的书法其实缺乏传统功底,算不得是严格意义上的书法家,但您的书法售价很高,您在捞钱。

我对您在《废都》之后的作品几乎都没有读过,但读过几篇评论家对您后来多部新作的评论及其中所列证据,我认为您确实存在重复自己的问题。不过,这也不是什么大不了的事,因为作家的创作力毕竟有瓶颈,批评您不能超越自己也属苛责。我总在想,平凹先生是不是过于勤奋了,以至于没有新意还非得要写呢?是不是可以少写一些呢?至于对您卖字的指责,部分是一些人嫉妒心作祟的产物。在市场经济里,平等的市场主体自愿的交易行为当然都是正当的,不存在任何不道德的问题。

但我想说的是,平凹先生,这些年来,有一种对您的尖锐批评您从来没有正视过,那才是您真正的问题。这种批评认为,您在“装神弄鬼”:长期以来,您沉迷于佛教、佛学之中不能自拔,不仅没看到佛教的问题,而且还有些沾沾自喜(至少是自得)。换言之,您受了佛教的毒害而不自知。

我看过一个视频,好像是文学评论家谢有顺与您的对谈。他问您如何才能写出像陀思妥耶夫斯基那样直指人性、震撼人心的作品(大意),我理解他的意思是表达一种对您的委婉提醒或劝勉,但您的回答让我感到啼笑皆非,至少是答非所问。您讲的是自己的成功之道,好像您早已解决了这个问题。不知您是曲解了谢有顺的提问,还是没真听明白他的意思。

那么,平凹先生,您是否真的存在“装神弄鬼”的问题呢?以前看了不少对您的访谈文章和您的讲座视频,我认为这个问题是存在的。但因为我这二十多年来没读过您的作品,也就不便人云亦云。所以,我一直希望拜读您后来的作品,由此得出自己真切的认识。

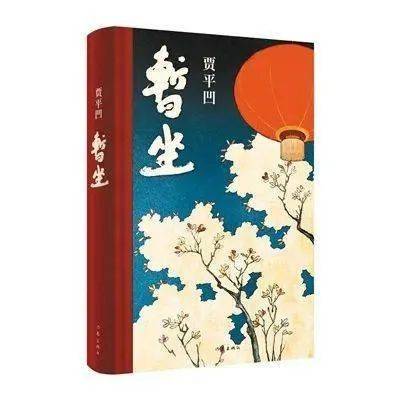

2020年9月您的新作《暂坐》的出版,给了我再次阅读您的作品的机会。图书市场对您这部作品的介绍是,它是您继《废都》之后出版的第二部以城市为题材的小说。这个主题吸引了我,于是我迫不及待地买了这本书,并在2021年春节期间读完了。

读完以后,我的感受是什么呢?请原谅我的坦率,老实说,我觉得这本书没有一读的必要,您也没有写它的必要。《暂坐》真实地印证了有见识的批评家对您的尖锐批评,那就是,您的确被佛教毒害了。您若不能摆脱佛教带给您的深刻影响,您的文学就只能在泥潭里打转,而不能实现丝毫超越、突破。

兹事体大,这是我之所以要给您写信的原因。本来春节期间就准备写,哪知道后来网上出现了对令爱浅浅及您个人汹涌澎湃的批评浪潮,我当然没必要在那时去凑这个热闹。因为我要讨论的是比那个事件更为重要的问题,甚至那个事件之所以出现,也可以从我所要讨论的问题这里找到根源。于是,在那风潮逐渐消歇之际,我才终于坐下来给您写信,既出于对您的尊敬,也出于对您的写作及整个当代中国文学的忧思。

让我们来看看《暂坐》的故事。简言之,您写了十来个离异或单身女人的“泼烦琐碎”生活。您用散点透视手法,以“暂坐”茶馆为中心,铺陈了多场聚会,来展现她们的生活。通俗来讲,你的写法就是不断“转场子”,让这些相对有钱又有闲的女人在不同的场子中说话,您把她们的话记录了下来。除了这十来个单身女人,小说中唯一的男主角是一个并非完全有必要的类似《废都》中庄之蝶式的作家。《暂坐》的确类似于《废都》,但整部小说的立意、格局、写法远远无法达到几十年前《废都》的水平。

我不能确知您是否真认为《暂坐》是一部成功的小说,因为您一方面说“《暂坐》之所以敢纯写一群女的,实在是我不自信使然”,另一方面,您又说“视野决定着器量,器量大了怎么着都从容”,“风格不是重复,支撑的只有风骨”。我是不是可以这么理解,您说自己“不自信”只是谦辞,您还是自信自己的“从容”和“风骨”的?

老实说,《暂坐》的写法了无新意,不仅结构单调、语言絮叨,人物也仿佛飘在空中,缺乏现实的根基。我更关心的还是立意。其实您在小说的后记里点明了您的写作用意,那就是:“明白了凡是生活,便是生离死别的周而复始地受苦,在随着时空流转过程的善恶行为来感受种种环境和生命的果报。也明白了有众生称(疑为“才”)有宇宙,众生之相即是文学,写出了这众生相,必然会产生对这个世界的‘识’,‘识’便是文学中的意义、哲理和诗性。”

这就是您的见识——四百年前写“三言二拍”的冯梦龙的见识:众生皆苦、因果报应。我真怀疑您不是生活在当代的人呐!我真怀疑,在您这里,中国是否经历过1840、1895、1900、1911、1919、1949、1978、1992、2003……

您说:“写出了这众生相,必然会产生对这个世界的‘识’,‘识’便是文学中的意义、哲理和诗性。”不知您所说的“识”是通常所谓的“见识”,还是佛教“受想行识”、“唯识”之“识”。若为前者,请问“写出了这众生相”,为何“必然会产生对这个世界的”“见识”?您通过《暂坐》表达的见识是什么?就是众生皆苦、因果报应吗?佛教千百年来说的不就是这个吗?有什么新意呢?若为后者,佛教所谓的“识”可以理解为“心”(“万法唯识”即“万法唯心”),那么“写出了这众生相”,如何“必然会产生对这个世界的”“心”?

让我们来深入讨论一下佛教的因果论。

请问,如果众生皆苦、轮回无尽,苦从何来呢?你可能会说,从欲望来,欲而不可得则为苦。那么,人的欲望又从何而来呢?欲望从因缘来吗?那么因缘又从何而来呢?您可能会说,为什么非得追根溯源呢?因为要明白人性和永恒,就必须这样做啊。

请问,如果众生皆苦、轮回无尽,那么人活着有什么意义,为什么不自杀呢?人生只是为了“感受”那无法为自己控制的“果报”吗?如果文学应该直面人性,那么佛教对人性有无定义?是“一切性空”吗?如果是,人生有何意义?佛教对人生意义的定义难道不是取消人生意义吗?如果文学应该关注永恒,且如果佛教所主张的永恒就是轮回无尽,那么人追求永恒岂不是成了追着轮回跑吗?

您或许会说,虽然众生皆苦、轮回无尽,但人可以通过自己的努力成佛,可以解脱、涅槃啊。对,但既然一切皆空,人的主体性何来呢?换言之,如果不能定义人是什么,人从何而来,也就不存在人如何努力的问题。佛教是无神论宗教,否认有造物主或人格(位格)神的存在,就无法回答人从何来的问题,因此也就无法回答人生意义的问题。我们常说“三观”,其实宇宙观是其他“两观”的前提和源头,悬置宇宙万物的创造问题,人生意义就无从挂搭啊。

好吧,即便我们不讨论解脱何以可能的理论难题,只考察事实,我想问,从古至今,有几人真正解脱成佛了?即便是六祖慧能,不也没人称他是佛吗?您修佛几十年了,是否已经成佛?如果是,您就不会在《暂坐》后记里强调人生无常、众生皆苦、轮回无尽了。更何况,小说中的那些女人,肯定是没有成佛了。小说中有个贯穿始终的盼望,就是这一众姐妹都盼望迎接活佛,最终活佛还没来,她们就不得不零落飘散了,那么对佛的盼望岂不荒诞吗?您在这个重要隐喻中想表达什么呢?

平凹先生,请您再次原谅我的坦率。既然您认为众生皆苦,果报轮回无有穷尽,我就看不到您的“从容”;至于“风骨”,更是无从谈起了。在我看来,《暂坐》里不过写满了“无常”、“无聊”、“无意义”几个字。

文学是人学,文学必须深究人性,叩问存在的意义。而这,只有存在一个造物主才能得到解答。换言之,要明白人性,首先要明白什么是人;而要明白什么是人,首先要明白是谁创造了人。就此而论,您认为“有众生才有宇宙”,恰恰是搞反了创造顺序,请问,众生从何而来呢?难道宇宙是众生创造的?或者如果众生不存在,宇宙就不存在吗?

因为佛教否认存在造物主,自然就否认人生有什么意义,所以佛教不仅无助于文学对人性和意义的探究,反而不仅会害了文学,同时也会害了人。如果人生没有意义,平凹先生,那您写作的意义又何在呢?

否认人生的意义,就会否认存在超验的、绝对标准,丧失真正的敬畏心,在实践中就会导致两种倾向:自欺和自大。就自欺而言,禅宗和尚不是有信奉“酒肉穿肠过,佛祖心中留”的吗?扪心自问,您真认为令爱浅浅的诗歌真的有多高水平吗?如果不是,那您为什么还不断为她站台呢?仅仅是出于对孩子的爱护吗?就算是,这种方式是否就适当呢?就自大而言,释迦牟尼就说过“天上地下,唯我独尊”。既然“唯我独尊”,禅宗后来就认为“诃佛骂祖”不仅无罪,反而显得高明了。慧能主张“即心即佛”,马祖又提出“非心非佛”,仰山慧寂甚至说《涅槃经》不是佛说,“总是魔说”了。

佛教的所有教义都建立在人生本苦的基础上。是的,表面上看,人生的确充满诸般苦,但问题不在于苦恼、痛苦、苦难本身,而是如何看待它们,这才能体现真正的智慧。我这里想提供另一种看待“苦”的视角,那就是基督教的视角,仅供您参考。

基督教的所有教义都建立在对人有“原罪”的认定上。上帝是创造宇宙万有的造物主,人是上帝的被造物(即上文所谓人是什么,人从何而来的问题);人拥有上帝的属性(人性问题),所以人生的意义就是荣耀上帝;人类始祖亚当夏娃背离了上帝,从此人类就拥有了原罪(人性问题)。

这里我们重点不讨论“罪”的问题,主要看“苦”。“苦”与“罪”相连,苦由罪而来,根源是因为亚当夏娃违背上帝诫命而导致的后果,因此是“罪因”导致“苦果”。因此,若要解脱苦必须首先要赦免罪,否则人类就一直处在因罪而导致的苦难之中。

那基督教认为应该怎样化解这个因罪而来的苦呢?一是认知:要恢复与上帝的关系,因为人类的苦就是因为断绝与上帝关系这种罪状带来的结果。二是方法:要通过信靠耶稣基督来恢复与上帝的关系,因为神人双重身份的基督借着十字架承担罪和苦的救赎,使人类恢复与上帝关系有了可能,作为人类自身就需要凭信心接受这个救赎。三是目的:既然基督用舍己的爱拯救人类脱离罪的诅咒带来的痛苦,基督徒在世界就应该要行公义、好怜悯、存谦卑,以此来彰显自己脱离痛苦后的感恩之心。

基督教的选择打通了经验世界(此岸,现实人生)和超验世界(彼岸,天国),因为它虽然强调依靠祂力救赎,也鼓励人们在祂力拯救后带着感恩的心投入自力的行善和报恩,以体现祂力感召自力,自力回应祂力的良性互动。基督教虽然着意于天的国,但并不否认人的国的价值。佛教的根本问题在于,没有打通经验世界和超验世界,所以,它的答案只能是放弃现实人生。

平凹先生,这封信已经写得太长了,关于佛教和基督教,我写过很多文章,如果您对我上面所谈的观点有部分认同,建议您在网上浏览我的两篇小文:一是《致八十老僧的一封信》,一是《我为什么不自杀》。

最后我想说的是,中国文学如果不能跳出儒释道的老框框,如果不能直面人和人性问题,就不能抚慰人、激发人、医治人的灵魂,中国社会就不能摆脱历史周期律。从这个意义上说,不仅是您个人,中国绝大多数作家都需要经历一个刮骨疗毒的过程;中国文学的重生,有赖于中国作家灵魂的重生。平凹先生,您久居带着四围城墙的古都西安,真的希望您不仅肉身能走出城墙,灵魂也能走出城墙,这或许就是向死而生、死而复生的必由之路吧。

交浅言深,是为不智,更何况我们之间并不认识。但区区私衷,相信先生必能理解。若言语中有所唐突,绝非我之初心,诚望先生谅察。

著安!

萧三匝敬上