编者按

本文在追索巴特式观念论进路的痕迹外,更试图从朋霍费尔的思想探索一种社群式出路的可能性,以符合一种后现代的群己性讨论。在文中,作者首先简要介绍了康德对自由神学背景的塑造和黑格尔的神学性哲思,指出早期巴特在强调上帝与人的无限间距掩护下,把黑格尔在哲思上的自我意识独断论转化为信仰意识上的独断论。其次,作者分析了朋霍费尔神学主张的核心部分——言说之主体性和位格性相遇和转换的问题,揭示出其背后所浸润的由黑格尔提出的“基督存活成会众”的观念,证实发自巴特而由朋霍费尔等所主张的神学路线背后的德国式观念论印记、及其存在的信仰独断论的危险。最后,作者表明以巴特固有的进路发展神学言说的群体论诠释将十分困难:一方面巴特的观念论痕迹可能规限着其发展进路;另一方面若要更贴近朋霍费尔的做法,则有可能需转向其毕生所要针对之所谓“人类学进路”。

本文所遵循解释路径的一大特色是,从认识论和主体性理论的角度理解巴特神学思想对现代(特别是康德和黑格尔)哲学和神学的批判性继承、以及由此可能产生的问题。这是德国神学家潘能伯格以来理解巴特神学思想的一条经典路径,非常值得认真参考和对待。但是,若是换一种角度,从对传统形而上学的批判、克服与重扬的角度看(类比于海德格尔),可能会对巴特神学思想有着不同的看见和理解。此一进路,在巴特研究上仍是一条新路,仍需得到进一步的推进和发展。

原文刊载于:《巴特与汉语神学II:巴特逝世四十周年纪念文集》(欧力仁、邓绍光 编,香港:道风书社,2008年)。推送时已获道风书社和作者本人授权,在此感谢道风书社和林子淳老师对巴特研究微信公众号的大力支持!

論巴特思想中的觀念論痕跡與可能的出路

一

引言

上帝在天上,而你在地上。

上帝就是上帝。

巴特在《〈羅馬書〉釋義》(Der Romerbrief)中的這些名言,在接近一個世紀後聽來依然極具震攝力。正因着這種具決斷性的力度,一位小村莊的牧師被破格提升為哥廷根(Göttingen)大學的教授,但更重要的是,現代神學藉此才能從十九世紀開展的人類學方向陷溺中甦醒過來,這是許多評論者認同的說法。

若從神學思想史的角度來看,這種早期巴特的神學轉向召喚當然不可以說是前無古人的,至少他自己看來也非如此,因此他才指出,《安瑟倫:信仰尋求理解》(Anselm: Fides Quaerens Intellectum)為他最滿意的作品,因為從這部著作開始他才完全擺脫掉「哲學系統的外殼」(the eggshells of philosophical systematics)。[1] 更確切來說,巴特是要復興以啟示的上帝作為神學言說主體的路線,用以對抗在當時以人的經驗或主體性為起始點的自由神學傳統,因此他的思想淵源可上溯至宗教改革者、安瑟倫、奧古斯丁,以至保羅。

但是,即或巴特的神學在當代創生了一個新起步點,正因「上帝在天上,而你在地上」,他的嶄新思考方式仍不可能與他的時代文化完全劃清界線,一種着重言說者和被言說者的主體性和位格性的論述恰恰顯示出近代主體性問題的纏繞和痕跡,尤其是自康德至黑格爾以降的德國觀念論(German idealism)思考路線。我們甚至將看出,當作為晚輩的朋霍費爾(Dietrich Bonhoeffer,另譯潘霍華)與巴特一道強調神學之言說個體必須已經在基督裏面時,也在同一條路途上掙扎着,而整條進路的困難也必須由此來檢視。

活在巴特逝世後四十載的今天,僅作事後孔明式的批評並不高明,況且巴特和朋霍費爾等一眾思想家已為他們的時代作出了重要貢獻。故此,我們值得探問的是:對於當下的(漢語)神學人,他們的這種進路對我們有甚麼重要啟示,我們又可如何發展下去?因此,本文除了要追索巴特式進路的觀念論痕跡外,更試圖從朋霍費爾的思想探索一種社群式出路的可能性,以符合一種後現代的群己性討論。

二

早期巴特思想中的觀念論痕跡

從西方思想史我們知道,自康德以降,上帝如何能成為人類知識內容乃一重大議題,因為其第一批判似乎把信仰內容完全排除於認知過程(Erkennen)以外,但按第二批判的規劃道德思考卻期盼一位上帝的存在以確保至善的要求。道德的確會指向宗教,而可塑造出一種道德神學(moral theology)的路線,然而上帝在此中卻僅成為道德思想的後設(Postulat),神學倫理(theological ethics)更可說是違規的,因這已把操作程序倒轉過來。這種由啟蒙運動建立的進程深切地影響了一整代人,這不消說包含了如里敕爾(Albrecht Ritschl)和哈納克(Adolf von Harnack)等一眾巴特的自由神學師輩,因為他們的冒起正值十九世紀末新康德主義(Neo-Kantianism)抬頭的時代。他們所着重的,正是歷史耶穌的上帝國的倫理教導,以致可在此時此世建立一個普世的愛的團契。

康德(左)与黑格尔(右)

在簡述過康德對自由神學背景的塑造以後,我們必須返回德國觀念論的另一大成者─黑格爾身上,因為我們將看到巴特的劃時代思想創見或多或少顯示出他的烙印。這不消是說巴特曾撰文批評過費爾巴哈(Ludwig A. Feuerbach)這位左翼黑格爾思想家,又或他的早期思想曾受德國社會主義者影響,而是指,他之強調神學言說之主體必須為啟示的上帝,這種辯證神學之不可能的可能性的根源,與黑格爾的神學性哲思有思想史的親緣關係。

縱使經過康德的批判,大部分的信仰內容不能如一般可被經驗的現象被攝進人類認識(Verstand)之內,康德卻未否認在此以外它們仍可能為理性(Vernunft)所思考(Denken)者,只是這可能乃是一種先驗幻相(Schein)。費希特(J. G. Fichte)和謝林(F. W. J. Schelling)卻指出其中的明顯問題:康德怎能要求一位上帝的存在,卻聲稱我們對他毫無真實認識?故,後康德的觀念論思想家便嘗試從這裏鑽出空間。黑格爾的神學性哲思便認為,認知與存在之間有一定的同一性(identity),上帝作為無限者能通過其自我啟示進入作為有限精神之人的自我意識當中,而上帝作為絕對精神的活動就是促使無限的神性與有限的人性聯合的純粹活動(actus purus)。這種對絕對精神的看法,雖然把世界設想為在無限的上帝之內而可能產生種種泛神論(pantheism)或萬有在神論(panentheism)的危機,但卻也蘊含着極深刻的神學意涵:即無限的上帝不能以任何有限之物來作對照性定義,否則,上帝便為其所規限,而有損其無限的性格。[2] 這點與巴特的危機神學認為不能從與世界的對立來設想上帝如出一徹,正如他在《〈羅馬書〉釋義》中說:

上帝若是與乙相對的甲,若是與另一極點相對的極點,若是與「否」相對的「是」,上帝若不完全是自體自根、獨一無二、卓爾不群、戰無不勝的上帝,那麼,他便只是非上帝,只是塵世的上帝而已。[3]

從以上引文我們已略可見到巴特危機神學中的辯證性思維,但更重要的卻是,這種想法和觀念論構作出主體性和位格性的神哲學考量有藕斷絲連的關係。

無可否認,黑格爾在其著作中對於精神(Geist)作為一事物(entity)或一活動(activity)的描述,許多時是極含混的,但在《精神現象學》(Phänomenologie des Geistes)中他曾作一明確的說明指:

精神不是某一種意義模式,它僅在一種與自己不同的形式中找到表述或外在性:它不表彰或啟示某物,但其自在模式或意義即這啟示。因此精神在其僅有的可能性同時是無限的、「絕對的」、實在的。[4]

黑格尔,《精神现象学》,1807

正是在這種自由的啟示過程中,神性的普遍性(universality)和人性的個殊性(particularity)得到調和(reconciled)。在其中,絕對精神運用了當代的文化形式把自己表現為人類意識的客體,但人類主體卻又同時要自我疏離(Entfremdung),以致絕對精神能夠突入個體之中而形成自我意識。在這種黑格爾式框架中,人性當中便含有一定的神性特質,並且不是從外在地玃取的,乃是其本質所在,因為神性精神與人性精神並非兩種各自獨立的活動,乃為同一絕對精神的兩面而已。[5] 如此一來,上帝便不需被設想為對立於世界,並且也可在被啟示者的自我意識中被理解、又無需失去其主動性。

這點對於巴特神學的重要性不言而喻,因為黑格爾的神學性哲思正提供了一種把啟示者、被啟示者和啟示活動自身包融在一起的三位一體架構。[6] 巴特從安瑟倫學習到的,正是上帝之言的現實性只有從上帝自身才能得到論證。[7] 巴特當然也知道黑格爾的神學性哲思的危險所在,即其容許人把當下的自我意識無限上升至等同神性意識,把人言等同聖言。因此,巴特才強調自己的辯證法乃承襲自基爾克果(Søren Kierkegaard),而非黑格爾,其中一個重要原因乃前者刻意地把神性與人性的間距尖銳化。可是,在黑格爾的框架中神性與人性也是分別代表着兩種極性的,只是他預設了絕對精神活動能把二者正面地統合至更高的真理(相對於基爾克果的開放性結果,要求正反雙方保持一平衡狀態),故此,我們絕不能因此便輕忽巴特在論及上帝在神學中的主體性和人的主體性在過程中被置換時所隱含着的相似危機,我們仍需探問巴特式的辯證法如何可在人和上帝的位格性相遇時促成這一主體性的轉變。[8]

事實上,巴特在一九二七年出版的《教義學綱要》(Die Christliche Dogmatik in Entwurf)承認自己在三一論上受到多爾納(Isaak A. Dorner)這位承襲黑格爾思想的學者的影響;而潘能伯格(Wolfhart Pannenberg)更尖銳地指出,當巴特把三一論與上帝的主體性相連在一起討論時,比多爾納本人更貼近黑格爾式的上帝觀。在此我們應特別留意的是,上帝與人之間的無限質性差別並不能與兩者之間的主體性置換問題混為一談:堅拒前者的誘惑不等同解決了後者的問題。潘能伯格精闢地批評早期巴特,指他把哲學或任何人類思維所不能擔當的主體性置換問題交付給信仰決斷來承擔,但在思維結構上與黑格爾基本上是平行的。[9] 換句話說,這時期的巴特只是在強調上帝與人的無限間距掩護下,把黑格爾在哲思上的自我意識獨斷論轉化為信仰意識上的獨斷論而已!尤其當巴特要求神學言說者在「當下」即能因在基督裏的啟示而發生位格性轉變時,其中與黑格爾相仿的獨斷論危險性便更加明顯。

三

朋霍費爾對觀念論的態度轉變

從以上視角,我們更能理解巴特何以會器重當年出道不久的朋霍費爾,正因他的早期著作嘗試從教會論整合由基督與聖靈在信仰群體中所帶來的位格性轉變問題。筆者曾經指出,朋霍費爾為要保證基督的啟示在當下的可見性而以「基督存活成會眾」(Christ existing as congregation)來闡釋,而巴特在後期的《上帝的人性》(The Humanity of God)中似乎也有意無地試圖發展此路徑。[10] 我們現在必須進一步指出,「基督存活成會眾」正是首先由黑格爾提出,用以說明絕對精神在基督宗教中的顯現過程,使(初期)信仰群體有能力承擔耶穌基督在死與復活後絕對精神的活動情況。如此一來,往下我們必須留意承襲此一路徑所可能隱藏的危險性。

朋霍费尔,1906-1945

近年不同的研究都展示出朋霍費爾在《聖徒相通》(Sanctorum Communio)中力圖抵制觀念論把主客體泯滅的企圖,以致能強調他者的優先性,並藉此建立出一套社群神學(theology of sociality)。[11] 不過,馬殊(Charles Marsh)正確地指出,朋霍費爾在稍後的《行動與存在》(Akt und Sein)中較以前對黑格爾更趨同情,故此,我們也在其中發現了「基督存活成會眾」的引用,因為這種說法能幫助他構作出一種基於上帝臨在於信仰群體中的本體論,而當中作中介的便是昔在和今在的耶穌基督。[12] 當然,朋霍費爾這一引用是小心翼翼的,以致他可儘量避免黑格爾的個體意識獨斷論。其方法首先固然是直承巴特的路線,強調上帝為啟示中的唯一主體,但除此之外,朋霍費爾指出上帝在這種「對己而言」(bei sich selbst)的自由啟示卻在耶穌基督裏顯現為一種「為我們」(bei uns)的自由。我們能以認識上帝不單因上帝成為了人,座落於人類歷史中成為我們可認知的客體;更因耶穌基督作為上帝的自我啟示,使上帝能透過耶穌基督的自我認知認識我們。[13] 走筆至此,當朋霍費爾仍然在動用客體性與自我認知等觀念時,觀念論式的架構痕跡仍是可見的。故值得追問的是朋霍費爾打算怎樣修正黑格爾式的個體獨斷論?再者,那位昔日被釘十字架的耶穌已成過去,這種說法如何關連至當下的詮釋主體?

在此視角下,朋霍費爾引用黑格爾的「基督存活成會眾」觀念是關鍵性的。我們今天已無法與昔在的耶穌相遇,但他卻在聖靈的能力中復活了,而會眾也是由同一聖靈所創生的信仰群體,因此,我們今天仍能在聖靈(在黑格爾即絕對精神)的自由啟示活動中與復活的基督作「位格性」相遇。順此,倘若我們肯認復活的基督,則上帝便可在他裏面主動地認識我們,甚至成為我們神學言說的「主體」,因為這完全是他在其主體中的自由作為。在這種詮釋策略中,有趣的是,此作為信仰群體的會眾並非上帝認識自己的前設,而僅是啟示的處所,故唯一的啟示主體上帝仍能維護其絕對自由。[14] 不過,我們必須立即指出,上述黑格爾式獨斷論的危機僅是轉換了形態而沒有被消解。這是怎麼說的呢?第一,我們已清楚說明,巴特與黑格爾對比起來只是把獨斷論從哲思上的轉換為信仰上的;第二,從這點上來看,朋霍費爾是把黑格爾的絕對知識化為基督與聖靈之經世活動中的啟示;第三,這是最要緊的,我們若可稱這種上帝的自我認識內容為絕對的啟示知識,則它所彰顯的處所便由個別的主體轉向一特殊群體,即,黑格爾和朋霍費爾皆強調的會眾。以今天的學術詞彙來說,這即把認識主體的獨斷重擔化為一種群體中相互主體性(inter-subjectivity)的決斷,這正是為何朋霍費爾會認為「基督論只有在教會之中提出來,才能提得有學術意義」的原因。[15]

以上我們花了不少篇幅嘗試從黑格爾的觀念論和辯證法來透視巴特和朋霍費爾之神學主張的一個核心部分,即所謂神學言說之主體性和位格性相遇和轉換的問題,現在讓我們先來一個小結:發自巴特而由朋霍費爾等所主張的神學路線,並不能浪漫地想象成一種一無依傍的進路,它背後的德國式觀念論印記和危險性仍是清晰可見的。但從另一方面看,這種進路也可說的確是沒有前設的,意思是它要求的為基爾克果式的信心跳躍,故其危機簡單來說即為一種信仰的獨斷論。朋霍費爾通過其具創意的努力,嘗試把這種危機置於信仰群體內,成為一種社群性或相互主體性的決斷,甚至可切合後現代中相關的群己性討論。

克尔凯郭尔,1813-1855

轉到當下的詮釋場境,問題便變成是:神學言說如何可獲得一種「社群性」的確認?這問題乍看之下是無必要的,因為「教會」就是那個被啟示的社群。然而,在掌握了以上討論的重點後,問題背後的深層次意義便浮現出來,即「教會」——這個關鍵性的決斷群體——應如何定義?教會論不全關於有形有體的教會,這點在教義學上是相當清晰的,因為聖徒相通(sanctorum communio)在本體論上之可能性根據並不在於一個現世群體,乃在於創生它的基督與聖靈之經世工作。否則,便沒有「不可見之真教會」(invisible church)這概念的產生。從以上的透析,我們更應了解到,黑格爾和朋霍費爾首先所指到的並非某個歷史上的建制組織,而是經聖靈啟示而創生的「認信」群體。然而,作為活在歷史中的人、而非超越歷史的上帝,這些人卻又反過來從其自身的認知定義着甚麼是「教會」、以至「認信」,因此,一種獨斷式決斷似乎永遠無可避免,問題是這種詮釋循環當如何保留一種開放性和批判性。[16] 因此,筆者年前便已經在這問題上提出過:「有誰可自稱為純粹的基督教的屬靈群體呢?」[17] 順着巴特和朋霍費爾的進路看來,「教會」和「認信」更不應視為一些毫無生命的銅板,僅代表着一些建制性的立場,而是可以開放讓聖靈自由的工作再次啟示的內容,他們二人更是積極以此來抗拒當代由納粹政權操控的國家教會體制。

四

邁向一種開放性的社群詮釋進路?

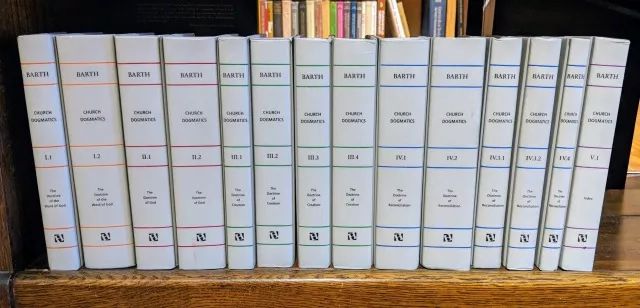

在最後這部分,筆者嘗試表明,要以巴特固有的進路發展以上的群體論詮釋將十分困難,這不是因為巴特的《教會教義學》並未完全發展出教會論,從現有的十四大冊和其他專著,學者已能整理出一些實質性的探討。[18] 問題是,以上所見巴特的觀念論痕跡可能規限着其發展進路,若要更貼近朋霍費爾的做法,則有可能需轉向其畢生所要針對之所謂「人類學進路」。如此一來,本文的結論看來或許對巴特是傾向否定性或至少是修訂性的,卻未竟不符合他自己的看法。

卡尔·巴特,《教会教义学》(十四卷)

從基督論出發,巴特和朋霍費爾在教會論上皆着重以教會為基督的身體這一信念,但我們從《教會教義學》第四卷可得知,前者堅持了在天上和地上兩種形式的身體,免致這被召的地上群體與上帝永恆的道完全認同。這種界分固然與巴特對人的罪的敏感有關,以保持上帝與人的無限間距,但同時也關切到其三一論架構並當中的觀念論糾纏。我們知道,巴特思想與自由神學的另一最重要分別,便是他對啟示的上帝為三位一體的觀念的重視。若說本文以上討論主要是針對巴特的早期思想,尤其他的辯證神學概念,我們將首先發現,這種問題事實上持續至《教會教義學》中,尤以其三一論更顯出當中的問題。[19] 巴特在《教會教義學》卷二第一部中提出了「上帝的存在乃在其行動中」(God’s being is in his act)的著名說法,[20] 並導致他自己和一眾後繼學者對內在三一和經世三一之對應性的討論,而這種說法的起點便是所謂上帝的第一客體性(primary objectivity)和第二客體性(secondary objectivity)的分別,並且深刻地與以上的德國式觀念論討論關聯着。因為巴特提出兩重客體性概念,一方面為要維護上帝啟示的主動性,另一方面又要肯定上帝使神學言說成為可能。前者所對應的觀念,就是上帝在其啟示中對自己的認識作為,後者則是在同一活動中透過耶穌基督成為人類認識的客體。[21] 從此角度觀看,巴特的神學思考包括其三一論在內之所以貫徹始終地以基督為中心[22]固然有其思想史上的淵源和合法性,但也是為配合其受觀念論影響的神學認識論,即只有透過這位在歷史中外顯的啟示者,神學才成為可能。[23] 這便是所謂在人的認知上,上帝的第二客體性較優先,但在本體層次上,第一客體性卻決定着第二客體性的原因。由於兩重客體性是互相對應的,因此便帶出內在三一和外在三一的相連又非對等關係問題。[24]

這種二層架構為巴特帶來要着力討論道成肉身的張力,同時也形成了聖靈位格性顯得薄弱的重要因素。譬如,巴特雖然在《教會教義學》卷一中聲稱聖靈與上帝同等,卻由於要維護他的啟示架構、而又清楚表明聖靈僅為「純粹的接受者」(pure receiver)和父與子之間的「共同原素」(common factor)或行動。[25] 從內在三一看來,這種做法固然有助了解聖父與聖子之間的我-你互為關係的暢通無阻,但若經世活動看來,聖靈便猶如僅為協助他們之間溝通的助力,使其個體性難以建立起來。因此,詹森(Robert Jenson)精闢地指出,巴特是承繼了西方傳統中把聖靈視為「愛的紐帶」(vinculum caritatis)的問題,而形成一種「我-你式三一論」(I-Thou trinitarianism),故難以確立聖靈在救贖的歷史性框架中的主動性和位格性。[26] 正是在這點上,朋霍費爾開始引申上節我們討論過關於「基督存活成會眾」的觀念,使在基督裏被聖靈啟示的群體獲得與上帝作位格性相遇,以致產生主體性轉換和神學言說可能。朋霍費爾這種做法確有利於建立聖靈在經世活動中的位格性,因為教會固然是在基督裏被建立起來,並且成為他的身體;但要在歷史中落實(actualize)此事,則必須透過聖靈的工作。如此一來,作為個體的人、以致整個信仰群體藉賴聖靈才能與昔在的基督作當下的位格性相遇,基督也因此在群體中產生當下的位格性存在,基督、聖靈與教會便成為了緊密相連的概念。儘管聖靈的位格性在這種過程中是從基督派生而來的,仍帶有西方三一論的印記,但至少也可得到較巴特較確切的肯定,否則個體與群體的自我都難以被確立,而僅能為費希特式的大我所消融。[27]

後期巴特似乎也意欲在這進路上發展出自己的路徑,譬如他在《上帝的人性》中便提出:

「我們」就是教會。教會是一種特殊的人類群體——那會眾,或用加爾文的說法——compagnie——那被組成、任命並呼召在世界中,藉施恩的上帝顯現在耶穌基督裏的知識作他的見證,這知識是卑微的,卻因為是聖靈所創建的,故又是不被克勝的。[28]

不過,我們將要指出,巴特此舉並無法達致朋霍費爾的效果,正因巴特在觀念論陰霾下所倡議之上帝的兩重客體性方案,雖然朋霍費爾是有意識地要在巴特的基礎上發展。在這點上,馬殊對巴特和朋霍費爾關係的詮釋是值得重視的。他認為,我們不能過分簡約地視他們的分別為改革宗的和信義宗的,又或有限是否能盛載無限(finitum [non] capax infiniti),關鍵乃在於,朋霍費爾所達到的基督論的內在世俗性層次(the inner Christological sense of worldliness)。[29] 巴特由於要維護上帝的隱匿性或說內在和經世三一的分別,認為經世三一只啟示了內在三一而不能影響它,但朋霍費爾卻認為我們當首先重視的為從基督的「為我結構」(pro-me-Struktur),而非像巴特作出先驗性的預設。[30] 因此,朋霍費爾會認為,巴特將「萬事萬物都得從人的永恆實在這觀點來檢視查看,這就意味着新的試探,認為世界尚未成熟及齡。」[31] 當然,朋霍費爾是否就此廢棄上帝兩重客體性的概念或容許第二客體性影響第一客體性是一巨大問題,至少在他短促的一生中未有機會明確澄清,這也非本文篇幅所能承擔。不過,在《追隨基督》(Discipleship)中,他論到《腓立比書》一章21節的「我活着就是基督」時,卻能提出如下的說法:

基督活在那裏,父也活在那裏,父與子皆通過聖靈而活。聖三一自身內住於基督徒的心裏、充滿我們整個存在、轉化我們成為神聖形象。[32]

潘霍华(朋霍费尔),《追随基督》

此引文所針對的首要論題固然是「基督的形象」,但格林(Clifford Green)正確地指出,這種說法反映出朋霍費爾思想中的一個特色,即基督論與神學人類學的緊密相連性;[33] 而這種人類學所關注的並非一超越性的討論,而是此時此世的人性。筆者認為,這種做法在巴特來說若不是沒可能,也會是相當困難和間接的,其中正因為其上帝兩重客體性的預設。

由於巴特要同樣地維繫上帝或內在三一的超越性,因此,當他從基督論討論人性問題時,必然是以一種墮落前預定論(supralapsarianism)為起點,[34] 故朋霍費爾便認為巴特的分析「跟這個受苦的世界極之遙遠」。[35] 這固然成為了朋霍費爾評擊巴特為「啟示實證論」(positivism of revelation)的一個原因(過分重視啟示的客觀性),[36] 但對本文論題更要緊的,是這種超越的預設使得一種此時此世的社群詮釋難以確立,而如上節所述,這又是世俗的人所難以迴避的信仰決斷。因此,馬殊對他倆關係的評論是值得肯定的:朋霍費爾對上帝與在基督裏的世界的關係的探索本預設了巴特對上帝內在三一的描述,[37]而我們可以加上:朋霍費爾是更願意從此世在基督裏的啟示來認清這當中的奧秘,因為耶穌基督已向此及齡世界啟示出他的「為我結構」。[38] 所以,朋霍費爾能在〈誰是今在與昔在的耶穌基督?〉(Wer ist und wer war Jesus Christus?)中說出如下的一段話:

這樣,整個基督論問題的側重點就轉移了。這裏要爭辯的,不再是基督裏隔絕的上帝同隔絕的人之間的關係問題,而是給定的神-人同「罪身的形狀」之間的關係。這個神-人關係是當前在場的,他同時也在「罪身的形狀」中,也即在隱藏的狀態中,以絆腳石的形象出現。這是基督論的中心問題。[39]

如此看來,一個有趣的現象產生了:如上所分析,巴特的上帝兩重客體性和維護其隱匿性的想法雖不至於是直承德國觀念論,但卻一定程度上與此傳統有淵源,而也影響了像朋霍費爾這樣的晚輩後繼者;可是,朋霍費爾為要解決當中的詮釋困局,卻更大程度地向黑格爾——尤其是他的「基督存活成會眾」概念——開放,使得此世及齡的人能透過聖靈與昔在、今在的基督更加認同,以致能明白三一的奧秘。如果說巴特堅持其看法的一個神學性原因,是敏感於人之罪的問題,朋霍費爾似乎較巴特在救贖論上更偏離此一路德式關注,而將焦點從被禁錮的自我轉向以基督為他者之愛所產生的新核心(個體的與群體的)。[40] 從思想史來看,這固然是克服黑格爾式自我觀的一種嘗試,但這對於社群性的信仰決斷或詮釋同樣具有重要意義,因為這等於是說,信仰群體必須把一種宰制性的決斷權力轉向為開放性的、以基督的愛的自由為本的詮釋。故此,我們若不把信仰傳統的建立單單負面地視為權力傾軋的結果的話,那麼這便應算為聖靈在所感悟的群體中所產生的信仰共識(consensus fidelium)過程。[41] 朋霍費爾早期著作(《聖徒相通》和《行動與存在》)的一個重要目的,也正是要處理基督透過聖靈在當下的信仰群體中的存在與會遇問題,而締造出一種社群神學。但若轉向信仰群體的感知尋找共識乃一種對啟示的積極回應,這豈非返回巴特所一直針對的自由神學或人類學之路嗎?難怪晚年的巴特對此似乎也有所悟而說:

人類中心的(anthropocentric)不一定等同自我中心的(egocentric)……在這裏,布伯(Martin Buber)以其《舊約》先知的非對等我-你神學為起始點作出突破……自由神學或許可以在這種前彌賽亞式猶太教框架中找到新的可能性……當瑞士自由主義在五十年前未能毫不妥協地站立在……拉加茨(Leonhard Ragaz)之後時,肯定地錯過了一個重要機遇……我與他可通過布伯配為一對,因為他同時也關注於……上帝與我的鄰舍、我的鄰舍與上帝的結連(solidarity)問題,在此意義上即上帝之國的問題。[42]

巴特是否向我們暗示,一種非自我中心的人類學方法也可以是忠於上帝自我啟示的神學進路?這是值得活在二十一世紀的後輩繼續探討的問題。

作者简介

林子淳

英國劍橋大學哲學博士,漢語基督教文化研究所出版主任兼研究員。香港漢語基督教文化研究所學術主任;上海同濟大學人文學院兼任教授、博士生導師;浙江大學基督教與跨文化研究中心研究員;香港中文大學兼任教師、名譽副研究員;中華神學人協會秘書。主要研究興趣:神學及哲學詮釋學、現代神學、基督教思想史、神學處境化問題。著有《哈貝馬斯與漢語神學》(與張慶熊合編,香港:道風,2007)、《多元性漢語神學詮釋》(香港:道風,2006)。

往期文章

杨俊杰|蒂利希的“时候”和“时候意识”:论蒂利希的巴特批判的历史神学之维

成静|从罪对人身上“神的形象”的影响看尼布尔和巴特的人学和罪论及其伦理指导

寺园喜基 | 战争中的日本基督教会:关于接受德国神学的第一波、第二波

且思且行的朝圣路,

与君同行!

巴特研究Barth-Studien

公号邮箱:[email protected]

编辑:Vanci

校订:巴特研究、Imaginist、Lea、然而、语石等。

注:图片未经注明均来自网络。