编者按

在本文中,周伟驰老师主要探讨了汉语学界早期巴特思想引入者赵紫宸的救赎观,并集中就赵紫宸的神人关系进行系统讨论。在周伟驰老师看来,赵紫宸从来就是神人合力论者,只是在神人关系上,赵紫宸的主张从人可以主动地“参赞”上帝,逐渐转变为人成为启示的接受者,被“基督的灵”“代替”而有美善的意念和行为。在这样的论述中,周伟驰老师特别强调巴特神学思想对赵紫宸的重要影响。在接触巴特神学后,赵紫宸注意到神人的殊异,注重罪对人的影响,但是,尽管如此,赵紫宸仍然强调人的自由。重现巴特与赵紫宸之间的对话,这将有助于我们在体会双方思想碰撞的同时加深对他们思想内涵的理解。

本文原载于《赵紫宸先生纪念文集》(王晓朝 编,北京:宗教文化出版社,2005)。后收入作者论文集《彼此内外:宗教哲学的新齐物论》(北京:宗教文化出版社,2008)。文章推送已获作者授权,并略作修订。特此感谢周伟驰老师对“巴特研究”微信公众号的大力支持!

赵紫宸救法观的演变

周伟驰

一般认为,赵紫宸的神学思想(1949年前)前后期有转折,由自由主义神学转入类似于“新正统派”的神学。本文将探讨赵紫宸的救赎观,主要是其神人关系观。赵紫宸把救赎称为“救法”,并在其著作中多处批判了神学史上的几种救赎论。(注1)至于他本人的救赎观,有没有变化呢?如果有,是如何变化的?通读《赵紫宸文集》第一、二卷(注2),似乎一时还难以下定论。

下面,我将具体地从文本出发,看他的救赎思想的演变。可以看到,从一开始,赵紫宸就不是自力得救论者,而是神人合力论者。只是对于神人关系中人的作用的大小,他的看法有所改变。基本上,这一改变是从人可以主动地“参赞”上帝,到人成为启示的接受者,被“基督的灵”“代替”而有美善的意念及行为。在这个思想演变的过程中,笔者认为有两处转折:第一次是赵紫宸接触到巴特的上帝为“绝对他者”的神学思想,不再主张神人同性说,相应地在神人关系上不再强调人的参赞作用,但仍通过强调神的自限而保留人的自由;第二次是他在深读保罗书信的基础上反思自己的狱中体验,认识到美德的局限、人的无能与启示自上而下的决定作用,在神人关系中神起到了主动作用,使人通过与神的“同一”而得到新生命。

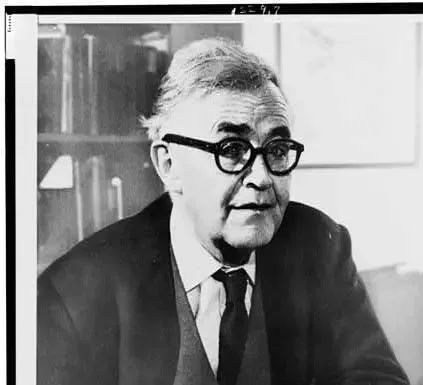

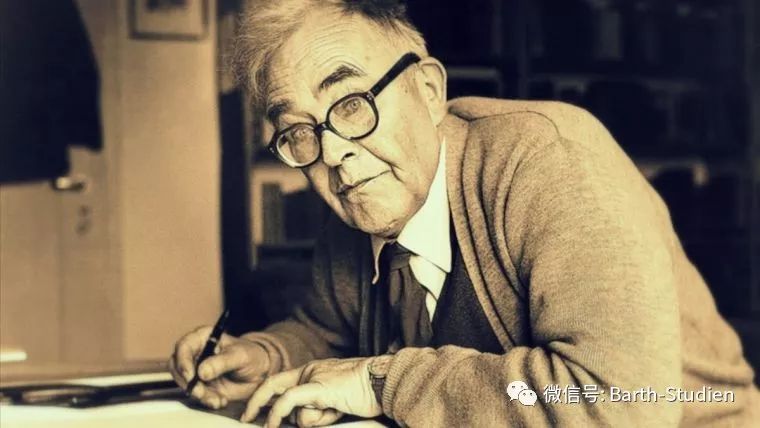

上:卡尔·巴特

右:赵紫宸

一

神人合力论

早期赵紫宸从“人格论”出发,主张神人同性说。如在1925年11月完成的《基督教哲学》15章说:“基督教的中心信仰是神人同性;人与上帝可以有心灵的感通。即使神秘到极点,亦仍旧有话可讲,有理可寻。所以圣奥古斯丁说:‘我们若非安息于你(上帝)里面,便没有安息。’我与上帝,虽然同性,依然是两个人格;无论怎样混合,我终不失其为我,上帝不失其为上帝。”(注3)这种神人同性说并未导致“自力得救”论,因为神是独立的,人也是独立的,人的得救须要有神的榜样的指引,所以,人的得救这件事是神人共力的结果。“据耶稣的眼光看来,宗教不是人本的,也不是神本的,乃神人合本的。……在于他(耶稣),人神是一样的;不过量有差别,所以具体而微的人,应当努力发展人格,得为完全的人,像上帝完全一样。”(注4)这种神人同性说,当然只是强调神与人只是量上有差别,而在质上并无差别,人要是充分发挥并扩大了自己本性中的善,就和上帝一样了。虽然神仍然是外在的(而不像佛那样是内在的),但人可藉着扩充自己的力量而达到成神,因此,仍可视为类似中国传统的“人人皆可成佛”观念。

无论在早期,还是在后期,赵紫宸都注重恶和自由的问题。上帝因其爱的本性,而不得不在造人的同时赋予人自由。上帝当然也可以造出没有自由意志,只是一味地作好事的人(注5),但这样没有自由意志的人却算不上“上帝的形像”。(注6)在1925年完成的《基督教哲学》第30章,他借“我的朋友”之口说:“上帝自己是自由的,所以有人格;他所创造的人,渐渐地前涌,得了意识,能够自择路途,所以也有自由,也有人格。” 但这就有了一种危险,即人有滥用自由的可能:“可是一切危险,一切祸患的可能,是包藏在自由人格之内。人格活动则危险祸患生;人格消减则危险祸患灭;因为自由的人能够择定进退善恶之路。人而择善,则爱人而前进;人而择恶,则憎人而后退。一切人为之恶,从自由选择起;一切人为之善,从自由选择起。” 既然人有滥用自由的可能,那么,上帝能不能取消人的自由意志、而造出没有自由意志的好人呢?“上帝非不能剿灭人的自由而纳人于应住的环境;但这样办,上帝不愿意,因为他已经自由限制自己的万能,决定他的爱是创造人的努力,也为拯救人的努力。” 所以,上帝出于对人的爱,不会取消人的自由意志,而是让人有自由意志,从而让人有滥用自由的可能,但也让人有善用自由的可能,从而在完全的自由里成为人自己(有道德的人),而不是成为木偶。人的为善为恶,都是出于自愿和自由选择,因此,人必须为自己的行为负责,上帝也不能代替人负责:“上帝不能代替人选择进退善恶之途,犹之我们不能代替我们的子女衣食学问,而我们的子女因此便得饱暖知识。”人的作恶是出于人自己,不能怪罪上帝。“上帝不使人行恶,却给人自由。” 真实的自由必有可能带来真实的恶。面对这种情况,上帝并不取消人的自由。但他出于同样的“爱”,给了作恶之中的人一个“救法”:“上帝既然因爱而给人自由,人已误用生人之具为杀人之具了,就必须同样地因爱而努力救人,脱离人自己造作的罪恶的罗网。上帝因爱创造人,也因爱拯救人。而救人之方法,不是夺取人的自由与人格,乃是益加努力增进扩张人的自由与人格,使贤人出世,圣人出世,救世主出世,做以爱救人,以人格救人的大事。到此我们且结束一语:上帝在生命的爱潮里,依自己的本性创造人,也在生命的爱潮里,依自己的本性拯救人;而时期到了,耶稣出世,做我们的救世主。”(注7)

这里须说明的是,赵紫宸的这个思想——上帝创造自由的人,自由的人滥用自由导致罪恶泛滥,上帝出于爱而限制自我的全能,并不以权能限制人的自由,而是遣出救世主,让人可以因信救世主而得救,摆脱罪恶而入天国——在其早晚期基本上是一贯的。后期只是发展了这一思想,明确地将创造论和救赎论统一了起来,例如1948年5月完成的《神学四讲》里说:“(人)有选择的自由,此亦可行,彼亦可行,自然即有无意走错,有意犯法的可能,站在阴阳的分水岭上,一失足即可堕入黑暗的深渊。亚当夏娃所站之地,前后俱苍茫,左右俱险阻,要立得稳,非完全依赖上帝不可,一涉违逆,即要倾跌,而始祖竟跌倒了。上帝知其如此,所以在建立世界基础之前已为人类预备下一个救法。” “上帝创造人,将自己的形象给了他,是一个极大的冒险,所以上帝要付代价,要预定召选的计划,预备被宰的羔羊。这是奥秘,在创世以前所隐藏的,在末世所显示的。人含蕴着上帝的形像,有自由,可顺上帝,可以逆上帝。一涉于逆,遂即死亡;一犯了罪,遂即可使万有沦胥,众殊悲叹,群生堕落,天地分崩。上帝预定了救法,使圣子成躯,基督舍生;所以创世的工程里包含着救世的行为,救世的行为里包含着创世的工程。”(注8)还说:“无论我们作何种解释,上帝是全圣全善全知全能的,已在创世以前预备了拯救的羔羊,预知了耶稣基督,预作了我们的救法。要紧的不在乎我们的了解不了解,而在乎罪恶是不是有打倒的法则,人类有没有解脱的可能。”(注9)

在早期,赵紫宸对于人性是比较乐观的,他强调神人同性,强调在救赎一事上的神人同工。在《基督教哲学》里,“我”说:“我们与上帝合作,与人合作,打破阻障,使生命进展而前涌,以期神国的临到;这个,只有这个,是我们的救赎论。”(注10)对于神人合作论,赵紫宸是自觉的,所以,在《基督教哲学》第三十二章,当对话者之一乙君笑道:“……可是我也是很相信人有内力,有自由,可以自救的。其实人能自救,宗教岂不便变了伦理道德?倒要请教。” “我”便说:“我们前两天的谈论,没有讲什么人能自救的道理,讲的是人神合作乃能有救法的道理。……”(注11)这是在否认其所主张的是自力得救论。所以,严格地说,我们不能说赵紫宸早期的救赎论是“自力得救论”,而只能说是“神人合力论”(Synergism)。但是,问题不在于这样的标签,而在于其实质。当他说“神人合力论”时,是指的什么?

1926年《耶稣的人生哲学》里说:“上帝因他普爱的性自作限制,使我们得有人格,并且在使我们得有人格的时候,他自己的人格,因此而愈益彰著;以致他可以为人类的父亲,人类可以为他的子女,而人神得以共同工作,创造永无止息的天国。上帝得人而益彰,人得上帝而益进。上帝要人荣耀他,人要上帝辅助他,就是为此。上帝没有人不能实现他的人格,因他没有阻碍;但在他永动的爱潮里,波涛汹涌,努力自制而有人类,人类现实而上帝现实了!从人的方面推想,可以说上帝在创新自己的时候,创造人类,在创造人类的时候,创造自己;不过他是原动力,原动力的所以为原动力,是不能知道的,人但能指实原动力的必在罢了。上帝创造的人类,虽全部包蕴在上帝慈爱的怀里,人类的各分子,既是含带父德的个体,自然各有自由,各有人格的可能。因为各人各有前进开展的自动力,上帝就因此受阻碍,须努力与人发生关系,须努力与人同工作,更须努力爱人使其因爱而不越轨胡行,以致于自杀。上帝与人发生密切的关系,并且上帝的神性,前而为人格,后而……”(注12)在这里,人不能不有上帝,上帝亦不能不有人。人不能不有上帝尚可理解,怎么说上帝不能不有人呢?在“神人合作论”看来,“上帝没有人,不能实现他的人格”,人类的实现也即上帝的实现!上帝创造人类,也即在创造自己!无疑,赵紫宸在此极大地抬高了人,不仅认为人神同性,还认为人是上帝实现自己的位格所缺少不了的东西。在《学仁》里,这种参赞天地式的“参赞上帝”的说法仍不少见。在这些早期著作中,除了令人觉得赵紫宸把神当作创造主,把耶稣基督当作一个道德楷模,把登山宝训当作一种道德教训外,我们很难看到神人协作中神的作用何在。人自己凭着自由意志作出的道德选择,似乎就是人参赞上帝创化之功的全部。在这里,传统基督教的“内在恩典”(注13)及圣灵的作用是很难看到的。对圣灵之渗透人心的忽略,不能不说是赵紫宸早期神学的一个缺陷。这与奥古斯丁所批评的佩拉纠派之单纯强调创造、律法、耶稣的榜样等“外在恩典”的作用,是相似的。虽然在这里赵紫宸说他是“神人合力论”,但天平的实质是偏向于人的。人不仅有绝对的、天赋的自由(上帝不能剥夺),还是上帝所断不能缺少的。

卡尔·巴特

二

神自限,人自由

但是,这种参赞天地的、与中国传统思想相当接近的自由主义神学思想,在赵紫宸接触到欧洲巴特“新正统主义”神学思想时,无疑受到了冲击。

在1939年完成的《巴德的宗教思想》里,赵紫宸看到“神人合力说”是巴特(巴德)所反对的:“(巴特)反对内在主义,说上帝是绝对超越的,那末上帝须自己启示,人决不能达到他。上帝与人之间有一无梁可度的深渊。上帝启示自己,是上帝发动,非人得窥其秘奥。在启示上,即上帝的话的来临,人惟有敬畏,虔肃,信赖,静穆,而恭听神谕。……上帝与人在质上有永远无量的殊异,人不能上达于上帝,惟有上帝可以临下有赫。巴德以为神人之间,门路已经封闭,非任何一种同力合作(Synergism),足以给人所需的救度。巴德深受契刻哥德(即祈克果)的影响,但他渐自感觉上帝与人之间的深渊,并不是玄学上的区别,乃是道德上的区别。通达上帝的路,乃是人的罪恶所堵塞的。人原是上帝按照自己的形象所造,心灵中含有上帝的象(Imago Dei),惜乎这个上帝的象,为罪恶所蒙,几乎已经丧失无余的了。在这点上,巴德派的神学家如哥伽尔登,布伦讷(即布鲁纳)等亦互相辩诘,彼此有所发明。哥伽尔登在这新神学上至感兴奋,以为上帝与人同一连贯是一切旧神学的坟墓,所以竭力说上帝与人的分离。但是这种分离,‘上帝与人之间那种彻底的隔绝,即是由罪恶而来的隔绝。’ 布伦讷的思想是极锐利辟分的,常以是此即不是彼为言,但他觉得人虽有罪,罪虽滔天,上帝的像,尚未泯灭,上帝与人之间犹可以此为复生关系的根基。巴德与他意见尚未一致,不过在人不能上达于上帝这一端,巴德一派的学者的主张都是相同的。”(注14)

赵紫宸很关心巴特学派的内部分歧,因为巴特的那种完全强调神人殊异,神人之间绝无桥梁的作法,有其本身的理论困境。(注15)如果上帝是绝对他者,那么,我与上帝如何沟通呢?上帝如何与我沟通呢?我们的接触点何在呢?如果传统意义上的接触点(“形像”)因为罪而不成其为接触点,那神人之间还有何处可作沟通的桥梁呢?所以,赵紫宸要强调巴特“渐自感觉上帝与人之间的深渊,并不是玄学上的区别,乃是道德上的区别”。玄学在这里的英文对应词应为metaphisics,或ontology,指人与上帝在存在及其方式上就是不同质的。赵紫宸强调非玄学上的区别,可能是因为在此时他仍旧留恋自己过去的“神人同性说”。倘若上帝与人的不同仅仅在于上帝在道德上是完善的、而人在道德上是不完善的,但在存在及其方式上人神并没有什么质上的不同,那岂不是又回到了“人格论”的神人同性说么?但值得注意的是,赵紫宸这时注意到了巴特神学的一个强调:人因为堕落而与神彻底隔绝了,而且人在罪性状态中无法凭着自力与神修好,只能等待上帝来救他。

“人不能通达上帝,因为人是有限量的,更因为人是有罪恶的。上帝造人本来在人里面安放他自己的形像(Imago Dei),这个形像已为罪恶所毁,不能更使人上通于另一世界……巴德以为罪已将此上帝之像毁灭无遗……上帝之像既已无存,那末上帝与人之间的关系又如何不断呢?人以相对而反射绝对,岂不尚含有上帝之像么?不过无论如何,人是不能达到上帝,认识上帝的,无论如何,人需要圣灵的感化,需要承受恩典。巴德原不过随从路德马丁,主张人的意志,已为罪恶的奴虏,不能自己解放,只有圣灵能使他因信称义。人的意志既为奴虏,巴德的神学自然便是罪人的神学。人至终是罪人,破碎零落,无法自救。”(注16)

巴特这种强调神人殊异、上帝的绝对主动和人的绝对被动的做法,虽然触动了赵紫宸,使他不再象早期那样再坚持神人同性,人凭着自己的道德修为参赞神工,与神协力进步,但从赵紫宸同期及后期的一些思想可以看出,他对于巴特的这种思想是有保留的。赵紫宸想做到一些妥协:既吸收巴特的人不能自力得救的说法,又坚持在神对人的影响中,人有主动努力的空间。这表现在他对自由意志与预定之间关系的调和上。他既不赞同奥古斯丁-加尔文-巴特的预定论传统,也想避免佩拉纠那样的个人自由主义,而走在他看来的“中间路线”。在1943年所完成的《基督教进解》中,他说:

(上帝)全能能放能收,能无限,亦能自限。上帝统治,是统治,亦是超统治的统治,而一切皆本之于圣爱。因此,上帝预知预定,与人的自由责任,不相背驰,而相辅而相成。上帝无限量,上帝是法律,在法律方面,全无限量;上帝是圣爱,上帝是圣父,在父爱方面,自为限量。法律说,凡人犯罪离弃上帝,必要惩治,必至死亡;罪恶之包,中蕴天罚。又说,人有自由,须负责任;人有品格,须遵法律;顺天者昌,逆天者亡。上帝在此诸端,完全预知预定。其所预知预定是一个铁壁不移的轮廓;而轮廓之内,变化万端,上帝预定人可以自由转移,不须上帝知道,而又不出乎上帝全知一切因果的范围。上帝预定凡善人必生,凡罪人必死,凡犯罪而悔改的人必可出死入生,却不预定谁为善人,谁为罪人,谁为悔改的罪人,务令一切人自由选择,以全其道德的真际。上帝万能,亦是万全;所以预知预定在上帝;不预知,不预定,亦在上帝;所定与所不定,必全合乎上帝无上的圣爱。上帝能预知预定,亦能不预知不预定;二者兼能,乃为全能,二者兼全,乃为万全。……上帝是生命,不是呆滞,在生命之中,一切矛盾得大统一,有大和谐。如此,上帝的预知预定,与人的自由与责任,自然并行而不悖。西方伟大的神学家,在此端上,用逻辑的方法,只有选择二者之一的必要。圣奥古斯丁深深虔敬,崇仰上帝,又深深知道人的罪恶,自己不能制止,有人易入于善,又有人万难入于善;所以择定上帝的完全预知预定。加尔文在改教时代,虔诚至切,尊崇上帝的威权,亦只择定预定之说。伯拉纠崇尚自由,见到人道德方面的选择权的需要,乃反对圣奥古斯丁。加尔文之后,亦有人反对他的预定论。教会之中,自古至今,分为两派神学,一偏于预定论,一偏于自由论,各有所见,各有势力。惟正宗的信众,因为深切的虔敬,往往随从圣奥古斯丁与加尔文。我们今日殊无偏倚的必要,自当同时信仰上帝全能,预知而预定一切,又执持人的自由与责任。在上帝整全的生命中,二者和一,逻辑不能统一生命中所显示的矛盾,惟有生命本身自然统一其中的一切的品德。(注17)

如果依照奥古斯丁-加尔文“内在恩典”传统,上帝的全能渗透进了人的内心,支配着人的每一个向善的意向和行为,那么,人的自由意志就受到了侵犯和破坏,人就是被预定得救的,人之为人的自由意志一旦消失了,人的道德自律也就消失了,宗教就取消了道德,无疑这是赵紫宸想要回避的;如果依照佩拉纠主义和现代主义(巴特之前的新教现代主义,如康德、施莱尔马赫等),个人的自由意志决定了人信仰上帝与否,上帝并不能渗透到人的内心深处来决定或支配人自己作出选择,人在上帝面前有其权能,人的自由选择决定了其善恶,而上帝的作用就是依据其选择作出相应的事后的奖惩,上帝的作用在此被大大地缩减了,尤其圣灵在这里几乎没有发生作用,这里有道德取代宗教的危险,无疑这也是赵紫宸想要回避的。赵紫宸想要“同时信仰上帝全能,预知而预定一切,又执持人的自由与责任。”他采取的策略是:让上帝出于“爱”而“自限”——限制其预知与预定,尊重人的自由人格,不侵犯人的内心自决——因此完全意义上的“预知和预定”这时就变成了上帝只预定预知(如果二词可同时用的话)“善人生罪人死”这一条规则,至于具体的个人是选择善还是选择恶,上帝却“不预知、不预定”,由人自己去作决定,但对其后果人是要负责任的。

可以看出,在这里,赵紫宸仍旧象早期那样,从尊重人的自由亦即道德自主性出发,强调上帝预知预定的只是一个“轮廓”,或者说,只是一个奖惩的游戏规则,至于具体的一个人具体地选择做什么,上帝并不具体地预知预定,上帝并不代办(象“内在恩典”那样就是代办)。我们可以用杜牧的一个比喻来说:“丸之走盘,横斜圆直,计于临时,不可尽知。其必可知者,是知丸之不能出于盘也。”(注18)个人的自由意志就如一粒“丸”,被置于一个“盘”(规则)中,丸无论怎么“走”(行善还是作恶),都处于这个“盘”中(善则奖,恶则罚)。但是,这真的能解决神与人的权重的问题吗?恐怕未必。

在上帝属性的讨论中,向来有“爱”与“正义”的矛盾:如果“正义”优先,那么,人的一切行为都会有“报”,奖罚分明,天堂地狱分明(奥古斯丁);如果“爱”优先,那么,地狱无存在必要,因为它必然与“爱”矛盾,而“爱”的终极是上帝最终救度一切人(奥利金)。虽然我们看到,赵紫宸强调上帝的“爱”,也因此而尊重人的自由意志,但正是对此自由意志的尊重(不预定谁为善人,谁为罪人,谁为悔改的罪人),“保全了道德的真际”,却又有令“正义”优先之嫌:由于有道德的善恶行为,因此人必然会受奖罚。因此,赵紫宸在这里所坚持的仍旧与他早期的思想一致:通过强调上帝的“自限”来强调人的自主的道德能力。

虽然赵紫宸在这里强调“生命”作为一个活泼泼的进程可以化解逻辑理性的割裂和矛盾,但我们仍然难以看出,他是如何做到“同时信仰上帝全能,预知而预定一切,又执持人的自由与责任”的。因为此时的上帝既已“自限”,也就无所谓真正意义上的“预知”和“预定”了,不如说,上帝在制定奖惩边界(“盘”)后,就听任人类个体自由地行事去了(“丸之走盘”),只不过,依照游戏规则,人是得要为自己的行为负责任的。这里是隐含着“正义论”(天堂地狱之说),并不能如赵先生所说,用“生命”就可化解了。

在1944年完成的《圣保罗传》里,赵紫宸谈到同一个思想:“然而人又是自由的,可以自为选择。上帝预定善人得救,恶人沦亡,然而人欲善欲恶,依然可以自行决定。” 比如,以色列人要自力立义,不服上帝的义,拒绝基督,上帝是听任他们的。而有外邦人一听说基督就信了,也是上帝听凭他们自愿的。(文集之二,页333)注意这里说的是,上帝预定的只是“善人得救,恶人沦亡”这一规则,至于具体的行为,仍旧是由人自己决定的。但是,我们后面要谈到,同在这本《圣保罗传》里,在谈到保罗的皈依体验时,赵紫宸也有了类似于后来他提出的“同一论”的思想。

三

同一论

在1935年的《耶稣传》里,赵紫宸用自然科学和常识来解释福音书中所载的耶稣所行的奇迹。比如五饼五鱼,就不是真的耶稣变出了五饼二鱼,而是本来自带了干粮的人良心发现,将干粮贡献了出来。(注19)关于门徒们对耶稣复活的经验,他说:“耶稣受难之后,使徒们与其他的门徒,得了一个共同的经验,大家觉得他们的夫子,他们的王,依然是存在的,如同他未死一样。”(注20)他们所得的不是一种哲理,也不是一种神学,乃是耶稣与他们同在的新生命。“保罗自己所见,乃是心象。耶稣临在,于彼得、于保罗,既系同样的显示,那末他们的感受,当然同是一种心灵上真切的觉悟。”(注21)

1943年完成的《基督教进解》中,表达了差不多同样的“感觉到与基督同在”的思想:“深入成圣之域,参与耶稣基督生死复活的生命,与他同在一路进行。参与是我们进入得救的法则与进程。耶稣的生却是我生,耶稣的死,即是我死,耶稣的复活,即是我的复活,我的永生。我们以洗礼为象征,表明入死,出死,复活的经过……自古以来的圣徒先知,都证实这是信者得取耶稣基督以死救人之实效的方法。圣徒在苦难中,深入了基督的生活与死亡,觉得在自己里头,涌起一个不能沦灭,永远磅礴的生命。参与耶稣基督,与他在一切之中有同一,是我们战战兢兢作成求救之工的经程。”(载《文集》之二,页147)虽然这里已有后来“同一论”的影子,作者也用了“同一”的字样,但我们可以看得出,赵紫宸在这里所说的仍是人主动的“参与”耶稣基督的生、死与复活,与以前之将此种经验视为“感受”仍有藕断丝连的关系。在这时赵紫宸还没有将自己理解的救法称为“同一论”,而是称为“成旨论”。(注22)

1944年完成的《圣保罗传》中,赵紫宸在处理保罗那戏剧性的皈依时(注23),解释已由《耶稣传》中的主观心理感受转到了启示的真实性。“圣保罗的转变,做耶稣基督的门徒,在圣教史上,是一件最重要的事实。他在这个转变的经验中得了启示,明白了福音的真际。他的经验,是突如其来的,并不是主观心理所形成的;在他看,在圣教史的开展上看,他的福音乃是上帝的启示,并非出于人的意思。学者中间,有人想圣保罗是患癫痫病的,所见的异象是幻象,由一种心理上的情绪所构成的。这种论调,当然要以一切超凡的发见为幻象,因为凡用科学上平均的观点来推测的,不能不像游鱼在水里想飞禽的生活,说鸟无水怎能生活呢?……真有科学态度的人,不应当用普通的推测来范围超乎范围的事实,而应当谨听圣保罗自己的话,从他的了解与建树而承认他的经验的实在性。……圣保罗看见耶稣基督,不是耶稣基督从圣保罗心里涌起来,跳出来,乃是耶稣基督亲自将圣体启示于圣保罗。” 保罗经过长久的“二律交战”的不能自拔的痛苦和人格破裂,“猝然之间,耶稣基督临到了,叫他看见了,是一位复活的、心灵的基督。他看见了,心灵进入了肉体,制胜了肉体,又超脱了肉体,永生在超世界超物质的存在之中。他接受了基督,心体通明,从前所不能制伏的肉体,如今在信仰中驯伏了;从前不自由的意志,如今因着基督的灵遭遇而完全解放了。……他与基督打成了一片,陶熔于一炉,基督时时与他同在,基督的灵住在他里面;所以基督死,他也死,并且是对罪死了;基督复活,他也复活,并且是对上帝活了。复活的制胜了肉体,超脱了肉体的主,如今永生,与他同在,叫他亲眼看见了,而他此番的见象,是一切真理的真理。” 保罗之遭遇基督,不是由保罗自己决定的,而是突如其来的、出乎意料的,不是他保罗找到了基督,而是基督在找他。因此,人的主观努力在这里是没有用的,人是全然消极的,只有接受的份。在这个有名的启示事件里,似乎上帝并没有自限,人(保罗)并没有自由。(注24)赵紫宸在《基督教进解》中所构建的“神自限而人自由”的世界,还能独存吗?

在1946年10月完成的小册子《从中国文化说到基督教》里,赵紫宸进一步明确了中国传统的儒释道都是“人找神”,而这是不可能真的找到神的,圣贤“有能力达到一种高度,却不能自力见上帝”,圣贤如此,普通的人“为有限的实在,抱无限的要求,非有超出的力量,临及于人,人不能自跃于玄虚而直取所求的成全。”“人不能自己拯拔,而要上帝降衷来救度”“基督教是上帝自动在基督里启示于人的宗教,呼召人来信受,以至于上帝复和而得救,而达到人之所以为人的目的。”(注25)但对上帝如何具体“降衷”,“呼召”并寻找人,并未从经验上加以说明。但无疑保罗式的“猝然被上帝攫取”的宗教体验是隐含在这些话的背后的。

对保罗的宗教体验的描述,在1947年完成的《系狱记》中有其自身体验的回应(该书是对其1941-2年系狱期间的生命体验的回忆与反思,正如奥古斯丁的《忏悔录》是对十年前的经历的回忆和反思一样)。(注26)他说,他在狱中反省了以往人格论神学的不确,以及传统的“代替论”的虚妄,(注27)而亲身体验到了与耶稣基督同生同死同复活:

“然而耶稣的死又如何使我们有罪的人与上帝和睦呢?我想到圣保罗在《罗马人书》里说的话……耶稣走由死得生之路,我们也必须走由死得生之路,他背十字架,我们也必须背十字架;他走在前头,我们跟在后头。他为我们开辟了道路,同时自己又做了我们的道路……基督与我们不同之处是他没有罪,而我们有罪,他自己用不着救法,而我们须要一个救法。他来是要为我们作成这个救法。……他既然为我们开辟了道路,我们若是信他自己是由死入生的道路,与他一同对罪死,一同埋葬,也必与他一同永生,并且有永新的生命。不是他可以代替我们死,代替我们受刑罚,乃是他在前头开路,我们在后头跟着走,一直走入永生。他所行的,我们也必要行,因此我们在死里与他联合为一,在生里也与他联合为一……我们不但要走耶稣基督所走的道路,并且也能在为人们受苦的患难之中,发生基督为人们受苦所发生的效力。基督能,我们不能,基督无罪,我们有罪;但是他不代替我们作我们自己必须作的,他只是因着我们的信仰,给我们权能,住在我们心中,使我们同行。这就是他用他的死所作成的救法。我得这个见解,就名我所得的救法的理解为同一论。”(注28)

“于是我又回头,再想耶稣受死,成全救法的道理,觉得耶稣果然是担当了我们的苦难。‘代替’二字是怎样讲的呢?……他为我们成了救法,开辟了道路,代替我们做了我们决不能自力做成的事工。”(注29)

这种“与耶稣基督同钉十字架”的宗教体验(同死亦同复活,同绝望亦同有盼望),是改变赵紫宸神学思想的体验。然而与以前相比,他的神学核心的救赎论确实发生了变化吗?他用“同一论”来代替传统的“代替论”,到底有什么差别呢?

《系狱记》里另一段对我们理解他的“同一论”有着关键的作用,也是我们了解赵紫宸由早期“神人合力论”向后期“同一论”转变的关键段落,在那里他说:

道德讲人当自己立志,负道德的责任,责无旁贷。宗教一定不是这样;若也就是这样,那末宗教与道德便毫无区别,我们只要做道德的生活,不需要什么宗教。惟其不能自己负起道德的责任来,所以人才必须要宗教。道德不讲代替,或者宗教不能不讲代替。宗教不离开道德而成全道德,所以即从宗教方面说,耶稣仍不能代替我们作罪人,受刑罚。宗教乃超乎道德,成全道德,所以从宗教方面说,耶稣的生与死,果然有代替我们作成了救拔的意义。然则他又怎么代替我们呢?我恍然有悟,深觉从经验上看,耶稣的灵在奥妙中与我们同在,与我们同行,因同在同行而使我们有力量担起道德的责任来。其中有一个相反相成的道理。我们自作,我们也不自作,正如圣保罗所说的,“应当战战兢兢的作成你们的拯救,因为你们无论存心行事,都是上帝照着自己的旨意在你们里面作成的。”我们作,也是上帝作,也是上帝在基督里作;所以我们必须自己作,也不能自己作;必须自己作,也必是上帝由基督在我们里面代替我们作。所谓代替乃是我们经验中的事实,于是我明白了。我明白了圣保罗的自述说,“我与基督同钉十字架,却依然活着,并不是我活着,乃是基督在我里面活着。”这一番的思考,似乎给了我的同一论一个有力的论证。同时,这个论证把我在道德方面的疑难解释了。我深觉从前我服从科学态度、理性主义而执持的宗教,实在只是借宗教的名行道德的事,两端俱脱了空,不是真理。宗教不是道德式的生活,乃是人因信接受基督,与上帝复和,而有的真的解放与自由。这样,宗教成了实际,道德亦有了正解,两端俱全了。若我们不信不受,那末耶稣虽然由死入生成了救法,我们自没有那部代替的实际经验。可是宗教是人与上帝的关系。耶稣是上帝自己的来临,自己的启示,自己的舍生,自己的成全。人若信受这个,依仗着灵感而作生活,经历耶稣所经历的,他这才真的有了宗教。人在信仰中要与耶稣同死同葬而复活同永生,要走耶稣所走的道路。就在信的时候,行的时候,在耶稣基督里的上帝,即也在我们的生活里来临了。上帝的临下有赫,我们的向上而行,扩而充之,成为天国;这就是福音,这就是基督教。(注30)

道德的尽头是宗教,因为道德讲的是人要靠着自己的力量来提高;但道德的局限也是明显的,因为人的力量终究是有限的,从知识、意愿、能力上都是如此,罪苦是人所无法摆脱的。当人意识到凭借己力无法达到他想达到的境界时(想想保罗在作法利赛人时的处境,想想奥古斯丁在做摩尼教徒和怀疑论者时的处境),就可能认识到宗教的层面:他必须放弃自己作主,而让上帝作主,上帝的力量足以保证他获得他所没有的力量,获得他达不到的美德,这就是“宗教成全道德”的含义。对于基督徒来说,这种力量来自三位一体的上帝,但各位神学家会对三位中的哪一位有所侧重。比如,奥古斯丁就十分强调圣灵在“内在恩典”中的核心作用。赵紫宸在这里强调的是耶稣基督的“灵”与信徒“同在”(注31)、“同行”,给人以“力量”:那么,在这时到底是人在做还是神在做?赵紫宸意识到这里面有一种神秘性:一个“相反相成的道理”,一个“悖论”。按保罗的看法,这时是上帝在人里头作,而实际上是一种人神之间水乳交融的状态。“我们作,也是上帝作,也是上帝在基督里作;所以我们必须自己作,也不能自己作;必须自己作,也必是上帝由基督在我们里面代替我们作。所谓代替乃是我们经验中的事实”,这时已分不清到底是人在作还是神在作:神作也即人作,人作也即神作。因此所谓的“代替”乃是“同一”了。赵紫宸所描述的这种宗教体验,很相似于奥古斯丁所谓的“内在恩典”或人心被圣灵充满的状态,但是与奥古斯丁在提“内在恩典”时主要是坚持圣灵论不同,赵紫宸的内在恩典说仍然着重于基督,因此他强调这个“灵”乃是“基督的灵”,虽然基督的灵也即圣灵,但无疑得到强调的仍是基督。

在这种“内在恩典”的体验中,人觉得自己成了一种容器,被基督“充满”了,是基督在“代替”我们行事,我们可以称这种状态为“基督化”。在这种状态里,行事的仍然是人自己,但这个自己已经处于一种高级的境界里了,他有知识、意愿和能力作他所喜爱的善,不受罪苦的羁绊,感觉到自由和喜悦。笔者曾用巴赫金思想中的话语冲突和意识互渗来解释这种“内在恩典”的心理状态。(注32)比如保罗,在二律冲突中,他的心中有两种话语(思想/意识)在进行冲突:一个是属世的、属肉体、情欲的,一个是属天的、属精神的,但由于他还没有力量用后者来克服前者,因此他总是处在内心的巨大痛苦和冲突之中。基督的启示给了他力量,“圣灵”来到他心中给予他更多的力量,使属天的话语战胜或克服、抑制了属世的话语,并慢慢成为他内心的主要意识和行事的指针,使他内心的话语成为“单音调”,达到一种平静和喜乐。到后来,随着基督的话语占据压倒性的优势,而保罗对于基督的话语也是一心一意地服从,因此他的一切思想,无不以基督话语为准,既实现了思想的基督化,在生活实践、道德行为上,也就自然而然地实现了基督化。就如中世纪明谷的圣伯纳德所用的恋人比喻,信徒之于基督就当如热恋中的女子,奉基督的话为自己的话,基督叫她做什么她就做什么,基督的话成为她的所想所行,到这时,怎不能说基督与她“同一”了呢?基督是在“代替”她行事呢?这种“话语互渗”或“意识内渗”的现象,在生活中是天天存在的。在陀斯妥耶夫斯基的小说中,表现得尤为突出。它要求我们突破传统的将“意识”“主体”当作一个独立运作的实体的观念,而充分认识到“意识”“主体”与外界其他意识主体的互融性和互渗性。当然,完全地用它来解释奥古斯丁“内在恩典说”和赵紫宸的“同一说”,是不可能的。因为这里面还牵涉到“能力”的问题。一个人有了圣善的意识,不一定有圣善的能力,而这种能力,在基督教看来,当然就是圣灵的力量了。

在上面还可注意到,赵紫宸即使在类似于“内在恩典说”的“同一论”里,也在小心翼翼地注意维护人的自主性,所以他才说:“上帝的临下有赫,我们的向上而行,扩而充之,成为天国”,强调这是一个双向的运动,而不只是全然象奥古斯丁“内在恩典”说那样的人完全被动的过程。但在这里可以作一个半佩拉纠主义的处理:上帝先“临下有赫”,人在基督面前作一个自由的决定,是信还是不信,不接受还是不接受,然后凭着自己的努力“向上而行”,与上帝同工。

但是真的可以这么理解赵紫宸吗?在赵紫宸的“同一论”里,人和神到底是一种什么关系呢?是神替代了人,还是人替代了神?第一步(发生信仰)是谁发出来的?二者的界限如何?在1948年完成的《神学四讲》的“救赎论”一章里,赵紫宸复述并发展了《系狱记》中的“同一论”思想。

在那一章里,赵紫宸先反驳了以往的数种救赎论,然后用“同一论”来解释“耶稣基督的死如何赎罪”这个问题。人在罪性中“黑漆一团,无路可通”,基督“代替我们作了我们所万万不能作的事情”,制伏了罪恶与死亡,为我们开辟了一条生路。“‘代替’是‘为我们’成就的意思;他‘为我们’开了打倒罪恶、揭穿死亡路。”在人们看到基督指出的生路之后,有了办法之后,“我们的道德责任是努力奋进,制胜已经为耶稣基督所制胜的罪恶与死亡。”

救法的全部在我们求救的行为上,须怎样才能发生影响与效率?耶稣基督要成全救法,有他的事;他的事是成身立德受死复活升天差遣圣灵,完成全部事工。我们要得救,有我们的事,我们的事是信受忏悔精修做见证,服务人群,经患难引诱试练死亡而胜过罪恶死亡,战战兢兢地做成我们求救的工夫。我们开始努力,使会感觉一无所能,连信仰都发生不出来。但是我们还得做。保罗说:“当恐惧战兢作成你们得救的工夫;因为你们立志行事,都是上帝在你们心里运行,为要成就他的美意。”(《腓立比书》二章十二、十三节)我们连信仰都没有,但是我们努力信受,上帝就在我们生活里救助我们,给与而增益我们的信仰。信仰就是我们依赖上帝,接受救主,成全救法的行为,中间有主动被动的两方面:主动是我们努力去依赖,被动是在这种行为中,上帝在我们里面为我们发生信仰。我们是作,也是不作,是作而不作,不作而作。这不是道德上的看法,这乃是宗教上的奥秘。我们信仰,上帝就以信为直,算我们为无罪的,给我们一个重新的开始,行走义路的机会……耶稣基督成了救法,我们若不依仗圣灵的指引,走过耶稣基督所走的行程,就与我们无干。(注33)

人的得救是由于耶稣基督的死与复活,是由信受而被称为直,而重生,而行耶稣基督所行的行程,而得征验,而有解释的。人的得救是由于耶稣基督的与人同一,也由于人与耶稣基督的同一,而见到实际,得到实效的。我们无以名这种解释,即名之曰同一论。据同一论之所讲,救赎的方法起于创世,启于成身,成于钉架,彰于复活,圆满于升天,全备于圣灵的来临,审判的昭示。我们不解罪恶的起原,只知上帝全善全能全知全爱,世人有罪有恶有苦有死。罪恶的问题不须要解释而须要对付;只有上帝亲自担当我们的重担,才有去恶成善,出死入生的办法。……上帝竟以信为直,所以救赎是出于恩典。所以保罗说:“如今却蒙上帝的恩典,因基督耶稣的救赎,人就可以白白的被称为直。”同一论说上帝与人同一,以致人可以与上帝同一,同时亦因此而说明了恩典的意义。(注34)

在这里,可以看出,赵紫宸的神学在向保罗-奥古斯丁传统靠拢:人若是凭着己力,连信仰也发生不了,而只能靠上帝的力量来启动。是先有基督主动地“下降”,与人同一,然后才有人与基督的同一。主动和被动都是同一个过程中发生的。赵紫宸在这里用“宗教上的奥秘”来称呼这一过程。这似乎有取消了人的道德自主性,而拐入彻底的圣灵论之嫌了。另外,这里面还隐含着奥古斯丁的预定论:上帝只“同一”一部分人,使他们能够有恩典,虽然赵紫宸竭力想挽救人的道德自主权和主动能力,但在恩典面前,他无能为力了。他以前所设定的“神自限而人自由”的规则,被打破了。这就跟奥古斯丁在397年给辛普里西安的信中所说的,虽然竭力想坚持人的自由,但上帝的恩典战了胜。

赵紫宸先生的《神学四讲》如果有适当的外部环境,笔者相信将会涉及主流系统神学的各个大的方面,比如末世论(而这是他在著作《耶稣传》时所反对的),还将谈及一些具体的问题,比如预定、恩典与自由的问题,而最重要的,也许是象巴特以及古代教父们那样,发展其以基督为核心的三位一体教义,充分地谈论创世论、救赎论、成身论与末世论。可惜其后国内发生的政治和文化大变局,使赵先生没有机会进一步充实他的新神学的逻辑理路了。

四

结语

综上所述,笔者认为,对赵紫宸先生在1949年以前的神学思想,可以划分为三个主要的阶段。当然,这三个阶段不乏有交叉的地方,但主要特征还是比较鲜明的。(注35)

(1)赵紫宸从一开始就不是一位完全现代主义意义上的“自力得救论”者,而是一位“神人合力论”者。作为神人合力论者,在早期,他主张神人同性,强调人的参赞天地的伟力,强调人的自由意志,在人得救的过程中,上帝只是扮演了一个创造主和道德楷模的作用。这期间的代表作为《基督教哲学》和《耶稣传》。(注36)

(2)在接触巴特神学后,他注意到神人的殊异,注重罪对人的影响,但仍然强调人的自由,认为在神与人的关系中,人仍旧是完全自由的。他是通过提出“上帝自限”来强调人的自由的。这种“神自限而人自由”的提法,试图对人与神的权限作一清楚的划分,注意不让神侵犯人的道德自治领域,特意用“神的自限”来保留人的自由和道德自主。这期间的主要作品是《巴德的宗教思想》和《基督教进解》。(注37)

(3)约从1944年《圣保罗传》起,随着他用保罗思想深入解释自己1942年在狱中的体验,他开始反思在神人关系中神和人的地位和作用,逐渐体认到人的无能和基督的灵对人的主动施救。到1947年的《系狱记》里,他提出了“同一论”,不再谈“神的自限”,而注重神对人的渗透、提高、支配和“代替”。“同一论”强调的是基督的“灵”与人“同在”“同行”,甚至“代替”人作出美善的意念和行为。但即使在这里,赵紫宸也仍然试图为人的自由保留一些地盘,而对圣灵的渗透力量较少强调,因此他的以基督为中心的“同一论”有异于以圣灵为中心的“内在恩典论”。代表他这种思想的是《系狱记》和《神学四讲》。(注38)

作者简介

周伟驰,中国社会科学院世界宗教研究所研究员,博士生导师,研究领域为基督教思想史,学术兴趣在教父哲学、中世纪哲学、当代宗教哲学、中国基督教思想史,代表作有《太平天国与启示录》、《奥古斯丁的基督教思想》,后者曾获第五届道风学术奖。在诗歌创作、翻译和评论方面亦较活跃,有不少著作问世。

往期文章回顾

趙紫宸 | 巴德的宗教思想

陳家富 & 賴品超 | 漢語神學對巴特神學的接受

曾劭愷 | 巴特與自由神學:回應瞿旭彤教授「比自由神學更自由」一文

瞿旭彤 | 对今天的我们而言,巴特是谁?(一)

且思且行的朝圣路,

与君同行!

巴特研究Barth-Studien

编辑:语石

校订:然而、巴特研究、Vanci、Imaginist、Kimeike、Lea等。

注:图片未经注明均来自网络。