Dante Alighieri (1265-1321)

但丁《神曲》中的世界图景与旅程(下)

文 / 罗曼诺·瓜尔蒂尼

(Romano Guardini)

译 / 岩树

Communio

但丁的路途穿过这个世界。这不是某种不可捉摸的诗意运动,也不是某种仅智识层面或默想层面的运动,而是一种充满了全部历史现实的位格运动:旅程(Wanderung)。

首先,这一旅程沿着斗型地狱深坑向下。这是承受着诸如畏惧、同情、害怕等种种情感负担的那种艰难的往下走(Hinuntersteigen)。更确切地说,应该叫做往深处挤(Hinabdringen),这是因为,不仅往高处去会面临阻力,往深处去也会;深处并不希望被穿透。它以黑暗、无声、寒冷发出抵抗,以凝结和僵硬施加着阻力。景色变得越来越昏暗可怖。痛苦越来越剧烈,绝望越来越密不透风。被诅咒者的所作所为变得越来越灭绝人性,爱越来越少,所剩无几,就连与爱的相似性也越来越所剩无几。一切都变得越来越束手束脚,直到抵达地球内部的最深处,它就仿佛是善的零点,也就是终极的凶恶。那里没有光;只有光惨淡的虚影。没有暖意,只有冰。没有运动;一切都被冻住。甚至连一声抱怨和叫喊都没有。一切都悄无声息。密不透风的绝望。

这里就是世界的中心。(……)世界的中心——我们一定会问:难道最坏的情况是在世界的中心上演吗?!理应这样吗?但丁是尼采那种在凶恶中才看得见创造性生命力的反道德主义者吗?(……)不过,先让我们把这件事搁置一旁。

在宇宙那僵硬的、被遗弃的核心地带,没有光的指引,没有吸引力的支撑,仅仅依靠着回心转意(Umkehr)的意志力——这本身就是馈赠,是恩宠;所以说,实际上恰恰在这里,天主的大能才格外触手可及并发挥着效力——运动获得了它的对立意义:在撒旦那个丑陋的形象处,旅人从那朝最深处去的方向折返,进入向上的方向。他们艰难地穿过由忘川(Lethe)之水在地层中侵蚀出来的阴暗狭道——忘川是条河,在炼狱山顶,它会去除没入此河者灵魂之中的最后一点罪、连同有关于罪的记忆,并把这点剩余的罪都冲刷到撒旦那里去。

这一段混乱的路程非常深刻地把人的境况表达了出来:人望向自己的凶恶,一直窥见其最深处;人以自己最后一丝力气辗转着返回良善;而现在,人处于半盲状态,不知自己是谁,亦不知身在何处;仅仅被那绝对意志保守着,人挣扎着想要摆脱混乱。现在,结束了这段混乱路程之后,向上攀登的意志终于又稳住了脚跟。但丁从狭道里爬了出来,现在,秩序又恢复了:炼狱山是如此之高,由山脚极目往上,竟无以得见山巅。

之前,是艰难地往下钻;现在,是吃力地向上攀。一级又一级,极其费力地攀登。如果说,旅人紧绷着最后一股劲,好不容易登上了新的一级,那么,他可以去到环绕着山坡的平台上,小憩片刻,还可以一面证实着业已获得的意义,一面在海平面之上自由地呼吸。周遭的环境越来越充满慰藉。有一种无穷的魔力萦绕着这座山:矗立在海面上方之高度;天空那辽不可测之宽广;日月星辰神圣之奥秘。越往上,爱就越发强烈地从四处涌现出来。

就连攀登这一运动本身也在发生改变。越往上,但丁越感到攀登之轻松。他的肉躯所承受的负担越来越小。时不时地,那在他之内托举着他的东西会增强;他被告知,这便是正在发生的净化,是意志本身正在变得自由。

有可能,穿越整个世界的归乡运动正把他渗透;而在努力的过程中,他自己也被托举了起来。

《神曲》的运动特性的强度由此而来:不仅旅人所遭遇到的直接运动非常地充沛,也不单单是那个想要登上光辉笼罩的山顶、在上主那里找到自己的灵魂和爱的人在奋力地向前,而是,全世界都处于一场朝向上主的无声的向往运动之中,而这场运动始于但丁——也就是人——的脚下。就仿佛,他所走过的整个世界都在追随着这一充满信德的向上攀升。有一次,这一点得到了非常突出的有力表现:因为某一个灵魂涤净了自己的罪愆,整座山都随之震动,突然之间,连斯塔提乌斯(Statius)都与他们相携而行!(……)到最后,攀登变得和飘浮几无二致。

最后一步是穿越火焰墙那以死亡般的恐怖倾泻而下的烈焰——那之后,地上乐园便开启了。

我相信,相较《炼狱篇》第26章所吐露的平安与美,不会再有比这更深沉的平安、更优雅的美了。在一段短暂的荣福时光里,从运动中产生出了某种幸福的散心。但丁变得全然自由,用维吉尔的话说,他是“集皇帝和教宗于己一身”。已成全的自由,其法则存在于自身之中。它被驱使到哪里,就去往哪里,因为驱使着它的,乃是良善。

贝缇丽彩在场时,发生了奥秘般的净化,最后几首歌也开始唱了。接着,在贝缇丽彩的相伴下,穿越诸天的飞升开始了。

运动的性质再一次发生了改变。它不再是攀登,也不是像爬炼狱山的最后几层时的那种漂浮,而是一种“被-提升”(Entrückt-Werden)。从一重天到另一重天,运动跳脱出了时间的范畴:目光朝向贝缇丽彩的面容,在体会到那一而再地从她内心深处荡漾出来的美丽之波的过程中,但丁一级一级地往上。荣福者们身上所展现出来的价值丰沛变得越来越大;爱变得越来越自由、越来越强大;光变得越来越耀眼,无止境地涌出。音乐性的瞬间也变得越来越丰富,像是悦耳的音调、颂歌、天体和谐——直到最终,运动抵达天府,好在那里借最后的神视,一窥三一天主的奥秘。

若我们与这部作品同行,那么,我们会遇见一些稀奇事——我们已经愣住过一次了。也许,在仅有平均水平的注意力下,我们根本不会意识到这一点,尽管这对整部作品的意义而言有着至高的重要性。这是非常微妙的事情;但最后的最后,关键并不在于那些确凿之事,而在于那些细微且隐蔽的事物。

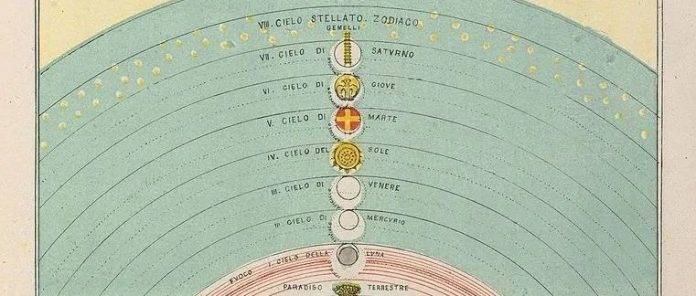

被描述的旅程经过是这样的:一开始是从上——更确切地说是从人类-历史的层面,即地表——往下,直至抵达地球也就是世界中心的最深处。然后是狭井之中那混乱的中间路段,以及前往炼狱山那新平面的跨越。从那里开始,秩序向上建造起来,先是直到山顶,然后再从山顶到达九重天边,也就是世界的边缘。假使我们忽略掉分别代表了过渡到新的价值区间的那两次中断不计,那么,我们可以说,从地球和世界的中心开始,秩序朝地球和世界的最外缘逐层递进。世界中心是离天主最远的地方,是至恶至暗之地;全然缺乏爱,被冻结在恨中。相反,价值、光、自由、美和爱那尚且仍处于等级秩序中的最高值,却是由最后一重天的非凡之域所构成。最后一重天在最强烈的运动中旋转,以最大的力量发挥着效应。

但这行得通吗?在终究仍是鲜活的身体-灵魂感逻辑的那种象征逻辑之中,中心难道不是有着至高的尊严吗?核心难道不是最为宝贵、直接被包含在内的吗?内在性、起源、归宿——这些难道不是归乡的目标和终极的安全感吗?密度聚集的领域、源泉处、一切效应的归宿,把这些置于最广大的延展性中,放到最外面的边际处,这样做,难道不是一种反自然(Unnatur)吗?从形上学角度讲,这恰恰是错的。但丁,来自高举宇宙、艺术和默观结构之学派的这位诗人,在此却盲目了,这是不可能的。

但丁并不盲目。但丁完全意识到了这一点。在世界边缘的第九重天(《天堂篇》第28章),观者领受了来自天主之居所、来自天府的一次非凡神视。起初,他看见,贝缇丽彩的眼睛里反射出一个闪亮的光点,于是他环视四周,然后,他在广袤的空间里看到了好像是星星的某个东西,不可思议地微小,其光线却发出一种让所有的一切都黯淡无光的亮度。我们联想到密契家们用来形容天主的话,天主距离一切叫得上名字的存在是如此遥远,以至于祂必须被称作“无”(Nichts),但这种“无”却比四方一切叫得上名字的存在都还要更有力。(……)一切存在都围绕着这个点生成,一圈又一圈的光环,越来越有力,直到形成九个圈,充满整个天穹。这个点就是天主。光环则是天使歌队。光环距离中心越近就越明亮,其运动就越是有力,其炯焰也就越是炽烈。

这里,天主出现了,正如象征结构法则所愿意的那样,作为元始与终末,作为泉源与归乡。比一切都“更微小”,意即径直超越一切的纯一性。又比一切都“更有力”,意即绝对的囊括一切,终极的丰盈。祂是无尽创造者、倾注入一切者、渗透进一切者、召唤一切回归天乡者。这里,才出现了我们先前所期待的那种秩序。

而这差别又是从何而来的呢?在彼处,不仅有自然界的秩序,同时还有已堕落世界的秩序。因此,在其核心,产生了撒旦,“天主的猴子”,正如中世纪对撒旦的这一称呼所表达的那样,牠是三位一体的地狱镜像,是某个长着三张恶之脸的活物。反之,在此处,秩序从天界的纯粹自由当中展开。(……)彼处的秩序,用奥斯定的话说,只要人犯罪,就会被纳入那种秩序之中;因为,当人犯罪,当人摧毁善的神圣秩序,他也就立刻随之落入正义与惩罚的秩序中。反之,此处的秩序是已完成之补赎的秩序;得到解脱之存在的秩序;新创造的秩序。

只不过,这两者都是真实的,两者同时存在于同一种存在之中。然而,撕裂应该维持下去吗?

这时,被贝缇丽彩爱之美善的最后一次爆发所承载,运动迈出了它从空间角度看刚刚还能被表达出来的最后一步:但丁由世界最外部的边沿进入了绝对的彼岸,他被提入天府中去。这里所发生的,必须从神魂超拔体验的状态,从该体验的心理学以及逻辑当中加以理解。然而有关于这些,我们是如此不熟悉,这让我们——深受默观影响的那些伟大时代的已变得俗不可耐的后裔——常常难以理解那些时代的创作。

永恒荣耀的光芒包围着那位被提升者。而透过无尽的清晰,他看见了一条还要更加明亮的光河在流淌。光河的两岸,绽放着无可言喻之美的花朵,“有生命的宝石”、“飞溅的火星”、“蜜蜂般”的活物从河中腾出,溅落在岸边花萼上,又落回光河中,如此循环往复。但丁不知道这一切都意味着什么。他尚看不见。听了贝缇丽彩的吩咐,他把自己的双眸浸入光河之中。之后,他睁开双眼:这条河变成了一个浩淼的圆形湖泊,比太阳的尺寸还要大得多。繁花就是荣福者。而蜜蜂、飞溅的火星,“有生命的黄玉”,则是天使。这湖就是永恒生命的丰盈,天主的使者把祂要传达的信息带给荣福者,再由他们那里回到湖中。(……)接着,但丁看见,这湖的四周向着高处生长:光构成仿佛花瓣一般的结构,一朵非凡玫瑰的成千上万的花瓣。湖在玫瑰中,就像玫瑰那深邃的花心。而这些花瓣,就是荣福者们在天堂享有的居所。

对我们的问题而言,这意味着什么?

这湖泊,也就是天主之永恒丰盈的图像,位于核心处。祂的朋友们当中的那些在其间有着自己“一席之地”的最高等级则在最遥远的上方,在外面。如此,他们与这湖泊之间的距离是最大的——正如但丁向已回到座位就在玛利亚身旁的贝缇丽彩望去,此时,贝缇丽彩和但丁之间的距离遥远得无以度量,可是,但丁望着她却好像她就站在自己身边一般。天使,也就是天主的使者,上上下下,四处移动,编织着一种不再区别远与近的神圣临在(Präsenz)。(《天堂篇》,第31章,第1节及以下)被天主直接攫住,便不再有与时空相关的差别了——产生自尘世间个体的、互相排斥的全部差别都消失了。(《天堂篇》,第30章,第115节及以下)因为,但丁在诸天等级的非凡之域中遇见的荣福者们,他在那里遇见的以严格秩序区分开来——为了让他这个仍“在路上的”(in statu viatoris)人穿越并理解——的“诸圣相通”(communio sanctorum)的丰盈,同时也是(不,这些实际上都是)神视;在玫瑰里,某物可以既在此处又在(不,它实际上在)彼处。(《天堂篇》,第31章,第1节及以下)玫瑰是对诸天那有着等级区分的丰盈的整合,整合而不相混淆;这并不取消对但丁而言至关重要的那种高贵:分辨之明晰。

在这里,两种秩序融为了一体。而融合是怎样发生的呢?每种秩序本来各有其数学和立体几何的形式;按照圆圈、圆球、中心、半径、锥面构建起来。在这种僵硬的合乎规律中,他们不可能互相渗透。只有到了神魂超拔的那重天里,渗透、合一才发生,以一种不可能由任何法则推导而来的形态发生:在玫瑰里,在繁花似锦的生命里,在优美的偶然性中——如此具体而又全然地从自身当中涌现,我们甚至可以说,这朵玫瑰是“黄澄澄的”,金子般的颜色。而曾存在于圆圈和球形当中的所有一切,如今,都囊括在这朵玫瑰中。

译自:Romano Guardini, Dantes Göttliche Komödie. Ihre philosophischen und religiösen Grundgedanken (Vorlesungen), aus dem Nachlaß hg. v. Hans Mercker, Mainz/Paderborn 1998, 353-379. 标题为译者根据原文标题改拟。

Communio

文字 I 岩树

编辑 I 同塵

设计 I 希德嘉德

— 欢迎关注本公众号 —