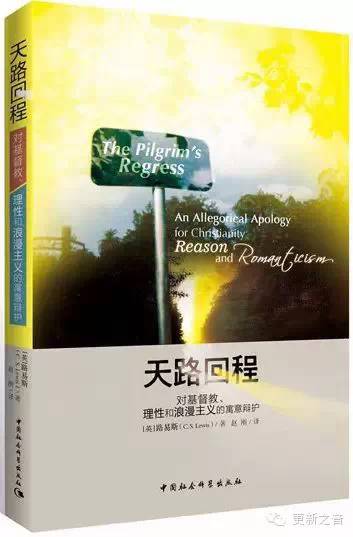

一本C.S路易斯在大陆出版的新书。

这是一本什么样的书?

· 这是路易斯归信基督后写的第一部小说;

· 本书深受《天路历程》启发;

· 寓言体。意在揭示人的内心对永恒的渴望和一路追寻的喜乐经验;

· 本书不仅是路易斯信仰历程的理智性自传,也是对西方近现代思潮的一种检视。

读过的人说:

· 我几乎读过路易斯的所有著作。《天路回程》我已读过四遍,每次都有新的收获。

· 每一章通常都很简短,典型的路易斯风格,用短句表达诸多思想。没有学术或哲学的繁文缛节,只有直白的对话,这是很少见的。

· 很出色的一本书。一针见血的讽喻,睿智的推演,扣人心弦的悬念,丰富的表现力,和间或出现的怪诞与幽默,都足以与《天路历程》的作者约翰·班扬比肩。

你知道他的信主历程吗?《天路回程》中的寓言又是以哪段故事为蓝本?

路益师(C.S.Lewis)的信仰历程

曾珍珍 摘译

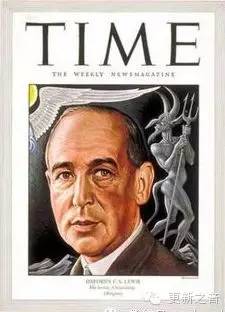

路益师于一八九八年生于北爱尔兰的贝尔法斯特郡,一九六三年殁于英格兰牛津。他是一位有名的学者、文学批评家兼作家,对于中古及文艺复兴时期的英国文学尤有研究。他所撰写的一些有关基督教神学的书籍,常能直接剖析廿世纪思想的症结,把人从唯物主义与神秘主义两条岔路引回,因此被誉为廿世纪最杰出的护教学家之一。他的信仰论述所以能使人信服,固然由于其识见透辟、学养渊深,更主要的是,他个人曾经是唯物主义者,也曾经是个神秘主义者;他了解这两类人的心境、思想和需要,所以,当他在人生的某一点上用心灵与神遇合后,他的见证便具有实而不讹的向导作用。

夜像魔术师的黑色披风,一扭甩,整个大地就降伏在它的魔力下,褪去了日间清晰、姣好的面容。路益师从书本中抬起头来,窗外的远方已经墨浓似地黝黑了。他缓步踱到窗前,沙沙的风声,脆脆的鸟声,海涛般一波波涌至,恰似生命突破魔力后发出了窸窸窣窣的笑语。

这天晚上,路益师和往常一样,吃过晚饭,稍事休息片晌,便坐到书桌前,继续他的研读。灯光照在他刚毅的脸庞上,那灼亮又固执的的眼神,泄露出一种学者追索智慧特有的渴切。路益师自养成思辩的习惯后,他的感应触角便无时不刻地伸入生活经验中,穷究于古今群籍里,他的理智、感性、心灵,一直保持在警觉的状态之下,宛若一根张满的弓弦,随时准备发箭去射中事理的正鹄。三十一岁了,他的思想在无止息的辩证中,不知蜕变过多少次,从传统的基督徒,变成神秘主义者,再变成唯物的无神论者,而后,摆荡在唯物和神秘主义之间,又渐渐变成观念论者柏克莱的信徒。

每次蜕变告一段落的初期,对于自己才归结而得的思想内容,路益师总是奉之为人生的至理;但是,经验是真理最严格的验正师,每当经验在扩充时,路益师便又发现自己所崇奉的至理,一层层地显露出它们不够完足的地方。然而,近来,局面却有些改变了,当经验的溪流愈涌愈浩荡时,路益师懔然察觉溪流的深处发出一道威严的声音:是真理呼唤他的声音,那声音愈来愈接近,路益师整个的思想、心灵都要被它摄去了。原来,每一山涧注入溪流所增加的流量,都为了向导他到这真理发声的地方。

◎童年的渴盼

路益师六岁左右,有一天,哥哥拿来一个锡制的饼干盒子,盒盖的凹处填入了长满绿苔的泥土,泥土上繁密地插着一些摘来的枝叶和花朵,从这个超小型的「人造花园」,路益师首次感受到大自然的清新、润湿和沃腴。

七岁的那年夏天,一日他到花园里嬉戏,看见一丛盛开的罂栗花,早前哥哥那座饼干盒盖花园乍时呈现在他眼前,随着这个记忆的涌起,一股渴望强烈地冲激着他,他不知道自己渴盼的是什么,正想分辨清楚,渴盼的感觉就消失了,然而,路益师却感到异常的喜乐,好像是进入了伊甸乐园。

不久,路益师在一本童话故事中,一首诗里面,读到对秋天和北地茫茫青天的描写,同样的渴盼又回来了。路益师一而再,再而三的重读它们,想要稳稳把握住那一种彷佛进入另一层境界的喜乐。他隐约地觉知这种喜乐不同于幸福感或愉快的情绪,它带给人心的抚慰不是因为拥有什么,而是因为渴盼什么。

这个童年的喜乐经验深深地镌刻在路益师的心中,以至于往后的岁月,他不时用各样的办法,想回味它、捕捉它。

◎神秘主义的追寻者

一九○八年,路益师的母亲去世。不久,他离开爱尔兰的家乡,渡海到英格兰读书。英格兰平原灰黯的景色、多雾多雨的天气、集中营式的学校生活、暴戾的教师,稀松枯燥的课业,重重压抑着他的胸臆;夜晚躺在床上,透过没有帘幔的窗牖,看满月阴惨地嵌在天空,耳旁响着同宿孩子们千奇百怪的鼾声,此情此景诡魅、栗布,恍如置身地狱,他因此联想到灵魂沈沦的问题╴╴如果将来被惩罚下地狱,怎么办呢?从此他对基督教信仰开始认真起来,每个星期日全校师生到附近圣公会作礼拜时,他总是悉心聆听讲台上的信息,夜晚觉得害怕时,就拚命祷告、用心读经,白天战战兢兢地遵照良知行事。

路益师从小就被灌输一个观念,人在祷告的时候,必须思量自己的祷词。当他对信仰认真起来时,他就试着这样去作。起初,作得还蛮顺畅的,不久,还没有说到「阿门!」从律法发动的伪良知就开始控告他:「你口里说的,心里想了没?你可有像昨天那样用心祷告?」「没有!」「好!那么再来一次!」对这个控告,路益师的反应是为自己的祷告订下一个标准,他必须用悟性祷告,祷告时必须感受想象力灵活的运作,并且,内心必须满溢对神的热爱。于是每晚临就寝前,路益师就拼命用自己的意志力想要挤榨出这种感觉,他很少成功过,即使成功了,也认为是理所当然的,没有什么属灵的价值。这样,日过一日,晚祷变成他心理上极大的负担,他被它搞得心力交瘁,惧怕它,像失眠的人惧怕床榻一样。尝不到信仰的乐趣,他恨不得快点甩掉信仰这难以伺候的东西。

一九一○年夏天,路益师回到家乡附近的中学就读。半年后,又转往英格兰威文地区一间叫查特尔斯的中学。查特尔斯中学的舍监是一个和蔼可亲的老妇人,她忘我地照料成群寄读的孩子,路益师在她的温慈中,享受到了逝去的母爱。这个老舍监迷信神秘主义,她的想象世界是许多幽灵构成的,路益师受她的影响,也热爱起玄秘的灵异来。只要沈思,只要感觉,现实的世界变成索然无味,玄学那种虚无飘渺的境界笼罩了他生活的全部。

十三岁的路益师扬弃了童年的基督教信仰,思想混乱得像一堆乱麻。他一方面贪恋神秘主义的灵异世界,一方面又是个无神主义者,他的无神论调是悲观的思想酿造出来的。在他看来,宇宙是冰冷无情的,它的浩瀚唯一的功能是对比出人的渺小。时序的推移、万象的变化,所有的盛衰凌替无非警示出生命的无常。抛开宇宙不谈,人的一生又岂不是一连串无止息的劳苦。

在这段思想纷杂的日子,路益师的感性生活却呈现一片斑烂,他喜欢上华格纳歌剧中的北欧神话世界。北欧,天光与水气合而为一,混沌又晶亮地盘踞在空间里,这是奥丁神(Odim)偕同众神话英雄居住的所在,这幅鸿洞空蒙的景象带给他遥若童年的喜乐经验,然而过去那喜乐只潜藏在他心灵深处,现实里却无从寻觅;现在,它们互相绞结、融汇,从他心底挑起一股强烈的渴盼,他又再次尝到失落什么的怅惘,以及渴盼本身带来的喜乐。路益师开始以北欧神话为题材,写起歌咏英雄的诗歌,他到处搜购华格纳的歌剧唱片,狼吞虎咽地读起任何可以找到有关北欧神话的书籍,心里踊跃着恋爱一般的兴奋。路益师从这份喜好里尝到了对于崇拜对象忘我追求的滋味,这是一种信仰的美德,但是,他在早先的基督教信仰中,未曾培养出这项美德。

◎无神论时期

一九一三年,路益师十五岁,他获得了一项奖学金,进入威文一家名叫噶尔的高中就读。这家公立高中极端鼓励学生从事体育活动,运动选手因此成为学校中的特殊阶级,在校园内,他们对于低年级的学生颐指气使,作威作福,中阶级为了争取机会晋升为特殊阶级,彼此明争暗斗;下阶级晋升无望,只好沦为谄媚的喽啰;结果,校园到处弥漫着世故的社会气息,路益师对这传统深恶痛绝,他选择作一个与众疏离的边缘份子,成日躲在图书馆里看书。这时路益师已有极强的浪漫倾向了,对他来说,权威和道德规条简直是一种虚伪的存在。

路益师在图书馆读到一出以北欧神话为题材的悲剧:天地始生,众神之一的洛基向创世主奥丁抗议:「你为什么要创造生命?为什么未经万物的同意,就加给它们生存的负担?这岂不是一种既专横又残忍的作为?如果生命是痛苦的,你根本就不应该创造它!」奥丁神在创世之前是洛基的好友,他能了解洛基的抗议背后藏有极大的悲悯,但是代表传统威权的梭尔,却挑拨奥丁严惩洛基,他指控洛基不尊敬众神,奥丁反驳道:

「我尊敬智慧,不尊敬权势。」

路益师认为梭尔就是校内那些特殊阶级,悲剧英雄洛基代表自己,他用这种智慧上的优越感抚慰着自己委屈、不快乐的心绪。然而,在这一种角色的认同里,路益师发觉自己作为一个无神论者冲突和矛盾的地方:我认定神是不存在的,但是我对于神的不存在这件事,感到非常气愤、沮丧,我甚至怨嗟着他为什么创造了这样一个充满劳苦的世界,这证明我希望神存在,神慈爱和公义的存在。路益师同时又觉悟到人与神的关系和人与生命的关系相一致:一个再怎么悲观的人,当他面临丧生的危机时,本能地,他会寻求保存自己,人可以在思想上斩断他和神相连的脐带,但在本能上、情感上,他却无时不在渴慕着这种连结。

纵使路益师有了这层了悟,他仍肆意地坚持无神的论调,他就是这样消极的人,宁可自己根本未曾存在过,也不接受怏怏不乐的生命,与其接受一个不负责任的神,不如漠视祂的存在。

于是,路益师发明了一套说辞来为自己的无神论辩护:「无神的唯物宇宙观告诉我们物有始终,死亡结束一切,如果人生的苦难大到人无法忍受的地步,自杀是一条可能的出路!基督教宇宙观最令人害怕的地方是,它相信永恒,如此一来,自杀或死亡并不能解决痛苦。此外,基督教信仰的神是一个超越的干预者,一旦接受了祂,人的心灵就好像一处完全敞开的园地,没有一个地方能够让你用铅丝圈围起来,然后挂上一块牌子:禁止入内!崇尚自由的我怎能忍受这种干涉呢?无论如何,我要保有一方自己的天地!」路益师也知道为了秉持唯物的无神论,他必须付出一些代价,他必须承认宇宙只是一大群厚子毫无意义的跳动,而人认为美好有价值的事物,也只是海市蜃楼而已。

长时期搜览各类研究北欧神话的书籍,青少年期的路益师已经俨然北欧神话通了,同时,他也涉猎了包括希腊神话在内的其他神话系统。或许因为熟烂了就失去特有兴味吧!缤纷的神话世界已经无法在他心中激起任何渴盼的喜乐,无神论者路益师噤然得宛若一个建好了圣殿,才发觉神并未居住其中的人。他让自己浸润在音乐、诗歌中,甚至暧昧的爱情想象里,偶而感到心弦震颤,但是,这些感觉与喜乐似乎有段距离。

◎美境重寻

为了准备牛津大学的入学考试,1914年,十六岁的路益师接受父亲的安排,转往舍雷郡的布克罕镇接受柯克派崔克先生个别指导,习读希腊古典和各样名著与人文经籍‧柯氏崇尚叔本华哲学,尤其偏好理性思辩,对于路益师言谈和行文中任何逻辑瑕疵,不时给予严苛的指正,日后路益师撰写护教文章取譬精妙、析理透辟,自称归功于恩师柯氏的教诲。

在这段私塾习读的岁月里,路益师从阅读群籍中充分享受到沈浸在个人闲逸世界中「伊匹鸠鲁式(Epicurian)生活的乐趣。这种人生态度虽然无益众生,但能陶冶自我。奉守这种生活哲学的人看似自私,却往往能带给友伴愉悦;反之,有一种人习于牺牲自我,却经常陷于自怜中,他的仁善摊陈在人的面前,反成为一种无休止的指摘,似乎人们都亏欠他一份同情、感激和敬仰。假如两者中须择其一,路益师绝对选择前者。

布克罕附近景色怡人,小径通幽,路益师养成课余漫步山野的习惯。一个雾气迷茫的早晨,路益师散步到附近的山区。山下市区的喧腾已经依稀得只剩下吱吱的微响,满山的枝叶被雾气遮成重重的纱帘,路益师愈走愈觉山气沁凉,愈走愈觉自己的躯体已经溶化成透明的山气,剎那间彷佛进入了天堂,胸臆间又满溢起强烈的喜乐。这到底是怎么回事呢?这些日子来,自己苦苦寻求,它却踪迹沓沓,这会儿,倒又平平白白降临了,难道喜乐是不容人用任何模式去网罗的?难道喜乐的临到不是由于我们渴想喜乐?不是由于我们营造心境?而是忘我于某一客体中,这一客体无所不在,但却不是人的理性、知觉可以制造出来的。路益师于是想到童年时期的晚祷:「难道我用尽意志力想要进入领悟中,进入某种特定的心境,认为这样才能与神沟通,犯的也是同样的错误吗?我以为用精通熟稔建立起来的固定敬拜模式,可以帮助人稳稳地把握住神,这种错误的观念,使我变成不是追求神,而是追求一种心境、一种感觉,这样我岂不是把宗教降格为一种自慰的行为?一种制造激情的自动化装置?难怪我在晚祷中遇不见神!神难道和喜乐的来源一样,是某个人心以外的客体?」理智上,路益师坚决地拒绝神的存在,心灵中,却一步步虚心剖揭着喜乐的奥秘,隐约觉得它的来源与神的存在有些相通的地方,可以太阳在露珠上的映影和太阳本身这两者间的关系来比拟。

这段时期使他的无神论唯物主义略受动摇的,是来自于爱尔兰诗人叶慈和比利时剧作家梅特林克的影响。这两位创作成绩斐然的作者以旺盛的想象力驱使秘教奇诡动人的象征,透过玄妙的文字召唤物质表象之外引人遐思的灵异世界。阅读他们的作品,路益师觉得少年期曾有的一段对于神秘主义的沈迷再度蠢蠢欲动。充满着好奇,他多么希望能掌握那只有少数入门者通晓的仪式语言,藉之探入超自然的世界最奥渺的原理、最幽秘的境界,与众多神灵交感,冥搜六合,摆脱躯体与生死的限制。同时,正因秘术被正统基督教和理性主义者判定为邪门左道,更让潜伏在他心中的叛逆性跃跃欲试。然而,那使他免于掉入灵异陷阱的,除了找不到名师指引门径之外,胆怯也发挥了保护的作用。白天他或许无法抗拒好奇心的驱使,到了夜晚,到处黑影幢幢,阴森栗怖,唯物主义反而成了护身符。不过,最佳的保护则来自于他对喜乐本质的体认。沈溺在探秘的冲动中久了,他发现那股想要冲破藩篱,撕裂遮幔,直捣玄秘的欲望与喜乐的渴盼有霄壤之别;像佚荡的性欲一样,它只不过是灵魂与感官追求快乐、刺激的一种失之粗糙的方式。

一个峭寒的十月天,日已薄暮、山色湛蓝到近乎紫靛,天空浮散着发绿的雾霜,路益师读了一本书╴╴十九世纪英国童话作家麦唐纳所著,以乡野仙境传说为题材的奇幻小说,这本书让他对喜桨的来源有了进一步的认识。从前,喜乐一降临,总是让他觉得现实世界荒芜有若沙漠,喜乐好像替现实世界的每一器物镶上了金边;从前,令他渴望的事物都存在于遥远的另一层境界,现在,周围的事事物物都以崭新的面貌出现,讨取着他的喜爱,屋里的每个角落,甚至自己身心的每一部份,也开始耐人寻味起来,是的,喜乐并不是那样遥不可及,自己所渴盼进入的境界则正隐藏在周遭里面,世界多么的含蓄、婉约!不知不觉中,他的想象力已经受了一次隆重的洗礼!悲观╴╴无神论的养料,已经失去了重量,悠悠消散了;灵异更完全对他失去了吸引力。

◎深渊与深渊响应

1917年,路益师顺利考入牛津大学攻读哲学,由于第一次世界大战正在欧陆如火如荼展开,不久便被征调往法国前线参与壕沟战。翌年四月中弹受伤,辗转遣返伦敦疗养。卧病期间初读基督徒作家契斯特敦的散文,对美德产生向往,「感受到美德的魅力,彷佛一个男人对自己无意迎娶的女人醉心神往。」或许是军旅生活的纪律训练和袍泽间的死生契阔,路益师有生以来第一次深刻地感受到峻烈的美德也需要人投注生命加以实践:「我从未认真想过,像我们这种渴望知道美是否有客观的判准,以及伊思吉勒斯(希腊悲剧作家之一)如何处理宙斯和普罗米修斯握手言和那一幕的人,原来,也应矢志奉守信实、廉贞、并且忠于职责。我一直以为这些美德并不值得我们费心探究。」

1919年初,路益师伤愈复学,廿一岁的他与同龄者相比,已是个满腹经纶的青年了。在牛津出类拔萃的师友多面熏陶下,更使他的哲学思考往观念论的方向深入寻绎。起初,他像大多数的大学新生一样,为了显示自己的成熟与锐利,刻意在知识取向上摆呈追逐新潮的态势——「凡事着眼未来且依明智的理性审辨与行动」,至于惨绿少年时期的悲观主义、自怜、超自然的观念或浪漫的遐想,这些合当遂于无形。若非诤友巴菲尔德的及时提醒,路益师将永远昧于一件事实:在哲学的领域里,思想的真伪与时代的先后或新旧无关。

博格森哲学的启迪使路益师扬弃了叔本华的虚无论,重新肯定了宇宙的存有与充盈在自然与人文中随处涌动的盎然生机,另一方面,过往喜乐的经验向路益师启示了一项真理;人的内心深处有一条通往外在宇宙的幽径,这个外在宇宙就是那引人忘我的客体,人渴盼与它连结,因为这种连结的关系是喜乐的来源,这种喜乐不是人的心境,也不是人的想象或任何生物性的欲望与社会权位或财势可以投射出来的。柏克莱指出这个客体就是神,神是个灵,祂按着自己的样式造人,让人拥有心灵,能够接受祂的讯息。这个人无法企及的客体果真是已经将自己彰显在人心中的神吗?1926年在一次登山旅行中,路益师突然发觉自己面临一项抉择╴╴到底有没有神?神是真的存在呢?还是人的需要制造出来的?人为什么需要?是神赋予的吗?为了使这个需要成为人寻求神的途径之一?依照路益师当时的感觉,抉择有神与抉择无神,都不涉及任何损失,但是,一股力量驱使他不得不选择有神,这股力量也许就是神本身发出的吧!或许也是过往的喜乐经验所作的见证。作了这种抉择之后,路益师觉得自己有如雪人,经过长久的冰冻,终于溶化了。

◎信心的一跃

沙沙的风声,脆脆的鸟声从黑暗中一波波涌来,听在路益师耳里,好像神的催促和命令。一个人相信神存在并不意味与神建立了关系,三年来,路益师对这件事知道得太清楚了,三年前他相信神存在之后,认为自己应该更新对事物的看法。也就是以神的心为心,让自己的一生和谐地依循宇宙主宰的意旨运行,这样相信神的存在才有意义。他也知道世界充满诱惑、人心充满私欲,要以神的心为心是很因难,但是,他以为人一旦认知私欲的存在,就具有能力袪除私欲的偏见,其道理就好像人明白了视觉上的错觉现象,便不会任由错觉左右一样,当路益师试着袪除自己的私欲时,他才发现自己是个多么懦弱、败坏的人,浑身充满了嫉恨、野心、贪欲……。路益师从小到大,未曾这样鄙视过自己。

三年来,神那充满威严的声音从各种角落对他发出质询:「你为什么逃避我?我千方百计向你彰显,除了证明自己存在之外,别无其他意义吗?」路益师知道结束心灵流浪的办法其实很简单,却也很困难,就是完全降服,放弃自己,随神处置,让神向导,他不知道这样做会有什么结果,这简直就像纵身跃入万丈深渊一般的冒险。

沙沙的风声,脆脆的鸟声四面八方踊至,「跳!跳!跳!」的命令,像浪舌一样拍击着他,类似的催逼已经延续三年了,既残酷又让人震慑、敬畏,路益师告诉自己:「跳吧!谁叫他是神,是宇宙的掌管者,没有人能逃避祂的权势。」路益师跪下来祷告,不但承认神的存在,并且承认神是神,祂有权力掌管自己、锻炼自己。虽然像个顽亢的浪子在父亲的责打下才勉强答应改邪归正,顺服以后,他却尝到在这背后蕴有无止尽的恩慈。若是神骄纵他任随己意,他就永远尝不到在真理里自由的滋味了。

路益师顺服神的权柄后,虽然不是个喜欢参加团体敬拜的人,也还不清楚基督教的教义,但是,为了表明自己信仰神,他按时到教会参加礼拜,终于透过四福音书,认识耶稣基督是道成肉身的神,更从渊博的宗教知识中体悟出那则普遍存在于异教信仰中有关神死而复活的神话在舍身十字架上的耶稣身上成为历史事实;许多古老宗教,在他看来,就像是真理的局部投影。散布在这些异教信仰中对真神的憧憬,在拿撒勒人耶稣复活的神迹上获得了充分的满足。

–本文为路氏自传《惊喜》(Surprised byJoy)的书摘。

转自(http://t.cn/8FeJ15T)

如果您对此信息感兴趣,请在朋友圈中转发;

如果您愿意继续收到相关信息,请在通讯录中添加订阅号:“gengxinvoice”,或者扫描一下二维码: