Barth and Mozart:A Discussion on the Religious Root of Mozart and His Music

文 / 赵炜蓉

编 者 按

莫扎特及其音乐是音乐史上的奇迹,他欢快谐和的音乐与其短暂困顿的一生之间蕴含了一个世人难解的谜。莫扎特及其音乐是巴特一生挚爱。巴特在其演讲《论莫扎特的自由》里借用了传记作家尼姆切克在莫扎特去世 7年后所作评价:谁一旦对莫扎特音乐产生兴趣,就很难再从其他人的音乐中得到满足。为什么巴特如此推崇和喜爱莫扎特及其音乐,莫扎特及其音乐究竟与巴特的神学之间有着什么样的关联和契合?

作者试图讨论两个相关问题。第一个问题是关于真正自由的问题。莫扎特音乐的一个突出风格就是欢快和流畅,近乎无比自由。他的人生似乎没有给他的音乐留下太多阴影。在巴特看来,莫扎特的人生实践了“伟大的自由现实精神”,因为莫扎特深知人的界限,也了解黑暗与死亡,真正把自己放在一个受造物的位置——这是真正的谦卑,真正的自由是来自对造物主和对受造地位深刻认识与顺服。莫扎特的生命诠释了巴特神学人类学对人的规定,并在其创造论中获得一席之地。

第二个问题关乎“和解”,这是巴特神学的重要概念,莫扎特的音乐作品,无论是内容还是风格,都体现了“和解”概念。在巴特看来,莫扎特的音乐真正体现了与神同在(即“和解”), 其音乐遵循伟大的中道,永远处在光明与黑暗的转化之中,并总能战胜黑暗。因他能够听到上帝神意的整个关联,作为一个和解的生命被允以安详地、权威地和深刻地表现上帝的美好创造。而创造(物)的根源、基础和终极是上帝的喜悦、荣耀和肯定。在巴特看来,莫扎特的音乐不是直接叙述的福音,但却是世间福音对于上帝国的同比。巴特神学关注的并不是神学的理论,而是对生命真正的转化与践行。这或许可以解释为什么他最喜爱的作曲家不是巴赫,而是莫扎特。

本文原发表于《基督教学术》第24辑,2020年12月,引言部分和第一部分开头略有增加。发布前已获作者本人和《基督教学术》编辑部授权,特此感谢《基督教学术》编辑部和赵炜蓉女士对“巴特研究”微信公众号的大力支持!

摘 要:莫扎特及其音乐是音乐史上的一个奇迹,他欢快谐和的音乐与其短暂困顿的人生之间蕴含了一个世人难解的谜。莫扎特及其音乐是巴特一生的挚爱。本文通过对莫扎特音乐的分析以及巴特关于莫扎特的讲演与其《教会教义学》相关章节,试图讨论两个相关的问题。第一个问题是关于真正的自由的问题。莫扎特音乐的一个突出风格就是欢快和流畅,近乎无比自由。他的人生似乎没有给他的音乐留下太多阴影。在巴特看来,莫扎特的人生实践了“伟大的自由现实精神”,真正的自由来自对造物主和对受造地位深刻的认识与顺服。第二个问题关于“和解”,这是巴特神学的一个非常重要的概念,莫扎特的音乐作品无论是内容还是风格都体现了“和解”这个概念。本文试图通过对莫扎特音乐和巴特神学的探讨,试图找到两者之间的关联和印证。

关键字:莫扎特、巴特、自由、和解、古典主义

引 言

“无心如精神般翱翔水上的人是幸福;在自知自作之中,他创造世界,这个世界即他自己”。[1]

阿多诺(Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno)书里的这两句诗,前半句是在说莫扎特,后半句在说贝多芬。贝多芬是音乐史上浪漫主义的开端,是衔接古典主义和浪漫主义的巨人。浪漫主义认为,世界上并不存在事物的结构和一个必须适应的模式,只存在人的“不屈的意志”和无止境的自我创造。世界即是这个永远向前和永远自我创造的过程。夏多布里昂(François-René de Chateaubriand)说浪漫主义“我永远都在说自己。”[2] 莫扎特则完全不同。[3] “主观的自我从来不是他的主题。他从来不利用音乐来解释自我,解释自己的处境,自己的情绪。”[4] 莫扎特的音乐常常给人的感觉是“优美”、“欢快”、“轻盈”,好像孩童一样不知人间痛苦。可是他的真实生活并不如此,仅仅是他的音乐具有“令人幸福的品格”。据一位认识他本人的英国人说,“他从来不曾幸福过”。[5] 法国音乐学者贝莱克(Camille Bellaique)一语中的,“莫扎特的作品不像他的生活,而像他的灵魂”。[6] 认为莫扎特的作品浅显,只适合儿童演奏显然是一个误解。

Wolfgang Amadeus Mozart

对于贝多芬,我们可以像对歌德所持的立场一样,把他的作品当作他生平的写照,把他的生平看作他作品的注脚。而莫扎特与大多数作曲家不同之处就在于,他的作品完全不体现他的生平和实际遭遇。其生命中的穷困潦倒、从童年开始的生存压力和不安定及遭受的屈辱并未使他的作品呈现出痛苦的基调,反而呈现出美好、和谐与抚慰的特质。这是莫扎特最令哲学家和神学家着迷的地方,也是音乐学家和神学家不断地探究的神学和美学的课题。瑞士神学家巴特(Karl Barth)把莫扎特音乐中这种超然于现实处境的呈现称之为“莫扎特的自由”。本文第一章试图去揭开这个“谜”。

与阿多诺从文化角度来阐释音乐家不同,巴特是从另一个角度(神学维度)来对莫扎特予以澄明。就神人关系而言,巴特其实并不赞同从文化角度来企近神。因为他认为,文化神学让人们凭借文化上的骄傲企图自己去抓住神,而“文化不是让我们可以接近和抓住上帝的桥头堡”。[7] 巴特尤其厌恶现代神学对人类成就奉若神明的倾向。巴特喜爱莫扎特并不是因为其惊人的音乐天才,巴特之所以喜欢莫扎特,恰恰是因为他的音乐中表现出少见的谦卑与纯洁,真正了解自己作为一个受造物的地位。本文通过分析和阐述巴特关于莫扎特的讲演和《教会教义学》的《创造》卷与《和解》卷,试图找到巴特神学与莫扎特的人生及音乐中所呈现出的那个生命之间的关联,从而进一步阐明和诠释莫扎特在其生命和音乐中所体现出的奥秘和神学意涵。文章的第一部分“莫扎特的自由”的1.1部分简要叙述了莫扎特困顿的人生及其音乐之间所表现出的“悖论”(或者说是“谜”):莫扎特的音乐里完全找不到对其人生境遇和心理情感的描述和印证。第一部分的1.2部分开始具体阐释巴特为什么喜爱和推崇莫扎特及其音乐,试图找出巴特神学与莫扎特音乐所体现出的“真正的自由”之间的关联与契合。文章的第二部分“和解”是对第一部分的进一步阐释。“莫扎特的自由”是其音乐背后那个生命的呈现,而“和解”(巴特认为“和解”意味着“以马内利”,即与神同在)则是真正的自由得以呈现的根由。第二部分的2.1部分阐述了莫扎特音乐的古典主义特征,并试图找出其音乐特征背后的节制、平衡和融合与巴特神学之间的关联。第二部分的2.2部分则试图从一个更高的层面去探讨莫扎特音乐中所体现出的游戏、共存与转化和巴特神学之间的关联。

1.莫扎特的自由

1.1 一个“谜”

十八世纪下半叶被施泰因豪森称为书信的“经典时代”,市民阶级生活最有代表性的现象就是书信。莫扎特也不例外,其一生有大量书信可以证明这个天才的真实存在,主要是家庭书信,特别是莫扎特与父母、姐姐及妻子的来往信件。国际基金会于1962-1975年出版的莫扎特书信和笔录全集,现保存在萨尔茨堡的莫扎特档案馆中。这是极为重要的研究莫扎特生平的第一手资料,后来的莫扎特研究传记都是建立在对他书信研究的基础之上。上个世纪比较重要的莫扎特研究专著包括亚瑟·舒里格的1913年在莱比锡出版的《沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特:他的生活和工作》、马蒂尔德·鲁登道夫(Mathilde Ludendorff)1936年在慕尼黑出版的《莫扎特的生活和暴力死亡》、阿尔弗莱特·奥莱尔(Alfred Orel)1944年在维也纳出版的《莫扎特在维也纳》、鲍姆加特纳(Bernhard Paumgartner)1945年在弗赖堡和苏黎世出版的《莫扎特》、阿尔弗莱特·爱因斯坦(Alfred Einstein)1945年在伦敦和纽约出版的《莫扎特·他的性格·他的作品》、布鲁诺·瓦尔特(Bruno Walter)1956年在法兰克福出版的《论魔笛中的莫扎特》、斯托肯施密特(Hans Heinz Stuckenschmidt)1970年在塞尔多夫出版的《作为欧洲人的莫扎特》、希尔德斯海姆(Wolfgang Hildesheimer)1983年在伦敦和纽约出版的《莫扎特论》、罗宾斯·兰登(Howard Chandler Robbins Landon)1988年在伦敦出版的《1791:莫扎特最后的一年》、沃尔克马·布劳恩贝伦斯(Wolkmar Braunbehrens)1989年在纽约出版的《莫扎特在维也纳:1781-1791》。其中德国著名作家、画家和戏剧翻译家希尔德斯海姆(1916-1991)的《莫扎特论》是世界音乐界公认的最重要的莫扎特研究著作之一。

沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特(Wolfgang Amadeus Mozart)1756年1月27日出生在萨尔茨堡一个宫廷乐师家庭,父亲利奥波德是一位小提琴家和作曲家,也是小莫扎特和他姐姐南内尔(Nannerl)的音乐启蒙老师。1769年11月莫扎特13岁时被任命为萨尔茨堡宫廷乐队第三指挥(无薪)。1770年7月莫扎特14岁时获教皇勋章,附红色绶带的金十字勋章、剑及靴刺,并受到教皇的私人接见。1771年7月莫扎特15岁时被任命为意大利维洛纳音乐学院名誉指挥。1772年8月莫扎特16岁时被任命为萨尔茨堡带薪的首席小提琴手,正式成为一个宫廷的乐师。

莫扎特是音乐的宠儿,但并不是生活的宠儿,他一直都生活在不安定、疾病和经济的压力之中。他的天才没有帮助他获得一份丰厚稳定的收入,在世时甚至没有获得像贝多芬那样的认可和保障,[8] 也没有同时代人海顿那样的幸运,为爱斯特哈齐选帝侯服务近30年,生计无忧并获得巨大名声。[9] 在莫扎特的时代,乐师是一个低贱的职业,从社会角度来看乐师只相当于一个仆役,比厨职人员的地位高不了多少。莫扎特在1778年一封信里写了他去巴黎一个贵族家里弹琴时所蒙受的怠慢和屈辱。 [10] 1781年5月莫扎特跟雇主萨尔茨堡大主教的决裂使他失去稳定收入,也与父亲疏远,并搬到维也纳。据说大主教踢着他的屁股,当众把他赶出去。莫扎特在信中告诉父亲,“他两次当我的面用最愚蠢和无礼的话骂我……叫我无赖和放荡的家伙……叫我该走了”。[11] 丢掉这份稳定的职位和俸禄,莫扎特成为一个漂泊的自由职业者,生活陷入艰难境地。音乐史常把莫扎特看作第一个因自由而变得贫穷的音乐家。莫扎特和妻子康斯坦茨的开销并不小,且都不善理财。莫扎特常常怀着自卑,向人写信求助借钱。莫扎特一直到过世仍然债台高筑,他的遗孀康斯坦茨最终还完了债款。除了经济压力,莫扎特生活的另外一个标志就是非常不稳定,极为频繁地搬家。他生命的最后十年(1781—1791)在维也纳可以确认的住处就有14处。[12]

很多研究者把莫扎特的早夭很大程度归结于他童年和青年时期的过度辛劳。有着极强成功欲望的父亲带着一家人全欧洲旅行演出,使莫扎特很小时就处于生存和成功的压力下。旅行常常极为艰辛劳顿,一家人相继生病。在维也纳和西欧旅行期间,莫扎特得了风湿,这个病后来一直伴随着他。1764年在巴黎时,莫扎特得了严重的咽炎。在伦敦时,父亲利奥波德被困在病床上好几个星期。接着姐姐南内尔得了伤寒,已经做了临终涂油礼,最后奇迹般好起来了。[13] 在10年旅行中,莫扎特有过两次得重病,差一点死去。一次是1765年莫扎特在海牙得了斑疹伤寒;另一次是1767年在奥尔缪兹得了天花。[14] 1777年,为了去德国或法国寻找职位,莫扎特和母亲前往慕尼黑、奥格斯堡、曼海姆和巴黎。1778年1月,母亲在去往巴黎途中病逝,莫扎特陷入极大悲伤之中。

莫扎特档案馆,萨尔斯堡

莫扎特的家庭比较完整,童年时候与父母和姐姐的关系密切。但是,成年以后莫扎特并没有像巴赫那样拥有一个幸福安定全力支持他工作的家庭。莫扎特很爱他的妻子康斯坦茨,但康斯坦茨一直没有能得到他父亲和姐姐的认可,关系极为冷淡。莫扎特在他生命最后几年,经济状况愈加恶化,失去了大部分听众和学生。1787年,莫扎特父亲去世,1783年,他的第一个孩子又死于肠痉挛,对他打击非常大。妻子康斯坦茨时常独自去温泉地巴登疗养。1791年莫扎特生命的最后一个夏天,康斯坦茨和儿子卡尔还在巴登,莫扎特多次去巴登把妻子和孩子接回。没有人知道莫扎特生命中最后几年内心是怎样的,他只是不断地工作,他的自制让我们无法从书信中看到他真实的心情,但也有可能这些书信经过了康斯坦茨和后来的丈夫传记作家冯·尼森的编辑处理。

人道主义思想主宰了18世纪下半叶的德国文化生活,哲学研究的对象也发生了重大的改变,十七世纪的哲学还具有宇宙论和形而上学的性质,十八世纪哲学研究的对象则转向了“人”。卢梭首先发现在人的多样性下面深藏着人的本性,康德的哲学研究自18世纪下半叶起集中在一个重要的问题上,即“什么是人”。莫扎特的歌剧创作和他共济会的信仰受到18世纪人道主义思想的重要影响。但与贝多芬不同,从莫扎特绝大部分作品来看,其创作与其书信和札记没有关系,甚至与其外表和行为举止都不相符合。从莫扎特的谈话和行为中看不出他是一个伟大的人,他喜欢乱开玩笑,在书信里还常有一些孩子气的污秽言语。“莫扎特这个谜正在于“人”这个概念不能作为解开这个谜的钥匙”。[15]

无论生活中发生了什么,我们在莫扎特作品里并听不到他的心绪,哪怕是模糊的影子。“没有发现任何例证可以说明他的某一作品中表现出的品格取材于他生活中同时发生的某一事件,更谈不上用他作品的顺序为线索为他勾勒出一个传记轮廓了。”[16] 莫扎特身上没有贝多芬的那种伟大姿态,即一种指导和引领他创作、用强有力的意志去阐释生活的哲学和观念,莫扎特也没有贝多芬和舒曼那样的文学素养。莫扎特从不在音乐里诉说和教导。如同巴特所说,莫扎特的音乐既不宣讲教义(如巴赫),也不表现自我(像贝多芬)。

莫扎特的音乐常常被描述为清新的、欢乐的和“抚慰的”。“那种自我暴露的意志,那种偏激的特立独行,所有这一切,他在音乐中都拒绝表现。”[17] 在莫扎特的音乐中透着温暖柔和的气息,并不象贝多芬、韦伯和瓦格纳那样,用音乐表达和激发恨意和轻蔑。埃格布莱特(Hans Heinrich Eggebrecht)把聆听莫扎特音乐的感受归纳成两种类型的感受:第一种感受包括“悦耳地”、“温柔地”、“请求地”、“甜蜜地”;第二种感受包括“沉着地”、“审慎地”、“镇静地”、“不动声色地”。另外一些形容莫扎特音乐的描述还包括“春天般的气息”、“明媚的”、“如歌的旋律”、“极大的抚慰”。[18] 罗曼·罗兰和汉斯·昆都谈到莫扎特感情中独缺乏强烈的激情,正是这种缺乏或者说节制赋予他的作品一种妙不可言的平和。现代医学的一些临床研究表明,莫扎特的音乐能安抚病患和即将分娩的妇女,使他们心情愉快而且平稳。[19] 莫扎特作品的音乐思维以其和谐性、旋律行进的理所当然性和感官(听觉)的直接性以及易于理解和规范性著称。这与贝多芬因为内在冲动而造成的对“动机”[20] 的强调、以及对结构的相对忽略和美学意味的减少形成对比。不同的气质也让贝多芬作品的“主观性”、“思想性”和“意志和力量感”更为明显和突出。

从莫扎特的音乐作品来看,随着他生命的成长和推移,我们越来越不能从他的音乐中了解他的实际生活和心绪。1778年,22岁的莫扎特与母亲去巴黎寻找职事,期间母亲去世,前程暗淡,我们尚可以感受到其音乐中的悲哀和绝望。在巴黎这段时间,莫扎特创作出e小调钢琴和小提琴奏鸣曲(K304/300c)、a小调钢琴奏鸣曲(K310/300d)和双簧管协奏曲(K314/285d)。莫扎特的这些室内乐作品具有典型的曼海姆乐派的特征:“频繁地转到小调、刺耳的不和谐音、和声与节奏的不和谐,流露出一种接近德国北部音乐(受C·P·E巴赫的影响)的敏感性”。[21] 1785年2月到3月之间,29岁的莫扎特接连创作了两首风格截然不同的钢琴协奏曲:d小调第二十钢琴协奏曲(K466)和C大调第二十一钢琴协奏曲(K467)。[22] 这一年的1月7日,莫扎特达到共济会等级的第二级:熟练工。2月11日,父亲列奥波德到维也纳住在儿子家里,家里经常举行各种音乐会和和家庭音乐会。同月,莫扎特见到海顿,献给他六首弦乐四重奏,得到海顿的高度赞扬。K466的阴郁、激情和戏剧性与K467的阳光、正统和明朗显然与莫扎特的真实生活没有对应的关系,并非生活的痛苦和欢乐促使他创作出这两首经常用来对比的杰出作品。

Wolfgang Amadeus Mozart

1791年是莫扎特生命中的最后一年,妻子康斯坦茨常带着儿子去巴登疗养,莫扎特债务和疾病缠身。1月他创作出降B大调钢琴协奏曲(K595);5月开始写作歌剧《魔笛》(K620);10月创作了A大调单簧管协奏曲(K622)。莫扎特的第二十七降B大调钢琴协奏曲(K595)是他的最后一部钢琴协奏曲,在其去世的那一年(1791)首演。其风格极为轻盈欢快,被称为莫扎特的“精神遗嘱”,很难想象这是其生命最后阶段谱写的。这首钢琴协奏曲的旋律尤为流畅悦耳,充满了感官上的愉悦和歌唱性。第三乐章的主题旋律来自熟悉的民歌《可爱的五月》,洋溢着春天般的气息和青春的朝气,这和处于生命最后阶段贫病交加的莫扎特本人的处境极为不同。柴科夫斯基非常厌恶贝多芬的晚期风格,认为“音乐从某种有意义之物越来越变成了某种晦涩之物”。[23] 阿多诺认为,勋伯格在实质上延续了晚期贝多芬的不可协调性、否定性和固定性。但是,莫扎特在生命最后一年里完成的A大调单簧管协奏曲(K622)、歌剧《魔笛》和这首降B大调钢琴协奏曲(K595),却呈现出完全不同于阿多诺和萨义德所阐述的“晚期风格”——欢快、纯洁、澄明和节制。《魔笛》和A大调单簧管协奏曲所体现出来的纯净、澄明及彼岸感是乐评家和神学家深感兴趣和探究的主题。希尔德斯海姆说《魔笛》是“莫扎特尘世的天鹅之歌,一个总结性的庄严结束,是回返神性的单纯”。[24]

到目前为止,对莫扎特及其音乐的研究都得出了类似的一个观点:莫扎特的音乐并不来自他的生活源泉,也不反应他的具体感受,而是来自一个我们并不了解的源泉。“可怜的丧失尊严的世俗生活,最终还是在创造性的令人着迷的高度上完成了”。[25] 莫扎特意味着一种特殊的接受悟性,一种可以过滤掉所有的痛苦和挣扎后只剩下感恩和美好的悟性。这是莫扎特与其他音乐家不同的地方,也正因为此,巴特才说,如果一个人听过莫扎特就很难再从其他人的音乐中得到满足。巴特把莫扎特音乐的这个特质称之为“莫扎特的自由”。

傅聪如此评价莫扎特,他在现实生活中得不到的幸福却能在精神上创造出来,甚至可以说他先天就获得了这幸福,反复不已地传达给我们。他的音乐常常被看作是“抚慰”和“此岸之美和彼岸轻松快乐的代名词”。[26] 汉斯·昆反对把莫扎特的这种看似不忧世事看成是音乐迷狂的结果,也不同意希尔德斯海默把莫扎特看成一个宿命论者,而是把这种永远向上的只注视着光明的信心称为“大公性”(das Katholische)。[27] 这种大公品格是基于对上帝本身的充分信赖,这份信心也是一种完全的爱,建立在对所不得见者的爱之上。莫扎特的音乐表达的不是他自己的生活,而是他将要去的那个生命。也因此,莫扎特常被形容为“神性的”、“超自然的”和“非此世所在的”。

萨尔斯堡的莫扎特雕像

1.2巴特神学:莫扎特作为一个受造物的自由

莫扎特及其音乐是巴特一生的挚爱。他把莫扎特和加尔文的画像并排挂在书房里,坦承如果有一天升上天堂,将首先去见莫扎特,然后再去见奥古斯丁、托马斯、马丁·路德和加尔文。巴特甚至认为,莫扎特应该在神学中拥有一席之地,尤其是在创造论和末世论中。[28] 为什么巴特如此推崇和喜爱莫扎特及其音乐,莫扎特及其音乐究竟与其神学之间有着怎样的关联和契合?

在笔者看来,首先,这是因为莫扎特的音乐及其蕴含的生命非常符合巴特神学中对受造物地位的阐述和界定。他在《教会教义学》的第三部分“受造物”中多次以莫扎特为例论述一个受造物的自由。其次,是因为莫扎特及其音乐正体现了巴特一直强调的“神学的实事性”。“巴特所谓的神学的实事,具体而言,就是上帝在耶稣基督里的启示,而所启示的就是作为上帝话语的耶稣基督,是上帝在耶稣基督里对人的转向和关注(Zuwendung)。由此,我们也许可以说,巴特神学的根本关切就是,如何符合实事地(sachgemäß)理解和解释这一实事本身,理解和解释上帝与人之间的关系”。[29] 在巴特看来,创造论从根本上不是一个自然科学、宇宙论或是形而上学问题,而是一个彻底的神学问题。创造是上帝启示的奥秘,只有把创造放在上帝在耶稣基督与人的盟约背景中来理解,才能真正理解创造与受造物。创造是上帝与人之间盟约的外在基础,而立约是创造的内在基础。所以,巴特所关注的创造和受造物的问题不是“世界是怎样开始的?”或者“是谁创造了世界?”这样的宇宙论或形而上学问题,而是“创造物的意思究竟是什么?”以及“从神在耶稣基督里的启示出发,我们如何才能获得对人这种被造物的认识,我们应该如何理解和看待我们自己和世界?”巴特认为,莫扎特提供了一个堪称范例的生存模式。他创作的音乐和他的生活不是直接颂赞上帝,而是实实在在地力行,用他的心灵和生命完成了一个受造物的使命。

巴特在《教会教义学》的“限制下的自由”里援引了莫扎特对于死亡的看法:

“由于死亡(严格来说)是我们生命的目标,几年来,我们已经对这个人类真正的最好的朋友非常熟悉了,以至于它的面貌不再让我感到害怕,而是让我感觉很平静和安慰。我感谢上帝,祂赐予我好运有这样的一个机会——认识到死亡是我们真正的幸福的钥匙。”[30]

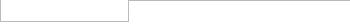

巴特,《教会教义学》

在巴特看来,莫扎特是真正把自己放在一个受造物的位置,在死亡这个人类生命最大的限制和恐惧面前,仍然保持了对上帝的顺服。巴特认为,我们的存在是在我们时间中的存在,而且到了这个时间,它的结局是被决定了的,也就是说,我们必须和应该会‘死亡’,这必须被接受为我们生命中的一个熟悉的基本要素。作为一个受造物对上帝正确的态度,巴特认为应该是一种“服从的肯定”(obedient affirmation)和接受。这意味着,我们人作为被造物对于我们受造的地位应该有着恰如其分的认识和顺服。甚至于,在接受和服从的肯定中还需要处在一种随时准备就绪的状态中,甚至准备去死。[31] 是什么原因让莫扎特在临近生命的末期仍然保持了灵性上近乎完全的自由?

首先,在巴特看来,这是因为莫扎特无论贫穷或失意都保持了一个受造物对于造物主无条件的肯定,这使得他任何时候都保持了一种乐观主义和对秩序的尊重。巴特明确说:“我也必须清楚地陈述一个原则,即被创造世界的性质和存在都是由上帝——它的创造者所确认的,因此在这个意义上,它是合理的和完美的。我们甚至采取并使用了一个定式,即上帝创造的真实的世界不是简单的好或者不好,却是所有世界中最好的,因为是上帝的喜乐创造了它并以此为基础。因此,我也毫无疑问地支持一种明确的乐观主义。”[32] 由于莫扎特具有这样的生命态度——其根本是因为他对上帝毫无保留的信赖——莫扎特的音乐常常有着人所共知的欢快、明丽甚至是稚气。莫扎特著名的C大调第二十一号钢琴协奏曲(K467)是一部具有典型的莫扎特音乐语言的作品:欢愉、严谨、感激、光明、纯洁。C大调常用来表现庆典的氛围和进行曲的气质,如同之后伟大的C大调交响曲《朱庇特》(K551)一样,这首C大调协奏曲的第一乐章“庄严的快板”充满了谨严的秩序感,恢弘的气势和乐观明朗的情绪。这首K467与不久前所写的K466风格气质迥异,因此常被拿来做比较:“用K466剧院式的戏剧性的黑暗来烘托K467的光明”。[33] 第二乐章“行板”刚开始的小提琴Solo奏出舒缓优美的旋律,悠长的气息和乐句减轻了忧伤的感觉。爱因斯坦把第二乐章的行板比作“一个摆脱了所有人类声音的限制的咏叹调”。[34] 第一乐章宏阔的气质到第二乐章体现为一种澄明,一种近乎透明的纯洁,音乐中透出的诚挚和暖意让人感动不已。在巴特看来,与冷漠、怨恨、不安等在音乐中的负面情绪相比较,莫扎特音乐中的严谨与欢乐几乎是颂赞的典范,它体现了受造物对造物主上帝的“一种感人至深的感激”。[35]

其次,因为巴特认为莫扎特真正懂得从一个整体来看待创造和被创造的世界,懂得用具体的方式而不是抽象的方式去听去看,所以它可以容忍在光明中的阴影和在欢乐中的痛苦。巴特对这一点的评价非常高。“莫扎特懂得创造在其总体的善好上的某些东西,对这些东西,无论是真正的教会的神父还是我们的改革者们,无论是正统派的还是自由派的,无论是自然神学的拥护者还是装备着‘上帝之言’的人,当然也不是存在主义者,甚至也不是在他之前或之后的那些大音乐家们,所有这些人都没能像莫扎特那样认识到或表达出他所认识到的(有关创造的)东西。”[36] 莫扎特并没有比其他人看到更多的光,他也看到了光明中的阴影和欢乐中的悲伤,但他的音乐仍然呈现出一种令人幸福的品格。巴特也看到了这一点。巴特认为,乐观主义最显著的特征同时也是最明显的弱点,在于它并没有消除而是吸收了人类存在的阴暗面。所以,莫扎特的乐观主义并没有回避黑暗和丑恶。莫扎特认识到,应从被明光照耀的整个创造世界去看待所有的发生,[37] 所以,他会顺从地和无偏见地倾听创造。大调第二十三钢琴协奏曲(K488)或许是莫扎特最有田园气质的钢琴协奏曲,A大调作为最有田园风格的调性有着自由、宽广和温和的气质。这首钢琴协奏曲的“第二乐章美丽而哀伤的开场呈现出微妙的复杂性,极为不同于我们到目前为止所了解到的对于基本结构的细节阐述。”[38] 刚开始的钢琴独奏的引子带着晦暗哀伤的色彩,紧接着的管弦乐的回应气息宽广舒畅,旋律优美深刻。1756到1791年的里斯本大地震使上帝受到人们的攻击,人们不再相信上帝的慈爱和对人的护佑。对于这个神义论的问题,莫扎特仍然保持了上帝般的平静。这是因为他了解上帝神意的整个关联,在创造的终点之处,他看到和听到了创造的整体和谐。这首钢琴协奏曲“以最令人舒畅的方式”为协奏曲形式增加了新成员,没有任何作品在高度自由方面可与之相比。在这首作品里,莫扎特改变了一些作曲的惯例,“第143-148小节开始的这个优美的主题既是一个结束,也是一个开始。对于全奏(利都奈罗——引者注[39] )是一个最后的终止,对于发展部是一个开始”。[40] 这是因为,莫扎特真正懂得从一个整体来看待创造和被创造的世界。母亲在巴黎去世时,他写信给朋友,“上帝曾经把她给了我,祂也可以把她从我身边取走。……我觉得很安慰,不是现在而是长久以来一直这样!……由于上帝特别的仁慈,我可以坚强和镇静地承受这一切。”[41] 莫扎特懂得人作为受造物必须接受人生的不完美和各种限制,即便是阴影也属于上帝的创造,但阴影不是全然的黑暗,和谐与欢乐中也有缺乏,所以必须忍耐和接受生命中的不完美和必然。

卡尔·巴特

再次,是因为莫扎特是一个“鲜明地摆脱了自我表现癖的人”。[42] 在巴特看来,莫扎特“爬出了本己主观世界的蜗居”,[43] 仅把自己当作一个被允以用音乐表现所看到世界的工具。拿瓦格纳跟莫扎特做比较,莫扎特作为作曲家人格的控制力从不会压制他歌剧中人物的个性,而瓦格纳刚好相反。莫扎特总是没有偏狭地描绘剧中的每个人物,并不流露自己的偏好和判断。莫扎特在人物性格刻画上取得的高度还没有一位歌剧作曲家能够超过,诚如莎翁之于戏剧。莫扎特的歌剧创作体现了其典型的“温和的体谅”。所以,汉斯·昆说听莫扎特的音乐,感觉“音乐不再是对立者……我脑海中浮现出一句话:‘我们在其中生活着,行动着,存在着’。”[44] 这是因为莫扎特是一个深知“自我”界限的人,真正懂得接纳和“聆听”。“聆听”与“看见”相比较,“看见”更强调自我的认识和人的主体性;而“聆听”更为谦卑,更强调上帝的主权。巴特很赞赏莫扎特的这种把自我放在上帝主权之下的态度。巴特认为,这是由于莫扎特具有对所有事情所来自的“源泉”的理解。巴特这样形容一个作为受造物的人在世界中应该有的态度:“他只是做了他所真实看到的事情,而如此去做,他只是让他自己受益于一个允诺和邀请。他走过一扇开启的门,但这并非一扇他自己打开的门,并进入一个喜宴的大厅。”[45] 人作为一个受造物,懂得自己生命的历史属于创造物的发生进程中的一部分,而对于创造的历史进程中的他自己存在的奥秘,根本无从知晓。在巴特看来,所有的受造物中,基督徒不仅仅是受造物,而且应肯定自己作为一种受造物。受造物(人)应怀着毫无保留的心服从上帝的安排,既不恐惧,也不逃逸或反抗,而是真正自由和喜悦地承认他的受造物地位。就好像莫扎特和他的音乐,总是愿意和准备认识其从创造的源泉来说是积极的意义和内容——这是真正的谦卑。

莫扎特的自由是一个基督徒灵性上的自由,其心灵的自由没有受到现实的捆绑。巴特对莫扎特的颂赞,正体现了他整个神学的起点和核心,即反对从施莱尔马赫开始的以人为认知上帝的起点、高举人的自由神学。而莫扎特及其音乐正符合了巴特神学中对人与神的关系的界定。巴特所说的“上帝的话语”是一个比较宽泛的概念,包括上帝的事工、上帝的作为。巴特神学的实动本体论把启示看作是一个动态的事件,而非静态的存在,上帝的话语是上帝与人之间的盟约。巴特一直在思考一个问题:启示究竟意味着什么?以马内利(与神同在)在什么情况下,历史的见证(例如莫扎特的音乐)才是可能的?莫扎特是如何在他的音乐中呈现出“和解”的状态。在巴特看来,“莫扎特的自由”是启示在生命中创造性的呈现,而“和解”(与神同在)则是自由得以存在的根由和得以呈现的过程。本文第二部分“和解”尝试去讨论莫扎特音乐的特质和其神学根源。

2. 和解

2.1节制、平衡与融合

在音乐的历史中有这样一个时刻:各种对立面都一致了,所有的紧张关系都消除了,莫扎特就是这个灿烂的时刻。

——美国音乐学者约瑟夫·马克利斯[46]

音乐史上的古典主义一般指的是海顿、莫扎特、贝多芬的音乐。另一种意见认为“古典主义”狭义上是指海顿和莫扎特的成熟风格,广义上指18世纪20年代至19世纪格鲁克、海顿和莫扎特的音乐。无论哪一种分法,莫扎特都是音乐史上古典主义的最高峰。古典主义的主要特征包括:优美的、自然的、简洁的、对称的、适度的与和谐的。莫扎特的音乐被公认为和谐的和形式完美的。启蒙运动的一些准则,比方自律、理性、自然、和谐,社会向善论的乐观主义、进步观念和宽容,对于古典主义风格和莫扎特的音乐创作有着深刻的影响。伯林在《浪漫主义的根源》里敏锐地谈到,启蒙运动时期的观念导致了艺术领域对于形式化、高贵性、对称性、均衡性和明智性这些古典主义艺术特征的偏好。“自律”与具有完美形式感、均衡和节制的美学特征是相互对应的。莫里茨在康德的《判断力批判》(1790)发表的前两年就阐述了古典主义的自律美学。古典主义是在完美形式和限制之内的自由驰骋。“理性”是启蒙运动其他思想的基础,古典主义的严谨、均衡和适度都是与理性相符合的特征。经验理性要求事物要符合常识和规范,是在一定的度之内的发展和自由。这些特质在莫扎特的作品里都可以听到。启蒙运动的第三个重要概念是“和谐”,这也是古典主义风格的重要特征。和谐与其他古典主义特征诸如自然、理性、对称、均衡往往是联系在一起的。

莫扎特的音乐就意味着各种形式和层面的和谐。“既没有单调乏味的平野,也没有深奥莫测的绝地”,“永远处于从左侧向右侧的转化之中”,[47] 这也许就是莫扎特的音乐美妙和谐的原因所在。莫扎特的音乐是节制的和适度的,这让我们的听觉保持悦耳协和。巴特说他“恰恰是在法则的约束下成为他自己”。[48] 莫扎特在给父亲的信里亦谈到音乐的节制与和谐的问题。“就像一个狂怒之人突破了一切的规则、分寸,过度以至于忘乎所以,如果这样音乐也会忘乎所以——但是,音乐即便是表现激情和狂暴的情感也不能表达得让人厌恶,即使是最可怕的状况也不可以表现得刺耳,而必须带给人愉悦。”[49] 在莫扎特的音乐中也有不协和音,巴特和无调性音乐的鼻祖勋伯格都提到莫扎特的g小调第四十交响曲(K550)中的戏剧冲突和不协和音,[50] “不协和音在莫扎特的作品中并不少见,但它们从不丑陋或尖锐”。[51] 毕达哥拉斯学派认为,“和谐”或者说“美”就是对称、适当的比例以及形式美的法则。黑格尔进一步把和谐美的思想抽象为“和解”,他评价海顿、莫扎特“在作品里永远保持住灵魂的安静,愁苦之音固然也往往出现,但总是终于达到和解;显而易见的比例匀称的乐调顺流下去,从来不走到极端“。[52]

莫扎特在音乐史上处于古典主义到浪漫主义的转折时期、巴洛克复调音乐到近代主调音乐的衔接时期、器乐的重要体裁交响乐的形成时期,是古典主义风格最重要的作曲家。音乐的古典主义风格与“和解”之间有着某种逻辑和形式上的关联。“古典风格的创造,更多是源于相互冲突的多种理想的调解——在其间赢得某种最佳的平衡,而不是达到某个单一的理想。”[53] 这段话与《教会教义学》中对被造物与他者及整体之间关系的阐述有一些对照和共通之处。巴特认为,所有创造物的产生都从属于上帝的目标和意图,因此创造物的产生都具有相对性,在他们自身之中,它们什么也不是。上帝的意愿和目标是在所有的事情上完成,所以创造物的产生是从属于与其同类的行为的互相协调之中。在上帝自己的存在和领域里,有一个对应物:是一个和谐的遭遇自身与自我发现、共存与合作、对抗与互利的对应物。人是这种神圣生命形式的重复和模仿。[54] 古典主义风格最明显的特征就是以短小的、周期性重复的、清晰表达的乐句代替了过去巴洛克风格中的依靠模进推动向前的覆盖性的连续性。这带来两个根本性的变化:一是对于平衡和对称压倒性的敏感;二是不同的节奏不是对比或叠置,而是有逻辑地过渡和转换。[55] 作为古典主义风格的代表作曲家,海顿和莫扎特是最早意识到如何解决新的周期性乐句结构中的不协和音与和声紧张问题。他们常常在一个不协和和弦中引入一个新的较快的节奏,以使音乐段落结束导向终止和解决时比较自然。

“总结古典形式最简单的说法即是敌对力量的对称解决。”[56] “解决”是一个音乐术语,指从不协和和弦变为协和和弦,从不稳定的音程导向稳定的音程。这种从不和谐到和谐,从不稳定导向稳定的进行过程就叫作“解决”。而对照之前的巴洛克风格的作品,最后有解决,但很少是对称的。之后的浪漫主义音乐则常常拒绝完全的解决,以追求诗意或感伤的效果。古典主义风格尤其照顾到乐曲的部分与整体之间的和谐对称,具有结构上的明确和清晰。这里也可以与巴特的关于受造物与上帝关系的阐述作一个印证。在巴特看来,所有造物是从属于上帝的,世界的发生在上帝的掌控之下,而不是自我指导的或是缺少轮廓和方向的一堆事件。上帝对所有的发生是有一个指导的,并把所有的活动和结果纳入一个整体。这意味着任何发生的事情都有一个开始和一个结束,这也意味着上帝掌控的整体和秩序包含了一个最终的安排和系统。[57] 这种明确和清晰体现了理性和节制带来的注重规则与尺度,也造成古典主义风格中清新健康的希腊气质及形式上完美的特征。歌德就很欣赏“古典风格的强健、鲜活、愉快和合理”,而认为浪漫主义是“虚弱的,不健康的”,因为缺少节制。古典主义风格中的这种稳定和积极导向解决的状态,以及强调理性控制和对秩序的尊重是巴特所赞赏的。他赞叹说:“不论何时听您(指莫扎特)的音乐,我都被置于一个美好而有秩序的世界的门槛之前。”[59] 这正是巴特所认为人在世界中应有的态度和状态。甚至于巴特认为,最严重的罪是懒散(sloth)、而不是奥古斯丁和巴尔塔萨所认为的骄傲,而无休止的漂泊是更为严重的罪。这就可以理解为什么巴特会喜欢莫扎特音乐中所体现的积极、节制和严谨。在巴特看来,人在具体的实事处境中有两种选择,是选择奔向上帝的方面或是选择奔向混沌虚无的方面。在这件事上,莫扎特堪称一个榜样,他用他的音乐为可以听的其他造物创造出一个来自上帝的秩序。

电影《莫扎特传》剧照

在讲演中,巴特还提到莫扎特“音乐创作遵循神秘的中道”。[60] 无论是在音乐的体裁内容还是音乐的风格上,莫扎特都寻求一种平衡与调和。他在1781年6月给父亲的信里谈到正歌剧(Opera Seria)和喜歌剧(Opera Buffa)创作中的平衡。莫扎特说:“在正歌剧中,也应该有一点轻松的乐事或是兴高采烈的轻浮,就像正歌剧中的博学和理性;同样,在喜歌剧中也应该有一点博学,即便大部分都是愚蠢可笑的。”[61] 莫扎特的歌剧《费加罗的婚礼》和罗西尼的歌剧《塞尔维亚理发师》的剧本都出自法国剧作家博马舍的剧本,常常被拿来作比较。罗西尼的音乐显示出对夸张华丽的音乐表层效果的偏爱,比方各种装饰音和力度变化。而莫扎特的音乐却更注意克制,较少使用花俏的装饰音和炫耀的音响效果。在《后宫诱逃》之后,莫扎特的歌剧表现越来越复杂微妙,但是他的和声比例和对称感从未变过。《费加罗婚礼》中的谣唱曲“Se viol ball are”(《你若想要跳舞》)是一个很好的例子,音乐的行进中始终保持着严格的比例和平衡的感觉。[62] 与罗西尼相比,莫扎特歌剧的音响效果层次更加丰富、复杂和内敛。

18世纪的欧洲是一个国际社会,音乐创作也反应了这种世界主义文化。格鲁克的歌剧改革、巴赫的儿子们(主要是伊曼纽尔·巴赫)、年轻的海顿、曼海姆派器乐方面的革新、意大利喜歌剧学派,所有这些创作上的探索都被莫扎特综合起来了。[63] 莫扎特非常善于吸收他所听到的所有曲调与风格,他的作品体现了对欧洲三个音乐传统意大利音乐、法国音乐和德国音乐的融合,“是一个榜样,代表了几国之间的相互理解”。[64] 其歌剧作品是糅合了日耳曼性格和意大利艺术的“形式与情感的平衡”的范例。莫扎特是日耳曼人,其歌剧作品却有着意大利式的漂浮的“可爱、成熟的感官性”(歌德语)。[65] 莫扎特的器乐作品则受到品味迥异的德国人和法国人的共同喜爱,因其作品中既有“令人愉悦的温柔”“优雅的慎思和老练的俭省”这些让法国人的心理特别容易感受的层面,又有德意志灵魂中的“精确的轮廓和清晰的形式”。巴特尤其欣赏莫扎特音乐中的这种兼容并蓄与融合,认为这是莫扎特身上难解的两个谜之一。这里与巴特神学也存在一些相互印证之处。在巴特看来,创造是上帝的美意,宇宙的完美尤其存在于它在绝对个体的、独特的、独立的和完全不同的事物之中或各种程度上的功能统一性的充实当中。因为每一个事物同时都与上帝自己类似,并且是整个宇宙简明的概要和镜子。在个体的完美存在与存在的整体的完美和谐之间的协调、统一性、并置和自由融合是造物主及创造物存在的真正理由。[67] 巴特特别强调上帝意愿和创造人这种存在,是存在于人和上帝自己自由的差异性和关系的类比中。[67] 而且更重要的是,巴特认为,“正是明智地面对和糅合各种成分,这一切—-才构成了自由”。[68]

2.2游戏的艺术:共存与转化

古典是披着传统外衣的和蔼可亲,伪装成可以理解的深不可测——是无限迷人的限制、变得轻盈的沉重、明亮清澈中的黑暗、有形的精神化和完美形式所赋予的真的高贵。

——舒曼,1831年[69]

这是著名音乐家兼评论家舒曼在其日记中对古典主义风格进行诠释的一段话。这段诠释是笔者所看到的对古典主义最精深的阐述。古典主义是形式完美的客观与节制,是在温和中的复杂与包容,是承受了痛苦和黑暗面的阳光与积极,是不脱离世界与传统的高贵。巴特对莫扎特音乐的许多理解可以在这段话中找到源头和印证:在复杂中的共存与节制,在辩证对立中的转化,不脱离现实的理想主义,形式上的完美与可理解(具体化而非抽象化)。进而,舒曼将“古典”定义为一种美学立场:一种力量被吸收到它的对立面。

他(莫扎特—引者注)是多情的,但仍然保持彬彬有礼的形式。他处理光明的阴影,但他的光明并不疼痛,而他的黑暗仍然显示清晰的轮廓。理想主义者并没有失去与世界的触碰,现实主义者也并不丑陋。

——Ferruccio Busoni 1906年,莫扎特150周年纪念[70]

从Ferruccio的这段话可以明显看到舒曼对他的影响。1956年巴特在莫扎特200周年所做的演讲《莫扎特的自由》,与上述两段话之间有着某种程度的暗合,亦是对其神学思想的某种阐发和印证。

“莫扎特的作品的确如前不久我有幸恰如其分地说明那样:凝重者轻盈地漂浮着;而轻盈者无限凝重地摇曳着。……,或者毋宁说,它的特别之处在于它没有任何矛盾。……从根本上讲,他从未表现过悲剧气氛。他嬉戏着,不停地嬉戏着.”[71]

“在中道的主导之下所发生的一切,毋宁说是以华美方式打破平衡,是一种转化:借助此一转化的力量,光明上升,阴影下沉又不至消失;欢乐超越痛苦而又不解除痛苦;‘是’高过‘非’,而‘非’又仍然存在着。”[72]

因为懂得“始”和“终”的终极意义,懂得万事万物的源头和中心点,也懂得自己的局限,莫扎特似乎一直在嬉戏。天主教神学家巴尔塔萨曾经有力地问道,为什么莫扎特如此卓尔不凡?我的问题是,为什么莫扎特的音乐和生命会呈现出这样的特征和状态?莫扎特的生命和音乐所体现出来的相悖之谜是否体现了“人进入神圣,开始与耶稣基督成为一体”?其音乐中所表现出来的“游戏艺术”是否正表明了他与神同在?

巴特给“和解”下了一个定义:“和解”的意思是“以马内利”,即上帝与我们同在。这即是说,上帝处在由祂所创造的祂自己与我们之间、及我们与祂之间所形成的那个和平当中。[73] 巴特认为,启示的发生伴随着和解,和解确实是启示,但启示本身不一定是和解。[74] 启示发生在和解发生的过程当中。这也许是为什么巴特如此重视和解的原因。正如启示的起源、内容和主体(subject)都发生在和解当中,和解被显露出来和展示它自己也在启示当中。[75] 在巴特看来,启示与和解是不可分的,没有和解的启示是空的,没有启示的和解是沉默的。巴特始终强调,不存在一个自满自足的上帝,只存在一个以马内利的上帝,即与人同在。巴特神学从在西方盛行已久的奥古斯丁的传统中解放出来,上帝所渴求的不再是与罪的斗争,而是启示祂的恩典、信实和人性。在巴特看来,和解(与神同在)即是上帝对自身信实和与人盟约关系的启示。

对于巴特,三一论是与启示概念紧密相连的,而且是建立在上帝三位一体自我展开之中的上帝启示的严格意义上的。巴特的这个思想是从黑格尔的绝对宗教的思辨神学发展而来。在黑格尔的宗教哲学里,基督教的基本概念,如“启示”“道成肉身”和“和解”,都成为哲学的主题。黑格尔在《精神现象学》里认为,绝对精神是“在自身中的精神”(三一体)、“外在化的精神”(圣子的王国)和“在自己的充实状态中的精神”(圣灵的王国),其中“外在化的精神”也就是圣子王国的第三个环节,即是“得救与和解”。当已经形象化和取得人的形象的意识重新抛弃它的直接的形象和存在,并返回到它本质中去的运动,它就成为精神的了。只有返回到自身的本质才是精神。这就是神圣本质同对方的和解,特别是同对方的思想、同恶的和解。这也就是神人的和解。[76] 但是,巴特与黑格尔三一论的启示概念也有不同。黑格尔不是首先把世界的和解、而是已经把世界的创造理解为上帝的启示活动,而巴特则把启示概念留给了在耶稣基督里发生的神人和解。[77]

在巴特看来,耶稣基督不是一个静态的存在和本质的问题,它指的是一个启示事件,也就是上帝与人同在的和解事件。巴特特别强调耶稣基督的位格论(de persona Christi)和作为论(de officio Christi)不能分开。巴特认为,基督的存在和本质要从上帝的启示来看,祂的位格是上帝的自我启示事件,是上帝亲自与人的和解行动。我们只有从上帝的启示行动才能理解基督的位格,[78] 所以,“上帝与我们同在”(即“和解”)并不是一个概念,而是一个事件,一个上帝通过耶稣基督对我们人的救赎事件,一个上帝特殊地显示自己的行动、存在与生命的启示事件。[79]

卡尔·巴特

莫扎特晚期的两首重要室内乐作品A大调单簧管五重奏(K581)和A大调单簧管协奏曲(K622)风格上已臻纯净和通透。“一切远了,一切也都近了”正是晚年莫扎特和舒伯特作品所达到的境界,许多评论家都提到这两首乐曲所呈现出的透明感和彼岸性。它们似乎已经去除所有矛盾和痛苦,呈现出的状态更接近完全的和解和纯粹的神性。所谓“和解”是人藉着耶稣基督的复活,进入与上帝自身同在的生活统一体而达到的升华。唯有心里顺服和相信,神才会藉着启示对人说话。“随着上帝的自我展示,祂推引和传授给人类认识和理解,这认识和理解自身附着在圣光的神性救赎行动上。在这个神性救赎中以及借助这一神圣行动,上帝使祂自己的存在跟从和伴随着它,重复祂在这一基础上所具有的存在,并从而成为一种恰当的人类的见识和理解。”[80] 巴特神学的“实事性”最终关注的是耶稣基督进入到人的真实生命中的见证。

莫扎特的音乐里有一种难得的欢畅松弛而不压抑。以降E大调小提琴与中提琴协奏曲(K364)为例,比较这首协奏曲中的第二乐章行板与巴赫的《马太受难曲》中的小提琴与大提琴协奏曲中的行板,莫扎特明显对情绪更有控制。在乐思要陷入倾诉的时候被轻快地转化掉了,没有在情绪上停留,他宁愿予人以慰藉和感到惬意的转化。莫扎特不是没有把“内在体验转化为音乐表达”的能力,但他的这种能力是同一种“普遍性”(universality)紧紧相连的。[81] 所以,他的音乐里有“某种刻意的客观”,无论是在器乐作品里还是歌剧里。莫扎特被称为“德意志生存之神”,[82] 其音乐让人领悟到生存的真谛并不是贝多芬式的抗争、而是莫扎特式的共存与转化。在巴特看来,这就是“莫扎特的自由”所包含的秘密。“和解”是在一种新的自我理解方式下关于人存在的启示。[83]

d小调钢琴交响协奏曲(K466)

“借助此一转化的力量,光明上升,阴影下沉又不致消失;欢乐超越痛苦而又不接触痛苦;‘是’高过‘非’,而‘非’又仍然存在着。”[84] 巴特多次提到《约翰福音》开始的经文“生命在祂里头,这生命就是人的光。光在黑暗中照耀着,黑暗却没有胜过”。[85] 莫扎特一些伟大的协奏曲似乎更能体现巴特所说的这种光明与阴影并存的状态。著名的d小调钢琴交响协奏曲(K466)有着古典主义作品中少见的戏剧冲突和悲剧性的性格、以及极为丰富微妙的和声配器,使这首钢琴协奏曲超越了一个协奏曲的体量,近于一首交响曲所能达到的表现力和深度。这首K466是作曲家心目中把莫扎特划入最伟大音乐家的作品之一,贝多芬甚至为K466重写了华彩乐段。“第1-4小节以强烈、沉郁的管弦乐开始,一个相似的织体继续在下面的11个小节里制造了一个比较大的渐强(crescendo)。接着,独奏呈示部的开始引出了一个主题,一个相当适于钢琴独奏的和抒情的音乐形象。”[86] Simon P. Keefen的评述更清楚地揭示了钢琴独奏与刚开始的管弦乐之间强烈的对比:“K466干净地混合了强烈的起伏(指开始的管弦乐)和由强到弱的脆弱性:钢琴独奏的主体出现在独奏呈示部的开始,又出现在发展部”。[87] 古典风格的其中一个成就即是拥有一种复杂的、几乎是矛盾的、同时也是克制的情感;巴洛克的音乐有时情感很强烈,但是情感却相对比较单纯。古典主义风格在感情上的复杂性常常意味着包容,是以光明与黑暗共存。正是这份体现在音乐中的复杂微妙与自制,古典主义才能够容纳黑暗而不走向感伤与虚无,坚守在现实的土壤上。

世人往往未能真正理解莫扎特的音乐,甚至包括一些乐评家。在贝多芬作品强有力的结尾导向的影响力的控制下,乐评家们都对莫扎特小调器乐作品的结尾感到不满意。在他们看来,莫扎特的具有悲剧性和戏剧冲突的作品按照逻辑应该有一个“贝多芬式的有力度的结尾”,而“莫扎特的结尾太轻巧了”。[88] 这让他们感到有些费解。以著名的d小调钢琴协奏曲(K466)为例,它的结尾“毫无疑问有一种在喜剧的自发性中的欢乐是如此的明显——它们要来安慰我们,即使只有片刻——在莫扎特各种各样的喜剧结尾中”。[89] 这是因为莫扎特站在一个更高的层面去看待一切——痛苦与欢乐,生与死,所以他不会让自己沉下去抑或爆发,而是在悲剧中看到欢笑和喜悦,看到上帝创造的完全与共存。

如果莫扎特没有藉着耶稣基督在生命中的同在而使生命发生改变,他的音乐或许听起来是另一番面貌,会展现更多对抗性或感伤的气息。但其音乐给予我们的却是那种毫不费力的轻快。“这种轻快掩饰了所有的悲剧性,正是在温柔的和解的音响中包含了悲剧性。”[90] 在巴特看来,基督与人的契合“建立起一个朝向真正的人的最自由的精神运作”。在耶稣基督之中,他认识到并把他自己当作与上帝和合的世界的一个成员,作为一个尽管有罪、却在基督之中得以称义和圣洁化的人。信仰、服从和忏告耶稣基督,他就在基督之中,因此也在真理之中。他就意识到他的真实——唯一真正的人的——可能性。他就是在行使他的自由。[91] 基督与我们的契合(即“和解”,以马内利)并不是一个概念,而是一个救赎的事件,是上帝启示祂自己,与人的生命同在的启示事件。莫扎特的音乐正是这样一个与神同在的启示事件和历史性的见证。

结 语

莫扎特的音乐创作是一种创造,他和其作品皆为创造物。基督教关于创造的理解,涉及创造是神的恩泽这一原则。首先,在巴特看来,创造就其本质是上帝的恩典。在莫扎特的作品中,可以看到神的喜悦、荣耀和肯定。上帝的喜悦是其创作的根源、开端和终极,其作品是上帝恩典的显露和保存。同时,创造也是受造物(人)自由的意愿,创造了一个与上帝不同的世界。因为上帝希望显示祂对创造物永恒的爱,让祂的荣耀不仅仅显示于祂自身。作为一切事物开端的创造者,上帝在人的境遇中寻找并发现了人,使人从其遭遇中转向祂,并在恩典中给予人的生命以真正的自由。莫扎特作品所体现出来的灵性自由即源于神的恩典和爱。其次,在巴特看来,所有创造物的产生都从属于上帝设置的一个目标,创造物的产生从属于创造的整体和彼此的相互协调关系。上帝协调创造物的所有活动和结果进入一个祂安排好的秩序和整体。巴特对于创造物地位的设定和阐释与古典主义风格及莫扎特的作品暗合。

没有和解,就没有真正的自由。真正的自由是出自于“和解”,即与神同在。这个思想始于黑格尔,是他历史哲学中的一个思想,但后来在这个意义上来理解的人之为人的自由是基督教思想发展的结果,并构成了基督教的世界历史意义。它本身是福音里的思想:“儿子若叫你们自由,你们就真自由了。”(约8:36)。“主的灵在哪里,哪里就得以自由”。(林后3:17)在巴特看来,莫扎特的人生实践了“伟大的自由现实精神”,因为莫扎特深知人的界限,也了解黑暗与死亡,真正把自己放在一个受造物的位置——这是真正的谦卑,真正的自由是来自对造物主和对受造地位深刻的认识与顺服。在这种深刻的认识和顺服之中,基督徒与基督契合与同在,即“和解”。但这种契合并没有使两者失去他们的特征、角色和作用,而是各自有着自己的独立性、独特性和活动。巴特的伦理学关注的并不是神学的理论,而是对生命真正的转化与践行,这也可以解释为什么他最喜欢的音乐家不是巴赫或是亨德尔、而是莫扎特。

体验与神的同在和真正的自由实质上是一种创造。在巴特看来,莫扎特的创作不仅仅是存在,也是与神相伴的参与。莫扎特的音乐创作是一扇开启的门,藉着耶稣基督道成肉身,人得以与神相遇、被提升和被救赎。这种关系的存在使莫扎特真正成为他所是,也使得最大限度的自由和幸福得以可能。

萨尔斯堡,奥地利

(以下内容滑动查看)

注释:

作者简介

▲ 赵炜蓉,复旦大学宗教学博士,上海师范大学宗教学硕士,自幼学琴,曾在南京艺术学院音乐系就读,目前研究领域为西方音乐与宗教的交叉研究、路德神学、艺术哲学和美学研究。已在《基督教学术》(CSSCI)和《国学与西学:国际学刊》(本刊被收入芬兰艺术 & 人文学索引 (芬兰国家图书馆)、美国宗教学 & 神学提要数据库(www.rtabstracts.org), 汤姆森路透新资料引用索引 (ESCI, Thomson Reuters) 和 美国神学图书馆协会数据库 (ATLA RDB, www: http://www.atla.com) 上发表两篇学术论文。

往期文章

曾劭恺 | 巴特的实动本体论:实体与进程的文法

曾劭愷|罪與人性 ——巴特實動主義對奧古斯丁罪論的重新詮釋

瞿旭彤|普遍與特殊:從蒂利希與巴特一九二三年的爭論看兩人神學立場與進路的差異

关注我们

巴特研究 Barth-Studien