“一代过去,一代又来,地却永远长存。”(传道书1:4)

我去的日子,香山的红叶还没有满山灿烂如火,躲过了路上的大堵车和排长队, 躲开了密密麻麻、喧哗嘈杂的人群。

爬不了山,从东侧的一条路慢慢往上走,静宜园零星点缀着貌似生机勃勃的红树、黄叶,显然不是杨朔笔下的那种“黄栌”树。

叶子红如血,如花。如同生命最后的旅程,总会有灿烂到光耀他人的时刻。虽然,这可能只是人生烦心伤痛日子里的一丁点儿美好记忆。

一丁点记忆依然深刻。

“望京远,你们坐小火车早点回家,下次还有机会见面”……

一对自称是浙江人的老年夫妇,亲热地盯瞩另一对住在望京的夫妇。望京在北京东北方向,从香山回去,坐了小火车估计还要倒公交才能到家。

心贴近了,隔着千山万水也能听到灵魂的声音。

他们相熟吗?可能只是年龄相仿,在香山同走一条路,一起拍拍照,念叨念叨那逝去的年代。

怀旧标志着变老,我和老蒋正在一起慢慢变老。

我问老蒋:“ 在香山,我怎么想起许多民国往事, 比如林徽因,比如梁启超, 比如齐邦媛……

老蒋说:“何止啊!1928年北洋军阀和国民党在这儿签约停战,也号称开始一个新时代呢!王朝变更,总有人这样说。”

香山碧云寺,原是清末皇家贵胄休闲的地方,却成了民国这一历史事件的见证地。因为,这里停放过国民领袖孙中山的灵柩。

拜谒领袖,意味着精神上的认同和推祟,继承法统,告诉老百姓自己执政掌权的合法性。

香山碧云寺,1928年7月6日。蒋介石、李宗仁、冯玉祥、阎锡山四个集团军指挥官举行祭告典礼,宣布北洋军阀控制的北京政府垮台,北伐结束、国家统一。

亊实上,国家并未完成统一,仍在动荡和混乱之中。

兵荒马乱, 多数人只是谋生而已。就像杨朔《香山红叶》(二十世纪五十年代)那个老向导,沧桑几十年,不过是生存所迫。

有些人,在谋生之外,总会规划些“理想”去追求。二十世纪二,三十年代派别林立,党派纷争。他们对中国将以何种方式实现“现代化”和国家的富强进行激烈辩论。而梁漱溟、晏阳初的“乡村建设”则寻求另外一种方式实现社会改变。

香山会面那一天,据说蒋介石写了长篇祭文,告慰孙中山,痛哭流涕。

香山祭告典礼之后,张学良东北易帜。蒋介石和他的南京政府决定重建国家,开始了“国民党十年”(1928—1937)的新时期。蒋夫人宋美龄随后发起轰轰烈烈的“新生活运动”,也是这一时期社会精英力图改变普罗大众的努力。

台湾作家齐邦媛说,那时叫做“黄金十年”,是开启“现代化”国家建设,欣欣向荣的十年。可是1999年,当她从台湾返回南京,寻找自己家所在的那条街,那两所学校,才发现如此狭小简陋,“曾有过恢宏建国计划的南京,全然不见踪影”。

齐邦媛

那个“十年”,一批受过良好教育,包括海外留学归国人士纷纷加入新政府。

1928年,林徽因与丈夫梁思成留学美国归来,奔赴东北大学,创办建筑系,双双任教于此。

既是诗人,又是建筑师的林徽因可能自己也未料到,二十几年之后她会有资格参与人民共和国国徽和人民英雄纪念碑的设计。

建议他们去东北发展的的梁启超先生(梁思成之父)1929年离逝,就葬在香山,墓碑是刚学成归来的儿子梁思成设计的。

梁启超先生一生争议不断,对北洋军阀、国民党、共产党都不感冒。

落叶缤纷的香山,一地绚烂,一地明媚,让人感觉暖洋洋的。但是,1931年,林徽因香山养病年日写作的诗歌《情愿》,却有些伤感。

“我情愿化成一片落叶,

让风吹雨打到处飘零;

或流云一朵,在澄蓝天,

和大地再没有些牵连。”

……

东北天寒地冻,她的肺病又发作了。那时肺病常被列为不治之症,又怕传染,不得不隔离养病。肺病病人最讨厌的事,是不知道什么时候就会不停地咳咳咳,甚至咳到吐血……人的体质孱弱如此,思想更多的恐怕是生命本身和自己的家人。

梁家家境那时大概尚可,林徽因在山上的双清别墅租住,清幽宜人。

不过,这已经是她第二次孤身养病了,冷冷清清。虽然她的丈夫梁思成、北平的好友沈从文、金岳霖、徐志摩等,会从城里坐车来看她、照料她。

天气好的时候,梁思成带着她,去附近的寺庙考察古建筑的构造。他们日后共同加入中国营造学社,立定心志,从北平长沙,再到了昆明、李庄,进入乡镇实地调研,坚持一笔一划绘制古建筑图像,钻研古建筑工艺,“把美术创作和日常生活结合起来”,是不是与此相关?

梁思成与林徽因

不过,这可能只是我一厢情愿的推测。在那个时局动荡,四处流亡的年代,诗人也好, 学者也罢,都被生存和生活的重压,压得快喘不过气来了。

1937年,炮弹落在了梁家的小院。寒风凄历的十二月,梁家一家五口从长沙撤往昆明。

林徽因给美国好友费慰梅写信说:“我们已经决定离开此处到云南去。……我们的国家还没有组织到可使我们对战争能有所效力的程度,以致至今我们还只是‘战争累赘’而已。”

我在2011年的十月,也是金秋时节, 从大同往太原沿线走,找到了梁思成、林徽因夫妇发现的应县木塔,辽代的木制结构建筑,保存得如此完整,令人啧奇不已。老蒋开车载着我一路前行,体味不了当年梁林夫妇骑毛驴沿途考察的艰难和辛酸。

可惜,醉心建筑艺术的梁思成与林徽因,却无力保护他们珍视的古建筑和文物。1949年之后,北京的城墙还是拆得七零八落的。

幸好,1955年林徽因病逝,墓碑是梁思成设计的,落款是“建筑师林徽因墓”。

常常去香山看望病中的徽因,还有一个爱蹦爱跳的少年林恒。林恒是林徽因同父异母的弟弟,其母在林家比较得宠,林家大家族关系复杂。林父去世后,林徽因的生母一直跟着她,林恒等也来投奔她。夹在其中的林徽因,左右为难,“磨心”的煎熬是少不了的。

谁也未曾料到,抗日战争一爆发,这个被金岳霖先生称做“三爷”的活力少年会弃清华而去,报名杭州笕桥航校当了飞行员……1941年前后,在成都的上空,林恒与日军作战时阵亡。

据说,得知噩耗的林徽因把梁思成从成都带回来的一块飞机残骸,挂在床头思念,情怀壮烈。朝不保夕的日子,她甚至不能为弟弟设计一块有名有姓有风格的墓碑。

在四川李庄,躺在稍微软一点的“行军床”上,瘦弱憔悴的林徽因向金岳霖述说林恒生前生后的往事,几次泣不成声。

她心中的痛无法言说。四川阴雨绵绵,李庄又缺医少药,亲人空中罹难,未来没着落的忧虑……即使是性格坚毅,见多识广的她也没办法拎得清,放得下,只好写诗《哭林恒》抒怀,表达思念之情。

“你相信,你也做了,最后一切你交出。

……

而万千国人,像已忘掉,你死是为了谁!”

我想起前两年火爆的电影《无问西东》,西南联大的沈光耀和他的真实原型沈崇诲(毕业于清华大学)、齐邦缓《巨流河》笔下的飞行员张大飞(就读齐世英先生创办的中山中学),还有许多数不清的名字……弃学从军,翱翔天空,壮烈殉国。这么年轻又宝贵的生命逝去,无法不让人动容。

但是,他们的灵魂呢,他们的灵魂会归向何处?

张大飞,东北子弟,日本占领东北后撤回关内,进入中山中学读书,与齐家结缘。从军后,多次与日军空中激战。抗战快要结束前,他的飞机坠落,殉身于河南信阳。

“他是第一个和我谈到灵魂的人”,在齐邦媛的回忆中,张大飞给她念过《圣经• 诗篇》“使我灵魂苏醒”那一段,分享过美国受训归来的梦想——当随军牧师,可惜中国没有。

这是他活下去的盼望,也是他的灵魂寻找的救赎。

1993年,齐邦媛在南京航空烈士公墓,找到了张大飞的墓碑,简简单单,形容他“如昙花”,“在最黑暗的夜里绽放”,却是“那般无以言说的高贵”。

人与人之间生命的连接非常奇妙。回去翻书,肺病、香山、抗战飞行员, 林徽因和齐邦媛的关联不止如此,还有一条奔腾的巨流河,让他们父辈在此相遇……

虽然,她们彼此并不认识。

1925,怀揣革新理想的郭松龄将军看不惯军阀混战,百姓流离失所;挥师北上,直逼沈阳,要求奉系军阀张作霖下台,休养生息,振兴教育。

林徽因父女

当过北洋段琪瑞政府司法总长的林长民(林徽因之父),留学日本、德国的齐世英(齐邦媛之父)纷纷加盟其中。虽然郭松龄早告诉众人,如失败,则大家皆须亡命。

林长民曾就读日本早稻田大学,一直追求立宪政治,参与起草《中华民国临时约法》,带女儿林徽因去欧洲散心,也是为了考察欧洲政治。

寒冷的巨流河在咆哮一一郭松岭1925年12月底战败一一他最终还是没能渡过巨流河,改变历史。

林长民一路跟随郭松岭将军,在逃亡路上不幸被流弹击中身亡。1925年的林徽因,正在美国宾西法尼亚大学攻读美术,他们父女感情深厚,不知道作为长辈的梁启超先生是怎样写信告诉她,安慰她的。

林长民的堂兄林觉民,我们熟悉的革命烈士,在黄花岗起义前写有《与妻书》,情深意又长,是新中国语文教科书的范文。

齐邦媛的父亲齐世英留学返乡,满腔热血要把中国建设成为一个“现代化”的国家。巨流河兵败,齐世英躲进新民市的日本领事馆,得到日本驻沈总领事吉田茂的庇护而幸免于难。那一年,齐邦媛才一岁多,邦媛的母亲带着她在铁岭的乡村苦苦守候与等待。

吉田茂把齐世英称做“最可敬的敌人”。吉田茂在二战日本投降之后出任日本首相,对重振日本经济作用巨大。在二十世纪的六十年代,齐世英出席了吉田茂的葬礼。齐世英后来在台湾出版访谈录,专著有一节《我和吉田茂》。

1926年,齐世英在上海加入国民党,主要负责国民党东北党务,常在南京、北平和东北之间奔波,深为了解日本觊觎中国之心。特别是“九一八”之后,举家不断搬迁,危机四伏,齐世英却还惦记着照顾东北流亡的学生,他从北到南流亡的“家”,也常常是他们的“家”。

童年的齐邦媛,生活漂泊、动荡、不安,幸好家庭关系和睦,带给她不少温暖。

1934年,还在上小学的齐邦媛,被父亲齐世英送进了香山山麓的疗养院。那段记忆中的孤独与恐惧,小孩子面对黑暗和死亡的冲击,一直刻在齐邦媛的心灵深处,难以释怀。

去了台湾,当了教授的齐邦媛,写下《撒石灰的童年》。

那年小邦媛十岁,得了两次肺炎,生命垂危。那所疗养院中德合办,隔离居住。小邦媛是唯一的小孩子,也被要求单独住一个房间,没有人陪伴。漆黑的夜晚是小邦媛最难熬的时候,她忍耐着坚持了一年。

医治无效的病人逝去,疗养院会在他们住过的房间,撒上石灰消毒。有一天,小邦媛的朋友,给她读新文学作品的张姐姐,房间里也撤了石灰。她问姐姐去了哪里,没有人肯直面回答。

齐邦媛与张姐姐

人死后会去哪里?

如此沉重的话题,成人很多都不愿面对,又怎么能给小孩子解释清楚。

1947年,在那个“不是左、“就是右”,“恨不得把头像鸵鸟一样埋进沙子里”的年代,齐邦媛接到台北大学外文系助教的聘书,果断做了选择去台湾。尽管那时“二二八”流血事件刚结束,人们对台湾闻之色变。

1949年,齐世英搭乘最后一班飞机到台湾,他魂牵梦萦的东北,从此再也未能踏上那片土地。在台湾,齐世英当过立法委员,反对蒋介石独裁,被开除国民党党籍;参与《自由中国》雷震等人筹组新党的活动……

台湾内湖的公交车站,二十世纪八十年代,廉颇老矣的齐世英和台大外文系教授齐邦媛有一场触及心灵的对话。

齐邦媛:“你们好残忍,把我一个人送到那荒山上的医院去。”

齐世英叹息说,“我多年投身革命,出生入死,不知道小孩有那么复杂的心理。”他觉得每月花三分之一的薪水给香山的疗养院,让年幼的女儿活下来,就是亲友口中的好父亲了。

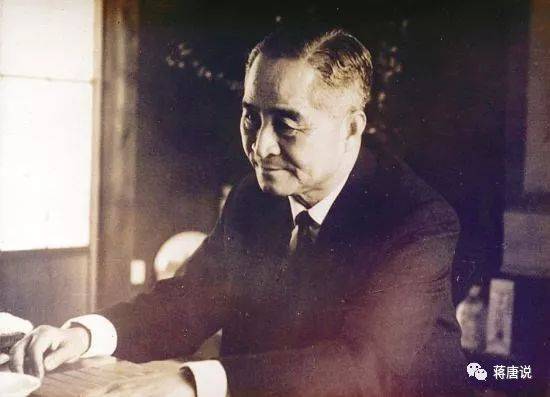

晚年的齐世英多数时候是沉默不语的,仿佛“从汹涌的巨流河冲进了哑口海”,平静无波。

晚年齐世英

他偶尔开口也是念叨往事。假如郭松龄将军渡过巨流河,东北革新如何如何……他反反复复念叨跟随自己在东北“地下”抗日和工作的同志、留下来的同道中人。

1949年后的命运,齐世英通过各种渠道也早已了解。

“那些人都是爱国的知识分子,如不去革命,原可以适应生存,养家糊口”……

1987年,齐世英在台湾溘然长逝。

歉意是真诚的,可逝者已逝,历史和人生都无法假设。惟愿他们的灵魂平安;惟愿活着的我们警醒,在历史和人生的岔路口找到我们灵魂的锚,行在正道上。

1993年,已近七十岁的齐邦媛首次回到大陆探亲。她的回忆录里中摘录《传道书》3:2-7的句子。

“生有时,死有时;

……

杀戮有时,医治有时;

拆毁有时,建造有时;

……

寻找有时,失落有时;

保守有时,舍弃有时;

撕裂有时,缝补有时;

静默有时,言语有时;”

… …

参考资料:

1 岳南. 南渡北归. 长沙:湖南文艺出版社,2015.

2 齐邦媛.巨流河.北京:三联出版社,2010.

版权声明:部分图片为作者拍摄,部分历史图片来源于网络

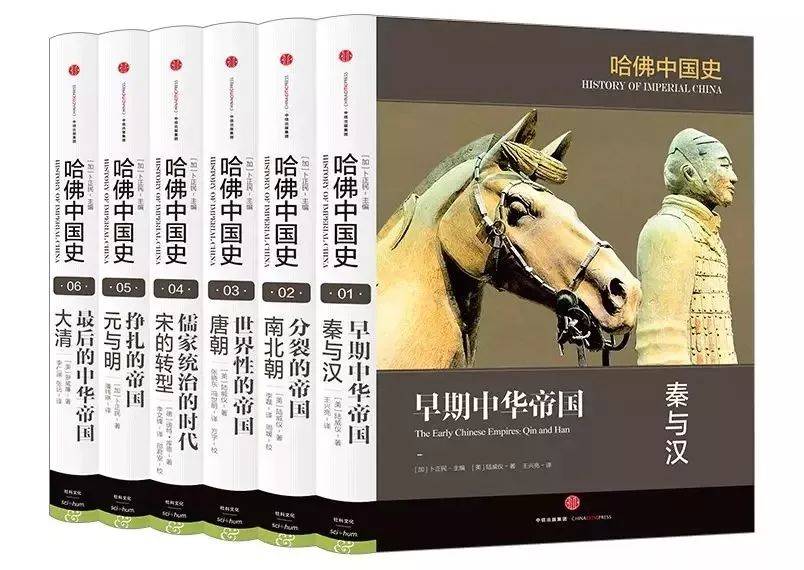

WORLD BOOK DAY

(点击图片了解详情)