文/欧力仁

编者按

“人”在上帝创造中有着什么样的地位、价值以及本质?究竟通过什么,我们才能获知人赖以生存的依据?上帝为何创造人?我们能通过现成的理论或方法来理解神迹吗?

欧力仁老师在本文试图探讨以耶稣基督为出发点和终点的巴特神学人学。在巴特看来,人完完全全只能透过信仰来理解神迹,上帝创世是出于上帝永恒的爱。而“上帝在耶稣基督之中赐予人恩典”是神学人学唯一合法的出发点,它不仅是神学人学的认识基础,还是作为受造物存在的存有基础。人类失去了起初上帝赋予他们的神圣形象,却得以在基督里发现一个崭新的形象,并得以重建。欧力仁老师认为,巴特《教会教义学》中的神学人学坚持了他的初衷:谨守神与人之间应有的分际。因此,巴特不同时期的神学并非相互矛盾的两个教义,而仅仅只是两个不同的角度。进一步地,欧力仁老师探究了潘能伯格对巴特神学人学的批判,潘能伯格针对巴特的批判而提出的神学公共性、人对世界的开放性、人类对罪的共同经验等观点,为巴特的人学建立了一座步出教会的藩篱、与外界对话的桥梁。

本文推送时略有修订,原载于:歐力仁、鄧紹光編,《巴特與漢語神學II——巴特逝世四十周年紀念文集》,香港:漢語基督教文化研究所,2008,頁267-291。推送时已获出版单位授权,特此鸣谢!

本節所要探討的是巴特神學人學的起點,他將神學人學的焦點完全地聚集在耶穌的身上,企圖從上帝在耶穌基督裏所成就的聖工來確立「人」在上帝創造中的地位、價值及其本質。如此說來,在巴特眼中,耶穌這一位既平凡又特殊的人,不僅是一切所有人類存在的本體論基礎,而且是認識論基礎。更清楚地說,唯有透過耶穌的眼光、以及「創造」的終極目的,才能知悉人賴以存在的依據,並且真正地認識「人」。

就認識論的基礎而言,欲了解一切有關「上帝為何創造人」的真理,勢必先探究「創造的本質」。巴特首先指出,上帝的創造乃是一件超越人的經驗與理性的神跡,因此無法借助任何現成的理論或方法來說明和證明,並給予某種合理性;人完完全全只能透過信仰來理解它。他說:

創造的教義是一種信仰,它既不是人天生便能夠洞悉的,也不是人可以通過觀察和邏輯的思考而理解的;人沒有這種天賦和能力。事實上,人只能在信仰中才能全然地明暸它的豐富意涵。換句話說,唯有在接受和回應《聖經》對上帝的見證才能實現……。就是這樣的信仰和教義,讓我們能夠與全體基督徒一起宣認上帝是天與地的創造者。1

”

其次,巴特強調,創造既非宇宙中的一個偶發事件,亦非出於上帝的必然性,「而是出於上帝永恆的愛」。因為,根據《聖經》的見證,上帝的本質是愛;他是一位為愛而自由創造的上帝。除了「愛」這一個理由之外,創造行動是「不可理解的」。這就是為甚麼對巴特來說,人存在和本性彰顯了上帝的恩典。2

上帝之所以創造的原初和基本意願就是為了拯救人。作為一個救贖的事件,它(創造)肯定和啟示了上帝和人之間不可分割的關係。此一關係在其他受造物存在之前便已經被上帝自由地決定了。人之所以成為人表示他們乃是上帝為了拯救而揀選的……,絕對不是因為上帝虧欠人甚麼,所以才拯救他們;更不是因為人擁有任何美德。完完全全是上帝出於自願的。3

”

再者,既然創造是出於上帝的愛,那麼,創造的過程就「在耶穌基督中達到高潮,成為拯救的歷史。」換言之,上帝透過耶穌基督來愛世人,「尋找失喪者,領人悔改,讓人倖免於審判之苦,並允諾賜予人永恆生命。」4

為了認識人類這個特殊的生物,這個世界從不同的角度提出了各式各樣的人類學,例如,生物學、倫理學、法學、歷史學……等等。然而,巴特堅持,「上帝在耶穌基督之中賜予人恩典」是神學人學唯一合法的出發點;他不但是神學人學的認識基礎(noetic / epistemological foundation),同時亦是作為受造物的人存在的存有基礎(ontic / ontological foundation)。他認為,唯有憑藉着這恩典才能夠真正地認識人,因為,人的本質奠基於這恩典之上,缺乏了這一個基礎,一切對人的「認識」都將流於自我欺騙和虛幻。巴特評道:

那些虛幻充其量只不過是人類為了自我理解所需的假設罷了:也許,人的存在是獨立於其他人的存在;也許,人是一個道德理性存在,有別於自然並在某種程度上成為自然的主人;也許,人是一種能夠透過行動來證明自己具備自我限制和自我超越的存在;也許,人是一種生活在他所屬的種族歷史中的存在,不但能體驗歷史而且還能創造歷史的存在。這些是人類為了自我認識所提出氣最具體的和最可行的必要假設。5

”

巴特強調,這些五花八門的假設僅僅說明了人類存在的多重現象,但是無法解答諸如「人類何以能夠存在?」、「人類如何存在?」、「如何認識人?」等本質的(intrinsic)、後設的(meta-)*問題。他相信,如果從「上帝在耶穌基督之中賜予人恩典」這一事實出發,就能獲得答案。巴特深信,從這一點出發所獲得之「人的定義」絕對不會抹煞或模糊人類存在的任何現象。這一定義也不致和人類為了自我理解所提出的諸多假設(生物的、道德的、法律的、歷史的……等等)產生矛盾。相反地,這一定義為這些假設提供了堅實穩固的基礎。然而必須注意的是,這一定義與它們最大的不同點在於,它揭露了人的本質,指向真正的人。他說:

正如上帝透過他的道向人啟示的,上帝在耶穌基督之中對人的愛,……當我們看見上帝在耶穌基督裏的榮耀時,我們同時也看見了卑微的、遭責備的和受審判的罪人,失落的受造物。只有如此,只有在審判的烈火之中,人類才能被超拔被救贖;同時也作為上帝在永恆之中所揀選和肯定的受造物。這就是真正的人——接受上帝在耶穌基督裏所賜下之恩典、也是反映上帝恩典的人。6

”

談完了神學人學的認識論基礎之後,巴特轉而論述它的本體論基礎。他強調,人性的本體論基礎是建立在「耶穌基督的人性是一切人性的根源」這一個事實上。假如選擇其他的出發點來進行神學人學的研究,必然僅能觸及人的表像,無法深入其核心,無異於緣木求魚。如此一來,神學人學勢必喪失了上帝所賜予的根據點——一個超越人性枷鎖的判準,也是唯一能夠發現人的本質的途徑。「在這一點上,神學的人類學沒有別的選擇。如果它試圖從其他的角度去發現和回答人的真實存 在的問題,它就不是或不再是神學人類學了。」7 神學人學的本體論基礎之所以指向耶穌無非是因為,從人性的角度而言,他也是一個受造物。然而,他不單單是—個普通的受造物,也是一個特殊的、具有代表性的受造物,「透過其存在,我們得以直接與上帝的存在對遇。透過耶穌基督,身為創造主和救贖主上帝的啟示和榮耀獲得最完美的彰顯」。8 這個本體論基礎乃是《聖經》所明示的。

聖經關於(耶穌)這一個人的信息,對其他事情而言,具有本體論的重要性。換句話說,提到這一個人,便等於提到所有其他人——包括那些在他之前和在他之後的人,那些知道他和不知道他或者不直接認識他的人,那些接受他和拒絕他的人——他們曾經或仍然是受造物,不論是就生活環境、友誼或是歷史而言,這一個人和其他人都沒有兩樣。這表示,每一個人的存在和本質都是通過耶穌來決定的。因為這一個人,生存在任何時空的人都改變了。也就是說,如果他沒有成為人,人就不會如此地存在,因為耶穌的本質就是人的本質。他是我們的鄰居、同伴或兄弟。因此,人在這一事情上別無選擇。……沒有這位鄰居,人就無法成為人,因此,我們絕對不能與這位鄰居割裂。9

”

巴特堅稱,《聖經》從沒有訴諸其他基礎——人的理性、身份、尊嚴或內在的人性——來建立人的本質。唯獨為耶穌做見證,並且不斷地宣告:唯有藉由他,人才能認識上帝。除了奉耶穌的名之外,神學人學沒有其他的前提,因此人與耶穌有着無可置啄的連續性。所以,神學人類學絕不能棄守「耶穌是唯—的本體論基礎」這一個堡壘。10 然而,必須注意的是,巴特強調,透過耶穌與人的共通人性來建構神學人類學時,有一個不可逆轉的順序。也就是說,人只能藉由《聖經》所見證的耶穌來認識人自己(神學人學),而不能反過來,經由觀察人來建構一「耶穌學」(Jesuology)。

巴特就是根據「耶穌基督」這一個雙重的基礎(認識論和本體論)來發展他兩個階段的神學人學——早期的「本體的神學人學」(ontological-theological anthropology)和晚期的「存在的神學人學」(existential-theological anthropology)。以下就分別敘述這兩個時期的觀點。

當巴特所主導的「認信教會」(the Confessing Church)於一九三四年發表那一篇明顯反對「自然神學」的〈巴門宣言〉(Barmen Declaration)後不久,他昔日的神學盟友布倫納(Emil Brunner)以一封名為〈自然與恩典〉(Nature and Grace)的公開信來挑戰巴特對自然神學的攻訐。11 布倫納在信中採取了與巴特截然不同的立場,極力地為自然神學之合法性辯護,並聲稱「我們這一個神學世代的任務便是,從過去的歷史中去尋找真正的自然神學(natural theology)。」12 布倫納總共提出六點來說明自己的立場,其中最主要的是論及「上帝的形象」(imago Dei),其餘五點則是該要點之補充與強化。13 這一個突如其來的挑戰讓巴特首次認真而嚴肅地看待「上帝的形象」之教義。由於當時歐洲大陸(特別是德國)面臨的社會政治危機,促使巴特不得不正視該教義的重要性、以及布倫納的言論在當時對基督教信仰所造成的衝擊。巴特不僅擔心布倫納那一番推崇自然神學的言論會將他在《〈羅馬書〉釋義》(The Epistle to the Romans) 裏所確立、並且在《安瑟倫》(Fides Quaerens Intellectum: Anselm’s Proof of the Existence of God in the Context of His Theological Scheme)中強化的神學方向拉回原點,更令他憂心的是,那些觀點恰好為親納粹的「德國基督徒」和準備與希特勒(Adolf Hitler)政權妥協的人士鋪了一條康莊大道。因此,巴特用極為簡潔和嚴厲的口吻,〈不!回答布倫納〉(No! Answer to Emil Brunner),14 來回複布倫納的公開信。巴特斷然拒絕任何形式的自然神學,並且批判一切傾向自然神學的論調,因為他認為,自然神學是「任何……一種自稱為具有『神學性』的系統,……但是其主題根本不同於(上帝在)耶穌基督裏的啟示,即使方法也與《聖經》詮釋的體系有差異」的思想。簡而言之,「自然神學是一條主張『人可以在上帝於耶穌基督裏的啟示之外與上帝聯合』的教義。」15

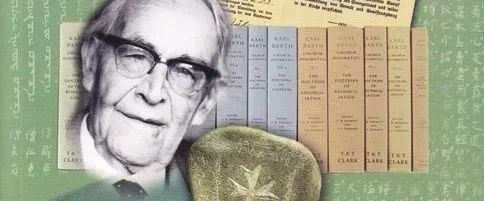

△Karl Barth’s first draft of the Barmen Declaration

在〈自然與恩典〉一文裏,布倫納強調,雖然始祖亞當的墮落讓人類原本擁有之上帝形象(the original Image of God)的內容(material)消失殆盡,並且失去「原有的義」(justitia originalis),以致於喪失了實踐「上帝眼中視為好」的能力與動機,但是,誠如《創世紀》一章26節和《詩篇》第八篇所言:上帝創造世界萬物時,為了一個特別目的而賦予人類一項殊榮,所以使他們優於其他的受造物。這一項殊榮就是「背負他的形象」,因着這一個特別的功能(function)或呼召(calling),即使是罪人,也仍然擁有他的形象之形式(form);該形象讓人類和上帝之間有了共通性——兩者都是有責任感和具備語言和思想之溝通能力的主體。16 正因為這兩樣特性,人類才有被拯救的可能性和必要性。因為,倘若沒有溝通的能力就無法接受、明暸上帝的啟示,其次,人如果可以不必為自己的言行負責任的話,就沒有犯罪的可能以及拯救的必要。布倫納特別從「形式」和「內容」兩個層次來論述上帝的形象。他強調,人類墮落之後,「就外在形式而言,上帝的形象絲毫未損,無論有罪與否,人都是有責任和有溝通能力的主體。就內容而言,上帝的形象卻蕩然無存,因為他們是徹徹底底的罪人,以至於內在無一不被罪所敗壞。」17

巴特強烈反對此一論調。他認為,布倫納所說的,「人類僅憑那有別於動物之外在形象(formal likeness of God)就足以讓他們接受上帝啟示」的論點儘管確立了人性在受造萬物中的優越性,卻也眨低了基督的地位。巴特雖然接受《創世記》「上帝照着自己的形象造人」(ad imaginem et similitudinem Dei)的教義,但是他也認為,人類墜落之後,該形象就蕩然無存了,成了「瘋狂」(mente alienati)之徒。也就是說,人類墮落之後,儘管仍然保有人的外形,而沒有變成其他動物,但實質上卻和動物一樣,聽不見上帝的聲音,也不具識別啟示的能力(亦即不具溝通能力),一直要到人相信基督,並且在他裏面成為新造(de novo)的人,人性得以更新,上帝的形象才得以恢復。18 巴特相信,「除了子和子所願意指示的,沒有人知道父」這一段經文明確地指出這一個事實。因此,若不是心意更新、重生的基督徒就無法接受啟示和得救。巴特認為,「人的理性與道德良知」不等於「上帝的形象」;理性與良知絕對不是人類賴以「獲得啟示」的能力(Offenbarungsmächtigkeit),更不是得救的必要條件。反之,基督不但是唯一的啟示,而且是人類得救的充分條件。19

總之,此時此刻的巴特堅信,「墮落」使人類失去起初上帝賦予他們的神聖形象,但是在基督裏卻發現了一個嶄新的形象,並且得以重建。因為,耶穌基督是縫合罪在聖潔的上帝與墮落的人之間的裂縫的唯一中保。

十一年之後(1945年),巴特在《教會教義學》的第三卷第一冊裏再度提及「上帝的形象」,所不同的是不再重彈「人類失去了上帝的形象」之舊調。因為,巴特重新檢視《創世記》一章26節後發現,它清楚地記載着,人類不是被創造而成為(created to be)上帝的形象,只是按照(created in)該形象被造而已。換言之,人類根本未曾擁有過該形象。既然不曾擁有,就無所謂失去。他指出,

我們當然無法推掄出人類因為墮落而部分地或完全地、形式地或實質地喪失了上帝的形象。……《創世紀》第一、二章的故事或其他部分都沒有提到有這麼一個最初的完美之人(original ideal man)存在。這就是為甚麼《舊約》的其他地方或是《新約》裏都沒有任何經文記載着那—種完美的狀態被毀壞。人類既無法遣留、也不會喪失他們原先所沒有的。20

”

對巴特而言,「人類是照着上帝的形象所創造的」這一項事實不表示,人類自身(per se)蘊含了得救的條件;他仍舊相信,創造主上帝與受造的人類之間依然存在着無限的本質差異(infinite qualitative difference)和「不可逆轉性」(inconvertibility)。上帝與人(Divine-human)共存不可以被轉換成人與上帝(Human-divine)共存。正如托倫斯(Thomas F. Torrance)的理解,「上帝按自己的形象創造了人,但我們不能把此過程逆轉過來,從檢視人的形象出發,進而根據我們在人身上學到的東西來談論上帝——這是神話的方法。」21 人類依然無法繞過(bypass)基督這一位中保(the Mediator)直接地認識上帝,而且只能藉由間接的方式來認識他。

巴特主張,人類若想認識上帝的話,必須謙卑地承認自己僅僅能夠透過類比的方法,然而絕對不是被他視為「敵基督的發明物」(the invention of Antichrist)之「存有的類比」(analogia entis),22 而是藉由「關係的類比」(analogia relationis)。23 因為「存有的類比」雖然憑恃着理性(而不是信仰),企圖在人類(human beings)和上帝(the supreme Being)之間建立一個共同的基礎——「存有」(being)——以便建構一個「由下(人)而上(神)」的認識論。此一類比方法看似成功地逆轉了創造主與受造物之間的順序,並藉此證明上帝的存在,然而,此一認識論卻無法教導人認出他是創造者、複合主和拯救者,24 反之,「關係的類比」根據《聖經》的教導,從三位一體的位格之間、上帝與人、人與人和男與女之間的正常關係中正確地認識上帝。換言之,「存有的類比」是哲學的臆測,「關係的類比」則是上帝的啟示,在巴特的思想中,兩者是矛盾的概念,永無交集。

巴特指出,《創世記》一章26-27節和二章18節那兩處「上帝造人」的經文清楚地傳達出一個重要的信息,亦即,上帝的形象與樣式是「複數的存有」。25這說明了上帝的形象表現在人類的共同性(co-humanity)之中——無論男性或女性都無法單獨地、完整地彰顯上帝的形象。巴特強調,很多《聖經》學者都忽略了《創世記》一章26節所表達出的深邃意義:上帝在本質上是一位差異(differential)和關係(relational)的存有;他的本質是由位際(interpersonal)間之「愛的共存與合作」(loving co-existence and co-operation )所形成的。26 他認為:

釋義者們一再地忽視這一段經文(《創世記》1:26-27)本身所提供之最可靠的解釋,不但不加以思索,反倒訴諸各樣恣意捏造的理論來說明上帝的形象,豈不令人驚訝嗎?……難道有甚麼會比根據這一個清晰的指示——被造者的形象與樣式意味着他們的存在是有差別的,譬如,男與男和男與女之間的差異、並存和關聯——所推斷出的結論更清楚嗎?27

”

除了此處經文之外,他也另外援引《加拉太書》三章26-29節為例,來說明人的「獨特性」和「共通性」之間的對話-辯證關係。該段經文如此記載:「所以,你們因信基督都是神的兒子。你們受洗歸入基督的都是披戴基督了。並不分猶太人、希利尼人,自主的、為奴的,或男或女,因為你們在基督裏都成為一了。你們既屬乎基督,就是亞伯拉罕的後裔,是照着應許承受產業的了。」巴特指出,保羅在這段經文所要傳達的信息是,根據上帝普遍地賜給每一位基督徒、並且讓他們透過信心來接受恩典、以接納他們成為兒女、以及洗禮等事實來看,他絕對不可能使基督徒彼此之間存有階級意識和敵意。因為他們在基督裏成為一體,享受同一個恩典,並且一同過着感恩的生活。但是,這並不暗示着,在基督裏男人不再是男人,女人亦不復為女人;他們仍然保有自己的存有。28

在巴特的概念裏,「個別性」(individuality)源自於人與人之間的互動過程;沒有「他人」,就無「自我」可言。然而,這並不表示自我的「個別性」必然會消融於「團體性」之中。由此可知,做為承載祂的形象的男與女、不同的人所擁有的也是一種差異和關係的人性。這就是巴特所謂的「關係的類比」——從神聖存有的本質(divine ontological essence)獲知人性的存有結構(ontological structure)。此認知的過程與順序是不可逆轉的,否則將犯與「存有的類比」相同的錯誤。他說:

在本質包含了我和你的上帝、以及含有男女兩性的人性之間存在着一個清楚而簡單的相似性,也就是關係的類比。在上帝裏面的那一位召喚人的我(the summoning I)和被召喚之神聖的你(the summoned divine Thou)之間的關係不但反映在上帝與他所創造的人類之間的關係中,也反映在……男和女,也就是人類本身的關係之中。29

”

以上幾番與十多年前看似截然不同的論調,令當年與他針鋒相對的布倫納驚訝不已,並盛讚他為「新巴特」(the new Barth)。30 不過,儘管布倫納大致贊同巴特所提出的「新觀點」,並且認為他們兩者之間擁有不少雷同之處,31 他依然對巴特提出深入的批判。布倫納指出,即使他同意巴特的主張,「上帝與人」以及「人與人」之間的「我—你」關係存在一種所謂的「關係的類比」,但是,他也指出巴特的矛盾之處。因為,「當巴特不斷地強調人類在他們的關係中所擁有的存有時,……很明顯地,關係的類比業已成為存有的類比了。」32 換言之,巴特過分地強調人類在此特殊關係中的存有地位,以致於幾乎讓「關係的類比」淪為「存有的類比」,也因此給予巴特自己極力反對的「存有類比」有了死灰復燃的可能性。

巴特的「創造論」暗示了「上帝的形象」包含了一個深邃的神學意義——聖約。論及「創造」時,巴特提出了兩個重要的神學洞見:上帝的創造是他與受造物所立之聖約的外在根據或形式;聖約則是創造的內在意義或基礎。33 他說:

創造是聖約的外在基礎,聖約是創造的內在基礎……。因為,創造者上帝的智慧和全能……是一種不求回報的愛。……「立約是創造的目的」這一事實,並非本來不屬於「創造」的添加物,……它自身就足以說明創造的本性,也因此設定了創造物存在的目的。歷史所需要的便是這一種「使創造成為必要和可能」的聖約。假如,創造是聖約的外在基礎,那麼後者即是前者的內在基礎。倘若,創造是立約的形式前提,那麼後者則是前者的實質前提。如果說創造在歷史上優先於聖約,那麼聖約在實質上必定是優先於創造。34

”

對巴特而言,創造有其重要的神學意義,因為上帝透過它來傳達旨意、彰顯計畫和頒佈命令,而創造之核心意義、最具體的前提和內在的依據就是神聖的約。上帝所立的聖約就是導向複和(reconciliation)的恩典,由於此一恩典聖約的存在,橫跨在人與上帝之間的裂縫才得以彌合。既然人類身為受造物的一分子,那麼循着「創造-聖約」關係的脈絡可以得到一個雙重的神學命題:上帝在基督裏所揭示的神聖形象是復和聖約(reconciling covenant)的外在確據,而復和的聖約則是該形象的內在意義。巴特指出,復和是制訂聖約的目的、以及所要達成的目標,因此那紙神聖契約的內容已經在基督裏履行了。上帝透過道成肉身的耶穌基督,明確地對相信他的人宣吿複和的行動已經實踐了,並且應許將來整個拯救計畫的完竣,讓重生的基督徒得以明了,披掛在自己身上之形象所蘊含的深邃意義,心存盼望地接受基督為他們所成就的事工,而且參與其中,亦即在基督裏與上帝和他人建立新的關係。35

基於前面的觀點,巴特覺得有必要對於「歷史」(Geschichite)的概念作一番重新的界定。他所謂的「歷史」就是「上帝出於恩典的揀選、以及人感恩地接受與順服」的過程。歷史就在「恩典」(上帝的行動)和「感恩」(人的行動)的「辯證一對話」(dialectical-dialogical)中展開,不斷地往前進。36這一個歷史實際上就是「聖約史」(covenant-history),37 是聖約的實在(reality);它不只突顯了上帝藉由耶穌基督與人建立的關係,也揭櫫了人與人之間最佳的關係模式。因此,「聖約」不單單指涉「關係」的概念,更是指上帝出於愛和自由而在基督裏所完成的計畫和人的回應行動。

人的存有就是一個答案,更明確地說,人是為了答復聖言而存在的。……人從聖言獲得了生命不只是因為接受了他的禮物而已,乃是因為人類回應了他,並且……歸順他。這是一個負責任的行為。當人負起責任的時候,會把自己當作答案來回應聖言……。這就是人之所以為人的原因。38

”

人類凡事都要向上帝負責;他們的言行舉止都不可逾越他的規範,因為人類是上帝的「聖約夥伴」(covenant-partner)。「真實的人與上帝同住,是(他的)契約夥伴。……所以,真正的人絕對不會過邪惡(godless)的生活——沒有上帝的生活。」因為,「他在聖約的歷史之中被上帝揀選和呼召成為他的夥伴」,所以,所做所為都必須對上帝負全責,以便履行身為聖約夥伴的義務。39 聖約的內容就是用尊重、寬容、互惠、犧牲的態度與精神來與上帝、他人和自然環境建立「我-你」的和諧關係,而非以鄙視、壓迫、剝削、宰製的心態來製造「我-它」的對立關係。

麥克萊恩(Stuart McLean)由聖約的角度評論道,巴特所強調的是一種存有學(ontology)層次上的對話-辯證式(dialogical-dialectical)人論。此種人學主張,人與上帝和其他人之間始終維持「既分離又聯合」的微妙關係;處於此對話—辯證(分離與聯合)關係的雙方彼此對立、競爭的同時卻也相互聯合、合作。這表示,上帝所賦予人的是一種「關係性」(relational)或是「生辰性」的本質。換言之,「人性」必須在「了解與被了解、言說與聆聽、支助他人與受助於人」的雙向(dyadic)文化一社會性互動過程中才能逐漸獲得實現和趨於完善。如此才能彰顯「上帝按照自己的形象造人」的真正目的。麥克萊恩認為,聖約的實在性就是在這一種特定之對話一辯證的互動形式中之行動與關係獲得彰顯與證實。40

△Stuart McLean(1948-2017)

布倫納表示,他最無法接受的是巴特的新罪觀、以及所衍生出的諸多觀點。因為巴特主張,上帝所賜與人的是一種根本的(primary)恩典,任何因素均不足以剝奪和消滅它。因此,即使後來人類的行徑逾越了上帝原先與他們訂下的聖約,但是仍然無法抹滅聖約的有效性;人類依然是上帝的「聖約夥伴」。然而,布倫納根據《聖經》的觀點強調,儘管罪人在「墮落」之後仍然具有形式上的上帝形象(formal image of God),但這只是一個不具實質內容的形象;換句話說,罪人絕對不再是恩典之約的維持者和受惠者;因着墮落的緣故,聖約之有效性業已消失殆盡。唯有透過耶穌基督的拯救(有別於創造之恩)方能「回復」(或重建)到聖約應(原)有的狀態。41 布倫納認為,一九三四年的巴特因為過度強調「救贖之恩」以至於忽略「創造之恩」,然而時至一九四八年(《教會教義學》第三卷第二冊),巴特的立場卻有了一百八十度的轉變。他指出,在巴特不同時期的著作中:

巴特有時說,「罪是一種存有論上的不可能性(ontological impossibility)」(即不可能發生),「罪不是實體」,只不過是虛無(nothingness)或非存有(non-being),但是有時卻又說,我們必須承認自己是會墮落的罪人。42

”

換言之,布倫納認為,《教會教義學》第三卷第二冊所持有之觀點與早年完全相反,嚴重地自相矛盾,無法自圓其說。他認為,「罪」絕非僅僅是「潛在的」、「中性的」或是「非實在的」,因此,「罪人」也不是如巴特所言,只是對實在產生疑惑的人,而是本性實際上已經被扭曲的人。所以,除了耶穌基督之外,沒有任何人可以稱為「真實的人」。43

針對布倫納的批判,筆者以為,和早期的觀點相較 之下,巴特《教會教義學》中的神學人學並沒有改變初衷;他依舊忠實地謹守神與人之間應有的分際。因為,「人類所背負的神聖形象絲毫不影響他們和其他受造物共有的受造性」;在他們身上所顯現的上帝形象只是「副本而非原版,影像而非原型」。44 因此,毫無疑問地,上帝和他形象(人類)之間永遠都處於一種「並存的對立」(coincidentia oppositorum)之狀態。不過,儘管巴特一再地強調形象(the imago)絕不等同於人性(humanum),兩者不能混為一談,但是他並不認為兩者毫無干係。事實上,巴特相信,儘管人類僅僅是按照(created in)上帝的形象被造,而非受造成為(created to be)上帝的形象,但是,該形象實乃人性賴以生存的內在基礎;缺乏它,人性則無以立足。巴特並沒有再深入地說明形象、人性、受造性……等等概念的意涵為何,因為他認為「人性」不是抽像的觀念,而是一個具體的、實際的「關係之存有」(being-in-relation),所以在概念的層次上探討人性是無意義的,可能會遭遇康德所說的「二律背反」(antinomies)的窘境。45

然而,可以理解的是,「人按照上帝的形象被造」對巴特來說是一項愛與恩典的宣吿;真正的意義是「上帝在基督裏體現了對人類的愛」。唯有在效法耶穌基督那一種無私的愛的現實生活中,才能真正地領悟、體會人性,因為耶穌基督就是上帝的形象,也就是最真實的人性。46 所以,巴特才斷言;人性之所以擁有一個本體論的基礎乃是因為,耶穌自己也是「萬人之中的一個人」。巴特堅持,「在這一點上,神學的人類學沒有別的選擇。如果它試圖從任何其他的角度去發現和回答人的真實存在的問題,它就不再是神學人類學了。」47

總的來說,不應該將巴特不同時期的神學人學視為相互矛盾的兩個教義,而是同屬於一個教義之兩個不同的角度。早期的巴特從救贖的觀點來突顯人的軟弱與墮落,晚期的巴特則從創造的向度來強調人的尊貴與價值,儘管強調的重點不一,然而兩者都是以耶穌基督為軸心。因此,可以將這兩個不同角度的人學分別稱為「本體的人學」(ontological anthropology)與「存在的人學」(existential anthropology);前者關注人性的形式與內容,後者側重人的實存狀態。48

此外,巴特對「上帝的形象」(人)所做的神學反省49可以歸納為下列五點:一、「上帝的形象」在基督裏獲得了最完美的彰顯;二、「上帝的形象」必須透過關係的類比這種間接的方式來理解與認識,因為上帝是一位讓人無法透徹的關係存有;三、「上帝的形象」意味着兩性和所有人之間的平等、互愛,甚至自我犧牲;四、「人按照上帝的形象被造」的事實說明了,人屬於(而且單單屬於)上帝,然而不等於上帝,所以,縱然人性與生命極為寶貴,但絕對不能妄想取代上帝;五、「上帝的形象」背負着榮耀上帝的使命,因此,舉凡人的言行舉止和思想都要向上帝負全責。

曾為巴特的門生,同時亦是著名神學家潘能伯格(Wolfhart Pannenberg)針對巴特的「團體人論」50提出批判,並強調一種重視「個別性」的人論。潘能伯格認為,巴特的錯誤出自於對「上帝的形象」的誤解,因為,「上帝的形象」不應該被理解為「個體與他人」之間那一種稱為「共同人性」(co-humanity)外在或普遍的關係。因為,作為上帝形象的「人」之所以獨特、有別於其他動物不外是基於人具有「自我意識」或「理性」,並且清晰地意識到自己是處於「以自我為中心」和「對世界開放」(exocentric)的張力之中。他認為,這種強調人類內在特質(自我意識/理性)的人論,比巴特的理論更能突顯人與人之間的關係。因為,「上帝的形象」根本上欲確立的是「人的獨立自主性」而非「人與人的互動」。換言之,唯有先確立「獨特」、「個別」,然後才有「普遍」、「團體」。51

△Wolfhart Pannenberg speaking at a CDU conference in Bonn, 1983

其次,潘能伯格指出,人類從內在的自我意識所確立,進而抒發出之「對世界的開放性」或「以自我之外的基督為中心」(extra se in Christo)在神學人學中也是不容忽視的一環。因為,「對世界的開放性」或「以自我之外的基督為中心」是上帝讓人與他共用團契生活的重要管道。因此,透過對世界的開放性而與上帝會遇、相交乃是人類與生俱來的屬靈能力。然而,巴特卻否認這種能力,導致上帝與人類之間這種固有的(innate)屬靈聯繫出現了嚴重的裂痕,也因而間接地否認「人」在上帝創造中的特殊性和基督救贖的功效。52

另外,潘能伯格對於巴特「真實的人性並未被罪所污染」的主張也不表贊同。對巴特而言,人之所以能看清罪的本質全然是因為罪在耶穌基督裏向人顯現。也就是說,罪的結果由耶穌一人代表承擔,內在於人的那個「真實的人性」則絲毫未損,因此,人並無產生罪感。但是,潘能伯格堅持,《聖經》所揭示的「罪」是對人之「存有結構」的徹底破壞,也是造成人格扭曲的元兇。此類「我所願意的善,我反不做;我所不願的惡,我倒去做」53之意志和行為分裂的狀態,其實是人性共有的痛苦經驗。潘能伯格認為,巴特的罪觀抹煞了「基督教對於罪的教導以及人類實際經驗之間的關聯性」。54

歸根究底,潘能伯格對於巴特神學人學的批判導因於他不同意巴特僅將神學囿於教會圍牆內的做法。所以潘能伯格把神學重新界定為「一種堅持精確性、判斷力和客觀性的科學研究」。55 因此,相較於巴特,潘能伯格對神學人學做了一個徹底的轉向;他堅持以理性來建構一種對外界開放的科學的神學人學。他在一九六七年出版的《人是甚麼?——從神學看當代人類學》(Was ist der Mensch? Die Anthropologie der Gegenwart im Lichte der Theologie)—書中,即開宗明義地表示,

我們生活在一個人類學時代。一門關於人的廣泛的科學是當代思想追求的主要目標。一大批科學研究部門為此聯合起來。在這個問題上,正是這門科學特殊的艱巨性,使它經常意外地觸及其他一些研究。生物學家和神學家在關於人的問題上都達到了相近的認識,部分地也找到了某種共同的語言。56

”

顯然地,不同於巴特,潘能伯格所要建立的是一種嘗試與「各門研究人的科學」對話之「廣義的神學人類學」。廣義的神學人學在「人是甚麼?」之問題上不是訴諸基督教/《聖經》來探究人的「存有地位」,而是「回到了人自身」的立場來看人對世界的「開放性」。因此,廣義的神學人學使得「關於人的學科獲得了史無前例的重要性」。57 潘能伯格所謂的「對世界開放」就是指人所特有的、在本質上有別於動物的「自由」——一種超越加諸於人自身存有上的限制,從而不斷地向他們賴以生存的世界提出挑戰,並從中獲得進展的自由。就因為人不受物理世界束縛,而具備對世界的開放性,因此使人不斷地獲得新的經驗,並對之作出新的回應。這種更新/開放是一個持續不斷的、無限的變化過程。58 他們不但要超脫「既定的環境」和「此在的經驗」,同時想超越「現有的或可能的世界影像」,乃至整個世界。這種意義上的開放性,既是人類可經驗到世界的條件,也是人的使命。「假如我們的使命不是迫使我們超越世界,那麼,我們就不會繼續追求了,而且也沒有繼續追求的動因。」59 這裏的世界是特指既為人所塑造,又能反過來塑造人的「文化」而言。潘能伯格說:

人的使命也超越了文化,既超越了現存的文化,也超越了任何一種尚待塑造的文化。只有當人們看到自己動力超越了任何成果,各種成果只是通往為之目標的道路上的一個階段時,文化塑造過程(世界)自身在人的創造性財富中才是可理解的。60

”

換言之,「人對世界的開放性」是人之所以對內能夠自我形塑成為人、對外展

現為人的必要條件。潘能伯格之人類學的「神學性」也從此點開展出來。他認為,嚴格說來,人在「對世界開放」即是「對某個未知對象的無限依賴性」。而「關於人在無限追求中所依賴的這個對象,語言把它表述為上帝。只有當上帝這個詞指的是人無限依賴的對象時,它才能獲得富有意義的運用。若不然,它只是一個空洞的字眼。」這就是潘能伯格認為,人類學必須是,也必然是神學性的原因。61 因為,

人對世界開放以上帝中心為前提。在沒有清楚地表明這一點的地方,「對世界開放」這個詞也是不清晰的,就好像人被投置在世界上,卻毫不涉及人必須超出他當做自己的世界的一切而提出問題這一點似的。人類此在的這種特性,即他的無限依賴性,只有作為探討上帝的問題時,才是可以理解的。對世界的無限開放性只能產生於人超越世界的使命。62

”

他相信,當代人類學之所以探討「人對世界的開放性」,其精神根源來自《聖經》。因為《聖經》所記載的創造歷史把人描繪為「世界的主人」,這顯然意指:人是上帝的摹本、上帝的代表,即上帝所委派的世界統治者。西方人正是從這裏領會到了「做人的道理」:讓自然服務於人,而人則應超越自然界,探尋「彼岸的上帝」。所以,現代人類學的「系譜」理應溯源於基督教神學,因為它的基本思想仍然無法擺脫「上帝的問題」。他對巴特神學人學的擔憂有其合理性,因為,巴特的神學人學流於基督教本位主義,因而失去與一般人類學之間的關聯以及對話的可能性。潘能伯格強調,失去這種關連性的神學人學將會被孤立在神學的圍牆之內,流於狹隘、不可理解。

巴特的神學人學以耶穌基督為出發點和終點,也是獨一無二的認識論和本體論基礎,也因而逐漸形成早期的「本體的神學人學」和後期的「存在的神學人學」。儘管「神學人學」是無意間才登上巴特神學舞台上的,但是後來隨着時間而逐漸臻於成熟,也提出了彌足珍貴的洞見,足以供世人(不論是基督徒或非基督徒)深思。整體而言,巴特針對這一個教義所做的論述不但重申了耶穌基督的不可替代性,突顯了人類在受造物之中所享有的獨特地位(權利)、當盡的責任(義務),以及本質上的限制(神人間的位置不可互換),同時也說明了「上帝按照自己的形象造人」並非一項無意義或偶然的舉動,而是上帝逐漸實現他的拯救計畫(聖約)的第一步。

此外,潘能伯格針對巴特的批判而提出的神學公共性、人對世界的開放性、人類對罪的共通經驗等觀點也不容小覷。它適切地為巴特的人學建構了一座步出教會藩籬、與外界對話的橋樑。

△ Jürgen Moltmann, Karl Barth and Wolfhart Pannenberg by artist Thor Rasmussen from http://whoathor.com

* 本文原載於《台灣宗教研究》第五卷第二期(2006),頁109-132。經授權轉載,特此致謝。——編注

1. Karl Barth,《教會教義學》(Church Dogmatics; trans. G. W. Bromiley; G. W. Bromiley and T. F. Torrance eds.; Edinburgh: T. & T. Clark, 1936-1958),卷三第一部,頁3-4。

2. 同上,頁95-96。

3. Barth,《教會教義學》,卷四第—部,頁9。

4. 同上,卷三第一部,頁330-332。

5. 同上,卷三第四部,頁41。

* 或譯「元的」。——編注

6. 同上,卷三第四部,頁42。

7. 同上,卷三第二部,頁132。

8. 同上。

9. 同上,頁133-134。

10. 同上,頁134。

11. Emil Brunner,〈自然與恩典〉(Nature and Grace),載《自然神學》(Natural Theology; trans. P. Fraenkel; London: Centenary Publisher, 1964)頁15-64。

12. 同上,頁59。

13. 其餘五點分別為「一般啟示」(general revelation)、「護理的恩典」(preserving grace)、「神聖的秩序」(divine ordinances)、「接觸點」(point of contact)以及「恩典不消滅自然,而是使它臻於完全」(grace does not abolish nature but perfects it)。

14. Karl Barth,〈不!答復布倫納〉(No! Answer to Emil Brunner),載,自然神學(Natural Theology; P. Fraenkel trans; London: Centenary Publisher, 1964),頁67-128。

15. Barth,《教會教義學》,卷二第一部,頁168。

16.此處所指的「溝通能力」含有消極的「接受(上帝)說話的可能性」(Ansprechbarkeit)和積極的「說話的能力」(Wortmächtigkeit)兩種。

17. Brunner,〈自然與恩典〉,頁22-24。

18. 《哥林多前書》五章1節。

19. Barth,〈不!答復布倫納〉,頁8-94。

20. Barth,《教會教義學》,卷三第一部,頁200。巴特在此顯然放棄了先前在《教會教義學》,卷一第一部(頁189、199)裏所堅持的傳統觀點——「人墜落的時候便失去上帝的形象」。

21. 托倫斯著,阮煒譯,《神學的科學》(香港:漢語基督教研究所,1997),頁93。

22. Barth,《教會教義學》,卷一第一部,頁xiii。

23. 同上,卷三第二部,220-221、323-324。韓國學者Jung Young Lee對巴特如何運用類比有詳細的探討。參Jung Young Lee,〈巴特在《教會教義學》中對類比的運用〉 (Kart Barth’s Use of Analogy in His Church Dogmatics),

載《蘇格蘭神學期刊》(Scottish Journal of Theology, 22 [1969]),頁 129-151。

24. Barth,《教會教義學》,卷二第一部,頁93-94。

25. 上帝說:「我們要照着我們的形象、按着我們的樣式造人……。上帝就照着自己的形象造人,乃是照着他的形象造男造女。」(《創世紀》1:26-27);耶和華上帝說:「那人(男人)獨居不好,我要為他造一個配偶幫助他」 (《創世紀》2:18)。(強調為筆者自加)

26. 用三位一體的概念來說就是,位格之間的「互滲互存」(希臘文的perichoresis或拉丁文的circumincessio)。

27. Barth,《教會教義學》,卷三第一部,頁195。

28. 同上,卷三第二部,頁295。

29. Barth,《教會教義學》,卷三第二部,頁196;強調為筆者所加。另參見同書,頁323-324。

30. Email Brunner,〈新巴特——評巴特的人論〉(The New Barth: Observations on Karl Barth’s Doctrine of Man; trans. John C. Campbell),載《蘇格蘭神學期刊》(Scottish Journal of Theology, 4 [1951],頁123-135。

31. 布倫納指出,在此議題上他們兩者之間至少有七個共通點:—、神學人學必須以「上帝在耶穌基督裏的啟示」為出發點。二、神學人學的首務在於,理解和詮釋在耶穌基督身上才能認識到的「上帝的形象」。三、「上帝的樣式」乃是人身為受造物的本性,反之,「罪」則是與它相對立的,絕非人本性的―部分。四、儘管受造的人是有罪之身,但是他們的人性卻未消失殆盡,而是依然存在,只不過也已被嚴重地扭曲了。五、「關係的類比」是闡述「上帝的形象」對人的意義之最佳途徑。六、不應該為了強調「恩典」的重要性而抹煞了人類「縱使犯罪,人性猶存」的事實。七、人性中的「我-你」要素根源於那位創造、賜生命的主。同上,頁125。

32. 同上,頁127。

33. Barth,《教會教義學》,卷三第二部,頁94以下。

34. 同上,卷三第一部,頁231-232。

35. 同上,頁203以下。參見Stuart Mclean,《巴特思想中的人性》(Humanity in the Theology of Karl Barth; Edinburgh: T & T Clark, 1981),頁15-18。

36. Barth,《教會教義學》,卷三第二部,頁157-168。

37. 同上,頁204。

38. 同上,頁175。

39. 同上,頁203。

40. Mclean,《巴特思想中的人性》,頁60。

41. Brunner,〈新巴特〉,頁128。

42. 同上,頁129。

43. 同上。布倫納困惑並略帶嘲諷地說:「我的經驗不斷地告訴我,如果想要理解巴特的思想,最好不要把他視為以為系統神學家。因為他往往在表述了某個觀點之後又說了另外一個,卻不擔心兩者之間是否相容一致。」同上,頁125。

44. Barth,《教會教義學》,卷三第一部,頁189。

45. Barth,《教會教義學》,卷三第一部,頁200。參見康德著,韋卓民譯,《純粹理性批判》(武漢:華中師範大學,1999),頁297-570。

46. Barth,《教會教義學》,卷三第一部,頁202。

47. 同上,頁132。參見Wolf Krötke,〈巴特人學中的人性〉(The humanity of the human person in Karl Barth’s anthropology),載《創橋巴特手冊》(The Cambridge Companion to Karl Barth; John Webster ed; Cambridge: Cambridge University Press, 2000),頁159-160。

48. 鄭順佳,〈論巴特神學人論中人與上帝的關係〉,載《建道學刊》22(2004),頁185;頁186,注2 。

49. 布倫納對於巴特的神學人學提出頗多的批判,在此無法一一討論。見氏著,《反叛的人》(Man in Revolt; trans. Olive Wyon; Philadelphia: Westminster, 1939);另外,有多位學者針對他們兩人的觀點提出分析與評價,例如,貝利(John Baillie)着,謝秉德譯,《人怎樣認識神》 (香港:道聲出版社,2000),頁l1-29;John W. Hart,《巴特對抗布倫納——一個神學聯盟的形成與瓦解,l9l6-1936》(Karl Barth vs. Emil Brunner: The Formation and Dissolution of a Theological Alliance, 1916-1936; New York: Peter Lang, 2001)頁149-l67;Trevor Hart,〈模糊含混的理解力?——重探巴特和布倫納的辯論〉(A Capacity for Ambiguity?: The Barth-Brunner Debate Revisited),載《天道通訊》(Tyndale Bulletin, 44.2 [1993]), 頁289-305;Joan O’Donovan,〈上帝形象裏的人——再思巴特和布倫納之間的爭論〉(Man in the Image of God: The Disagreement between Barth and Brunner Reconsidered),載《蘇格蘭神學期刊》(Scottish Journal of Theology, 39 [1986])頁433-459。

50. 也就是——「上帝的形象體現在人類的共同性或集體性(co-humanity)之中」、「個別的人無法完整地彰顯上帝的形象」、「人性是由人與人之間的關係而構成的」……等主張。

51. Walfhart Pannenberg,《神學人類學》(Anthropology in Theological Perspective; trans. Matthew J. O’Connell; Philadelphia: Westminster Press, 1985),頁513。無獨有偶地,荷蘭神學家貝爾考韋爾(G. C. Berkouwer)也認為巴特誤讀「上帝的形象」的真諦。他指出,巴特極力以「兩性關係」來理解「上次的形象」的做法,顯然是一種加油添醋的詮釋,已經偏離了《聖經》的原意。儘管巴特正確地突顯了兩性關係在創造聖工裏的重要性,但是,如果因而將它視為「形象」的主要內容的話,則是過度詮釋。除此之外,貝爾考韋爾也認為,在巴特的論述中,「關係的類比」一詞之語意不清,意思含糊籠統。因為,巴特將同一個「上帝的形象」的概念隨意地運用於不同層次的關係,「有時候指兩性關係,有時候則是指群體關係,其他時候卻又變成主—客關係」。貝爾考韋爾指出,「這種理解上的矛盾,連巴特自己也沒有一個清楚的交代。」G. C. Berkouwer,《人:上帝的形象》(Man: The Image of God; Grand Rapids MI: Eerdmans, 1962),頁73-74。

52. Walfhart Pannenberg,《系統神學(二)》(Systematic Theology; Vol.2; G. W. Bromiley trans.; Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company, 1994),頁220。

53. 《羅馬書》七章19節。

54. Pannenberg,《神學人類學》,頁91-92;Walfhart Pannenberg,《系統神學(一)》(Systematic Theology; Vol.1; G. W. Bromiley trans.; Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company, 1991),頁319。

55. Pannenberg,《系統神學(一)》,頁x。

56. 潘能伯格著,李秋零、田薇譯,《人是甚麼——從神學看當代人類學》(香港:漢語基督教文化研究所,1994),頁18。

57. 同上,頁19。

58. 同上,頁21-22。

59. 同上,頁24。

60. 同上,頁25。

61. 同上,頁27 。

62. 同上,頁28-29。

△ 欧力仁,男,中原大学宗教研究所所长、台湾神学院兼任助理教授、中国人民大学基督教文化研究所兼任研究员、香港中文大学崇基学院“宗教与中国社会研究中心”荣誉副研究员、真道神学院兼任副教授。主要研究方向:系统神学、历史神学、神学诠释学、宗教学、应用伦理学。

△摘自网页:https://www.baike.com/wiki/%E6%AC%A7%E5%8A%9B%E4%BB%81?view_id=3dgjkamkt4y00