瑞士阿尔卑斯山下小镇的基督教堂

编者按

在本期我们重新推送的文章中,诚如作者张旭老师所言,《教会教义学》是“二十世纪的神学大全”。就神学思想史而言,巴特是与奥古斯丁和托马斯比肩的伟大神学家。就哲学思想史而言,在深受黑格尔影响的路德宗神学家Robert Jenson看来,巴特这部巨著是西方形而上学史上自黑格尔以来第一个真正主要的体系。这一体系采取基督论进路,将个别的、特殊的耶稣基督事件当作根基,试图从此出发解释一切的和普遍的实在。当然,说出如此赞美之辞的Jenson,对Martin Heidegger和Alfred North Whitehead这两位黑格尔之后的形而上学大家并不陌生。张旭老师凭借多年的专业研究,并结合著名巴特专家George Hunsinger的研究,以此文不仅清楚明白地呈现了《教会教义学》的主要内容和重大影响,而且高屋建瓴地提供了不少进入此著作的门径。我们希望,借着张旭老师的文章和之前之后不断推送的文章,更多读者能够对巴特本人的著作和思想产生兴趣,从而开始阅读巴特自己的文本,与我们一道感受巴特神学思想的魅力,一同在且思且行的朝圣路上前行!

本文写于1999年,感谢作者张旭老师授权“巴特研究”公众号推送并提供巴特人像图片。编辑时部分字符略有更改。

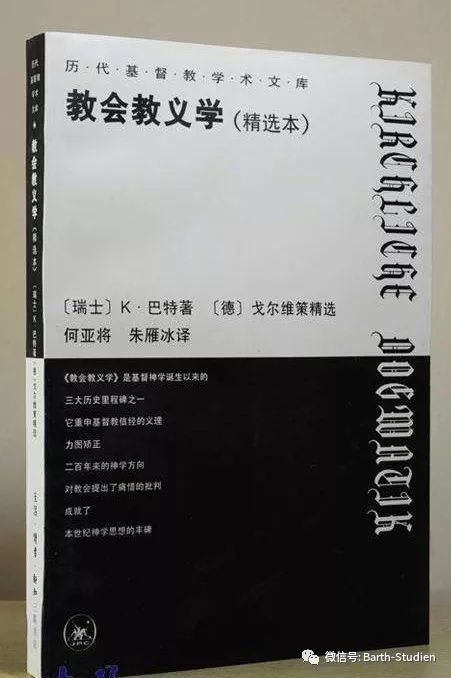

1998年,三联书店出版了巴特的弟子戈尔维策编选的巴特的《教会教义学》(精选本)。这部二十世纪最重要的基督教神学家的代表作的汉译,是一件值得纪念的事情。译文差强人意,多由对巴特神学以及整个基督教神学的陌生所致。戈尔维策为此书写了一篇精彩绝伦的导言,对于理解巴特神学具有重要的价值。不过,正如戈尔维策所说,《教会教义学》(精选本)只是这一十三册巨著的一个节选本,巴特的三一论、预选论、和解论等重要内容未能选入,读者尚无法从中领略巴特神学全貌。

《教会教义学》(精选本)由曾经就学于巴塞尔大学十分倾心于巴特的刘小枫精心编选。刘小枫的《走向十字架的真》中(页46-75)的文章《上帝就是上帝》使我国学术界在八、九十年代第一次知道了巴特的名字。

刘小枫另外还将巴特早年的代表作《〈罗马书〉释义》组织出版,不过这本于1998年在香港出版的著作在大陆尚无法普及。香港在翻译巴特著作方面做了一点有益的工作,早在1963年和1965年的时候,香港教会方面就翻译了巴特的《教义学纲要》和《福音神学导论》。总体来说,相比于已经译出巴特绝大多数著作的日本和韩国,巴特著作的汉译还是少得可怜,巴特研究迄今尚未有重要的著作出现。

中国人最早知道巴特,应该是从美国的彭彼得以汉语著述的《基督教思想史》(1936)和《基督教义诠释》(1936)两本书,在这两本书中,彭彼得介绍了巴特神学及其在欧美的影响。解放前国内最重要的基督教神学家赵紫宸(Chao Tzu-ch’en)早在1939年就写了一本研究巴特的小册子《巴德的宗教思想》,由上海青年协会出版,这恐怕是国人对巴特最早的介绍性文字了。不过,在《巴德的宗教思想》中,赵紫宸从自由主义神学的视角批评巴特神学缺少人类学的思想。到了1942年,他说,巴特的危机神学起初令人觉得偏颇,今日适逢战乱,才愈感到巴特的危机神学字字见血的精辟与深沉。至于巴特的思想在何种程度上影响了这位“神学家诗人”,限于资料缺乏,不得而知。

巴特无疑是“我们时代最伟大的神学家”,是无可争议的“二十世纪基督教教父”(Kirchenvater des 20. Jahrhunderts)。巴特煌煌近万页的《教会教义学》是二十世纪唯一在数量上和质量上能与奥古斯丁和阿奎那的经典著作相媲美的“神学大全”。巴特在《教会教义学》中最深刻、最本己、最彻底、最清晰地重返到基督教的本质之上。没有一个基督教神学家能在全面、细致、深刻、自由地阐述基督教的基本福音信息上与巴特的《教会教义学》相比。就基督教福音信息的核心而言,可以说,《教会教义学》说尽了基督教教义的一切。巴特的《教会教义学》扭转了三个世纪的现代新教神学适应现代性的方向,彻底批判了“神学的现代性”和“现代性的神学”,由此而奠定了相对于宗教改革的新教而言的二十世纪“新新教”的基础。汉斯·昆将巴特在《教会教义学》中的神学范式革命描述为:“从主体体验和虔敬感到圣经;从历史到上帝的启示;从宗教谈论上帝概念到上帝之道的宣道;从宗教和宗教性到基督的信仰;从人的宗教需求到全然相异的上帝和只在耶稣基督身上启示自身的上帝。”

可以用戈尔维策在《教会教义学》(精选本)导言中的精彩描述来概括巴特的《教会教义学》的影响和地位:“自宗教改革以来,没有一个新教神学家象巴特这样受到罗马天主教神学的如此重视。他的著作为新教与罗马天主教的争辩带来了一个崭新的局面。没有他的贡献,基督教对德国纳粹主义的反抗,或林林总总的基督徒和教会与东欧共产主义的斗争,以及普世教会运动的发展都是不可想象的。它对于年轻的亚洲和非洲传教教会,对他们在面对民族主义和宗教调和主义运动的形势下所做出的重要抉择的影响,并不比对日常每周一次、不可计数的布道活动的影响要少。在这些布道中,布道者和听道者往往很少意识到,如果没有巴特的这一《教会教义学》为引导,布道将是多么奇怪的景象。作为文学和学术著作,它是书桌上的产物。然而,它并没有局限于文学和学术的范围,而是对二十世纪基督教教会的现实生活和无数基督徒个人实践行为都产生了重要的影响。如果它没有伴随着可称之为‘从十八、十九世纪觉醒’的如此强烈的情感,它最终的效果可能就不会如此这般。” 巴特作为改变基督教神学图景的神学运动领袖,作为改变基督教会立场的教会抵抗运动的领袖,他的地位如今已经为超出德语世界的整个西方神学界和普世的教会所公认。

作为系统神学教授,巴特在波恩大学讲授他自己的教义学,这就是后来的《教会教义学》的雏型。巴特将教义学作为自己做神学的样式具有很深的用意。巴特说,他是一个“教义学者”,但决非一个“教条主义者”。巴特的教义学是“非教条的教义学”(undogmatische Dogmatik),它所关注的不是某条教理或教义体系,而是“耶稣基督身上的上帝之道的自由的恩典”。因为,圣经所见证的并不是教义体系,而是耶稣基督本身。因此,巴特能深入基督教教义深处的“教理”,并将其以无比清澈美妙的语言表达出来,使他的教义学具有史诗一样的感染力。

因为,圣经所见证的并不是教义体系,而是耶稣基督本身。因此,巴特能深入基督教教义深处的“教理”,并将其以无比清澈美妙的语言表达出来,使他的教义学具有史诗一样的感染力。

1932年,巴特的《教会教义学》第一卷第一部分“导论”部分(463页)出版了。就象《〈罗马书〉释义》翻写了第二版一样,《教会教义学》第一卷可以说是明斯特教义学的“第二版”。这标志着巴特真正找到了成熟的神学样式、成熟的神学方法、成熟的神学语言。按照传统的教义学结构,巴特的《教会教义学》五大卷的计划依次是:上帝之道、狭义的上帝论(De Deo)也即恩典预选论(Gottes Gnadewahl)、创世论(De Creatione)、和解论(De Reconciliatione)和救赎论(De Redemptione)。到巴特1968年去世,《教会教义学》出版到了第四卷第三部,只留下第四部的残篇 “论基督徒的生命”,而第五卷救赎论则没来得及动笔。

要理解《教会教义学》的神学方法,巴特在第四卷第一部的前言中建议我们要留意他1931年《安瑟尔姆书》(CD,IV/1,768)。可以说,《安瑟尔姆书》代表了他自第一次转折《〈罗马书〉释义》之后的“第二次转折”。巴特认为,安瑟尔姆在《论上帝存在》中从上帝概念证明上帝存在的本体论证明表明:上帝自我设定在概念的自我展开之中,本体论证明必定基于上帝的自我证明,也就是上帝自我启示给人的恩典行动。巴特在《安瑟尔姆书》中发展出唯一适合基督教神学的“恩典的类比”(analogia gratia)的方法,它完全强调唯有从上帝启示的恩典行动(Gottes Gnadenakt)的客观性出发才能获得对上帝的认识,信仰上帝,言说上帝。上帝不仅仅是《〈罗马书〉释义》中对人的危机的“审判的上帝”,而且,这个全然相异者的“隐秘的上帝”也是启示自身的“恩典的上帝”,让人通过耶稣基督而认识自己、信仰自己的上帝。人对上帝的认识、信仰和顺从是上帝恩典的礼物,人不能创造和决定他自己认识和信仰的对象。所有的神学思考都应该响应上帝在耶稣基督中的自我启示,舍此别无理解、认识和信仰上帝之路。由此,巴特在“恩典的类比”方法之上奠定了他的“神学实在论”和“信仰理性主义”,彻底告别了克尔凯郭尔的哲学,也完全跨出了1927年教义学失败的阴影,进入到更积极的、实证的“圣言神学”和“圣经神学”之中,获得了彻底的解放和自由,踏上了聆听上帝之道的正道。要想一一叙述巴特的《教会教义学》这部“神学大全”的思想并不是这里的任务,我们可以概述《教会教义学》对于二十世纪基督教神学最重要的贡献。首先,它整合了上帝的启示与三位一体论,这是第一卷的内容;其次,它整合了教义学与伦理学(Dogmatik und Ethik),这是第二卷、第三卷、第四卷每卷最后一部分的内容;再次,它整合了耶稣基督的位格与作为,尤其在第四卷和解论的三部曲之中;再次,它在第四卷中整合了“十字架神学”与“复活神学”,完整地显示了耶稣基督的位格与作为;再次,它整合了路德宗与加尔文宗两大新教正统神学的传统,对上帝的人性与上帝的神性、称义论和成圣论、信仰与顺从没有偏废,这见于第四卷的和解论;再次,它整合了奥古斯丁与加尔文的拣选论,在第二卷中提出了双重拣选论;再次,它整合了自由与爱,更少地强调上帝的审判、愤怒、律法,完全从上帝的恩典出发,这是在第二卷上帝论之中;再次,它整合了创世论与圣约神学的主题,使得创世与立约成为互不可分的基础,这是第三卷的伟大成就;再次,它整合了原罪论、救赎论、圣灵论、教会论于整个基督中心论的和解论之中,构造了第四卷完美的结构;再次,它整合了神学的神意论、原罪论与哲学的虚无论,在思考虚无的主题上达到了前所未有的顶峰,这是第三卷的主题之一;再次,它以神学人类学整合了哲学人类学的主题,批判了现代个体主义和主体性哲学,恢复了“关系神学”,并以此对爱、男女关系给出了新神学思维,这也见于第三卷;再次,它对天主教自然神学与新教自由神学两大上帝之道的敌人进行了彻底的批判,这些批判贯穿全书;再次,它发展了圣经神学,发展了圣经叙事的解释学,既批判历史批判法,也坚决反对布尔特曼的哲学人类学的解释学;最后,它一以贯之地显示了基督中心论,也就是耶稣基督的上帝之道是上帝一体的特殊启示和恩典行动,他是拣选之道、和解之道与救赎之道。

巴特《教会教义学》这部跨越了三十六年的著作是罕见的艺术大师之作,不仅每卷都有近乎完美的形式结构,而且整个作品各卷也相互呼应,宛如一座巨大的教堂:每个细节精雕细刻,整体结构宏伟壮观。它又像是一部庞大的音乐作品,序曲部分奏出的主题演变出多重的变奏,而主题也发展得越来越宏大,各种音响都交汇到主题的发展之中,最后合唱的洪流源源不断地涌出,将主题推向高潮。《教会教义学》的结构形式连接起巴特三十多年的思想曲折的发展,而让人感觉不到其中明显的裂痕和混乱,其超乎寻常的结构设计让人惊叹。《教会教义学》的思想惊人的连贯性和风格的统一性就在于,巴特总是从“特殊启示主义”即“基督中心论”出发来阐述上帝在耶稣基督中的“恩典的自由”,他把这一独一的上帝之道贯彻到他的内在三一论、双重预选论、恩典创世论、信仰类比论、基督论、圣经论、教会论、和解论、救赎论、末世论、神学人类学、诫命的伦理学、政治神学等所有方面。巴特的每一个神学论述指向的都是上帝之道的“中心”:耶稣基督作为独一的上帝之道。正如巴特自己所说,他的神学不是一个多面体的“建筑”,而是围绕着中心构成的“球体”,巴特神学的简单性和复杂性就在于这一球体的完美形式之中。

巴特十三卷《教会教义学》的原版研究版共三十一卷,已经由瑞士的神学出版社于1993年全部出齐,它对于研究巴特神学思想的发展具有重要的参考价值。巴特本人著作等身,而八十多年间积累下来的巴特研究文献同样汗牛充栋,其中,天主教最优秀的神学家之一巴尔塔萨(Hans Urs von Balthasar)、当今在世的天主教神学权威的汉斯·昆(Hans Küng)、荷兰归正宗神学家伯库维(Gerrit C. Berkouwer)、英国最优秀的神学家之一巴特的弟子托伦斯(Tomas F. Torrance)、美国路德宗神学家詹森(Robert W. Jenson),以及巴特的弟子戈尔维策(Helmut Gollwitzer)、马夸尔德(Friedrich-Wilhelm Marquardt)、云格尔(Eberhard Jüngel)等人的著作都已经成了巴特研究的经典,构成了巴特研究文献中最重要的部分,提供了解释巴特神学思想各种不同的视角,显示出巴特思想的无限丰富性。本人就自己所见,同时也借助亨辛格的介绍,试图对西方《教会教义学》研究的重要著作做一个批判性的概述,或可有助于后来者的巴特研究。

天主教神学大师巴尔塔萨以其与巴特同在巴塞尔大学共事之便利,写出了巴特研究的经典著作《巴特神学的描述与解释》(1951,英译名为《巴特的神学》)。巴尔塔萨的意图不仅是为了全面描述巴特的神学,而且他更注重从天主教神学视角来看巴特神学的意义。巴尔塔萨的著作共分为四个部分,主要是由两个部分构成,也就是对巴特神学的描述部分和解释部分,以及对天主教思想的形式与结构的解释。为了在巴特思想与天主教思想之间进行比较,巴尔塔萨集中在二者之间的形式原则之上,因此,他对巴特的《教会教义学》的解释集中在巴特思想形式(Denkform)的研究之上。

巴尔塔萨认为,巴特思想具有严格的形式原则,其思想形式就是“信仰的类比”(analogia fidei),而其核心内容就是“基督论”(Christologie)。巴尔塔萨试图阐明天主教的“存在的类比”的思想形式其实与巴特的“信仰的类比”的思想形式并不矛盾,因为天主教并没有孤立地谈论存在的类比,而总是在“信仰的类比”之内谈论“存在的类比”。巴尔塔萨无疑十分准确地论述了巴特的上帝的自由的恩典与人的信仰行动之间的“恩典的类比”的思想,他也准确地看到了巴特神学的主旨在于阐述上帝在耶稣基督身上道成肉身的事件是上帝的爱的自由的事件和行动。

不过,巴尔塔萨认为“信仰的类比”学说在《教会教义学》各卷都很清晰地作为思想形式而存在,这种讲法言过其实。因为,巴特的神学并没有僵化地采用了“恩典的类比”的结构,类比的结构也不是巴特思想的框架,巴特写作的时候心中肯定也没有这一形式原则。巴特之子马库斯说过,巴尔塔萨所说的思想形式对于巴特来说永远是次要的,他父亲的事业只是简单地叙述上帝与人之间的历史。此外,巴尔塔萨认为巴特无法用启示“行动主义”的一元论解决造物主与创造物之间的关系而被迫承认了“存在的类比”,这也是对巴特的创世论的误读。对于巴特来说,“恩典的类比”的基础在于肯定上帝的纯粹的启示行动的绝对主权,它是人的上帝知识、人的救赎的本源,对此,人的能力无能为力,人甚至也不能合作或协助上帝的恩典与启示。奥古斯丁晚年反对与他早年思想相近的贝拉纠主义和半贝拉纠主义的用意也在于此。巴特成功地以“恩典的立约”解决了创世论、自然神学、人类学的问题,不存在着向“存在的类比”的半点让步。而且,巴尔塔萨试图从天主教的思想形式去打通巴特的思想形式,他就忽视了对“存在的类比”的批判不仅仅是巴特创世论所要处理掉的神学问题,而且更是巴特要解决的神学政治问题。巴尔塔萨看不到巴特的神学来自神学之外的思想动机和激励。面对巴尔塔萨的误解,巴特在《教会教义学》中给出了答复,这些答复可以归结为回答布龙纳时用过的一个词:“不!”当然,无可否认巴尔塔萨的著作是巴特研究的经典,这正因为它出自一个天主教神学家之手,所以,他才会对巴特思想的独特之处看得更加清楚。洞见与盲目同在,他所失误之处也在于他总急于找到天主教与巴特神学对话的接触点,所以,他很难原原本本地将巴特本人的“恩典的类比”的思想坚持始终,而总是试图调和其与“存在的类比”的关系。可见,巴尔塔萨与巴特的神学隔阂甚多,再比如,他竟然认为三一论在巴特思想中并不占据核心地位,他竟然认为巴特以耶稣基督的神人两性位格取代了上帝之道的核心概念的地位。

在《巴特的神学》中,巴尔塔萨给予巴特神学极高的评价。他认为,巴特的思想不仅是对新教最彻底的发展,而且也是对天主教最深刻的推进。汉斯·昆说,巴尔塔萨这种从思想形式的角度推进新教与天主教神学之间的普世对话的方式给他继续沟通巴特思想和天主教思想的勇气。视巴特犹如父亲的汉斯·昆在布耶尔(Louis Bouyer)指导下完成了他的博士论文《称义》(Rechtfertigung,1957)。汉斯·昆主要集中于《教会教义学》中的称义学说,并试图证明在称义这一问题上,从巴特的神学来看,新教与天主教之间的分歧是可以化解的。汉斯·昆指出,巴特早在《〈罗马书〉释义》中对第三章论外邦人给出的解释就解决了称义与自然神学的关系问题。按照自然神学的传统,这里说的是自然神学或身份问题,而巴特认为这里说的乃是凡罪皆要在耶稣基督中称义的问题。汉斯·昆认为,称义并不是基督教教义的核心,基督教教义的核心是在耶稣基督中上帝的恩典的一体性,也就是上帝在耶稣基督中具体的(concretissimum)自我启示,上帝在耶稣基督中的拣选、和解与救赎行动。在和解论中,巴特认为,上帝道成肉身是上帝为了人而自我捡选的恩典行动,上帝在耶稣基督中提升人性,使人转向上帝而成为新的人,称人为义,并使人成圣。在耶稣基督中称义,这就是保罗和归正宗所强调的:没有人的义,只有恩典的称义。称义表明上帝的恩典的主权,表明上帝与人的立约的成全。可以说,汉斯·昆准确地把握住了巴特在称义问题上的归正宗的立场。与路德宗的因信称义不同,巴特强调称义乃是在耶稣基督之中上帝与人和解的恩典行动,个人主体的信仰状态并不是称义的客观实在的基础。

与巴尔塔萨一样,汉斯·昆也试图推进巴特思想和天主教思想之间的对话。巴特在给汉斯·昆的《称义》所写的公开信中含蓄而幽默地说,如果你书中第二部分(即“天主教的思考”)的说法真的就是天主教的教诲的话,他也很乐意承认他的称义论与“这个”天主教的思想十非常接近的。显然,巴尔塔萨和汉斯·昆这两个天主教中的巴特派,在重新解释了天主教“存在的类比”学说以及原罪-称义论的准确含义的同时,实际上已经是以自己的方式隐含地接受了巴特的观念,修正了天主教正统教义。因此,汉斯·昆的书与其说是一本重要的巴特研究著作,不如说是一本重要的天主教神学著作。汉斯·昆称巴特是后现代神学范式的创造者,是我们时代神学思想的奠基人,他从巴特那里学到的东西为他日后积极推进天主教梵二改革运动奠定了思想基础。除了巴尔塔萨、汉斯·昆之外,天主教神学家德国的索恩根、亚当、佩特森、普茨瓦拉、意大利的格拉蒂尼(Brescia Gherardini)、利维索(Emanuele Riverso)、法国的布亚尔(Henri Bouillar)、阿枚(Jérome Hamer)等在推进巴特研究以及巴特思想与罗马天主教思想对话方面功不可没。正是通过这些人,巴特思想对天主教的影响在梵二会议前后结出了丰盛的果子。巴特本人不仅积极推进普世运动,而且也强调普世运动的神学基础。普世教会的统一的基础并在于转向社会、此世和现代化,而是充分地聆听圣经中的上帝之道。而只有分清各派的差异才能真正地聆听上帝之道。巴特这些思想对天主教改革具有重要的指导意义。天主教梵二改革不仅承认了路德的影响,承认了新教也拥有基督教的真理,而且重新将信仰的基础建立在耶稣基督之上、而非教会之上,并开始注重对圣经本身和教父神学传统的研究。可以说,重返基督论是二十世纪下半叶天主教神学和教会复兴的主要因素,这其中不无巴特的积极影响。

如果说天主教神学家巴尔塔萨与汉斯·昆的巴特研究与巴特思想有很大的隔阂,那么主持《教会教义学》英译的托伦斯的《巴特早期神学(1910-1931)导论》(1962)则是一本地地道道的巴特研究著作。这本著作虽然不是直接研究《教会教义学》,但是,对于理解《教会教义学》具有重要的导论作用。作为巴特在巴塞尔大学的亲炙弟子,托伦斯论起巴特思想来拿捏准确,如数家珍。托伦斯把巴特神学的核心定位为一以贯之的“上帝之道神学”(the theology of the Word),他认为,这是巴特神学最深刻的、最融贯的特征。巴特与自由神学的决裂,“从辨证神学向教义神学的转折”,其实都是转向“上帝之道神学,即以耶稣基督为中心的实证的基督教义学”。巴特神学从一开始就坚持耶稣基督作为独一的上帝之道,因此不存在巴尔塔萨所说的从上帝之道向基督中心论的转向。“上帝之道”不仅是巴特思想的内容,也是其晚期教义学的思想形式。托伦斯的《巴特早期神学导论》冲淡了巴特早期危机神学的神学革命巨大的震撼力量,而把研究重心放在了巴特神学如何向晚期教义学思想的转变之上。

此外,托伦斯非常强调巴特的“启示客观主义”。他说:“从始至终巴特神学都深深扎根于神圣启示的绝对客观和现实之中。(…)最重要的是,对于巴特而言,上帝之道指向最完美的客观实在,因为它就是依于上帝自身终极存在的上帝之道。”巴特认为,神学命题和陈述的真理并不在知识、理性和历史之内,对上帝的认识的检验只能看它是否符合认识的对象,即耶稣基督的上帝之道。上帝之道是我们只能跟随、倾听、顺从和探寻的不可穷尽的真理。神学必须保持为上帝之道的科学。托伦斯的优点也是他的缺点,因为他几乎将巴特完全局限在新正统主义的“启示客观主义”之中,并大论特论其与当代物理学的客观性的相似之处,《神学的重建》(1965)、《神学的科学》(1969)和《上帝与理性》(1971)都延续了巴特的神学真理的客观性和科学性的主题。这一主题固然具有重要意义,但却与巴特晚年神学对上帝之道耶稣基督的具体叙述失之交臂。托伦斯的“启示客观主义”或“启示实在论”所强调的的确是巴特思想最深的动力,以致于云格尔会说,巴特“过于”注重基础和开端的工作,以致于朋霍费尔会批评巴特是一种“启示实证主义”。然而,朋霍费尔这一标签在巴特看来本身就是矛盾的,因为启示是客观实在的、可证实的,但并不是可以客观化、实证化、对象化的。巴特思想最深刻的地方在于,他总是从上帝在耶稣基督中具体的启示行动谈论上帝的存在,他总是从基督的三重作为谈论基督的位格,这就避免了托伦斯的“启示实在论”的断言给人留下抽象的“启示实证主义”之嫌。

与托伦斯深得巴特的家法相似,荷兰归正宗神学家伯库维所著《巴特神学中恩典的凯旋》(1956)深得巴特的师法,是《教会教义学》研究的经典之作。与托伦斯一样,伯库维也强调巴特神学一以贯之的连续性,他认为巴特神学的主导动机(dominant motif)就是加尔文和布鲁姆哈特的“恩典的凯旋”。“恩典的凯旋”不仅是巴特的思想形式,也是他的思想内容,甚至也是巴特的语言风格。正象巴特所描述的莫扎特一样,巴特本人同样是一个见证了上帝的美好意愿和美好的创造秩序的人,他不能不全心全意地赞美上帝那令人敬畏的启示和奇妙的恩典。伯库维非常准确地把握了巴特的上帝的恩典这一神学方法和神学内容,他指出,“恩典与信仰之间的恩典的类比”其实与本体论和认识论的“存在的类比”关系不大。因此,他强烈地反对巴尔塔萨在“恩典的类比”与“存在的类比”之间拉关系的做法。巴特在《教会教义学》第一卷前言就说“存在的类比”是一种“敌基督”的发明,他批判天主教的恩典论说:“天主教恩典学说的核心原则是否定上帝对人的恩典的统一性,否定每处都是新的、奇异的、自由的上帝的主权行动。这是对上帝在耶稣基督中的恩典的统一性的否定。这是对恩典的分割,似乎首先是‘上帝的’恩典,然后在强调罪时是被上帝的恩典授权生效的‘我们的’恩典。”

伯库维的《巴特神学中恩典的凯旋》一书非常细致地分析了巴特思想的实质内容,而没有过多地纠缠于方法论问题上。这本书的缺点是内容论述有些支离破碎,同时上又过于枯燥单调地把巴特的思想主题还原到恩典的主题之上,而错失了巴特晚年以独一的上帝之道耶稣基督阐释一切圣经叙事的从心所欲不逾矩的自由。巴特在《教会教义学》的第四卷中答复伯库维说,他从未抽象地使用“恩典的凯旋”的公式,他从未离开过“得胜者基督”这一无条件的、具体的事实。在他那里没有非基督论的原则和非基督论的方法,但这决不是“基督论的教条”,而是活生生的耶稣基督本身。

尽管伯库维在准确分析文本上远胜于对文本把握十分粗糙的巴尔塔萨,但是,他的许多结论竟然和巴尔塔萨相去不远,很难看出伯库维全面地理解了巴特的思想。比如,伯库维批评巴特未能避免“启示客观主义的一元论”,这尤其在巴特的预选论中表现得最明显。巴尔塔萨从行动论(actualism)来批评巴特没有充分考虑到神人相遇事件;而伯库维则批评巴特在预选论上的客观主义(objectivism),即上帝的永恒的拣选。伯库维认为,巴特的神学的确保证了上帝的主权和优先性,但却吸收和牺牲了人性和人的历史。在恶的问题上,伯库维指责巴特没给现实的恶半点实在的地位,在他那里恶因终被恩典所战胜而显得虚幻。显然,伯库维根本没有理解巴特对恶最为精彩的分析。(CD,IV/3,173-180)

与托伦斯和伯库维忠实于巴特思想的实质内容相比,普林斯顿路德宗神学家詹森的《上帝之后的上帝:巴特作品中所见之过去和未来的上帝》(1969)对巴特的《教会教义学》的解读则富有挑战性,令人耳目一新,因为这本书带着那个“上帝之死”神学运动的时代背景。詹森响应时代潮流,肯定了巴特神学中“耶稣存在的绝对先在性”的核心地位。詹森认为,上帝作为全然相异者恰恰是因为他是人性的耶稣。耶稣是上帝的特殊启示行为,即自由的爱的永恒的恩典预选行动,它预定了其他一切事情。詹森说,上帝在耶稣基督中的启示是巴特全部的激情所在。从人到上帝或者从上帝到人,只有一个中介:耶稣基督。耶稣基督就是“道路、真理和生命”。耶稣基督的故事就是上帝自我启示的整部戏剧。巴特正是根据这种“特殊主义”的原则批判抽象的上帝概念,或者其他抽象的思想形式、方法原则、主题动机等。这种特殊主义完全出于圣经所见证的基督教根本福音信息的视角。正是从这一特殊主义出发,而与伯库维对巴特预选论过于抽象的误解大大不同,詹森认为,上帝在作为耶稣基督的自我拣选之中而成为上帝。因此,上帝在耶稣中的时间和存在是独特的,不可替代的,是时间与永恒的统一。时间和存在的概念都不能在耶稣的特殊时间和存在之外去界定。

詹森之所以提出巴特的全然相异者的上帝基于耶稣的人性和耶稣的先在这种富有挑战性的解释,首先是出于他的路德宗传统,其次是受到六十年代重提“耶稣的人性”潮流的影响。

但是,上帝道成肉身决不能成为混淆上帝神性与人性的根据,这是巴特从来不曾含糊过的,加尔文宗的巴特决不会接受詹森这种“极端路德主义”的解释。詹森在重新发现《〈罗马书〉释义》基础上解释了巴特的《教会教义学》。

由于詹森本人特别从耶稣的人性和耶稣的绝对优先性视角来理解巴特,所以,他与巴尔塔萨认为巴特在1931年从辨证神学转向恩典类比的观点不同,他认为自《〈罗马书〉释义》以来巴特的思想并没有根本性的变化,而只是不同的发展阶段和思想的不同侧面而已。由于要建构自己的而非巴特本人的写作旨趣,詹森不仅过于偏重耶稣的人性的思想,而且也过于偏重形而上学地讨论巴特的时间观,甚至认为它可以取代恩典的类比的思想。詹森实际上并不理解《教会教义学》关于“永恒与时间”的思想精义,(CD,I/1,§14,III/2,§47)因而,他也没能将自己的一些洞见坚持到底。

除了这些重要的著作之外,英语世界对巴特神学的理解充满轻率的误解和危险的先入之见。总的来说,巴特当年的印象在现在仍然有效。个中原因恐怕在于巴特坚决批判自然神学和自由神学,而这正是英美国各种福音神学和自由神学中的核心因素,因此,巴特神学在英美神学家中遭到一致抵制,而布龙纳、布尔特曼、朋霍费尔、蒂利希等却在英美大行其道。其次,巴特认为他们既不喜欢研究大部头的著作,也不喜欢看起来激进的思想。巴特说,他无法为了更容易为业余水平的人接受而放弃深入理解实事的内容。实际上,巴特的德语非常优美易懂,他优美的文笔还为他赢得过弗洛伊德大奖。英美学界难以接受巴特恐怕主要还是在思想的隔膜,而不在语言表达的不适。

与在英美的情况相反,巴特的神学在德国、法国和瑞士以及整个欧陆却有着其他神学家无法比拟的影响,其追随者形成一个极其强大的巴特派。

在德国对巴特的解释中,主要分成两派,一派主张对巴特进行神学的解释,一派主张对巴特进行政治神学的解释,前者神学本体论的解释模式以云格尔为代表,后者的政治解释学的模式以戈尔维策、马夸尔德为代表。

作为巴特的亲密弟子和忠实的解释者,云格尔的三部著作《上帝的存在在生成之中:在巴特那里负责地谈论上帝的存在》(1965),《上帝作为世界的奥秘:有神论与无神论论争中十字架神学的论证》(1977),《巴特研究》(1982)都能继承巴特神学思想,并有所发展。云格尔的《上帝的存在在生成之中》的主题正如标题所示:“上帝的存在在生成之中”。这一“生成”就是巴特在《教会教义学》第一卷所说的上帝的行动和上帝的启示事件。正因为如此,上帝的存在与世界上的一般的存在物有着质的差别,因而不可能有“存在的类比”。云格尔在《上帝作为世界的奥秘》中对我们时代的上帝问题的回答是:上帝与爱的同一性(die Identitaet von Gott und Liebe)。从巴特的上帝的人性论出发,云格尔指出,作为爱的上帝的人性提升了人共同的人性。“上帝是爱”既不是费尔巴哈人类学的“爱比神性更高”,也不是布伯的“我—你关系”,也不是“上帝有爱”,根据巴特三一论,上帝就“是”作为“信赖的根基”(Grund-Vertrauen)的爱(圣灵)本身。自因的同一性的哲学的上帝既不爱也不恨,斯宾诺莎已经说过;而人只是处于考量是否值得爱的爱者或被爱者,而非创造爱的对象和爱的关系的爱本身。“爱”中必然包括“死”,因为爱只有舍出自身让渡与爱者时才存在,爱只求助于爱自身而不能求助于“非爱”,并且这一爱在本质上完全是脆弱的。基于这一分析,云格尔重申了巴特的思想:被钉十字架的耶稣之死与上帝之爱是同一的。云格尔的《巴特研究》是从纯粹神学的角度理解巴特神学思想,拒绝马夸尔德等对巴特进行整政治神学解释之作,可以代表八十年代巴特研究的水平。

与云格尔的纯粹神学的解释路线不同,巴特的两个弟子伊万德(Hans Iwand)的政治神学与戈尔维策的实践神学则代表了从政治神学解释巴特神学的路向,戈尔维策的《巴特的上帝之国与社会主义》是其代表作。路德宗的戈尔维策在认信教会与“日耳曼基督徒”进行教会斗争时期协助巴特工作,在德国拥有极高的声望。戈尔维策的神学旨趣在于政治神学与实践神学,著作等身,一个基督教共产主义者,写过大量论述基督教与马克思主义的文字,并因其社会主义的立场而无法继任巴特在巴塞尔大学的教席。戈尔维策最能体现巴特的政治神学、教会论以及对犹太人的立场,他的这一思想路线影响了马夸德(Friedrich-Wilhelm Marquardt)、文策勒(Peter Winzeler)、潘格利茨(Andreas Pangritz)、侯培(Joachim Hoppe)、克勒(Christian Keller)、舍隆(Dieter Schellong)、贝提斯(Joseph Bettis)等一大批神学家采取从政治神学的视角去理解巴特神学的意义的路向,形成了巴特解释的一大流派。在戈尔维策之后,这一路线的主要代言人乃是马夸德和文策勒,马夸德的著作《巴特的神学与社会主义》(1972)和文策勒的《反抗的神学:巴特在1920-1935》(1982)是这方面的代表作。他们都特别注重社会主义思想对于巴特的影响,以及巴特神学的政治神学意义。

在巴特研究中有一些导论性的著作成为值得信赖的经典,其中包括的《巴特<教会教义学>导论》(1950)、《教会教义学》主要译者布罗米雷的《巴特神学导论》(1979)、哈特维尔(Herbert Hartwell)的《巴特神学导论》(1964)和亨辛格(George Hunsinger)的《如何读巴特:巴特神学的型态》。韦伯是认信教会归正宗的负责人,以《巴特<教会教义学>导论》(1950)而成为巴特神学二战后在德国的代言人。他的两大卷《教义学基础》(1955,1962)是巴特的教义学神学范式的典范之作。布罗米雷的介绍性著作写得中规中矩,平实可靠;哈特维尔的导论则写得条理清晰,简明扼要。哈特维尔对巴特推崇备至,注重忠实地理解巴特本人的思想,尽管对《<罗马书>释义》以及早期的思想研究比较薄弱,但是,他总是联系其他的当代神学家和当代神学状况来考察巴特思想的独特之处。它不同于巴尔塔萨的思想史的比附,而伯库维的著作最缺乏的就是从神学和神学家的比较中理解巴特神学的视角。哈特维尔充分地考察了巴特神学主题动机的复杂性,这种路数被亨辛格的著作所继承。

现普林斯顿巴特研究中心主任亨辛格(George Hunsinger)是深受巴特影响的耶鲁学派叙事神学家弗莱(Hans W. Frei)的弟子。亨辛格的《如何读巴特:巴特神学的型态》侧重从方法论上考察《教会教义学》的复杂的统一性和统一的复杂性。

亨辛格将巴特的《教会教义学》中的神学思想发挥为六种主导动机:就强调活生生的上帝总是具体的、历史的境遇中创造的、自由的爱的恩典的发生、行动、事件、关系和决定而言,巴特是行动论(actualism)的,这一点巴尔塔萨集中论述过;就强调耶稣基督是上帝独一的启示事件并恪守从“特殊(耶稣基督)到普遍”的原则而言,巴特是特殊论(particularism)的,这一点戈尔维策集中论述过;就强调上帝的知识和救赎决不在于人的理性能力和主体性,而仅在于上帝在耶稣基督中自我启示行动的主体性而言,巴特是客观论(objectivism)的,这一点托伦斯集中论述过;就相对于启示的客观性而强调上帝启示的形式和目标都是在耶稣基督中与我们“我与你”的位格地相遇而言,巴特是位格论(personalism)的,这一点云格尔集中地论述过;就强调以恩典类比的方式来非字面地、亦非象征地探究实事的圣经叙事的神学解释学和神学语言的运用而言,巴特是实在论(realism)的,这一点弗莱集中论述过;就其强调信仰只能是理性的而非独断的、护教的、无须论证与检验的,以及理性不能是没有信仰的价值中立和单纯的思辩而言,巴特是理性论(rationalism)的,这一点托伦斯集中论述过。亨辛格这本著作写得明白晓畅,细致严谨,对于英语学界的巴特研究来说,是不可多得的值得信赖的导论性著作。

最后,介绍一部最值得信赖的巴特传记,这就是巴特晚年的弟子布什的《巴特传》。这本书基本上是有巴特本人私人和公开的文件资料构成的,谓为信史。它不仅全面地展示了巴特的神学发展和政治立场和私人交谊,也批露了巴特与其学术助手季希葆姆(Charlotte von Kirchbaum)长达四十年(1929-1969)莫逆的友谊和爱。

作者简介

生于1971年,黑龙江人。博士毕业于北京大学外国哲学所(1999年),中国人民大学哲学系博士后出站(2001年),中国人民大学外国哲学教研室教授,获中国人民大学教学优秀奖(2006年)。兼任中国人民大学基督教文化研究所研究员,北京大学法国哲学研究中心研究院,主要著作有《卡尔•巴特神学研究》(2005年,上海人民出版社,35万字)以及多篇德法哲学研究论文。

往期文章

且思且行的朝圣路,

与君同行!

巴特研究Barth-Studien

公号邮箱:[email protected]

编辑:Shooki、然而

校订:巴特研究、语石等。