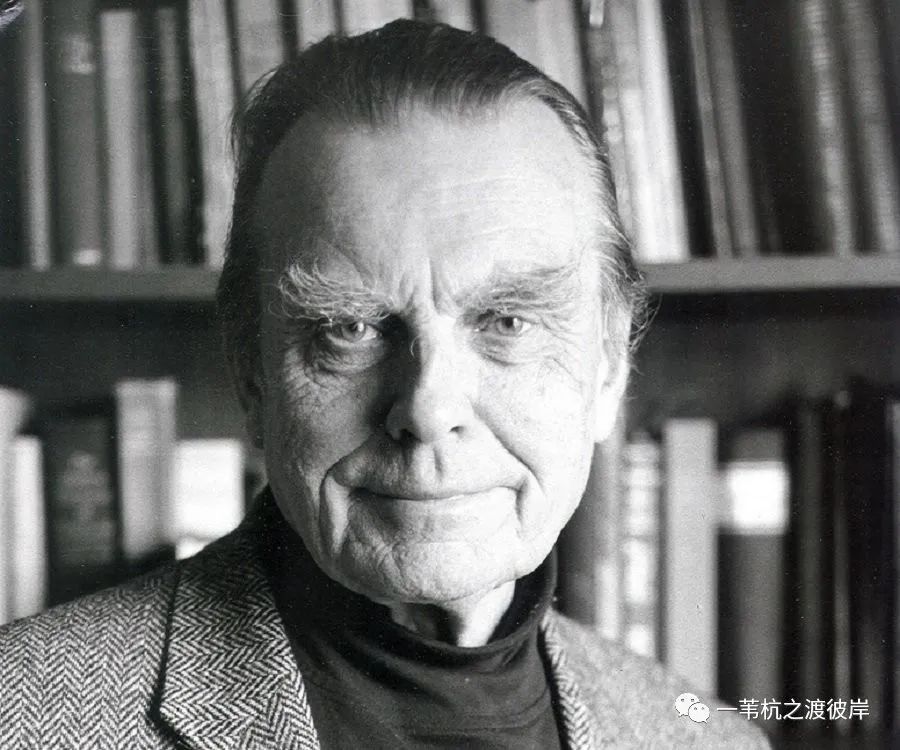

米沃什。(图片来自网络)

1949年的一个夜晚,38岁的波兰诗人米沃什,一个衣冠楚楚的外交官,去参加一个聚会。在一个由上流人组成的聚会里,大家喝酒、跳舞、聊天,直到凌晨四点,微醺的他才满足地回家。

在街上,他看到了几辆载着犯人的吉普车。看守的士兵穿着厚厚的军大衣,而那些囚徒衣着单薄,冻得哆嗦。

“那一刻,我明白了自己是谁的帮凶。”穿在身上的楚楚衣裳,顿时长了刺一般,米沃什如芒在背,感受到了自己内心深处灵魂的挣扎。他决定停下来,不再跟着时代的步伐往前走。

那是波兰走上社会主义道路的第三年,他们全盘照搬苏联模式。有人将“人”和“政治”对立起来,米沃什选择了“人”。他在散文集《旧金山海湾幻景》里的一篇文章题目就是,“我选择站在人的一侧,因为没有比这更美好的事物了。”

有人将“胜利者”和“失败者”对立起来,米沃什选择了后者。“我是站在未来的胜利者还是被战胜者一边,我的将来是赢还是输,全都无所谓。我只知道,如果我的朋友将尝到甜美的胜利果实,如果地球经过长达数百年计划经营而得到改造,对能活到那个时候的人来说将是极大的悲哀。”

他决定和那些欣然或者被迫走向新秩序新信仰的人分道扬镳。

从1946年到1951年,米沃什先后出任波兰驻华盛顿和巴黎的外交官。后来他说,他那时不是一个党员,但是和大多数人一样服从内心的恐惧,所以还是选择为波兰政府服务。1951年,他受不了内心的挣扎,还在巴黎的时候,就离开了波兰大使馆,选择了自我流亡。他在巴黎一待就是十年。

1960年,他去了美国,江湖夜雨三十载。他在美国加州大学伯克利分校当斯拉夫语文学教授。他并不喜欢美国这个国家,诗歌里不断出现荒漠的意象。他深深思念着自己的祖国,一边教课,一边坚持用波兰语写作。“忠实的母语啊/我一直在侍奉你/每天晚上,我总是在你面前摆下各种颜色的小碗……命运铺开一面红地毯/在一出道德剧的罪人面前。”

在他的家乡,他的名字是一个禁忌——作品不能出版,不能在课堂上被谈及。

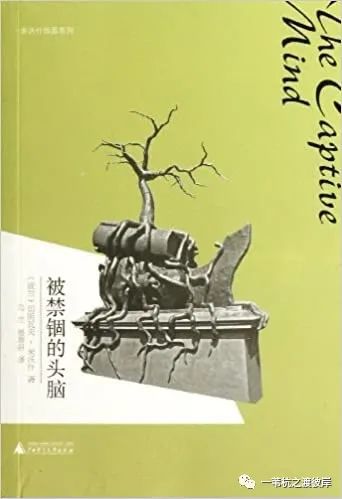

1953年,他的作品《被禁锢的头脑》(The Captive Mind)出版,他带着苦涩的幻灭感,以一个亲历者和见证者的身份,回忆了二战后中东欧知识分子群体如何挣扎于斯大林主义的思想禁锢。书籍出版之后,虽然为米沃什带来了巨大的国际声誉,但在当时的波兰却被划为禁书,就连米沃什的名字也成为皿感瓷。但是广泛的地下流传,使得此书的智慧光芒一直得以传续。历史学家诺曼·戴维曾评价这本书是“惊人之作”,因为它“完全破坏了斯大林共产主义的文化和心理机制”。

2013年,中文版《被禁锢的头脑》出版。

《被禁锢的头脑》出版后,有人用气球将其从美国降落在波兰的土地和山峦上,让这本用母语写作的作品以一种“前无古人,后无来者”的形式“回家”。

1980年,米沃什获得诺贝尔文学奖,次年他受邀回波兰访问,其作品才被允许出版。他回到阔别二十年之久的祖国,与他的读者见面。两千多人聚集在华沙的多明我修道院,背诵他的诗歌。

我不知道,彼时70岁的米沃什,双脚踏在祖国的土地上,听着他的同胞用他熟悉的母语朗诵他的诗歌,是不是有一种“今宵剩把银缸照,犹恐相逢是梦中”的苍茫和恍惚?

在米沃什看来,“生命中最宝贵的事情莫如祖国的语言文字,和用祖国的语言文字工作。”他曾经殚精竭虑地想在小范围内保全自己思想的自由,所以选择去国外当外交官。

“我不愿意成为一个流亡者,就此一下子与祖国断绝关系,变成局外人。”但是,他最终还是失败了,在法国和美国流亡了近40年。直到1990年,波兰发生了重大变化,他才再次回到自己终生想念的祖国,并且终老于此。2004年,他在自己波兰的家中去世,实现了“回家”的宿愿。

把祖国放在口袋里的米沃什。(图片来自网络)

1911年,米沃什出生于立陶宛首府维尔诺的一个贵族家庭。他出生的年代,立陶宛属于波兰。他的家庭属于说波兰语的上流社会。当时的维尔诺是个很国际化的城市,涌动着来自法国、德国等国家的思潮。米沃什和他的同伴组成了一个圈子,创作先锋诗歌。他家境优渥,活跃的思想又有安放之地,生活陶然。后来,在国际主义思潮的影响下,他为自己富有的出身感到羞惭。

维尔诺是个美丽的城市,却再三被外来强权蹂躏。它的统治者依次为俄国人、德国人、立陶宛人、波兰人,而后又为立陶宛人、德国人、俄国人。在米沃什的记忆中,“人民在街道上见过各国的驻军,每改变一次政权,油漆的工作量就增加很多,因为他们要把政府门前的牌子和名称刷上新的官方语言,城里的居民又得换上新的护照,努力适应新的法律和禁令。”

这些如走马灯一样变换的统治者中,让米沃什感到最可怕的是德国和苏联。1939年,德国与苏联瓜分了波兰,立陶宛归属苏军,红军开进了维尔诺。1940年,29岁的米沃什从维尔诺逃到华沙,参加了左派的地下抵抗运动。

德军占领波兰。(图片来自网络)

1941年,这个地方落入德军手中。1944年,苏军又从德军手中夺回这个地区。美丽的维尔诺,从此在风中辗转飘零。

在米沃什的记忆中,苏军是以一种比较静态的风格进入波兰的。1945年某个下午,他站在一个农民家的门口。几颗小口径的炮弹刚在这个村庄的街道上爆裂。然后,从盖满白雪的小山中间的平地上,一列人慢慢地向前移动。他们是苏联红军的先遣部队,走在最前面的是一个年轻女郎,脚上穿着毡靴,手里拿着机关枪。

那一刻,米沃什明白了,“我和同胞们从柏林的通知下解放出来了,但是现在变成在莫斯科的统治之下。”

二战期间(1942年)的米沃什。(图片来自网络)

两次目睹苏联的无情“铁蹄”,年轻的米沃什感受到了一种势不可挡的力量,他称之为“压路机”:“它沿途粉碎了一切,还粉碎了每个被压碎的国家居民的希望,使其产生悲观的宿命情绪。”

苏联带来了新信仰和新秩序,在这样一个历史大变局中,被命运揉捏的波兰人有什么反应和选择呢?

大部分人麻木地服从,让自己也变成的黑暗的一部分。他们好像吞服了作家维特凯维奇在《永不满足》一书中所说的“穆尔提-丙”药丸。人们只要服了这种药丸,就可以获得安详和幸福,心满意足。他们不再对现实表示不满,而是带着宽容的微笑看着那些为某些问题大伤脑筋的人们。

当然,吞服“穆尔提-丙”药丸是个痛苦的瞬间,可能会导致吞服者精神崩溃,甚至还会得场大病。因为这意味着你要与过去的自己诀别,把过去的一切信仰、交往和习惯都一笔勾销。“如果他是位作家,手里就不会再握笔。整个世界对他来说漆黑一片,没有任何希望之光。”

整个社会洋溢着群众活动带来的集体式的热情和温暖——众多的人群,张开呼喊口号的大嘴,涨红了的脸庞,列队行进,伸出手臂挥舞着棍棒。之前活跃的、多元化的思想被凝固了,被一个制度、一种声音和一个思想所取代。比如,出版社的看门人和电梯操作员都在读马克思主义的经典著作,这与他们的老板和给出版社送手稿的作家所读的书是一样的。

波兰社会主义时期遗留下来的建筑。(图片来自网络)

精神上的巨大分界早已消除,辩证唯物论体系把所有阶层的人都联合起来,不管是有产者,还是无产者。整个社会像一个大合唱团,大家随着乐队指挥的手闭合嘴巴,没有人敢独唱。把自己的个性隐藏起来,全身抹油,像鱼一样沉潜在人民海洋的深处,这样才能带来安全感。

米沃什观察到了新信仰带来的荒谬的存在感——街上走的路人没有意识到,没有一样东西是他们自己的:诸如他们的工作性质和服装、动作、千姿百态的笑容、信仰以及观念等,没有一样是真正属于他们自己的,一切都属于产生他们的历史体系。他们是历史流传下来的惯性力量的化身。他们有种错觉,认为自己还是自己,其实根本不是。

他把一种新现象称之为“凯斯曼”:为了使得信仰免遭世俗世界的伤害,不仅应该对此保持沉默,而且还要公开否认自己的观点,公开羞辱和贬损自己,采用对方的立场和语言体系,争取加入到对方的阵营中。

他注意到,“受到帝国政权和辩证法压力的知识分子思维充满了矛盾,几乎所有人都不得不成为演员。”

人们不是在剧院的舞台上演戏,而是在大街上,在办公室、工厂、会议厅,或在起居室里演戏。“这需要很高超的表演技巧,思想必须战战兢兢,时刻处于警觉状态;说话必须考虑后果,三思而后言。每个不合时宜的微笑、每个表错情的眼神都会招惹怀疑和指责,给自己带来危险。甚至人们生活的方式、说话的语调或喜欢佩戴的领带的颜色,也都会被解释为某种政治倾向的标志。”可怕的是,演戏时间太长了,人与自己所演的角色融为一体,以致最后很难区别哪个是真正的自己,哪个是所扮演的角色。

比如对于“中央”苏联,每说一句话,都要称赞一下俄罗斯和领袖斯大林的伟大成就,腋下随时夹着一本俄罗斯的书籍或者杂志,嘴里哼着俄罗斯的歌曲,在俄罗斯的艺术家演出时,报以热烈的掌声。

“新信仰”的核心就是培育新人。“新人”是这样培养出来的——“他必须承认,自己行为的准则仅在于总体利益,无论是思考还是对事物的反应都要与别人一一致,与此同时,还要表现得勤勤恳恳,任劳任怨;对于国家给予的一切要表示心满意足,并严格限制自己的私生活;注意观察自己周围的一切,积极向当局汇报身边同志的所有想法和举动。

让米沃什大为吃惊的是,“告密这种行为,古往今来在各种不同的文明中都时有发生,一般而论从来没有人将此行为提高到美德的程度。但是在新信仰的文明中,告密却是作为好公民的基本美德受到赞许的。”

后来,他在《废墟与诗歌》中说到:“死亡并非总是最大威胁;奴役常常才是。”在《笔记本》的一则片段中,他说:“暴行总是潜伏在我们日常的喧嚣扰攘、我们的习惯、社会组织、言语、微笑的表面下;战争年代只不过是使它浮出表面而已。”

当一个国家的民众只能用一种思想思维、用一套语言体系表达,而且平常不能说真话,只能说“一切都很好”,或者道路以目,这难道不是一种日常化的暴行吗?

走上社会主义道路后,波兰要求作家和艺术家毫无保留地承认“社会主义现实主义”。也就是说,要求他们百分之百承认其哲学的正统性。米沃什承认,在人民皿煮国家,只要作家按照官方的要求,完全献身文学创作(搞主流创作),他们就会得到和高官显贵不相上下的收入。

但是,米沃什注意到,“社会主义现实主义一方面提倡对徒具形式的道德观采取一种‘正确’的怀疑态度,另一方面则曲意逢迎独裁者的利益。对独裁者有利的就是正确的,对独裁者有害的就是错误的。社会主义现实主义就像集中营里的音乐队,发出嘈杂的声音,将人类的呻吟声遮盖淹没。”

米沃什在《被禁锢的头脑》里提到的作家阿尔法(Alpha),即安杰耶夫斯基,一位曾经信奉天主教的著名作家,参加过祖国军。战后,他接受了新信仰。其作品中坚强纯洁的英雄人物不再是神父,而是新信仰的代表。这个代表从集中营归来,要引导世界走向光明。

另一个作家贝塔(Beta)则是博罗夫斯基,新信仰给了他精神寄托,使他将对纳粹的憎恨转化为对西方的憎恨。他热衷于写政治评论,最终失去了文学创造力。1951年,他在自己的寓所里打开煤气自杀身亡。

他们都是才华横溢的作家,但却放弃了作家的独立性,自觉地沦为历史法则的工具,最后掉到时代的缝隙里,无人纪念他们。和他们相比,米沃什可贵之处在于,他没有被历史法则和集体主义所迷惑,加入大合唱,而是对此保持警惕和怀疑的态度。他理性的怀疑精神战胜了诗人的激情,这使他对鸡权主义具有一种罕见的洞察力。

米沃什之所以可以写出《被禁锢的头脑》、《米沃什词典》、《站在人一边》这样的经典作品,其出发点在于“自由地怀疑”。他独立思考社会事件、意识形态是怎样运行的,又是怎样对人产生影响的。

新政府也曾经期待米沃什,他们眼中一个“好的异教分子”,可以逐渐接受新信仰的正统理论。可是,米沃什认为,那些被“招安”的作家为了维持生活水平,付出的代价太高了。他面对诸多丑陋时,能做到的就是闭眼不看,安心翻译莎士比亚作品。

“我曾经试图让自己相信,我能够保持独立性,并为自己确立一些不能逾越的原则。但随着人民皿煮国家势力的发展,我作为一个作家所能回旋的余地越来越窄了。”种种干扰之下,他感到自己“写作冲动的泉源就已浑浊不清了。”

1951年,波兰当局正式宣布,所有作家都必须遵循“社会主义现实主义”创作方法,米沃什立刻意识到,波兰正在走向奴yi之路。他并不想离开祖国,那将意味着可能停止写作,但他最后还是决定流完国外。

米沃什向法国申请政治避难。接下来的两年,他在巴黎写作了《被禁锢的头脑》一书。可是,这本书在当时的欧洲新世界遭到冷遇。《被禁锢的头脑》出版后,引起大多数法国知识分子的反感,他们称之为“美帝国主义的宣传品”。

“二战”后,美国实行“马歇尔计划”,对战后凋敝的欧洲实行经济援助。但据米沃什回忆,当时大多数法国左翼知识分子对于法国依赖美国的援助感到愤怒,他们寄希望于东方的“新世界”:统治这个新世界的是才智和道德都堪称无与伦比的领袖,斯大林。法国作家加缪(《鼠疫》、《局外人》的作者)曾大胆提及,一种集中营的网络乃是所谓的苏联社会主义制度的根本基础,从而遭到自己同事的诽谤和驱逐。

多年后谈起萨特、波伏娃等人,米沃什仍然对他们表达了强烈的反感。他后来在《乌尔罗之地》中写道:“在那儿,在我们用道德反抗世界的秩序,在我们质问这恐怖的喊叫由何而来时,我们开始了对个人身份的捍卫。”

《被禁锢的头脑》出版后,米沃什似乎里外不是人——羡慕共产主义的人说这本书极尽侮辱之能事,而反共分子们指责该书缺乏明确的政治态度,怀疑米沃什骨子里是一个马克思主义者。

一个巴黎的心理医生甚至认为,一个人已经在现有体制中拥有体面的位置,居然还要流亡他乡,一定是疯了。在困境中,支持米沃什的只有两个人:法国作家加缪和德国哲学家雅思贝尔斯。后者于1953年为这本书的德文版写了序言。

在序言中,雅思贝尔斯对米沃什表达了深刻的同情和理解:“失去国家就意味着失去权利。一个没有某个国家的有效护照的世界公民的遭遇,还不如一个常人。一个人被夺走护照,就像是从根部隔离。从他那里,在精神上、礼仪上、人性上,还能有什么期待?而像米沃什这样的人,作为一个共同命运的代表创造出了这样的现实。他们将认真的通过作为世界公民的人,将其毫无掩饰的经验展示出来,这是可能的。”

雅思贝尔斯还发现书里提出了一个重要问题:现代人因为精神空虚,陷入一种思想,其后果就是遭到不受法制约束的毁灭的恐惧,因而自己被利用、被当成精神奴yi的工具。“米沃什对这样的思想提出誓言般的警告:倚靠谎言,这一思想在实践中具有奇异的证明形式——通过谎言造成真实,把人的本质推向分会的、辩证法的形式。”

作家崔卫平认为,在某种意义上,米沃什的《被禁锢的头脑》比奥威尔的《1984》更富有意义。身在英国的奥威尔没有亲历过俄式鸡权主义,没有看见它是如何从一个社会内部生长起来的,《1984》只是预言幻想小说。而米沃什则亲历了这段历史,剖析了当时的人们如何从自身的处境、困厄及个人野心出发,自觉并入强势力量,最后成为压力的一部分。

1990年解冻后,米沃什回到波兰,最后定居克拉科夫。2004年,他在克拉科夫家中逝世,享年93岁。今天,在波兰的格但斯克,竖立着一座造船厂工人的纪念碑,上面雕刻着米沃什的诗句:

你,对淳朴的人们作了如此不堪的行为:

在目睹他的苦难后放声大笑,

不要自认无人知晓,

已有诗人将其记牢。

米沃什曾经说过,在20世纪的诗人中,不是马雅可夫斯基,而是曼德尔施塔姆和阿赫玛托娃表达了真理。在后来者的眼中,这个荣耀当然也属于米沃什。

皈依宗教后的米沃什找到了永恒的宁静。(图片来自网络)

晚年的米沃什,在精神上完全皈依了宗教,认为“对真理的寻求就是对上帝的寻求”。他喜欢与信徒在一起,祈祷失去的“第二空间”——天堂。

在作于晚年的一首诗《假如没有上帝》中,他写道:

假如没有上帝,

人也不是什么事都可以做。

他仍旧是他兄弟的照顾者,

他不能让他的兄弟忧愁,

说并没有上帝。

经历了地上两个毒菜者的穷凶极恶后,他最终从信仰里找到了永恒的安宁。

米沃什如今已经安息主怀17年了。如果他从天堂俯瞰这个世界,是否会悲哀地发现:这个世界一点也不比他生存的时代好多少,从某个角度来看,可能更坏了——更多头脑被禁锢,更多人走向奴役之路。

70多年前,米沃什在《被禁锢的头脑》里说到,在一些自称伟大的国家,“人的痛苦是一种全新的痛苦,是迄今为止无人经历过的一种痛苦。人类找到了治疗曾经具有群众性灾难特点的天花、伤寒和梅毒的有效手段,但是在大集体的生活,却导致了各种新的疾病的发生。”

所有的历史都是当代史。(图片来自网络)

如今,历史的阴影依然像幽灵一样,在人类文明的上空徘徊。他们可能穿上了不同的外衣,但本质都是一样的——以禁锢个人的思想自由和身体自由为目的。

思想为何会成为掌权者眼中的洪水猛兽?哈耶克在《通往奴役之路》中说到,“在社会演化中,没有什么是不可避免的,使其成为不可避免的,是思想。”他的经济思想的宿敌,美国著名经济学家凯恩斯在其著作《就业、利息和货币通论》中也说到,“我确信,与思想的逐渐侵占相比,既得利益的力量是被过分夸大了。……不论早晚,不论好坏,危险的东西不是既得利益,而是思想。”

至今,米沃什的过去时噩梦依然是许多人的现在进行时。人生而自由,但无时不在枷锁中。在很多地方,很多有着活泼泼生命和思想的人被迫成为“木头人”——不许说话不许动。比如阿富汗女性,比如……

——End——

【作者简介】:林世钰,媒体人,作家。曾出版《美国岁月:华裔移民口述实录》《烟雨任平生:高耀洁晚年口述》《美丽与哀愁:一个中国媒体人眼中的美国日常》《潮平两岸阔:15位中国留美学生口述实录》等书籍。其中《烟雨任平生》被香港“亚洲周刊”评为“2019年度十大中文好书(非虚构类)”。喜欢旅行、摄影、收集民间手工艺品。