《中国思想史批判》第二十九讲:朱熹:体虽大思不精

这一讲我们讲朱熹。

中国历史上,只有三个人被国人公认为是“夫子”:前两个是“孔夫子”、“孟夫子”,第三个就是“朱夫子”。“夫子”是老师的意思,他们三人是中国人共同的老师,这是很崇高的荣誉。“朱夫子”就是朱熹(公元1130年—公元1200年)。

据《宋史》记载,朱熹小时候就不寻常。四岁的时候,他父亲朱松手指着天教他认“天”字,他却问父亲:“天之上何物?”如此小的孩子,就追问终极存在问题,可见朱熹是个天生的哲学家。不仅如此,有一次和小伙伴玩耍时,朱熹居然在沙子上画出了八卦图。《宋史》的记载未必夸张,事实上确实有这样的人。朱熹确实聪慧异常,他19岁时就考中了进士,20岁时就担任了同安县主簿。有意思的是,他当了4年主簿,也就是才24岁,便辞掉了政府公职,要去当一所道观的监督,因为这一职务有助于他潜心思考、著述。因为,他的志向不是做官,而是做圣人。据朱熹的学生黄干讲,朱熹是一个表情严肃、言语扼要、行动稳重、思想正直的人;他的性格近似程颐,但比程颐和蔼一些;他的作息极有规律,仿佛钟表一样不会改变轨迹,这一点颇像康德。

朱熹当过南康、常州两县县令,当过浙江茶盐转运使和江西提刑,还给宁宗皇帝当过40天侍讲。他的志向虽然不是做官,也没当过重臣,但他一生都试图用理念、人脉影响政治。关于现实中的朱熹与当时政治的关系,余英时先生代表作《朱熹的历史世界》有过详细考证和论述。事实上,朱熹并不为当时的权臣韩侂胄喜欢,后者甚至极度讨厌他,先是称朱熹的学派是“道学”派,言语中颇含讽刺,后来就直接攻击他的学术是“伪学”,他提倡“伪学”的目的是结党营私、颠覆朝廷政权。这是相当严重的指控。韩侂胄的朋友高文虎甚至上奏皇帝,希望处死朱熹。朱熹之所以只当了40天侍讲,直接原因就是受到了韩侂胄的排挤。事实上,无论是在北宋,还是南宋,“道学”(理学)都只是民间私学,道学家一直是以抗议者的面目出现在当时的学术环境中的。

历史的有趣在于,抗议思想后来成了统治思想,朱熹注解的四书后来成了天下读书人的必读书,朱熹成了儒家思想的集大成者——朱夫子。张君劢甚至说:“如果我们看看东西方古今的思想家,便可以毫不犹豫地说,朱熹是最伟大的思想家之一:他的地位相当于柏拉图和亚里士多德在希腊时期,或笛卡尔、莱布尼兹和康德在现代的地位。”

朱熹立志要当圣人,就后来的历史事实来说,他算是得偿所愿了。他的成功,一方面是因为他天资过人,另一方面也因为他机缘好:他的老师是李侗,李侗的老师是罗从彦,罗从彦的老师是杨时,杨时是程颐的入室弟子。他父亲朱松也是罗从彦的弟子。也就是说,就理学的发展而言,朱熹继承的是北宋周张二程持续不断的学统。当然,朱熹并不以周张二程为满足,就他所重视的道统而言,他是要承接孔孟的。朱熹的著述多达20多部,其中多是对往圣先贤著作的再解释。他对前人的经典,采取的是孔子的态度,编撰、注疏多于创作,他在编撰、注疏中阐发自己的思想。他平生为文100卷,又有问答录80卷、别录10卷,绝对算是高产学者。

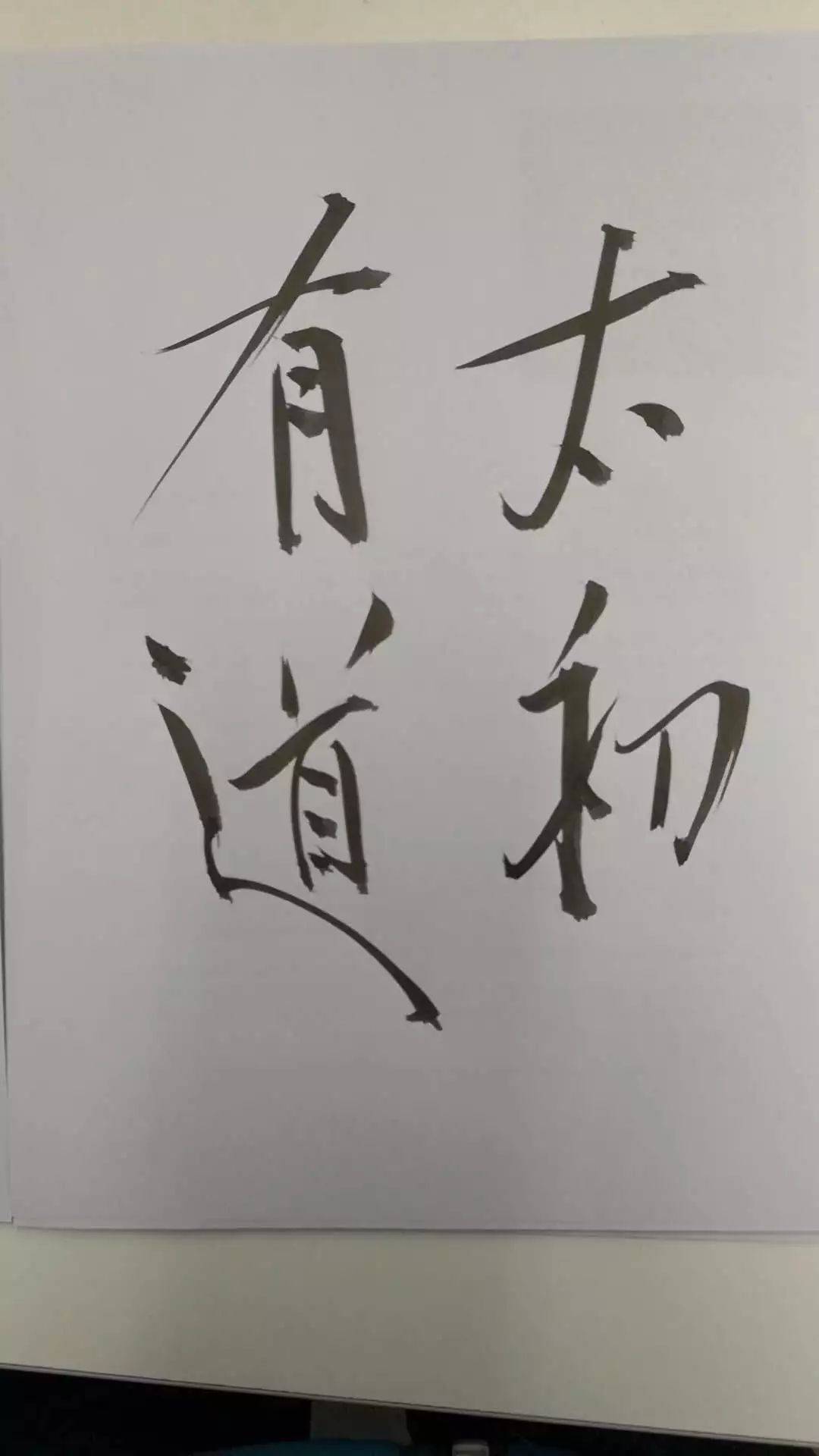

之所以说朱熹是儒家思想的集大成者,是因为他构造了一个比较完整的理论体系。支撑他这个理论体系的核心思想,可以概括为“理一分殊”四个字。如何才能认识清楚他这个理论体系呢?我认为需要把握几个关键词:理、气、欲。

什么是理?理就是创生者、终极存在、万物之所以成为万物的根源。朱熹说:“未有天地之先,毕竟也只是先有此理,便有此天地。若无此理,便亦无天地。”又说:“未有事物之时,此理已具。”“惟其理有许多,故物有许多。”“做出那事,便是这里有那理;凡天地生出那物,便是那里有那理。”可见,在朱熹眼里,最高、最终极的存在不是天,而是理,理先于天地而生,是理生出天地万物。

在二程那里,理分为“天理”和“百理”,前者是万物共同之理,后者是万物殊别之理。朱熹的说法与二程略有不同,在他的概念里,理就是殊别之理,即万物各自之理,也即是性;作为共同的那个理,也即“天理”,应该叫“太极”。显然,这是借用了周敦颐的概念。朱熹说:“总天地万物之理,便是太极。”

但正如劳思光先生所指出的那样,在朱熹这里,这个“总”字的意思并不明确,由此会导致非常大的理论问题。“总”,有“总摄”和“总和”两层意思。若是“总摄”之义,那么说太极“总天地万物之理”,即表示太极是天地万物殊别之理的最大公约数,如前儒所言“生生”之类;若是“总和”之义,那么说太极“总天地万物之理”,即表示太极是天地万物殊别之理的算术叠加。

事实上,朱熹有时是把这个“总”当成“总和”用的。比如他说:“所谓太极者,只二气五行之理,非别有物为太极也。”又说:“自其微者而观之,则冲穆无朕,而动静阴阳之理,已悉具于其中矣。”太极既然包含一切,当然就是“总和”的意思。但朱熹又常常把这个“总”当成“总摄”用,他认为“人人有一太极,物物有一太极”,“盖统体是一太极,然又一物各具一太极”。如果说万事万物都有一太极,则此太极只能是“总摄”义,不能是“总和”义,原因是:牛有牛的理,马有马的理,如果太极是天地万物殊别之理的“总和”,那么这太极就包含牛马各自的理,朱熹既然说万事万物都有一太极,那么牛身体中怎么可能包含牛马等万物各自的理呢?牛能体现马的理吗?朱熹是理学家首屈一指的代表,但由于对天理(即太极)的定义模糊,决定了他的理论在起点处就存在问题。

朱熹的“太极”观念既借自周敦颐之《太极图说》,则自然牵涉到周敦颐的“无极”概念,因为《太极图说》首句即是“自无极而太极”。周敦颐这句话说的是有生于无的道理,也就是无极“生出”太极,这显然是受道家影响的结果。朱熹为了理论自洽,将“自”字删去,变为“无极而太极”,在他的理论体系中,这句话的内涵就变成了:无极就是太极,无极之上没更高的本原存在。他说:“无极而太极,只是无形而有理,周子恐人于太极之外,更寻太极,故以无极言之。”又说:“圣人谓之太极者,所以指夫天地万物之根也。周子因之而又谓之无极者,所以著夫无声无臭之妙也。太极本无极,则非无极之后别生太极,而太极之上先有无极也。”在朱熹看来,“无极”与“太极”,本是一物,之所以于“太极”之外别立“无极”一概念,只是因为“太极”是无形、无声、无臭的,“无极”只是对“太极”的特点的解释。通观《太极图说》观念及周敦颐用词方法,可知这完全是无稽之谈。此意,我在讲《太极图说》时已略为论及,此处因论及无极,又捎带再加论列。

下面说气。什么是气?简言之,气是万物得以成为万物的无形之存在。朱熹说:“天地之间,有理有气。理也者,形而上之道也,生物之本也。气也者,形而下之器也,生物之具也。是以人物之生,必秉此理,然后有性;必秉此气,然后有形。”严格说,气并不是“形而下之器”,而是使器成为器的助力。

理与气之间是什么关系?归纳起来,大概有如下几个方面:

一, 理是一种独立的存在,不依靠气而存在。即便万物都消失了,理仍然存在。“且如万一山河大地都陷了,毕竟理却只在这里。”需要指出的是,这里的理,是共同之理,即太极。朱熹相信邵雍的世界循环论,认为世界终将毁坏,循环没有穷尽,即便世界完全毁坏了,因为太极不灭,它就可以再造出一个世界出来。太极无所谓“行迹”、“情意”、“计度”、“造作”、“动静”,它只是一个“洁净空阔底世界”。

二, 因为理才是最高、最终极的存在,因此从逻辑上讲,而不是从时间上讲,理先于气。朱熹说:“有此理后,方有此气。”

三, 气必须依理而存在,有气,则此气中必有此理。“气以成形,理亦赋焉。”“若论禀赋,则有是气,而后理随而具。”

四, 理无所谓动静造作,但它可以使气动静造作。天地万物的生成是一个气化的过程,所谓气化,就是理气结合的过程,也可以说是理乘着气运行的过程。“天地之初,如何讨个人种?自是气蒸结成两个人,后方生许多万物,所以先说乾道成男、坤道成女,后方说化生万物。当初若无那两个人,如今如何有许多人?那两人便似而今人身上虱,是自然变化出来。”“气化是当初一个人,无种,后自生出来底。形生却是有此一个人后,乃生生不穷底。”也就是说,生物最先是由理气化生而来,然后才由雌雄结合而形生不绝。至于无生物,则都是化生而来。“阴阳,气也,生此五行之质。……天地之间,何事而非五行?五行阴阳七者混合,便是生物的材料。”儒家虽然避谈鬼神,但朱熹的这些论述,却带有一定的神学色彩,我们对比基督教的上帝创世论,不免觉得非常有趣。

五, 理与气在现实中一旦结合为物,理便成为殊别之理,理气之间便不可分割,因为“天下未有无理之气,亦未有无气之理”。“所谓理与气,此决是二物。但在物上看,则二物浑沦不可分开各在一处,然不害二物之各为一物也。若在理上看,则虽未有物,而已有物之理;然亦但有其理而已,未尝实有是物也。”前面说,理是一种独立的存在,这里又说“未有无气之理”,如何理解呢?因为前面所说的理是太极,后面所说的理是万物各自的理,所以朱熹又说:“无是气,则是理亦无挂搭处。”朱熹论“理”,有时指的是太极,有时指的是万物各自的理,读其文,当细究其所指究竟为何,否则极易搞糊涂。

六, “气虽是理之所生,然既生出,则理管他不得。如这理寓于气了,日用间运用都由这个气,只是气强理弱。”也就是说,虽然不存在无理之气,但理气一旦化生为物,气就具备了相对独立性,理就变成了潜存的力量,而且总是斗不过气。这里的理气关系,类似于神与人的自由意志的关系:神造人,造万物,但神给了人自由意志,人运用自己的自由意志,往往走向不信神的结果。朱熹在此处之所以下一转折,正是为人的主观努力预留了理论上的空间。

接下来我们讲欲,欲,就是人的欲望。以上,我们讲理与气,是从上到下讲,都属于客观存在的领域,与人的主动性并无关联。换言之,与人的善恶行为没有关联。但我们都知道,儒家的所有理论,最终都是要指向人间的道德秩序的,也就是说,都是要讨论为善去恶问题的。那么,天理与人欲到底是一个什么关系呢?

要回答这个问题,首先要明确什么是善。朱熹说:“继之者善,是天理流行处。”也就是说,“天理流行”就是善,天理无不善。那什么是恶呢?“人生而静,天之性,未尝不善。感物而动,性之欲,此亦未是不善。至于物至知知,然后好恶形焉,好恶无节于内,知诱于外,不能反躬,天理灭矣,方是恶。”意思是说,人生下来是好静的,这是先天赋于的本性,受到外界的影响而变为好动,这是本性受到了引诱,但这时也还不是“恶”。人的认识和外界事物相交接,就会表现为两种态度:喜好或厌恶。喜好或厌恶的态度如果从人的自身得不到节制,再加上对于外界事物的引诱不能自我反省,那么人的天性就会完全丧失。这时“恶”就诞生了。

天理为什么会灭?其实上面已经点到,因为气化以后,在物中,气总是处于强势地位,理虽然还存在,但处于弱势的被压制地位,长此以往,就相当于灭了。朱熹说:“人物皆秉天地之(天)理以为性,皆受天地之气以为形。……若在物言之,不知是所秉之(天)理便有不全耶?亦是缘气秉之昏蔽故如此耶?曰:惟其所受之气只有许多,故其(百)理亦只有许多。……又问:物物具一太极,则是(百)理无不全也。曰:谓之全亦可,谓之偏亦可。以(天)理言之,则无不全,以气言之,则不能无偏。”

正是由于我上面讲过的朱熹有时用“理”指共同之理——太极、天理,有时又指殊别之理——百理,而且对共同之理的定义又不清楚,所以这段话的表述意思极为混乱。试问,理根本是无形的存在,按说一个针尖上就可以“立住”所有天理,怎么能说因为气不够,所以物所包含的理就不够呢?可以说,朱熹说这段话时,原无确定之主张:他既说万物因为所受之气有限,故所蕴涵的共同之理有限;又说万物都蕴涵整全的共同之理,这不是自相矛盾吗?如果我们不追究他的表达的矛盾处,只从大意看,似乎可以如此理解:万物虽然都蕴涵整全的共同之理,但这共同之理又常常被气赶到角落里去了,所以理既全又偏:全,是指它的内容全;偏,是指它并不是大中至正地蕴涵在万物里,而是处在偏僻的角落里不受待见。

朱熹又从气之偏正来讲理之通塞。因为理通则善,理塞则恶,所以其指向还是善恶问题。“自一气而言之,则人物皆受是气而生。自精粗而言,则人得其气之正且通者,物得气之偏且塞者。惟人得其正,故是理通而无所塞;物得其偏,故是理塞而无所知。”此处论证的是人之所以为万物之灵长的原因:人能得气之正,所以能与天理合一,物得气之偏,所以不能与天理合一。但同样是人,由于所秉受的气“又有清明昏浊之异”,所以,人都有与天理合一的可能性,但因为气质之性的不同,并不是人人都可以达到天人合一的至善境界。

即便我们可以认可浊气是万恶之源,但问题在于,气本身不就是理之所生吗?太极不只有一个吗?为什么气可以不听理的绝对命令?对这个问题,朱熹的解释毫无逻辑,根本不能服人,这里就不引述了。我在前面讲过朱熹的理气关系类似于神与人的自由意志的关系,但基督教神学的高明之处在于,它明确指出了神的意志与人的自由意志的位阶关系,也就是说,神高于人,连人的自由意志也是神所赐予,这样就解决了天人矛盾。但朱熹没有明确指出理气之间的位阶关系,即是创造与受造关系,因此气无论如何主动奔突,但都应该跳不出理的掌心。朱熹没有明确指出这一点,这就使得他的所有辩护都显得非常苍白。

上面讨论了气的清浊不同导致了善恶不同,那么,恶在人身上表现为什么呢?就是欲望。什么是欲望?朱熹的定义是:“心,譬水也。性,水之理也。性所以立乎水之静,情所以行乎水之动,欲则水之流而至于滥也。”“爱是泛爱那物,欲则有意于必得,便要拿将来。”简言之,按张载“心统性情”说,朱熹把人的心分为负责理性的性和负责感性的情,他所反对的不是情,而是情之泛滥导致的“必得”冲动。

朱熹对人欲的认识是比较客观的,他认为人欲是必然会产生的。“有个天理,便有个人欲。盖缘这个天理须有安顿处,才安顿得不恰好,便有人欲出来。”什么叫“恰好”呢?就是“发乎情,止乎礼”,情、礼皆顺乎天理,所以不需要消灭情,“圣人千言万语,只是教人存天理、灭人欲”。如何是灭人欲?朱熹打了个比方:“秉气之清者为圣为贤,如宝珠在清冷水中;秉气之浊者为愚为不肖,如珠在浊水中。所谓明明德者,是就浊水中揩拭此珠也。”这自然让我想到禅宗六祖惠能的师兄神秀的那首偈:“身是菩提树,心如明镜台。时时勤拂拭,勿使惹尘埃。”

众所周知,在惠能系禅师看来,神秀的这首偈子显然不如惠能那首著名的偈能说到佛性的究竟处。但朱熹是儒家人物,一贯是反佛,尤其是反禅宗的。我想即便他的“拭珠”论与神秀的“拭镜”论意思差不多,他也不会承认是受了神秀的影响,更何况走得更远的惠能了。

那么,如何才能去人欲呢?关键是让心循理动,心与天理合一,勿使情泛滥为欲。朱熹又提出了“人心”、“道心”之说,大抵不外以“道心”驭“人心”,即以理驭情、存理灭欲。具体如何才能使天理战胜人欲呢?朱熹的办法与程颐并无二致,不外“穷理”、“居敬”、“格物”、“致知”之类,朱程二人对这些进学次第的具体论述,也大同小异。学者多以朱熹之“格物”、“致知”理论为其重点,但因其与程颐大同小异,这里就不详述了。现只引朱熹的一段话作为他在这方面思想的代表言论:“所谓致知在格物者,言欲致吾之知,在即物而穷其理也。盖人心之灵,莫不有知,而天下之物莫不有理;惟于理有未穷,故其知有不尽也。是以《大学》始教,必使学者即凡天下之物,莫不因其己知之理而益穷之,以求至乎其极。至于用力之久,而一旦豁然贯通焉,则众物之表里精粗无不到,而吾心之全体大用无不明矣。此谓物格,此谓知之至也。”由此也可见,朱程二人对格物致知的目的的理解也是一样的,按朱熹的话说,就是“格物所以明此心”,而与探究自然界之规律无关。

我们应该如何评价朱熹呢?在此,我想重申并补充我在前面说的,朱熹是儒家思想之集大成者。由以上分析可知,他不仅试图综合“北宋五子”的思想传统,而且试图远探孔孟本旨。不仅如此,他虽然反佛教,但对道家和道教不仅有同情的理解,而且试图将道教思想融入其思想体系。他对老子的评价是:“今观老子书,自有许多说话,人如何不爱?”又说:“康节(邵雍)尝言,老氏得《易》之体,孟子得《易》之用,非也。老子自有老子之体用。”朱熹解释《易经》,非常重视象数,他不仅推崇《河图》、《洛书》及邵雍之《先天图》、周敦颐之《太极图》,而且认为它们源自儒家,体现的是儒家思想。但事实上,《河图》《洛书》源自纬书,出自道教;而《先天图》又依《河图》《洛书》立说,亦植根于道教;《太极图》也出自道教。朱熹还化名“空同道士邹䜣”撰《参同契考异》,《参同契》乃道教内丹派图书。朱熹大概也认识到了这一点,而他自认是儒家,所以选择了用化名考辨道教经典。

那么,朱熹这一集大成的工作水平如何?这就不仅要看他“集”了些什么,而且要看他“集”的各部分之间的逻辑是否自洽,更要看他的思想的原创性如何。但老实说,对于后两个方面,朱熹的表现平平,他的理论体系既未实现逻辑自洽,原创性也不够。我们看他的论述,仿佛都能看到前人的影子,前人没有解决的问题,他也没有推进多少。这两个方面的问题,根源在于原创性不够,以至于他无力用自己的思想体系来剪裁前人的思想成果,他的集大成,主要是一种物理式的拼接,而不是化合。他的理论的内在矛盾,我在前面已经零星谈及,这里再从总体上略论如下:

首先,理与气的矛盾问题。朱熹既认为天理决定一切,又认为万物一旦气化,经常出现“理管不得气”的情况。这只是一种意见,而不是一套理论。既然天理决定一切,它就应该管得了气;如果管不了,则应该论述清楚其原因何在,而不是简单指出这一现实。既如此,就应该自然追问下去,是什么因素导致了气各行其是的?

其次,天道观与本性论的矛盾问题。就本性论讲,既然万物实现其本性,也即是循天理就是善,那么狮虎的本性就是要吃其他动物,包括吃人,狮虎是否善?就天道观讲,朱熹所谓的天理,也即太极的核心内容是什么?是“生生之德”吗?如果是,狮虎吃动物、吃人不正是符合让狮虎生的天理吗?问题在于,狮虎的生是以其他动物的死为条件和代价的,那么其他动物的天理又该如何实现?这不是一个独特的例子,事实上,任何动物(包括人)的生都是以其他动植物的死为条件和代价的。也就是说,任何动物实现天理都是以损害其他动植物实现天理为条件和代价的。那么,这一事实是否就推翻了贵生的天理?朱熹可能会辩解说,害生不是实现天理的意思,而是气之所为的结果,但任何动物都以害生为生的条件,贵生的天道又如何实现呢?这个问题的实质是:朱熹希望打通天道与万物本性,但至少从事实层面看,他并未能够打通。为什么不能打通?因为朱熹并未从天道角度把人抬高到万物主宰者的地位,他虽然认为人是万物灵长,但仅仅是从人能得气之正,物不能得气之正,因此人能与天理合一的角度论证是完全不够的。

最后是人为什么必须存天理,为什么能够存天理的问题。

首先,在朱熹的理论中,心只是一种经验存在,本身并不具备超验价值,心又分为道心(性)和人心(情)两部分。那么,人为什么必须让道心驾驭人心呢?朱熹可能会说,人自然具有趋善冲动,但世间有恶人这一事实证明,这一趋善的冲动只是一种可能性,不是一种必然性。世间任何教化系统都面临这个问题,一般而言,宗教对这个问题的回答是能解决问题的,因为它一方面鼓励人们趋善,另一方面也会告诫人们,如果你不趋善,甚至作恶,就会受到严厉的惩罚,如下地狱之类。儒家不是宗教,朱熹眼中的天略有主宰之意,但基本上也不是主宰之天。他说:“而今说天有个人在那里批判罪恶固不可,说道全无主之者又不可。”有人再问他天是不是主宰者,他的回答是:“这个也只是理如此。”因此,即便是朱熹,也无法从根本上解决这个问题。

其次,人如何有可能让道心驾驭人心呢?气有清浊,心属气,因此心有昏明,人在“存天理,灭人欲”之前,心是昏大于明的,“存灭”过程是心逐渐清明的过程,最后达致此心大明、“全体大用”之境界。问题在于,“存灭”之前,没有主宰力的昏浊之心何以能有格物、致知、穷理的冲动?这也是世间任何教化系统都面临这个问题,而一神教对这个问题的回答是能服人的。比如基督教就认为,人获救重生都是因为上帝的力量所致,凭着上帝的恩典,因着对上帝的信仰和信心,人才可以获救,人是无法靠自己的努力获救的。换言之,人之所以能趋于至善,是因为有上帝这个强力之手在拉你。儒家不是宗教,儒家又强调通过自身的努力趋善,所以自然也就无法解决趋善的动力问题。

朱熹思想的问题还有一些。比如,其“道统”论基本上属于虚构,至少可以说是他的一种主观建构;他虽然重视对历史上的儒家经典的注释,但他缺乏基本的考证能力,所以他会武断地认为《大学》“盖孔子之言,而曾子述之“,《中庸》是子思著作,因其如此,他依据这些经典所建构的儒家道统就更靠不住。

总之,朱熹体虽大而思不精,因此我不认为他是一个划时代的思想家,张君劢对朱熹的评价实在太过夸张了。

以上,主要是从道德哲学方面对朱熹进行评述,至于其政治思想,我拟在另一讲以另一种方式予以评述。