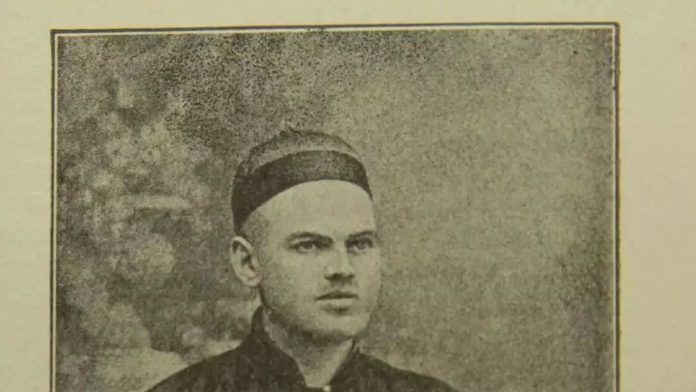

多马·索恩牧师(第一位到昭通的外国传教士)

阿信注:1888年4月,来到昭通的第一位外国传教士多马·索恩,与在昆明的中国内地会传教士露易丝,前往四川阆中,由盖士利牧师主婚,结为伉俪。婚后,两人身体一直不好,于是决定1890年初前往上海,一方面参加第二次赴华传教士大会,大会结束后去烟台内地会疗养院修养。

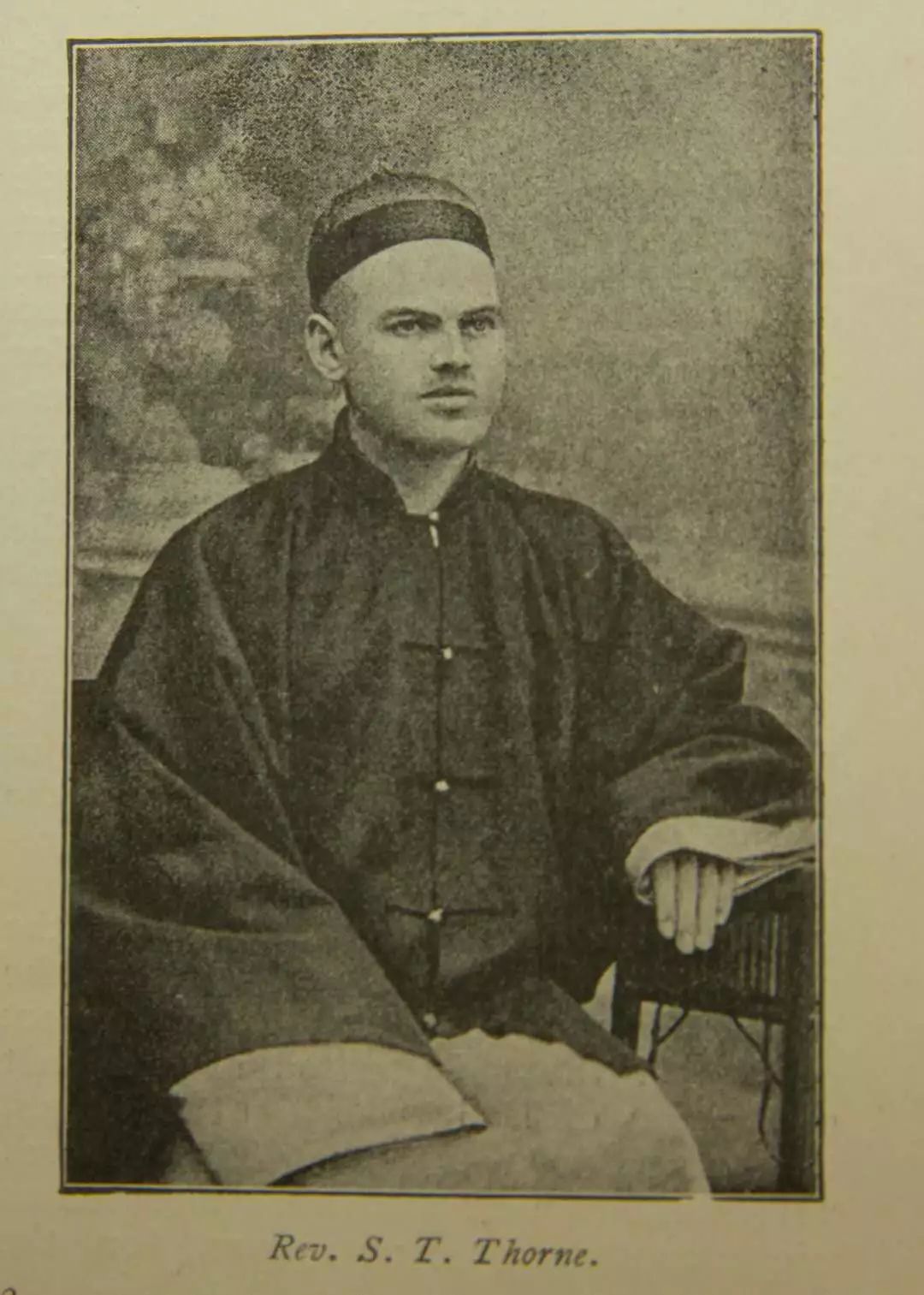

1890年6月,他们前往烟台海滨疗养。不久得知家乡教会差派到昭通的第三批宣教士,两人中的一位卡特弟兄,死于疟疾,而在云南的万斯通夫妇双双病倒,邰慕廉因长期孤独,心情抑郁。这时,索恩夫人露易丝卧床不起,而索恩身体也只是略有好转。

在此艰难时刻,他们决定直面生死,体贴神的心意,返回昭通。在给父母的信中,索恩引用《腓立比书》1章21节说:“因我活着就是基督,我死了就有益处。”

回到昭通之后,多马·索恩于1891年9月23日离世归主。生前最后一次外出巡回布道,他从石门坎附近的古道经过,前往镇雄。14年之后,他用生命所撒下的种子在乌蒙山深处遍山开放。

心中感动,遂把这段文字先贴出来。主爱永不止息,诚如《希伯来书》12章1节所说:“我们既有着许多的见证人,如同云彩围着我们,就当放下各样的重担,脱去容易缠累我们的罪,存心忍耐,奔那摆在我们前头的路程,仰望为我们信心创始成终的耶稣。”

感谢安晓敏姊妹的翻译,荣耀归主。

《多马·索恩传》“第十二章:海滨之行”节选

1890年2月20日,礼拜四,索恩夫妇离开昭通,22日抵达大关(Ta-Kuan-Ting)。索恩写道:“遇到一大队运送布匹的马帮。”

27日,礼拜四,他们抵达老鸦滩(Lao-wa-Tan)。索恩雇人将他的马送回昭通。他说:“两天之内,我们走了50英里。路况糟透了,马根本受不了(my horse was drowed)。”

马匹既然无法前行,他们只能雇佣苦力搬运行李:

一匹马一般驮160到200磅,苦力能背120到160磅。但很多苦力更意愿背240磅走短途,一天走10到15英里。有个别苦力甚至背得更多,我曾见过两个苦力,每人肩上背320磅。

中国人民吃苦耐劳的精神由此可见一斑。他们利用人力和马骡,沿着古丝绸之路,将茶叶、矿石、药品运到沿海地区,把棉布运回云南。

3月4日,礼拜二,两人到达宜宾。次日顺江而下,3月10日抵达重庆。他们在贾美仁牧师(Dr. And Mrs. Cameron)家住了一个礼拜。他们本计划于周六出发,但露易丝突然生病,这耽误了他们两周多的时间。

4月2日,礼拜三,他们和另两位传教士同船出发,4月8日,抵达宜昌(I-Chang)。途中,索恩染上痢疾,11号12号两天,他病得特别厉害,幸亏当地来了一位外国医生。礼拜天,索恩病情好转,周一他起床走了一小段路,感觉还行,于是决定第二天乘船离开。

4月15日,礼拜二,一大早,索恩夫妇突然都感觉身体不适,但他们还是勇敢地了船出发。索恩写道:

总体来说,在这段旅途中,我的身体有所好转,但露易丝状况很早,只能整天躺着床上。而我们的舱位靠近蒸汽机,颤动很厉害。我们于礼拜五抵达汉口(Hankow)。

一下船,露易丝就被直接送往汉口仁济医院,由院长纪立生医生(Dr. Gillison)亲自照料。1890年4月22日,索恩写道:

我和托德姊妹(Mrss. Todd)前往卫理公会在汉口的普爱医院(Wesleyan Mission House)拜访。普爱医院占地面积很大,诺斯夫妇(Mr. North)先是热情地招待我们吃午餐。饭后带领我们参观何福善医生(Dr.Hodge)楼,参观了由贝尔医生(Dr.Bell)主管,萨格登医生(Miss Sugden)负责的妇女医院。接下来,诺斯牧师还带我们参观了男子学校、女子学校、教堂,并把我们送到马路对面的男子医院。

何福善医生(Dr. Hodge)带我们在男子医院转了一个来回。我发现病床都是新购置的是铁质床架;还为发热病人专门建了一个隔离病房。

4月23日,礼拜三,他们乘船东行,25日到达安庆(Gan-King)。在安庆,他们与两位年轻的弟兄卡特(Carter)、欧伯雷斯(Tremberth)相遇,这是家乡教会给他们差派来的第三批传教士。

4月24日,他们抵达上海。礼拜天做完礼拜后,他们与刚从英国返回的中国内地会创始人戴德生先生会面。

在5月22日写信教会秘书万斯英先生的信中,索恩说:

在这期《教会杂志》刊登的这篇文章里,如果再插入几幅地图,读者读起来会更清楚明了:其中一幅是中国地图,把它与英国地图放在一起相对照;另一幅是云南在中国的位置图,可以帮助读者清楚了解云南距离中国沿海有多么遥远;第三幅则是我们在中国的宣教地域图,图中要清楚标明我们开辟的传福音的地点。

目前,我的同工们正在绘制第三幅图,估计很快就能寄给你。把这张图放进事工报告后面,有益于读者更清楚地了解我们所做的事情。

在上海举行的这次赴华传教士大会,有20余个宗派和教会团体的成员与会。在同一时间,中国内地会也在上海召开同工大会。

5月31日,他在日记中写到:

整整一个月,我们和如此多的弟兄姊妹和宣教同工朝夕相处,这个五月我们过得很不寻常。宣教士大会强调方法的重要性, 但更注意在这背后运行的圣灵的力量。

目前中国有1200名传教士,平均25万人中国人中间有一个,这是多么奢侈的一个数字!“大会已发出呼吁:另外呼召1000名传教士来中国,呼吁更多的女传教士加入中国事工的行列。”……

这次大会的大多数议程我有有幸参加,但遗憾的是,有一场全体会议露易丝未能前往。她参加了中国内地会的几场聚会。

在这次会议上,我们最大的收获就是有幸认识了这么多的传教士,我们交流后比较熟悉的有(后面是长长的一串名单)……

戴德生牧师安排我们下周前往海边,去芝罘(Chefu)的内地会学校和医院休养一段时间,请您多为我们祷告,愿上帝赐福满满。

6月4日,他们离开上海,6月6日到达芝罘,立即前往由斯托克夫妇(Mr. Stoke)负责的内地会疗养院。

6月9日,他在写给母亲的信中说:

我们没有选择供外国人住的头等舱,而是买了两张普通舱的票,和普通中国游客住在一起。

当蒸轮开始顺江而下,我们感觉心旷神怡。船上的第一餐,我们使用筷子,吃的是米饭、酸菜、鱼尾,另加几小蝶美味的酱菜。

没过多久,船就驶入大海,我和露易丝躺上铺位休息,一直睡到次日凌晨五点才醒。醒来后我们两人都感觉胸口恶心,我的嗓子也连续痛了三天。当天晚上我们仍然在在船上度过。

第三天天清气朗。下午一点我们抵达芝罘。斯托克先生(Mr. Stoke)和几位弟兄到岸边迎接,并把我们带往内地会疗养院。

这里的住着很舒适。

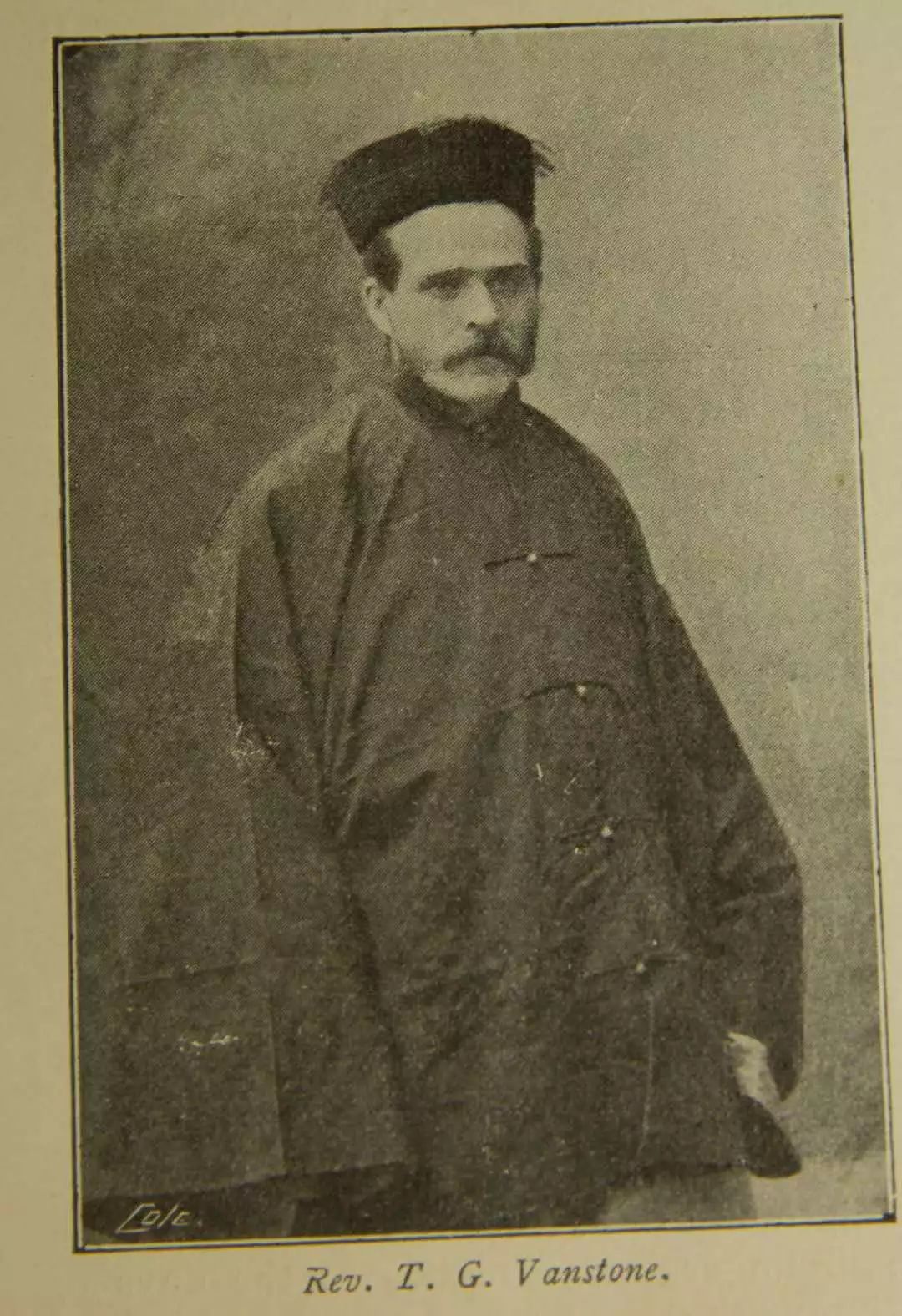

刚到云南的柏格理和邰慕廉

在昭通坚守的邰幕廉倍感孤独。除了柏格理弟兄偶尔去看望他以外,大多数时间他都是形单影只。极度的孤独让他都快要顶不住了。1890年7月,露易丝在写给索恩父母的信中说:

发现你们的儿媳是如此不中用,真不知你们的内心会做何感想?你们肯定要心疼自己的儿子,说:“我那可怜的儿子啊!”

但我要告诉你们,索恩真是一位存心忍耐,百般体贴的好丈夫。在他的悉心照料下,我的身体已大为好转;我的病医生也帮不了多大忙,说换换空气、好好休息很重要,我也想好好利用这次机会……

我已经能够单独走路,但体力很弱,走不了多远……

在云南坚守的朋友们,我们唯一能做的只有祷告和信靠。正如索恩告诉你们的,他们深处一个极度熬炼的环境之中。处境既然这样险恶,他们唯有依靠神,相信神必会亲自引领。

1890年7月11日,索恩在写给父母的信中提出了一个对宣教事工很有价值的建议,他建议传教士在去往宣教工厂之前:“最好在国内先实习一年。我很庆幸自己来中国前,在国内侍奉了五年。”

两个礼拜之后,索恩写道:

来自安庆的消息令人悲痛。卡特弟兄(Brother Carter)来信告诉我,有两位弟兄在同一天相继离世,另外还有两位弟兄也病得很重。好在卡特和欧伯雷斯(Tremberth)目前还好。

唉!就在索恩写信的这个时间,他以为身体健康的卡特弟兄因感染恶性疟疾,正处在垂危之中,他在第二天就与世长辞了。

与此同时,远在云南的万斯通夫妇双双病倒。露易丝在芝罘也卧床不起,索恩的身体也只是略有起色好转,难怪他们听闻卡特弟兄离世的消息犹如晴天霹雳。加上这段时间,中国和日本的一些地方爆发霍乱,很显然,我们在中国的福音事工正在遭受烈火的试炼:

最近,中国、日本有一些地方爆发霍乱,上海的死亡率奇高,每天我都听到消息,说有人死于霍乱。

虽然疾病在身体里肆虐,但我们坚强面对,努力防范,全心信靠主。如果返回云南是神的心意,我们会尽力按主的心意行,没有什么能阻拦住我们回程的脚步。

如果神要招我们回天家,我们也坦然无惧,正如《腓立比书》1章21节所说:“我死了就有益处。”

和多马·索恩一起来中国的万斯通牧师,他们是基督教圣经工会派往中国的首批传教士。柏格理和邰慕廉是第二梯队。卡特和欧伯雷斯是第三梯队。

鸣谢:本文图书全部由W.A. 格里斯特著《塞缪尔·柏格理——在华传教士的开拓者》一书译者东旻姊妹提供。