对话者

王学良:95后

萧三匝:75后

话题:

一、启蒙必然死掉

二、民主和自由需要经过上帝的淬炼

三、青年不能带来希望,希望来自于灵魂重生

四、信仰更新文化,而非消灭文化

五、文化中蕴含上帝的普遍启示

“启蒙”必然死掉

王学良:“启蒙”的本意是“开发蒙昧”,在您看来,人的“蒙昧”状态是指什么?

萧三匝:人最大的蒙昧是把自己当成动物,而不当人。人分享了上帝的属性,同时又有动物性,人性是由这两部分构成的,因此如果不信神,就是抛弃自己身上分享来的神性,把自己等同于动物。各种物质主义最大的问题就是没看到这一点。抛弃神,灵魂就必然堕落。各种社会乱象,均由此而起。

王学良:不信神等于动物,也就是不拿自己当人。我相信在非信徒看来,这种论述更多像是一种霸权话语,缺乏对非信徒的尊重,也有悖“神恩独作”的理论。这种“霸权话语”的运用体现的是傲慢,还是棒喝?

萧三匝:老实说,不信神可能连动物都不如。动物一般不会吃同类,但历史上人吃人的事情史不绝书。那么,不信神的人比动物高贵吗?人犯罪堕落,是人抛弃上帝,而不是上帝抛弃人,所以要说傲慢,是人傲慢,因此骄傲是第一宗罪。上帝既是慈爱的上帝,又是公义的上帝,二者不可分割。因此,当基督徒强调上帝的公义时,人总是觉得不受尊重。问题在于,对于抛弃上帝而不知悔改的人来说,是应该“尊重”他的堕落还是应该劝说他悔改呢?打个不恰当的比喻,一个儿子无恶不作,父亲骂他连猪狗都不如,这个不肖子能责怪父亲不尊重他吗?这个儿子所谓的尊重,其实不过是放纵罢了。

必须指出的是,批评不信神的人等于动物,不拿自己当人,这不是我的话,《圣经》里上帝说过很多类似的话。人往往觉得基督徒说话冒犯了自己,其实冒犯人的不是基督徒,而是他们所传讲的上帝的真道,因为上帝的真道本来往往就是与世俗的道理相反的。当然,没有任何人可以宣称他能掌握整全的真道,但这不妨碍基督徒传讲上帝那些明白无误的话。

说到话语霸权问题,有人说过一句名言,“唯有上帝能够独裁”。原因在于,祂是造物主,人是被造物,祂定义了一切,就如同陶匠能随意定陶器的形状、用途一样。至于传讲真道的方式,每个人的风格都不一样,针对不同的受众,方式方法也应该不一样。但只要是传讲上帝的真道,就必须包含公义和慈爱两个方面。只是在人听来,总觉得公义那部分太刺耳了,但那就是事实,无可推诿的。慈爱、谦卑并不意味着不坚持公义,而曲意讨好人。

至于“神恩独作”,说的是上帝在拣选、拯救上的主权,与没被选上的人永远陷在罪恶中并不矛盾。因为当亚当夏娃罪犯后,按上帝的公义审判,人马上就死也是公义的,上帝赐给一些人白白的恩典,没得到恩典的人不能怨恨上帝,更不能说自己没有罪。

王学良:既然信仰是“神恩独作”,那便说明人无法主动信仰,一切决定权都在神手中,又怎么能说人在堕落中不知悔改呢?

萧三匝:人在堕落中不知悔改说的是一个客观事实,是事实判断。上帝赐予人白白的恩典,但人有自由意志,可以决定是否接受上帝的恩典。这就如同小孩子掉到井里了,井边上有一只大人的手伸下来救小孩,小孩是不是该拼命抓住大人的手呢?小孩伸出手来,并不意味着他的得救是靠自己的行为,而是靠大人伸出的救援之手,他只是同意了大人的救助而已。关于上帝的拣选主权和自由意志的关系,我认为奥古斯丁的论述最为精彩,这里没法展开细说。简言之,人有自由意志,因此人要为自己的行为负责,但上帝能预知人通过自由意志的选择,因此上帝的主权与人的自由意志并不矛盾。

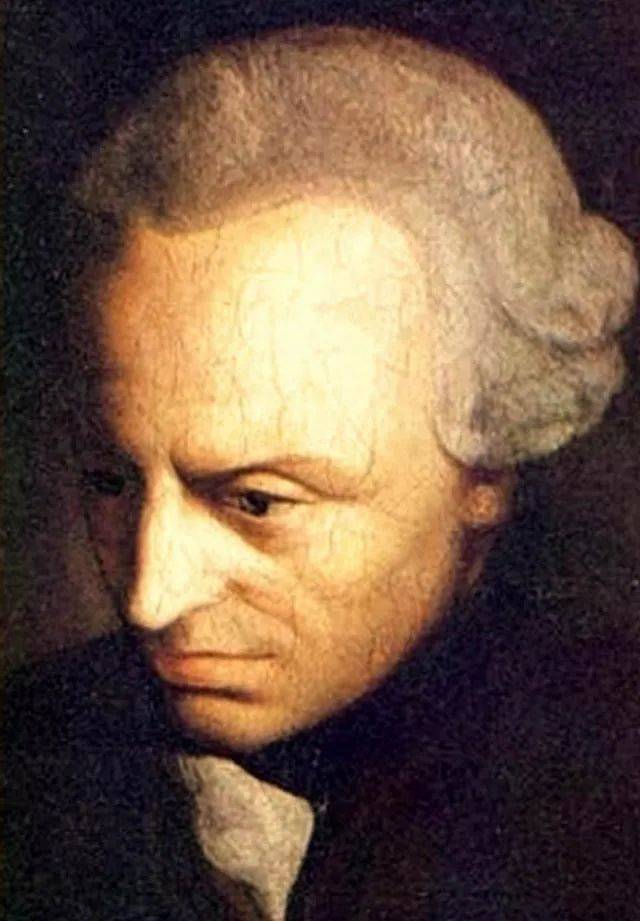

王学良:康德宣称启蒙运动的口号就是“勇敢地运用自身的理性”,依靠理性来反专制,争取自由和民主。萧老师您如何看待“启蒙”?

萧三匝:启蒙运动意义上的启蒙早就死掉了,当人们把“理性”当成偶像来崇拜的时候,就走向了“理性的自负”,启蒙运动随之就死掉了。启蒙运动必然死掉,为什么呢?我们可以从下面几个方面来看:

第一,每个人都有自己的理性,因为理性是上帝创造人的时候赐给人的。但是,上帝赐给人的神性(从俗而言,即人被造时拥有神的“形象和样式”,以下也仅仅是从这个意义上使用“神性”一词)包括很多方面,除了理性,还有意志、情感以及一切美德。这些美好的东西,在上帝那里呈现出和谐共生的状态,上帝不会让祂的任何一个属性过于突出而忽视其他属性,因此上帝是节制的、中道的上帝。一切美好的东西的和谐共生就是善,否则就是恶。我们要知道,就算同样是美德,相互之间也会打架的。比如,过度强调勇敢这一美德,就可能丧失怜悯这一美德;过度强调荣誉,就可能丧失谦卑。

然而,当人抛弃上帝以后,就会高举神性中的某一属性,而无视上帝的其他属性,结果就是猴子扳苞谷,最后一无所获。也就是说,人原本分有上帝赋予的神性,就什么都已经拥有了,但人不知足,“生在福中不知福”,偏要挑肥拣瘦,扛起一端就跑,于是反而就失掉了一切美好,什么都没有了。为什么呢?因为偏离了上帝,就不可避免的陷在罪孽之中了。

启蒙运动就是如此。刚开始,启蒙思想家在高扬理性的时候还承认上帝;后来逐渐就转向了自然神论(只相信上帝创造了宇宙万物,否认上帝无时无刻不在护理这个世界,好像上帝就喜欢当甩手掌柜),也就是说只承认半个上帝;最后就走向了反对上帝的存在,只相信自己的所谓理性了。当他们中有人高喊“上帝死了”的时候,其实他无论从何种意义上看都疯了。所以,当人不求理性的时候,自然就有理性,而人一旦高举理性的时候,必然走向疯狂,走向反理性的邪路。

第二,康德说,启蒙就是“勇敢地运用自身的理性”,问题在于,谁能促使人“勇敢地运用自身的理性”呢?能让人用好自己的理性的只能是上帝,但启蒙思想家认为,他们是已经能“勇敢地运用自身的理性”的先驱,所以有资格号召其他芸芸众生来运用自身的理性,他们已经把自己摆放在了上帝的位置上,因此是最不自知的僭越。结果是什么呢?在法国大革命中,大众倒是被他们煽呼起来了,但法国由此陷入了长期的内乱,革命者想不到的是,他们最终也被革命本身吞噬了,法国到如今已经是所谓“第五共和国了”。那么我们试问,在杀人如麻的长期内乱之中,人的理性到底在哪里?简而言之,法国革命者梦想进入理性的天堂,结果却是无可阻止地掉进了死亡的地狱。

第三,启蒙思想家所谓的“理性”,本是指科学理性,也就是研究自然科学的理性思维。它建基于常识,以逻辑推理为最重要的工具。比如,如果A+B=C,那么C-A=B。但问题在于,自然科学研究的对象是物质,而人不仅仅是由物质构成的。所以纯粹的科学理性与实践理性完全是两回事,根本不能用对待物质的思维来对待人,否则人必然成为工具,而不是康德所说的人本身就是目的。

悲剧的是,近代以来,西方大量思想家认为他们通过理性,掌握了所谓社会发展规律——如同自然科学那样铁板钉钉的规律,结果我们早看到了,那就是无休止的人间灾难。我们必须认识到,西方思想中的确存在很多毒素,很多思想饱含剧毒,我们不应该匍匐在那些思想家的脚下,学习西方思想,必须同时学会清除西方思想的毒素。在我看来,凡是把人仅仅当成物质的思想,都是含毒的,因为它们不把人当人看。从这个意义上,宇宙大爆炸论、进化论都是剧毒思想,而这些思想充其量是一种假说而已。后来的物质主义、消费主义都与此有着密不可分的关系。

更要命的是,这些思想至今还充斥在全世界的大学、研究机构里和媒体上,当代西方乱象频生都可以从这个角度找到根源。所以,我反对“社会科学”这个词组,有关人类社会的学问,严格意义上都不能叫“科学”,至少不是自然科学意义上的科学。

第四,至于启蒙思想家认为人可以依靠理性来反专制,争取自由和民主,我只能说,这从来不是事实。任何时代,人们做决定的时候,尤其是自愿为了公共利益做出牺牲甚至不惜生命的时候,都不完全依靠理性,甚至主要不是依靠理性。实践中的理性,更多是实用理性,也就是计较后果、计算现实得失的理性。试问,如果都计较个人利益得失,谁还会去争取自由民主?启蒙思想家上面这个主张真可谓南辕北辙,勇敢绝对不会来自人的理性,绝对不是人越理性越勇敢,这样的例子我们在日常生活中可谓比比皆是。更不用说我们首先就要追问自由和民主这两个价值是否具有天然的正当性了。或者说,它们在何种意义上具有正当性?

民主和自由需要经过上帝的淬炼

王学良:您怎么看待自由和民主?

萧三匝:法国大革命中,罗兰夫人上断头台前,不是说过“自由自由,多少罪恶假汝之名而行”吗?人们追求的第一价值不应该是政治哲学意义上的自由——只要不妨碍别人,自己想干什么就干什么,因为人一旦只追求这种自由,把自由这一价值高举于其他价值之上,必然就会走向反面,不受限制的自由必将带来丛林社会,是巨大的奴役。

真正的自由就是与上帝同在,人与上帝同在就是与美善同在,分享上帝的美善,受到上帝的保护,这种状态下的人没有罪的掺入,所以是真自由、大自由。单纯强调政治哲学意义上的自由是危险的,人类始祖亚当夏娃的经历早就证明了这一点。上帝赐给了人自由意志,人却选择了背离上帝的命令——犯罪,这就是我们通常所理解的自由的结果。

为什么英美所说的自由,是法律下的自由?道理很简单,没有法治就不可能有真自由。那么,人间法律的源头在哪里呢?在上帝订立、颁布的律法那里,在上帝的公义里。否则,人为什么要遵守别人制定的法律,而不是自己为自己订法律?不能认识到人间法治的根源在上帝的律法,可以说不算真懂什么叫法治。

总之,没有信仰的自由不是真自由,而是放纵,这就是我们在西方左翼那里看到的,好像人做什么都可以,同性恋也可以,滥交也可以。这样发展下去,其逻辑的必然发展就是人兽交媾都可以。请问,这真是人应该要的自由吗?如果人兽可以交媾,人是把自己拉低到动物的等次了呢,还是把动物抬高到了人的等次?无论是哪种情况,都是邪恶的,因为在上帝创造的秩序里,人一定是高于动物的。所以,必须靠信仰来约束、规制自由。也可以说,信仰成全自由。

那么民主呢?民主就有天然的合法性吗?更没有。请问,用什么来证明民主就具有天然的合法性呢?我们说民主具有合法性,说民主好,是针对专制而言的,因为我们预设人人都有原罪,由任何一个人来实行专制就意味着灾难,因此还是大家共同来决策比较好。但如果人人都甘于当罪人,不愿意悔改,通过民主来决策就一定比专制好吗?如果我们认真去读《圣经》,就会发现,《圣经》写透了人性,就是亚当夏娃犯罪堕落后的人性,那真是全然败坏的垃圾。如果每个人都是垃圾,所有垃圾都来自己作主就不是垃圾了吗?去看看《出埃及记》吧,当摩西遵照上帝的旨意把以色列人从为奴之地埃及带向自由的征途中,看看以色列人通过“民主”做的决定是什么吧,是拜邪恶的偶像,是自愿再回到埃及当奴隶!

那么是不是民主就必定无药可救呢?当然不是,如果民众拥有相对一致的信仰,民主就是可欲的。通俗地说,民众“三观”相仿,大多数人都有敬畏心,才能做出相对正确的决定,共同体也才有基本的凝聚力。就像上面所说的自由那样,信仰其实也约束、规制着民主,本质上也成全了民主。换言之,要谈民主,我们首先需要追问的问题是人民是什么样的人民,没有相对一致的信仰的人民是否可以建立合宜的制度,是否会尊重大家一起建立的制度?

所以,不是说自由民主不是好东西,只是说它们是铁匠铺里刚刚出炉的铁器,还必须经过上帝的淬炼。

有人说,你这不是换一种形式的思想统一吗?不是这样的,因为信仰不能强制,只能是发自内心的。我也没有说每个人都要有真信仰,我也知道那是根本不可能的,但不妨碍我说一个共同体需要相对一致的信仰。从反面来说,一个共同体要是没有真信仰,搞自由就意味着放纵和共同体的崩溃,搞民主就极可能导致“多数人的暴政”。

青年不能带来希望,希望来自灵魂重生

王学良:前不久有媒体人感叹启蒙失败了,但有很多学者虽然承认启蒙效果不理想,但他们主张启蒙本身是对的,所谓“启蒙尚未完成”,呼吁还要继续启蒙、不断启蒙,因为希望在于启蒙。看来您是反对这种看法了?

萧三匝:当然反对。几个月前,我写了一篇题为《驳邓晓芒教授论第三次启蒙书》的长文,详细阐述了我对这个问题的看法,这里就不重复了。简单来说,我认为,启蒙早已死掉,而且不能重生,启蒙本身就是病根,而不是药方。靠启蒙来治疗中国社会的病,就如同给拉肚子的人开泻药一样不负责任。

为什么这样说呢?大致的原因我在上面也提到了,这里只想提一点:你发现没有,那些呼吁继续启蒙的人总把启蒙失败或启蒙效果不理想归咎于客观现实环境的制约,这不是开玩笑吗?人类社会犹如一股洪流,现实环境从来都是泥沙俱下,哪有什么真空一样的环境等你去启蒙?也就是说,任何思想运动都必须直面现实环境,你的药方对改变环境无效,不能怪环境不好,只能怪你的药方弄错了。

我想说的是,希望不在启蒙这里,而在上帝的启示那里。

王学良:“启示”对中国人来说还是个陌生的词,什么叫“启示”?“启示”与启蒙有什么不同?为什么说希望在“启示”那里?

萧三匝:的确,中国虽然有“启示”这个词,但大家未必真明白它的意思。所谓“启示”,简单来说就是上帝跟人说话,告诉人是什么,应该做什么,不应该做什么,人活着为了什么。上帝的启示在《圣经》里写得明明白白,人跟着上帝走就行了。上帝就是道路、真理、生命,对人来说,明白该走什么路、什么是真理、如何才能拥有真正的生命不是最重要的事吗?一个社会也一样。

启示是自上而下的,启蒙是自下而上的(在上帝面前,即便那些自命不凡的思想家其实也在下面);启示是全知、全能、全善的、无限的上帝发动的,启蒙是所知有限、能力有限、良善有限的人发动的;启示就是让真光照彻幽暗的人性,启蒙就是靠人在那里拔着自己的头发想上天。

为什么说希望在启示那里呢?因为只有上帝才能带给人真正的盼望。刚才不是说到关于勇敢的话题吗?其实也只有拥有真正的、坚定不移的盼望的人才能勇敢,如果大家去了解下基督徒在罗马帝国前三百年的殉道史,一定会感叹他们是多么勇敢的人了。

说希望在启示那里,就是说希望在上帝那里,上帝提供希望的渠道多种多样,比如对天国的应许,比如兴起圣徒。真正的圣徒只敬畏上帝,对世间的任何艰难困苦都是无所畏惧的,社会的改变需要的恰恰就是圣徒,他们“行公义,好怜悯,存谦卑的心,与上帝同行”。因为他们充满对永生的盼望,所以能以苦为乐。从这个意义上讲,说希望在启示那里,在上帝那里,也可以说希望在圣徒那里。这不是说功劳属于圣徒,功劳当然属于上帝,因为圣徒之所以成为圣徒,是由于领受了上帝的启示和呼召。

王学良:启蒙的对象不只是年轻人,但常常是年轻人。梁启超曾有“少年中国说”,鲁迅也曾寄望青年“只是向上走,不必听自暴自弃者流的话”,如今的青年应当向何处去?对比百年前,存在方向上的差别吗?

萧三匝:老实说,我非常讨厌一帮中老年人把自己打扮成导师,寄希望于青年,我甚至认为这是一种病态心理。他们明白自己其实是不行了,自己的智慧和勇气都不足以能给青年指路,但出于摆脱不了的导师欲作祟,总喜欢絮絮叨叨、喋喋不休地寄希望于青年。有个老教授,光自传性的书都写了好几本了。但在我看来,所有这些书和文章不过写了两句话:一,我曾经很牛的,但我也难呐;二,我现在不行了,你们一定比我们强,你们上吧。真是太聪明了!媚上俗,媚众俗,难道向青年献媚就不俗吗?

在我看来,中老年和青年都一样,谁都不比谁有希望。希望来自灵魂的重生,如果灵魂不能重生,如果还像启蒙运动一样高举人的理性,如果不能突破常识思维和实用理性的阻碍,再等几百年,还是没有希望。所谓青年,其实不是真青年,不是“新”青年,他们不过是身体上比中老年人新一点而已,灵魂上还是相当旧的,所以不妨称他们为“老青年”。

我自己没有资格寄希望于青年,更没资格给青年指路。我只能说,我相信的那条路其实就在那里,但我已经说过了,那条“道路”不是我指给青年的,是上帝指给全人类的。“祂必高升,我必衰微。”

信仰更新文化,而非消灭文化

王学良:越来越多人开始反思法国大革命的正当性。与此同时,保守主义已成为一门显学。有一种观点认为,“抽掉基督教精神,保守主义就不是保守主义了”。您怎么看?

萧三匝:我不愿过多关注、讨论各种主义,因为任何主义都强调某一个价值,而忽略其它价值,都难免偏颇。人所知的事是相当有限的,重要的不是定睛人,定睛人间的学说,而是定睛上帝。但是,人总是生活于具体的时空处境中,不能漠视这一具体时空,所以基督教主张要打通经验世界和超验存在,也就是要“在地如在天”,这也是我偶尔讨论政治哲学的原因。

说“抽掉基督教精神,保守主义就不是保守主义了”,我是赞成的。当然,这里所说的保守主义,是英美保守主义,不是德国式的保守主义,是高举上帝主权的保守主义,不是高举人的保守主义。为什么保守主义不能抽调基督教精神呢?因为保守主义保守的就是上帝创造、护理的秩序。也正是因为保守主义保守的是上帝创造、护理的秩序,所以它是相对其他学说更为正当的学说,是离上帝的真道更近的学说。当然,英美保守主义思想家也不少,各自具体的思想主张未必都一样。更重要的是,人毕竟是人,无论是单个的保守主义思想家也好,还是作为一种政治思想的保守主义也好,都不可能尽善尽美。

王学良:中国缺乏超验性价值体系,也缺乏英美保守主义所保守的习俗、习惯,如果保守主义的中国化完全求诸基督教,而舍弃中国传统的思想资源,无疑是相当激进的。可以说这种思路本身就很不“保守主义”,您认为保守主义在中国落地,应该走一条什么样的路?

萧三匝:对这个问题,我春节期间写过一篇文章,叫做《新年论文:保守主义必须“接着讲”》。发表出来后,有朋友对我说,他们赞同我那文章的论点,但对我的一个具体提法,就是保守主义需要中国化,他们不认可,他们担心由此陷入传统的中国特色论。

我理解他们的顾虑,我们的确需要警惕在学习任何西方思想时迁就于所谓的特殊性,最后弄成“四不像”;但是任何源自西方的思想学说进入中国,事实上都必然面临一个中国化的问题,否则就没办法落地。或许,我们提“保守主义需要处境化”更好,但这里的“处境化”其实就是“中国化”,因为我们必须直面的还是中国的处境嘛。更何况,保守主义倡导的是一些原则,而不是教条,要警惕把保守主义教条化的倾向。这样做,不仅从原则上违背了保守主义,而且在实践上会落得曲高和寡的局面。

关于保守主义的落地问题,我在那篇论文里讲了八个方面,属于不完全列举,这里就不细讲了,只谈谈你所关注的核心问题:基督教与中国传统思想文化的关系。

首先我们要抛开所谓的基督“教”的意识,重要的是基督信仰,也就是对上帝的信仰,而不是基督教。为什么呢?因为中国人一谈起基督教,总认为它来自西方,适合西方,作为一个拥有自己独立的文明系统、历史悠久的国家而言,我们有自己的思想文化系统,为什么要信西方来的基督教呢?

这个观点是错误的。首先,基督教并不诞生在西方,它诞生在以色列,以色列属于近东;其次,也不仅是西方人才信基督教,东方的韩国就是基督教大国;最后,也是最重要的,“基督”是人类的救主,而不仅仅是西方人的救主。上帝不仅仅是西方人的上帝,而是宇宙万物的上帝,尤其是全人类的上帝,当然也就是中国人的上帝。

让我们再回到基督教与中国传统思想文化的关系问题。要回答这个问题,我们需要略微考察基督教与西方文化的关系问题,看别人能否给我们带来什么经验。要了解这个问题,我推荐两本书,一是奥古斯丁的《上帝之城》,一是加拿大历史学家科克伦的《信仰与古典文明:从奥古斯都到奥古斯丁》。长话短说,结论是什么呢?是基督教更新了西方文化,而不是消灭了西方文化。基督教进入任何一个文明体,都必然经历这样的过程。换言之,上帝的真道会更新人间的道理,中国当然不会例外。

王学良:基督教进入西方时,唯一的对手是希腊文化。以哲学为核心的希腊文化关注人,但同样应该注意到希腊文化是有神学根基的,比如创作《俄狄浦斯王》的伟大剧作家索福克勒斯,他就是从宗教信仰的角度去讲述俄狄浦斯的故事,他暗示了人类理性的有限性,强调“每个人都是潜在的僭主”,对神的意志充满了敬意。即便是大哲学家苏格拉底,也明确表示对神的信仰,认为神是人的监护者,人是神的财产。他在雅典公民大会上说的最后一句话就是:“现在我该走了,我去赴死;你们去继续生活,谁也不知道我们之中谁更幸福,只有神知道。”可以说,基督教与希腊文化有很多契合点,基督教也从希腊文化中汲取了很多营养,在更新自身的同时也更新了希腊文化,二者是相互更新的关系。但很明显,基督教与中国传统文化的结合更为困难,不是一句“中国当然不会例外”可以解决的,您怎么看待这个问题?

萧三匝:严格说,基督教进入西方时,对手不仅是希腊文化,还有罗马文化。这两个文化体系在对神的态度上是一致的,就是相信有神,但都属于多神崇拜,所以基督教是用独一真神征服了虚假的、本质上是人造的多神。中国的情况与罗马帝国有相似之处,就是中国人某种程度上也是多神崇拜,比如认为玉皇大帝、城隍、土地公公、妈祖、文昌菩萨等等都是神;但是,真要问中国人是不是真信这些神呢?大多数人其实并不真信,因为这些神本质上也都是人造神。中国人进入周代以后,渐渐就悬置了神,中国人的信仰底色还是无神论,这是中国与罗马帝国不同的地方。那么,上帝既然是全宇宙的上帝,祂能征服罗马帝国的多神崇拜,为什么就不能征服中国式的多神崇拜和无神论呢?要知道,上帝之所以是上帝,因为祂是全能的。

文化中蕴含上帝的普遍启示

王学良:能征服多神崇拜,就能征服多神崇拜和无神论,这之间是缺乏逻辑的。您在此前的论述中尊重逻辑,强调“处境化”,但在此处又忽视“处境”,强调上帝全能。这是不是可以理解为英美保守主义的拥趸对保守主义中国化也无良策?大多是凭借着对“上帝全能”的信仰?

萧三匝:今天可能不是深入讨论保守主义的恰当机会(以后我们找机会可以专门谈保守主义),我更愿意讨论信仰问题。“处境化”是人的责任,根本上靠的还是上帝的全能,而且上帝的全能是一个事实,人信不信祂,祂都是全能的。

有些人总喜欢把信仰与文化完全对立起来,这种非黑即白的观念是错误的。根本错误在于,非黑即白的思维是把两个事物并列起来进行选择,但信仰与文化的关系,根本就不是一个并列关系,而是上下关系。换言之,信仰的主体是上帝,文化的主体是人,当然是上帝在上,人在下,上帝造人嘛,哪有被造物能与造物主并列的呢。打个比方,信仰与文化的关系,就是太阳光与灯光的关系,人首先需要的当然是太阳光,但并不是说灯光完全不需要。

基督信仰是否必然排斥文化呢?这就要看文化是否必然、全然是反信仰的。我认为,文化并非必然、全然反信仰的,即便表面上看,有些文化是主张无神论的。为什么呢?根本上是因为文化的载体——人——本来就是上帝造的,即便犯罪堕落了,但人身上毕竟还残存了一点上帝的属性,所以中国文化也讲良心、良知。良心、良知从哪里来的呢?还不是上帝给的吗?

另外,我还想从两个方面来证明中国文化并非完全反信仰:首先,如果我们承认人类只有一个共同的始祖,只是到后来分散到了世界各地;如果我们承认上帝在造人时就把诫命、律法装进了人的心里;我们就会承认,后来人类形成的各种文化不过是上帝之道的衰减版和变形版,从根本上讲,文化是无力反对上帝信仰的,而且文化也不是一无是处的。

其次,上帝对人的启示包括普遍启示和特殊启示,上帝所造的宇宙万物无时无刻不在提醒人上帝的存在,这是普遍启示;成文《圣经》、耶稣基督道成肉身来到人间都属于特殊启示。也就是说,在先秦那个中国思想文化形成期,虽然还没有特殊启示,但上帝也给了中国人普遍启示,诸子百家的学说均可看成是人对上帝的普遍启示的理解。当然,这种理解带有猜测的成分,有些人的理解离上帝的真道近一点,有些远一点。这也说明,中国文化并非一无是处,只是与上帝的真道之间还隔着必然的鸿沟。

因此,信仰与文化的关系不是对立的,信仰更新文化,就如同春天到来,太阳升起,冰冻的大地会自然融化一样。我们不是要抛弃文化,而是要在信仰的光照下让文化自化——自然更新,自然演化。更新,说到底,就是重生,也只有重生,才能带来希望。

王学良:也就是说,您认为这是一个风行草偃的过程,基督教文化会自然更新以儒家为代表的中国传统文化。这种观点会不会太乐观?基督教信仰和希腊文化并不是“东风压倒西风”的关系,二者并存至今,希腊文化依然如日中天。

萧三匝:首先我想纠正一下,并不是基督教文化更新各国文化,而是基督信仰更新各国文化,这里面有绝大的不同。另外,你说基督信仰和希腊文化并不是“东风压倒西风”的关系,二者并存至今,这恰恰证明了基督信仰更新了希腊文化,而不是消灭了希腊文化。并不存在一层不变的希腊文化,西方后世的文化并不是希腊文化的翻版。至少,整体上来说,经过基督信仰的洗礼,大多数西方人都不再崇拜多神了。当然,基督教在欧洲的衰落是另一个话题,今天这个场合我没办法再深入谈这个问题了。我只想说,人类背离上帝不是什么新鲜事,从亚当夏娃开始不就背离了吗?风行草偃是对的,但当然以信为前提。

王学良:另外,自然更新必然意味着一个非常缓慢的过程,甚至要以几百年为周期进行考量。换句话说,基督信仰的落地是一个非常漫长的过程,可以这么理解吗?

萧三匝:“在人所不能的,在神万事都能。”所以我们不要去猜测要多长时间信仰才能更新文化,要等待上帝的安排,上帝自有祂奥妙的计划,可能时间很长,也可能极短。我还是想说,要定睛神,不要定睛人。end