文/ 冰心

我在北京闲居了半年,家里的大人们都没有提起我入学的事,似乎大家都在努力适应这陌生而古老的环境。我忍耐不住了,就在一个夏天的晚上,向我的舅舅杨子敬先生提出我要上学。那时他除了在家里教我的弟弟们读书以外,也十分无聊,在生疏的北京,又不知道有什么正当的娱乐场所,他就常到米市大街基督教青年会去看书报、打球,和青年会干事们交上朋友(他还让我的大弟谢为涵和他自己的儿子杨建辰到青年会夜校去读英文)。当我舅舅向他的青年会干事朋友打听有什么好的女子中学的时候,他们就介绍了离我们家最近的东城灯市口公理会的贝满女子中学。

我的父母并不反对我入教会学校,因为我的二伯父谢葆珪(穆如)先生,就在福州仓前山的英华书院教中文,那也是一所教会学校,二伯父的儿子,我的堂兄谢为枢,就在那里读书。仿佛除了教学和上学之外,并没有勉强他们入教。英华书院的男女教师,都是传教士,也到我们福州家里来过。还因为在我上面有两个哥哥,都是接生婆接的,她的接生器具没有经过消毒,他们都得了脐带疯而夭折了。于是在我和三个弟弟出生的时候,父亲就去请教会医院的女医生来接生。我还记得给我弟弟们接生的美国女医生,身上穿的都是中国式的上衣和裙子,不过头上戴着帽子,脚下穿着皮鞋。在弟弟们满月以前,她们还自动来看望过,都是从山下走上来的。因此父母亲对她们的印象很好。父亲说:教会学校的教学是认真的,英文的口语也纯正,你去上学也好。

于是在一九一四年的秋天,舅舅就带我到贝满女子中学去报名。

那时的贝满女中是在灯市口公理会大院内西北角的一组曲尺形的楼房里。在曲尺的转折处,东南面的楼壁上,有横写的四个金字“贝满中斋”——那时教会学校用的都是中国传统的名称:中学称中斋,大学称书院,小学称蒙学。公理会就有培元蒙学(六年)、贝满中斋(四年)、协和女子书院(四年),因为在通县还有一所男子协和书院,女子书院才加上“女子”二字。这所贝满中斋是美国人姓Bridgeman的捐款建立的,“贝满”是Bridgeman的译音——走上十级左右的台阶,便进到楼道左边的一间办公室。有位中年的美国女教士,就是校长吧,把我领到一间课室里,递给我一道中文老师出的论说题目,是“学然后知不足”。这题目是我在家塾中做过的,于是我不费思索,一挥而就。校长斐教士十分惊奇叹赏,对我舅舅说:“她可以插入一年级,明天就交费上学吧。”考试和入学的手续是那样地简单,真出乎我们意料之外,我是又高兴而又不安。

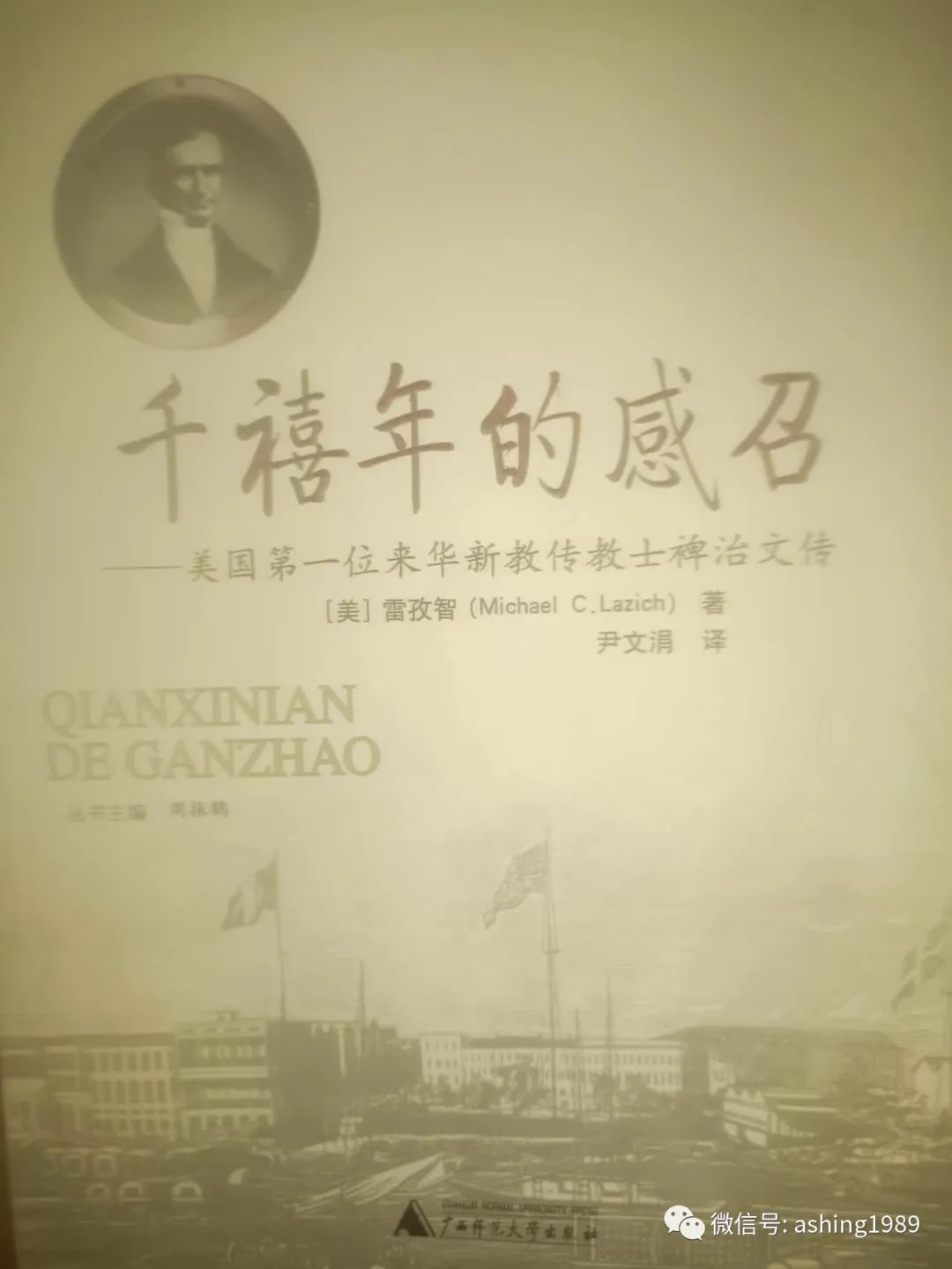

贝满女中创办人Elize Jane Gillet Bridgeman.是第一位美国赴华宣教会裨治文的夫人,1864年创办贝满女中

第二天我就带着一学期的学费(十六元)去上学了。到校后检查书包,那十六元钱不见了,在校长室里我窘得几乎落下泪来。斐教士安慰我说:“不要紧的,丢了就不必交了。” 我说:“那不好,我明天一定来补交。”这时斐教士按了电铃,对进来的一位老太太说:“叫陶玲来。”不久门外便进来一个二年级的同学——一个能说会道、大大咧咧的满族女孩子,也就是这个陶玲,一直叫我“小谢”,叫到了我八十二岁——她把我带进楼上的大课堂,这大堂上面有讲台,下面有好几排两人同桌的座位,是全校学生自修和开会的地方。

我被引到一年级的座位上坐下。这大堂里坐着许多这时不上课的同学,都在低首用功,静默得没有一点声息。上了一两堂课,到了午饭时间,我仍是羞怯地坐在自己的座位上。同学们都走了,我也不敢自动跟了去。下午放了学,就赶紧抱起书包回家。上学的第一天就不顺利,既丢了学费,又没有吃到午饭,心里十分抑郁,回到家里就哭了一场!

第二天我补交了学费。特意来送我上学的、我的二弟的奶娘,还找到学校传达室那位老太太说了昨天我没吃到午饭的事。她笑了,于是到了午饭时间,仍是那个爱说爱笑的斋二同学陶玲,带我到楼下一个大餐厅的内间,那是走读生们用饭的地方。伙食不错,米饭,四菜一汤,算是“小灶”吧。这时外面大餐厅里响起了“谢饭”的歌声,住校的同学们几乎都在那里用饭。她们站着唱歌,唱完才坐下吃。吃的是馒头、窝头,饭菜也很简单。

同学们慢慢地和我熟了,我发现她们几乎都是基督教徒,从保定、通县和北京或外省的公理会女子小学升上来的,也几乎都是住校。她们都很拘谨、严肃,衣着都是蓝衣青裙,十分朴素。刚上学的一个月,我感到很拘束,很郁闷。圣经课对我本来是陌生的,那时候读的又是《列王纪》,是犹太国古王朝的历史,枯燥无味。算术学的又是代数,我在福州女子师范学校预科只学到加减乘除,中间缺了一大段。第一次月考,我只得62分,不及格!这“不及格”是从我读书以来未曾有过的,给我的刺激很大!我曾把它写在《关于女人》中《我的教师》一段里。这位教师是丁淑静,她教过我历史、地理、地质等课。但她不是我的代数教师,也没有给我补过课,其他的描写,还都是事实。以后在一九一五年的暑假里,由培元蒙学的一位数学教师,给我补了这一段空白。但是其他课目,连圣经、英文我的分数几乎都不在95分以下,作文老师还给过我100加20的分数。

慢慢地高班的同学们也和我熟了,女孩子究竟是女孩子,她们也很淘气,很爱开玩笑。她们叫我“小碗儿”,因为学名是谢婉莹;叫我“侉子”,因为我开始在班里回答问题的时候,用的是道地的烟台话,教师听不懂,就叫我在黑板上写出答案。同学中间到了能开玩笑的地步,就表示出我们之间已经亲密无间。我不但喜爱她们,也更学习她们的刻苦用功。

我们用的课本,都是教会学校系统自己编的,大半是从英文课本翻译过来的,比如在代数的习题里就有“四开银角”的名词,我们都算不出来。直到1923年我到美国留学,用过quarter,那是两角五分的银币,一元钱的四分之一,中国没有这种币制。我们的历史教科书,是从《资治通鉴》摘编的“鉴史辑要”。只有英文用的是商务印书馆的课本,也是从A Boy A Peace开始,教师是美国人芬教士,她很年轻,刚从美国来,汉语不太娴熟,常用简单的英语和我们谈笑,因此我们的英文进步得比较快。

我们每天上午除上课外,最后半小时还有一个聚会,多半是本校的中美教师或公理会的牧师来给我“讲道”。此外就是星期天的“查经班”,把校里的非基督徒学生,不分班次地编在一起,在到公理会教堂做礼拜以前,由协和女子书院的校长麦教士,给我们讲半小时的圣经故事。查经班和做大礼拜对我都是负担,因为只有星期天我才能和父母亲和弟弟们整天在一起,或帮母亲做些家务,我就常常托故不去。但在查经班里有许多我喜欢的同学,如斋二的陶玲、斋三的陈克俊等,我尤其喜欢陈克俊。在贝满中斋和以后在协和女子大学同学时期,我们常常一起参加表演,我在《关于女人》里写的《我的同学》,就是陈克俊。

在贝满还有一个集体活动,是每星期三下午的“文学会”,是同学们练习演讲辩论的集会。这会是在大课堂里开的。讲台上有主席,主持并宣告节目;还有书记,记录开会过程;台下有记时员,她的桌上放一只记时钟,讲话的人过了时间,她就叩钟催她下台。节目有读报、演说、辩论等。辩论是四个人来辩论一个题目,正反面各有两人,交替着上台辩论。大会结束后,主席就请坐在台傍旁听的教师讲几句评论的话。我开始非常害怕这个集会。第一次是让我读报,我走上台去,看见台下有上百对的眼睛盯着我看,我窘得急急忙忙地把那一段报读完,就跑回位上去,用双手把通红的脸捂了起来,同学们都看着我笑。一年下来,我逐渐磨练出来了,而且还喜欢有这个发表意见的机会。我觉得这训练很好,使我以后在群众的场合,敢于从容地作即席发言。

我入学不久,就遇到贝满中斋建校五十年的纪念,我是个小班学生,又是走读,别的庆祝活动,我都没有印象了。只记得那一天有许多来宾和校友来观看我们班的体操表演。体育教师是一个美国人,她叫我们做下肢运动的口令是“左脚往左撇,回来!右脚往右撇,回来!”我们大家使劲忍着笑,把嘴唇都咬破了!

第一学年的下半季,一九一五年的一月日本军国政府向袁世凯政府提出了灭亡中国的“二十一条”,五月七日又提出了“最后通牒”,那时袁世凯正密谋称帝,想换取日帝对他的支持,在五月九日公然接受了日本的要求。这遭到了全国人民的强烈反对,各地掀起了大规模的讨袁抗日爱国运动。我们也是群情愤激,和全北京的学生在一起,冲出校门,由我们学生会的主席、斋四同学李德全带领着,排队游行到了中央公园(现在的中山公园),在万人如海的讲台上,李德全同学慷慨陈词,我记得她愤怒地说:“别轻看我们中国人!我们四万万人一人一口唾沫,还会把日本兵淹死呢!”我们纷纷交上了爱国捐,还宣誓不买日货。我满怀悲愤地回到家来,正看见父亲沉默地在书房墙上贴上一张白纸,是用岳飞笔迹横写的“五月七日之事”六个大字。父亲和我都含着泪,久久地站在这幅横披的下面,我们互相勉励永远不忘这个国耻纪念日!

到了一九一五年的十二月十二日,那是我在斋二这年的上半季,袁世凯公然称帝了,改民国五年为“洪宪”元年,他还封副总统黎元洪为“武义亲王”,把他软禁在中南海的瀛台里。黎元洪和我父亲是紫竹林水师学堂的同级生,不过我父亲学的是驾驶,他学的是管轮,许多年来,没有什么来往。民国成立后,他当了副总统,住东厂胡同,他曾请我父亲去玩,父亲都没有去。这时他住进了瀛台,父亲倒有时去看他,说是同他在木炕上下棋——我从来不知道父亲会下棋——每次去看他以前,父亲都在制服呢裤下面多穿一条绒布裤子,说是那里房内很冷。

这时全国又掀起了“护国运动”,袁世凯的皇帝梦只做了八十三天就破灭了。校园内暂时恢复了平静。

我们的圣经课已从《旧约》读到了《新约》,我从《福音》书里了解了耶稣基督这个“人”。我看到一个穷苦木匠家庭的私生子,竟然能有那么多信从他的人,而且因为宣传“爱人如己”,而被残酷地钉在十字架上,这个形象是可敬的。但我对于“三位一体”、“复活”等这类宣讲,都不相信,也没有入教做个信徒。

贝满中斋的课外活动,本来很少,在我斋三那一年,一九一七年的暑假,我和一些同学参加了女青年会在西山卧佛寺举办的夏令会。我们坐洋车到了西直门,改骑小驴去西山。这是我到北京以后的第一次郊游,我感到十分兴奋。忆起童年骑马的快事,便把小驴当成大马,在土路上扬鞭驰骋,同学当中我是第一个到达卧佛寺的!在会上我们除开会之外还游了山景,结识了许多其他女校的同学,如天津的中西女校的学生。她们的衣着比我们讲究。我记得当女青年会干事们让陈克俊和我在一个节目里表演“天使”的时候,白绸子衣裙就是向中西女校的同学借的。

开完会回家,北京市面已是乱哄哄的了。谣言很多,说是南北军阀之间正在酝酿什么大事,张勋的辫子军要进京调停。辫子军纪律极坏,来了就会到人家骚扰。父亲考虑后就让母亲带我们姐弟,到烟台去暂避一时。

我最喜欢海行,可是这次从塘沽到烟台的船上,竟拥挤得使我们只买到货舱的票。下到沉黑的货舱,里面摆的是满舱的大木桶。我们只好在凸凹不平的桶面上铺上席子。母亲一边挥汗,一边还替我们打扇。过了黑暗、炎热、窒息、饥渴的几十小时,好容易船停了,钻出舱来,呼吸着迎面的海风,举目四望,童年的海山,又罗列在我面前,心里真不知是悲是喜!

父亲的朋友、烟台海军学校校长曾恭甫伯伯,来接我们。让我们住在从前房子的西半边。在烟台这一段短短时间里,我还带弟弟们到海边去玩了几次,在《往事(一)》中也描写过我当时的心境。人大了些,海似乎也小些了,但对面芝罘岛上灯塔的灯光,却和以前一样,一闪一闪地在我心上跳跃!复辟的丑剧,从一九一七年七月一日起,只演了十二天,我们很快就回到北京,准备上学。

贝满中斋扎扎实实的四个年头过去了,一九一八年的夏天,我们毕业时全班只有十八个人。我以最高的分数,按照学校的传统,编写了“辞师别友”的歌词,在毕业会上做了“辞师别友”的演说。我的同班从各教会中学升上来的,从此多半都回到母校去教书,风流云散了!只有我和吴搂梅、邝淑贞和她的妹妹,我们这些没有教学的义务的,升入了协和女子大学预科。

我以十分激动的心情,来写这四年认真严肃的生活。这训练的确约束了我的“野性”,使我在进入大学的丰富多彩的生活以前,准备好一个比较稳静的起步。

1984年3月14日

(最初发表于《收获》1984年第4期,《冰心全集》第六册))

下面是阿信在CCtalk 上的分享:“冰心的生平与写作”,欢迎光临!