巴特认为,对神学来说,孤独和怀疑既不是最糟糕的威胁,也不是最严重的威胁。神学还可能遭受从自己对象而来的质疑,即上帝的威胁。神学的工作发生在试炼中,也就是说,在公义上帝的忿怒之火的考验中。

即使看起来最卓越的神学工作,也可能是这样的情形:在那看似发生的,实际上却没有发生。因为所发生的是:在那号称被涉及的上帝,对在那所思考和言说的恰恰沉默;不幸的是,这些在那所思考和言说的并非来自上帝,而只是关于上帝。

可是上帝怎会允许这样的事发生呢?

巴特的理解是:再卓越的事工也不过是人的事工,是有罪的、不完全的、甚至是颠倒的、陷入虚无的;若非借着上帝的恩典,这事工本身毫无用处,但上帝的恩典是自由却非任意的拣选,上帝的自由与公义恰恰是:上帝在肯定中也说出他的否定。

神学接受上帝的试炼可能有四种情况:其一,神学几乎往往都侍奉了偶像并妄称了上帝的名;其二,在神学运转中的人总是忍不住要问这样不敬的问题:“谁是我们中最大的?”其三,在神学这种理论思考中,人无空间-时间地反思、冥想和言说(perorierend),太过轻易地忽视恰恰处于那真正的上帝和那真正的人之间的具体处境;其四,神学的工作对于教会的效用究竟如何?这一问题的答案是存疑的。然而,这作为上帝之行动的试炼其实是上帝恩典的一个环节(Moment),它是对神学的彻底净化。而逃避试炼在神学工作中是既不能够有,也不被允许有,相反,唯一能做的是承担和忍受。凡在试炼恰恰不被承担和忍受的地方,神学就不可能是一门快乐的科学。

本次推送受译者瞿旭彤老师委托,为《福音神学导论》汉语译注本中十七章译文中的第12章。恭请各位读者不吝赐教,为我们和译者提出宝贵意见,帮助译者更好完成此项翻译工作。推送时略作修订,感谢出版社的授权与瞿旭彤老师对这一系列推送的大力支持!译者和其他学者已与北京的商务印书馆和香港的道风书社达成合作意向,共同建设“汉语巴特文库”,有意参与此项文库翻译或专著写作工作的人士,请与我们联系。谢谢你!

对神学来说,孤独和怀疑既不是最糟糕的威胁,也不是最严重的威胁。神学还可能遭受从自己对象而来的质疑;神学靠这对象存活,致力于它,神学的权利奠基于它,神学竭力成为合宜于它的。神学还可能遭受上帝的威胁。神学可能?神学成为被上帝威胁的,而且事实上就是被上帝威胁的。神学发现自己不仅从外面[1]、不仅从里面[2]、而且也从上面被攻击。神学的工作发生在试炼(Anfechtung)中,——现在,不得不处理这一困难概念——,也就是说,在公义上帝的忿怒之火的考验中;这火要吞噬神学事工的所有枝木、干草和秸秆[3]。当然,之前所有关于神学威胁所报道的,与我们目前在这三个标题下要考量的相比,只是孩童的游戏。

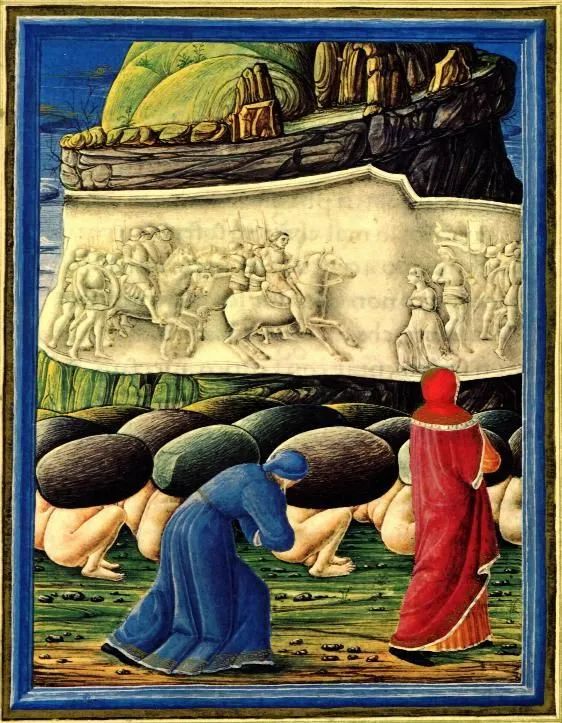

古斯塔夫·多雷版画《神曲》插图076:炼狱篇开始:但丁和维吉尔注视天堂

人们可能看到,许多神学家足够热诚地做诸般尝试,想要逃避他们的孤独,抵御侵蚀他们的怀疑;而且,他们显然也在其他方面有足够的担忧和努力。但是,人们可能会感到奇怪,他们的行为举止很难让人能察觉到,他们也在经受从上而来的考验;这考验似乎引人注目地很少受到对上帝攻击之恐惧的影响,而且似乎引人注目地很少有理由去应对这最高和最尖锐之神学威胁的挑战。不过,谁在此不是不得不首先为自己感到奇怪?因为哪位神学家可以宣称自己在这方面全无担忧,可以确保、甚至自夸,他严肃意识到发生在他行为上的上帝试炼,并且在这一意识中生存、思想和言说——他如此行为,并且可以被认作为这样的一个人,即正在应对试炼挑战的人?这一糟糕事的最糟糕处可能在于,每位神学家都如此轻易地处于如下状态:根本就没有察觉或者一再忘记,他的操作是在这最危险意义上受到威胁的操作。

[3] 若有人用金、银、宝石、草木、禾秸在这根基上建造。(林前3:12)

神学遭遇的“试炼”只是如下事件:在这事件中,上帝抽身离开这由人开始并操作的事工,在其行为前遮掩面容、转身离开,并且——带着所有必然由此产生的后果——拒绝[再赐予]——难道上帝亏欠人,才把他之圣灵的临在和行动赐予这人?这事件临到某事工,并不在于它是糟糕的神学事工;这事工也可能是在人看来良好的、甚至最好的神学事工。就其来自的传统而言,或就其进行的新转向而言,这神学可能是卓越的,或许在最好意义上是保守的,并且同时也是与时俱进的。这神学或许并不缺乏圣经解经的奠基,也不缺乏系统性的深度和艺术,也不缺乏切合实际的尖锐和实践的可用性。在这一事工中,也许讲道准备充分、表达活泼,或许大声地,而且至少在或大或小的(因此精选的)现代人和其他人圈子里被乐于听到;这是合宜的。其中,内容纯正且独特的重要文学作品被创作、研读、讨论,并且不倦地被更好的作品超过。年轻人仔细聆听,老年人也肯定满意。团契似乎已得造就,世界似乎并非没有兴趣。简言之:一盏感恩地受到欢迎的教会之光在其中点亮,并且显得也在其中发光。[这情形]大概就像在一位巴塞尔老教授和州牧师(Antistes)[4]的肖像下可以读到的:

哦,上帝,请让我们城市的珍宝(Zierd’)长年持存,

他带着热切,把你的圣言赶进我们里面。

有可能如此,但这有什么帮助呢?一切都在秩序之中,但一切也都在最为严重的失序之中。磨坊在运转,但它在空转。所有船帆都已拉好,但没有风充满它们,让船开动。水井在那,它也有许多管道,但水却不来。科学肯定在那,但没有在其对象的强力中发着光的认识。在那的肯定是信仰的样子,但并不是被上帝所点燃的、然后接着点燃自己的信仰。在那看似发生的,实际上却没有发生。因为所发生的是:在那号称被涉及的上帝,对在那所思考和言说的恰恰沉默;不幸的是,这些在那所思考和言说的并非来自上帝,而只是关于上帝。所发生的是:上帝对神学和神学家的态度,好似对《阿摩司书》第五章著名段落的如下改写:“我憎恨,我鄙视你们的讲座课和研讨课、你们的讲道、演讲和查经;也不想闻你们的谈话、会议和业余活动。因为当你们在那里彼此、并在我面前推广你们解释的、教义的、伦理的和教牧的智慧时——对你们这样的祭品,我不悦纳,而且也不观看你们这肥牛犊的祭品。离开我,你们年老的用你们厚厚的研究专著、你们年轻的就已用你们的博士论文一起制造的喧嚣!——而且,我不想听你们在神学期刊、纵览和动态上,在你们的教会和文献报上所玩的评议游戏。”当如下[事情]发生时:上帝沉默,而且在他沉默的同时,他如此言说,这是可怕的。当一位或另一位神学家不得不察觉或至少担心这事情正在发生时,这是可怕的。然而,最为可怕的是,许多人兴致勃勃,继续不断地做着,连一次都没有察觉到,而且显得甚至连一次都没有担心过,这事情正在发生,神学连同它的各样问题无一例外地被上帝质疑,最高地且最终地被从上帝而来临到它的试炼所威胁!

米切利诺(Domenio Di Michellino),《但丁和三重世界》(Dante and the Three Kingdoms),作于1465年, 布面油画,佛罗伦萨主教座堂博物馆藏

但是,这怎么可能发生?在这样好的事工发生的地方,在他如此有意图地、而且肯定也如此尊重他指引地被思考的地方,在他如此明确、大声和严肃被言说的地方,上帝怎么可能不在场?上帝怎么可能反对那些确实支持他的人,并且对这些人说出他沉默的上述可怕言语,——而且,以如此突出的方式,如何恰恰是神学家支持他?在涉及他的事工和话语时,人们确实显然最终并非凭借己力、而是遵照他的召唤和诫命;在这样的地方,也就是说,在人们遵照他命令、把关于他逻格斯的科学当作自己任务的地方,难道他不必是帮助者、见证者和担保者?对此,首先要回答的是:上帝根本就不必,而且在这样的地方也不必如此。凡在神学试炼中发生的,都能发生。神学家,即使他们是最好和最忠诚的神学家,也是人、有罪的人;他们没有任何权利和资格,可以要求上帝的赞同和支持,而且只能单单依靠上帝自由的恩典而存活。关于他们以及他们的事工和话语,如下这句话无论如何都是有效的:“你掩面,他们就便惊惶;你拿走他们的气息,他们就死亡,再次归于尘土”(诗104:29)。假如上帝不是自由地也与他们也如此交往,并且让死亡也是他们罪的工价,那么,上帝就不是上帝。而且,当上帝也使用他的这自由来对待他们时,所发生的事情就没有是难以置信的(Ungeheuerliches)。

英国雕塑家和插画家 John Flaxman-但丁《神曲·炼狱篇》版画:1.49 Dante and Virgil show reverence to Cato 但丁和维吉尔向卡托致敬

然而,当上帝确实如此行时,他施行合宜与公义;这并非是任性与任意,而是有他善好的意义。这恰恰只符合如下情况:即使是最好的神学,神学本身和作为如此这般的神学也是人的事工,是有罪的、不完全的、甚至是颠倒的、陷入虚无的;为侍奉上帝和他在世界中的团契,这事工本身毫无用处,只有全然藉着上帝的怜悯,才能够成为而且是合宜的、可用的。但是,上帝的怜悯是上帝的拣选,——在拣选之中,上帝也弃绝;是上帝的呼召,——在呼召之中,上帝也解除和废掉;是上帝的恩典,——在恩典之中,上帝也施行审判;是上帝的肯定,——在肯定之中,上帝也说出他的否定。然而,上帝的弃绝、废掉、审判、否定恰恰——而且,直至根基处地——打击、惩罚和搅乱如下一切,也就是说,即使在人的最好事工中的、而且如此也在最好神学中的,始终再次显明自己是有罪的、不完全的、甚至颠倒的和陷入虚无的一切。在上帝和人面前,所有的神学工作也只能恰恰通过如下事情能够成为、而且是合宜的和可用的:它们必须始终再次地遭受这火,始终重新地通过这火;这火是上帝之爱的火,也是吞噬之火。在所有的神学工作中,作为金、银和宝石留存的[5],而且只有这些留存的,才使得神学的工作在上帝面前是可喜悦的,是对教会和世界有益处的。神学通过这火的过程就是试炼。与此相比,即使神学可能处于的最缺乏安慰的孤独,即使神学可能患有的最彻底的怀疑,实际上都是孩童的游戏,因为神学在试炼这把火之后还有什么可能留存。神学家只有在整条路线上也反对上帝的同时,才能够拥有单单为他的上帝。而且,只有在他让自己对此感到喜悦的同时,他才能够也在他这一边想要是为上帝的。

[4] 即十八世纪初博学多识、有言说天赋和总得满足的布克哈特。

[5] 若有人用金、银、宝石、草木、禾秸在这根基上建造。(林前3:12)

[在如下四种情况下,]所有神学似乎都是被弃绝的,也就是说,陷入上帝自身的试炼之中。其一,在神学中,“凡多言之地,不会没有罪”(箴言10:19),即使神学应该在此不忽略第一条诫命,神学也往往几乎没有不严重地违背第二条和第三条诫命,也就是说,侍奉偶像和妄称上帝之名。神学何地何时能够自由地免于如下在理论上被热切否认的、在实践中却被操作的、冲向天堂的尝试:把它藉之工作的肯定性的、否定性的、甚至批判性的概念、语言形式和建构当作相同(Gleichung)、而非同比(Gleichnis),把上帝的逻格斯囚困于它的类比(Analogien)之中,在实际上把这些[类比]提升至上帝的宝座上,敬拜和宣讲它们,并且推荐和赞颂它们配得敬拜和宣讲?而且,神学何地何时能自由地免于如下的轻率:在平顺的思想和言说之流中对待它对上帝事工和言语的指引,如同某人对待筹码一般,带着藉此好好赢钱的希望,能按心情和喜好把筹码丢在充满众人闲言碎语的游戏桌上?即使有很多关于上帝的好话被说出,但是,上帝怎么可能在此在场,或者恰恰不同于沉默地在场?是的,在这样的混淆中——凡是神学地被工作的地方,哪里又不会出现这样的混淆?——一种完全的错乱关系在[真实的]上帝和与他相遇之人可以允许自己面对他时所相信的[上帝]之间破裂而出。在不愿意容忍这种错乱关系的同时,上帝能够不是支持神学家及其神学的,也能够不是与神学家及其神学在一起的,而且能够是单单反对他们的。

但丁《神曲》插图,1480-1482年,By Guglielmo Giraldi (active 1445-1490),收藏于梵蒂冈图书馆【炼狱篇:Purgatorio – de Federigo da Montefeltro】

神学的事工似乎陷入审判的第二种情况是:展示各样的人之虚荣显得近乎必然地恰恰属于神学的运转流程。每个人似乎都真诚地有各样理由,既不往左、也不往右看,尽力做到他的最好,为的是接下来在面对他所完成的最好时[表现得]极为忧郁和谦逊;凡是在这样的地方,“谁是我们中最大的?”这一问题似乎至少如同对实事之暗淡般谦卑的追问一样有趣。是的,谁是最大的:在教会里,谁有最强大的吸引力,因而,比如,有最多的人,有最多的即将接受坚信礼的[青年人]?或者,在大学里,谁有最多的听众[6]?谁的书最多地被关注、甚至可能被阅读?谁被请去做讲座,甚至到近处的和远方的外国?简言之:谁把自己的事干得最漂亮?当说到一群人、然后是一群神学家时,凡是在有人以为必须是“看哪,他们之间多么地彼此相爱!”这样说法的地方,这些人恰恰近乎众所周知地支持为了如下众多[想法]的热情:他们心中和嘴上彼此持续有着这些反对对方的[想法],彼此深度不信任,彼此强烈地以为自己知道得更好,并且——在过去粗暴地,在如今往往语气柔和、态度礼貌和言语费解地、但由此反而更为尖锐地——书面表达出这些想法。当梅兰希顿(Melanchthon)以为,在他关于在彼岸[可能发生]的澄清和改善的期待清单中,应该也明确列上从“神学家的狂热”(rabies theologorum)中的解放;就此而言,梅兰希顿肯定过去不是、现在也不是孤单的。当然,这种狂热[的产生]总有足够严肃的理由,而且,甚至急于做到最好、因而是最大者的那热情可能至少宽泛地与如下忧虑有些关联,即为真理在教会中的统治忧虑,这忧虑是合宜的,而且对神学家而言是以特别的方式被给予的[、因而是应当有的]。但是,何地何时在这样忧虑和一种只是恰恰令人讨厌的人类想象与自以为是的领域之间的界限过去不被、现在也不被持续地越过?而且,除了忿怒和沉默,上帝怎么可能还以别的方式在场?当神学家为了他们自己、并反对彼此时,无论他们的神学在其他方面还是如此好的神学,除了被从它对象而来地试炼,他们的神学怎么可能还是别的神学?

Giovanni di Paolo,Dream of Nebuchadnezar,c.1450,ates Thompson 36. Reprinted with permission of the British Library.

神学可能被弃绝和被试炼的第三种情况是:就其本性而言,神学是一项理论性的事工;在这项事工中,人的确向《圣经》低头,的确聆听所有世纪之伟大教师们的声音,并且正如所希望地,以严肃的虔诚和对自己敏锐感知的最大投入,转而关注那真正的上帝和那真正的人;然而,也在这项事工中,他无空间-时间地反思、冥想和言说(perorierend),太过轻易地忽视恰恰处于那真正的上帝和那真正的人之间的具体处境。如此这般的神学生存总是有些修院生活自身的东西,比如,它的平静的强度,再比如,它的漠不关心和灵性舒适。在如下两者之间:一方面是每次在神学中重要的、被讨论的、或多或少凯旋般被引入的,另一方面则是围绕着神学的其余世界和人类所具有的错误、迷失和海一般的痛苦与不幸,是不是也有一种让人惊讶的错乱关系?什么曾经发生过,什么恰恰正在我们的时代发生着?那里有迄今为止“未被克服的过去”,这过去既属于独裁者的疯狂、他们小集团和形成他们追随者之人民的阴谋,但也属于他们反对者和克服者的迟钝。那里有集中营的谋杀者和被谋杀者。那里有广岛、韩国、阿尔及利亚和刚果。那里有当今人类中最大一部分人的营养不足。那里有冷战,也有热战的最严峻威胁,这热战可能是最后一次战争,也就是说,这热战可能是我们星球上全部生命有意被导致的终结。不过,这里,即在神学领域,在马堡有一些解神话,在巴塞尔有一些教会教义学。这里有对“历史上的”耶稣的再发现和对“上帝之上的上帝”的、荣耀的新发现。这里有关于洗礼和圣餐、律法和福音、宣讲和神话(Kerygma und Myhus)、《罗马书》第十三章、朋霍费尔(Dietrich Bonhoeffer)之遗产的谈话,这里也有关于教会合一的谈话。上述一切都不应被轻视,更不应被搞糟;毫无疑问,许多高贵者的大量汗水不会徒然地浇灌在这一切上。但是,——主啊,怜悯我(Kyrie Eleison)!——[这里所发生的]究竟与同时在那里所发生的处于怎样的关系中?难道神学不能是一种奢侈的活动,难道我们在参与神学时不能从永生上帝之前逃遁?难道像史怀泽(Albert Schweitzer)这样一位有问题的神学家、以及与他一起的那些第一中的最好者没有——始终恰恰从神学的对象来看——选择更好的部分,而且在此和在那,没有任何神学省思地试图给受伤者医治、给饥饿者膳食、给口渴者饮水、给孤儿准备住家(Heimat)?在世界的——而且也是在世界之中教会的——巨大困境的阴影中,所有神学难道不都藉着如下情况被突出:神学显得有如此多时间,甚至显得根本就不匆忙,而且,即使神学并没有直截了当地否定耶稣基督的再来,它显得忙于其他的事,并且如此引人注目地舒缓期盼着在这再来中的拯救?我没有得出任何结论,比如,如下一位来自德国的年轻男士的结论。这位男士显然在胡说八道,他在不久前访问我,并且友好地敦促我,我应该把我所有的书[7]当作完全无用的,统统烧掉。我只是在提问。但是,这些问题都是迫切的,而且是如下这样的问题:在它们出现、并且不能被简单推诿的同时,它们已经呈现出上帝忿怒的一种形象;在这形象中,我们作为神学家所从事的[一切]都可能在根基处受到攻击。

Giovanni di Paolo,Dante and Beatrice ascend to the Empyrean, represented as a river of light,c.1450,Yates Thompson 36. Reprinted with permission of the British Library.

神学是被弃绝的、即被上帝试炼的第四种情况是针对神学最本己的贡献(Leistung)而言的。神学有多少次事实上——正如神学应做地——引导了教会,并且由此帮助了教会在世界中的服侍?相反地,神学有多少次没有误导教会,并且由此妨碍教会的服侍,与此同时,神学自身要么没有想要固守在圣经的学校里,而且还想要阻碍其他人前往圣经的通道,要么在不知不觉中与每次不同的时代之狼一同嚎叫,要么凭借己力和任意针对每次不同的时代做出反应,赶走一只狼,却恰恰为另一只狼敞开大门?即使是最伟大和最被认可的神学家,即使是亚塔纳修(Athanasius)、奥古斯丁(Augustin)、托马斯(Thomas)、路德(Luther)、茨温利(Zwingli)和加尔文(Calvin),更不用说克尔凯郭尔(Kierkeggard)或科尔布吕格(Kohlbrügge),在他们积极的影响和作用外,也留下了真实的不幸痕迹;看到这些,难道不感到震撼吗?神学在哪里能够确保:在解读圣经时,不把陌生的、甚至反对的读进圣经?在认识一方面时,不更加根本地错认另一方面?在此处认信时,不更加有力地在彼处否认?在此处将真理提升到烛台[众人皆知]的高度(auf den Leuchter erhebt),不郑重和决绝地在彼处放到木桶底下[藏匿起来]?在怎样的形象下,神学没有必要首先把耶稣对文士说的“你们有祸了”关联到自己身上,而不是像神学如此喜欢做的那样,把它关联到每次不同的对手身上?不过,如果神学处于“你们有祸了”这句话之下,这也就意味着,神学处于试炼之中,处于如下问题的审判之中:神学是否可能不是在服侍耶稣基督,而是在做服侍敌基督的工?

[6] 这一问题甚至可能会在这里和那里导致对整个神学院之集体虚荣的提问!

[7] 此外,连同布尔特曼[Bultmann]、福克斯[Ernst Fuchs]和其他一些人的书。

我们停一下。假如这在最终极和最高级形式中的神学威胁在一定程度上或多或少仅仅涉及紧急但暂时的、与这一或那一神学相关的危机,那么,这一切也不是这么糟糕。在这样紧急的危机中,在可知的神学史不幸案例中,这样的神学威胁确实在某时地方爆发。不过,神学潜在地始终而且到处都处于这样的威胁之中。除了依凭上帝的怜悯,没有神学能够存活。也就是说,除了在对上帝审判的经验之中,没有神学能够成为而且是合宜的和可用的。

Botticelli, Sandro,Punishment of the Panderers and Seducers and the Flatterers, c.1480-c.1495,Zeichnungen von Sandro Botticelli zu Dantes Göttlicher Komödie ; verkleinerte Nachbildungen der Originale im Kupferstich-Kabinett zu Berlin und in der Bibliothek des Vatikans ; mit einer Einleitung und der Erklärung der Darstellungg hrsg. von F. Lippermann. Berlin: G. Grote, 1921.

假如这威胁仅仅涉及魔鬼对神学的试炼,那么,这一切再次不是这么糟糕的。如此一来,神学若由于孤独和怀疑而受到威胁,就确实可以让自己在很大程度上得到理解,即使并非全然的理解。或许,神学家可以时不时仿效那著名榜样,向魔鬼扔墨水瓶;假如所有其他的均告失败,神学家也应该勇敢地如此行。但是,面对[上帝的]试炼,这样的行为并不是合适的举措,因为这试炼是上帝的行动,也就是说,这试炼是上帝恩典的一个环节(Moment);上帝的恩典也转而关注神学家及其奇妙的事工,因而也具有全然令人惊恐的严厉。我们之前说过,作为上帝之爱的吞噬之火,这试炼不得不服侍于神学的救赎,也就是说,对神学的彻底净化。显然,想要逃避试炼,既不能够有,也不被允许有。显然,正是试炼想要被承担和忍受。凡在试炼恰恰不被承担和忍受的地方,神学就不可能是一门快乐的科学。

Barth, Die kirchliche Dogmatik

清华图书馆藏

瞿旭彤/摄

瞿旭彤,现任教于清华大学人文学院哲学系,长聘副教授,博士生导师。主要研究兴趣为:形而上学;宗教哲学;古希腊哲学(亚里士多德);德国哲学(海德格尔、尼采);德国现当代基督教思想(巴特、朋霍费尔);中国基督教思想史。

瞿旭彤 | 巴特的天鹅绝唱:《福音神学导论》导读

巴特丨《福音神学导论》节选 1/8:解题

巴特丨《福音神学导论》节选 2/8:话语

巴特丨《福音神学导论》节选 3/8:见证

巴特丨《福音神学导论》节选 4/8:惊奇

巴特丨《福音神学导论》节选 5/8:义务

巴特丨《福音神学导论》节选 6/8:孤独

巴特 | 《福音神学导论》节选7/8:怀疑

声明:本公众号欢迎各界人士通过微信打赏或其他形式支持“巴特研究”,或与我们的合作机构与相关基金签订协议。敬请来信。